11.1.6 Для определения коэффициентов теплоусвоения наружной поверхности отдельных слоев ограждающей конструкции следует предварительно вычислить тепловую инерцию D каждого слоя по формуле (53).

Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя Y, Вт/(м2×°С), с тепловой инерцией D ³ 1 следует принимать равным расчетному коэффициенту теплоусвоения s материала этого слоя конструкции по приложению Д.

Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя Y с тепловой инерцией D < 1 следует определять расчетом, начиная с первого слоя (считая от внутренней поверхности ограждающей конструкции) следующим образом:

а) для первого слоя - по формуле

Y1 = (R1s12 + aint)/(1 + R1aint); (51)

б) для i-го слоя - по формуле

Yi = (Risi2 + Yi-1)/(1 + RiYi-1); (52)

где R1, Ri - термические сопротивления соответственно первого и i-го слоев ограждающей конструкции, м2×°С/Вт, определяемые по формуле (6);

s1, si - расчетные коэффициенты теплоусвоения материала соответственно первого и i-го слоев, Вт/(м2×°С), принимаемые по приложению Д;

aint - то же, что и в формуле (8);

Y1, Yi, Yi-1 - коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности соответственно первого, i-го и (i - 1)-го слоев ограждающей конструкции, Вт/(м2×°С).

11.1.7 Если Atdes £ Atreq, то ограждающая конструкция удовлетворяет требованиям норм по теплоустойчивости.

11.1.8 Значения коэффициентов теплопропускания bsp солнцезащитных устройств, применяемых для окон и фонарей зданий в районах со среднемесячной температурой июля 21 °С и выше, приведены в таблице 15.

Таблица 15 - Коэффициент теплопропускания солнцезащитных устройств

№ п. п. | Солнцезащитные устройства | Коэффициент теплопропускания солнцезащитных устройств βsp |

А. Наружные | ||

1 | Штора или маркиза из светлой ткани | 0,15 |

2 | Штора или маркиза из темной ткани | 0,20 |

3 | Ставни-жалюзи с деревянными пластинами | 0,10/0,15 |

4 | Шторы-жалюзи с металлическими пластинами | 0,15/0,20 |

Б. Межстекольные (непроветриваемые) | ||

5 | Шторы-жалюзи с металлическими пластинами | 0,30/0,35 |

6 | Штора из светлой ткани | 0,25 |

7 | Штора из темной ткани | 0,40 |

В. Внутренние | ||

8 | Шторы-жалюзи с металлическими пластинами | 0,60/0,70 |

9 | Штора из светлой ткани | 0,40 |

10 | Штора из темной ткани | 0,80 |

Примечания 1 Коэффициенты теплопропускания: до черты - для солнцезащитных устройств с пластинами под углом 45°, после черты - под углом 90° к плоскости проема. 2 Коэффициенты теплопропускания межстекольных солнцезащитных устройств с проветриваемым межстекольным пространством следует принимать в 2 раза меньше. |

11.1.9 Тепловую инерцию D ограждающей конструкции следует определять по формуле

D = R1s1 + R2s2 + ... + Rnsn, (53)

где R1, R2, ..., Rn - термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, м2×°С/Вт, определяемые по формуле (6);

s1, s2, ... , sn - расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных слоев ограждающей конструкции, Вт/(м2×°С), принимаемые по приложению Д или по результатам теплотехнических испытаний.

11.1.10 Пример расчета приведен в приложении Ф.

11.2 ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА

11.2.1 Теплоустойчивость помещений в холодный период года при наличии в здании системы отопления с автоматическим регулированием температуры внутреннего воздуха не нормируется. В остальных случаях нормативные требования к теплоустойчивости помещений установлены в СНиП 23-02.

11.2.2 Метод расчета теплоустойчивости помещений в холодный период года состоит в следующем.

11.2.2.1 Расчетную амплитуду колебания результирующей температуры помещений жилых и общественных зданий в холодный период года Atdes, °C, следует определять по формуле

Atdes = 0,7MQo/(SAiBi), (54)

где М - коэффициент неравномерности теплоотдачи нагревательным прибором, принимаемый по таблице 16;

Qo - средняя теплоотдача отопительного прибора, Вт, равная теплопотерям данного помещения, определяемым в соответствии с нормативными документами;

Аi - площадь i-й ограждающей конструкции, м2;

Bi - коэффициент теплопоглощения поверхности i-го ограждения, Вт/(м2×°С), определяемый по формуле

Bi = 1/[(1/aint) + (1/Yiint)], (55)

aint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2×°С), равный 4,5 + ak;

ak - коэффициент конвективного теплообмена внутренней поверхности, Вт/(м2×°С), принимаемый равным для: внутреннего ограждения - 1,2; окна - 3,5; пола - 1,5; потолка - 3,5;

Yiint - коэффициент теплоусвоения внутренней поверхности i-й ограждающей конструкции, Вт/(м2×°С), определяемый по 11.2.2.3.

Таблица 16 - Коэффициент неравномерности теплоотдачи нагревательных приборов М

№ п. п. | Тип отопления | М |

1 | Водяное отопление зданий с непрерывным обслуживанием | 0,1 |

2 | Паровое отопление или нетеплоемкими печами: | |

а) время подачи пара или топки печи - 18 ч, перерыв - 6 ч | 0,8 | |

б) время подачи пара или топки печи - 12 ч, перерыв - 12 ч | 1,4 | |

в) время подачи пара или топки печи - 6 ч, перерыв - 18 ч | 2,2 | |

3 | Водяное отопление (время топки - 6 ч) | 1,5 |

4 | Печное отопление теплоемкими печами при топке их 1 раз в сутки: | |

толщина стенок печи в 1/2 кирпича | От 0,4 до 0,9 | |

толщина стенок печи в 1/4 кирпича | От 0,7 до 1,4 | |

Примечание - Меньшие значения М соответствуют массивным печам, большие - менее массивным легким печам. При топке печей 2 раза в сутки величину М следует уменьшать в 2,5 - 3 раза для печей со стенками в 1/2 кирпича и в 2 - 2,3 раза - при 1/4 кирпича. |

Нумерация слоев в формуле (55) принята в направлении от внутренней к наружной поверхности ограждения.

При расчете Atdes по формуле (54) для окон и остекленных наружных дверей следует принимать величину

Bi = 1/(1,08Ro), (56)

где Ro - сопротивление теплопередаче окна или двери, м2×°С/Вт.

11.2.2.2 Для определения коэффициентов теплоусвоения поверхности отдельных слоев ограждающей конструкции следует предварительно вычислить тепловую инерцию D каждого слоя по формуле (53).

11.2.2.3 Коэффициент теплоусвоения внутренней поверхности ограждающей конструкции Yint, Вт/(м2×°С), определяется следующим образом:

а) если первый (внутренний) слой ограждающей конструкции имеет тепловую инерцию D > 1, то

Yint = s1; (57)

б) если D1 + D2 + ... + Dn-1 < 1, но D1 + D2 + ... + Dn > 1, то коэффициент Yint следует определять последовательно расчетом коэффициентов теплоусвоения внутренней поверхности слоев конструкции, начиная с (п - 1) слоя до первого следующим образом:

для (n - 1) слоя - по формуле

Yn-1 = (Rn-1sn-12 + sn)/(1 + Rn-1sn); (58)

для i-го слоя (i = n - 2, n - 3, ... , 1) - по формуле

Yi = (Risi2 + Yi+1)/(1 + RnYi+1). (59)

Коэффициент Yint принимается равным коэффициенту теплоусвоения поверхности i-го слоя Yi;

в) если для ограждающей конструкции, состоящей из n слоев,

D1 + D2 + ... + Dn < 1, то коэффициент Yint следует определять последовательно расчетом коэффициентов Yn, Yn-1, ... , Y1:

для n-го слоя - по формуле

Yn = (Rnsn2 + aext)/(1 + Rnaext); (60)

для i-го слоя (i = n - 2, n - 3, ... , 1) - по формуле (59);

г) для внутренних ограждающих конструкций величина Yint определяется как для наружных ограждений, но принимается, что в середине ограждений s = 0. Для несимметричных ограждений их середину следует назначать по половине величины SD всего ограждения;

д) при наличии в ограждающей конструкции воздушной прослойки коэффициент теплоусвоения воздуха s в ней принимается равным нулю.

В формулах (и неравенствах:

D1, D2, ... , Dn - тепловая инерция соответственно 1-го, 2-го, ..., n-го слоев конструкции, определяемая по формуле (53);

Ri, ... , Rn-1, Rn - термические сопротивления, м2×°С/Вт, соответственно i-го, ... , (n - 1)-го и n-го слоев конструкции, определяемые по формуле (8);

s1, ... , si, ... , sn-1, sn - расчетные коэффициенты теплоусвоения материала 1-го, ... , i-го, ... , (n - 1)-го и n-го слоев конструкции, Вт/(м2×°С), принимаемые по приложению Д;

Yi+1 - коэффициент теплоусвоения внутренней поверхности (i + 1)-го слоя конструкции Вт/(м2×°С);

aext - то же, что и в формуле (8).

11.2.2.4 Полученная по формуле (54) расчетная амплитуда колебаний результирующей температуры помещения Atdes должна быть меньше или равна нормируемому значению Atdes £ Atreq.

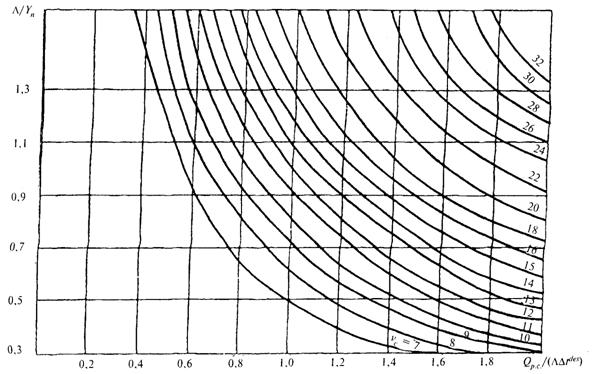

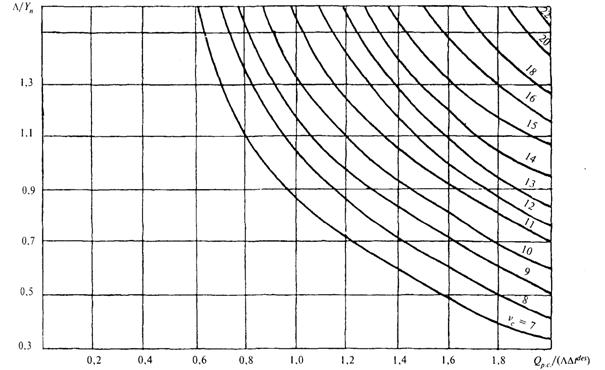

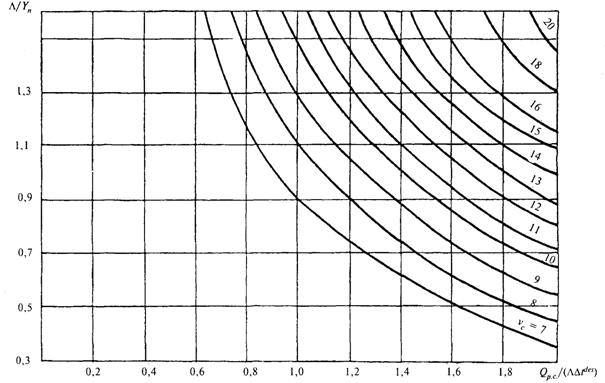

11.2.2.5 Выбор типа теплоаккумулирующего прибора по показателю затухания тепловой волны в нем vc производится по графикам рисунков 2 - 4 для различных режимов его зарядки в зависимости от сочетания L/Yn и Qp.c/(LDtdes), обеспечивая в левом секторе от кривых условие Atdes £ Atreq.

Рисунок 2 - График для подбора теплоаккумулирующих приборов (продолжительность зарядки 8 ч)

Рисунок 3 - График для подбора теплоаккумулирующих приборов (продолжительность зарядки 8 + 2 ч дневной подразрядки)

Рисунок 4 - График для подбора теплоаккумулирующих приборов (продолжительность зарядки 6 + 2 ч дневной подразрядки)

Показатель теплоусвоения внутренних поверхностей помещения и теплоаккумуляционных слоев прибора Yn и показатель интенсивности конвективного теплообмена в помещении L определяются соответственно по формулам:

Yn = SAiYi; (61)

L = SaskiAi, (62)

где Yi - коэффициент теплоусвоения i-й поверхности помещения, определяемый согласно 12.2.3, и теплоаккумулирующего прибора, Вт/(м2×°С), определяемый по формуле

Y = [R1s12 + R2s22(R2R1s12 + 2)]/[1 + R2s22(R2+2R1)], (63)

R1, R2 - термические сопротивления соответственно теплоизоляционного и теплоаккумулирующего слоев прибора, м2×°С/Вт;

s1, s2 - коэффициенты теплоусвоения материалов соответственно теплоизоляционного и теплоаккумулирующего слоев прибора, Вт/(м2×°С), принимаемые по приложению Д или по результатам теплотехнических испытаний;

aski - коэффициент конвективного теплообмена i-й поверхности помещения и теплоаккумулирующего прибора с воздухом помещения, Вт/(м2×°С), принимаемый равным для: наружного ограждения - 3,1; внутреннего ограждения - 1,2; окна - 4,1; пола - 1,5; потолка - 3,5; теплоаккумулирующего прибора - 5,6 при температуре его поверхности 95 °С и 3,3 - при 40 °С;

Аi - площадь i-й поверхности помещения и теплоаккумулирующего прибора, м2.

11.2.2.6 Мощность нагревательных элементов теплоаккумулирующего прибора Qp.c внепикового электроотопления определяется по формуле

Qp. c = Qh. ldes(24/m), (64)

где Qh.ldes - расчетные теплопотери помещения, Вт, определяемые по СНиП 41-01;

т - продолжительность зарядки теплоаккумулирующего прибора, ч.

11.2.2.7 В случае когда электротеплоаккумуляционная система отопления частично покрывает теплопотери здания и является базовой частью комбинированной системы отопления, установочную мощность дополнительных постоянно работающих приборов системы отопления Qb следует определять по формуле

Qb = Qh.ldes - Qcdes, (65)

где Qh.ldes - то же, что и в 11.2.2.6;

Qcdes - расчетные теплопотери помещения, Вт, при температуре наиболее холодной пятидневки на 5 °С выше указанной в СНиП 23-01.

11.2.2.8 Расчетную разность температур следует определять по формуле

Dtdes = tintdes - textdes, (66)

где tintdes, textdes - расчетные температуры соответственно внутреннего и наружного воздуха, те же, что и в формуле (9).

11.3 Пример определения мощности теплоаккумуляционного прибора приведен в приложении X.

12 ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ

12.1 Воздухоизоляционные свойства строительных материалов и конструкций характеризуются сопротивлением их воздухопроницанию Rinfdes, м2×ч×Па/кг, которое должно быть не менее нормируемого сопротивления воздухопроницанию Rinfdes, определяемого согласно разделу 8 СНиП 23-02.

Сопротивление воздухопроницанию многослойной ограждающей конструкции Rinfdes, м2×ч×Па/кг, следует определять по формуле

Rinfdes = Rinf 1 + Rinf 2 + ... + Rinf n, (67)

где Rinf 1, Rinf 2, ... , Rinf n - сопротивления воздухопроницанию отдельных слоев ограждающей конструкции, м2×ч×Па/кг, принимаемые по таблице 17.

Сопротивление воздухопроницанию заполнений светопроемов следует определять согласно 12.3, 12.4 и сравнивать со значениями, полученными в результате сертификационных испытаний.

Таблица 17 - Сопротивление воздухопроницанию материалов и конструкций

№ п. п. | Материалы и конструкции | Толщина слоя, мм | Сопротивление воздухопроницанию Rinf, м2×ч×Па/кг |

1 | 2 | 3 | 4 |

1 | Бетон сплошной (без швов) | 100 | 19620 |

2 | Газосиликат сплошной (без швов) | 140 | 21 |

3 | Известняк-ракушечник | 500 | 6 |

4 | Картон строительный (без швов) | 1,3 | 64 |

5 | Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной в 1 кирпич и более | 250 и более | 18 |

6 | Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной в полкирпича | 120 | 2 |

7 | Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-шлаковом растворе толщиной в 1 кирпич и более | 250 и более | 9 |

8 | Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-шлаковом растворе толщиной в полкирпича | 120 | 1 |

9 | Кладка кирпича керамического пустотного на цементно-песчаном растворе толщиной в полкирпича | - | 2 |

10 | Кладка из легкобетонных камней на цементно-песчаном растворе | 400 | 13 |

11 | Кладка из легкобетонных камней на цементно-шлаковом растворе | 400 | 1 |

12 | Листы асбестоцементные с заделкой швов | 6 | 196 |

13 | Обои бумажные обычные | - | 20 |

14 | Обшивка из обрезных досок, соединенных впритык или вчетверть | 20 - 25 | 0,1 |

15 | Обшивка из обрезных досок, соединенных в шпунт | 20 - 25 | 1,5 |

16 | Обшивка из досок двойная с прокладкой между обшивками строительной бумаги | 50 | 98 |

17 | Обшивка из фибролита или из древесно-волокнистых бесцементных мягких плит с заделкой швов | 15 - 70 | 2,5 |

18 | Обшивка из фибролита или из древесно-волокнистых бесцементных мягких плит без заделки швов | 15 - 70 | 0,5 |

19 | Обшивка из жестких древесно-волокнистых листов с заделкой швов | 10 | 3,3 |

20 | Обшивка из гипсовой сухой штукатурки с заделкой швов | 10 | 20 |

21 | Пенобетон автоклавный (без швов) | 100 | 1960 |

22 | Пенобетон неавтоклавный | 100 | 196 |

23 | Пенополистирол | 5 | 79 |

24 | Пеностекло сплошное (без швов) | 120 | > 2000 |

25 | Плиты минераловатные жесткие | 50 | 2 |

26 | Рубероид | 1,5 | Воздухонепроницаем |

27 | Толь | 1,5 | 490 |

28 | Фанера клееная (без швов) | 3 - 4 | 2940 |

29 | Шлакобетон сплошной (без швов) | 100 | 14 |

30 | Штукатурка цементно-песчаным раствором по каменной или кирпичной кладке | 15 | 373 |

31 | Штукатурка известковая по каменной или кирпичной кладке | 15 | 142 |

32 | Штукатурка известково-гипсовая по дереву (по драни) | 20 | 17 |

33 | Керамзитобетон плотностью 900 кг/м3 | 13 - 17 | |

34 | То же, 1000 кг/м3 | 53 - 80 | |

35 | То же, 1кг/м3 | ||

36 | Шлакопемзобетон плотностью 1500 кг/м3 | 0,3 | |

Примечания 1 Для кладок из кирпича и камней с расшивкой швов на наружной поверхности приведенное в настоящей таблице сопротивление воздухопроницанию следует увеличивать на 20 м2×ч×Па/кг. 2 Сопротивление воздухопроницанию воздушных прослоек и слоев ограждающих конструкций из сыпучих (шлака, керамзита, пемзы и т. п.), рыхлых и волокнистых (минеральной ваты, соломы, стружки и т. п.) материалов следует принимать равным нулю независимо от толщины слоя. 3 Для материалов и конструкций, не указанных в настоящей таблице, сопротивление воздухопроницанию следует определять экспериментально. |

12.2 Проверка ограждающих конструкций на соответствие требованиям СНиП 23-02 по сопротивлению воздухопроницанию осуществляется следующим образом.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 |