6. добыча полезных ископаемых, содержащих нитрат-ионы и ионы аммония, для производства минеральных удобрений;

7. при сборе урожая из почвы выносятся нитрат-ионы и ионы аммония;

8. стоки с полей, ферм и из канализаций увеличивают количество нитрат-ионов и ионов аммония в водных экосистемах, что ускоряет рост водорослей и других растений; при разложении последних расходуется кислород, что в конечном счёте приводит к гибели рыб.

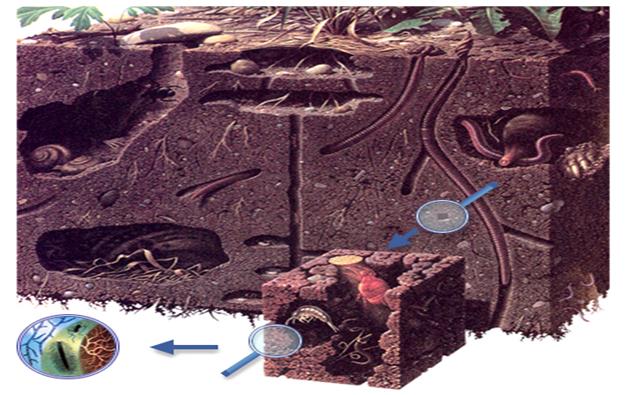

7. БИОГУМУС И ВЕРМИКУЛЬТУРА

Гибрид красного калифорнийского червя (далее червь) используется для переработки органических отходов и получение из этих отходов органического удобрения – биогумус. Данная инструкция разработана на применениешт. червей всех возрастов (т. е. один ящик). Под червями всех возрастов имеются в виду:

взрослые черви (красного цвета, длина тела от 2 до 8 см);

малек червя (меленькие белые червячки от 0,3 до 1,8 см);

коконы червей (похожи на маленькое 0,3 –0,7 см в диаметре зернышко) из которых вылупляются от 5 до 20 мальков червей.

Для более эффективного использования червей необходимо приготовить для них так называемое ложе: квадратная яма в грунте, размерами 1 х 1 м и глубиной 0,5 –0,7 м. Дно ямы желательно уплотнить, а стены обложить досками или другим материалом, для того чтобы избежать бегства червей в грунт.

1. На дно ямы высыпаем содержимое ящика (мешка), т. е. субстрат с червями и аккуратно разравнивается вилами.

2. Затем сверху добавляется небольшое количество субстрата толщиной примерно 3-5 см., влажностью не более 80 %. Оптимальная влажность равна 70%.

2. Затем сверху добавляется небольшое количество субстрата толщиной примерно 3-5 см., влажностью не более 80 %. Оптимальная влажность равна 70%.

При подсчете червей 1 кокон считается за 10 червей.

3. При достижении высоты массы субстрата и вермикомпоста в ложе 70-80 см (10-15 см от уровня грунта) нужно произвести вытяжку массы червей. Для этого положить сверху субстрат и рыхлить только его. При этом черви поднимаются вверх. Затем верхний слой с червемассой (5-10 см) снимается и убирается в другое ложе. Данную операцию следует проводить 3-4 недели для максимального извлечения червей из вермикомпоста. После вытяжки червей в ложе остается вермикомпост. Его следует вынуть из ложа, подсушить и просеять.

Приготовления субстрата для червей:

1. Измельчить крупные отходы (ботву, крупные куски соломы, навоза, бумаги и т. п.) до минимально мелкой фракции;

2. Измельченные остатки сложить в кучу недалеко от ложа на ровной площадке и залить жидким навозом, хозфекальными стоками или водой до достижения влажности 80-85%;

3. В течение 2-х недель с момента закладки субстрата необходимо периодически его перемешивать и поливать, пока субстрат не превратится в однородную массу влажностью не более 80%;

4. По истечении 2-х недель небольшое количество субстрата дается на пробу червям. Если в течение 2-х дней черви не заползают в него, то надо повторить действие п. 4 еще несколько дней. После чего опять повторить пробу и так до готовности.

5. Не менее 2-х раз в неделю субстрат надо рыхлить и поддерживать влажность на уровне 70-75 %. Добавлять субстрат в ложе следует по мере его поедания червями

Навоз | Биогумус | |

Семена сорных растений | Да | Нет |

Экологическая чистота | Нет | Да |

Норма внесения на 1 сотку для получения хорошего урожая | 600 – 900 кг. | 50 -90 кг. |

Обеспечение крепкого иммунитета растений | Нет | Да |

Способность связывать в почве тяжелые металлы и радионуклиды | Нет | Да |

Экологическая чистота продукции, выращенной на данном удобрении | Нет | Да |

Запах | Да | Нет |

Безвредность для почвы | Нет | Да |

Компонент для почвогрунта | Нет | Да |

Пригодность для домашнего цветоводства | Нет | Да |

Пригодность для выращивания газонов | Нет | Да |

8. ХИМИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Агрохимикаты — это удобрения, химические мелиоранты, кормовые добавки, предназначенные для питания растений, регулирования плодородия почв и подкормки животных.

Растениям необходимы азот и фосфор, калий и кальций, множество микроэлементов.

Азот. Все почвы мира содержат 150 млрд т азота. Даже самые бедные дерново-подзолистые почвы в пахотном 20-сантиметровом слое содержат 2-4 т азота на гектар, а чернозем содержит 20-30 т. Казалось бы, азота с избытком, а люди вносят и вносят азотные удобрения. Причина кроется в недостаточной доступности для растений азота различных форм.

Медленно разлагаясь, труднодоступные соединения отдают азот постепенно, способствуя непрерывности плодородия. Медленное разложение гумуса — важное условие сохранения необходимых качеств почвы: рыхлости, комковатости, проницаемости для воды, воздуха и тепла.

В удобрениях азот присутствует в виде аммониевых или нитратных солей, в наиболее усвояемой для растений форме. Однако действие удобрений недолговечно. Уже на следующий год их эффективность составляет едва 20% первоначальной. Долгое время считали, что главные потери азотных удобрений связаны со стоком в реки и подземные воды. Использование удобрений с азотом, меченных атомом I5N, показало иную картину. На легких почвах в условиях высокой увлажненности, когда поля еще не заняты растениями, происходит выщелачивание соединений азота. Во всех остальных случаях потери азота происходят под влиянием бактерий-денитрификаторов, восстанавливающих азот до различных окислов и до молекулярной формы. Можно сказать, что с полей нашей страны в воздух улетает до 1,5 млн т азота.

Знание законов циркулирования в почве азота и других биологических веществ позволяет выработать основную стратегию увеличения плодородия земель, развивать бездефицитное земледелие. Сроки и количество внесения удобрений нуждаются в тонкой балансировке. Важно, чтобы удобрения усваивались именно растениями, а не наносили вред окружающей среде и здоровью людей. Ведь избыток биогенных веществ загрязняет окружающую среду, пресные воды, ведет к эвтрофикации водоемов и даже угрожает озоновому слою стратосферы.

На долю сельскохозяйственного производства приходится не менее половины связанного азота, поступающего в водоемы. Обогащение воды питательными элементами, в первую очередь связанным азотом, приводит к чрезмерному росту водорослей. Отмирая, они подвергаются анаэробному бактериальному разложению, вызывая дефицит кислорода, а следовательно, гибель рыбы и других водных животных. Эвтрофикация водоемов — явление, к сожалению, распространенное.

Нитраты накапливаются выше допустимых норм не только в воде, но и в растениях — как в продовольственных, так и в кормовых. Если сами по себе нитраты не представляют особой опасности для здоровья человека и животных, то легко образующиеся из них нитриты высокотоксичны, вызывают, в частности, тяжелые заболевания крови. Из нитритов могут образовываться нитроамины, обладающие канцерогенным эффектом.

Подкормки азотными удобрениями способствуют увеличению содержания белка в зерне пшеницы, фосфорными и калийными подпитками повышают содержание крахмала в картофеле и сахара в свекле. Вместе с тем имеется масса свидетельств ухудшения качества продукции, выращенной с применением минеральных удобрений, особенно хлорсодержащих.

Наука располагает достоверными данными о накоплении нитратов в овощах, которые были выращены на полях, получавших средние и даже низкие нормы минеральных удобрений или вообще не получавших. Аккумуляции нитратов способствуют теплые и влажные условия выращивания растений, нарушение режимов освещения вегетирующих культур, а также повреждение и неправильное хранение готовой продукции. Внесение высоких норм навоза также приводит к нитратному загрязнению не только растений, но и грунтовых вод, в том числе и той воды, которая используется для питья. Бактерии-азотфиксаторы, обогащающие почву атмосферным азотом, могут стать достойным конкурентом азотной промышленности. Эта технология разрабатывается в Санкт-Петербургском НИИ сельскохозяйственной микробиологии. Задача состоит в том, чтобы, во-первых, плотнее заселить ими почву, во-вторых — повысить их азотфиксирующие способности.

Наука располагает достоверными данными о накоплении нитратов в овощах, которые были выращены на полях, получавших средние и даже низкие нормы минеральных удобрений или вообще не получавших. Аккумуляции нитратов способствуют теплые и влажные условия выращивания растений, нарушение режимов освещения вегетирующих культур, а также повреждение и неправильное хранение готовой продукции. Внесение высоких норм навоза также приводит к нитратному загрязнению не только растений, но и грунтовых вод, в том числе и той воды, которая используется для питья. Бактерии-азотфиксаторы, обогащающие почву атмосферным азотом, могут стать достойным конкурентом азотной промышленности. Эта технология разрабатывается в Санкт-Петербургском НИИ сельскохозяйственной микробиологии. Задача состоит в том, чтобы, во-первых, плотнее заселить ими почву, во-вторых — повысить их азотфиксирующие способности.

На корнях бобовых растений естественным образом поселяются клубеньковые бактерии. Наряду с ними в почве обитают и другие азотфиксирующие микроорганизмы. Надо лишь способствовать созданию условий для их процветания. Этой цели служит агротехника, при которой в севооборотах большое место должны занимать бобовые культуры (в нашей стране площади под ними гораздо меньше научно обоснованной потребности).

По данным НИИ сельскохозяйственной микробиологии, в ряде почв соответствующие той или иной бобовой культуре клубеньковые бактерии могут отсутствовать, а те, что имеются, обладают малопродуктивной системой азотфиксации. В связи с этим микробиологи провели селекционную работу. В итоге каждые три года на заводы передаются до десяти новых штаммов клубеньковых бактерий, азотфиксирующая способность которых на 10—20% превышает предыдущие эталонные штаммы. Создан и массово производится препарат ризоторфин — удобная и практичная форма поставки клубеньковых бактерий к семенам и растущим корням бобовых.

Клубеньковые бактерии «привязаны» исключительно к семейству бобовых растений. Между тем главный хлеб человечества — злаковые культуры. К счастью, найдены бактерии, которые живут на корнях проса, кукурузы, ячменя, пшеницы, риса. С одной стороны, они питаются корневыми выделениями злаков, с другой — связывают атмосферный азот и подкармливают им растения. Кроме того, они, по всей видимости, оказывают комплексное, еще не изученное до конца, благоприятное действие на растения. В НИИ сельскохозяйственной микробиологии разработана экспериментальная технология производства препаратов таких бактерий — часть их не имеет аналогов за рубежом. Применение этих препаратов на полях позволяет поднять урожай перечисленных культур в среднем на 3—4 ц с гектара.

Экологически чистая технология рассматривает навоз как источник питательных веществ, способных к быстрой трансформации: 1) в полноценный белок животного происхождения, пригодный для кормления свиней, кур и прудовой рыбы, и 2) в зернистое гумусное удобрение для полей, отличающееся непревзойденными качествами в смысле повышения плодородия почв и рентабельности их применения.

При переработке дождевыми червями 1 т сухого навоза получается 600 кг сухого гумусного удобрения с содержанием от 25 до 40% гумуса, в котором около 1 % азота, столько же фосфора и калия, все другие микроэлементы, необходимые растениям.

Остальные 400 кг органических питательных веществ трансформируются в 1OO кг полноценного белка в виде биомассы живых червей. Коэффициент перевода 3:1, т. е. лучший из известных коэффициентов перевода питательных веществ в живую биомассу.

Такие гранулированные гумусные удобрения превосходят навоз и компосты по содержанию гумуса в 4—8 раз, не обладают инертностью действия и дают резкую прибавку урожайности. Вегетационный период у растений при этом сокращается на две-три недели. Плодоовощная продукция наделяется, благодаря их применению, способностью к длительному хранению.

Описанная технология переработки навоза и прочих органикосодержащих отходов промышленных предприятий с помощью дождевых червей позволит реанимировать почву, быстро повысить ее плодородие, вернуть ей устойчивость к водной и ветровой эрозии. Кроме того, это, пожалуй, единственный способ рекультивации огромных площадей, стерилизованных и отравленных в свое время обезвоженным аммиаком и аммиачной водой.

В России изобретено искусственное удобрение, которое в десятки раз эффективнее знаменитого биогумуса, получаемого при помощи калифорнийских червей, и в 100—150 раз действеннее натурального удобрения. По данным Донецкого селекционного центра по зерновым и кормовым культурам, только урожай ярового ячменя увеличился с 30,7 до 52,7 ц/га. И это не привело к истощению почвы. Наоборот, содержание питательных веществ в ней возросло и стало подкормкой для урожая будущего года.

Экспертиза МГУ им. , Почвенного института им. , Ростовского государственного университета подтвердила, что суперкомпост резко повышает содержание гумуса в почве и, как следствие, урожайность зерновых (до 60 ц/на и выше) и овощных культур (в 2—4 раза по сравнению с минеральными удобрениями и в 80—100 раз по сравнению с навозными компоста-ми). При этом появляется возможность управлять процессами почвообразования и резко ускорять их.

Кроме продовольственной проблемы, выпуск нового удобрения поможет решить и социальные. Проектируются заводы по производству суперудобрений на закрываемых шахтах России. Главной составляющей суперкомпоста станут отвалы шахт с небольшими органическими добавками.

Проверка Госкомитетом санитарно-эпидемиологического надзора РФ показала, что суперудобрения экологически безопасны, с их помощью можно получать биологически чистые продукты, пригодные для производства диетического и даже детского питания.

Для России, по ориентировочным оценкам, годовая потребность составляет 100—150 млн т суперкомпоста в год.

Все большее применение во многих странах мира находит локальный способ внесения туков, позволяющий использовать их с наибольшим полезным коэффициентом. Способ быстро внедряется благодаря выпуску комбинированных сеялок, а также специальных приспособлений к культиваторам, дисковым боронам и дизельным плугам. С их помощью минеральные удобрения вносят прямо в почву около рядков высеиваемых семян или размещают на поверхности узкими лентами, а затем заделывают дисками.

В орошаемых районах могут оказаться перспективными медленно действующие и капсулированные азотные туки, которые в почвенные процессы и процессы питания растений вовлекаются постепенно. Для снижения нитрификации аммиачных удобрений могут быть рекомендованы ингибиторы — вещества, тормозящие этот процесс. Действенный способ интенсифицировать земледелие и помочь растениям усвоить вносимые удобрения — поливные и полукосные посевы, при которых хорошо используются подвижные остатки азотных удобрений.

По сравнению со среднегодовым уровнем 1986—1999 гг. применение минеральных удобрений снизилось с 13 млн т в пересчете на 100%-ное содержание питательных веществ до 1,5 млн т в 1994 г., органических, соответственно, — с 282 до 147 млн т. Уменьшение объемов минеральных и органических удобрений не привело к ослаблению в соответствующих пропорциях влияния средств химизации, поскольку сохранились основные причины их попадания в поверхностные и грунтовые воды — нарушения регламентов хранения, транспортировки, применения.

В последние годы на Западе исследуются возможности информационной технологии земледелия, в которой средства химизации применяются на сельскохозяйственном поле в строго нормированных дозах и только там, где они необходимы. Компьютер на борту сельхозмашины, управляющий процессом внесения удобрений, «знает», какие удобрения и в какой дозе следует вносить на тот или иной участок поля. Там, где предполагается большой урожай, вносимая доза удобрений уменьшается, там, где есть опасность недобора урожая, доза удобрений увеличивается. По аналогичной схеме работают компьютеризованные агрегаты для внесения гербицидов и пестицидов.

Преимущество компьютерной технологии состоит в том, что она позволяет земледельцам вести агропроизводство на экологически чистой основе, ориентированной на экономию удобрений, получение максимальных урожаев и предохранение окружающей среды от загрязнения.

Фосфор, внесенный в почву с фосфорными удобрениями, практически не вымывается из нее. Даже при поверхностном внесении вымывание фосфора не превышает 1% от внесенного. Основным источником загрязнения фосфором водоемов является не сельское хозяйство, а промышленные и бытовые стоки. Доля сельского хозяйства в загрязнении вод фосфором не превышает 10—15 %. Особенно массивным источником загрязнения этим элементом стали в последнее время моющие средства, содержащие полифосфаты. Значительное накопление фосфата в водоемах также способствует эвтрофикации водоемов.

Специфическая особенность фосфорных удобрений заключается в том, что применение их в больших дозах приводит к накоплению в почве нежелательных элементов: стабильного стронция, фтора, естественных радиоактивных соединений урана, радия, тория.

Кроме того, нужно учитывать, что фосфорные удобрения загрязнены кадмием, стронцием, фтором, другими элементами. Степень загрязнения фосфорных удобрений зависит прежде всего от качества сырья, служащего для их производства исходным материалом. В этом отношении нашей стране повезло: апатиты Кольского полуострова представляют собой самое чистое для производства фосфорных удобрений сырье. Кадмия в хибинских апатитах содержится всего 0,4—0,6 мг/кг, а в фосфатах, добываемых в США, — 13 мг/кг, в Сенегале — до 70 мг/кг.

Калий — третий основной элемент питания растений — не оказывает существенно вредного влияния на окружающую среду. Однако с калийными удобрениями вносится много хлора, поступление которого в фунтовые воды также нежелательно

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБМЕННОГО НАТРИЯ В СОЛОНЦОВЫХ ПОЧВАХ ПО МЕТОДУ И. Н. АНТИПОВА - КАРАТАЕВА и МАМАЕВОЙ C ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЛЕКСОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА АНАЛИЗА.

Принцип метода. Навеску почвы, отобранную из солонцового горизонта, обрабатывают насыщенным раствором гипса. В результате обменной реакции поглощенный натрий вытесняется эквивалентным количеством кальция. Обменный натрий определяют по содержанию кальция в насыщенном растворе, и после обработки почвы.

Ход анализа.

Навеску воздушно-сухой почвы 10 г из солонцового горизонта переносят в колбу объемом мм и обрабатывают ее в течение 1 часа взбалтыванием на ротаторе, отставляют колбы на 24-48 часов для полного вытеснения натрия. Суспензию фильтруют, для анализа используют фильтрат. Анализ слагается из 2-х операций.

1. Пипеткой берут 25 мл насыщенного раствора гипса, переносят в колбу, разбавляют дистиллированной водой в 2-3 раза, приливают к раствору 1 мл 10% раствора NаОН, окрашивают раствор щепоткой индикатора - мурексида и титруют 0,05н раствором трилона Б до перехода окраски сиреневой в фиолетовую. Получают величину (а).

2. Из общего объема фильтрата пипеткой переносят 25 мл в колбу, разбавляют дистиллированной водой в 2-3 раза, приливают к содержимому в колбе I мл 10% раствора NаОН, прибавляют щепотку индикатор - мурексида и титруют 0,05н раствором трилона Б до перехода сиреневой окраски в фиолетовую. Получают величину (в).

Содержание обменного натрия вычисляют по формуле:

Nа= | (а – в) х н х v х 100 х Кг | = м/экв. на 100 г почвы |

Д х С |

где показатели:

Н - нормальность трилона Б - 0,05

v - объем раствора гипса для обработки почвы (200 мл)

Д - объем фильтрата, взятый для анализа___________________________

С - навеска почвы ______________________________________________

Форма записи:

1. Навеска почвы __________ 2. Объем р-ра гипса - 200 мл

3. Количество трилона Б пошедшее на холостое титрование (а) __________

4. Расходовано трилона Б на титрование (в)___________________

5. Количество обменного натрия _____________

6. Ёмкость поглощения _________

Расчеты:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вычисление степени солонцеватости почвы (А)

А = | Nа х 100 | = % |

Т |

Nа - содержание обменного натрия в м-экв. на 100 г почвы.

Т - емкость поглощения почвы в м-экв. на 100 г почвы.

Расчёт дозы гипса: СаSO4 = 0,086 х (Nа – 5%) х Н х ПП = т/га.

Н – мощность горизонта в см, ПП – плотность почвы, г/см3.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Вопросы по теме:

1. Что понимают под солонцами?

2. Что представляет собой поглотительная способность почвы?

3. Как устраняется повышение содержание обменного натрия?

Работа проверена _____________________

Оценка работы _______________________

10. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ

Как правило, питьевая вода перед подачей потребителю подвергается одному или нескольким видам очистки. Однако бывает, что такая очистка проводится с нарушениями либо является недостаточной. В результате водопроводная вода несет большое количество посторонних веществ (бактериальная загрязненность воды, наличие в ней примесей, солей тяжелый металлов, хлора и др.), многие из которых опасны для нашего здоровья. Ниже в таблице перечислены вещества, наиболее часто встречающиеся в питьевой воде, и их воздействие на наше здоровье.

Влияние химических веществ в воде на организм человека

Кадмий

Очень токсичный элемент, вызывающий болезни почек, рак предстательной железы, анемию, повышение кровяного давления, активный канцероген, мутаген.

Марганец

Входит в состав многих ферментов, зашищающих организм от перекисных радикалов, укрепляет уммунную, нервную, эндокринную, репродуктивную и кроветворную системы. При недостатке – задержка роста волос и ногтей, судороги, аллергозы, дерматиты, остеопороз, задержка в росте, уменьшение массы тела, нарушение детородной функции. При увеличении концентрации – повреждение центральной нервной системы, синдром Паркинсона, пневмония. Суточная потребность 2-9 мг, с водой – 0,01-0.05 мг в сутки, содержание в организме массой 70 кг – 10-20 мг.

Показатель | ПДК | Пути попадания в воду | Влияние на организм человека при превышении ПДК |

Молибден | 0,25 мг/л | Природные воды | Нарушение ЦНС, подагра |

Марганец | 0,1 мг/л | Природные источники, материалы водопроводных конструкций | Нарушения работы центральной нервной системы, процессов кроветворения |

Медь | 1,0 мг/л | Загрязненные природные источники, материалы водопроводных конструкций | Неблагоприятное воздействие на печень, почки, желудочно-кишечный тракт и слизистые |

Цинк | 0,5 мг/л | Коагулянты на основе солей алюминия | Неблагоприятное воздействие на ЦНС, генотоксическое действие |

Стронций | 7,0 мг/л | Природные воды |

Медь

Уровень меди в природной воде довольно низок, но использование меди в составляющих водопровода может значительно повышать ее концентрацию в питьевой воде. Концентрация меди более 3 мг/л может вызвать острое нарушение функции желудочно-кишечного тракта — тошноту, рвоту, понос. У людей, перенесших заболевания печени, например вирусный гепатит, обмен меди нарушен и длительное ее употреб-ление с водой может способствовать развитию цирроза печени. Особенно чувствительны к повышенной концентрации меди в воде грудные дети на искусственном вскармливании. У них еще в младенческом воз-расте при употреблении такой воды может развиться цирроз печени. Безопасная суточная доза меди по рекомендациям Экспертного Комитета ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения) по пищевым добавкам составляет 0,5 мг/кг массы тела. Исходя из этой дозы была рассчитана предельно до-пустимая концентрация (далее ПДК) меди в питьевой воде — 1-2 мг/л.

Молибден

Содержание молибдена в питьевой воде обычно не превышает 0,01мг/л, но в местах расположения руд бога-тым этим элементом его содержание может повышаться до 200 мг/л.

Придает воде слабо-вяжущий вкус. В дозах 10-15 мг/л вызывает повышение уровня мочевой кислоты в крови, остеопороз костей и заболевание подобное подагре, которое проявляется болями в кистях и стопах, увеличением размеров печени, функциональными расстройствами пищеварительного тракта, печени и почек. Рекомендуемое содержание в питьевой воде — 0,07 мг/л.

Ртуть

Обычно неорганическая ртуть присутствует в природной воде в концентрациях менее 0,5 мг/л. Уровень ртути в воде может повышаться в результате ее техногенных и других загрязнений.

Ртуть повреждает любую ткань организма, с которой контактирует, но самый большой вред наносит нервной системе и почкам.

Употребление внутрь летальной дозы ртути вызывает нарушения психики, потерю кожной чувствительности, слуха, зрения, речи, судороги, сердечно-сосудистый коллапс и шок (ослабление сердечной деятельности и расширение сосудов, приводящее к падению давления в артериях до такого низкого уровня, при котором поддержание жизненных функций организма невозможно), острую почечную недостаточность, тяжелые повреждения пищеварительного тракта. Летальный исход может наступить при приеме внутрь 500 мг ртути. При употреблении малых доз ртути беременными женщинами у новорожденных детей обнаруживают уродства развития и врожденные тяжелые заболевания головного мозга.

Рекомендуемая ПДК ртути в питьевой воде – 0,0005 мг/л.

Селен

В питьевой воде обычно содержится в дозе около 0,01 мг/л. При однократном поступлении в организм боль-шой дозы селена возникают признаки острого отравления — рвота, понос, боль в животе, озноб, дрожание и онемение конечностей. Постоянное употребление повышенных доз селена приводит к развитию заболевания, называемому селеноз, которое проявляется функциональными расстройствами в работе пищеварительного тракта, обесцвечиванием и выпадением волос, истончением и ломкостью ногтей, дерматитом, кариесом зу-бов. Изменения на коже, в ногтях и волосах проявляются при содержании селена в воде 0,66мг/л (по данным ВОЗ). Рекомендуемое содержание селена в питьевой воде — 0,01 мг/л.

Серебро

При поступлении в организм больших доз серебра развивается острое отравление. Летальная доза нитрата серебра — 10 грамм при приеме внутрь. Постоянное употребление внутрь серебра в дозах превышающих рекомендуемые приводит к развитию хронической интоксикации (отравления), называемой аргирия. Такое состояние может возникнуть при сознательном введении в организм препаратов серебра с целью лечения или при добавлении серебра в воду с целью дезинфекции без последующей элиминации его из воды. В природной воде содержание серебра — около 5 мг/л. В воде, которую специально добавляли серебро с целью дезинфекции его содержание может превышать 50 мг/л.

Первым признаком аргирии является усиление пигментации радужной оболочки глаз. Серебро откладывается в коже, волосах, других органах. Обесцвечивание открытых участков кожи обусловлено переходом аккумулированного в коже серебра в его соединения, например сульфид серебра. В некоторых случаях серебро может стимулировать выработку меламина. Определить минимальную дозу серебра, при которой может развиться аргирия сложно, т. к. реакция на различные дозы индивидуальна.

Рекомендуемое содержание в питьевой воде — 0,05 мг/л.

Свинец

Источниками в питьевой воде могут быть: свинец, растворенный в природной воде; свинец загрязнителей, по-падающих в природную воду различными путями (например бензин); свинец, содержащийся в водопро-водных трубах, переходниках, сварочных швах и др.

Поступление свинца из водопровода зависит от многих факторов: pH воды, жесткости, длительности стоя-ния воды в водопроводных трубах. Свинец наиболее растворим в кислой и мягкой воде.

При употреблении с водой повышенных концентраций свинца в зависимости от дозы и времени поступления могут развиваться острые или хронические отравления. Острое отравление развивается при однократном поступлении свинца в дозах: для взрослых 100-120 мг/мл воды, для детей 80-100 мг/мл воды. При остром от-равлении может наступить смертельный исход.

Хроническое отравление развивается при постоянном употреблении свинца в малых дозах. Свинец имеет свойство накапливаться в тканях организма и симптоматика отравления появляется при достижении концен-трации свинца в крови 40-60 мг/100 мл. Проявляется признаками поражения центральной и периферической нервной системы, кишечника, почек. Свинец откладывается практически во всех органах и тканях (особенно много в волосах, ногтях, слизистой оболочке десен — т. н. свинцовая кайма на деснах). Основной механизм действия свинца на организм заключается в том, что он блокирует ферменты, участвующие в синтезе гемо-глобина, в результате чего красные кровяные тельца не могут переносить кислород, развивается анемия и хроническая недостаточность кислорода.

Особенно чувствительны к влиянию свинца дети. Свинец блокирует образование предшественника витамина Д, необходимого для отложения кальция в костях, нарушение обмена кальция приводит к развитию рахита. Вредное воздействие свинца на нервную систему приводит к замедлению физического и умственного разви-тия, снижению интеллектуальных способностей, поражению слухового нерва и снижению остроты слуха и т. д.

Употребление воды с высоким содержанием свинца беременными женщинами повышает риск преждевре-менных родов и риск развития врожденных уродств у плода.

ПДК свинца в питьевой воде по рекомендациям ВОЗ — 0,01 мг/л.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 |