Подробнее про жёсткость воды мы поговорим про жёсткость воды с точки зрения химии, разновидности жёсткости воды, единицы измерения жёсткости воды (в том числе в разных странах). Рассмотрим, откуда берётся жёсткость воды и как влияет жёсткость на качество воды.

Жесткость воды определяется содержанием в ней растворимых солей магния, кальция, гидрокарбонатов, сульфатов, хлоридов.

Жесткость временная (карбонатная) обусловлена содержанием гидрокарбонатов кальция и магния.

Жесткость постоянной (некарбонатной) обусловленна присутствием в воде хлоридов, сульфатов и других солей магния и кальция.

Общая жесткость воды представляет сумму жесткости карбонатной и некарбонатной.

Жесткая вода образует плотные слои накипи на внутренних стенках паровых котлов и кипятильников, в ней плохо развариваются пищевые продукты, при стирке белья в жесткой воде расходуется больше мыла.

оны кальция (Ca2+) и магния (Mg2+), а также других щелочноземельных металлов, обуславливающих жесткость, присутствуют во всех минерализованных водах. Их источником являются природные залежи известняков, гипса и доломитов. Ионы кальция и магния поступают в воду в результате взаимодействия растворенного диоксида углерода с минералами и при других процессах растворения и химического выветривания горных пород. Источником этих ионов могут служить также микробиологические процессы, протекающие в почвах на площади водосбора, в донных отложениях, а также сточные воды различных предприятий.

Жесткость воды колеблется в широких пределах и существует множество типов классификаций воды по степени ее жесткости. Ниже в таблице приведены целых четыре примера классификации. Две классификации из российских источников — из справочника "Гидрохимические показатели состояния окружающей среды" и учебника для вузов "Водоподготовка". A две — из иностранных: нормы жесткости немецкого института стандартизации (DIN 19643) и классификация, принятая Агентством по охране окружающей среды США (USEPA) в 1986.

Таблица наглядно иллюстрирует гораздо более "жесткий" подход к проблеме жесткости за границей.

Обычно в маломинерализованных водах преобладает (до 70%-80%) жесткость, обусловленная ионами кальция (хотя в отдельных редких случаях магниевая жесткость может достигать 50-60%). С увеличением степени минерализации воды содержание ионов кальция (Са2+) быстро падает и редко превышает 1 г/л. Содержание же ионов магния (Mg2+) в высокоминерализованных водах может достигать нескольких граммов, а в соленых озерах — десятков граммов на один литр воды.

В целом, жесткость поверхностных вод, как правило, меньше жесткости вод подземных. Жесткость поверхностных вод подвержена заметным сезонным колебаниям, достигая обычно наибольшего значения в конце зимы и наименьшего в период половодья, когда обильно разбавляется мягкой дождевой и талой водой. Морская и океанская вода имеют очень высокую жесткость (десятки и сотни мг-экв/дм3).

Как влияет жёсткость на качество воды

С точки зрения применения воды для питьевых нужд, ее приемлемость по степени жесткости может существенно варьироваться в зависимости от местных условий. Порог вкуса для иона кальция лежит (в пересчете на мг-эквивалент) в диапазоне 2-6 мг-экв/л, в зависимости от соответствующего аниона, а порог вкуса для магния и того ниже. В некоторых случаях для потребителей приемлема вода с жесткостью выше 10 мг-экв/л. Высокая жесткость ухудшает органолептические свойства воды, придавая ей горьковатый вкус и оказывая отрицательное действие на органы пищеварения.

Всемирная Организация Здравоохранения не предлагает какой-либо рекомендуемой величины жесткости по показаниям влияния на здоровье. В материалах ВОЗ говорится о том, что хотя ряд исследований и выявил статистически обратную зависимость между жесткостью питьевой воды и сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеющиеся данные не достаточны для вывода о причинном характере этой связи. Аналогичным образом, однозначно не доказано, что мягкая вода оказывает отрицательный эффект на баланс минеральных веществ в организме человека.

Вместе с тем, в зависимости от рН и щелочности, вода с жесткостью выше 4 мг-экв/л может вызвать в распределительной системе водопровода отложение шлаков и накипи (карбоната кальция), особенно при нагревании. Именно поэтому нормами Котлонадзора вводятся очень жесткие требования к величине жесткости воды, используемой для питания котлов (0.05-0.1 мг-экв/л).

Кроме того, при взаимодействии солей жесткости с моющими веществами (мыло, стиральные порошки, шампуни) происходит образование "мыльных шлаков" в виде пены. Это приводит не только к значительному перерасходу моющих средств. Такая пена после высыхания остается в виде налета на сантехнике, белье, человеческой коже, на волосах (неприятное чувство "жестких" волос хорошо известное многим). Главным отрицательным воздействием этих шлаков на человека является то, что они разрушают естественную жировую пленку, которой всегда покрыта нормальная кожа и забивают ее поры.

Признаком такого негативного воздействия является характерный "скрип" чисто вымытой кожи или волос. Оказывается, что вызывающее у некоторых раздражение чувство "мылкости" после пользования мягкой водой является признаком того, что защитная жировая пленка на коже цела и невредима. Именно она и скользит. В противном случае, приходится тратиться на лосьоны, умягчающие и увлажняющие кремы и прочие хитрости для восстановление той защиты кожи, которой нас и так снабдила природа.

Вместе с тем, необходимо упомянуть и о другой стороне медали. Мягкая вода с жесткостью менее 2 мг-экв/л имеет низкую буферную емкость (щелочность) и может, в зависимости от уровня рН и ряда других факторов, оказывать повышенное коррозионное воздействие на водопроводные трубы. Поэтому, в ряде применений (особенно в теплотехнике) иногда приходится проводить специальную обработку воды с целью достижения оптимального соотношения между жесткостью воды и ее коррозионной активностью.

Сущность комплексонометрического метода состоит в образовании комплексных соединений анализируемых катионов с органическими реагентами - комплексонами.

Цель работы: определить общую жесткость воды методом комплексонометрии.

Оборудование: бюретки, мерный цилиндр, мерные круглодонные колбы, конические колбы, цилиндры, воронки, шпатель; реактивы: раствор Трилона Б, эриохром черный Т (сухой), аммиачно-буферная смесь, водопроводная вода.

Ход работы

1. Мерной колбой отмерить 100 мл исследуемой Н2О и перелить ее в коническую колбу.

2. Добавить к воде 5 мл аммиачно-буферной смеси, затем 7-8 капель спиртового раствора индикатора эриохром черного Т или щепотку его смеси с NaCl или KCl (сухую).

3. Тщательно перемешать, раствор окрасится в винно-красный цвет.

4. Смесь оттитровать 0,05 Н раствором К концу титрования раствор Трилона Б добавлять по каплям, встряхивая смесь в колбе после добавления каждой капли.

5.Титрование можно считать законченным если после добавления очередной капли окраска раствора приобретает синий цвет с зеленоватым оттенком и с добавлением лишней капли раствора комплексона не изменяется.

6. Определить объем трилона Б, израсходованного на титрование.

7.Титрование повторить 2-3 раза и для расчета взять среднее значение.

8. Произвести расчет общей жесткости воды.

Расчет:

Величину общей жесткости воды (Ж0) в мг*экв/л вычисляют по формуле:

Жо = | N х V х 1000 | , | |||

V1 | |||||

_где N - нормальность раствора трилона Б, г-экв/л;

V - объем раствора трилона Б, мл;

V1 - объем воды, мл.

9. Сделайте вывод о типе воды, пользуясь данными значениями жесткости воды.

Типы воды (по жесткости):

· Очень мягкие - 0-1,5 мг-экв/л;

· Мягкие - 1,5- 3,0 мг-экв/л;

· Среднежесткие - 3,0- 4,5 мг-экв/л;

· Довольно жесткие - 4,5 - 6,5 мг-экв/л;

· Жесткие - 6,5 - 11,0 мг-экв/л;

· Очень жесткие - свыше 11,0 мг-экв/л.

Способы устранения жесткости воды:

· Карбонатная (временная) жесткость - кипячение; добавление известкового молока или соды.

· Некарбонатная (постоянная) жесткость - добавление соды.

5. БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ И САНИТАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДЫ

Коли-индекс, коли-титр - количественные показатели фекального загрязнения воды, почвы, пищевых продуктов и других объектов внешней среды. В качестве индикатора фекального загрязнения используется постоянный обитатель кишечника человека — кишечная палочка, так как она легко выращивается в обычных условиях на простых питательных средах.

Количество этих бактерий позволяет судить о степени фекального загрязнения исследуемого объекта.

Количество этих бактерий позволяет судить о степени фекального загрязнения исследуемого объекта.

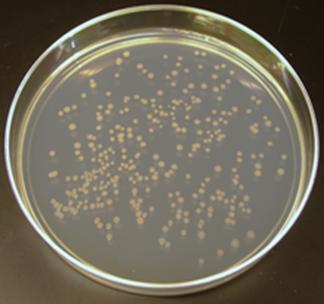

Коли-индекс — количество особей кишечной палочки, обнаруживаемое в 1 л (для твердых тел в 1 кг) исследуемого объекта; определяется путем подсчета колоний кишечной палочки, выросших на плотной питательной среде при посеве определенного количества исследуемого материала, с последующим пересчетом на 1 л (кг). Коли-индекс — величина, пропорциональная фактическому содержанию кишечной палочки в исследуемом субстрате.

Коли-титр — это наименьшее количество исследуемого материала в миллилитрах (для твердых тел — в граммах), в котором обнаружена одна кишечная палочка. Для определения коли-титра раздельно засевают на жидкие среды десятикратно уменьшающиеся объемы исследуемого материала (например, 100; 10; 1; 0,1; 0,01; 0,001 мл).

Для перевода коли-титра в коли-индекс следует 1000 разделить на число, выражающее коли-титр; для перевода коли-индекса в коли-титр 1000 разделить на число, выражающее коли-индекс.

По техническим соображениям более часто практикуется определение коли-титра. Определение коли-титра (коли-индекса) — важный критерий при санитарно-гигиенической оценке воды, пищевых продуктов и напитков.

5. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ МИКРООРГАНИЗМОВ

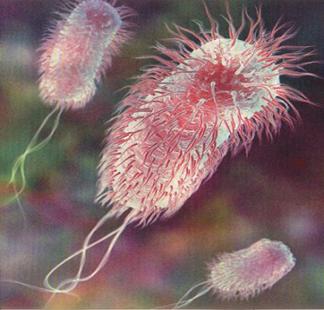

Бактериальный организм состоит из одной клетки, которая обладает определенным строением, свойствами и функциями. В зависимости от строения клетки, или ее организации, существует два основных типа клеток — эукариотные и прокариотные.

Эукариоты — это микроорганизмы с истинным ядром (от греч. эу—истинный, карио—ядро); к ним относят грибы, водоросли и простейшие микроорганизмы. Клетки эукариот содержат ряд орга-нелл (ядро, пластиды), которые аналогичны соответствующим орга-неллам клеток высших растений. В этом проявляется сходство строения одноклеточных организмов с клетками высших растений.

Прокариоты — микроорганизмы, имеющие примитивный ядерный аппарат и не содержащие митохондрий и хлоропластов. К ним относят бактерии и синезеленые водоросли, или цианобактерии, как их теперь принято называть. Таким образом, прокариотная и эукариотная организации клеток принципиально различны. Ниже рассматривается строение прокариотной (бактериальной) клетки .

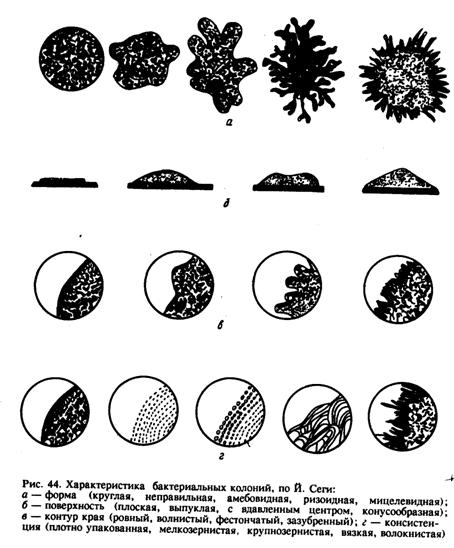

ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ МИКРООРГАНИЗМОВ

Остановимся вначале на внешних морфологических признаках бактериальной клетки. Форма ее может быть очень разнообразной:

шаровидной или кокковидной (сферической), палочковидной или цилиндрической, извитой, ветвистой, нитчатой.

Кокковидные бактерии (от греч. коккус — ягода) имеют правильную форму шара, но иногда под влиянием различных факторов внешней среды принимают овальные, эллиптические формы. В зависимости от расположения клеток после деления кокки подразделяют на несколько групп: монококки (от греч. монос — один) существуют отдельными шариками, располагающимися поодиночке после деления клетки (Micrococcus agilis); диплококки (от греч. дипло — двойной) располагаются парами, и деление их клеток происходит в одной плоскости, как у монококков (Azotobatcer chroococcum); стрептококки (от греч. стрепто — цепь), деление которых происходит также в одной плоскости, но клетки не отделяются друг от друга и образуются цепочки разной длины (Streptococcus lactis); сарцины (от греч. сарцио — соединяю), образующие скопления кубической формы.

Деление кокков может происходить в трех взаимно перпендикулярных плоскостях (Sarcina flava): с образованием скоплений, напоминающих, гроздья винограда — стафилококки (от греч. стафиле—гроздь); неправильно в нескольких плоскостях, как у многих болезнетворных бактерий; тетракокки (от греч. тетра — четыре) образуются из четырех клеток вследствие последовательных делений в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

Шаровидная форма иногда приближается к овальной, представляя как бы переход к следующей форме — палочке, и называется тогда кокковидная палочка.

Палочковидные формы бактерий делят на две группы: бактерии и бациллы. Бациллы (Bacillus или сокращенно Вас.) образуют споры, придающие устойчивость клетке при воздействии неблагоприятных условий. Такие формы легко переносят высушивание, низкие и высокие температуры, облучение и т. д. Палочковидные формы бактерий бывают: тонкие и длинные, толстые с обрубленными концами (палочка сибирской язвы), с заостренными концами веретенообразной формы (Clostridium). Как правило, длина их в несколько виз превышает диаметр клетки. Палочки бактерий более короткие чем бацилл. Среди палочковидных бактерий встречаются парные клетки, так называемые диплобактерии или диплобациллы, а также соединенные в цепочки стрептобактерии или стреп-.тобациллы.

. Клетки группы бактерий с извитой или спиральной формой напоминают' спираль, некоторые из них представляют собой часть витка сцирали, другие состоят' из 15 и более витков. К ним относят: вибрионы (vibrio), изогнутые один раз в виде запятой; спириллы (spirillum), изогнутые пять—десять раз; спирохеты (spirochaeta), изогнутые 10—20 раз и представляющие длинные тонкие клетки.

К миру бактерий относят мельчайшие организмы, мельче их только микорлазмы, риккетсии, вирусы и бактериофаги. Средний размер бактериальной клетки составляет примерно 2 мкм (микрометра) в длину и около 1 мкм в ширину. Кокки обычно имеют диаметр 0,5—1,5 мкм; ширина палочковидных форм бактерий от 0,5 до 1 мкм, длина—2—10 мкм. Мелкие палочки имеют ширину 0,2—0?4 мкм и длину 0,7—1,5 мкм. Однако встречаются бактерии гигантских размеров, например серобактерии. Бактерии-гиганты достигают десятков и даже сотен микрометров в длину; диаметр микроплазм составляет 0,1—0,15 мкм. Если бактериальные клетки обычно можнно увидеть в световой микроскоп, то вирусы, размеры большинства из которых находятся в диапазоне 16—200 нм (нанометров) , можно наблюдать только в электронный микроскоп.

Вспомним, что 1 мм (миллиметр) = 10 мкм (микрометрам) =

= 10 нм (нанометрам) = 107 А (ангстремам) = 109 пм (пико-метрам). Малая величина бактериальных клеток очень затрудняет метрам). Малая величина бактериальных клеток очень затрудняет выявление деталей их внутреннего строения. В последнее время сконструированы специальные электронные микроскопы для обнаружения деталей внутреннего строения бактериального организма.

В природе есть микроорганизмы, образующие относительно устойчивые к неблагоприятным условиям среды покоящиеся клетки, но не споры. Это цисты (у азотобактера), миксоспоры (у миксобактерий), акинеты (у цианобактерий).

Как для растений и животных, так и для бактерий применяют биноминальную номенклатуру: родовое и видовое названия. Первое слово обозначает род и пишется на латинском языке с прописной буквы, второе слово обозначает видовое название микроорганизма и пишется со строчной буквы (на русском языке оба слова пишут со строчной). Например, сенная палочка — бациллюс субтилис (Bacillus subtllis); название бактериям дают, учитывая их морфологические и физиологические особенности. В классификации бактерий используют следующие таксономические категории: вид, род, семейство, порядок, класс, отдел, царство.

Вид объединяет организмы одной или нескольких разновидностей; род — группу родственных видов; семейство — группу родственных родов; порядок — группу родственных семейств. В РФ используют две системы классификации бактерий: («Определитель бактерий и актиномицетов», 1949 г.) и Д. X. Берги («Определитель бактерий», 1984 г.). В настоящем учебнике приведено описание наиболее важных в практическом отношении групп микроорганизмов, которые относятся к прокариотам или типичным бактериям и групп микроорганизмов, отличающихся от истинных бактерий рядом признаков.

Группа истинных бактерий (эубактерии). Истинные бактерии (эубактерии) представляют собой одноклеточные организмы шаровидной, палочковидной и извитой форм, размеры которых составляют в длину 5—20, в ширину — 0,5—2 мкм; подвижные бактерии имеют жгутики. В группу входят неспорообразующие и спорообразующие виды, аэробы и анаэробы, сапрофиты и паразиты.

1. Неспорообразующие бактерии. Семейство Pseudomonodaceae, род Pseudomonas — палочковидные, не образующие спор, подвижные, разлагают органические вещества (белки, жиры, углеводы, гумус).

Семейство Azotobacteriaceae, роды Azotomonas, Azotobac-ter— имеют клетки от палочковидной до овальной формы, не образуют спор, подвижные, для них характерна способность фиксировать, или связывать, молекулярный азот атмосферы. Семейство Acetobacteriaceae, роды Acetobacter, Cluconobac-

ter — отличаются от вышеописанных организмов тем, что окисляют спирт в уксусную кислоту, широко распространены на цветах: плодах, овощах и т. д.

Семейство Nitrobacteriaceae, роды NUrosomonas, Nitrobac-ter — палочковидные, не образующие спор, подвижные и неподвижные, широко распространены в почвах, водоемах; характерна способность окислять аммиак до нитритов (N0,") и нитратов (NO,).

Семейство Enterobacteriaceae, роды Escherichia, Salmonella — палочковидные микроорганизмы, обитающие в кишечнике человека и животных, служат возбудителями кишечных инфекций.

2. Спорообразующие бактерии. Семейство Bacillaceae, роды Bacillus, Clostridium, Desulfotomaculum — палочковидные клетки, подвижные, аэробы и анаэробы. Споры бацилл могут располагаться в различных частях материнской клетки, а споры клостридий чаще бывают шире материнской клетки, что обусловливает образование клостридиальной или плектридиальной форм клеток. Микроорганизмы данной группы широко распространены в почве, воде и принимают активное участие в разложении органических соединений, связывают атмосферный азот и служат возбудителями болезней человека, животных, растений и насекомых.

3. Кокковидные и спиралевидные формы истинных бактерий. Семейство Micrococcaceae, род Micrococcus — бактерии сферической формы, спор не образуют, аэробы или факультативные анаэробы, широко распространены в почве и пресных водоемах.

Семейство Streptococcaceae, роды Streptococcus, Pedioco-cus — клетки овальной формы, соединенные в цепочки разной длины, факультативные анаэробы, широко распространены в почве, на поверхности растений, в молоке. Большую роль играют в получении кисломолочных продуктов и силосовании кормов.

Семейство Peptococcaceae, роды Peptococcus, Ruminococ-cus — клетки сферические, неподвижные, спор не образуют, анаэробы, широко распространены в почве, на поверхности растений, в желудочно-кишечном тракте животных и человека.

Семейство Spirillaceae, род Spirillum — имеют вид изогнутых палочек, неспорообразующие, подвижные, широко распространены в загрязненных реках, озерах. К спиралевидным формам истинных бактерий относят роды Vibrio, Desulfovibrio, представители которых характеризуются изогнутостью клеток в виде запятой; среди них есть болезнетворные для человека и животных формы.

Микроорганизмы, отличающиеся от истинных бактерий.

1. Цианобактерии (синезеленые водоросли). Клетки имеют сферическую, палочковидную или изогнутую форму. Для них характерны фотопигменты, осуществляющие фотосинтез. Это большая группа бактерий (более 1000 видов), которые широко распространены в почве, водоемах; многие цианобактерии (более 130 видов) способны к фиксации молекулярного азота атмосферы. 2. Почкующиеся и (или) стебельковые бактерии. Включают 17 родов, для них характерно участие в превращении соединений железа и марганца в водоемах. К группе относят роды Gallionella, Pedomlcrobium, Caulobacter — это аэробы и микроаэрофиллы, хемо-органотрофы и хемолитотрофы.

3. Скользящие бактерии (миксобактерии). Клетки имеют па-лочковидную и веретенообразную формы, образуют большое количество слизи. Клеточная стенка у миксобактерии очень тонкая и эластичная, поэтому они отличаются гибкостью и обладают скользящим движением. В неблагоприятных условиях образуют цисты. Слизистые скопления цист, называемые плодовыми телами, имеют неодинаковую форму и размеры у разных представителей миксобактерии. Это хемоорганотрофы, разлагают белки, полисахариды, целлюлозу и т. п. Миксобактерии распространены в почве, навозе, разлагающихся растительных остатках.

4. Спирохеты. Спиралевидные бактерии, клетки которых очень тонкие и длинные: от 3 до 500 мкм в длину и 0,3—1,5 мкм в толщину; имеют много завитков; спор не образуют, служат возбудителями инфекционных болезней человека и животных.

Актиномицеты (Actinomycetes). К актиномицетам (от греч. ак-тис — луч, мицес — гриб) относят микроорганизмы, образующие подобие мицелия, их называют еще лучистые грибки. Актиномицеты занимают промежуточное положение между плесневыми грибами и бактериями, они представляют собой одноклеточные микроорганизмы, по строению сходные с бактериями; встречаются главным образом в почве.

Актиномицеты грамположительны, почти все они аэробы, хорошо растут на простых средах и различаются между собой по росту на поверхности и в глубине агар-агара, образуют воздушный и субстратный мицелий. Воздушный мицелий часто бывает сильно развит. Микроорганизмы данной группы имеют особые воздушные ги-фы (спорофоры), от которых отшнуровываются конидии, служащие для распространения вида. Строение этих спорофоров (прямые, волнистые, спиральные, мутовчатые и т. д.), форма колоний, их цвет и величина, запах позволяют различать многочисленные виды и штаммы.

Проактиномицеты (род Nocardia) образуют надсубстратный мицелий, настоящих спор нет.

Стрептомицеты (род Streptomyces) —воздушный мицелий, часто сильно развит. Наличием стрептомицетов обусловлен запах, который исходит от свежевспаханной почвы. Стрептомицеты служат основными продуцентами антибиотиков, наиболее эффективны из которых стрептомицин, хлоромицетин, ауреомицин и др., используемые для борьбы с бактериальными и вирусными заболеваниями человека, животных и растений. Многие Стрептомицеты потребляют целлюлозу, хитин и другие трудно разлагаемые природные вещества. В почве и илах водоемов широко распространен разлагающий целлюлозу и гумусовые соединения актиномицет Micromono- spora, у которого отсутствует воздушный мицелий. Среди актино-мицетов есть возбудители заболеваний человека и животных.

Микоплазмы. Клетки не имеют плотной оболочки и обладают самыми малыми среди бактерий размерами (125—250 нм). Подобно вирусам они проходят через бактериологические фильтры, задерживающие истинные бактерии. Это факультативные анаэробы, хемоорганотрофы; могут быть сапрофитами (сапротррфами), паразитами и возбудителями болезней животных и растений. Микоплазмы — мало исследованные организмы, хотя широко распростра - - йены в почве, сточных водоемах.

Риккетсии. Внутриклеточные паразиты; на искусственных питательных средах они не растут; вызывают заболевания человека и животных (сыпной тиф, Ку-лихорадка). Это мелкие диаметром 0,1 мкм и длиной 1—1,5 мкм, неподвижные бактериоподобные организмы, видимые в световой микроскоп при увеличевии в 1000 Раз. Распространены они в тканях блох, вшей, клопов, слюнных железах членистоногих, откуда и попадают в организм человека.

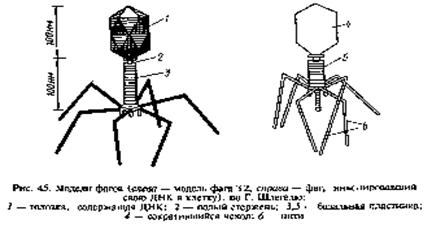

Вирусы. Особая группа микроорганизмов значительно меньших размеров, чем все остальные, и более простого строения. Они не имеют клеточной структуры, не видны в обычные световые микроскопы и имеют разнообразную форму. Электронная микроскопия показывает, что вирусы бывают округлыми, палочковидными, спиралевидными, но чаще в виде многогранников. По химическому. составу вирусы неоднородны. Одни из них состоят только из белка и одной из нуклеиновых кислот—ДНК или РНК; другие содержат еще липоиды, полисахариды. Нуклеиновая кислота в виде спирали располагается внутри вируса.

Снаружи она закрыта белковой оболочкой — капсидом, состоящим из отдельных белковых субъединиц капсомер (рис. 45). На искусственных питательных средах вирусы, как правило, не растут, выращивают их на культурах тканей. При большом скоплении вирусов в пораженной клетке образуются кристаллы разнообразной формы.

Снаружи она закрыта белковой оболочкой — капсидом, состоящим из отдельных белковых субъединиц капсомер (рис. 45). На искусственных питательных средах вирусы, как правило, не растут, выращивают их на культурах тканей. При большом скоплении вирусов в пораженной клетке образуются кристаллы разнообразной формы.

Каждый вирус имеет определенного хозяина — растение, животное или микроорганизм. Вирусы микроорганизмов называют фагамии, они имеют соответственное название: бактериофаги — поражающие бактерий; актинофаги — актиномицеты; микофаги — вирусы грибов; цианофаги — паразитов синезеленых водорослей или цианобактерий.

При проникновении вирусов в микроорганизмы наблюдается растворение (лизис) последних. Впервые лизис бактерий наблюдал в 1898 г., в 1917 г. Д^Эррель также обнаружил подобное явление. Невидимый ультрамикроскопический паразит бактерий был подробно исследован и назван бактериофагом (пожирателем бактерий).

Сейчас подробно изучен механизм проникновения бактериофага в бактерию: фаг адсорбируется клеткой бактерии, далее содержимое головки фага (ДНК) переходит в бактерию, а оболочка фага остается вне ее.

Основные формы бактерий.

Шаровидные формы.

Метаболизм бактериальной клетки перестраивается под влиянием ДНК фага. Синтезируются уже не бактериальные ДНК и белок, а фаговые, что и приводит к образованию в клетке новых фагов. Оболочка клетки лизируется, и фаги освобождаются. Одна клетка бактерии может служить источником нескольких сотен и даже тысяч бактериофагов. Специфичность отношений хозяина и фага определяется специфичностью адсорбции, которая зависит от рецепторов, имеющихся в клеточной стенке. Рецепторы для одних фагов находятся в липопротеиновом слое, для других — в липопо-лисахардином. При избытке бактериофага на одной клетке может адсорбироваться 200—300 фаговых частиц.

Явление бактериофагии иногда наблюдается на производствах, использующих микроорганизмы; при этом технологический процесс резко нарушается, что приносит вред качеству продукции.

Фаги широко распространены в природе, обладают специфичностью, т. е. поражают определенный вид или группу близких видов микроорганизмов.

Некоторые фаги применяют в медицине для профилактики или лечения заболеваний; используют как модель в молекулярной биологии, биохимии, генетике и других науках.

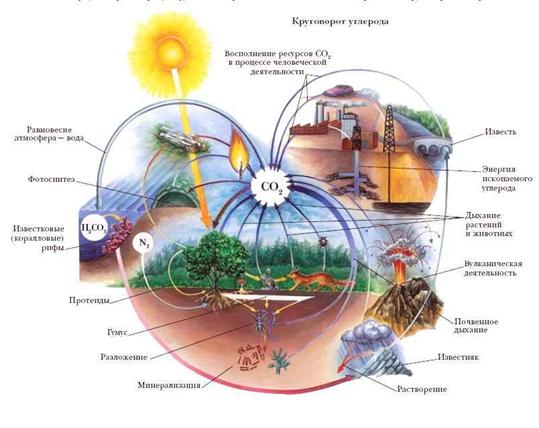

6. МАЛЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ КРУГОВОРОТ

Круговорот биологический – явление непрерывного характера, циклического, закономерного, но не равномерного во времени и пространстве перераспределения веществ, энергии и информации в пределах экологических систем различного иерархического уровня организации – от биогеоценоза до биосферы. Круговорот веществ в масштабах всей биосферы называют большим кругом, а в пределах конкретного биогеоценоза – малым кругом биотического обмена.

Академик первым постулировал тезис о важнейшей роли живых организмов в формировании и поддержании основных физико-химических свойств оболочек Земли. В его концепции биосфера рассматривается не просто как пространство, занятое жизнью, а как целостная функциональная система, на уровне которой реализуется неразрывная связь геологических и биологических процессов. Основные свойства жизни, обеспечивающие эту связь, - высокая химическая активность живых организмов, их подвижность и способность к самовоспроизведению и эволюции. В поддержании жизни как планетарного явления важнейшие значение имеет разнообразие ее форм, отличающихся набором потребляемых веществ и выделяемых в окружающую среду продуктов жизнедеятельности. Биологическое разнообразие – основа формирования устойчивых биогеохимических циклов вещества и энергии в биосфере Земле.

Вопросы о роли живых организмов в малом круговороте рассматривали такие ученые, педагоги как , , МелеховаО. П. и др.

Биологический (биогеохимический) круговорот (малый круговорот веществ в биосфере) – круговорот веществ, движущей силой которого является деятельность живых организмов. Биогеохимический круговорот веществ совершается в пределах биосферы. Главным источником энергии круговорота является солнечная радиация, которая порождает фотосинтез. В экосистеме органические вещества синтезируют автотрофами из неорганических веществ. Затем он потребляются гетеротрофами. В результате выделения в процессе жизнедеятельности или после гибели организмов органические вещества подвергаются минерализации, т. е. превращению в неорганические вещества. Эти неорганические могут быть вновь использованы для синтеза автотрофами органических веществ.

В биогеохимических круговоротах следует различать две части:

1. резервный фонд – это часть вещества, не связанная с живыми организмами;

2. обменный фонд – значительно меньшая часть вещества, которая связана прямым обменом между организмами и их непосредственным окружением.

В зависимости от расположения резервного фонда биогеохимические круговороты можно разделить на два типа:

1. круговороты газового типа с резервным фондом веществ в атмосфере и гидросфере (круговороты углерода, кислорода, азота);

2. круговороты осадочного типа с резервным фондом в земной коре (круговороты фосфора, кальция, железа и д. р.).

Газообразный азот возникает в результате реакции окисления аммиака, образующегося при извержении вулканов и разложении биологических отходов: 4NH3 + 3O2 ( 2N2 + 6H2O.

Круговорот азота – один из самых сложных, но одновременно самых идеальных круговоротов. Несмотря на то, что азот составляет около 80% атмосферного воздуха, в большинстве случаев он не может быть непосредственно использован растениями, т. к. они не усваивают газообразный азот. Вмешательство живых существ в круговорот азота подчинено строгой иерархии: только определённые категории организмов могут оказывать влияние на отдельные фазы этого цикла. Газообразный азот непрерывно поступает в атмосферу в результате работы некоторых бактерий, тогда как другие бактерии – фиксаторы (вместе с сине-зелёными водорослями) постоянно поглощают его, преобразуя в нитраты. Неорганическим путём нитраты образуются и в атмосфере в результате электрических разрядов во время гроз.

Главный источник азота органических соединений – молекулярный азот в составе атмосферы. Переход его в доступные живым организмам соединения может осуществляться разными путями. Так, электрические разряды при грозах синтезируют из азота и кислорода воздуха оксида азота, которые с дождевыми водами попадают в почву в форме селитры или азотной кислоты. Имеет место и фотохимическая фиксация азота.

Более важной формой усвоения азота является деятельность азот-фиксирующих микроорганизмов, синтезирующих сложные протеиды. Отмирая, они обогащают почву органическим азотом, который быстро минерализируются. Таким путем в почву ежегодно поступает около 25 кг азота на 1 га.

Наиболее эффективная фиксация азота осуществляется бактериями, формирующими симбиотические связи с бобовыми растениями. Образуемый ими органический азот диффундирует в ризосферу, а также включается в наземные органы растения-хозяина. Таким путем в наземных и подземных органах растений на 1 га накапливается за год 150-400 кг азота. Каждому виду этих растений присущи свои особые бактерии, которые превращают азот в нитраты. В процессе биологического цикла нитрат-ионы (NO3-) и ионы аммония (NH4+), поглощаемы растениями из почвенной влаги, преобразуются в белки, нуклеиновые кислоты и т. д. Далее образуются отходы в виде погибших организмов, являющихся объектами жизнедеятельности других бактерий и грибов, преобразующих их в аммиак. Так возникает новый цикл круговорота. Существуют организмы, способные превращать аммиак в нитриты, нитраты и в газообразный азот. Основные звенья круговорота азота в биосфере представлены схемой.

Биологическая активность организмов дополняется промышленными способами получения азотосодержащих органических и неорганических веществ, многие из которых применяются в качестве удобрений для повышения продуктивности и роста растений.

Антропогенное влияние на круговорот азота определяется следующими процессами:

1. сжигание топлива приводит к образованию оксида азота, а затем реакциям:

2. 2NO + O2 ( 2NO2 ,

3. 4NO2 + 2H2O.+ O2 ( 4HNO3 ,

4. способствуя выпадению кислотных дождей;

5. в результате воздействия некоторых бактерий на удобрения и отходы животноводства образуется закись азота – один из компонентов создающих парниковый эффект;

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 |