Лекции

по курсу «Физико-механические свойства сырья и готовой продукции»

для студентов специальности 260601.65 (МПП)

Лекция №1

Одной из важнейших задач, стоящих перед пищевой промышленностью, является повышение качества продуктов и эффективности производства путем строгого соблюдения рецептур, сокращения доли ручного труда, комплексной механизации и автоматизации производства. В связи с этим перед научными и производственными работниками пищевой промышленности стоят проблемы создания и освоения прогрессивных технологических процессов с применением физических методов обработки; создания новых видов оборудования, обеспечивающих повышение эффективности производства; разработки объективных научных методов оценки качества сырья и продуктов и т. д. При решении этих вопросов существенное значение имеет знание всего комплекса свойств пищевых материалов как научный фундамент для практических и теоретических разработок.

Пищевые продукты сложны по химическому составу и обладают комплексом различных свойств, которые составляют в совокупности качество продукции и должны быть учтены при расчете процессов и аппаратов и их совершенствовании. Существующие в настоящее время методы оценки качества продукции часто субъективны и далеки от совершенства. При проектировании машин и аппаратов не всегда верно учитываются важнейшие физические свойства пищевых продуктов. Для научно обоснованного учета этих свойств в различных областях техники и технологии пищевых производств необходима систематизация данных о структурно-механических (реологических) характеристиках продуктов.

Наиболее полное представление о некоторых существенных аспектах качества продукта может дать группа физических свойств, которая проявляет зависимость от биологического и химического состава (рецептуры) и внутреннего строения (структуры продукта). Небольшие изменения этих определяющих характеристик должны вызывать значительные изменения величин свойств, которые регистрируются приборами. При этом характеристики сырья предопределяют основные показатели готовых продуктов. К одной из групп таких свойств относятся структурно-механические.

Классическая реология как наука о течении и деформации реальных тел (техническая механика реальных тел или дисперсных систем) ставит своей задачей изучение свойств существующих продуктов и разработку методов расчета процессов течения их в рабочих органах машин.

Физико-химическая механика как наука о способах и закономерностях формирования структур дисперсных систем с заранее заданными свойствами ставит своей задачей: а) установление существа образования и разрушения структур в дисперсных и нативных системах в зависимости от совокупности физико-химических, биохимических, механических и других факторов и б) исследование, обоснование и оптимизацию путей получения структур с заранее заданными технологическими (в самом широком понимании этого слова) свойствами.

Реализация исследований методами инженерной физико-химической механики позволяет стабилизировать выход изделий, получать готовые продукты постоянного, заранее заданного качества, научно обосновать понятие качества продуктов, рассчитывать, совершенствовать и интенсифицировать технологические процессы, «конструировать» те или иные виды пищевых продуктов и т. д. Это показывает, что реология и инженерная физико-химическая механика пищевых продуктов превратились из пассивных отраслей знания в производительную силу, позволяющую активно вмешиваться в производственные процессы с целью разработки новых и совершенствования существующих.

Курс инженерной реологии пищевых производств является такой дисциплиной, в рамках которой можно достаточно полно и систематически изложить инженерные проблемы, связанные с механическим взаимодействием перерабатываемых пищевых материалов с рабочими органами перерабатывающих машин. Без знания механизма этих процессов, лежащих в основе принципов действия большинства пищевых машин и аппаратов, современный специалист не может решать на требуемом сегодня уровне стоящие перед ним задачи. Не зная закономерностей механических процессов, рассматриваемых в курсе инженерной реологии, нельзя грамотно проанализировать и другие уровни взаимодействия в системе «пищевые материалы — машины», основанные на химических, электрических, биологических и других процессах.

Инженерная реология пищевых производств дает необходимые инженеру сведения из теоретической реологии, знакомит с результатами реологических испытаний пищевых материалов, разрабатывает методы расчета пищевых машин с учетом реологических особенностей перерабатываемого ими продукта и, наконец, предлагает принципы объективного, приборного контроля качества и управления технологическими операциями и процессами.

Таким образом, в инженерной реологии пищевых производств можно условно выделить 4 части:

1. Реология пищевых материалов. Эта часть содержит основные сведения из общей теоретической реологии, отобранные с целевым назначением для инженера-пищевика;

2. Реометрия пищевых материалов. В ней рассматриваются экспериментальные методы и результаты измерения реологических свойств пищевых материалов и особенности их проявления при взаимодействии перерабатываемого продукта с рабочими органами машин;

3. Реодинамические расчеты. Этот раздел посвящен расчетным моделям, дающим количественную теоретическую оценку результатов взаимодействия пищевых сред с рабочими органами и каналами машин и позволяющим проводить необходимые технологические расчеты машин (производительность, потребная мощность и т. п.).

4. Реологические основы оптимизации, интенсификации, контроля и управления в пищевой промышленности.

Основные структурно-механические свойства можно классифицировать по характеру приложения к продукту внешних усилий и вызываемым ими деформациям: сдвиговые свойства проявляются при воздействии касательных усилий, компрессионные — при воздействии нормальных усилий и поверхностные — при сдвиге или отрыве продукта от твердой поверхности. При этом поверхностные явления, возникающие в межфазных разделах дисперсных гетерогенных систем и характеризующие внутреннюю структуру продукта, в последней группе свойств рассматриваются только частично, т. е. в данное понятие вложен смысл, несколько отличающийся от традиционного. В зависимости от принятой модели реального тела в каждой группе свойств может существовать множество показателей: вязкость, пределы текучести, периоды релаксации, модули упругости, коэффициенты внешнего трения и т. п. Для измерения величин характеристик разработаны и используются самые различные приборы периодического и непрерывного действия.

Классификация реальных тел

Идеально твердое тело, Эвклидово | Упругое тело, Гуково | Пластичное тело, Сен-Венаново | Реологическое тело | Истинно-вязкая жидкость, ньютоновская | Идеальная жидкость, паскалев-ская |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

При л ю-бых нормальных и касательных напряжениях деформация равна нулю | Напряжение пропорционально деформации | При достижении предельного напряжения сдвига начинаются пластические деформации | Линейные — составные из тел по графам 2, 3, 5, нелинейные— эмпирические | Напряжение пропорционально градиенту скорости в первой степени | Вязкость и сжимаемость равны нулю |

Теоретическая механика | Теория упругости | Теория пластичности | Реология | Гидравлика | Гидравлика |

Реологические уравнения, как видно из предыдущего, по своему характеру являются наиболее общими. Большинство уравнений теории упругости, пластичности, гидравлики могут быть получены в виде частных случаев из реологических.

Классификация дисперсных систем. Классическими объектами инженерной физико-химической механики являются дисперсные системы, состоящие из двух и более фаз. В них дисперсионной средой является непрерывная фаза, дисперсной фазой — раздробленная фаза, состоящая из частиц, не контактирующих друг с другом. При этом под фазой понимается совокупность гомогенных частей системы, ограниченных от других частей физическими поверхностями раздела.

Упрощенная классификация дисперсных пищевых продуктов, не учитывающая дисперсности и типа контактов между фазами, приведена в табл. При определении реологического поведения продукта приведенные в таблице данные позволяют отнести его к той или иной группе: сыпучим, жидко - и твердообразным (в зависимости от концентрации дисперсной фазы) или твердым.

Классификация пищевых дисперсных систем

Дисперсионная среда | Дисперсная фаза | Название системы | Примеры |

Газ | Твердая Жидкая Газообразная | Пыль, дым Туман - | Сухой порошок (молоко мука) в воздухе Дисперсия крови, молока в распылительной сушилке - |

Жидкость | Твердая Жидкая Газообразная | Суспензия Эмульсия Пена | Плодоовощные соки с мякотью, бульон, расплавленный жир с белковыми частицами, колбасный фарш, сырковая масса Масло в воде, молоко при высоких температурах Крем, взбитые сливки |

Твердое тело | Твердая Жидкая Газообразная | Твердая сус пензия, сплав Твердая эмульсия Пористое тело | Замороженная мышечная ткань Сливочное масло, натив-ная мышечная ткань Сыр, взбитый и коагулированный меланж, кость |

Классификация структур дисперсных систем. Структура, т. е. внутреннее строение продукта, и характер взаимодействия между отдельными ее элементами (частицами) определяются химическим составом, биохимическими показателями, температурой, дисперсностью агрегатным состоянием и рядом технологических факторов.

По классификации акад. структуры пищевых продуктов можно разделить на коагуляционные и конденсационно-кристаллизационные.

Коагуляционные структуры образуются в дисперсных системах путем взаимодействия между частицами и молекулами через прослойки дисперсионной среды за счет Ван-дер-Ваальсовых сил сцепления. Толщина прослойки соответствует минимуму свободной энергии системы. Термодинамически стабильны системы, у которых с поверхностью частиц прочно связаны фрагменты мoлeкyлJ способные без утраты этой связи растворяться в дисперсионной среде. В свою очередь дисперсионная среда находится в связанном состоянии. Обычно эти структуры обладают способностью к самопроизвольному восстановлению после разрушения (тиксотропия). Нарастание прочности после разрушения происходит постепенно, обычно до первоначальной прочности. Толщина прослоек в определенной мере зависит от содержания дисперсионной среды. При увеличении ее содержания значения сдвиговых свойств обычно уменьшаются, а система из твердообразной переходит в жидкообразную. При этом степень дисперсности, т. е. преобладающий размер частиц, даже при постоянной концентрации фазы оказывает влияние на состояние системы и ее прочность.

При обезвоживании коагуляционных структур (при увеличении содержания дисперсной фазы) прочность их повышается, но после определенного предела они перестают быть обратимо-тиксотропными. Восстанавливаемость структуры сохраняется в пластично-вязкой среде, когда разрушение пространственного каркаса происходит без нарушения сплошности.

При образовании коагуляционных структур во многих продуктах пищевой промышленности существенную роль играют поверхностно-активные вещества и растворенные в воде белки, которые выступают в качестве эмульгаторов и стабилизаторов образуемых систем [4, 10] и могут существенно изменять их структурно-механические характеристики.

Конденсационно-кристаллизационные структуры присущи натуральным продуктам, однако могут образовываться из коагуляционных при удалении дисперсионной среды или при срастании частиц дисперсной фазы в расплавах или растворах. В процессе образования эти структуры могут иметь ряд переходных состояний: коагуляционно-кристаллизационные, коагуляционно-конденсационные; их образование характеризуется непрерывным нарастанием прочности. Основные отличительные признаки структур такого типа следующие: большая по сравнению с коагуляционными прочность, обусловленная высокой прочностью самих контактов; отсутствие тиксотропии и необратимый характер разрушения; высокая хрупкость и упругость из-за жесткости скелета структуры; наличие внутренних напряжений, возникающих в процессе образования фазовых контактов и влекущих за собой в последующем перекристаллизацию и самопроизвольное понижение прочности вплоть до нарушения сплошности, например растрескивание при сушке.

Таким образом, вид структуры продукта обусловливает его качественные и технологические показатели и поведение в процессах деформирования. Для их описания используются кривые течения или деформирования (реограммы), которые связывают между собой напряжение и скорость деформации (деформацию). Характер реограмм, как правило, дает возможность отнести данный реальный продукт к тому или иному виду реологических тел.

Формы связи влаги с продуктом. Большинство продуктов пищевой промышленности в тех или иных количествах содержат воду. Она, являясь в большинстве систем дисперсионной средой, в значительной мере определяет структуру продукта. Поэтому вид или форма связи влаги с продуктом определяют технологические показатели продукта и его структурно-механические характеристики. Выделяют три основные формы связи: химическую, физико-химическую и физико-механическую.

Химическая связь обусловлена ионными или молекулярными взаимодействиями в точных количественных соотношениях; удаляется эта влага из продукта прокаливанием или в результате химических реакций. Она резко отличается по своим свойствам от свободной.

Физико-химическая связь обусловлена адсорбцией влаги в гидратных оболочках или осмотическим удерживанием в клетках в нестрого определенных соотношениях; удаляется из материала испарением, десорбцией (адсорбционная) или вследствие разности концентраций (осмотическая). Адсорбционная влага может иметь иные, чем вода, свойства и способствует диспергированию частиц и пластификации системы, она присуща обычно структурам коагуляцион-ного типа, хотя может существовать и в структурах других типов. Осмотическая влага вызывает набухание тела и присуща нативным и дисперсным клеточным структурам.

Физико-механическая связь обусловлена удержанием влаги в ячейках структуры (иммобилизационная), в микро - и макрокапиллярах и прилипанием ее к поверхности частиц или тела (смачивание) в неопределенных соотношениях; удаляется из материала испарением или механическими способами (отжатие, центрифугирование и т. д.). Основная масса воды находится в свободном состоянии и не меняет своих свойств.

Физико-механическая связь обусловлена удержанием влаги в ячейках структуры (иммобилизационная), в микро - и макрокапиллярах и прилипанием ее к поверхности частиц или тела (смачивание) в неопределенных соотношениях; удаляется из материала испарением или механическими способами (отжатие, центрифугирование и т. д.). Основная масса воды находится в свободном состоянии и не меняет своих свойств.

При увеличении содержания влаги ее избыток перестает быть связанным с продуктом и самопроизвольно отделяется от него (отстаивание, расслаивание и т. п.).

По преобладанию формы связи влаги продукты можно разделить на коллоидные (физико-химически связанная влага), капиллярно-пористые (физико-механически связанная влага) и коллоидные капиллярно-пористые, имеющие качества, присущие первым и вторым, например мясной фарш, творожно-сырковая масса и т. п.

Лекция №2

ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ РЕАЛЬНЫХ ТЕЛ

Структурно-механические свойства (CMC) характеризуют поведение продукта в условиях напряженного состояния и позволяют связать между собой напряжения, деформации или скорости деформаций в процессе приложения усилий. Они не являются «чистыми» константами материала и существенно зависят от формы и размеров тела, скорости нагружения, состояния поверхности, влияния окружающей среды, температуры, структуры и множества других факторов.

При известных характеристиках можно вычислить значения напряжений или деформаций и в итоге получить необходимые параметры процесса или аппарата, т. е. выполнить прочностные и технологические расчеты. Кроме того, свойство продукта как объективная реальность позволяет охарактеризовать его качество. Поэтому особое значение в реологии имеет вид уравнения, которое связывает между собой посредством постоянных величин — свойств — напряжения и деформации для каждого конкретного продукта. Выбор такого уравнения из множества других обусловлен соответствием теоретической или эмпирической дифференциальной или интегральной зависимости течения продукта реальной кривой течения, т. е. реальным условиям. Нередко ошибки при определении свойств и их использовании для расчета заключаются в том, что для обобщения опытных данных принимают модели, не соответствующие течению реального объекта.

По виду приложения усилия или напряжения к продукту реологические свойства можно разделить на три связанные между собой группы. Сдвиговые свойства характеризуют поведение объема продукта при воздействии на него сдвиговых, касательных напряжений. Изучение их занимает основное место в реологии — внутренней механике потоков жидкостей или дисперсий. Компрессионные свойства характеризуют поведение объема продукта при воздействии на него нормальных напряжений в замкнутой форме, между двумя пластинами или при каком-либо другом способе растяжения — сжатия образца продукта. Поверхностные свойства характеризуют поведение поверхности продукта на границе раздела с другим, твердым материалом при воздействии нормальных (адгезия или липкость) и касательных (внешнее трение) напряжений. В отличие от распространенного понятия «поверхностные явления», которое рассматривает явления на межфазных границах внутри всего объема системы, поверхностные свойства в принятой интерпретации учитывают только один аспект взаимодействий, рассмотренный выше.

В последнее время в связи с попытками объективно оценить качество изделий, в частности нежность, консистенцию, определяют самые разнообразные механические характеристики: сопротивление резанию струной или лезвием, продавливаемость через отверстие, растяжимость, разжевываемость и т. п.

Рассмотрим некоторые основные физико-механические и математические понятия, широко используемые в реологии.

Деформация — это изменение формы или линейных размеров тела под действием внешних сил, при изменении влажности, температуры и пр., при котором частицы или молекулы смещаются одна относительно другой без нарушения сплошности тела. Относительная деформация е при одноосном растяжении — сжатии (свободном или в форме) представляет собой отношение абсолютной Δl (в м) к первоначальным размерам тела l (в м), т. е.

![]()

Относительная деформация γ при сдвиге — отношение абсолютной величины сдвигового смещения слоя под действием касательных сил к его толщине.

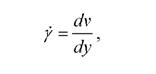

Скорость деформации (градиент скорости) учитывают, если деформации изменяются во времени τ (в с) при неустановившемся процессе; при установившемся процессе деформирования изменение деформации в единицу времени постоянно. Все это описывается понятием «скорость деформации» — ε (в с-1) при растяжении— сжатии и у (в с-1) при сдвиге:

![]()

Если деформация при сдвиге под действием конечных сил увеличивается непрерывно и неограниченно, то материал начинает течь. Установившийся режим течения характеризуется градиентом скорости, который по смыслу аналогичен скорости деформации

|

где и — линейная скорость элементарного слоя, м/с; z — координата по нормали к вектору скорости, м.

При описании процессов течения в дифференциальной форме обычно учитывают значение градиента скорости для какого-либо слоя, находящегося на расстоянии r от оси ротора вискозиметра или трубы. Тогда истинное значение градиента скорости будет

![]()

Наибольшее значение градиент скорости приобретает на стенке трубы или у поверхности вращающегося ротора.

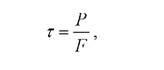

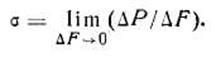

Напряжение σ (в Па)—мера внутренних сил Р (в Н), возникающих в теле под влиянием внешних воздействий на единицу площади F (в м2), нормальной к вектору приложения силы [161:

![]()

Напряжение в точке

Формально сдвиговые или касательные напряжения (τ), нормальные напряжения (σ), давление, или гидростатическое давление (р), и адгезия, или давление прилипания (ро), описываются зависимостью, где сила и площадь будут иметь соответствующий физический смысл.

Гидростатическое давление (давление) представляет собой отношение силы, равномерно распределенной по нормальной к ней поверхности, к площади этой поверхности. Давление в точке в истинно-вязких жидкостях или в жидкообразных системах не зависит от ориентации площадки, в пластично-вязких системах, имеющих структурный каркас, — зависит. Если на тело, заключенное в определенном объеме, действует гидростатическое давление р (в Па), то в нормальном направлении будет действовать меньшее давление рг (в Па). Их отношение характеризуется коэффициентом бокового давления ξ:

![]()

который для истинно-вязкой жидкости равен единице, для абсолютно жесткого тела — нулю.

В случае, когда неидеальное тело, у которого 0< ξ <1, не заключено в жесткую обойму и подвергается действию одноосно растягивающего или сжимающего напряжения, происходит изменение его формы.

Упругость — способность тела после деформирования полностью восстанавливать свою первоначальную форму или объем, т. е. работа деформирования равна работе восстановления. Упругость тел характеризуется модулем упругости первого (Е, Па) или второго (G, Па) рода, соответственно при растяжении — сжатии и сдвиге. Величины деформаций определяются законом Гука:

![]()

Коэффициент объемного сжатия β (в 1/Па) может быть использован как некая интегральная характеристика сжатия продукта в форме

Коэффициент характеризует относительное изменение объема продукта при изменении давления на единицу его измерения. Для ньютоновских жидкостей он практически не зависит от величины давления и времени его действия; для пластично-вязких систем с увеличением давления он уменьшается.

Адгезия р0 (в Па) — слипание разнородных твердых или жидких тел, соприкасающихся своими поверхностями. Аутогезия — самопроизвольное слипание однородных тел. Формально адгезия (липкость) определяется по уравнению как удельная сила нормального отрыва пластины от продукта

|

где Ро — сила отрыва, Н; Fo — геометрическая площадь пластины, м2.

Отрыв может быть трех видов: по границе контакта — адгезионный, по слою продукта — когезионный и смешанный — адгезионно-когезионный. Часто адгезионного отрыва не происходит, поэтому удельную силу при любом виде отрыва называют липкостью, адгезионным давлением или давлением прилипания.

Внешнее трение — взаимодействие между телами на границе их соприкосновения, препятствующее относительному их перемещению вдоль поверхности соприкосновения. Оно зависит от усилия нормального контакта <и липкости, определяется по двучленному закону :

![]()

где f — истинный коэффициент внешнего трения; Рк — сила, нормальная поверхности сдвига (усилие контакта).

Если величины в уравнении разделить па площадь, то можно получить

![]()

В ряде случаев удобнее оперировать эффективным коэффициентом внешнего трения, который вычисляется по зависимости

![]()

и может быть связан с величиной истинного коэффициента трения

![]()

Уравнение (1 —156) можно применить для вычисления как чисто внешнего трения, так и трения в поверхностной пленке материала. Тогда τ0 можно отождествить с предельным напряжением сдвига в пленке, fрк представляет собой касательное напряжение, вызванное внешним давлением рк; коэффициент трения характеризует скольжение в сдвигаемой пленке.

Пластичность — способность тела под действием внешних сил необратимо деформироваться без нарушения сплошности. Пластическое течение начинается при величине напряжения, равной пределу текучести. В реологии в этом смысле при сдвиговых деформациях используется понятие «предельное напряжение сдвига», обозначенное τо.

Вязкость — способность тела оказывать сопротивление относительному смещению его слоев. Вязкое течение реализуется в истинно-вязких, ньютоновских жидкостях при любых, сколь угодно малых напряжениях сдвига τ. Это течение описывается уравнением Ньютона

![]()

где η| — коэффициент динамической, или абсолютной, вязкости, Па-с; характеризует величину усилий, возникающих между двумя элементарными слоями жидкости при их относительном смещении; γ — скорость деформации, с-1; Р — сила сопротивления между двумя элементарными слоями, Н; F — площадь поверхности соприкосновения этих слоев, м2; du/dz — градиент скорости, т. е. интенсивность изменения скорости по нормали к ее вектору, с-1.

Полная вязкость движущейся жидкости складывается из ламинарной (ньютоновской), турбулентной и объемной вязкости.

При течении неньютоновских (аномально-вязких) жидкостей вязкость не остается величиной постоянной; она зависит от напряжения сдвига и градиента скорости. Тогда пользуются понятием «эффективная вязкость», которая вычисляется по зависимости (1 —16) для фиксированных значений напряжения и градиента скорости:

![]()

где напряжение сдвига и скорость деформации могут быть представлены в дифференциальной или интегральной форме, например как консистентные переменные для цилиндрической трубы, кольцевого зазора коаксиального вискозиметра и др.

Лекция №3

Особенности течения реальных пищевых масс

|

где F - площадь верхней или нижней пластины, м. Скорость сдвига |

При течении материала реакция R, в соответствии с рисунком 3, зависит как от силы Р, так и от вязкодеформируемого материала.

Напряжение сдвига τ, Па

где dv - скорость сдвига элементарного слоя относительно соседнего слоя, м/с:

dy - толщина элементарного слоя, м.

Для ньютоновских материалов напряжение сдвига пропорционально вязкости μ, Па • с, и скорости сдвига

Вязкость не зависит от скорости сдвига, а изменяется в зависимости от температуры и давления в данной системе. Величина, обратная вязкости, называется текучестью. Когда необходимо учитывать массу измеряемой среды, определяют кинематическую вязкость v, м2/с,

где р - плотность среды, кг/м3.

Течение реальных материалов, перерабатываемых в пищевой промышленности, плохо описывается уравнением (3).

В уравнение (3) входит коэффициент вязкости μ, который является

константой, то есть для данного материала он постоянен и не зависит от приложенных напряжений и от возникших при этом скоростей сдвига слоев жидкости друг относительно друга. Рассмотрение же течения реальных материалов говорит о том, что коэффициент вязкости, характеризующий большую или меньшую сопротивляемость сдвигу слоев друг относительно друга, является

|

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 |