![]()

![]() (122)

(122)

![]() (123)

(123)

![]() (124)

(124)

окончательно

(125)

(125)

Вспомним первый вариант уравнения ОЛТ. Теперь мы получили принципиально тот же вид при других значениях постоянных коэффициентов. Но характер этих коэффициентов (размерности, например) тот же.

Вернемся к прерванному рассуждению о совершенствовании механической модели на основании введения уточнений, приближающих поведение к поведению реальных материалов. Модель тела Кельвина, например, дала возможность учесть имеющую место в реальном материале запаздывающую упругость, модель тела Максвелла — релаксацию напряжений. Модель ОЛТ учитывает и то и другое. Но вот только что, рассматривая кривую кинетики деформации для ОЛТ, мы пришли к выводу об обратимости деформаций. В реальном мире гораздо чаще встречаются материалы, которые после разгрузки не возвращаются к первоначальным размерам. Надо это обстоятельство учесть при построении модели, что и сделано в следующей (после ОЛТ) по сложности модели тела Бюргерса. В нее для исправления отмеченного недостатка введен последовательно соединенный элемент Ньютона (рис. 18).

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

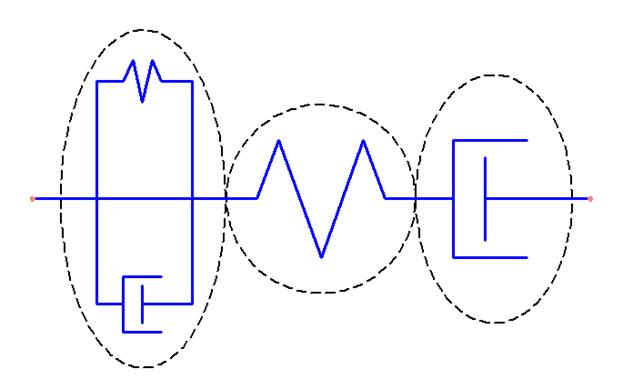

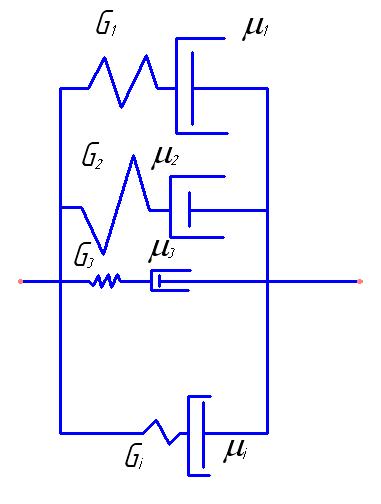

Рис. 18. Механическая модель тела Бюргерса

Это теперь уже 4-х параметрическая модель. Таким образом, реологическое уравнение тела Бюргерса будет иметь не 3 как у ОЛТ, а 4 реологических характеристики. Предлагаем вновь получить математическую модель символическим методом.

(126)

(126)

;

; ![]() ;

; ![]() (127)

(127)

![]() (128)

(128)

![]() (129)

(129)

Это и есть уравнение тела Бюргерса. Кроме того, что в нем 4 реологических константы, следует отметить, что впервые в реологическом уравнении присутствуют, кроме первых производных напряжений и деформаций и вторые их производные.

Можно, идя по этому пути, и дальше совершенствовать модели, но поскольку нас интересует, в конце концов, решение инженерных задач, с доведением расчетов до числа, не всегда целесообразно еще более уточнять модель, ибо это может привести к резко более трудному или просто неразрешимому варианту.

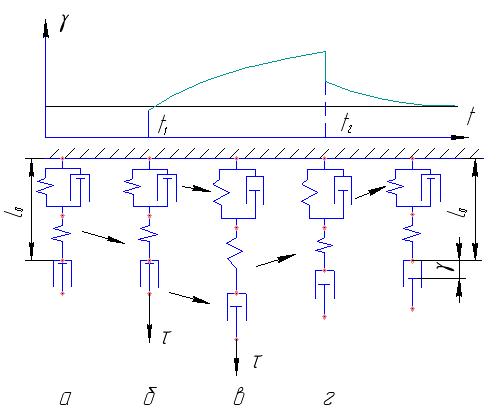

Рис.19. Кривая кинетики деформации тела Бюргерса (стрелки показывают места происходящих изменений деформации)

а – нет нагрузки, б – приложено напряжение, в – ползучесть, г - сняли напряжение.

Для примера анализа вида кривых кинетики деформации с помощью механической модели приведем без комментариев рисунок (рис. 19), аналогичный тому, который мы делали, изучая характер кинетики деформации в случае ОЛТ.

Теперь несколько слов о другом, весьма распространенном в инженерной практике, случае усложнения моделей с целью их совершенствования, т. е. с целью лучшего описания особенностей поведения реальных материалов, моделируемых 'этими моделями.

Речь пойдет об обобщенном теле Максвелла и обобщенном теле Кельвина.

Соединять последовательно два (или несколько) элементов Максвелла или соединять параллельно тела Кельвина нецелесообразно. Это не даст качественно новой картины. А вот соединить параллельно несколько тел Максвелла — это уже полезно (так же как и соединять параллельно тела Кельвина).

Полученное таким путем (рис. 20) обобщенное тело Максвелла не следует экспоненциальному закону релаксации с определенным временем релаксации (например, для первого элемента. релаксация шла бы по экспоненте, определяемой временем релаксации  , а ведет себя как более сложное тело, релаксирующее по совокупности кривых, характеризующихся различными временами релаксации. Эта совокупность характеризует свойства полученной модели и называется она спектром (дискретным или непрерывным) времен релаксации.

, а ведет себя как более сложное тело, релаксирующее по совокупности кривых, характеризующихся различными временами релаксации. Эта совокупность характеризует свойства полученной модели и называется она спектром (дискретным или непрерывным) времен релаксации.

Аналогично строится обобщенное тело Кельвина, в модели которого последовательно соединен ряд элементов Кельвина и свойства которого характеризуются спектром времен запаздывания.

Рис.20. Механическая модель обобщенного тела Максвелла.

До сих пор мы говорили о моделях сложных тел, сочетающих вязко-упругие свойства.

Для завершения разговора о моделях, описывающих с той или иной степенью точности свойства реальных материалов, нам остается обсудить модель тела, обладающего сложным комплексом упруго-вязко-пластичных свойств.

Таковым реальным телом, модель которого мы будем сейчас конструировать, является мучное тесто.

Реологическую модель мучного теста предложили в 30-е годы Шоффилд и Скотт-Блер.

Изучая поведение мучного теста, они установили вначале у образца теста, ведущего себя как упругое тело, наличие остаточных (после снятия растягивающих нагрузок) удлинений. Следующая серия опытов показала, что упругое восстановление образца мучного теста уменьшается с ростом времени действия нагрузок. Тесто стало, таким образом, походить на тело Максвелла, ибо уменьшение упругого восстановления объяснялось, как выяснили исследователи, наличием релаксации напряжений. Последующие опыты показали, что есть такое значение растягивающих напряжений, при котором скорость удлинения становится равной нулю. Тесто стало теперь обладать и свойствами тела Сен-Венана. Вскоре обнаружено было и явление запаздывающей упругости. И так далее.

В конце концов и Скотт- остановились на пятипараметрическом уравнении, представляющем собой реологическую модель мучного теста.

![]()

где А, В, С, D, τ0 — реологические характеристики мучного теста для случая описания его поведения с помощью уравнения Шоффилд-Скотт-Блера.

§ 8. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РЕОМЕТРИИ

Реометрические исследования проводят, когда возникает необходимость определения как реологических (структурно-механических) свойств реальных пищевых материалов, так и характера их взаимодействия с рабочими органами и каналами перерабатывающих машин. Иными словами, реометрию пищевых материалов можно определить как совокупность приборов и методов для измерения реологических свойств пищевых материалов, определения структурных, кинематических и динамических характеристик взаимодействия рабочих органов пищевых машин с пищевыми материалами и определения изменений реологических свойств материалов при реализации тепловых, химических и других немеханических технологических процессов переработки.

Совокупность объектов реологических исследований в пищевой промышленности охватывает широкий диапазон агрегатных состояний материалов, начиная от твердых - хрупких тел (сухие макаронные изделия) и кончая маловязкими жидкостями (яблочный сок без мякоти). Это, а также разнообразие целей реологических исследований, требует применения исключительного разнообразия приборов (по принципам действия и конструктивным особенностям). Некоторое представление о приборах реометрии дает рис. 21.

Широкое применение в пищевой реометрии находят ротационные вискозиметры (позиция № 10, 11, 12, 13, 16, 18, рис. 21), капиллярные вискозиметры (позиция № 23, 24, 25, 26, 27, 28), вискозиметры с падающим шариком (позиция № 19, 20, 21, 22), приборы типа Вейнберга, Толстого, Николаева с тангенциально смещающимися пластинами (позиция № 7), приборы типа Вейлера-Ребиндера (поз. № 9), конические и другие пластометры (поз. № 8, 6), приборы одноосного сжатия-растяжения (поз. № 1), приборы прессования в замкнутых объемах (поз. № 32).

Для подробного знакомства с конструкциями реометров следует обратиться к специальной литературе [1—7]. Заметим при этом, что характеризуя различные конструкции лишь важнейших из ротационных приборов, авторы [1] описали около ста конструкций. Естественно возникает вопрос, а не является ли конструктивное разнообразие реометров продуктом исторического развития реометрии, и не существуют ли универсальные приборы, позволяющие определить всю совокупность реологических свойств испытуемых материалов? На этот вопрос, к сожалению, следуёт ответить отрицательно. Совокупность реологических свойств любого реального материала не является замкнутым множеством и по мере углубления знаний о механическом поведении материала представляет собой расширяющуюся сферу характеристик. Следовательно, применение каждого отдельного прибора обосновывается целью исследования и абсолютно универсальных приборов принципиально не может существовать. Можно лишь сказать, что при постановке многоцелевых исследований перспективными являются различные реометрические стенды, комплексы и лаборатории, автоматизированные в управлении, записи и обработке данных.

Вторым принципиально важным общим вопросом реометрии является вопрос о существовании приборов и методов, позволяющих определить реологические свойства, абсолютно не зависящие от измерительной аппаратуры. На этот вопрос тоже следует ответить отрицательно, если принять за аксиому, что любое воздействие на реальные материалы, а особенно на такие сложные как пищевые, изменяет их реологические свойства, хотя и в различной степени. В то же время, хотя и не существуют приборы, дающие абсолютно безотносительные свойства материалов, тем не менее можно выделить группу условно абсолютных приборов, теория которых достаточно глубоко разработана и позволяет получать приборно-инвариантные реологические параметры материалов в трех смыслах:

1. Приборно-инвариантные реологические константы в смысле дисперсионного критерия, оценивающего неизменность измеряемых параметров материала при вариациях геометрических, кинематических и динамических параметров прибора.

2. Инвариантные константы в смысле сравнительного критерия, оценивающего меру совпадения одноименных реологических констант, измеренных на принципиально различных по конструкциям реометрах.

3. Инвариантные константы в смысле реодинамического критерия, оценивающего применимость измеренных на реометре констант при описании процессов течения в различных перерабатывающих машинах и устройствах.

Сравнительно хорошо удовлетворяющими названным критериям и наиболее распространенными в реометрии пищевых материалов реометрами следует признать ротационные и капиллярные вискозиметры (например, РВ-8, реотест, Ml, АКВ-5, вискозиметр МТИПП и т. д.).

Очевидно, что при планировании и организации реометрических исследований большое значение имеет классификация приборов и методов исследований. Рассмотрим некоторые системы классификаций. [8] делит реометры на три типа:

1. Приборы, на которых реализуется однородная деформация. Например, машины для испытания твердых тел на растяжение и сжатие.

2. Приборы ламинарного полуоднородного сдвига, обработка данных на которых вследствие неоднородного поля де - формаций требует интегрирования или дифференцирования эмпирических результатов. Это, например, ротационные и. капиллярные вискозиметры.

3. Приборы на которых реализуется ламинарное течение более сложного вида. Например, вискозиметры с падающим шариком.

[91 предлагает сгруппировать приборы и методы в две группы:

1. Интегральные методы и приборы, дающие показатели суммарного эффекта течения. Например, вискозиметры.

2. Дифференциальные методы и приборы, позволяющие определять деформации во времени в каждой точке среды. Например, методы с применением рентгеноскопии и наблюдений на поверхности деформируемой среды.

В книге и др. [3] приборы разбиты на 4 группы по предназначению:

1. Промышленные приборы для непрерывных измерений в потоке и автоматизации контроля и управления.

2. Лабораторные приборы для массового технологического контроля.

3. Приборы для углубленных измерений в промышленных лабораториях.

4. Исследовательские приборы для научных целей.

Основательный обзор способов классификации объективных методов измерения структуры и консистенции пищевых продуктов даны в работе [10].

Можно предложить еще систему классификации приборов в реологических исследованиях по функциональному принципу, которая представлена графически на рис. 22 и представляется полезным дополнением к уже существующим системам.

§ 9. КАПИЛЛЯРНАЯ ВИСКОЗИМЕТРИЯ

Вискозиметры, в том числе и капиллярные, служат для определения вязкостных свойств материалов. Идея капиллярных вискозиметров заключается в том, что измеряя расход, перепад давлений, длину и диаметр капилляра, по которому течет материал, можно рассчитать меру сопротивления материала сдвиговому течению. Особенно проста эта задача для ньютоновских жидкостей, ламинарное течение, которых в капилляре описывается известным уравнением Пуазейля. Последнее можно представить в виде:

(130)

(130)

где μ - коэффициент динамической вязкости,

R - радиус капилляра,

ΔР - перепад давления на длине капилляра,

L - длина капилляра,

Q - объемный расход материала через капилляр.

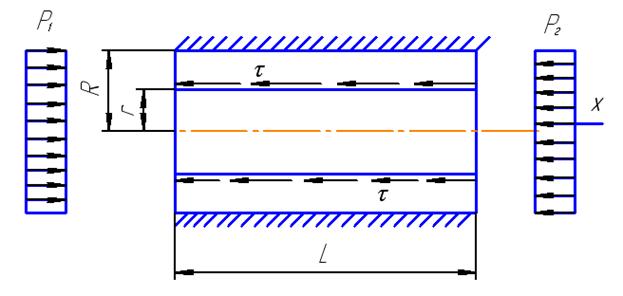

Схема течения в капилляре вискозиметра представлена на рис. 23.

Рис. 23. Схема течения в капилляре вискозиметра

Выделив в жидкости цилиндрическое тело радиусом r, легко записать условие равновесия:

![]() (131)

(131)

где τ - касательные напряжения на поверхности цилиндра

радиусом r.

Из уравнения (131), учитывая обозначение ![]() , получим

, получим

(132)

(132)

![]() (133)

(133)

где τmax и τc — максимальные касательные напряжения на стенке капилляра.

Очевидно, касательные напряжения по радиусу распределяются по линейному закону и равны нулю при r = 0. Заметим, что формулы (132) и (133) справедливы также для неньютоновских жидкостей, поскольку уравнение (131) не налагает на это ограничений.

Вспомнив вид реологического закона Ньютона, и записав его для точки на стенке капилляра:

(134)

(134)

где γc и τс — скорость и напряжение сдвига на стенке капилляра, получим из совместного решения уравнений (130), (133) и (134) формулу вида:

(135)

(135)

Кстати, величины τс и ус в литературе иногда называются консистентными переменными Рейнера Р и V, которые определяются выражениями вида:

;

; ![]() (136)

(136)

Если для ньютоновских жидкостей скорость сдвига на стенке капилляра определяется формулой (135), полученной с использованием выражения (130), то для неньютоновских жидкостей формула (135) несправедлива из-за нарушения закона Пуазейля (130) при течении этих жидкостей в капилляре. Для определения скорости сдвига неньютоновскнх жидкостей на стенке капилляра рассмотрим вначале общую задачу вычисления расхода.

Пусть реологический закон неньютоновской жидкости записан в общем виде

(137)

(137)

где v — скорость течения жидкости вдоль капилляра. Из формул (132) и (133) получим

(138)

(138)

и задача выяснения распределения скоростей течения сводится к интегрированию:

![]()

![]()

(139)

(139)

Интегрируя функцию υ(r) по площади поперечного сечения капилляра, используя интегрирование по частям и произведя замену переменных r на τ получим

(140)

(140)

Знак минус перед интегралом в выражении (140) можно опустить, поскольку его появление объясняется тем, что расход Q является положительной величиной, а величина Δр, которая появляется в формуле расхода (140) после интегрирования и соответствующих подстановок меньше нуля из-за неравенства p2<p1. Естественно, при этом в формулу расхода подставляется абсолютное значение /Δр/.

Выражение (140) позволяет записать уравнение

(141)

(141)

Дифференцируя (141) по τс получим

![]()

![]() (142)

(142)

или

(143)

(143)

Выражение (143) называется формулой Рабиновича-Муни и лежит в основе обработки данных капиллярной вискозиметрии неньютоновских жидкостей. Возможны некоторые модификации формулы (143):

![]() (144)

(144)

(145)

(145)

Теперь очевидно, как следует обрабатывать данные вискозиметрирования неньютоновских жидкостей. Следуя, например, формуле (144), после получения технической кривой течения в координатах Q и Δр, выбирают определенное значение Δpi затем рассчитывают величину τc1 по формуле (133) и, произведя, допустим, графическое дифференцирование функции Q(Δp) в точке Δр1, получают величину ![]() и определяют γc1 по формуле (144). Множество γc1 и τc1, где индексы стенки теперь можно опустить, определяет кривую течения τ = f(γ), для которой остается подобрать пригодную интерполяционную формулу из числа распространенных реологических законов течения. Конечно, все эти операции не обязательно производить таким наглядным образом по точкам технической кривой Q(Δp). Последнюю можно сразу обработать с получением эмпирической формулы и все последующие операции выполнить аналитически.

и определяют γc1 по формуле (144). Множество γc1 и τc1, где индексы стенки теперь можно опустить, определяет кривую течения τ = f(γ), для которой остается подобрать пригодную интерполяционную формулу из числа распространенных реологических законов течения. Конечно, все эти операции не обязательно производить таким наглядным образом по точкам технической кривой Q(Δp). Последнюю можно сразу обработать с получением эмпирической формулы и все последующие операции выполнить аналитически.

Покажем, что игнорирование формулы (144) может привести к существенным ошибкам. Действительно, пусть стоит задача определения эффективной вязкости т)3ф, например, степенной жидкости (Оствальда-де-Вале) по формуле вида

(146)

(146)

Для степенной жидкости с реологическим законом вида

(147)

(147)

где К —коэффициент консистенции,

п — индекс течения.

По формуле (140) можно получить аналог формулы Пуа-зейля:

(148)

(148)

Из формулы (144) и (148) получим

(149)

(149)

Тогда правильное значение эффективной вязкости определяет формула

(150)

(150)

Ошибочное значение ηэф получим, если полагать, что скорость сдвига на стенке капилляра для степенной жидкости можно рассчитать по формуле (135). Тогда из формул (135) и (146)

(151)

(151)

и величину ошибки δ при, например, n = 0,5 легко рассчитать

![]()

(152)

(152)

Необходимо сделать еще несколько практически важных замечаний.

1. При вискозиметрировании следует обеспечивать ламинарный режим течения.

2. Из данных следует исключать концевые эффекты, на пример, методом двух капилляров. Иначе говоря, строятся две технические кривые течения для двух капилляров разной длины L1 и L2 с одинаковой геометрией входа и выхода, а все изложенные выше расчеты производят по технической кривой Q(Δp), построенной по аргументу Δр как перепаду давлений на разности длин L = L2 – L1.

3. Необходимо проверить отсутствие эффекта пристенного проскальзывания, например, по совпадению кривых течения в консистентных переменных для капилляров различного диаметра.

4. При измерениях расхода Q весовым способом нужно помнить, что многие пищевые материалы имеют свойство уплотняться под давлением. Этот вопрос требует специальных исследований материала в условиях всестороннего сжатия.

Рассмотрим обработку данных вискозиметрирования в случае проскальзывания материала по стенке капилляра. Полагая, что эффективная скорость проскальзывания и зависит от касательных напряжений τс на стенке капилляра, перепишем формулу (139) в новом виде:

(153)

(153)

Тогда формула (140) приобретет вид:

(154)

(154)

или

(155)

(155)

введем обозначения:

(156)

(156)

(157)

(157)

где ![]() эффективный коэффициент скольжения по Олдройду

эффективный коэффициент скольжения по Олдройду

Тогда выражение (155) примет вид

(158)

(158)

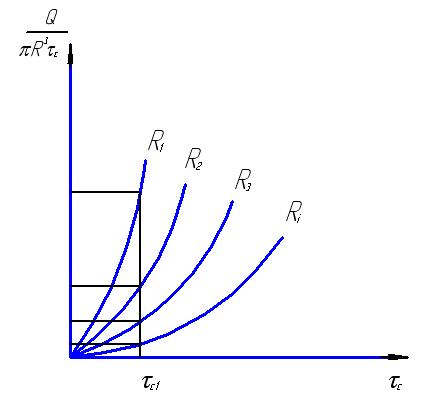

Эффективный коэффициент скольжения можно определить из серии опытов с трубами различного диаметра. Действительно, построив опытные данные в координатах Q/πR3τc и τс, получим серию кривых течения. Заметим, что эти кривые совпадают в случае отсутствия проскальзывания, что следует из условия u(τс) = 0, уравнений (158), (145) и (137). Иначе говоря, кривые течения в консистентных переменных для различных капилляров при отсутствии проскальзывания совпадают. Действительно, переписав формулу (137) в виде:

(159)

(159)

и подставив в выражение (159) величину ус из формулы (145), получим

(160)

(160)

Поскольку формулы (159) и (160) отражают независящие от геометрии прибора реологические свойства материала, а в формулу (160) входят только консистентные переменные, то связи между конситентными переменными инвариантны по отношению к геометрии прибора. Кстати, инвариантность кривых течения в консистентных переменных можно использовать для расчета трубопроводов различной длины и радиуса, если испытаниями получена кривая течения в консистентных переменных для одной трубы фиксированной длины и радиуса.

Проскальзывание отмеченную инвариантность нарушает — формула (145) выведена при условии отсутствия проскальзывания.

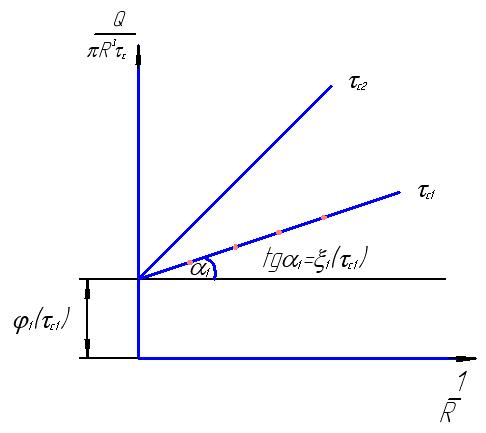

По графикам  (рис. 24) строим графики в координатах

(рис. 24) строим графики в координатах

(рис. 25) при выбранных значениях τc. Эти графики будут прямыми, которые имеют тангенсы углов наклона, равные эффективным коэффициентам скольжения, а ординаты при ![]() равные функции

равные функции ![]() .

.

Это позволяет построить искомую функцию ![]() , а также функцию

, а также функцию ![]() . Последняя дает возможность определить скорость сдвига

. Последняя дает возможность определить скорость сдвига ![]() . Действительно, дифференцируя выражение (157) по

. Действительно, дифференцируя выражение (157) по ![]() , получим:

, получим:

(161)

(161)

Рис.24. Кривые течения, полученные в вискозиметре с капиллярами разного диаметра

Следовательно, проскальзывание по стенке не делает невозможным получение реологического закона течения материала, хотя сильно усложняет обработку данных вискозиметрии. Определенные опасности заключаются в нарушении ламинарности потока, поскольку турбулизация дает характерную для проскальзывания картину расслоения кривых течения (рис. 24) и может привести к ложному истолкованию результатов опытов.

Рис. 25. Графики для определения коэффициента скольжения

§ 10. РОТАЦИОННАЯ ВИСКОЗИМЕТРИЯ

Ротационные вискозиметры в пищевой реометрии распространены, пожалуй, даже больше, чем капиллярные. Идея ротационных вискозиметров заключается в том, что меру сопротивления сдвиговому течению можно определить, измеряя вращающий момент и угловую скорость при относительном вращении коаксиальных цилиндров или конусов (реже тел других форм), в зазоре между которыми находится вязкая жидкость.

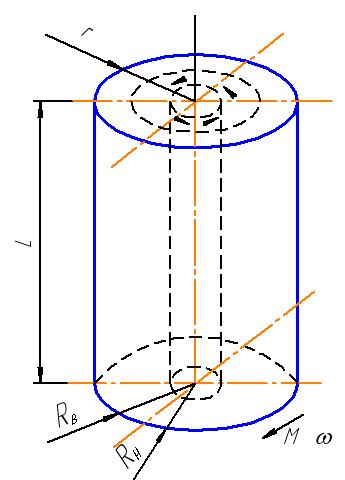

Схема течения в ротационном вискозиметре с коаксиальными цилиндрами изображена на рис. 26, где для определенности пусть внутренний цилиндр неподвижен, а наружный вращается с угловой скоростью ω.

В случае вискозиметрирования ньютоновских жидкостей коэффициент динамической вязкости можно определить по формуле Маргулеса, которая для ротационных вискозиметров выполняет ту же роль, что формула Пуазейля для капиллярных вискозиметров:

(162)

(162)

где М — крутящий момент, приложенный к внешнему цилиндру,

Rh, Rb — радиусы наружного и внутреннего цилиндров соответственно,

L — высота слоя жидкости между цилиндрами,

ω — угловая скорость наружного цилиндра.

Рис.26. Схема течения в ротационном вискозиметре с коаксиальными цилиндрами.

Для цилиндрического слоя радиуса r можно составить уравнение равновесия в виде суммы моментов относительно оси цилиндров:

![]() (163)

(163)

или

(164)

(164)

где тг — касательные напряжения в слое жидкости на радиусе r.

Решая совместно уравнения (162), (164) с учетом ньютоновского закона течения ![]()

![]() получим:

получим:

(165)

(165)

где ![]() — скорость сдвига в слое жидкости на радиусе r.

— скорость сдвига в слое жидкости на радиусе r.

Формулы (164) и (165) позволяют записать:

(166)

(166)

где ![]() - скорость сдвига в жидкости соответственно на стенках внутреннего и наружного цилиндров,

- скорость сдвига в жидкости соответственно на стенках внутреннего и наружного цилиндров,

![]() - касательные напряжения на стенках внутреннего и наружного цилиндров,

- касательные напряжения на стенках внутреннего и наружного цилиндров,

α - геометрический симплекс.

Заметим, что выражение (166) в части касательных напряжений справедливо также для неньютоновских жидкостей, .а в части скоростей сдвига — только для ньютоновских жидкостей.

Попытаемся решить задачу определения скоростей сдвига в общем случае, как это было сделано для капиллярного вискозиметра.

По связи между угловыми и линейными скоростями запишем:

![]() (167)

(167)

и по определению скорости сдвига

![]() (168)

(168)

где νr, ωr - линейная и угловая скорости слоя радиусом r. Располагая законом течения (пока неизвестным) вида

(169)

(169)

из выражения (168) получим

![]() (170)

(170)

Произведем замену переменной г правой части выражения (170), пользуясь аналогичным равенством (166) формуле вида:

![]() (171)

(171)

И очевидным тогда

(172)

(172)

Замена переменных и интегрирование дает выражение вида:

(173)

(173)

или

(174)

(174)

По аналогии с теорией капиллярных вискозиметров дифференцируем (174) по верхнему пределу интеграла:

(175)

(175)

Вид функционального уравнения (175) не позволяет дальше развить прямую аналогию с теорией капиллярных вискозиметров, поскольку уравнение (175) не разрешается так. просто относительно функции ![]() , как это имело место при получении уравнения Рабиновича.

, как это имело место при получении уравнения Рабиновича.

Решение возникшей задачи было дано [1] в 1953 году и может быть представлено в виде:

(176)

(176)

Очевидно, что нахождение скоростей сдвига ![]() на стенке внутреннего цилиндра при определенном значении напряжений сдвига τB также гораздо более сложная задача, чем аналогичная задача для капиллярных вискозиметров. Это приводит в практике к стремлению использовать вместо формулы (176) различные приближенные, более простые формулы. При использовании этих формул следует всегда оценить их точность в данном конкретном случае по отношению к формуле (176), иначе возможны грубые ошибки.

на стенке внутреннего цилиндра при определенном значении напряжений сдвига τB также гораздо более сложная задача, чем аналогичная задача для капиллярных вискозиметров. Это приводит в практике к стремлению использовать вместо формулы (176) различные приближенные, более простые формулы. При использовании этих формул следует всегда оценить их точность в данном конкретном случае по отношению к формуле (176), иначе возможны грубые ошибки.

Рассмотрим задачу оценки погрешности по эффективной вязкости при вискозиметрировании степенной жидкости и подсчетах скоростей сдвига по точной формуле (176) и приближенной (165), как это было сделано в случае капиллярного вискозиметра. Эффективная вязкость по приближенной формуле будет иметь вид:

(177)

(177)

а по точной:

(178)

(178)

Опуская выкладки, получим:

(179)

(179)

Пусть n = α-1 = 0,5 тогда δ = 60%

Задача вычислений по формуле (176) достаточно просто решается графически, поэтому ее следует гораздо шире использовать в обработке данных ротационной вискозиметрии, чем распространенные приближенные формулы.

Наиболее часто используют приближенные формулы двух видов:

1. Непосредственно вытекающую из формулы Маргулеса:

(180)

(180)

2. Получаемую из соображений малости зазора, при котором

![]() (181)

(181)

Анализ некоторых других формул и развернутое изложение теории ротационных вискозиметров можно найти в фундаментальной книге , и Леонова А. И. «Ротационные приборы».

Заметим в заключении, что при ротационном вискозиметрировании необходимо, также как при капиллярном, сохранять ламинарный режим течения, исключать концевые эффекты методом двух пар разной длины цилиндров (либо же пренебрегать этими эффектами при условии L››RH), проверять отсутствие эффекта пристенного проскальзывания (например, сравнением данных, полученных с помощью гладких и рифленых цилиндров, или цилиндров различных радиусов и зазоров). В отличие от капиллярных вискозиметров, здесь проблемы уплотнения массы из-за давления не возникает, однако могут возникнуть проблемы, связанные с механическим разогревом массы в зазоре. Особенно внимательно нужно относиться к выбору величины зазора при вискозиметрировании пищевых дисперсных систем с большими твердыми включениями, чтобы не превратить вискозиметр в процессе измерения в мельницу.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 |