С большинством первичных документов работает несколько подразделений предприятия. Например, требования на запасные части "двигаются по маршруту": автоколонна —> ЦУП —> склад -> бухгалтерия, при этом каждое подразделение вносит в них свою информацию, которая не повторяет уже имеющуюся.

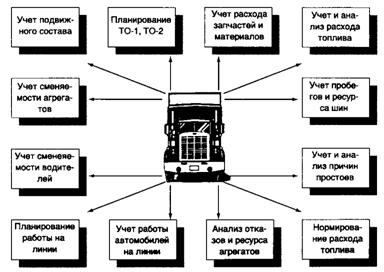

Рис. 5.2. Перечень типовых задач, решаемых технической службой АТП

Содержание вторичных документов частично или полностью дублирует информацию первичных. Например, при выдаче запасных частей в картотеку складского учета переносятся сведения из требования, при получении запасных частей — из накладной. При обработке путевых листов формируется множество сводок, справок и отчетов, при этом выполняется сортировка и разноска содержащихся в них сведений (по маркам, автомобилям, автоколоннам, водителям и т. д.). Анализ документооборота показал, что содержание 77% вторичных документов состоит только из дублированной информации, а в 23% выходных форм частично повторяются сведения первичных документов, что является одной из предпосылок автоматизации систем управления. Каждая служба предприятия стремится сформировать свой перечень необходимых ей документов, что неизбежно приводит к дублированию информации, к дополнительным затратам времени на ее перенос из одних документов в другие и сопровождается частичным искажением данных (появлением ошибок).

При реализации на АТП информационных систем необходимо в первую очередь совершенствовать и упрощать документооборот. Требуется сохранить минимальный набор нормативно-справочных и первичных документов, подлежащих вводу в ЭВМ; процессы хранения, поиска, передачи и формирования вторичных документов необходимо полностью автоматизировать, что избавит персонал от рутинной работы.

При реализации на АТП информационных систем рекомендуется следующее:

§ реализация обмена информацией между подразделениями АТП через локальную компьютерную сеть;

§ ревизия всей структуры и схемы документооборота предприятия, т. е. сокращение до минимума первичной документации;

§ отделение нормативно-справочной информации от текущих данных и ее хранение на магнитных носителях;

§ использование единой нормативно-справочной информации всеми подразделениями предприятия;

§ однократный ввод первичной информации в ЭВМ с использованием всех возможностей контроля ошибок ввода;

§ перераспределение задач между подразделениями АТП с целью сокращения обменных информационных потоков;

§ работа всех информационных подсистем в режиме реального времени;

§ соблюдение определенных этапов разработки и реализации системы.

5.2. Структура информационных систем управления производством

На АТП преимущественно используется децентрализованная технология обработки данных, при которой персонал предприятия сам обрабатывает все первичные документы и формирует необходимые выходные формы без каких-либо посредников.

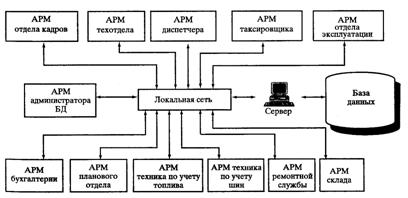

Общая структурная схема информационной системы АТП (рис. 5.3) включает комплекс взаимосвязанных автоматизированных рабочих мест. Функции отдельных АРМ будут разными для различных типов АТП (пассажирские, грузовые, таксомоторные и пр.). Однако, вне зависимости от этого, все рабочие места должны работать в рамках единой (локальной) сети и использовать общую базу данных.

Внедрение информационных систем на АТП необходимо выполнять в определенной последовательности. Все рабочие места связаны на информационном уровне и "подпитывают" друг друга определенными данными. На первой стадии запускаются рабочие места, обеспечивающие систему нормативно-справочной информацией, на второй - текущей первичной информацией, и на третьей - формирующие выходные формы.

Рис.5.3 Структура информационной системы АТП

При реализации комплексной системы предприятия в первую очередь необходимо реализовать АРМ "Техотдел" и "Кадры", поскольку без сведений о подвижном составе и персонале другие подсистемы эффективно работать не будут.

На втором этапе необходимо реализовать подсистемы работы диспетчера, обработки путевой документации и учета расхода топлива. В результате комплексной обработки путевых листов будут формироваться сведения о расходах топлива, отработке водителей и о пробегах автомобилей.

На третьем этапе возможна реализация рабочих мест бухгалтерии (начисление заработной платы) и планового отдела (формирование форм анализа работы предприятия).

На четвертом этапе, после того как в системе налажен учет пробегов, можно реализовать АРМ техника по учету долговечности шин, АРМ ремонтной зоны (планирование ТО-1 и ТО-2, диспетчерское управление постановкой на ТО и в ремонт, учет работ исполнителей при ТО и ремонте автомобилей), АРМ склада.

Задачи, решаемые персоналом АТП, можно условно разделить на две группы:

учетно-статистические и управленческие. Внедрение информационных систем на АТП необходимо начинать с решения учетно-статистических задач (учет работы персонала, расхода топлива, запасных частей, ремонтов и пр.). После того, как будут отлажены процессы сбора, хранения информации и формирования форм отчетности, можно переходить к реализации задач второго уровня - управления работоспособностью парка, затратами на топливо, шины, запасные части и т. п.

Анализ применения ЭВМ на АТП показал, что при переходе к машинной обработке данных объемы обрабатываемой информации сокращаются по первичным документам в 2 раза, вторичным - в 10-15 раз. В целом при использовании ПЭВМ затраты на обработку информации могут быть снижены на 60%. При этом после внедрения информационной системы трудоемкости работ распределятся следующим образом: ввод данных в ПЭВМ - 95-96%, обработка информации и получение выходных форм - 4-5%.

Таким образом, при внедрении ПЭВМ наиболее слабым звеном в технологической цепочке обработки данных остается ручной ввод информации в базу данных. Эту процедуру можно автоматизировать на основе средств автоматической идентификации объектов.

5.3. Безбумажные технологии и средства идентификации

Итак, 95-96% времени персонала тратится на ввод первичной информации в ПЭВМ. Кроме того, могут быть случаи сознательного искажения данных, особенно на пассажирском транспорте (приписки выполненных рейсов, изменение показателей регулярности движения, снижение плановой выручки и т. п.). Чтобы снизить трудозатраты на ввод первичных данных и обеспечить достоверность информации, используются средства идентификации объектов (магнитная, штриховая, радиочастотная) и системы контроля работы транспорта.

Сущность идентификации заключается в том, что объектам (автомобилям, персоналу, видам работ, запасным частям и т. д.) присваиваются уникальные коды. Коды наносятся непосредственно на объекты, например, в виде штриховых этикеток, радиочастотных меток и др., а в базе данных компьютерной системы уникальным кодам присваивается определенная информация, характеризующая эти объекты (например, наименование запасной части, ее стоимость, наличие на складе и пр.). С помощью сканеров (устройств считывания кодов) можно фиксировать действия над объектами (приход, отпуск) или изменение их состояния (отправка в ремонт, на ТО), фиксировать дату и время выполнения различных действий, сохранять эту информацию в автономных накопителях и передавать в компьютерные системы в автоматическом режиме. Эффективность применения средств автоматической идентификации обусловлена практически мгновенным вводом информации в компьютер, при этом исключается возможность случайного или сознательного искажения данных.

Технологии применения магнитного и штрихового кодирования практически идентичны. В обоих случаях используются карточки с нанесенной на них закодированной информацией, которая может быть автоматически считана специальными устройствами. Штриховой код может быть определен как своеобразный алфавит, с помощью которого можно кодировать и впоследствии расшифровывать информацию автоматическим путем. Полоски штрихового кода символизируют две цифры: широкая линия соответствует цифре 1, узкая - цифре 0. Каждый код включает в себя следующие три элемента: набор линий старта (начало кода), закодированные данные, набор линий конца кода. Существует порядка 20 видов штриховых кодов. Самый простой носит название - "2 из 5". Этот код позволяет кодировать только цифры (от 0 до 9), каждая цифра кодируется пятью штрихами, два из которых широкие, а три - узкие. Пробелы в этом коде никакой информации не несут и их ширина равна ширине узкого штриха.

Например, ремонтный листок номер 125, закодированный с помощью этого кода, будет иметь последовательность цифр - . Некоторые коды имеют более сложную структуру и позволяют кодировать цифровую и символьную информацию.

Средства штриховой идентификации в основном применяются для решения задач учета движения (приход, уход) различных объектов (товары, услуги, материальные ценности). Кодированию подлежат как сами учитываемые объекты, так и их получатели или поставщики (это могут быть автомобили, запасные части, агрегаты, детали, смазочные материалы, документы, виды работ и пр.). В качестве поставщиков и получателей могут выступать персонал (кладовщики, водители, ремонтные рабочие) и подразделения (склады, производственные зоны, участки). Штриховое кодирование может применяться в следующих решаемых на АТП задачах учета:

§ движение запасных частей и материалов на складах;

§ работа подвижного состава на линии;

§ внутригаражное перемещение автомобилей;

§ расход топлива;

§ работа исполнителей ремонтных зон.

С помощью штриховой идентификации объектов можно вводить в ПЭВМ до 88-90% первичных данных, т. е. значительно снизить долю рутинных работ. В целом по предприятию трудозатраты на ввод данных в ЭВМ могут быть снижены на 78-80%.

Наиболее типичная задача, где применяется штриховая идентификация, - учет движения материальных ценностей. В этом случае каждому виду материалов в базе данных присваивается уникальный код. Этот код печатается (в виде штриховой этикетки) и наклеивается на деталь (на стеллаж или на упаковку). Для идентификации запасных частей можно использовать или номер детали по каталогу, или номенклатурный (складской) номер. Обычно номер детали по каталогу состоит из 11-18 знаков, номенклатурный номер - из 5-6 знаков. Если система используется только в рамках предприятия, то эффективнее использовать более короткий код (номенклатурный номер). Если использовать штриховое кодирование в рамках всей отрасли (АТП, автозаводы, СТОА, магазины запасных частей и т. д.), то штриховая идентификация должна быть единой для всех, и в этом случае в качестве кода необходимо использовать номера деталей по каталогу.

При оформлении прихода материалов на АТП при помощи сканеров в ЭВМ вводятся коды поступающих материальных ценностей и их количество. Система учета движения запасных частей принимает эту информацию, разносит ее по соответствующим электронным картотекам и (в случае необходимости) формирует приходные документы. Если на поступивших деталях (или стеллажах склада) отсутствуют штриховые коды, то они формируются при помощи специальных программ, печатаются и наклеиваются на соответствующие детали или коробки.

При выдаче запасных частей кладовщик считывает штриховой код получателя, затем штриховые коды выдаваемых деталей и указывает их количество. Эта информация через сканер попадает в систему учета запасных частей, выполняется корректирование соответствующих картотек и (при необходимости) формируются расходные документы. В системе учета движения запасных частей имеется блок прикладных программ, позволяющих выполнять анализ расхода запасных частей с формированием соответствующих форм отчетности.

В последние годы значительно возрос интерес к автоматизации управления эксплуатацией различных элементов автомобилей на основе оперативной информации об их техническом состоянии. Рассмотрим эту проблему на примере управления ресурсом шин с использованием штрихового и радиоволнового кодирования. Шины идентифицируются либо с помощью этикеток со штриховым кодом, либо с помощью ретрансляторов на микросхемах. Штриховые этикетки приклеиваются к боковой поверхности шины резиновым клеем, а штриховые коды наносятся специальными чернилами, устойчивыми к растяжению и трению. Считывание штрихового кода выполняется с помощью сканера. Радиоволновая микросхема прикрепляется к внутренней боковой поверхности шины, при этом место ее расположения отмечается на внешней стороне специальной меткой. Микросхема не имеет элементов питания, она возбуждается радиоволнами специального сканера, подносимого к ней на расстояние 15-20 см. При возбуждении микросхема передает сканеру специальный сигнал в виде десятизначного идентификационного числа (номер шины), которое запоминается и хранится в сканере.

При использовании автоматизированной системы механик считывает с помощью сканера номер автомобиля, номер шины, для каждой из которых измеряется и вводится в запоминающее устройство сканера глубина протектора. Эта информация хранится в переносном накопителе сканера в течение дня, а затем переносится в стационарный компьютер, где периодически обрабатывается с помощью специальных программ. Компьютер анализирует износы по типам шин, по рисункам протекторов, по автомобилям, маршрутам работы и т. д. Это позволяет оперативно реагировать на отклонения в темпах изнашивания, прогнозировать затраты, связанные с износом шин, оценивать качество работ фирм, занимающихся производством шин и восстановлением протекторов и т. д.

Эффективность информационной системы зависит от ее структуры (количество и состав АРМ, перечень решаемых задач, используемые технические средства и т. д.), а применение информационных систем увеличивает эффективность работы не только персонала, но главным образом самого производства.

При использовании ЭВМ происходит сокращение объемов информации, обрабатываемой персоналом вручную (до 60%), скорость и оперативность обработки данных увеличивается в сотни, даже в тысячи раз, при резком сокращении числа ошибок. Однако основная доля эффективности (55-60%) приходится на задачи управления основным производством в результате повышения обоснованности и оперативности принятия решений, индивидуализации контроля исполнения, снижения простоев в ремонте, расхода запчастей, экономии топлива, шин и т. п.

5.4. Развитие новых информационных технологий

На автомобильном транспорте, включая подсистему технической эксплуатации, происходят существенные количественные и качественные изменения информационного обеспечения производственных процессов, которые через 5-10 лет приведут к следующему.

1.. Завершится компьютеризация на уровне решения традиционных учетно-аналитических, плановых и управленческих задач, автоматизации документооборота, ведения бухгалтерского учета и пр.

2. Новые информационные технологии распространятся не только на крупные, но и на малые транспортные, ремонтные и сервисные предприятия. Подобные предприятия не могут позволить больших накладных расходов, а их выживаемость определяется оперативностью реакции на изменяющиеся условия работы. В таких условиях в небольших компаниях будут рационально эксплуатировать "легкие", быстро модифицируемые программные комплексы, созданные на основе общедоступных офисных приложений (Ехсе1, Access).

3. Важнейшей тенденцией станет переход от применения компьютеров для решения важных, но часто изолированных задач к созданию комплексных информационных систем предприятия. Это позволит

§ сократить затраты на программное обеспечение и эксплуатацию информационного комплекса на 25-35%;

§ унифицировать и в 3-4 раза сократить количество вторичных документов;

§ полностью исключить дублирование информации в первичных документах;

§ обеспечить контроль исполнения принятых решений и получение оперативных данных об отклонениях системы от принятых показателей эффективности ее функционирования.

4. Расширится традиционный круг задач, решаемых с использованием информационных технологий. Применительно к ИТС речь пойдет о разработке и применении на практике системы целевых нормативов, используемых при управлении эффективностью работы подразделений ИТС:

§ индивидуализация нормативов до уровня конкретных объектов и исполнителей;

§ создание надежной информационной базы, позволяющей реально управлять производственными процессами на уровне предприятия, цеха, участка, поста.

5. Произойдет совершенствование и изменение методов и механизмов принятия управленческих решений. Наличие оперативно действующих информационных систем позволит реально использовать экономико-математические методы на уровне предприятий, в том числе при:

§ использовании современных методов управления производством и принятия решений;

§ разработке и корректировании нормативов технической эксплуатации;

§ оценке и управлении возрастной структурой парка;

§ определении рационального момента замены автомобилей, целесообразности использования лизинга;

§ подборе автомобилей с учетом особенностей условий эксплуатации;

§ распределении ограниченных ресурсов по различным подсистемам ИТС и др.

Появится реальная возможность применения экспертных систем (ЭС) при принятии управленческих решений.

Экспертная система - это программный комплекс, включающий базу знаний (набор взаимосвязанных правил, формализующий опыт специалистов в некоторой области) и механизм вывода, позволяющий на основе правил и представляемых пользователем факторов распознать ситуацию и дать рекомендации для выбора дальнейших действий.

В отличие от традиционного программного обеспечения, выдающего пользователям информацию о состоянии объекта, ЭС обеспечивают выработку оптимального решения по управлению объектом на основе данных о его состоянии (например, ставят диагноз и формируют набор технических воздействий на основе данных о состоянии элементов двигателя). Экспертная система включает в себя два элемента: базу данных - набор факторов, характеризующих текущее состояние объекта управления, и базу знаний - набор правил, определяющих алгоритмы поиска оптимального решения. С использованием экспертных систем будут решать задачи: диагностирования и поиска неисправностей в сложных системах двигателей, расстановки автомобилей на посты текущего ремонта, формирования оптимальной последовательности выполнения технологических операций технического обслуживания, оперативного управления затратами и др. Работа экспертной системы базируется на двух главных классификаторах:

• причин ухудшения показателей работы подвижного состава (неудовлетворительное техническое состояние автомобилей, низкое качество ТО, недостаточная квалификация водителей, тяжелые условия эксплуатации, некачественные эксплуатационные материалы и т. д.);

• мероприятий (технических, организационных, административных), направленных на устранение названных причин.

Эти сведения формируются квалифицированным экспертом и заносятся в базу знаний экспертной системы. Кроме того, обязательно должны присутствовать три подсистемы:

• учета фактических показателей работы подвижного состава (учет расхода топлива, запасных частей, шин, выполненных ТО, ремонтов, пробега и пр.);

• расчета нормативных показателей работы подвижного состава;

• анализа работы автомобилей, водителей и подразделений АТП.

В результате работы этих элементов экспертной системы персонал АТП получает следующую информацию:

• перечень объектов, имеющих отклонения от нормативных показателей работы (автомобили с повышенным расходом топлива, подразделения с высокими показателями по простоям и т. д.);

• перечень виновников сверхнормативных расходов (водители, подразделения, бригады, автомобили и т. п.);

• перечень мероприятий, направленных на устранение причин отклонения показателей работы персонала и автомобилей от нормативов.

С использованием данного подхода можно управлять, например, расходом топлива, ресурсом шин, простоями на ТО и в ремонте и т. п.

6. Начнется переход к сетевым компьютерным технологиям, территориально-распределенным сетям, обеспечивающим предприятиям и их филиалам оперативный обмен информацией, доступ к центральной базе данных, к ресурсам отраслевой, национальной и глобальной сетей. Все эти возможности предоставляют Intranet - и Internet-технологии.

7. Начнется переход предприятий на принципиально новые программно-технические комплексы. Это связано с появлением более мощных вычислительных машин, быстрым распространением прогрессивных Windows-технологий, полупромышленных и промышленных СУБД. Применение таких комплексов обеспечивает существенное повышение надежности и производительности информационных систем при значительном снижении трудозатрат на их разработку и эксплуатацию.

8. Произойдет переход при создании информационных систем от "самодеятельности" к услугам специализированных предприятий и консалтинговых фирм, осуществляющих проектирование, монтаж, наладку сетей, сопровождение системного и прикладного программного обеспечения. Это объясняется тем, что создание комплексных информационных систем требует значительных затрат времени и интеллектуального труда. Опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что достаточно полная компьютеризация предприятий может занимать от 5 до 10 лет.

9. Распространится использование бортовых компьютеров автомобилей для сбора информации о состоянии наиболее важных систем и агрегатов, с последующей передачей этих данных в информационную систему предприятия для формирования рекомендаций по тактике обслуживания и ремонта автомобилей.

Хорошим примером использования микропроцессоров является электрическая система новейшего автомобиля Volvo S 80. Всего в систему установлено 18 мини - компьютеров. Главным звеном системы является центральный электронный модуль, в нем собирается информация, а затем отдаются необходимые команды. Найти вышедший из строя узел в таком автомобиле очень сложно, поэтому для автомобилей Volvo создана единая электронная система диагностики VADIS, действующая во всем мире. Когда автомобиль с неисправностью приезжает на сервисную станцию, его центральный компьютер подключают к единой глобальной компьютерной сети Volvo. В нее входят несколько мощных серверов в разных точках планеты (центральный находится в Гетеборге), на которых хранятся сведения об устройстве узлов, возможных поломках и путях их устранения. Информация с датчиков в автомобиле поступает на сервер. Там она обрабатывается, анализируется и, затем, на станцию отправляются рекомендации по ремонту. На всю процедуру уходит всего несколько минут. Причем система хранит сведения о каждом конкретном автомобиле и учитывает предыдущие поломки этого автомобиля.

10. Адекватно применяемым информационным системам повысится квалификация персонала. Технический персонал должен иметь навыки работы с готовыми системами. Инженерный персонал должен уметь грамотно формулировать и ставить задачи программистам, выполнять анализ данных с помощью компьютерной техники и программ общего назначения (MS Office), вносить предложения по развитию и совершенствованию действующих на предприятии информационных систем. Руководящий персонал должен понимать тенденции развития информационных технологий, знать их возможности и видеть перспективы их применения на своих предприятиях.

5.5. Автоматизация учета данных путевых листов малого АТП

На малых автотранспортных предприятиях (АТП) с числом автомобилей до 50 штук проблему учета данных путевых листов (ПЛ) можно решить с помощью персонального компьютера в среде табличного процессора MS Excel пакета MS Office. Решение названной задачи связано с созданием (проектированием) информационной системы и технологии.

В процессе доставки грузов и перевозок пассажиров приходится хранить и обрабатывать громадные массивы данных. Для этого используются разные по сложности информационные системы и технологии в зависимости от размеров АТП. Чтобы построить информационную систему, которая могла бы адекватно реальной ситуации хранить и обрабатывать данные, предварительно необходимо разработать информационную модель (ИМ). ИМ – это средство формирования представления о данных, их составе и использовании в конкретных условиях. Для описания информационной задачи используется три вида представления ИМ: концептуальный, внешний и внутренний. На основе внутренней модели создается логическая модель размещения и обработки данных, которая и служит основой для непосредственного проектирования информационной системы.

На любом АТП ПЛ является одним из основных документов, отражающих множество оперативных данных, требующих обработки и анализа. Рассмотрим состав данных ПЛ и технологию их накопления в течение дня.

1. В начале дня или заблаговременно диспетчер в соответствии с планом распределения клиентуры выписывает ПЛ на конкретный автомобиль, определенному водителю. Или двум водителям на две смены работы автомобиля. Указывается номер путевого листа, табельный номер водителя, номер водительского удостоверения, гаражный номер автомобиля, дата, показание спидометра при выезде, остаток топлива в баке, маршрут движения, плановое количество рейсов, план дохода в рублях, количество выданного топлива в рублях;

2. Водитель утром, получив ПЛ, проходит медицинский осмотр с соответствующей отметкой в ПЛ. Затем водитель на автомобиле подъезжает к контрольно-пропускному пункту (КПП) для ежедневного технического осмотра. Здесь механик КПП заносит в ПЛ время выезда;

3. В течение рабочего дня водителем и клиентами в ПЛ делаются отметки о количестве выполненных рейсов, перевезенных грузов и пассажиров, фактических доходах, линейных отказах и неисправностях, времени устранения отказов, фактически заправленном топливе;

4. При возвращении с линии на КПП механиком делаются отметки о времени прибытия, показании спидометра, количестве топлива в баке. После чего ПЛ сдается обратно диспетчеру.

С помощью информационной технологии данные ПЛ должны быть преобразованы в информацию, необходимую практически всем службам АТП.

Отдел эксплуатации. Анализирует выполнение плана дохода, определяет наиболее доходные маршруты и выгодных клиентов, сверяет плановые и фактические графики движения автомобилей, анализирует срывы рейсов, корректирует планы доходов.

Плановый отдел. Анализирует рост или снижение доходов по месяцам, годам. Определяет рентабельность видов перевозок, маршрутов. Определяет коэффициенты технической готовности, выпуска автомобилей на линию, использования пробега, использования вместимости, грузоподъемности.

Технический отдел. Учитывает пробеги по каждому автомобилю, планирует техническое обслуживание(ТО), следит за периодичностью ТО, ведет расчеты с водителями по топливу, определяет пережоги и экономию топлива, учитывает пробеги каждой шины, основных узлов и агрегатов. Анализирует отказы и неисправности.

Бухгалтерия. Рассчитывает амортизационные отчисления по каждому автомобилю в зависимости от пробега. Учитывает отработанное время водителями для начисления заработной платы.

Отдел снабжения. Анализирует расход запасных частей и планирует их поставку.

Таким образом, для ввода и обработки данных ПЛ на средних и крупных АТП информационная система строится, как правило, на базе локальной вычислительной сети (ЛВС) с выделенным сервером и несколькими автоматизированными рабочими местами (АРМ), находящимися в разных отделах.

На малом АТП функции перечисленных отделов обычно выполняет один человек и таких предприятий, в связи с развитием малого бизнеса, становится все больше. Поэтому является актуальной задача автоматизации учета данных ПЛ упрощенным методом на базе одного ПК.

Основу любой ИМ составляют объекты и взаимосвязи между ними. В нашем случае для базы данных (БД) ПЛ объектами будут:

· Персонал (справочник водителей)

· Парк автомобилей (справочник автомобилей)

· Марки автомобилей (справочник марок)

· Маршруты движения (справочник маршрутов)

· Данные ПЛ (оперативные данные для обработки и анализа)

В объект «Данные» будет помещаться оперативная информация ПЛ с использованием справочной условно-постоянной информации, содержащейся в остальных объектах. Сведения об объектах, которые имеют значение для данной ИМ, будем называть атрибутами объекта. Значение данных – это действительные данные, содержащиеся в каждом атрибуте. Объекты и атрибуты нашей ИМ поместим в табл.5.1.

Таблица 5.1.

Объекты и атрибуты БД ПЛ

Объекты | Атрибуты |

Персонал (водители) | Фамилия, имя, отчество; Табельный №; № отряда; № бригады; телефон; адрес; год рождения |

Парк автомобилей | Гаражный №; Марка; № отряда; № бригады |

Марки автомобилей | Код марки; Марка; Норма расхода топлива; тариф заработной платы |

Маршруты движения | № маршрута; Вид перевозок; Протяжённость; Наименование; План дохода на 1 рейс; время движения |

Данные ПЛ | Дата; Табельный №; ФИО (определяется по справочнику «Персонал»); Код марки; Марка, норма расхода топлива и тариф ЗП определяются по справочнику); № маршрута; Вид перевозок, Протяжённость, Время движения, Наименование, План доходов на 1 рейс (определяются по справочнику); Количество рейсов и другие. |

Таким образом, значения данных части атрибутов объекта «Данные» вводятся непосредственно, другие определяются по справочникам, а третьи рассчитывается по формулам.

Рассмотрим технологию создания файла электронной книги MS Excel для поставленной задачи:

1. создаем файл с названием, например, «Путевой лист»;

2. лист1 переименовываем в «Персонал», лист2 – в «Марки», лист3 – в «Парк»;

3. вставляем 2 листа с именами «Маршруты» и «Данные»

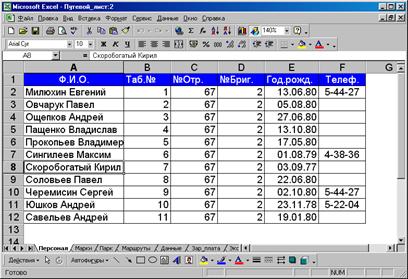

На рис.5.4 изображен пример заполнения данными листа «Персонал»

Аналогично в соответствии с таблицей атрибутов заполняются остальные справочники.

Рис.5.4. Пример заполнения справочника «Персонал»

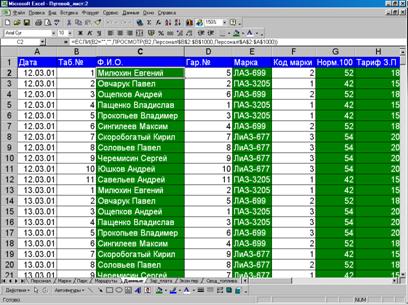

Ввод оперативной информации на лист «Данные» должен быть максимально автоматизирован, так как именно при выполнении этой операции происходят самые большие затраты времени и труда. Например, по табельному номеру водителя нужно определять ФИО, по гаражному номеру автомобиля требуется определить его марку, норму расхода топлива, тариф заработной платы и т. д. Для решения названной задачи рекомендуется использовать функцию MS Excel ПРОСМОТР(). Рассмотрим применение этой функции для определения ФИО (см. рис.5.5).

В ячейку С2 нужно записать формулу (5.1) с помощью опции меню f(x) – вставка функции:

=ЕСЛИ(B2="","",ПРОСМОТР(B2,Персонал!$B$2:$B$1000,Персонал!$A$2:$A$100

Прокомментируем принцип действия формулы (5.1), т. к. подобный метод используется в дальнейшем при определении всех других оперативных данных с помощью справочников. Сначала используется функция ЕСЛИ. Если ячейка В2 листа «Данные» пустая, то ячейка С2 также пустая, в противном случае компьютер ищет на листе «Персонал» в массиве данных Персонал!$B$2:$B$1000 значение ячейки В2 листа «Данные» и вставляет в ячейку С2 соответствующее значение ФИО из массива Персонал!$A$2:$A$1000.

Рис.5.5. Автоматическое определение ФИО на листе «Данные» по табельному номеру и справочнику «Персонал» с помощью функции ПРОСМОТР

Аналогично по гаражному номеру с помощью справочника «Парк» определяется марка автомобиля. По коду марки из справочника «Марки» определяется норма расхода топлива на 100 км и тариф заработной платы, по номеру маршрута с помощью справочника «Маршруты» определяются вид перевозок, протяженность рейса, плановые показатели времени движения и дохода на 1 рейс.

Кроме полей, определяемых по справочнику, на листе «Данные» часть полей рассчитывается по формулам. План дохода, время нарядное, пробег фактический определяется произведением количества выполненных рейсов на показатели одного рейса по плану дохода, времени движения и пробега. Дневная заработная плата рассчитывается как произведение времени в наряде на тариф ЗП. По соответствующим формулам по каждому путевому листу рассчитываются процент выполнения плана, расход топлива по норме, экономия или пережог топлива.

Ячейки, определяемые по справочнику и рассчитываемые по формулам, желательно защитить от возможных случайных изменений со стороны пользователей – операторов по вводу путевых листов. На рис.5.5 эти ячейки имеют темный цвет заливки.

Состав данных для каждого конкретного предприятия может отличаться от рассматриваемого в примере и будет зависеть от специфики работы АТП.

Использование средства MS Excel «Данные» => «Форма» позволяет работать с листом «Данные», как с базой данных (см. рис.5.6). Для добавления записи следует указать соответствующую ячейку списка и вызвать форму. Если поле списка содержит формулу, то в форме выводится ее результат. Изменять это поле в форме нельзя. При добавлении записи, содержащей формулу, результат формулы не будет вычислен до нажатия клавиши ENTER или кнопки «Закрыть». MS Excel автоматически добавляет запись при переходе к другой записи или закрытии формы.

После ввода данных путевых листов за отчетный период (обычно это календарный месяц), производится обработка данных, получение агрегированных данных, составление всевозможных сводок и таблиц для анализа месячных показателей. На этом этапе рекомендуется использовать такое мощное средство MS Excel, как сводные таблицы.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |