Во-вторых, на CD поставляются информационно-справочные и информационно-поисковые системы большого объема, включая документацию, энциклопедии, словари, атласы, каталоги музеев и картинных галерей и т. д.

В-третьих, CD используются в образовательных целях, причем особенно широко — для изучения технических дисциплин, иностранных языков, медицины, географии, астрономии и т. п. То есть таких дисциплин, в которых важно иметь удобные средства, как для описательных разделов предмета, так и для наглядного отображения изучаемых тем в виде зримых образов — схем, картинок, движущихся изображений.

Наряду со средствами мультимедиа, в наше время стремительно развивается другое направление компьютерной технологии — общение компьютеров между собой через мировые сети с помощью разнообразных средств коммуникаций.

Обмен информацией между компьютерами, не ограниченный их месторасположением, реализуется в телекоммуникационных («теле» — от греческого «далеко») компьютерных сетях. Схема такой связи может иметь вид:

Сигналы, распространяющиеся в телефонных линиях, имеют непрерывный характер. Источнику такой «непрерывной» информации соответствует природный объект, поэтому говорят об «аналоговых» сигналах в телефонных линиях. Примером аналоговых сигналов может являться, например, голос человека или электромагнитное излучение. В компьютере сигналы имеют прерывный, дискретный характер, так как соответствуют информации, закодированной последо-вательностями из 0 и 1. Поэтому в связи с тем, что телефонные компании используют аналоговое оборудование, для подсоединения компьютеров к телефонным линиям используют модем. Одна из важных характеристик модема — скорость передачи данных. Ее можно определить числом модуляций сигнала в секунду и измерять в бодах. Для современных модемов характерна скорость не менее 14400 бод. Но можно говорить о скорости как количестве передаваемых в единицу времени двоичных сигналов — битов в секунду (бит/с). Скоростные модемы, использующие сжатие данных при передаче, могут передавать до 33600 бит/с - максимальной пропускной способности телефонных коммутируемых каналов. Правда, в последнее время появились технологии, позволяющие развивать скорости 57600 бит/с и выше за счёт инкапсуляции (вложения) нескольких телефонных каналов в один. На скорость передачи данных влияет также выбор линий связи. Так, при использовании коммутируемых, т.е. обычных телефонных, линий, когда модем подключен параллельно к телефонному аппарату, а аппарат их не занимает, скорость передачи данных составляет всего несколько тысяч бод. При выделенных линиях связи скорость передачи данных — до нескольких десятков тысяч бит/c. Эти линии выгодны при передаче больших объемов информации или — ввиду постоянной их подключенности — срочной передачи данных. С использованием таких линий связи действует, например, система резервирования и продажи билетов. Использование спутниковой связи и каналов цифровой передачи информации повышает пропускную способность до сотен килобит/c.

Самой массовой и быстроразвивающейся в данный момент является сеть Internet, которая в действительности не имеет определенной организационной структуры и представляет собой некий конгломерат самостоятельных компьютерных сетей, созданных усилиями различных правительств, научных, коммерческих и некоммерческих организаций.

Отдельные компьютеры и локальные сети в рамках конкретной сети соединены между собой различными техническими средствами коммуникаций, однако сама сеть при подключении к Internet использует для обмена информацией общий набор стандартов (протоколов).

Важнейшая проблема функционирования столь большой сети — идентификация абонентов, то есть адресация. В сети не должна случиться ситуация появления двух компьютеров с одинаковыми адресами. Каждому компьютеру в сети присваивается четырёхбайтный адрес, например, 194.35.73.28. Каждый из четырех номеров может принимать значения от 0 до 255 (т. е. 1 байт). Но цифровой способ адресации не совсем удобен для восприятия, поэтому в сети есть специальные службы и серверы, занимающиеся преобразованием цифровых адресов в более понятные буквенные.

Наиболее распространен доменный способ адресации. На его основе построена, например, сеть Internet. Типичный адрес в этой сети — *****@***ru. Здесь символы перед @ задают имя абонента, а после @ — название домена, к которому принадлежит данный компьютер. В этом имени первая часть khti — это название организации, khakasnet — название региона или города, a ru — код страны (Russia).

Наличие у пользователей адреса в сети позволяет им посылать и получать сообщения разного характера от других пользователей сети, т. е. использовать компьютерную (электронную) почту для пересылки информации и общения. Основной формой сетевых коммуникаций в настоящее время является электронная почта (E-mail). Специальное программное обеспечение, использующее адреса E-mail, позволяет пользователям обмениваться между собой сообщениями и файлами, — примерно так же, как вы переписываетесь с другом с помощью обычной почты.

Однако возможности Internet намного шире, чем простой обмен сообщениями между отдельными людьми. С помощью этой сети можно получить доступ к океану информации, циркулирующей на планете: к фактографическим и документальным базам данных по какой-либо тематике или принадлежащим разным организациям, к библиотекам, электронным словарям, художественным ценностям различных галерей и музеев, хранилищам медицинских данных и так далее (все виды информации невозможно ни перечислить, ни классифицировать). В последнее время широко развивается электронная торговля и корпоративные сети, использующие в качестве коммуникационной среды Internet.

С глобальной сетью Internet тесно связаны широко распространенные ныне понятия киберпространства и виртуальной реальности. Особенность этих понятий в том, что они не поддаются строгому определению в рамках какой-либо науки, — скорее, это художественные образы, а не научные термины.

Киберпространством называют всю совокупность систем компьютерных коммуникаций (часть которых перечислена выше) и потоков информации разной природы, циркулирующих в мировых сетях.

Виртуальной реальностью называют создаваемые на вашем экране с помощью компьютерной технологии образы реальных объектов и процессов разнообразной природы — людей, автомобилей, музыкальных инструментов, приборов, станков, художественных произведений, и т. п. Это не "фотографии" объектов, с которыми вы не имеете никакого контакта, а вполне осязаемые предметы. С ними можно работать как с реальной вещью, проводить исследования и испытания (например, изучать динамику движений человека при исполнении каких-либо упражнений, поведение прибора) и т. д. Уже сейчас виртуальная реальность используется в различных тренажерах.

Таким образом, киберпространство и виртуальная реальность, которые постепенно входят в нашу жизнь, приобщают нас к информационным ресурсам всего человечества, расширяют наш кругозор и меняют сам образ жизни.

Дальнейшее развитие коммуникаций даст возможность коренным образом перестроить сегодняшний стиль работы человека с компьютером. Сейчас фирмами Sun и Oracle разрабатывается модель «сетевого компьютера», изначально ориентированного для работы в сети. Такие компьютеры не оснащаются жёсткими дисками либо он очень мал. Вместо этого в компьютер ставится сетевой адаптер либо контроллер удалённого доступа, в ПЗУ либо на небольшой жёсткий диск записывается программа установки связи со своим провайдером. Таким образом, все данные пользователя хранятся на центральном сервере (хосте). Основные преимущества такого подхода - дешевизна сетевого компьютера, что сделает его доступным практически каждой семье и простота в эксплуатации. Недостатки - зависимость пользователя от хоста и возможная незащищённость его информации. Кроме того, сетевые компьютеры могут широко использоваться в корпоративных сетях масштаба предприятия, где очень большое значение имеет простота администрирования.

Локальной вычислительной сетью (ЛВС) называется компьютерная сеть, ограниченная по количеству включенных в нее компьютеров и располагающаяся в пределах одного здания. Принципы функционирования различных электронных сетей примерно одинаковы. По принципу работы различают одноранговые сети и сети на основе сервера.

В одноранговой сети все компьютеры равноправны: нет иерархии среди компьютеров и нет выделенного сервера. Как правило, каждый компьютер функционирует и как клиент, и как сервер; иначе говоря, нет отдельного компьютера, ответственного за администрирование всей сети. Все пользователи самостоятельно решают, какие данные на своём компьютере сделать общедоступными по сети. Одноранговые сети называют также рабочими группами. Рабочая группа - это небольшой коллектив, поэтому в одноранговых сетях чаще всего не более 10 компьютеров. Они обычно дешевле сетей на основе сервера, но требуют более мощных (и более дорогих компьютеров). В одноранговой сети требования к производительности и к уровню защиты информации, как правило, ниже, чем в сетях с выделенным сервером.

Если к сети подключено более 10 пользователей, то одноранговая сеть становится недостаточно производительной. Поэтому большинство сетей используют выделенные серверы.

Существуют и комбинированные типы сетей, совмещающие лучшие качества одноранговых сетей и сетей на основе сервера. Многие администраторы считают, что такая сеть наиболее полно удовлетворяет их запросы, так как в ней могут функционировать оба типа операционных систем. На компьютерах-клиентах могут выполняться операционные системы Windows 98 или Windows NT Workstation, которые будут управлять доступом к ресурсам выделенного сервера и в то же время предоставлять в совместное пользование свои жёсткие диски, а по мере необходимости разрешать доступ и к своим данным.

2.9. Системы управления базами данных (СУБД)

Целью любой информационной системы является обработка данных об объектах реального мира.

Объект - это нечто существующее и различимое, т. е. имеется способ отличить один подобный объект от другого. Объектами могут быть любые предметы реального мира (человек, событие, документ или понятие), а также абстрактные понятия, отражающие реальный мир, например, произведения искусства.

Сведения об объекте, которые имеют значение для данной ИС, называются атрибутами объекта.

Значения данных - это действительные данные, содержащиеся в каждом атрибуте. Примеры объектов, атрибутов и их значений приведены в табл.2.1.

Таблица 2.1.

Примеры объектов, атрибутов и их значений

Объект | Атрибут | Значения |

Водитель | Таб.№ ФИО Класс | 15 1 |

Автомобиль | Гаражный № Модель Пробег | 105 Икарус-256 210000 |

Маршруты | № маршрута Наименование Протяженность | 201 Абакан-Красноярск 440 |

Структурирование информации - введение каких-то соглашений о способах представления данных (процесс приспособления форматов и значений данных к нуждам ЭВМ, т. е. устранение произвола в представлении длины и значений).

Структурирование необходимо для эффективной обработки данных ЭВМ.

Первоначально проблема структурирования информации решалась путем построения файловой системы, каждый элемент которой являлся ответственным за хранение определенного вида информации. Производились необходимые надстройки (библиотеки программ) над файловыми системами, подобно тому, как это делается в компиляторах, редакторах и т. д.

Но файловые системы обеспечивают хранение слабо структурированной информации, оставляя дальнейшую структуризацию прикладным программам.

Стремление выделить общую часть информационных систем, ответственную за управление сложно структурированными данными, явилось одной из причин создания систем управления базами данных (СУБД), которые могли бы представлять некоторую общую библиотеку программ, доступную каждой информационной системе.

СУБД – программно-аппаратный пакет, который осуществляет поддержку базы данных в актуальном состоянии и обеспечение централизованного доступа пользователей к ней.

База данных (БД) – поименованная совокупность взаимосвязанных данных, находящихся под управлением СУБД. Отличительной чертой БД следует считать совместное хранение данных и их описаний

При работе с БД СУБД поддерживает в памяти компьютера некоторую модель предметной области, называемую моделью данных. Традиционно все СУБД классифицируются в зависимости от модели данных, которая лежит в их основе. Выделяют иерархическую, сетевую и реляционную модели данных. Соответственно говорят об иерархических, сетевых, реляционных СУБД.

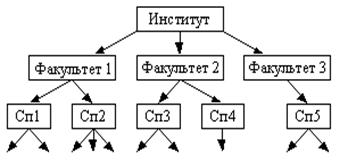

Иерархически организованные данные встречаются в повседневной жизни очень часто. Например, структура высшего учебного заведения – это многоуровневая иерархия (см. рис. 2.5). Иерархическая (древовидная) БД состоит из упорядоченного набора деревьев; более точно, из упорядоченного набора нескольких экземпляров одного типа дерева. В этой модели исходные элементы порождают другие элементы, причем эти элементы в свою очередь порождают следующие элементы. Каждый порожденный элемент имеет только один порождающий элемент.

Организационные структуры, списки материалов, оглавление в книгах, планы проектов, расписание встреч и многие другие совокупности данных могут быть представлены в иерархическом виде.

Автоматически поддерживается целостность ссылок между предками и потомками. Основное правило: никакой потомок не может существовать без своего родителя.

Основным недостатком данной модели является необходимость использования той иерархии, которая была заложена в основу БД при проектировании. Потребность в постоянной реорганизации данных (а часто невозможность этой реорганизации) привели к созданию более общей модели – сетевой.

Рис.2.5. Иерархическая модель данных

Сетевой подход к организации данных является расширением иерархического подхода. Данная модель отличается от иерархической тем, что каждый порожденный элемент может иметь более одного порождающего элемента. Хорошим примером сетевой модели данных может послужить генеалогическое древо какой-нибудь династии.

Рис. 2.6 Сетевая модель данных

На рис.2.6 приведена схема предметной области для базы данных, в которой хранится информация о заказах магазина. Заказчики берут напрокат фильмы, используя два носителя: видеоленту и компакт-диски. Обслуживание заказчиков выполняют продавцы. Каждый продавец обслуживает многих заказчиков. Каждый продавец может пользоваться услугами нескольких магазинов и наоборот. Существует много копий одного и того же фильма и т. д.

Поскольку сетевая БД может представлять непосредственно все виды связей, присущих данным соответствующей организации, по этим данным можно перемещаться, исследовать и запрашивать их всевозможными способами, т. е. сетевая модель не связана всего лишь одной иерархией. Однако для того чтобы составить запрос к сетевой БД необходимо достаточно глубоко вникнуть в её структуру (иметь под рукой схему этой БД) и выработать свой механизм навигации по базе данных, что является существенным недостатком этой модели БД.

Первый этап развития был связан с созданием СУБД первого поколения, опиравшихся на иерархическую и сетевую модели данных. В этот период времени на рынке вычислительной техники доминировали большие вычислительные машины (mainframe), такие как система IBM 360/370, которые в совокупности с СУБД первого поколения составили аппаратно-программную платформу больших информационных систем. СУБД первого поколения были в подавляющем большинстве закрытыми системами: отсутствовал стандарт внешних интерфейсов и не обеспечивалась переносимость прикладных программ.

Ранние СУБД, с сегодняшней точки зрения, имели массу недостатков, из которых наиболее существенными были следующие:

§ сложность использования;

§ необходимость знать физическую организацию базы данных;

§ сильная зависимость прикладных систем от физической организации базы данных;

§ перегрузка логики прикладных систем деталями организации доступа к базе данных;

§ отсутствие средств автоматизации проектирования баз данных;

§ очень высокая стоимость.

Среди достоинств СУБД первого поколения можно отметить:

§ наличие развитых средств управления данными во внешней памяти на низком уровне;

§ возможность построения эффективных прикладных систем вручную;

§ возможность экономии памяти за счет совместного использования объектов (в сетевых системах).

Несмотря на все свои недостатки, СУБД первого поколения оказались весьма долговечными: разработанное на их основе программное обеспечение используется по сей день, и большие ЭВМ по-прежнему хранят огромные массивы актуальной информации. Главной причиной этого является, вероятно, экономический фактор — в свое время в аппаратное и программное обеспечение больших ЭВМ были вложены огромные средства: в результате многие продолжают их использовать, несмотря на морально устаревшую архитектуру. В то же время перенос данных и программ с больших ЭВМ на компьютеры нового поколения сам по себе представляет сложную техническую проблему и требует значительных затрат.

Реляционная модель была разработана Е. Коддом еще в 1969-70 годах на основе математической теории отношений и опирается на систему понятий, важнейшими из которых являются таблица, отношение, поле, запись, первичный ключ, внешний ключ.

Реляционной считается такая база данных, в которой все данные представлены для пользователя в виде прямоугольных таблиц значений данных, и все операции над базой данных сводятся к манипуляциям с таблицами.

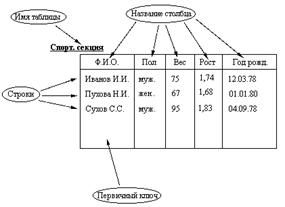

Таблица состоит из столбцов (полей) и строк (записей), имеет имя, уникальное внутри базы данных. Таблица отражает тип объекта реального мира (сущность), а каждая ее строка - конкретный объект. Так, таблица «Спортивная секция» содержит сведения обо всех детях, занимающихся в данной спортивной секции, а ее строки представляют собой набор значений атрибутов каждого конкретного ребёнка. Каждый столбец таблицы - это совокупность значений конкретного атрибута объекта. Столбец «Вес», например, представляет собой совокупность всех весовых категорий детей, занимающихся в секции. В столбце «Пол» могут содержаться только два различных значения: «муж.» и «жен.». Значения данных выбираются из множества всех возможных значений атрибута объекта, которое называется доменом (domain). Так, значения в столбце Вес выбираются из множества всех возможных весов детей.

Каждый столбец имеет имя, которое обычно записывается в верхней части таблицы. Эти столбцы называются полями таблицы. При проектировании таблиц в рамках конкретной СУБД имеется возможность выбрать для каждого поля его тип, т. е. определить для него набор правил по его отображению, а также определить те операции, которые можно выполнять над данными, хранящимися в этом поле. Наборы типов могут различаться у разных СУБД.

Имя поля должно быть уникальным в таблице, однако различные таблицы могут иметь поля с одинаковыми именами. Любая таблица должна иметь, по крайней мере, одно поле. Поля расположены в таблице в соответствии с порядком следования их имен при ее создании. В отличие от полей, строки не имеют имен; порядок их следования в таблице не определен, а количество логически не ограничено. Строки называются записями таблицы.

Так как строки в таблице не упорядочены, невозможно выбрать строку по ее позиции - среди них не существует "первой", "второй", "последней". Любая таблица имеет один или несколько столбцов, значения в которых однозначно идентифицируют каждую ее строку. Такой столбец (или комбинация столбцов) называется первичным ключом (primary key). В таблице «Спортивная секция» первичный ключ - это столбец ФИО (рис.2.7.). Такой выбор первичного ключа имеет существенный недостаток: невозможно записать в секцию двух детей с одним и тем же значение поля ФИО, что на практике встречается не так уж редко. Именно поэтому, часто вводят искусственное поле, для нумерации записей в таблице. Таким полем, например, может быть номер в журнале для каждого ребёнка, который сможет обеспечить уникальность каждой записи в таблице. Если таблица удовлетворяет этому требованию, она называется отношением (relation).

Рис. 2.7. Таблица «Спортивная секция»

Взаимосвязь таблиц является важнейшим элементом реляционной модели данных. Она поддерживается внешними ключами (foreign key). Рассмотрим пример. В базе данных содержатся сведения о различных кафедрах университета (таблица Кафедры), а также сведения о работниках этих кафедр (таблица Сотрудники). Первичным ключом таблицы «Сотрудники» является поле ID, а таблицы Кафедры – поле «Кафедра». Поле «Кафедра» таблицы «Сотрудники» является внешним ключом для связи с таблицей «Кафедры» (рис.2.8.).

Реляционные СУБД обычно могут поддерживать четыре типа связей между таблицами:

· Один - к – Одному (в одной таблице хранятся сведения о школьниках, в другой сведения о прохождении школьниками прививок).

· Один - ко – Многим (в одной таблице хранятся сведения об учителях, в другой сведения о школьниках, у которых эти учителя являются классными руководителями).

· Много - к – Одному (В качестве примера можно предложить предыдущий случай, рассматривая его с другой стороны, а, именно, со стороны таблицы, в которой хранятся сведения о школьниках).

· Много - ко – Многим (в одной таблице хранятся заказы на поставку товаров, а в другой - фирмы, исполняющие эти заказы, причем для выполнения одного заказа могут объединяться несколько фирм).

Рис.2.8. Пример связи между таблицами

3. Автоматизированное рабочее место (АРМ)

Анализируя сущность АРМ, специалисты определяют их чаще всего как профессионально-ориентированные малые вычислительные системы, расположенные непосредственно на рабочих местах специалистов и предназначенные для автоматизации их работ.

Для каждого объекта управления нужно предусмотреть автоматизированные рабочие места, соответствующие их функциональному назначению. Однако принципы создания АРМ должны быть общими: системность, гибкость, устойчивость, эффективность.

Согласно принципу системности АРМ следует рассматривать как системы, структура которых определяется функциональным назначением.

Принцип гибкости означает приспособляемость системы к возможным перестройкам благодаря модульности построения всех подсистем и стандартизации их элементов.

Принцип устойчивости заключается в том, что система АРМ должна выполнять основные функции независимо от воздействия на нее внутренних и возможных внешних факторов. Это значит, что неполадки в отдельных ее частях должны быть легко устранимы, а работоспособность системы - быстро восстановима.

Эффективность АРМ следует рассматривать как интегральный показатель уровня реализации приведенных выше принципов, отнесенного к затратам по созданию и эксплуатации системы.

Функционирование АРМ может дать эффект только при условии правильного распределения функций и нагрузки между человеком и машинными средствами обработки информации, ядром которых является ЭВМ. Лишь тогда АРМ станет средством повышения не только производительности труда и эффективности управления, но и социальной комфортности специалистов.

Рассмотрим основные составляющие элементы АРМ работников экономических служб, управленческой деятельности и др., перспективы их развития и использования.

Напомним, что наиболее эффективной организационной формой использования ПЭВМ является создание на их базе АРМ конкретных специалистов (экономистов, статистиков, бухгалтеров, руководителей), поскольку такая форма устраняет психологический барьер в отношениях между человеком и машиной.

Накопленный опыт подсказывает, что АРМ должен отвечать следующим требованиям:

· своевременное удовлетворение информационной и вычислительной потребности специалиста.

· минимальное время ответа на запросы пользователя.

· адаптация к уровню подготовки пользователя и его профессиональным запросам.

· простота освоения приемов работы на АРМ и легкость общения, надежность и простота обслуживания.

· терпимость по отношению к пользователю.

· возможность быстрого обучения пользователя.

· возможность работы в составе вычислительной сети.

Общее программное обеспечение (ПО) обеспечивает функционирование вычислительной техники, разработку и подключение новых программ. Сюда входят операционные системы, системы программирования и обслуживающие программы.

Профессиональная ориентация АРМ определяется функциональной частью ПО (ФПО). Именно здесь закладывается ориентация на конкретного специалиста, обеспечивается решение задач определенных предметных областей.

При разработке ФПО очень большое внимание уделяется вопросам организации взаимодействия «человек-машина». Пользователю интересно и увлекательно работать на ЭВМ только в том случае, когда он чувствует, что он занимается полезным, серьезным делом. В противном случае его ждут неприятные ощущения. Непрофессионал может почувствовать себя обойденным и даже в чем-то ущемленным только потому, что он не знает ряда команд, набора символов, вследствие чего у него может возникнуть дискомфорт.

Анализ диалоговых систем с точки зрения организации этого диалога показал, что их можно разделить (по принципу взаимодействия пользователя и машины) на:

· системы с командным языком;

· «человек в мире объектов»;

· диалог в форме «меню».

Рассмотрим теперь два подхода к разработке АРМ. Первый подход - функциональный представляет собой автоматизацию наиболее типичных функций.

Посмотрим, как адаптируется функциональное ПО (ФПО) к конкретным условиям применения. Отметим программные средства, которые являются базовыми при АРМ для различных профессий, связанных с обработкой деловой информации и принятием управленческих решений.

Первыми появились программные средства для автоматизации труда технического персонала. Наиболее типичным примером являются текстовые редакторы (процессоры). Они позволяют быстро вводить информацию, редактировать ее, сами осуществляют поиск ошибок, помогают подготовить текст к распечатке. Применение текстовых редакторов позволят значительно повысить производительность труда машинисток.

Специалистам часто приходится работать с большими объемами данных с тем, чтобы найти требуемые сведения для подготовки различных документов. Для облегчения такого рода работ были созданы СУБД (DBASE, RBASE, ORACLE и др.). СУБД позволяют хранить большие объемы информации, и, что самое главное, быстро находить нужные данные. Так, например, при работе с картотекой постоянно нужно перерывать большие архивы данных для поиска нужной информации. СУБД справится с этой задачей за считанные секунды.

Большое число специалистов связано также с обработкой различных таблиц, так как в большинстве случаев экономическая информация представляется в виде табличных документов. КЭТ (крупноформатные электронные таблицы) помогают создавать подобные документы. Они очень удобны, так как сами пересчитывают все итоговые и промежуточные данные при изменении исходных. Поэтому они широко используются, например, при прогнозировании объемов сбыта и доходов.

Достаточно большой популярностью в учреждениях пользуются программные средства АРМ для контроля и координации деятельности организации, где вся управленческая деятельность описывается как совокупность процессов, каждый из которых имеет даты начала, конца и ответственных исполнителей. При этом деятельность каждого работника увязывается с остальными. Таким образом, создается план-график работ. Пакет может автоматически при наступлении срока формировать задания исполнителям, напоминать о сроке завершения работы и накапливать данные об исполнительской деятельности сотрудников.

Важную роль в учрежденческой деятельности играет оперативный обмен данными, который занимает до 95% времени руководителя и до 53% времени специалистов. В связи с этим получили распространение и программные средства типа «электронная почта». Их использование позволяет осуществлять рассылку документов внутри учреждения, отправлять, получать и обрабатывать сообщения с различных рабочих мест и даже проводить совещания специалистов, находящихся на значительном расстоянии друг от друга. Проблема обмена данными тесно связана с организацией работы АPM в составе вычислительной сети.

В настоящее время наблюдается тенденция к созданию так называемых интегрированных пакетов, которые вмещают в себя возможности и текстовых редакторов, и таблиц, и графических редакторов. Наличие большого числа различных программ для выполнения в сущности одинаковых операций - создания и обработки данных обусловлено наличием трех различных основных видов информации: числовой, текстовой и графической. Для хранения информации чаще всего используются СУБД, которые позволяют соединять все эти типы данных в единое целое. Сейчас идет бурное развитие двух других видов информации: звуковой и видеоинформации. Для них уже созданы свои редакторы и не исключено что в скором времени эти виды информации станут неотъемлемой частью большинства баз данных.

Хотя современное ФПО отвечает почти всем требованиям, налагаемым на него работниками различных профессий, чего-то все равно всегда не хватает. Поэтому большим плюсом такого ПО является возможность его доработки и изменения. Что же касается разработки новых программных средств в АРМ, то она ведется по двум направлениям: создание нового ПО для новых профессий и специализация ПО для существующих профессий. В настоящее время наблюдается тенденция перехода к созданию АРМ профессионального назначения. Оно выражается в следующем:

· учет решаемых задач

· взаимодействие с другими сотрудниками

· учет профессиональных привычек и склонностей

· разработка не только ФПО, но и специальных технических средств (мышь, сеть, автоматический набор телефонных номеров и пр.).

Оснащение специалистов такими АРМ позволяет повысить производительность труда учрежденческих работников, сократить их численность и при этом повысить скорость обработки экономической информации ее достоверность, что необходимо для эффективного планирования и управления.

Рассмотрим теперь определение состава средств вычислительной техники комплексов АРМ (на примере системы оперативного управления производством).

Методы организации программно-технических средств в комплексах АРМ должны определяться в общем контексте рассматриваемых процессов оперативного управления производством (ОУП) промышленных предприятий, целевая функция которых - минимизировать затраты всех видов ресурсов на изготовление установленной номенклатуры предметов труда.

Синтез методов и моделей организации программно - технических средств как комплексов АРМ должен пройти две стадии:

· определения рационального состава средств ВТ

· решения проблемы распределения ресурсов вычислительной системы по конечным ее потребителям.

Рассмотрим теперь экономико-организационные резервы производства программных средств АРМ.

Современные масштабы работ по производству программных средств (ПС) вычислительной техники, как продукции производственно - технического назначения, требуют незамедлительного решения одного из важных вопросов в данной области: резкого повышения производительности труда персонала, занятого в разработке ПС. Это обусловлено тем, что за последние десятилетия производительность труда работников, связанных с программированием возросла примерно в 2-3 раза, тогда как производительность ВТ повысилась ориентировочно на два порядка. С другой стороны, в ближайшее время можно ожидать скачка в росте спроса на заимствуемые ПС, особенно пакеты прикладных программ (ППП), связанного с широким внедрением в народном хозяйстве автоматизированных рабочих мест, в том числе на основе персональных ЭВМ. Анализ предлагаемых решений по устранению складывающейся диспропорции показывает, что их можно объединить в два направления:

· экстенсивное, связанное с расширением сети организаций по разработке, производству и поставке ПС;

· интенсивное, но затрагивающее лишь вопросы роста производительности труда разработчиков ПС за счет тех источников, которые по аналогии с другими отраслями можно отнести к техническим факторам: применение современной технологии программирования и автоматизированных инструментальных средств разработки программ.

Однако организационно-экономические резервы производства ПС в современной литературе затронуты весьма недостаточно и эти работы в основном связаны с учетом затрат на производство ПС, но не с вопросом их снижения, повышении производительности труда разработчиков ПС и их заинтересованности в качестве результатов. Вместе с тем уже сегодня можно сделать некоторые выводы из существующего состояния дел и сформулировать на их основе ряд предложений.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |