Иногда экзотическая ситуация лучше иллюстрирует какое-нибудь положение, чем пример из повседневной жизни. Рассмотрим поэтому весьма сложные ориентировочные схемы, существующие у специалистов, принадлежащих к одной далекой культуре. Речь идет о мореплавателях с острова Палават в Тихом океане. Эти люди ведут свои парусные лодки в открытом океане за сотни миль от берега – в торговых целях или для удовольствия. Их умение издавна приводило в восторг всех, кому приходилось встречаться с ними: моряков из Старого и Нового Света, этнологов, а также их соседей – жителей Каролинских островов. Стремясь лучше понять то, что является, очевидно, экстраординарным когнитивным навыком, антрополог Томас Глэдвин провел в 1967 г. несколько месяцев среди палаватских мореплавателей. Он описал свои

___________

¹ Menzel (I973, р. 943-944).

___________ 134

наблюдения в прекрасной книге «Восток – это большая птица» ¹, на которой и основывается последующее изложение.

Навигационный навык палаватцев включает несколько компонентов. Некоторые из них имеют отношение к сбору информации, содержащейся в весьма специфических источниках, которые Глэдвин называет «морскими приметами». Легкие изменения в цвете воды указывают на находящийся глубоко под нею риф, местоположение которого известно; ритм ударов воды о корпус связывается с несколькими типами наложения волновых процессов, характерных для этой части Тихого океана; полет птиц указывает на вероятное расположение ближних островов. Больший интерес, однако, представляет в этой связи когнитивная карта, в которую, включается вся эта информация. Основу ее составляет. концептуальная структура, называемая палаватцам «этак». Несмотря на всю свою стройность и систематичность, она не имеет ничего общего с традиционными для нас способами отображения движения в среде.

Основные направления в этаке определяются теми расположенными вдоль горизонта точками, откуда восходят определенные звезды. Мореплаватель знает путь движения звезды между каждой парой островов. (Восточному маршруту от Палавата к острову Трук, например, соответствует направление на точку подъема звезды Альтаир; палаватцы называют ее «большой птицей».) К сожалению, сами звезды не являются надежными источниками информации о направлении: их не видно днем или в облачные дни, и даже в ясные ночи они лишь ненадолго остаются над своими точками восхождения. Более того, часто невозможно задать курс прямо к месту назначения. Неблагоприятный ветер может заставить идти галсами, меняя направление через каждые 50-100 миль. Таким образом, мореплаватель должен постоянно знать, как далеко и в какую сторону он заплыл. Однако он не описывает свое движение в милях или в каких-нибудь других линейных мерах.

Все время плавания лодка движется относительно ближайших островов. (В данном контексте «ближайший»

___________

¹ Gladwin (1970).

___________ 135

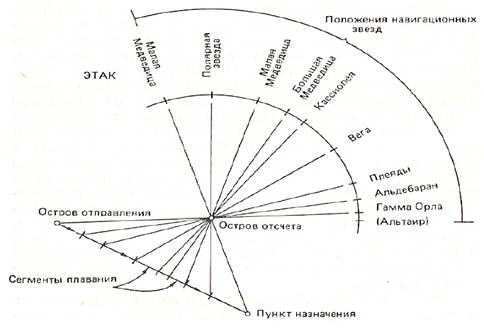

означает находящийся на расстоянии 50-100 миль, т. е. далеко за горизонтом.) Можно, однако, сказать также, что это острова движутся относительно лодки; именно так и говорят палаватцы. С точки зрения мореплавателя, конкретный остров отсчета, который имеется в виду, постоянно меняет свое положение под звездами. Вначале, например, он может быть «под Альтаиром», а в конце – под Малой Медведицей (см. рис. 5). В промежутке между ними, пока идет плавание, он «проходит» под целым рядом звезд. Его последовательные звездные позиции делят плавание на соответствующие сегменты, или этаки. Положение и расстояние определяются так, как если бы лодка стояла неподвижно под усыпанным звездами небом все то время, пока остров отсчета (таковой имеется для каждого плавания от острова к острову) медленно скользит назад. Этот метод используется не только для нахождения основного курса, но и для осуществления галсов; в последнем случае говорят, что остров назначения

Рис. 5. Этак: принцип навигации на Палавате. (По: T. Gladwin, 1970).

136

медленно отходит на две или три звездные позиции до тех пор, пока мореплаватель не примет решение переменить галс на противоположный.

Этак представляет собой организующий принцип когнитивной карты, обеспечивающий успешность деятельности палаватского мореплавателя. Функция этака, подобно всем ориентировочным схемам, состоит в том, чтобы получать информацию и направлять действие; в данном случае направляется зрительный поиск ожидаемых морских примет и определяется направление, в котором должна плыть лодка. Перцептивные схемы включены в него, поскольку восприятие составляет часть навигации. Покидая Палават днем, мореплаватель устанавливает курс, ориентируя корму на определенные вехи на острове: некоторые деревья, скалы и т. п. должны выстраиваться в линию, если курс верен. Он выравнивает лодку до тех пор, пока все эти объекты не окажутся в нужном положении, поскольку только в этом случае он может быть уверен, что плывет правильно. Одни и те же действия служат как восприятию, так и плаванию.

Этак построен на основе весьма отвлеченного принципа. Острова отсчета никогда нет в поле зрения, точно так же очень редко бывают видны и звезды, под которыми он «передвигается». Большая часть релевантной информации на самом деле оказывается результатом расчетов «вслепую», наблюдений за волнами, морскими приметами и птицами; но каждый из этих признаков мореплаватель обязательно соотносит с воображаемым движением отдаленного острова под никак не обозначенными точками подъема невидимых звезд. Не удивительно, что для европейцев понимание этой системы сопряжено с огромными трудностями. Иногда им казалось, что острова, используемые в схеме этак, – это острова безопасности, к которым мореплаватели должны устремляться в случае шторма. Обратите внимание на характер этой ошибки: это чисто конкретная интерпретация абстрактной идеи мореплавателей. Когда жители далеких островов допускают аналогичные ошибки при интерпретации наших абстрактных понятий, мы слишком часто делаем поспешный вывод о том, что по сравнению с нами они более слабые мыслители.

137

Образ города

Когнитивные карты существуют для всего. Мы знаем, что увидим за поворотом, когда возвращаемся домой; мы можем планировать путешествия в тысячи мест и проверить правильность наших ожиданий в пути, если отправимся в путешествие; время от времени мы срезаем дорогу, также имея некоторое представление о том, куда мы попадем. Все эти возможности общеизвестны, тем не менее они интересны. Очень увлекательно рассказывает о них Кевин Линч в книге «Образ города» ¹. Интервьюируя жителей Бостона, Джерси-Сити и Лос-Анджелеса, Линч задавал им вопросы о том, что в первую очередь приходит им в голову, когда они думают о своем городе, что должно встретиться им на пути из одной точки города в другую, и много других вопросов. На основе ответов и грубых набросков-планов, которые рисовали ему испытуемые, Линч обсуждает возможные «образы», или когнитивные карты, пробуждаемые данными городами у их жителей.

Как правило, такие когнитивные карты содержат в себе некоторые специфические признаки. Такие вехи, как башни, необычные здания или памятники, играют важную роль, так как их легко заметить на расстоянии. Путями Линч называет доступные для движения дороги – чаще всего улицы, – по которым передвигается горожанин; узлы примечательны тем, что в них сходится несколько Путей. Районами называются части города, объединяющиеся вокруг какой-нибудь легко узнаваемой культурной или географической достопримечательности. Наконец, грани – это визуально определяемые границы районов или других структурных элементов: реки, проспекты и т. п. Именно эти признаки определяют структуру города в том виде, как она понимается и используется его обитателями.

Когнитивные карты и перцептивные схемы связаны между собой двумя различными способами, которые

_____________

¹ Lynch (1960). Эта книга дала толчок огромному числу подобных исследований других городов. и других аспектов когнитивных карт. Обзор этих работ см. в: Downs, Stea (1973). Линч и сам продолжил свои исследования, дополнив географические аспекты городской жизни историческими, в работе «What Time is This Place?» (1972).

_____________ 138

можно проиллюстрировать посредством предлагаемого Линчем анализа. Во-первых, когнитивная карта есть, в сущности, перцептивная схема, хотя и большего масштаба; она принимает информацию и направляет обследование. Не следует удивляться тому, что схемы объектов также включают в себя элементы, весьма напоминающие те, о которых говорит Линч. Как отметил Хохберг, часто дело обстоит именно так ¹. Регистрация движений глаз показывает, что бросающиеся в глаза элементы объектов функционируют как вехи; они видны с большого расстояния (в частности, периферическим зрением), и глаза часто возвращаются к ним. Движения глаз также во многом ограничиваются гранями, особенно реальными гранями объектов. Более того, совершенно очевидно, что в большинстве естественных объектов можно выделить соответствующие районам подобласти, имеющие особое значение: у человека это – лицо, у дерева – ствол. Отсутствуют только пути и узлы, возможно вследствие баллистической природы исследующих движений глаз. Как только глаз начал движение к новой точке фиксации, он не в состоянии изменить направление до тех пор, пока цель не будет достигнута; во время движения информация практически не собирается. Таким образом, пути движений глаз не обеспечивают поступления непрерывной информации, необходимой для формирования схемы, в результате этого они и ускользают от восприятия.

Вехи и грани – это реальные вещи, принадлежащие реальному городу; соответствующие перцептивные схемы аналогичным образом включены в когнитивную карту города. Однако схемы – это не просто компоненты карты; они и сами направляют восприятие и сбор информации. Житель города знает, как выглядят критические признаки; другими словами, он знает, как надо смотреть на них, а также примерно знает, что он увидит при взгляде на них. Он знает также, в общем и целом, что он скорее всего увидит при их пересечении или при приближении к ним. Именно поэтому они и являются примечательными для него. Все это служит общей иллюстрацией общего принципа когнитивной организации. Элементы, принадлежащие

____________

¹ Hochberg (1975).

____________ 139

различным «уровням», не просто последовательно связаны таким образом, что нижние поставляют информацию следующим за ними в иерархии; они именно включены друг в друга, каждый реализует при этом свою собственную циклическую связь с предоставляемой средой информацией.

Нам остается рассмотреть еще один, может быть самый интригующий, аспект когнитивных карт. Горожанин пользуется своей ориентировочной схемой не только во время поездок по городу; он может воспользоваться ею, когда спокойно сидит у себя дома или когда его интервьюирует архитектор-планировщик. Такая схема может быть отделена от своей первоначальной функции и использована в качестве самостоятельного источника информации. Можно сделать город объектом собственного воображения, а также объектом изучения. Линч не случайно назвал свою книгу «Образ города». Существует тесная связь между когнитивными картами и умственными образами, к этому вопросу мы теперь и перейдем.

ГЛАВА 7. ВООБРАЖЕНИЕ И ПАМЯТЬ

Воображение – тема, казавшаяся некогда слишком зыбкой, слишком менталистской и слишком незначительной для серьезного изучения, – стала сейчас модным объектом когнитивных исследований ¹, насчитывающих уже много важных открытий и повторных открытий. Была многократно подтверждена эффективность образов как мнемотехнических средств; установлено, что воображение и восприятие могут вступать в конфликт друг с другом, по крайней мере в определенных условиях; операции сканирования или изменения ориентации образов осуществляются, как было показано, в определенные и доступные измерению интервалы времени ². Интенсивно исследовались эйдетические образы ³, характерные для некоторых детей,

______________

¹ Целый ряд опубликованных в последние годы книг свидетельствует об этом интересе: Richardson (1969); Horowitz (1970), Segal (1971b), Paivio (1971), Sheehan (1972), Chase (1973).

² Конкретные ссылки на соответствующие экспериментальные работы будут даны в этой главе позднее.

³ Эйдетические образы у детей – сообщение ребенка о том, что он продолжает видеть картину в течение приблизительно минуты после того, как она была убрана из поля зрения, – по-прежнему остаются спорной проблемой. и , снова вызвавшие интерес к изучению эйдетических образов своей работой 1964 г., пересмотрели некоторые прежние представления на основе новых данных (Leask, Haber, Haber, 1969). В разных исследованиях приводятся весьма различные результаты, относящиеся к таким центральным вопросам, как частота эйдетических образов, их точность, степень сходства с тем, что переживается при реальном акте видения. Грей и Гаммерман (1975) сделали полезный обзор работ в этой области. Что касается меня, то я склонен думать, что умственные образы у детей-эйдетиков во многом сходны с соответствующими образами у других людей, но их интересуют другие аспекты образов, и, кроме того, .они используют другие средства интроспективного описания, в частности метафоры. Этот феномен, по-видимому, никогда не был обнаружен у взрослых, за исключением некоторых межкультурных исследований, в которых проблемы перевода, унификации критериев, социальных ожиданий, образности и т. п. являются, вероятно, причиной удивительного многообразия и противоречивости результатов (Doob, 1964, 1965, 1966, 1970; Feldman, 1968). Поразительные зрительные воспоминания отмечались эпизодически у взрослых в исследованиях, посвященных совершенно, иным проблема м (см., например, Лурия, 1969; Stromeyer, 1970; Stromeyer, Psotka, 1970; Gummerman, Gray, 1971), однако они сильно отличались от эйдетических образов у детей, а также друг от друга. У этих испытуемых образы не просто наблюдались спустя несколько секунд после действия стимула, но могли произвольно вызываться. Я не могу предложить адекватного теоретического объяснения этому.

______________ 141

и были написаны книги о людях с замечательными способностями к образному запоминанию ¹.

Полученные результаты объяснялись в основном в терминах линейной когнитивной модели, изображенной в огрубленном виде на рис. 1. Эта модель предполагает, что зрительный образ – это, в сущности, сформировавшийся необычным способом «перцепт». Считается, что, хотя перцепты, как правило, являются завершением цепи операций по переработке информации, в начале которой находится стимул, они могут быть получены также и в отсутствие такового. С помощью памяти можно вызвать поток процессов где-то в середине перцептивной системы (вместо того чтобы запустить его, воздействовав на рецепторы), и в конечном счете он достигнет того места, где находится сознание. Когда это случается, мы, согласно модели, констатируем наличие умственного образа. Если воспользоваться терминологией прошлого века, то образы представляют собой не что иное, как «ощущения центрального происхождения».

На самом деле существует два варианта этой теории, спор между сторонниками которых сводится к вопросу о том, можно ли считать, что поток переработки завершается, когда достигается уровень сознания. Некоторые психологи полагают, что можно манипулировать образом, изучать его и перерабатывать

___________

¹ Лурия (1969).

___________ 142

и на каких-то последующих стадиях, как если бы он был картиной, которую реально разглядывает индивид ¹. Это в определенном смысле согласуется с интроспекцией, поскольку мы действительно как будто бы рассматриваем наши образы. В то же время философский аспект такого подхода имеет целый ряд слабых мест: приходится постулировать существование нового перцептивного механизма, осуществляющего это рассматривание. Понимая эту трудность, другие теоретики склоняются к мысли, что вся переработка осуществляется где-то за кадром, а сознательный образ не более чем эпифеноменальный след уже выполненной работы ².

Оба варианта линейной теории сталкиваются с трудностями при объяснении того, почему образы и перцепты обычно не смешиваются друг с другом. Почему индивид знает, имеет ли содержание его сознания в данный момент своим источником внешний стимул или нет? Действительно, мы почти всегда в состоянии дать себе в этом отчет, по крайней мере когда не спим. Хотя эксперимент Перки часто приводится в качестве доказательства того, что перцепты и образы трудно различимы, однако при его проведении было допущено много серьезных ошибок, и он фактически не был никем воспроизведен ³. Повседневный опыт свидетельствует об обратном: восприятие объекта и его образное представление действительно

_____________

¹ См., например, Kosslyn (1975) Большинство теоретиков отрицает теорию картины, однако она часто имплицитно содержится в их рассуждениях.

² См., например, Пылышин (1973). Бауэр, придерживавшийся некогда своего рода теории картины, доступной для обозрения (Воwег, 1972), сейчас, видимо, отказался от нее и полагает, что реальные когнитивные механизмы находятся где-то в другом месте (Anderson, Bower, 1973).

³ Перки (1910) просил «наивных» испытуемых «проецировать» какой-нибудь конкретный умственный образ на экран, на который тайком от них проецировалось бледное изображение того же предмета. Многие описывали эту реальную картину как свой собственный образ, однако «требующие аспекты» ситуации почти не оставляли им возможности для выбора. (Испытуемые, подозревавшие подвох, исключались из эксперимента.) Сегал (1971 а; 1972), пытавшийся много раз повторить эксперимент Перки, обнаружил, что иногда имеют место случаи «включения» стимула в образ, но очень немногие испытуемые, если таковые вообще были, ошибочно принимали реальную картину за воображаемую.

_____________ 143

имеют нечто общее, однако они тем не менее явно различны.

В этой главе будет предложен такой подход к указанной проблеме, который непосредственно вытекает из понимания восприятия, изложенного в предыдущих главах. Воображение не есть восприятие, но образы действительно представляют собой дериваты перцептивной активности. Конкретно они представляют собой предвосхищающие фазы этой активности, схемы, которые воспринимающий вычленил из перцептивного цикла для других целей. Воображение не смешивается обычно с восприятием, потому что последнее предполагает непрерывный сбор новой информации. Только когда этот процесс прерван или отсрочен, могут появиться образы. Поскольку это происходит неизбежно и регулярно во время локомоций, когнитивные карты являются наиболее широко используемым и наименее спорным видом умственных образов.

Образы как перцептивные предвосхищения

На практике понятие воображение определяется посредством перечисления довольно случайного набора операций, включающего собственно интроспекцию, отчеты других людей об их интроспективных наблюдениях, а также множество более или менее объективных экспериментальных процедур. Предлагаемая гипотеза рассчитана на объяснение не только экспериментальных результатов, но и многих интроспективных феноменов. Я полагаю, что переживание наличия образа представляет собой внутренний аспект готовности к восприятию воображаемого объекта и что различия между людьми в природе и качестве их образов отражают различие информации, к сбору которой они подготовились. Некоторые люди находят естественным утверждать, что они «видят» свои образы, другие же полностью отвергают такую терминологию. Трудно сказать, насколько эти индивидуальные различия связаны со случайным выбором метафоры и насколько они отражают реальные различия зрительных перцептивных механизмов. Если, однако, образы суть примеры перцептивной готовности, следует, конечно, ожидать различий в точности, объеме и детальности предвосхищаемой в них информации.

144

Воображение и зрение коренным образом отличаются друг от друга. Когнитивные карты и схемы объектов, которые проявляются как образы, когда они выступают самостоятельно, смешиваются с актами локомоции и восприятия, если они возникают в процессе уже осуществляющейся активности. Они являются лишь компонентами перцептивного цикла, но не всем циклом и не его объектом. Когда же они возникают отдельно от всего остального, то переживаемое нами представляет собой воображение, а не видение. Каждому приходилось переживать подобное, каким бы именем он ни называл это и какому бы уровню структурности и детальности ни соответствовало переживаемое. Образы не являются воспроизведениями или копиями ранее сформированных перцептов, поскольку восприятие по своей сути не сводится в первую очередь к получению перцептов. Образы – это не картинки в голове, а планы сбора информации из потенциально доступного окружения.

С этой точки зрения люди не являются единственными существами, наделенными воображением. Каждый организм, способный предвосхищать организацию объектов в окружающей его среде, имеет когнитивную карту; каждый, кто может приготовиться к сбору информации, специфицирующей некоторый объект, способен представить себе этот объект. Воображением, следовательно, наделены очень многие виды животных, а также самые маленькие дети. Наделены им, однако, и взрослые, обладающие речью люди, и их интроспективные отчеты ставят перед рассматриваемой гипотезой две проблемы. Первую проблему создает сам факт существования интроспекции: если образы суть предвосхищения, а не картины, то что же происходит, когда мы их описываем? Отложим ответ на этот вопрос до следующей главы, которая будет целиком посвящена языку и его использованию. Другая проблема более актуальна и, возможно, уже волнует читателя. Каждый знает на основе своего собственного опыта, что мы способны воображать вещи, которых на самом деле не ожидаем. Само слово «воображаемые» говорит о том, что образы представляют собой нечто иное, чем реалистическое предвосхищение будущего. Как это следует понимать?

145

Когда кто-нибудь описывает умственный образ, он в соответствии с нашей гипотезой не говорит о вещи, которая существует в каком-то отдаленном и туманном уголке мозга; он говорит о принадлежащей реальному миру вещи, которая может быть актуально или потенциально воспринята. Это не означает, разумеется, что она должна быть реальной. По своей природе предвосхищения относятся скорее к вещам, которые еще только могут появиться, чем к вещам, существование которых уже установлено. Более того, нет никаких оснований для того, чтобы имеющий образ индивид верил, что соответствующий объект имеется где-то за углом или что он вообще когда-либо предстанет перед ним. Чтобы вообразить то, что, как вы знаете, не является реальностью, вам необходимо только отделить чисто зрительную готовность увидеть от общих представлений о том, что может реально случиться, и включить ее в схему другого вида. Если у вас возник образ единорога, стоящего у вас за плечом, хотя вы убеждены в том, что единорог – это сугубо мифическое животное, – это значит, что вы приготовились к сбору зрительной информации, которая открылась бы вам в единороге, несмотря на полное понимание того, что все эти приготовления напрасны. Я не знаю, способны ли к таким реорганизациям схем животные; во всяком случае, детям требуется много времени для овладения этим умением. Взрослым, однако, это дается как будто довольно легко. Согласно предлагаемой здесь гипотезе, даже противоречащие фактам образы все-таки представляют собой потенциально полезные предвосхищения. Если бы единорог каким-либо образом материализовался за спиной человека, вообразившего себе его, этот человек увидел бы его легче и быстрее, чем если бы он вообразил себе что-нибудь другое. Экспериментальные данные, подтверждающие это утверждение, будут приведены ниже.

В некотором смысле в создании образа единорога участвуют два одновременных и противоречащих друг другу предвосхищения: увидеть можно и увидеть нельзя. Если первое из них формируется зрительными схемами, то второе поддерживается более глубокими и менее лабильными когнитивными системами. Они не обязательно должны противоречить друг другу; зрительные

146

схемы обычно включены в другие и частично управляются ими. Мы можем произвольно вызывать у себя образы вещей по причинам, которые могут иметь мало или вообще ничего общего с нашим воспринимаемым окружением. Иногда такие причины достаточно очевидны; экспериментатор может специально попросить нас вызвать в воображении образ, потому что именно этого требует его исследование. Часто, однако, мы почти или совсем не можем объяснить причины, почему это пришло нам на ум. Умственные образы нередко символизируют предвосхищения или желания, являющиеся подсознательными или бессознательными в фрейдовском понимании этих терминов. Эти символические процессы, однако, не будут здесь рассматриваться; меня в настоящее время больше интересует природа воображения, а не его, цель ¹.

Способность делить, выделять и манипулировать предвосхищениями чрезвычайно важна. Она является, на мой взгляд, одной из наиболее фундаментальных операций среди всех так называемых высших психических процессов. Воображение – это лишь один пример; в следующей главе я постараюсь показать, что другим примером является язык. Как происходит это выделение? Возможны самые разные способы, большинство из которых даются нам – и требуются от нас – практикой и культурой, в рамках которой мы развиваемся. Высшие психические процессы – это прежде всего социальные феномены, ставшие возможными благодаря когнитивным орудиям и характерным ситуациям, сложившимся в ходе истории. Умственные образы, однако, представляют собой, по крайней мере частично, исключение из этого правила. Выделение образов из непосредственного контекста с неизбежностью происходит хотя бы в одной ситуации, с которой мы все хорошо знакомы, – речь идет о локомоции.

В главе 6 подчеркивалось, что когнитивные карты – это, в сущности, ориентировочные схемы, аналогичные по функции менее широким схемам, делающим возможным восприятие объектов. Тем не менее между

_____________

¹ Символические функции образов кратко обсуждаются в главе 6 «Когнитивной психологии» (1967).

_____________ 147

ними существует одно важное различие. Последовательные фазы перцептивного цикла сменяют друг друга быстро, часто за доли секунды. Для восприятия требуется сравнительно небольшое время; предвосхищения, саккадические движения и фиксации взгляда, на которые и приходится это время, действительно кратки. Локомоция же, напротив, дело медленное. Продолжительные периоды, во время которых движущийся индивид предвосхищает места и предметы, отсутствующие пока в поле зрения, неизбежны. Это означает, что он часто сохраняет схемы, совершенно неадекватные его непосредственному окружению или чему-нибудь, что ему приходится в данный момент делать. В этих условиях, должно быть, становится вполне естественным все большее использование выделенных ориентировочных схем. Вследствие этого существует значительное согласие в отношении того, что такое когнитивные карты, гораздо большее, чем в отношении образов в узком смысле слова. Другой, побочный, результат этой ситуации состоит в том, что каждый может пользоваться ориентировочными схемами для иных целей, нежели локомоция, по крайней мере после того, как ему укажут на такую возможность. Эта возможность лежит в основе древнейшего и наиболее эффективного мнемонического приема.

Метод локусов

Любое животное, способное найти нужное ему место в окружающем мире, демонстрирует ipso facto эффективную и гибкую память. В каждый момент своего путешествия оно предвосхищает отсутствующую в этот момент информацию на основе сформировавшейся когда-то ранее когнитивной карты. Эта ориентировочная схема в каждый момент путешествия животного претерпевает определенные изменения, которые неминуемо проявятся при следующем использовании схемы. Такая способность имеет важнейшее значение для приспособительного поведения как человека, так и крысы или шимпанзе, однако мы знаем о ней удивительно мало. Как формируются когнитивные карты? Какого рода информацию включают они на различных стадиях своего развития? Как они изменяются под

148

влиянием опыта? При каких условиях они забываются? Какого рода сходство приводит к смешению ориентировочных схем, относящихся к различному окружению? В отсутствие соответствующих экспериментальных данных ¹ на большинство из поставленных вопросов можно ответить лишь в самом общем виде.

Очевидно, нетрудно добавить новую информацию к когнитивной карте, когда мы воспринимаем изменения в среде, видя, например, что мост закрыт по причине ремонта или что кошка уснула на диване. Такая информация чрезвычайно устойчива и легко припоминается, хотя степень ее детальности сильно варьирует от случая к случаю и от человека к человеку. (Отчасти такая вариация просто отражает различия в том, сколько информации было получено во время восприятия.) Очень важно, что информацию можно добавлять в когнитивные карты даже на основе устного сообщения об изменении ситуации, то есть в отсутствие собственного восприятия. Мы можем изменять перцептивные предвосхищения и планы наших путешествий на основе одной только вербальной информации. Изменения, вносимые таким образом, не эквивалентны изменениям, возникающим в результате непосредственного восприятия, поскольку мы не были вовлечены в перцептивный цикл взаимодействия с самими объектами. Тем не менее эти изменения также могут быть весьма значительными и устойчивыми.

Когнитивные карты могут забываться до некоторой степени; иными словами, они утрачивают со временем какие-то свои детали. Забывание в этом смысле является, однако, менее сильным, чем можно было бы ожидать; мы с радостью обнаруживаем, что много лет спустя можем снова найти дорогу в некогда знакомой местности. Забывание, которое все-таки имеет

_____________

¹ Обзор работ по когнитивным картам был недавно сделан Сигелом и Уайтом (1975); несколько важных исследований было проведено и его сотрудниками (Kosslyn, Pick Fariello, 1974; Acredolo, Pick, Olsen, 1975). Исследования, вдохновленные работой Кевина Линча (глава 6), и исследования запоминания «микросред» – игрушечных ситуаций или их фотографий – также, видимо, содержат релевантную информацию (Mandler, Stein, 1974; Mandler, Parker, 1976; Dirks, Neisser, 1977); существует также более старая литература, относящаяся к лабиринтам, где путь прослеживается пальцем.

_____________ 149

место, затрагивает скорее незначительные детали включенных схем, нежели общую структуру. Так по крайней мере можно было бы предположить по аналогии с вербальным материалом: как показывают исследования, содержание предложения или рассказа в целом сохраняется в памяти значительно дольше, чем конкретные слова, входящие в их состав ¹.

Большинство ошибок, встречающихся при использовании когнитивных карт, обусловлены, видимо, не столько чистым «забыванием», сколько ошибками смешения или интерференции. Нередко у нас формируется более одной когнитивной карты данной части среды. В последний раз, например, мост, возможно, был открыт для движения, а кошка сидела на ковре. Для адекватного воспоминания в таких условиях требуется знать, какая именно когнитивная карта соответствует данному моменту – иными словами, какая из них сформировалась позднее. Если ни одна из сохранившихся характеристик когнитивных карт не указывает на их относительный возраст (что часто случается по прошествии значительного периода времени), могут произойти ошибки. Поиск дороги и припоминание, таким образом, больше всего подвержены ошибкам в тех случаях, когда соответствующие ситуации часто менялись в прошлом (подобно местонахождению кошки), и меньше всего – в случае сравнительно стабильных ситуаций (например, местонахождения зданий).

Тот факт, что когнитивные карты относительно устойчивы во времени и тем не менее легко поддаются модификациям, делает их удобными мнемоническими средствами. Метод локусов, изобретенный в древности греками, основывается именно на этих свойствах. Прежде всего необходимо ознакомиться с последовательностью каких-либо примечательных

____________

¹ Закс (1967, 1974) показала, что испытуемые почти сразу забывают детали отдельных предложений, сохраняя в памяти их семантическое значение; Брэнсфорд и его сотрудники установили, что. индивид скорее узнает сценарий, образованный последовательностью предложений, чем сами эти предложения (Bransford, Franks, 1971; Bransford, Barclay, Franks, 1972); Тулвинг и Томсон (1973) обнаружили, что даже узнавание отдельных слов может зависеть от восстановления конкретного смыслового контекста, существовавшего при заучивании.

____________ 150

мест (локусов), расположенных вдоль некоторого маршрута. (Для древних в качестве такового часто служила прогулка по обширному храму с многочисленными нишами и статуями; сейчас для этой цели удобнее использовать территорию университетского городка.) Заучив такую когнитивную карту, можно пользоваться ею снова и снова как мнемоническим средством. Для того чтобы запомнить какой-то случайный список предметов, вы должны просто последовательно зрительно представить их себе находящимися в определенных вами заранее и следующих друг за другом вдоль маршрута локусах. Чтобы вспомнить список, потребуется лишь мысленно повторить путь; каждый предмет из списка будет спокойно дожидаться на том месте, где вы его поместили ¹.

Нет сомнений в эффективности этого метода. Он позволяет запомнить список любой длины за один раз при условии предварительного формирования когнитивной карты с достаточно отчетливыми локусами. Этот метод годится для всех, даже для людей, которые вначале утверждают, что у них вообще никогда не бывает никаких образов. После многих демонстраций этого метода в аудиториях я еще не нашел ни одного, студента, неспособного воспользоваться им. Несколько лет назад группа моих студентов подготовила и прочитала курс по памяти и воображению в местной средней школе; каждый школьник оказался в состоянии понять и применить метод локусов ².

Универсальную эффективность этой мнемонической системы легко объяснить. Имеющийся у нас образ объекта в конкретном месте представляет собой просто-напросто готовность к сбору информации,

______________

¹ Прекрасное изложение истории метода локусов с классических времен до современности принадлежит Йетсу (1966). Росс и Лоуренс (1968) получили первое современное экспериментальное подтверждение его эффективности. «Analysis of a Mnemonic Device» Бауэра (1970) представляет собой очень хороший обзор последних работ, посвященных этому методу и связанным с ним мнемоническим приемам, а также содержит некоторые размышления, касающиеся его возможной нейрофизиологической основы. Любая книга, посвященная памяти, включает метод локусов в чистом виде или ту или иную его модификацию (например, Furst, 1948; Lorayne, Lucas, 1974).

² Краткое описание этого курса приводится в: Neisser (1975).

______________ 151

специфицирующей объект, в тот момент, когда мы окажемся в нужном месте. Каждый, кому знакома некоторая местность, имеет когнитивную карту, включающую схемы многих индивидуальных локусов, и способен предвосхитить, что он увидит последовательно в любом из этих мест. Каждый, кто способен изменить когнитивную карту на основе вербальной информации и дать позднее вербальное описание того, что он готов увидеть, может воспользоваться методом локусов для организации и воспроизведения случайных списков.

Ассоциации, воображение и память

Существуют и другие способы использования образов для запоминания вещей. В экспериментальной процедуре, называющейся «Метод парных ассоциаций», испытуемый заучивает большое число пар слов (например, «акула – колыбель») до тех пор, пока он не окажется в состоянии вспомнить второй член любой пары в ответ на предъявление первого. Список из 20 таких пар приходится повторять много раз, если заучивать его обычным способом. Заучивание происходит гораздо быстрее, если просить испытуемого формировать умственные образы каждой пары, отображающие взаимодействие ее членов: например, зрительно представить себе акулу в колыбели или грызущую колыбель. Метод не будет «работать», если два объекта просто представлены один рядом с другим; они обязательно должны находиться во взаимодействии. Более того, он неэффективен в тех случаях, когда пара состоит из абстрактных слов типа «справедливость» или «категория»; слова должны быть конкретными ¹.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |