26

В последние несколько лет ситуация коренным образом изменилась. Психические процессы снова оказались в центре живого интереса. Возникла новая область, называемая когнитивной психологией. Она изучает восприятие, память, внимание, распознавание конфигураций, решение задач, психологические аспекты речи, когнитивное развитие и множество других проблем, в течение полувека ожидавших своей очереди. Специальные журналы, некогда перегруженные статьями о поведении животных, заполнены сейчас отчетами о когнитивных экспериментах; то и дело возникают новые журналы: «Cognitive Psychology», «Cognition», «Memory and Cognition», «Perception and Psychophysics». Теперь легко получить субсидии на проведение исследования в этой области; и почти в каждом крупном университете есть лаборатория когнитивных процессов. Заново открыты и по достоинству оценены работы Пиаже.

Такой ход событий был обусловлен несколькими причинами, однако важнейшей из них было, видимо, появление электронно-вычислительных машин (ЭВМ). Дело не только в том, что ЭВМ облегчает проведение экспериментов и делает возможным тщательный анализ получаемых результатов. Оказалось, что операции, выполняемые самой электронно-вычислительной машиной, в некоторых отношениях аналогичны когнитивным процессам. ЭВМ получает информацию, манипулирует символами, сохраняет в «памяти» элементы информации и снова их извлекает, классифицирует информацию на входе, распознает конфигурации и т. д. Делает ли она все это именно так, как человек, представлялось менее важным по сравнению с тем, что она вообще способна это делать. Появление ЭВМ послужило давно уже необходимым подтверждением того, что когнитивные процессы вполне реальны, что их можно исследовать и даже, может быть, понять. Вместе с ЭВМ появился также новый словарь и новый набор понятий, относящихся к когнитивной деятельности; такие термины, как информация, вход, переработка, кодирование и подпрограмма, стали обычным делом. Некоторые теоретики начали утверждать, что все психологические теории

27

должны быть явным образом сформулированы в виде машинных программ ¹. Другие не соглашались с этим и продолжают не соглашаться ², никто, однако, не сомневается в важности аналогий с компьютером для современной психологии.

По мере развития концепции переработки информации попытка прослеживания движения потока информации в «системе» (то есть в мозгу) стала первоочередной целью в этой новой области. (Именно так сформулировал эту цель и я в книге «Когнитивная психология» ³.) Быстрое развитие нескольких новых экспериментальных методов, предложенных Бродбентом, Сперлингом, Стернбергом и другими, породило опьяняющее чувство прогресса. Эти методики были только началом; за ними последовал настоящий поток новых методов, большинство из которых основывалось на точной временнóй регистрации стимулов и ответов и полностью исключало при этом необходимость интроспекции. Умножение этих остроумных и в научном отношении безупречных методов создавало впечатление, что когнитивная психология сумеет избежать все те ловушки, в которые попала старая психология, – многие и сейчас склонны так думать.

Этот оптимизм был, видимо, преждевременным. Изучение процессов переработки информации становится все более распространенным и престижным, однако оно пока еще не связано с такой теорией человеческой природы, которая могла бы найти себе применение за пределами лаборатории. И даже в лаборатории ее основные постулаты не выходят за рамки той компьютерной модели, которой она обязана своим существованием. То, как люди действуют в реальном мире, как они взаимодействуют с ним, по-прежнему не

____________

¹ Newell, Shaw, Simon (1958); Newell, Simon (1972); Anderson, Bower (1973; Winston (1975).

² Сопротивление моделированию на ЭВМ имеет в основном пассивный характер; психологи просто продолжают выдвигать теории иных видов, Немногие теоретики оказались достаточно смелыми, чтобы четко указать границы того, что можно программировать (Dreyfus, 1972; Gunderson, 1971). Некоторое время назад я изложил свои взгляды на ограниченность современного «искусственного интеллекта» (Nеissег, 1963), а позднее привел их в соответствие с новыми данными (Neisser, 1976).

³ Nеissеr (1967).

____________ 28

принимается в расчет. Действительно, постулаты, лежащие в основе большинства современных работ, посвященных переработке информации, удивительно мало отличаются от постулатов интроспективной психологии XIX в., несмотря на отказ от интроспекции как таковой.

Если когнитивная психология будет и впредь столь тесно связана с этой моделью, ей придется, видимо, столкнуться с трудностями. Недостаточная экологическая валидность, безразличие к вопросам культуры, отсутствие среди изучаемых феноменов главных характеристик восприятия и памяти, как они проявляются в повседневной жизни, способны превратить такую психологию в узкую и неинтересную область специальных исследований. Уже есть признаки того, что именно это и происходит. Возникновение новых методик уже больше не вселяет надежд, а, скорее, действует угнетающе. В своей недавней работе Аллан Ньюэлл приводит ни много ни мало 59 экспериментальных процедур, используемых в настоящее время ¹. Он явно выражает сомнение в том, что еще одно «поколение» исследований этого типа и разработка еще большего числа методов сделают нас сколько-нибудь мудрее. 57 процедур из списка Ньюэлла предполагают искусственные лабораторные ситуации; единственные методики, в которых есть какая-то доля экологической валидности, связаны с игрой в шахматы и рассматриванием Луны.

Изменить эту тенденцию можно, как я думаю, только придав когнитивным исследованиям более «реалистический» характер в нескольких смыслах этого слова. Во-первых, представители когнитивной психологии должны приложить большие усилия для понимания познавательной активности в том виде, какой она имеет в обычной среде в контексте естественной целенаправленной деятельности. Это означает не прекращение лабораторных экспериментов, а сосредоточение внимания на экологически более важных переменных, чем те, которые оказываются легко доступными для манипулирования в эксперименте. Во-вторых, придется уделить больше внимания деталям того реального мира, в котором обитают воспринимающие и мыслящие индивиды, а также тонкой структуре информации,

__________

¹ Newell (1973).

__________ 29

предоставляемой им этим миром. Возможно, мы тратим слишком много усилий на построение гипотетических моделей психики и слишком мало занимаемся анализом той среды, для обеспечения взаимодействия с которой она формировалась. В-третьих, психология должна как-то учитывать тонкие и сложные когнитивные навыки, которые люди действительно способны приобретать, а также то обстоятельство, что эти навыки претерпевают систематические изменения. Удовлетворительная теория когнитивной активности человека едва ли может быть результатом таких экспериментов, где неопытным испытуемым приходится выполнять новые и бессмысленные задачи. Наконец, представители когнитивной психологии должны интересоваться тем, как связана их работа с более фундаментальными проблемами: природа человека слишком важный вопрос, чтобы можно было предоставить его решение бихевиористам и психоаналитикам.

Цель данной книги состоит в том, чтобы показать, что такая задача вполне осуществима. Действительно, соответствующая работа уже ведется; существует много плодотворных направлений исследований, на которые она способна опереться. Генетические исследования Пиаже и Бауэра, работы по восприятию Джеймса и Элеоноры Гибсонов, возобновившийся интерес к. естественным когнитивным картам, к семантическим теориям языка и к наблюдению за усвоением языка в обычных условиях – эти и многие другие исследования можно рассматривать как вклад в содержательную когнитивную психологию. На них я и буду в основном опираться в дальнейшем. Там, где подобные исследования пока отсутствуют, придется заполнять пробелы гипотезами и умозрительными рассуждениями. Даже если некоторые из моих теоретических построений окажутся ложными, они могут помочь другим предложить собственные более адекватные гипотезы.

Хотя моя цель – рассмотреть все аспекты познавательных процессов в контексте реальной жизнедеятельности, большинство последующих рассуждений будет иметь отношение только к восприятию. Отчасти это связано с тем, что восприятие представляет собой основную когнитивную активность, порождающую все остальные виды; последние главы (особенно 7 и 8) показывают, как это

30

происходит в случае воображения и речи. Однако еще важнее то, что в восприятии встречаются когнитивная активность и реальность. Я не думаю, что большинство психологов правильно понимают природу этой встречи. Доминирующая точка зрения состоит в превознесении воспринимающего: утверждается, что он перерабатывает, трансформирует, перекодирует, ассимилирует и вообще придает форму тому, что в противном случае было бы бессмысленным хаосом. Этот подход не может быть правильным; назначение восприятия, как и эволюции, несомненно, состоит в раскрытии того, что же действительно представляет собой окружающая среда, и в приспособлении к ней.

Резко возражая против концепции переработки информации, Джеймс Гибсон ¹ предложил такую теорию восприятия, в которой внутренние психические процессы вообще не играют никакой роли; воспринимающий непосредственно собирает информацию, предлагаемую ему окружающим миром. Концептуальная схема, разработанная Гибсоном в рамках данной теории, весьма конструктивна, и я буду широко опираться на нее. Тем не менее гибсоновская точка зрения на восприятие также представляется неадекватной, хотя бы потому, что в ней очень мало говорится о вкладе воспринимающего в перцептивный акт. В каждом воспринимающем организме должны существовать определенного рода структуры, позволяющие ему замечать одни аспекты среды больше, чем другие, или вообще что-либо замечать.

Первая часть настоящей книги посвящена разрешению этого парадокса. Достигается это тем, что восприятие понимается как активность, осуществляемая во времени, – за это время предвосхищающие схемы воспринимающего могут быть приведены в соответствие с информацией, получаемой от среды. В главе 2 специально рассматриваются современные теории восприятия и их связь с предлагаемой нами гипотезой. В главе 3 рассматривается природа зрительного восприятия в повседневной жизни и подчеркивается различие между обычным зрением, с одной стороны, и специфическими

___________

¹ GiЬsоn (1966, 1976).

___________ 31

условиями большинства перцептивных экспериментов – с другой. Основная аргументация развивается в главе 4, где делается попытка определения схемы, сбора информации, а также других фундаментальных понятий. В этой же главе показано, что понятие «схема» может быть использовано для интерпретации развития восприятия в младенческом возрасте и что с его помощью удается объяснить восприятие как значимых, так и просто топографических аспектов объектов и событий.

Глава 5 – это в первую очередь длинные отступления, посвященные понятиям внимания, объема внимания и сознания. К тому времени, когда читатель подойдет к ней, ему уже станет ясно, что в моей аргументации есть не только позитивные, но и негативные стороны: отстаивая один вариант когнитивной психологии, я не могу обойтись без критики исходных положений других вариантов. Основным объектом критики являются механистические модели переработки информации, в которых психика выступает в виде устройства с фиксированной способностью к преобразованию дискретных и бессмысленных выходных сигналов в осознаваемые перцепты. Поскольку недавние экспериментальные исследования, посвященные вниманию, как будто бы подтверждают эти модели, представляется необходимым предложить иную интерпретацию полученных результатов. Кроме того, обсуждение внимания подчеркивает важность изучения скорее хорошо сформированных навыков, чем начальных стадий их овладения, а также те опасности, которыми чревато привлечение случайных интроспективных данных вкачестве основы механистических гипотез.

В главе 6 воспринимающий, пребывавший в первой половине книги более или менее в состоянии покоя, начинает свободно перемещаться в окружающей его среде, что сразу же открывает ему доступ к существенно новым видам информации, а также вооружает его более экстенсивными когнитивными структурами, позволяющими учитывать эту информацию. Связь между когнитивной картой и заключенными в ней схемами принимается нами в качестве общей модели организации сложных процессов. Оказывается, когнитивные карты могут использоваться не одним способом,

32

хотя их основная функция состоит в том, чтобы направлять нас в наших странствиях; с древнейших времен известно, что они могут служить также в качестве эффективных мнемонических средств. В этой роли когнитивная карта представляет собой, разумеется, особую форму умственного образа. Глава 7 непосредственно посвящена вопросу об умственных образах. В ней предполагается, что образ – это прежде всего перцептивное предвосхищение, подготовка к отбору информации определенного рода. Эта гипотеза подкрепляется обзором современных экспериментальных исследований образов.

Глава 8 – возможно, наиболее умозрительная в книге – имеет отношение к языку и речи. Особое внимание в ней уделяется интроспективному использованию языка, то есть тому, что происходит в тех случаях, когда индивид описывает умственные образы, рассмотренные в предыдущей главе. Поскольку этот вопрос не может быть решен прежде, чем будут прояснены основные проблемы, касающиеся природы и овладения речью, в главе делается попытка такого прояснения.

В заключительной главе рассматриваются более общие вопросы. Восприятие и другие познавательные процессы – это обычно не только операции, совершаемые в голове индивида, но и акты взаимодействия с миром. Такое взаимодействие не просто информирует индивида, оно также трансформирует его. Мы все созданы теми когнитивными актами, участниками которых мы были. Этот факт, подтверждению и разъяснению которого посвящаются начальные разделы книги, имеет важное значение для правильной оценки часто высказываемого положения о том, что психологи способны использовать свои специальные знания для прогнозирования или контроля поведения человека в социально значимых ситуациях. Природа когнитивной активности, видимо, делает такие прогнозы невозможными как в принципе, так и на практике. Но если это так, то и другие ветви психологии, не связанные непосредственно с исследованием когнитивных процессов, должны стремиться к более реалистическим целям.

33

ГЛАВА 2. ТЕОРИИ ВОСПРИЯТИЯ

Кажется очевидным, что, прежде чем воспользоваться знанием, мы должны получить его. Наверно, по этой причине в книгах по когнитивной психологии восприятие обычно рассматривается раньше памяти и других «высших» познавательных процессов. В действительности, однако, дело обстоит не так просто. Восприятие само зависит от навыков и опыта воспринимающего – от того, что он знает заранее. Вы, например, получите немного информации из этой книги, если не умеете читать на том языке, на котором она написана. Более того, то, что вы воспримете в моей аргументации, будет зависеть не только от сказанного мною, но также и от того, что вы знаете (и во что вы верите) до начала моих рассуждений. Этот же принцип приложим и к более коротким событиям: то, что вы узнаете из второй половины этого предложения, будет зависеть от того, что вы уже узнали из его первой половины.

Такая связь между настоящим и прошлым не означает, что вы должны помнить первую половину предложения к тому времени, когда вы начинаете воспринимать вторую, как если бы речь шла об объединении двух отчетливо различных психических процессов. Дело попросту в том, что акт чтения требует времени. Он не моментален. Информация, содержащаяся на печатной странице, открывается читающему только со временем, и чтение тоже должно быть организовано во времени. В настоящей книге я буду отстаивать

34

тезис, что все обычные акты восприятия обладают этими характеристиками.

Не только чтение, но также слушание, осязание и смотрение суть примеры хорошо отработанных форм активности, осуществляющихся во времени. Все они зависят от уже существующих структур, называемых здесь схемами, которые направляют перцептивную активность и трансформируются по мере развертывания последней. Восприятие не требует запоминания в обычном смысле, однако оно представляет собой активность, в которой непосредственное и отдаленное прошлое направляет организацию настоящего. Истинное запоминание (воспроизведение прошлого опыта) также представляет собой активность этого вида, равно как воображение, речь, мышление и любые другие формы когнитивной деятельности. Я надеюсь показать, что все эти процессы становятся более понятными, если рассматривать их именно как проявления действия одних и тех же фундаментальных когнитивных структур.

Кумулятивная, внутренне регулируемая природа восприятия не часто обсуждается психологами. Возможно, это связано с тем, что почти все соответствующие рассуждения основываются на зрении. Только после этого (в тех случаях, когда это вообще делается) рассматриваются слух и тактильная чувствительность, где роль временной организации более очевидна 1. С эволюционной точки зрения такая последовательность кажется странной. Филогенетически тактильная чувствительность древнее, чем зрение или слух. Даже очень примитивные животные ощупывают предметы и обследуют поверхности частями своего тела, получая таких образом распределенную во времени информацию; только относительно поздно появившиеся виды способны видеть и слышать. Тем не менее активное осязание изучалось мало, в то время как анализом зрения и слуха занимаются целые армии исследователей. Некоторые причины этого будут рассмотрены ниже.

_____________

¹ Я временно оставляю в стороне химические чувства – вкус и обоняние. Некоторые соображения о вкусовых ощущениях будут высказаны в главе 7.

_____________ 35

Таким образом, каковы бы ни были причины, авторы большинства теорий восприятия создавали их, имея в виду зрение. Более того, прототипом для этих теорий было не активное рассматривание, имеющее место в повседневной жизни, а очень ограниченная и специальная ситуация фиксации взгляда испытуемого, который старается держать голову и глаза как можно более неподвижно или же которому предъявляются световые вспышки столь малой длительности, что он просто не успевает двигать глазами. Все эти предосторожности обычно призваны обеспечить формирование у испытуемого только статичного и простого сетчаточного изображения. Теории того, как такое изображение следует интерпретировать или обрабатывать, послужили основой для общей теории восприятия. Мы кратко рассмотрим «модальную модель», порожденную данным подходом, а затем обсудим альтернативные возможности.

Зрительное восприятие как переработка информации

Декарт был, видимо, первым, кто сумел увидеть сетчаточное изображение. Он препарировал глаз быка, нацелил его на реальный пейзаж и исследовал перевернутое изображение этого пейзажа, спроецированное на заднюю стенку препарированного глаза 1. Часто возникало искушение предположить, что восприятие, в сущности, представляет собой именно такой процесс: люди как-то видят свои сетчаточные изображения, в результате этого получают косвенным образом информацию о том, что происходит вокруг. Однако это не так, а теоретические рассуждения, исходящие из этого, породили большую путаницу. Если бы существовал некий «внутренний человек», смотрящий на сетчаточное изображение изнутри головы, его перцептивные процессы объяснить было бы не легче, чем восприятие человека в целом. Действительно, у такого гомункулуса было бы немало своих собственных проблем. Образ, который он предположительно видит,

___________

¹ Descartes (1638). Я знаком с этой работой лишь по другим источникам.

___________ 36

перевернут, сплюснут и отличается от реального объекта по размеру; он существует в виде двух слегка отличных друг от друга вариантов и постоянно меняется с каждым движением глаз. Было выдвинуто много изощренных теорий для объяснения того, как гомункулус решает все эти проблемы; в действительности же воспринимающий индивид не имеет таких проблем. Мы не видим наши сетчаточные образы; мы видим реальную среду предметов и событий, включающую также и нас самих. Разумеется, мы видим все это, собирая информацию, доступную нам благодаря освещению ¹, но это – активность, протяженная во времени. Она совсем не обязательно должна быть организована в виде последовательности моментальных сетчаточных «снимков», а наличие или отсутствие сходства между воспринимаемыми объектами и их отображениями на сетчатке для нее не существенно.

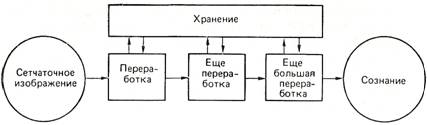

Философские проблемы, порождаемые идеей видения сетчаточного изображения, известны достаточно давно, и ни один современный психолог не придерживается в точности такого взгляда. Хотя многие нынешние теоретики по-прежнему начинают изложение своих взглядов на зрение с описания все того же сетчаточного изображения, они предлагают разные гипотезы о том, как оно используется. В соответствии с современной доктриной изображение не разглядывается, а перерабатывается. Считается, что определенные специфические механизмы зрительной системы, называемые детекторами, дают начало нервным импульсам в ответ на некоторые столь же специфические признаки изображения. Информация об этих признаках передается затем на более высокие уровни мозга. На самых высоких уровнях эта информация сличается и объединяется с ранее накопленной информацией в результате ряда процессов, итогом чего является образование перцептивного опыта. Теории этого типа – теории внутренней переработки информации – часто иллюстрируются с помощью блок-схем. Одна из таких схем представлена на рис. 1.

___________

¹ Такое описание принадлежит Дж. Гибсону.

___________ 37

Рис. 1. Модель восприятия, основанная на теории внутренней переработки информации

Множество психологических и физиологических данных подтверждают правомерность этого общего подхода. Благодаря электрофизиологическим методам были выявлены нейронные системы, избирательно реагирующие на ориентацию, кривизну контура, цвет и движение стимулов. Более того, некоторые иллюзии, адаптационные эффекты и закономерности времени реакции могут быть легко объяснены в терминах активности этих детекторов ¹, иными словами, информация, передаваемая ими центрам более высоких уровней, безусловно, значима. Создается впечатление, однако, что другие аспекты восприятия гораздо труднее объяснить с помощью моделей рассматриваемого типа. Особенно серьезные проблемы возникают в связи с избирательностью, организованностью, осмысленностью, связностью, достоверностью и развитием восприятия. Почему разные люди замечают различные аспекты одной и той же реальной ситуации? Почему одни фрагменты изображения на сетчатке воспринимаются принадлежащими одному и тому же объекту, а другие независимыми от него? Почему мы часто воспринимаем скорее значение событий, чем их внешние, легко детектируемые признаки? Как осуществляется «интеграция» информации, полученной во время отдельных зрительных фиксаций объекта? Почему восприятие почти всегда точно, несмотря на отмеченную выше неадекватность сетчаточного изображения? Почему младенцы, по всей видимости, с самого начала воспринимают предметы (см. главу 4)?

____________

¹ Сейчас имеется столько материала о нейронах-детекторах, что рассмотреть его здесь должным образом просто невозможно. С кратким обзором этого материала и примером основанной на нем теории можно познакомиться в книге Линдсея и Нормана (1972).

____________ 38

Что происходит В процессе перцептивного научения?

На некоторые из этих вопросов можно дать ответ и на основе модифицированной модели внутренней переработки информации. В ранее написанной мною книге ¹ я предположил, что внутренний перцептивный поток включает две последовательные стадии. На первой стадии предвнuманuя выделяются и анализируются отдельные признаки. За этим автоматическим процессом следует обычно конструктивный акт, посредством которого воспринимающий «строит» какой-то один перцептивный объект, но не другой. Поскольку о преимуществах этого подхода я уже говорил раньше, здесь я сосредоточусь на одной из связанных с ним трудностей. Этот подход не может объяснить достоверности восприятия. Если перцепты конструируются, то почему они обычно точны? Разумеется, восприятие - это не счастливая рулетка, где все время выпадают нужные умственные образы!² Ответ, видимо, связан с типом и качеством оптической информации, доступной воспринимающему. В большинстве случаев информация должна быть достаточно специфической для того, чтобы сконструированный перцепт был верен реальному объекту. Но если допустить это, понятие «конструирование» становится почти излишним. Возникает искушение совсем отказаться от него, как это и сделал Дж. Гибсон³.

___________

¹ Nеissеr (1967).

² Некоторые теоретики (например, Sеgа1, 1971а, 1972) буквально так интерпретировали конструктивный подход; и отдельные неосторожные формулировки в моей предыдущей книге, видимо, способствовали этому. Я сожалею об этом, поскольку такая интерпретация ведет к своего рода «перцептивному релятивизму», при котором по определению каждое индивидуальное видение мира в одинаковой мере адекватно.

³ Дж. Гибсон впервые предложил то, что он называет «экологической оптикой», в работе 1961 г. и разработал эту концепцию в книге «The Senses Considered as Perceptual Systems» (1966). Он развил ее затем в недавно законченной работе, озаглавленной «Аn Ecological Approach to Visual Perception», многие главы которой доступны для ознакомления (книга вышла в свет в 1979 г.- Прим. ред.). В другой работе (Nеissеr, 1977) я предлагаю несколько более полный анализ теории Гибсона и следствий из нее.

___________ 39

Световая информация

Гибсоновская теория восприятия начинается не с сетчаточного изображения. Она начинается с рассмотрения света, отражаемого от объектов и доступного для анализа в любой точке пространства. Сложные структурные свойства этого потока света определяются природой и положением объектов. Эта структура и специфицирует данные объекты, информация о них содержится в свете. Когда наблюдатель или объект движутся, некоторые характеристики потока света остаются инвариантными, тогда как другие меняются; эти инвариантные во времени характеристики еще более точно специфицируют «топографию» среды. Наблюдатель воспринимает благодаря тому, что он попросту «улавливает» эти инварианты. Может быть, ему и приходится специально искать информацию, но у него нет нужды перерабатывать ее, поскольку она вся уже содержится в свете.

Подход Гибсона имеет некоторые явные преимущества перед традиционным подходом. Организм для него не является чем-то пассивным, действующим под влиянием стимульных воздействий, скорее, он сам все время подстраивается к свойствам окружающей его среды, которые объективно существуют, точно специфицированы и адекватно воспринимаются. Акцент на протяженном во времени сборе информации делает теорию Гибсона приложимой к гаптической (связанной с осязанием) и акустической информации точно так же, как и к световой, по крайней мере в принципе. Наиболее важной особенностью этой теории является указание на то, что исследователям восприятия следует стремиться скорее к созданию новых и более богатых способов описания информации, содержащейся в стимулах, чем к построению все более тонких гипотез относительно внутренних психических механизмов. «Экологическая оптика» Гибсона представляет собой попытку такого описания. (С моей точки зрения, недавнее описание оптической информации как совокупности пространственных частот ¹ является еще одной перспективной попыткой этого рода, хотя сам Гибсон в этом сомневается.)

____________

¹ В качестве простой пространственной волновой структуры может рассматриваться не только вертикалбная решетка, образованная равноотстоящими линиям. и; любая оптическая структура может быть представлена с помощью Фурье-анализа как результат наложения ряда таких волновых структур – точно так же, как любая меняющаяся во времеии акустическая волна может быть представлена в виде суммы синусоид. Этот способ анализа, предложенный Кэмпбеллом н Робсоном (1968), позволил получить замечательные результаты. Последний обзор их см. в работе Секьюлера (1974).

____________ 40

Несмотря на указанные достоинства, теория эта остается в некоторых отношениях неудовлетворительной. В ней, совершенно очевидно, ничего не говорится о том, что происходит в голове воспринимающего. Какие когнитивные структуры необходимы для восприятия? Чем отличаются воспринимающие субъекты друг от друга? Что происходит, когда мы выбираем то, на что смотреть, и как мы научаемся видеть лучше? Почему возможны иллюзии и ошибки, если восприятие – это всего лишь сбор уже существующей и вполне специфической информации? Как следует понимать другие когнитивные процессы – воображение, запоминание, мышление, где двусторонняя связь между организмом и средой слаба или вообще отсутствует?

Некоторые из этих вопросов, особенно касающиеся когнитивного развития и перцептивного научения, рассматриваются в работе Элеоноры Гибсон ¹. Как она показала, различие между тренированным и нетренированным наблюдателями состоит не в том, что первый добавляет нечто к стимулу, а в том, что он способен извлечь больше информации из него: он обнаруживает признаки и структуры высших порядков, к которым не восприимчив «наивный» наблюдатель. Новорожденный игнорирует информацию, которую старшие дети и взрослые усваивают без всяких усилий. Для обоих Гибсонов задача психологии состоит в том, чтобы описать эту информацию. Однако этого, видимо, недостаточно; другая, не менее важная, задача состоит в том, чтобы понять внутренние когнитивные структуры воспринимающего и способы их изменения.

____________

1 В дополнение к систематическим «Principles of Perceptual Learning and Development» (1969) Э. Гибсон выполнила недавно изящный и убедительный критический разбор всей концепции переработки информации («How Perception Really Develops а View from outside the System» 1977). О важном. применении ее теории см. в: Е. J. Gibson. Н. Levin «The Psychology of Reading» (1975).

____________ 41

Перцептивный цикл

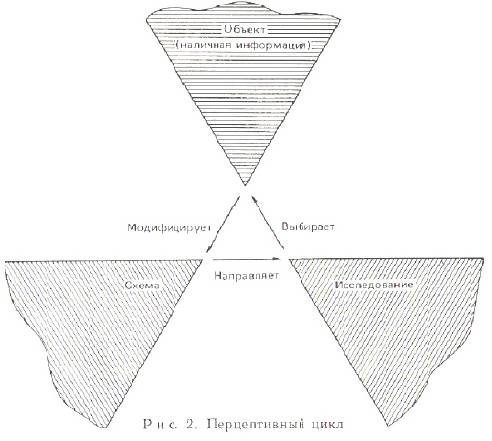

По моему мнению, важнейшими для зрения когнитивными структурами являются предвосхищающие схемы, подготавливающие индивида к принятию информации строго определенного, а не любого вида и, таким образом, управляющие зрительной активностью. Поскольку мы способны видеть только то, что умеем находить глазами, именно эти схемы (вместе с доступной в данный момент информацией) определяют, что будет воспринято. Восприятие, действительно, – конструктивный процесс, однако конструируется отнюдь не умственный образ, возникающий в сознании, где им восхищается некий внутренний человек. В каждый момент воспринимающим конструируются предвосхищения некоторой информации, делающие возможным для него принятие ее, когда она оказывается доступной. Чтобы сделать эту информацию доступной, ему часто приходится активно исследовать оптический поток, двигая глазами, головой или всем телом. Эта исследовательская активность направляется все теми же предвосхищающими схемами, представляющими собой своего рода планы для перцептивных действий, так же как и готовность к выделению оптических структур некоторых видов. Результат обследования окружения – выделенная информация – модифицирует исходную схему. Будучи таким образом модифицированной, она направляет дальнейшее обследование и оказывается готовой для дополнительной информации. Цикл этот представлен в виде схемы на рис. 2.

Информация, собираемая зрением, по необходимости является оптической и состоит из пространственных и временных световых структур. Однако оптическая информация может специфицировать объекты и события на различных уровнях абстракции и значения, причем схема, функционирующая на одном уровне, не обязательно должна быть чувствительной к другим уровням. Если мы видим, например, что кто-то улыбается, в наличии может быть информация, позволяющая определить (а) форму его зубов; (б) изменение положения его губ; (в) тот факт, что он выполняет некий культурно-значимый акт, например улыбается;

42

(Рис. 2. Перцептивный цикл)

(г) нечто касающееся его настроения: улыбка может быть либо веселой, либо сардонической, либо просто вежливой – в зависимости от контекста, в котором она имеет место. Когда мы воспринимаем настроение, мы находимся в другом перцептивном цикле, чем когда мы воспринимаем движение губ. У нас формируется иной (хотя, может быть, частично совпадающий) набор предвосхищений; мы выделяем информацию, распределенную в иных временных границах; мы пользуемся этой информацией для других целей и в результате по-иному запоминаем это событие. Таким образом, понятие перцептивного цикла объясняет, как можно воспринимать значение наряду с формой и пространственным расположением.

Схема двумя различными способами обеспечивает непрерывность восприятия во времени. Поскольку схемы суть предвосхищения, они являются тем посредником, через которого прошлое оказывает влияние на будущее; уже усвоенная информация определяет то, что будет воспринято впоследствии.

43

(Таков механизм, лежащий в основе памяти, хотя последний термин лучше сохранить для тех случаев, когда образование схемы и ее использование разделены временем и изменившейся ситуацией.) Кроме того, некоторые схемы являются временными по самой своей природе. Если, например, объект движется, в световом потоке имеют место непрерывные и сложные изменения. Если объект движется по направлению к воспринимающему, оптические проекции каждого элемента текстуры поверхности движутся к периферии сетчатки; конфигурация на сетчатке наблюдателя подвергается непрерывному расширению. Нет необходимости предполагать, что это расширение воспринимается в виде серии дискретных и по отдельности предвосхищаемых кадров, хотя его и можно смоделировать в виде такой серии в кино. Схема настраивается на оптическое событие в целом. Можно предвосхитить вpeмeнныe структуры, так же как и пространственные. Эта особенность схем еще более очевидна в случае других сенсорных модальностей, как мы это вскоре увидим.

Тот факт, что я предпочел модель, изображенную на рис. 2, модели на рис. 1, не означает, что я отрицаю существование внутренних когнитивных процессов. Совершенно очевидно, что треугольник, названный схемой, имеет сложную структуру. Но эту структуру не следует понимать как простой поток от периферии к центральным отделам мозга; она обслуживает процесс непрерывного взаимодействия. Мне кажется, что ее компоненты лучше рассматривать как вложенные в нее схемы, взаимодействующие со средой по своим собственным законам (см. рис. 3, глава 6), а не как дискретные уровни с входом и выходом. Более того, хотя схема играет решающую роль в каждом перцептивном акте, она не является «перцептом» И не порождает перцепты где-либо в голове воспринимающего. Акт восприятия вообще не завершается перцептом ¹. Схема – лишь одна из фаз непрекращающейся активности, связывающей воспринимающего с окружающей средой.

______________

¹ Heкотоpые философы были вынуждены постулировать существование перцептов потому, что иногда мы как будто бы видим вещи, которых на самом деле нет: кино, последовательные образы, двоящиеся образы, галлюцинации, сны и т. д. В большинстве этих случаев имеет место своего рода «моделирование»: иными словами, наблюдатель оказывается систематически неправильно информированным. Либо в реальной среде, либо в какой-то части его зрительной системы моделируется информация, которая была бы в наличии, если бы объект реально присутствовал. Механизм моделирования очевиден в случае кино и едва ли менее очевиден в случае последовательных образов, двоящихся образов и подобных феноменов. Такое моделирование обычно имеет незавершенный характер и легко обнаруживается; мы узнаем кино или последовательный образ, когда, видим их. В этих случаях «перцепт» можно определить как тот конкретный объект (или размытая форма и т. д.), который скорее всего обеспечил бы эту же самую информацию, если бы он действительно присутствовал. Когда объект присутствует, нет никакой необходимости в постулировании отдельного перцепта.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |