Избирательное слушание и теории внимания

Нет необходимости обязательно предъявлять на два разных уха два сообщения; любое различие делает возможным избирательное слушание. Сообщения могут исходить из различно локализованных источников, или произноситься двумя людьми с отчетливо разными голосами, или просто отличаться по громкости. Легче следить за значимым текстом, чем за бессмысленным, и можно (хотя это и трудно) следить за первичным сообщением, опираясь только на его значение, когда, например, оба сообщения записаны одним и тем же человеком звучат из одного динамика с одинаковой громкостью ¹.

Решение следить за каким-то одним, а не другим сообщением важно потому, что оно является практически абсолютным. Если спросить испытуемого впоследствии о вторичном сообщении, то выяснится, что он фактически ничего о нем не знает. Он не узнает слов, которые повторялись десятки раз, и даже не может сказать, было ли это сообщение на его родном языке. (Как правило, испытуемые могут сказать, был ли говоривший мужчиной или женщиной.) При определенных условиях, однако, вторичная информация не игнорируется полностью.

__________________

¹ Изложение этой работы см.: Neisser (1967).

__________________ 99

Довольно рано стало понятно, что испытуемые эпизодически замечают на втором канале значимые для них слова, особенно свое имя и повторение или возможное продолжение первичного сообщения ¹.

Эти данные вызвали целый взрыв теорий внимания. Возможно, наиболее разработанной из них была теория Трейсман. Она предположила, что содержательно перерабатывается только то сообщение, которое оказалось объектом внимания, так как фильтрующий механизм ослабляет информацию по другому каналу, препятствуя ее попаданию в высшие мозговые центры. Считается, что фильтр может детектировать физические признаки, такие, как качество голоса, и локализацию (действительно, это должно быть так для выбора адекватного сообщения), но полностью не пригоден для определения значения опознаваемого.

Помимо фильтра, Трейсман постулировала некоторое множество нейронных единиц (имеющих у различных авторов разные названия: логогены, анализирующие элементы, демоны и детекторы ²), которые соответствуют словам, составляющим словарь индивида; эти единицы могут приводиться в действие информацией, пропускаемой к ним фильтром. Даже слабая струя отфильтрованной вторичной информации может активировать логоген, если только он должным образом сформирован и подготовлен (например, логоген, соответствующий собственному имени, или логогены, соответствующие словам, оказавшимся временно более значимыми благодаря контексту). Осознанное понимание отождествляется Трейсман с активностью на самых высших уровнях системы переработки информации: считается, что активность логогенов имеет осознанный характер, а активность фильтров нет.

Теория Трейсман является особенно наглядным примером модели линейной переработки информации, представленной на рис.1. Воспринимающий рассматривается как пассивный проводник информации, имеющий узкое место – «воронку» – где-то в самом начале

__________________

¹ Moray (1959); Treisman (1964 в, .1969).

² Термин логоген принадлежит Мортону (1969); термин демон предложил Селфридж (1959), теория которого. была, первой теорией этого рода. В настоящее время наиболее популярен термин детектор.

__________________ 100

последовательности блоков переработки информации. Большинство теорий, предлагавшихся в качестве альтернативы теории Трейсман, исходят из того же постулата и отличаются от нее, только локализацией «воронки». Так, Д. Дойч и Дж. Дойч ¹ отвергли концепцию фильтра и предположили, что вся информация перерабатывается полностью независимо от того, является ли она объектом внимания или нет. В их гипотезе отбор осуществляется только на стадиях запоминания и осуществления действия. Испытуемые в экспериментах на избирательное слушание на самом деле воспринимают оба голоса, но забывают вторичную информацию настолько быстро, что она практически не влияет на их поведение или сознательный опыт. В этом варианте, таким образом, активность логогенов не является осознанной; мы перерабатываем информацию, не сознавая этого. Наши психические механизмы знают обо всем, что происходит вокруг нас, но отвергают большую часть этой информации как не имеющую значения еще до того, ,как она достигнет сознания.

Чтобы понять эту становящуюся все более популярной точку зрения ², следует постоянно иметь в виду, что в основе ее лежит резкое разграничение памяти и восприятия. Любое использование информации через несколько миллисекунд после того, как она была предъявлена, любое предвосхищение, любая опора на непрерывность среды – короче говоря, любой из феноменов, обсуждаемых в этой книге, рассматривается как зависящий от памяти, а не от «восприятия». Таким образом, утверждение Дойчей, что мы «воспринимаем» все, что нас окружает, перестает казаться столь радикальным, оно означает только, что мы постоянно регистрируем, а затем забываем множество не связанных между собой сенсорных данных.

Две линии доказательств приводятся в пользу этой теории полной пассивной переработки. Первая опирается на недавние опыты, экспериментально подтверждающие возможность восприятия вторичной информации: оказалось, что с вторичного канала собирается значительно больше информации, чем это представлялось

__________________

¹ Deutsch, Deutsch (1963). См. также дискуссию между Трейсман и Джеффеном (1967) и Дойчем, Дойч и Линдсеем (1967).

² См., например, Shiffrin (1978), Posner, Snyder (1975).

__________________ 100

после первых экспериментов. Интерпретация этих результатов будет дана ниже. Данные второй линии связаны с некоторыми новыми исследованиями перцептивной установки. Они показали, вопреки интуитивным представлениям, что знание того, где (на какое ухо, какой сенсорной модальности, в каком месте) будет предъявлен короткий стимул, не помогает испытуемому обнаружить его ¹. Эти результаты не будут рассматриваться здесь, поскольку они имеют такое же отношение к естественному вниманию, как традиционные тахистоскопические исследования – к восприятию. Благодаря вниманию мы воспринимаем не уши, не модальности и не точки в зрительном поле, а объекты и события, и делаем все это мы не мгновенно, а в течение более или менее продолжительного времени.

Избирательное смотрение

Мне кажется, что гипотезы, подобные гипотезам Трейсман и Дойчей, излишни. Если рассматривать восприятие как то, что мы делаем, а не как нечто навязываемое нам, то никакие внутренние механизмы отбора не нужны. Слушатель следит за сообщением, собирая информацию, специфицирующую его как отдельное событие, а также информацию, специфицирующую его содержание и значение. Чем больше информации (контекстуальной, пространственной и т. д.) оказывается ему доступно, тем легче становится эта задача. Организм активен: он делает одно и оставляет в покое другое. Для того чтобы снять с дерева одно яблоко, не нужно отфильтровывать все остальные; вы просто их не срываете. Теоретически в срывании яблока многое пришлось бы объяснить (как осуществляется решение о том, какое именно яблоко сорвать? Как поднести к нему руку? Как взяться за него?), однако не возникло бы необходимости предполагать существование механизма, не пропускающего ко рту остальные яблоки.

Мы показали бы, что для выбора не требуется никакого специального механизма, если бы смогли продемонстрировать, что выбор происходит при восприятии любого вида, даже в тех случаях, когда практика

______________

¹ Shiffrin, Gardner (1972); Shiffrin, Grantham ( 1974); Shiffrin, Pisoni. С а s t а n е d а - М е n de z

______________ 102

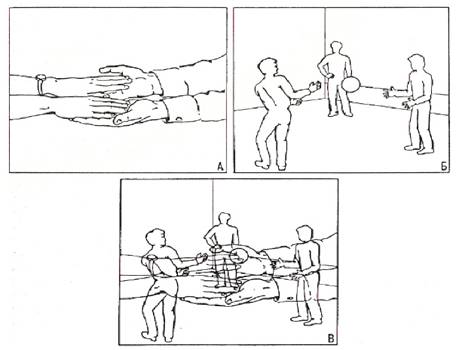

и эволюция едва ли могли способствовать формированию избирательного механизма. В этих целях Роберт Беклин и я разработали своего рода визуальный аналог методики избирательного слушания ¹. Мы записали на видеомагнитофон две «игры», а затем с помощью зеркала осуществили полное визуальное наложение двух передач – как если бы на телевизионном экране одновременно демонстрировались два канала (см. рис. 3). Испытуемых просили наблюдать за одной игрой и игнорировать другую, нажимая на ключ при, каждом целевом событии (например, при каждом ударе по мячу) в наблюдаемой игре. Результаты были совершенно ясными. При темпе 40 целевых событий в минуту было одинаково легко следить за игрой независимо от того, демонстрировалась она вместе с другой или отдельно. Количество ошибок составляло примерно 3%, и уже в первой пробе наблюдатели не испытывали трудностей. Впоследствии мы установили, что эта способность не связана с необходимостью следить за игрой глазами и что она мало меняется, даже когда обе игры визуально сходны ². Результаты ухудшаются, только когда испытуемые должны следить за обеими играми одновременно; выполнение этого задания сопровождается многочисленными жалобами и вызывает большое число ошибок.

Подобно тому как можно затенять некоторое первичное сообщение в присутствии иррелевантного звукового сообщения, можно следить за визуально предъявляемым первичным событием, игнорируя другое, одновременно появляющееся в том же участке поля зрения. Естественность этой задачи и отсутствие интерференции со стороны второго эпизода просто удивительны. Испытуемый не видит иррелевантную игру точно так же, как он не слышит вторичное сообщение в задаче на избирательное слушание, хотя он и отдает себе отчет в том, что нечто другое также присутствует. Каким

__________________

¹ Neisser, Becklen (1975). Импульсом для нашего исследования послужили работы Колерса (1969, 1972).

² Исследование избирательного смотрения в условиях фиксации было осуществлено Литтманом и Беклином (I978). Недавно было проведено исследование, связанное с наложением двух более или менее похожих игр с мячом; результаты его, однако, еще не полностью проанализированы.

__________________ 103

Рис. 3. Эксперимент на избирательное смотрение

(По: U. Neisser, R. Becklen, 1975, p. 480-494).

образом это возможно? Едва ли мы наделены специальным фильтрующим механизмом, устраняющим нежелательные пространственно совпадающие зрительные эпизоды; таковые редко встречаются в повседневной жизни. В любом случае на основании чего мог бы работать такой механизм? Ведь первичное и вторичное события различаются не локализацией и не модальностью, а только своей внутренней структурой.

Циклическая модель восприятия позволяет легко объяснить эти результаты. Только эпизод, на который обращено внимание, включен в цикл предвосхищения, обследований и сбора информации; в результате только он и воспринимается. Внимание – это не что иное, как, восприятие; мы выбираем то, что хотим видеть, предвосхищая структурированную информацию, которая будет при этом получена.

104

Эти же принципы применимы к избирательному слушанию. Мы выбираем то, что услышим, активно включаясь в процесс восприятия, а не блокируя конкурентные сообщения. Эту точку зрения подтверждают – по крайней мере, они ей не противоречат – результаты недавних работ в области сенсорной нейрофизиологии. Смещения внимания проявляются не в уменьшении импульсации соответствующих нервных волокон, как считали раньше, а в самых общих изменениях активности коры ¹. А что же в таком случае происходит с игнорируемой информацией? Вообще говоря, с ней ничего не происходит. Она разделяет судьбу многих видов информации, для которых у нас нет схем: мы просто не воспринимаем ее. Но почему? Разве не было бы полезнее для нас все-таки воспринимать ее? Разве нельзя разворачивать одновременно больше одной схемы? Ответ на этот довольно интересный вопрос зависит не от общих психологических принципов, а от уровня развития навыков индивида.

Двойное внимание как приобретенный навык

Современные теории внимания имеют еще одну общую особенность. Они рассматривают психику не только как пассивный, но и как неизменный механизм. В этих теориях не делается различия между тренированными, и нетренированными испытуемыми, между испытуемыми, пытающимися собирать информацию из вторичного сообщения, и теми, для кого важно только игнорировать ее, а также между взрослыми и детьми. Трудно даже представить себе, как можно отразить эти различия в теории полной пассивной переработки;

_____________________

¹ Эрнандес-Пеон и его сотрудники (1956) сообщали в свое время, что афферентные сигналы в слуховом нерве кошки, вызываемые повторными звуковыми щелчками, ослабляются, если кошка замечает живую мышь. Уорден (1966), однако, показал, что этот результат является артефактом. Пиктон, Хильярд, Галамбос и Шифф (1971) не обнаружили никакого изменения активности в слуховом нерве человека в результате сдвига внимания; этот результат был впоследствии многократно подтвержден. Недавний обзор Хильярда и Пиктона (1977) свидетельствует о том, что избирательное внимание сопровождается самыми разными изменениями вызванных потенциалов мозга; эти изменения, однако, допускают самые различные теоретические толкования.

_____________________ 105

если механизм все перерабатывает полностью, то не остается и места для совершенствования. В случае теории Трейсман можно предположить, что фильтр становится с возрастом или опытом более эффективным, но тогда более подготовленные испытуемые должны были бы получать меньше информации, чем неподготовленные. Некоторые психологи действительно защищали эту странную теорию, и были проведены специальные исследования развития внимания в надежде продемонстрировать ухудшение результатов с возрастом. С моей точки зрения, эти попытки едва ли можно считать успешными ¹

Что происходит, когда люди намеренно стараются собирать информацию из вторичного сообщения? В ряде исследований в прозаические отрывки было включено число семь (как, например, в этом предложении) и испытуемых просили подавать сигнал при его обнаружении. Неопытные испытуемые редко замечают такие цели. Более того, немногие «вторичные» обнаружения явно не связаны с контекстом. Испытуемый, имеющий подобную инструкцию, с одинаковой вероятностью отреагирует на «for» в предложении «there was little reason for his action» и на «fouг» в предложении «the leaves were а bгillаnt four green» ², если эти предложения входят во вторичное сообщение, в то время как в первичном тексте такие ошибки встречаются редко ³. Как указывает Трейман 4, эти результаты являются сильным доводом против представления о полном анализе всей поступающей информации. Если бы это было так, почему испытуемые не обнаруживали целевые слова одинаково хорошо в каждом из сообщений? Очевидно, они не воспринимают нужную им информацию из вторичного сообщения. Согласно теории фильтра, это объяснялось бы тем, что испытуемые способны блокировать ее, в то время как сторонники отстаиваемой здесь теории активного внимания сказали бы, что дело прежде

_____________________

¹ Maccoby, Hagen (1965); Hagen (1967); Siegel, Stevenson (1966); Hawkins (1973).

² В английском языке предлог «for» (для) и числительное «four» (четыре) произносятся одинаково (омонимы).

³ Treisman, Geffen (1967); Treisman, Riley (1969); Glucksberg, Cowen (1970); Klapp, Lee (1974).

4 Treisman, Geffen (1967).

_____________________ 106

всего в том, что испытуемые попросту не справляются с задачей. Если верна вторая точка зрения, то это значит, что у испытуемых отсутствует некоторый навык, который потенциально может быть сформирован. Результаты по крайней мере одного эксперимента позволяют думать, что это второе предположение правильно. Невил Морей после нескольких часов тренировки в одновременном выполнении заданий на затенение и обнаружение чисел улучшил свои собственные результаты обнаружения чисел во вторичном канале до 83 % по сравнению с 4 % у среднего нетренированного испытуемого ¹. Его результаты, возможно, не являются следствием одной только тренировки; Морей – психолог, многократно участвовавший в экспериментах на затенение. Ясно, однако, что не следует бездумно обобщать средние результаты нетренированных испытуемых и делать на их основании выводы о перцептивных механизмах человека.

Эксперимент Морея вызывает вопросы, история которых намного длиннее, чем история представления о внимании как о процессе фильтрации. Действительно ли Морей одновременно внимательно следил за обоими сообщениями? В самом деле, можно ли уделять одновременно внимание двум вещам? Или, может быть, вторичные задания выполняются «автоматически», «за пределами сознания»? Если это так, то каковы границы возможностей автоматической умственной активности? Как мы увидим, соответствующие данные показывают, что когнитивную активность человека более целесообразно рассматривать как совокупность приобретенных навыков, чем как функционирование единого постоянного в отношении своих возможностей механизма.

Эксперименты, связанные с одновременным выполнением двух дел, восходят к XIX столетию. Наиболее интересный из них – поскольку он предполагал широкую практику, – был выполнен в Гарварде Гертрудой Стайн и Леоном Соломонсом ². Исследователи пытались научиться одновременно читать и писать, то есть добиться того, что они называли «автоматическим письмом».

______________

¹ Undегwооd (1974).

² So1оmоns, Stеin (1896).

______________ 107

Они практиковались в выполнении ряда все более усложнявшихся задач: читать и одновременно двигать планшет; читать и одновременно писать слова под диктовку; читать и одновременно спонтанно писать что-либо; читать один рассказ и в то же время писать под диктовку другой. Они старались (и добивались этого) тренироваться в выполнении каждой задачи до тех пор, пока какая-либо одна деятельность не становилась автоматической, то есть более не осознавалась. К сожалению, их интересовал только этот интроспективно определяемый результат, поэтому ни об объеме тренировки, ни о скорости чтения они не сообщают.

Частично опыт Соломонса и Стайн был повторен в 1915 г. Дауни и Андерсоном ¹; последние записывали слова под диктовку, одновременно читая про себя. Исследователи добились значительного повышения скорости чтения через 17 часов тренировки, но не смогли достичь своей обычной скорости чтения. В отличие от Соломонса и Стайн Дауни и Андерсон так и не добились «автоматизма»: они неизменно осознавали то, что пишут. Такое несовпадение результатов, как мне кажется, неудивительно; ненадежность интроспективных отчетов в подобных ситуациях достаточно известна.

Недавно в Корнеллском университете Элизабет Спелке и Уильям Херст повторили и расширили эксперимент Соломонса и Стайн ². Они совершили существенный отход от традиции, использовав вместо себя других испытуемых; два студента участвовали в эксперименте в течение целого семестра по одному часу в день. Испытуемые читали про себя рассказы и одновременно писали слова, которые диктовал им одно за другим экспериментатор (новое слово предъявлялось сразу после того, как записывалось предыдущее). Сначала, как и можно было ожидать, двойная задача казалась испытуемым трудной – они читали гораздо медленнее, чем в обычных условиях. Однако спустя шесть недель нормальная скорость чтения восстановилась. Тщательная проверка показала, что чтение было при этом вполне осознанным.

На этой фазе эксперимента диктуемые слова выбирались случайно. Заметят ли испытуемые отклонения

____________

¹ Downey, Anderson (1915).

² Spe1ke, Hirst, Nei. sser (1976).

____________ 108

от случайности? На восьмой неделе были составлены подгруппы слов: 20 слов подряд, относящихся к одной категории, 20 существительных во множественном числе, 20 слов, составляющих серию значимых предложений. Списки каждого типа предъявлялись по нескольку раз, однако испытуемые никак их не комментировали. (Они, безусловно, отметили бы появление этих подгрупп, если бы заметили их, так как сразу же – и с некоторым удивлением – зафиксировали предъявленный им в конце недели список из 20 рuфмующuхся слов.) Когда позднее эти списки были показаны испытуемым, нелегко было убедить их в том, что случилось на самом деле. Трудно поверить, что они действительно записали под диктовку, скажем: «тележка, коньки, грузовик, лошадь, самолет, трактор, автомобиль, ракета, велосипед, такси, катер, вертолет, прицеп, метро, танк, ноги, коляска, корабль, мотоцикл, вагон» – и не заметили при этом категории. Однако это было именно так.

Тот факт, что люди не замечают чего-то, не является, конечно, доказательством того, что они не смогли бы заметить этого, если бы попытались. Поэтому на следующей стадии эксперимента испытуемым сообщалось, что какие-то (не конкретизировалось какие) категории и предложения будут эпизодически включаться в диктуемые списки; их просили отмечать такие эпизоды. Дополнительная задача вызвала вначале снижение результатов – у одного испытуемого уменьшилась скорость чтения, у другого ухудшилось понимание прочитанного, – затем, однако, все восстановилось; во многих пробах испытуемые замечали практически все категории и большинство предложений, читая при этом на обычном уровне. Наконец их попросили определять категорию каждого диктуемого слова сразу по его произнесении, то есть записывать категорию слова вместо него самого. Оказалось, что после значительной дополнительной тренировки эту деятельность также можно сочетать с нормальной скоростью чтения и полным пониманием текста.

Испытуемые в эксперименте Спелке – Херста следили, очевидно, как за диктуемыми словами, так и за рассказом, и делали это не просто автоматически. Их результаты нельзя объяснить с помощью традиционных теорий внимания. Представляется несомненным,

109

что количество информации, воспринимаемой из одного источника, в то время как внимание направлено на другой, не лимитируется каким-либо фиксированным механизмом, и поэтому ни одна конкретная гипотеза в отношении таких механизмов не может быть корректной. Вместо этого можно утверждать, что результаты зависят от навыка наблюдателя. Тренированные испытуемые могут делать то, что кажется одинаково невозможным как новичкам, так и теоретикам.

Ретроспективно нам не следовало бы, видимо, так удивляться этому результату. Не менее драматическое развитие претерпевают и более знакомые навыки. Так, когда мы впервые садимся за руль, управление машиной требует всего нашего внимания. Позднее опытный водитель переключает скорость, делает повороты и обгоняет грузовики, не прекращая бурно обсуждать, скажем, какую-нибудь психологическую теорию. Многие квалифицированные машинистки могут разговаривать во время перепечатки, однако маловероятно, чтобы они могли это делать без продолжительной практики; я, безусловно, не могу. Большинство взрослых говорят и думают, надевая пальто или завязывая шнурки, чего не могут делать малыши; умные родители не разговаривают со своим шестилетним ребенком, одевающимся на прогулку.

Хотя, по-видимому, ни один современный психолог, кроме Херста и Спелке, не исследовал развития таких множественных навыков, некоторые наблюдения за индивидами, достигшими высокого уровня профессионализма, подтверждают их результаты. Опытные пианисты способны слушать прозу, играя одновременно с листа на фортепиано ¹, а профессиональные машинистки могут печатать на машинке, слушая какой-либо текст или напевая детские песенки по памяти ². Сбор информации из вторичного источника не происходит автоматически, но и не блокируется каким-либо фильтрующим механизмом. Чем опытнее воспринимающий, тем больше он может воспринять.

____________

1 А1lроrt, Аntоnitis, Rеуnо1ds (1972).

2 Shaffer (1975).

____________ 110

Автоматическая переработка информации

Этот принцип имеет отношение также и к экспериментам с неопытными испытуемыми. Ни один взрослый не является абсолютно неподготовленным в отношении обращения со множественными источниками информации. У каждого есть некоторый соответствующий опыт – попытки слушать радио и одновременно заниматься, или слушать лектора и в то же время стараться законспектировать то, что он сказал раньше, или, устав от скучнейшего разговора, прислушиваться к тому, о чем говорят соседи, и т. п. Нелегко определить такие навыки или указать на их отношение к конкретному эксперименту, тем не менее едва ли следует удивляться тому, что время от времени они могут проявляться.

Недавно было сделано несколько попыток продемонстрировать эффекты такого рода. Все они основываются на косвенном измерении влияния информации, не являющейся объектом внимания, поскольку прямые вопросы о ней к испытуемым дают отрицательные результаты. Например, скорость, с которой испытуемые способны прослушивать первичное сообщение, может изменяться под влиянием связанного с ним слова из вторичного сообщения ¹. Этот эффект, однако, трудно уловим; он различен в случае синонимов и антонимов и по-разному проявляется в различных лабораториях; возможно, он ограничен начальными частями стимульного материала ². В. нескольких исследованиях было показано также, что интерпретация человеком неоднозначного предложения из первичного сообщения может определяться одновременно предъявляемой вторичной информацией, однако в одном исследовании оказалось, что этот эффект можно было получить только с испытуемыми из Массачусетского технологического института и нельзя было получить со студентами Гарвардского университета ³. Наиболее впечатляющим был эксперимент Кортина и Вуда 4, которые сначала сенсибилизировали своих испытуемых к некоторым словам; ассоциируя последние с ударами тока. Когда эти

___________

¹Lеwis (1970).

² Bryden (1972); Treisman, Squire, Green (1974).

³ Упоминаемое исследование выполнено Лэкнером и Гарреттом (1972); см. также Mackay (1973).

4 Соrtееn, Wооd (1972).

___________ 111

(или связанные с ними) слова включались впоследствии во вторичное сообщение в ситуации избирательного слушания, они вызывали физиологические реакции, соответствующие состоянию тревоги. Среди попыток воспроизвести этот эксперимент также были как успешные, так и неуспешные ¹.

Подчеркивая, что эти результаты трудны для воспроизведения, я не думаю отрицать их истинность. Теперь никто не сомневается в том, что некоторые «наивные» испытуемые воспринимают значение некоторых «иррелевантных» слов – по крайней мере при определенных условиях. Высказывалось мнение, что этот факт опровергает теорию фильтра, и, видимо, это так. Нет необходимости, однако, делать вывод, что все испытуемые воспринимают все значения всех иррелевантных слов, и было бы ошибкой рассуждать о внимании так, как если бы это было доказано. Результаты упомянутых экспериментов правильнее объяснять перемежающимся использованием спонтанно приобретенных навыков, нежели функционированием некоторых автоматических механизмов.

Я не думаю полностью отрицать существование автоматических механизмов. Сбор информации не находится всецело под сознательным контролем; если бы это было так, мы оказались бы слишком рассеянными, чтобы выжить. Громкие звуки, ритмически повторяющиеся раздражители, внезапные видимые движения, болевые стимулы – все это примеры сигналов, к восприятию которых мы готовы всегда. Младенцы, безусловно, рождаются со схемами принятия такой информации, используемыми для того, чтобы начать новые циклы перцептивной активности. Хотя у каждого вскоре формируются более сложные схемы для извлечения из среды более тонкой информации, простые схемы сохраняют известную меру автономности. Такие схемы

___________

¹ Была осуществлена одна неудачная и две удачные попытки воспроизвести этот эффект в лаборатории Кортина (см. Сoгtееn, Dunn, 1974). Я благодарен доктору Кортину за оказавшиеся очень полезными личные сообщения по этому вопросу). Об аналогичном эффекте коротко сообщалось в работе Морея (1970). В то же время по крайней мере две попытки продемонстрировать этот феномен не завершились успехом (Wагd1аw, Кro11, 1976; Вowers, 1976). См. также: von Wright, Anderson, Stenman (1975).

___________ 112

функционируют за пределами внимания – иными словами, они постоянно готовы к обнаружению соответствующих им сигналов невзирая на то, что в этот момент может осуществляться какой-то другой перцептивный цикл, - и они более или менее индифферентны к контексту и значению. Я однажды предложил назвать их процессами предвнuманuя ¹. Термин этот все еще вполне приемлем, однако не следует им злоупотреблять. Хотя наша способность воспринимать информацию за пределами основного потока текущей активности нередко опирается на автоматические системы рассмотренного типа, она также может быть следствием приобретенных навыков или сознательного намерения. Один из результатов, полученных Спелке и Херстом, позволяет проиллюстрировать это различие. Их испытуемые спонтанно отмечали, что некоторые группы диктуемых слов рифмовались; но только после специального предупреждения они замечали принадлежность слов к общей категории.

Возможны также случаи, когда наше внимание привлекают сигналы другого типа. Широко известно, что у человека можно выработать условные реакции воспринимать и отвечать на некоторые стимулы, независимо от того, хочет он этого или нет, а также от имеющейся у него в этот момент сознательной или моторной установки. Такие явления часто демонстрируются с помощью изолированных вербальных стимулов. В тесте Струпа, например, испытуемые должны называть цвет чернил, которыми написаны слова, игнорируя при этом слова как таковые ². Это нелегко сделать; но это становится особенно трудным, когда слова обозначают цвета – например, когда правильным ответом на слово желтый будет «голубой», если это слово написано голубыми чернилами. Интерпретация подобных результатов требует, однако, известной осторожности. Названия цветов не навязывают себя испытуемому, хочет он того или не хочет. Инструкция требует того, чтобы он был готов произносить названия цветов, так что соответствующие схемы далеки от пассивного, дремлющего состояния. Испытуемый находится как бы в двойной упряжке: он должен быть готов к тому, чтобы как можно

____________

¹ Nеissег (1967). Предложенное там понятие «предвнимание» шире, чем то, которое я имею в виду.

² Stгoop (1935); Jеnsеn, Rohwег (1966); Dуег (1973).

_____________ 113

быстрее сказать «желтый», но вынужден воздержаться от этого как раз тогда, когда появляется наиболее адекватный стимул. Если эта двойная упряжка снимается инструкцией, требующей иной реакции, – если ему рекомендуется нажимать кнопку, соответствующую цвету чернил, вместо того чтобы называть цвет, – то трудности в значительной степени уменьшаются ¹.

Известно много подобных эффектов. Когда на экране высвечивается какое-то число, в то время как произносится другое, испытуемому, получившему инструкцию повторять (вслух) визуальный стимул, с трудом удается игнорировать слуховой ². Это не значит, что слышимые числа невозможно игнорировать (испытуемым в опытах на избирательное слушание с трудом удается даже обнаруживать их); речь идет о том, что инструкция обнаруживать и одновременно игнорировать предъявляет чрезмерные требования к естественным навыкaм.

Тот факт, что испытуемые вообще могут выполнять такие задания, требует разъяснения. Они добиваются этого намеренным отказом от той информации, которая обычно управляет их поведением. Отфильтровывают ли они ее? Я предпочел бы сказать, что они воздерживаются от ее собирания, хотя они и могли бы ее собрать, если бы захотели. Это не так просто, когда речь идет о давно упроченном навыке: самоограничение в таких случаях дается, как известно, с большим трудом. Тем не менее достижение его требует не создания нового барьера, а отказа от старой активности.

Возможность автоматического контроля за поведением сильно преувеличивается как психологами, так и широкой публикой. Даже «обусловливание» простых, вегетативных реакций во многом определяется контекстом и намерениями. У испытуемых, получающих удар током всякий раз, когда появляется определенное слово, быстро развивается на него сильная кожно-гальваническая реакция, она, однако, исчезает или значительно модифицируется, как только убираются электроды ³. (Методы «детекции лжи», основанные на

___________

¹ Pritchatt (1968).

²Greenwald (1970).

³ Mandel, Bridger (1973).

___________ 114

вегетативных реакциях, в целом весьма ненадежны ¹.) Другие виды обусловливания столь же лабильны и, как правило, не генерализуемы на новые ситуации. Я сомневаюсь, что какие-либо реакции, кроме относящихся к примитивным процессам предвнимания, могут стать полностью автоматическими в том смысле, что их можно будет вызывать вне связи с ситуацией и собственными планами и целями испытуемого.

Сказанное не следует понимать так, что мы всегда знаем, что мы делаем и почему мы это делаем. Мы часто не сознаем истинных причин наших поступков; они «бессознательны», как сказал бы Фрейд. Но наша неспособность дать себе полный отчет в собственном поведении не означает, что оно автоматически управляется простыми стимулами; это означает, что мы обращаем внимание на разную информацию, когда описываем поведение и когда реально действуем. Концепция контроля за поведением в целом основывается на неадекватных представлениях о природе человека и когнитивной активности. Более подробно эта проблема будет рассмотрена в главе 9.

Пределы емкости

Часто утверждается, что способность человека принимать и сохранять информацию должна иметь какой-то общий предел. Это утверждение нередко означает признание в той или иной форме теории фильтра: постулируется специальный механизм, оберегающий эту ограниченную емкость от перегрузки. Аргументы этого типа широко распространены не только в экспериментальной психологии, но и в смежных дисциплинах. Именно они побудили нейрофизиологов искать фильтрующие механизмы в нервной системе, а социологов сетовать по поводу информационной перегрузки представителей современного общества. Мы, однако, уже видели, что такие фильтры не нужны и, видимо, не существуют. С моей точки зрения, представление о едином центральном пределе возможностей переработки информации является таким же заблуждением. Способности человека, разумеется, ограничены, но границы эти

____________

¹ Lykken (1974).

____________ 115

не являются монолитными или количественными, как думают некоторые. Само понятие «емкость» больше подходит для пассивного контейнера, в который складывают вещи, чем для активной и развивающейся структуры.

Вера в ограниченность когнитивных способностей настолько широко распространена, что заслуживает тщательного рассмотрения. У нее несколько причин. Одна тесно связана с концепцией сознания и будет рассмотрена в этой главе. Другая, которой можно сразу же пренебречь, опирается на кажущийся логичным и априорным аргумент. В соответствии с одной из теорем математической теории связи, когда скорость подачи информации на вход конечного канала превышает некоторое значение (называемое пропускной способностью канала), оказывается невозможным передать ее всю без ошибок. Поскольку мозг человека ограничен и поскольку он передает информацию, эта теорема принимается за доказательство того, что наши возможности в отношении приема и сохранения информации тоже имеют предел.

Хотя в принципе этот аргумент не вызывает возражений, релевантность его психологии весьма сомнительна. В мозгу имеются миллионы нейронов, образующих между собой невообразимо сложные связи. Кто может сказать, сколь велик будет предел, устанавливаемый таким «механизмом»? Никто еще пока не показал, что факты избирательного внимания как-то связаны с реальной информационной емкостью мозга, если вообще можно говорить про таковую. Действительно, ни один психологический факт не имеет ничего общего с общим объемом мозга. Вопреки распространенному убеждению в голове не существует никакого огромного хранилища, находящегося под угрозой переполнения. Не существует, видимо, никаких количественных пределов, например, для долговременной памяти; вы можете продолжать встречаться с новыми людьми, изучать новые языки и исследовать новые области знания, пока у вас хватает энергии и есть соответствующие желания. Точно так же нет никаких физиологически или математически установленных пределов для количества информации, которую можно единовременно собрать.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |