Полярно противоположными по отношению к этому абстрактному аргументу и более заслуживающими

116

детального рассмотрения являются ограничения, с которыми приходится сталкиваться в повседневной жизни. Каждый знает, что мы оказываемся несостоятельными, когда беремся за слишком многое; попытка одновременно делать несколько дел завершается обычно невозможностью сделать как следует хотя бы одно из них. Эти наблюдения, безусловно, точны, но нет причин объяснять их перегрузкой какого-то центрального механизма. В равной мере возможно, что ограничивающие факторы специфичны для некоторых комбинаций действий и навыков. Рассмотрим наши физические способности: они явно ограниченны, но их ограничения не проистекают из одного-единственного источника. Предел тому, как быстро мы можем бегать, не связан с теми же факторами, что и максимальный вес, который мы можем поднять; острота зрения ограничивается совсем не тем, чем определяется минимальное время глазодвигательной реакции. Почему же единственный механизм должен быть ответствен за все ограничения наших когнитивных возможностей?

Трудности, возникающие, когда человек пытается одновременно делать два дела, могут иметь много причин: (Тот факт, что такие трудности часто устраняются тренировкой, не делает их менее важными. Если мы поймем их, то сможем различать случаи, когда улучшение возможно, и случаи, когда тренировка окажется бесполезной.) Во-первых, две задачи могут потребовать; чтобы некоторая часть тела участвовала в выполнении несовместимых движений – так, например, явно невозможно писать и бросать мяч одной и тои же рукой. В менее очевидных случаях, подобных письму одной рукой и бросанию мяча другой, может создаваться впечатление, что они требуют несовместимых движений. Каждое из этих двух действий предполагает постуральное и мышечное согласование движений всего тела, а также движений рук; и поскольку оба действия осваивались порознь, они в общем случае могут опираться на несовместимые постуральные и вpeмeнныe координации. Совместное их выполнение может оказаться возможным, но для этого сначала каждое действие должно подвергнуться фундаментальной перестройке.

Аналогичная трудность возникает, когда мы одновременно пытаемся применить одни и те же перцептивные

117

схемы для достижения двух несовместимых целей. Мы не можем, например, мысленно представлять себе пространственное расположение группы объектов и в то же время разглядывать другую группу объектов (см. главу 7). Точно так же нельзя одновременно повторять две ритмические цифровые структуры. (Для этого случая можно предположить, что объем памяти определяется способностью к детальному предвосхищению организованной во времени акустической информации.) Если испытуемый попробует выполнить нечто подобное в эксперименте на двойное слушание, переключаясь с одного сообщения на другое и пытаясь запоминать каждое, как если бы оно представляло собой бессмысленную последовательность, то достигнутые им результаты будут отражать это ограничение. Было бы однако ошибкой, считать его основной причиной трудностей, возникающих в двойных заданиях. Оно говорит лишь о неэффективности одной частной и весьма неудачной стратегии.

Другой вид конфликта возникает в ситуациях, когда сигналы, критические для одной задачи, фактически маскируются одновременно предъявляемыми сигналами, относящимися ко второй. Например, в опыте на двойное прослушивание один голос может быть настолько громким, что второй будет практически заглушен. В этом случае не может быть и речи о каком-либо когнитивном ограничении; информация, необходимая для одной из задач, просто больше недоступна. Если, однако, маскировка имеет только частный характер, практика может все-таки обеспечить улучшение результатов. Испытуемый может усвоить, какая информация меньше маскируется, и будет в большей степени полагаться на нее, чем при нормальных условиях.

Причиной для сомнений в существовании единой центральной емкости является то, что тренированные индивиды могут с успехом сочетать много пар непрерывных и зависящих от времени действий, например вождение машины и разговор, пение и игру с листа. Нередко отмечалось, однако, что такие комбинации разрушаются, как только одна из задач неожиданно становится трудной. Водители перестают разговаривать, когда возникает аварийная ситуация, а пианист может прекратить пение, если ему попадается

118

особенно трудный пассаж. Такие факты действительно можно было бы отнести за счет некоего центрального механизма, отвечавшего за обе задачи, но внезапно оказавшегося перегруженным. Эта гипотеза, однако, не является единственно возможной. Непредвиденные ситуации – это почти всегда незнакомые ситуации, требующие относительно нового применения навыка, будь то вождение машины или игра на фортепиано. В общем, испытуемый еще не научился сочетать данное применение навыка с выполнением вторичной задачи, и поэтому эффективность его действий неизбежно должна снизиться. Чтобы избежать этого ухудшения своих результатов, он отказывается временно выполнять одну из задач. Если же он настолько опытен, что встречался с такого рода непредвиденными обстоятельствами раньше, перерыв в деятельности не является необходимым.

Короче говоря, трудности должны возникать там, где мы пытаемся сочетать две задачи, не имеющие между собой естественной связи. Для каждого дела обычно существует много разных вариантов исполнения, и структура навыков, независимо усвоенных применительно к задаче А, редко бывает оптимальной для сочетания их с навыками, требуемыми задачей Б. Мы не так часто оказываемся в искусственно созданных ситуациях выполнения двойного задания и поэтому усваиваем основные навыки в формах, не самых удачных для их сочетания друг с другом.

Упомянутые выше трудности не охватывают всех проблем, с которыми мы сталкиваемся, когда пытаемся делать сразу два дела. Один особенно важный случай связан с восприятием двух значимых и непрерывных событий одинаковой модальности. Исключительно трудно следить за обеими играми сразу в эксперименте на, избирательное смотрение или же одновременно слушать два интересных содержательных разговора. Работа Спелке и Херста показывает, что тренировка может привести к значительному улучшению результатов в выполнении обеих задач, но даже их испытуемым не предлагалось извлекать из диктуемого вторичного сообщения контекстуально заданное значение. Не исключено, что и это может в конце концов оказаться возможным, но может и не оказаться.

119

Даже если это возможно, сохранится вопрос, почему это все-таки так трудно.

Проблема, разумеется, не сводится к общей «информационной нагрузке». Слежение за двумя различными сообщениями, даже когда они просты по содержанию, всегда оказывается гораздо труднее понимания единичного сообщения какой угодно сложности. Но еще менее удовлетворительной является попытка объяснить эту трудность, постулировав наличие в мозгу некоего речевого центра, способного обрабатывать не более одного сигнала одновременно. Такое предположение означало бы лишь переформулирование проблемы: почему речевой центр не способен обрабатывать два сообщения одновременно?

Возможно, что мы никогда не научимся выполнению двойных заданий только потому, что нам редко выпадает серьезный повод попытаться сделать это. Мы прислушиваемся к разговору прежде всего для того, чтобы принять в нем участие или по меньшей мере вообразить себе, что мы принимаем в нем участие, а это возможно только в том случае, когда мы имеем дело одновременно с одним сообщением. Я, однако, скептически отношусь к этой гипотезе; если бы двойное слушание было действительно возможно, кто-нибудь, несомненно, уже обнаружил бы в себе эту способность и воспользовался ею. Мне кажется более вероятным, что имеются действительные информационные препятствия для параллельного развертывания независимых, но аналогичных схем. Если, например, каждая схема предполагает предвосхищения, охватывающие существенный отрезок времени (что, безусловно, справедливо в случае осмысленного слушания, чтения или смотрения), то проблема включения новой информации в соответствующую схему может оказаться непреодолимой. Дальнейшие исследования внесут, видимо, ясность в этот вопрос.

Сознание

Осталось рассмотреть последний аргумент в пользу представления об ограниченной емкости перерабатывающего механизма. Часто утверждается, что человек способен одновременно осознавать только что-то одно.

120

Тем самым предполагается, что где-то в голове имеется тот же самый механизм с фиксированной емкостью, причем каким-то мистическим образом его содержание доступно непосредственному наблюдению. Тем самым данный нам в интроспекции опыт ограничивается объемом этого критического вместилища, а все остальные аспекты переработки остаются подсознательными или бессознательными.

Это не новая идея. Психологи, по крайней мере начиная с Фрейда, были склонны видеть в сознании некоторую часть психики или какой-то отдел мозга. (Поразительно, насколько современной оказывается теория Фрейда. В «Толковании сновидений» даже имеются блок-схемы, в которых ясно показана локализация «сознательного», «бессознательного» и «предсознательного» ¹.) В настоящее время эта концепция очень популярна, и не без основания. Она представляет собой очень удачный теоретический ход: в ней получают объяснение не только факты внимания, но и наиболее ускользающая цель психологии оказывается наконец пригвожденной к конкретному месту на блок-схеме.

Мы уже рассмотрели недостатки такого подхода в качестве теории внимания. Он неадекватен так же как и интроспективное описание непосредственного феноменального опыта. Интроспекция совсем не о6язательно показывает, что человек одновременно осознает только что-то одно. Я полагаю, что люди сообщают о единичности сознания главным образом потому, что этого требуют философские постулаты нашей культуры; мы все умеем приводить эти постулаты в соответствие с нашей психической жизнью и опускать все то, что им не соответствует. Наш отчет о частном переживании очень сильно зависит от того, что Орн называет «требующими аспектами» данной ситуации ². Частота, с которой психологи начала ХХ в. говорили о воображении, например, зависела от того, в какой лаборатории они работали; отчетливость, которую приписывают продуктам своего воображения современные испытуемые, можно существенно увеличить, задавая им соответствующие вопросы ³. Интроспективные отчеты

__________

¹ Freud (1900).

²Orne (1962).

³ Влияние «требующих аспектов» ситуации на яркость воображения проявилось в исследовании, выполненном мною совместно с Питером Шиханом (5hееhаn, Neisser, 1969). Более подробное обсуждение этой проблемы см. в: Neisser, 1972.

__________ 121

испытуемых Спелке и Херста были хаотичными и противоречивыми: иногда они точно знали, о чем пишут, а иногда не осознавали даже то, что вообще пишут. Само понятие «чего-то одного» далеко не ясно: сколько явлений (или вещей) присутствует в моем сознании, когда я слушаю оркестровую музыку, смотрю балет, веду машину и т. д.

Понимание сознания как одной из стадий переработки неудовлетворительно еще в одном более принципиальном отношении. Оно не учитывает ни оттенки слова «сознание» в повседневном употреблении, ни тонкости соответствующего опыта. Более приемлемая концепция сознания, многократно предлагавшаяся в истории психологии, считает его скорее аспектом активности, чем независимым механизмом. Сознание подвергается изменениям в ходе всей жизни, поскольку мы научаемся по-новому воспринимать новые виды информации. В одних контекстах эти процессы изменения называются когнитивным развитием, в других – перцептивным научением; в политических ситуациях они получили недавно название «рост сознания». Мы сознаем вещи, события и ситуации.

Верно, конечно, что не все осознаваемое нами существует в нашем окружении. У нас могут быть мысли, образы и чувства, которые доступны и недоступны для интроспективного отчета. Наши предвосхищающие схемы, в частности, имеют, видимо, один внутренний аспект – мы их осознаем. В последующих главах будет рассмотрено, что это может означать и каким образом мы оказываемся в состоянии сообщать об этом, однако напрасно искать в этой книге теорию сознания. Такие теории быстро опускаются до уровня обманчивых рассуждений об устройствах с ограниченной емкостью. Сознание – это аспект психической активности, а не пересадочная станция на интрапсихической магистрали.

122

ГЛАВА 6. КОГНИТИВНЫЕ КАРТЫ

Люди движутся. Они поворачивают голову, перемещают корпус, переходят в соседнюю комнату, идут в магазин, путешествуют по миру. Нельзя понять природу восприятия, не учитывая эту мобильность человека. Каждая из наших перцептивных систем ¹ развивалась таким образом, чтобы максимально использовались эти особые виды информации, которые становятся доступными благодаря движению. Восприятие часто наиболее эффективно во время движения: мы с максимальной точностью локализуем звуки, если двигаем головой, а форма объектов постигается нами особенно хорошо, если мы активно изучаем их с помощью рук. Роль движения для зрения особенно важна, но и легко становится объектом неверных интерпретаций. Движение частично, но не обязательно полностью, меняет наличную оптическую информацию; глаза могут отчасти компенсировать движения головы и сохранить фиксацию объекта благодаря возможности вращения в глазницах. Такая компенсация важна, поскольку она продлевает детальное видение вещей, которые в противном случае слишком быстро исчезали бы из поля зрения. Тем не менее отсюда не следует, что для зрительного восприятия необходимо неизменное сетчаточное

____________

¹ Я следую терминологии Гибсона (1966): он определяет перцептивные системы по той информации, которую они собирают, а не по соответствующим рецепторным органам. Слуховая перцептивная система, например, включает в себя уши вместе с подвижной головой; гаптическая система – кожу, конечности, мышцы и суставы, а также нервные структуры.

____________ 123

изображение, подобно тому как для получения фотографии требуется наличие стабильного оптического отображения на фотопленке. Компенсаторные движения определяют только то, что окажется спроецированным в фовеа; они не могут помешать изменениям изображения в целом на сетчатке. К этим постоянным изменениям не следует относиться как к чистым помехам или источникам искажений; они обеспечивают получение бесценной информации об организации среды и перемещениях в ней самого наблюдателя. Более того, информация, обеспечиваемая движениями более крупного масштаба – локомоциями, – имеет важнейшее значение для пространственной ориентации в широком смысле. Короче говоря, неподвижный наблюдатель с фиксированной головой, который служит испытуемым во многих экспериментах на восприятие, находится в необычном и удивительно неблагоприятном положении, ибо обеспечиваемая движением информация, критическая для нормального зрения, оказывается для него недоступной ¹.

Движение разными способами изменяет доступную стимульную информацию. Даже легкий сдвиг головы в сторону достаточен для того, чтобы обнаружились новые аспекты у большинства близко расположенных предметов, но оказались скрытыми другие, которые были видимыми прежде. То, как открываются и перекрываются при таких движениях предметы ², определяет относительное положение как наблюдателя, таки самих объектов. Более экстенсивные движения влекут за собой более важные последствия для зрения.

______________

¹ У неподвижного наблюдателя с фиксированной головой еще сохраняется возможность двигать глазами, и ему действительно приходится осуществлять по крайней мере малоамплитудные. движения для того, чтобы не перестать видеть совсем (искусственно стабилизированные на сетчатке изображения очень скоро полностью перестают восприниматься). Движения глаз не могут, однако, заменить подлинное исследование среды, поскольку они не дают новой информации об относительном положении объектов.

² В нормальной «вещной» среде даже малейшие движения головы вводят в поле зрения новые фрагменты поверхностей предметов и закрывают другие. Следствием этого оказывается «приращение» и «стирание» (Kaplan, 1969) элементов микротекстуры некоторых объектов, открываемых или заслоняемых другими объектами. Движения большего масштаба открывают или скрывают объекты и даже целые сцены.

______________ 124

Когда мы поворачиваем за угол или выходим за дверь, нам открываются совершенно новые виды, ранее скрытые от нас ¹. Это означает, что каждый непрозрачный объект – фактически каждый заслоняющий выступ – определяет область, которая может быть введена в поле зрения тем или иным движением. Таким образом, нормальная среда всегда включает в себя перцептивно заданные возможности потенциального видения пока что скрытых от зрения вещей. Схемы воплощают в себе этот факт. То, что увидит индивид, совершив движение, уже находится в заданном отношении («позади») к тому, что видимо сейчас. Относительные положения объектов известны до того, как глазу становится доступной конкретная информация о них. Информация, собранная в результате самодвижения, оказывается, таким образом, систематически сопоставляемой с существующими схемами, и в частности с когнитивной картой или ориентировочной схемой близкого окружения.

Когнитивные карты как схемы

Термин когнuтuвная карта был уже давно предложен Толменом ². В последние несколько лет он вновь получил широкое распространение вследствие всевозрастающего интереса психологов, географов, градостроителей и представителей других профессий к проблемам пространственной ориентации ³. Этот интерес понятен: пространственные схемы осуществляют жесткий контроль за нашим воображением. В значительной степени они и есть наше воображение. С пространственной организацией связано удивительное множество метафор, относящихся к человеческому уму: человек может «занимать положение» для того, чтобы знать нечто, иметь «обширные» или «узкие» знания, посмотреть на вопрос с «другой стороны», изучать «области» и «сферы» знания. Человек, не имеющий адекватной ориентировочной схемы, чувствует себя

_____________

¹ J. J. Gibson (1966, р. 207).

² Tolman (1948).

³ Даунс и Сти (1973) составили недавно хрестоматию по теме «Когнитивные карты».

_____________ 125

«потерянным» – стрессовая ситуация, с которой связан свой набор метафор ¹.

О когнитивных картах часто говорится так, как если бы они были умственными изображениями среды, которые можно разглядывать на досуге внутренним взором, в то время как его обладатель удобно расположился в кресле. Такое понимание выступает в отрывке, которым начинает свою книгу «Образ» Кеннет Боулдинг: «Сидя за своим письменным столом, я знаю, где я нахожусь. Я вижу перед собой окно; за ним – несколько деревьев; затем красные крыши зданий Стэнфордского университета; дальше – деревья и верхушки крыш города Пало-Альто; еще дальше – голые золотистые склоны Гамильтоновых гор. Я знаю, однако, больше, чем вижу. Я знаю, что позади меня есть окно, хотя и не смотрю в том направлении, а за ним открывается маленький городок Центра наук о поведении; далее – Береговые хребты, за ними – Тихий океан. Если я снова взгляну перед собой, то за горами, ограничивающими сейчас мой горизонт, есть, – я знаю, широкая долина; за ней – цепь еще более высоких гор; за этими горами – снова хребет за хребтом, пока не появятся Скалистые горы; дальше – Великие равнины и Миссисипи; за ними – Аллеганы, еще дальше – Восточное побережье, еще дальше – Атлантический океан...» ²

Нет сомнений, что Боулдинг использовал когнитивную карту в качестве основы приведенных рассуждений. Тем не менее было бы неверно определять когнитивные карты через способность давать такие описания или иметь соответствующие образы. Я попробую сделать противоположное и часто буду пользоваться термином «ориентировочная схема» как синонимом «когнитивной карты», чтобы подчеркнуть, что это активная, направленная на поиск информации структура. Вместо того чтобы определять когнитивную карту как своего рода образ, я выскажу предположение (в главе 7),

_____________

¹ На это обстоятельство настойчиво указывает Кевин Линч, чья книга «Образ города» («The Image of the City») стала вехой (!) и поворотным пунктом (!) в истории данной области.

² Boulding (1961, р. 3). Этот отрывок цитируют также Миллер, Галантер и Прибрам (1960).

_____________ 126

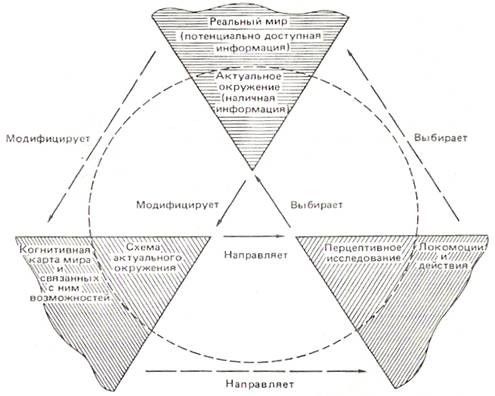

что само пространственное воображение является всего лишь аспектом функционирования ориентировочных схем. Аналогично другим схемам они принимают информацию и направляют действие. Подобно тому как у меня есть схема объекта, принимающая информацию о настольной лампе и направляющая дальнейшее ее обследование, у меня есть также когнитивная карта всего моего кабинета и его местоположения, чтобы принимать информацию о кабинете и направлять мои движения в нем. Схема лампы составляет часть более широкой ориентировочной схемы, подобно тому как сама лампа является лишь частью реального окружения. Перцептивный цикл, схематически представленный на рис. 2, включен в более широкий цикл процессов обследования среды и сбора информации, охватывающий большую площадь и требующий большего времени. Эта взаимосвязь представлена на рис. 4.

Рис. 4. Схемы в составе когнитивных карт

127

Когнитивные психологи часто утверждали, что внутреннее движение психической активности осуществляется от частного к общему, от деталей конфигурации на входе к категориям и абстрактным суждениям. Принято говорить а существовании последовательных стадий, или уровней переработки ¹. Так, утверждается, что. при виде напечатанного слова мы сначала определяем графические признаки отдельных букв, затем идентифицируем буквы, потом идентифицируем само слово, осознаем его. значение и, наконец, возможна, относим его к некоторой категории или семантическому типу. Пример со схемой и когнитивной картой указывает на возможность несколько иной модели отношений между активностями разных уровней. Они скорее вложены друг в друга, чем следуют друг за другом. Отношение между ними аналогично отношению между теми реальными объектами, с которыми они имеют дела. Подобно тому как лампа и комната существуют совместно (одна внутри другой), моя ориентировочная схема и моя схема лампы активны одновременно, причем первая включает в себя вторую. Каждая из них представляет собой фазу циклического взаимодействия со средой; оба взаимодействия протекают непрерывно. Их нельзя безболезненно отделить друг от друга. Я могу смотреть на лампу, не видя окружающее помещение, но мое восприятие всегда будет направляться как общей когнитивной картой, так и конкретной перцептивной схемой. В комнате может не быть лампы, но в ней всегда будет какая-то вещь или просто пустое место в той части комнаты, где она обычно стояла. Обыденное

_______________

¹ Эту наиболее распространенную когнитивную модель можно встретить чуть ли не в каждом учебнике: см. Lindsay, Norman (1972), Massaro (1975), Klatzky (1975), а также Neisser (1967). Она особенно хорошо соответствует результатам, полученным в тахистоскопических экспериментах и экспериментах на время реакции (Sternberg, 1966, 1975; Posner, Mitchell, 1967; Posner, Boies, Eichelman, Taylor, 1969). Однако и в этой области она сталкивается с серьезными трудностями в исследованиях, где используется значимый или допускающий категоризацию материал (Jonides, Gleitman, 1972; Wheeler, 1970). Крейк и Локарт (1972) пытались применить ее к некоторым феноменам памяти, предположив, что слова запоминаются в зависимости от «глубины переработки», которой они подвергались. Этот подход также столкнулся со многими трудностями (Craik, Тu1ving, 1975).

_______________ 128

восприятие существенно зависит от совместной поддержки со стороны этих различных уровней взаимодействия со средой ¹. То же можно сказать в этой связи и о поведении. Действия всегда иерархически включены в еще более широкие действия и мотивируются их предвосхищаемыми на различных уровнях организации схем последствиями².

Информация, порождаемая движением

Ориентировочные схемы – это не просто совокупности схем отдельных объектов. Они включают информацию о пространственных отношениях между объектами, о их положении в среде. Хотя некоторая информация о пространственном расположении объектов может быть получена даже неподвижным наблюдателем, значительно больше ее становится доступной, как только он начинает двигаться. Акт локомоции, требующий больше информации для своего успешного завершения, создает также больше информации для подвижного наблюдателя. Если бы это было не так, подвижные животные едва ли появились бы в процессе эволюции.

Движущийся организм имеет доступ к двум особым видам оптической информации. Одним из них является параллакс, основывающийся на различии распределения оптической информации в двух стационарных точках. Смещение глаза из одной позиции в другую обычно порождает новую структуру стимуляций, и несоответствие таких последовательных структур позволяет специфицировать форму, положение и взаиморасположение

_____________

¹ Недавними изящными иллюстрациями того, как одновременно протекающие перцептивные активности осуществляют взаимную поддержку, являются эффект превосходства слова (word-superiority effect) (Wheeler, 1970; Johnston, McClelland, 1975), аналогичный эффект, полученный Уайсстайн и Харрисом (1974) на материале контурных рисунков и их компонентов, и эффект общей согласованности естественных сцен при тахистоскопическом распознавании их элементов (Biederman, 1972; Biederman, Glass, Stacy, 1973).

² Принципиально новая методика иерархического анализа последовательности действий была недавно предложена Ньютсоном (1976); в основе ее лежит способность наблюдателя обнаруживать согласованные звенья в поведении другого человека.

_____________ 129

видимых объектов. Получить информацию этого типа можно также и в отсутствие фактического движения. Люди и некоторые другие животные могут эффективно пользоваться в качестве замены 6инокулярным параллаксом. Поскольку глаза занимают различное положение на лице, в подавляющем большинстве случаев объекты образуют на двух сетчатках несколько отличные структуры. Это расхождение является признаком глубины; иными словами, оно специфицирует реальные очертания и взаимное расположение объектов. (Стереоскоп представляет собой устройство, «имитирующее» такую информацию для создания иллюзорного впечатления глубины.) В некотором смысле бинокулярное зрение является гениальным эволюционным изобретением, позволяющим пользоваться всеми преимуществами двигательного параллакса в отсутствие фактического движения.

Движение наблюдателя оказывается также источником второго, еще более важного вида информации, которую нельзя имитировать с помощью стереоскопа. Поскольку движение – это непрерывный процесс, оно порождает постоянные изменения в доступном глазу оптическом потоке. По мере перемещения воспринимающему открываются не только различные стороны объектов, но и имеют место закономерные изменения оптически проецируемых очертаний этих объектов. (Было бы ошибкой называть эти изменения «искажениями» очертаний. Речь идет не о том, что одна моментальная сетчаточная проекция верна, в то время как остальные суть искажения, а о том, что оптические трансформации, вызываемые движением, специфицируют реальную пространственную структуру среды.) Точно так же во время движения на сетчатке непрерывно меняются размеры и ориентация практически каждой видимой грани объектов. Ранее уже отмечалось, что кинетическая информация этого рода оказывается доступной всякий раз, когда близкий объект приходит в движение. Здесь следует подчеркнуть, что движение наблюдателя в равной мере или еще более информативно.

Движение наблюдателя позволяет получить информацию не только об окружении. Структура оптических изменений в сочетании с тем, что остается в них

130

инвариантным, специфицирует также и его собственные движения. Когда, например, он движется вперед, сетчаточные изображения видимых впереди поверхностей постепенно становятся все больше. При нормальных условиях никакое изменение одной только среды неспособно воссоздать столь специфическую трансформацию оптического потока. Она специфицирует движение «я» и ничто другое. Более того, характер этого увеличения проекций непроизволен: все проецируемые точки, кроме одной, значительно смещаются к периферии. Этим единственным исключением является именно та точка, к которой движется воспринимающий. Таким образом, полностью специфицируется не только сам факт движения, но и направление движения ¹.

Наличие такого рода оптической информации означает, что индивид способен видеть как свое положение и движение, так и пространственную структуру окружения. Такое восприятие не является ни косвенным, ни результатом умозаключений; информация о самом себе столь же непосредственно доступна и столь же конкретна, как и информация обо всем, остальном. Дж. Гибсон предложил называть извлечение информации о самом себе из оптического потока зрительной проприоцепцией. Обладание такой информацией не сводится к тому, что индивид оказывается в состоянии видеть свои руки и тело, как бы важно это ни было. (В обычных условиях собственные руки являются, видимо, наиболее часто доступным для восприятия зрительным объектом.) Даже когда все части тела закрыты для зрения, структура оптического потока позволяет воспринимающему видеть, где он находится и куда движется. Короче говоря, физическое «я» можно видеть; нет необходимости прибегать к умозаключениям.

В обычной среде почти всегда имеется информация для зрительной проприоцепции, и она почти всегда соответствует действительности. Смоделировать ее можно, лишь манипулируя оптическим потоком во всей его полноте. Одним из средств осуществления этого

_____________

¹ На это указывал Дж. Гибсон в «Perception оf the Visual World» (1950); с тех пор он значительно развил этот тезис. О последних исследованиях структуры оптического потока см.: Johnston, White, Cumming (1973), Nakayama, Loomis (1974), Warren (1977).

_____________ 131

является широкоэкранное кино типа «Синерама»; для лабораторных целей можно создать экспериментальное помещение, где стены и потолок перемещались бы независимо от пола. Именно в таком помещении Ли продемонстрировал эффекты целостного движения оптического потока ¹. Годовалый ребенок, стоящий на полу в такой комнате, падает (хотя до него никто не дотрагивается), если стены тихо и неожиданно подаются на несколько дюймов вперед. Это происходит из-за того, что оптические изменения, создаваемые движущимися стенами, в норме означают, что наблюдатель качнулся назад. Ребенок компенсирует это движением вперед, теряет устойчивость и падает. Даже взрослого, знающего об организации эксперимента, можно «сбить с ног» таким образом, если поставить его на узкую опору.

Информация о самом себе, подобно всякой другой информации, может быть собрана только соответствующим образом, настроенной схемой. Напротив, любая оказавшаяся собранной информация, включая проприоцептивную информацию, модифицирует схему. В случае передвижения в среде таковой является ориентировочная схема или когнитивная карта. Это означает, что когнитивная карта всегда включает в себя как воспринимающего, так и среду. «Я» и мир перцептивно неразделимы.

Виды когнитивных карт

Когнитивные карты есть не только у зрелых, обладающих речью и интроспекцией организмов. Даже очень маленькие дети вполне успешно перемещаются у себя в доме, по крайней мере в тех комнатах, где им приходится часто бывать и где находятся важные для них вещи. Крэйг, испытуемый Хаттенлокер, типичен в этом отношении: в 15 месяцев, когда единственными произносимыми им словами были «ди» и «угу», его можно было попросить принести в комнату печенье, которое обычно находилось на кухне, и он вполне мог выполнить это. Более того, его ориентировочная

_____________

¹ Lee, Aronson (1974); Lishman, Lee (1973). Еще более простым методом является иллюзия «занавески кругового душа», в прошлом достаточно часто демонстрировавшаяся в психологических лабораториях.

_____________ 132

схема включала в себя готовность воспринимать не только постоянное, но и временное расположение вещей. «Во время этого визита на полу в гостиной лежала куча печенья, рассыпанного Крэйгом. Заключительную часть визита мы проводим на кухне; в какой-то момент мать Крэйга говорит ему: «Хочешь печенья?» Он выходит из кухни и возвращается некоторое время спустя, держа в руках почти все это печенье» ¹. Очевидно, Крэйг включил новую информацию (рассыпанное печенье на полу в комнате) в свою когнитивную карту дома, и эта обогащенная схема позволила ему позднее найти печенье. Мы уже видели, что гораздо младшие дети также способны удерживать информацию о временном расположении предметов, хотя и в течение значительно меньшего времени.

Поведение Крэйга не так уж удивительно. Оно типично не только для человеческого ребенка, но для детенышей многих других видов животных. С биологической точки зрения способность находить путь и добираться до желаемых целей должна быть всеобщей; без нее животные едва ли преодолели бы трудности естественного отбора. Рассмотрим в качестве примера выполненное недавно Менцелем исследование способности шимпанзе запоминать местоположение спрятанной пищи ². Испытуемыми в его экспериментах была группа шимпанзе, живших более года в вольере в условиях, близких к естественным. В начале опыта вся группа была заперта в клетке, помещенной на периферии вольера. Одно животное забирали из клетки и носили вслед за экспериментатором, который прятал фрукты в 18 различных местах. На этой стадии животное могло лишь наблюдать; затем его возвращали к остальным шимпанзе и спустя две минуты клетку открывали. Менцель следующим образом описывает типичный результат: «Обычно тестируемое животное не колеблясь по прямой линии мчалось к груде травы или куче

_____________

¹ Huttenlocher (1974, р. 347).

² Menzel (1973). Разумеется, можно привести множество других примеров. Например, старый спор о том, как осваивают местность крысы, был в конце концов разрешен ко всеобщему удовлетворению; оказалось, что эти животные пользуются вехами, учатся срезать углы и находить дорогу в нужное место из новых исходных позиций, осваивают новые виды локомоций, когда старые оказываются неадекватными и т. д.

_____________ 133

листьев, дереву, пню или яме, где лежала спрятанная пища, хватало пищу, ненадолго останавливалось, чтобы съесть ее, и затем бежало прямо к следующему месту, как бы далеко или как бы закрыто визуальными барьерами оно ни было... Каждое животное действовал6 более или менее в соответствии с принципом «наименьшего расстояния» и совершенно не учитывая маршрут, по которому его носили вслед за экспериментатором» ¹.

Сравнительная психология выходит за рамки этой книги, поэтому мы больше не будем останавливаться на экспериментах Менцеля. Они были упомянуты только для того, чтобы подчеркнуть, что когнитивные карты определяются сбором информации и действием, а не вербальным описанием. Путешествие – это одно, а рассказ о путешествии – другое. Ребенок способен найти дорогу задолго до того, как он будет в состоянии адекватно описать, где он был и как он туда попал, точно так же как он может делать многое другое, не умея сколько-нибудь развернуто рассказать об этом. Появляющаяся позднее способность описывать ориентировочные схемы имеет самостоятельное значение, и мы будем говорить о ней в главе 8. Пока что примем это без доказательств и рассмотрим более подробно структуру одного сложного примера.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |