Заместительная гормонотерапия. Фармакология и клиническое применение

д. м.н.

Научный Центр Акушерства, Гинекологии и Перинатологии РАМН.

В течение последнего десятилетия получил бурное развитие новый раздел медицинской науки - клиническая фармакология. Во многих справочниках, в которых представлены сведения о фармакологическом действии препаратов, предназначенных для лечения женщин в климактерии, содержатся лишь общие представления об их клинической значимости. Автор поставил перед собой цель не только описать фармакологические эффекты лекарственных средств, используемых в качестве гормонотерапии, но и обосновать их рациональный выбор и использование с учетом системного влияния на организм.

Для врачей гинекологов, интересующихся проблемами климактерия.

Оглавление

- Вступление Структурная основа и метаболизм половых стероидных гормонов Фармакокинетика и фармакодинамика эстрогенов

- Критерии действия эстрогенов Натуральные и синтетические эстрогены Пути введения и формы применения

- Классификация прогестагенов Пути введения

Вступление

Основным методом профилактики и коррекции климактерических расстройств является заместительная гормональная терапия (ЗГТ) различными аналогами половых стероидных гормонов. Гормонотерапия в климактерии не преследует цель полного "замещения" утраченной гормональной функции яичников, а назначаются минимально-оптимальные дозы гормональных препаратов для профилактики и лечения климактерических расстройств.

В настоящее время ЗГТ в том или ином виде в пери-и постменопаузе получают 20 млн из 470 млн женщин нашей планеты. Частота и вариант, используемой ЗГТ, варьируют в значительных пределах (10-40%) и обусловлены как социально-экономическими факторами, так и подготовленностью медицинского общества и населения в целом. В Германии 40% женщин используют гормональные препараты, в основном в виде таблеток, в Скандинавских странах ими пользуются 30-40% женщин, в США - от 15 до 25%, в Англии - 10%, в Европе - 20%. Американцы, безусловно, предпочитают конъюгированные эстрогены, в Европе - эстрадиол-валерат. Число женщин, принимающих гормональные средства в перименопаузе, в России составляет 1-2%.

В нашей стране, к сожалению, до сих пор среди женщин и части врачей доминирует ложная точка зрения о том, что не следует вмешиваться в естественный биологический процесс старения организма и пассивном наблюдении за инволюционными процессами. Нередко отмечается осторожное или негативное отношение к заместительной терапии гормонами, особенно назначаемой с профилактической целью. Однако число женщин, получающих гормонотерапию в пери-и постменопаузе, постоянно увеличивается, так как, с одной стороны, снижается негативное отношение медицинской общественности к гормонотерапии и, с другой стороны, достигнуты значительные успехи при применении данной терапии. Решение о том, каких женщин следует лечить, какими препаратами и в течение какого периода, зависит от таких факторов, как возраст женщины, история ее болезни, показания и противопоказания к проведению лечения, стоимость лечения и возможные побочные действия.

В зависимости от состояния пациенток перед врачом стоит непростая задача, заключающаяся в подборе заместительной терапии, что требует четкого прагматичного подхода, подкрепленного знаниями определенных принципов фармакологии ЗГТ. Несмотря на имеющийся широкий спектр гормональных препаратов, в клинической практике приходится учитывать эффекты эстрогенных и прогестагенных компонентов и их доз на сердечно-сосудистую и костную системы, метаболические процессы и функцию печени, так как одни из сочетаний могут быть благоприятны для профилактики кардиоваскулярных заболеваний, а другие могут оказывать нежелательный эффект на функцию печени и вызывать менструальноподобные выделения.

При обсуждении фармакокинетики половых гормонов с учетом различных способов применения и их потенциального клинического значения в заместительной гормональной терапии полезно иметь в виду некоторые характеристики физиологической модели циркулирующих эстрогенов и прогестерона.

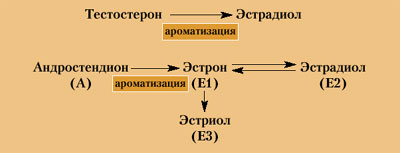

В пременопаузе продукция эстрогенов яичниками в течение менструального цикла отличается большой изменчивостью. Уровень 17b-эстрадиола в плазме, самого активного эстрогена, секретируемого яичником, может в десятки раз увеличиваться в период между ранней фолликулярной и преовуляторной фазами менструального цикла (от 40 пг/мл (170 пмоль/л) или ниже и до 400 пг/мл (1400 пмоль/л) или выше). Наряду с этими циклическими изменениями в уровне эстрогенов отмечаются важные кратковременные колебания их концентрации (в течение часов), при которых изменения продукции и клиренса гормонов играют определенную роль. Уровень эстрона тоже изменяется циклично. Эстрон образуется главным образом в результате метаболизма 17b-эстрадиола, и, как правило, его концентрация остается ниже концентрации 17b-эстрадиола. Продукция последнего резко снижается до уровня 30 пг/мл после наступления менопаузы, в то время как уровень эстрона остается относительно высоким - в среднем около 40 пг/мл. Эстрогены, циркулирующие в крови женщин в постменопаузе, образуются главным образом в результате ароматизации андрогенов надпочечникового происхождения, в основном андростендиона, который превращается в эстрон, способный в дальнейшем к превращению в 17b-эстрадиол. Процессы ароматизации происходят в основном в жировой ткани, и таким образом концентрация эстрогенов остается относительно высокой у женщин с нарушением жирового обмена в постменопаузе.

У женщин, получающих ЗГТ, наблюдаются значительные колебания уровня эстрогенов в плазме крови. Эти различия не только индивидуальны, но и у каждой конкретной пациентки изменения уровня эстрогенов выражены в зависимости от времени. Хотя большинство фармакологических эффектов эстрогенов, в определенных пределах, зависит от их концентрации в плазме, часто невозможно точно определить и универсально оценить их "эффективный терапевтический уровень". В этом контексте уместно отметить, что доза эстрогенов, которая должна обеспечить эффективное предотвращение или лечение последствий постменопаузального дефицита эстрогенов, может быть разной в зависимости от выраженности климактерических расстройств. Например, у многих женщин вазомоторные симптомы удовлетворительно купируются при применении меньшей дозы эстрогенов, чем та, что необходима для эффективной профилактики потери массы костной ткани в постменопаузе.

Следовательно, возникает необходимость выбора оптимальных режимов ЗГТ с учетом системных изменений на фоне менопаузы, несмотря на то, что у всех женщин реакция репродуктивной системы однотипна - снижение функции яичников. Цель любой гормонотерапии должна, таким образом, состоять в определении наиболее приемлемой дозы, типа и пути введения стероидных гормонов, которые обеспечат оптимальный клинический успех с минимальными побочными действиями.

В данном пособии представлены основные фармакологические характеристики препаратов, использующихся в качестве ЗГТ у женщин в климактерии, с акцентированием внимания на различные формы выпуска, пути введения, дозовые режимы и схемы назначения. Знание фармакологии различных видов эстрогенов и прогестагенов позволяет клиницистам индивидуально подобрать препараты и режимы их назначения для лечения климактерических расстройств в зависимости от соматического и гинекологического статуса пациентки и возможных факторов риска.

Структурная основа и метаболизм половых стероидных гормонов

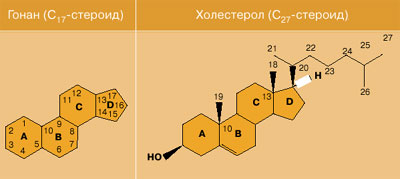

Половые гормоны продуцируются в основном в гонадах-яичниках женщин и яичках мужчин. Половые гормоны, о которых пойдет речь ниже, относятся по структуре к классу стероидов. Структурной основой всех стероидных гормонов является С17-стерановый (циклопентанпергидрофенантрен) скелет, имеющий трехмерную структуру. Стерановое ядро состоит из 4-х взаимосвязанных колец, три из которых имеют 6 сторон и одна-пять сторон. На каждом углу структурной формулы расположены атомы углерода. В соответствии с международными правилами химической номенклатуры кольца деноминированы буквами А, В, С и Д. 17 атомов углерода, расположенные по углам колец, пронумерованы, начиная с номера 1 в кольце А (рис. 1). По химической структуре и характеру физиологического действия стероидные гормоны подразделяют на 4 основных ряда:

производные прегнана (С21), они включают в себя семейства прогестинов и кортикостероидов; последние в свою очередь подразделяются на глюко-и минералокортикоиды; производные андростана (С19), представленные андрогенами; производные эстрана (С18), представленные эстрогенами; производные холестана (С27), включающие в себя гормональные формы витамина Д3 и экдизоны (20).

Рис. 1. Структурная основа стероидов

Индивидуальные стероиды могут быть определены по следующим характеристикам:

- количество атомов углерода; функциональные и метиловые группы в дополнение к основной стероидной структуре; тип связи между атомами углерода; пространственное устройство колец и дополнительных функциональных групп.

Несмотря на то, что холестерин является предшественником всех стероидных гормонов, гормональной активностью он не обладает. В соответствии с количеством атомов углерода холестерин является С-27 стероидом. К основной системе колец молекулы холестерина прикреплены 4 группы: две метиловые группы (-СН3) у 10 и 13 атомов углерода (С10 и С13), гидроксильная группа (-ОН) у С3 и цепочка, состоящая из 8 атомов на С17. Углерод на позициях 5 и 6 в кольце В связан двойной связью (>C=C<) (рис. 1).

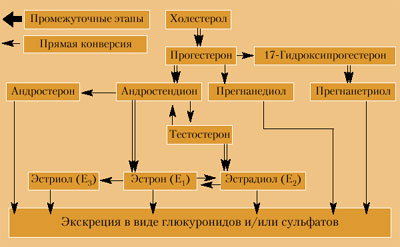

На рис. 2 представлен процесс прямой и поэтапной конверсии холестерина, являющегося предшественником эндогенных половых гормонов, а также основные этапы биосинтеза, метаболизма и экскреции половых стероидов.

Рис. 2. Биосинтез, метаболизм и экскреция половых гормонов

На основании своей биологической активности они обычно классифицируются как эстрогены, прогестагены и андрогены.

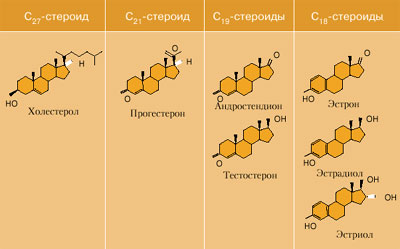

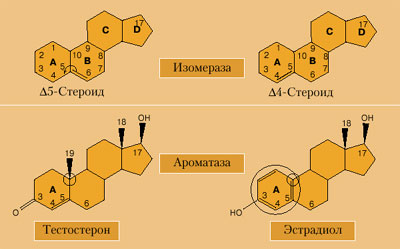

Молекула полового стероида прогестерона имеет 21 атом углерода (С21) (рис. 3). Особенностью структуры молекулы прогестерона являются следующие характеристики: прогестерон имеет короткую (два углерода) цепь на 17-ом атоме углерода (С17) с двумя группами - кето (>C=O) и метильной. В отличие от молекулы холестерина у прогестерона гидроксильная группа на 3-ем атоме углерода в кольце А снижена до кето-группы. Двойная связь сдвинута из кольца В в кольцо А, что является основным шагом, увеличивающим гормональную активность. Метаболическая конверсия катализируется ферментным стероидом D4 и D5 - изомеразой.

Рис. 3. Химическая структура эндогенных половых стероидных гормонов

Помимо своей основной активности в качестве полового гормона, прогестерон является также промежуточным или прогормоном в биосинтезе других половых стероидов у обоих полов. Прогестерон метаболизируется в андрогены, в основе которых лежит стерановый скелет, имеющий 19 атомов углерода (С19 -стероиды). Отличительной особенностью андрогена андростендиона от прогестерона является наличие кетогруппы вместо цепочки, а тестостерона - гидроксильной группы на 17 атоме углерода. Помимо своей андрогенной стероидной активности, андрогены участвуют в качестве промежуточного гормона в синтезе эстрогенов (С18 -стероиды) (рис. 3).

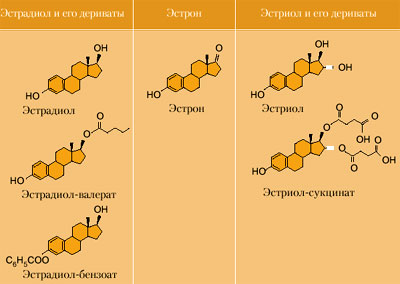

Эстрогены являются биогенетическими производными D4-3 - кетоандрогенов. Принципиальное отличие эстрогенов наряду с отсутствием 19С обусловлено ароматизацией кольца А и присоединением к нему кислого фенольного гидроксила (рис. 4). Среди природных эстрогенов наиболее активен 17b-эстрадиол. Эстрон обладает прямой эстрогенной активностью в 5-15 раз уступающей эстрадиолу-17b. Присоединение к кольцу D эстрадиола дополнительного 16a-гидроксила с образованием структуры эстриола снижает гормональную активность стероида (20).

Рис. 4. Основные этапы метаболизма половых гормонов: изомеризация и ароматизация

Три естественных эстрогена часто имеют сокращение как заглавная буква Е с соответствующим номером:

- эстрон (E1 с кето-группой на С17, 17b-эстрадиол (Е2) с приставкой, указывающей на переднюю проекцию гидроксильной группы на С17, эстриол (Е3) с другой гидроксильной группой на С16.

Часто используемое различие между мужскими и женскими половыми гормонами на самом деле не совсем точное, так как оба типа гормонов продуцируются у обоих полов. Это стало ясно после того, как было доказано, что женский половой гормон - прогестерон - является метаболическим предшественником мужских гормонов. Последние, в свою очередь, являются прогормонами других женских половых гормонов, в частности эстрогенов, которые также продуцируются в организме мужчин. Хотя классификация половых гормонов не вполне верна, она также и не вполне неверна, поскольку в крови женщины содержится больше женских половых гормонов, чем у мужчин, в то время как содержание мужских половых гормонов в крови у мужчин преобладает над женскими. Следовательно, половое различие не качественное, а количественное.

Фармакокинетика и фармакодинамика эстрогенов

Критерии действия эстрогенов

Эстрогены оказывают специфическое действие на множество клеток-мишеней, которые содержат специфические внутриядерные рецепторы к ним. При достижении фармакологического эффекта половыми стероидами печень занимает особое место, так как, с одной стороны, она оказывает влияние на фармакокинетику эстрогенов посредством синтеза циркулирующих эстроген-связывающих протеинов и играет доминирующую роль в биотрансформации эстрогенов, в то время как, с другой стороны, она является органом-мишенью с очень важными эстроген-зависимыми метаболическими превращениями с возможными побочными эффектами. Действие эстрогенов на клетки-мишени и на гепатоциты зависит от природы (неотъемлемая изначальная активность) эстрогенов, воздействующих на эти клетки, и от достигаемой концентрации внутри клетки. Недавние исследования выявили гораздо более сложное действие эстрогенов на уровне рецепторов, чем считалось ранее. В действительности рецепторы к эстрогенам в сочетании с различными эстрогенными соединениями регулируют несколько элементов ДНК-ответа, что дает возможность эстрогенным соединениям вызывать различные эффекты в разных эстроген-зависимых тканях, благодаря активации специфических процессов.

Прохождение эстрогенов через клеточную мембрану зависит от целой серии факторов, включая следующие:

- физико-химические характеристики молекул (быстрое проникновение в основном сильных липофильных эстрогенов, ограниченное прохождение большинства водорастворимых конъюгированных эстрогенов), проницаемость клеточной мембраны (более выраженной у гепатоцитов, чем у классических клеток-мишеней), градиент концентрации (зависимость от содержания белковых соединений в плазме и внутри клетки), величину контактного пространства и продолжительность контакта между эстрогеном и клеточной мембраной (важность связывания с белками и микроциркуляции).

Биотрансформация эстрогенов

После приема эстрогенов в общем кровотоке вместе с исходным соединением определяется ряд метаболитов. Часть этих соединений формируется до того, как исходное соединение достигает кровотока, другая часть появляется в результате биотрансформации молекулы исходного вещества и метаболитов, уже присутствующих в кровотоке. Существуют общие значимые различия в биологической активности между молекулами исходного вещества и метаболитами. 17b-эстрадиол, без сомнения, относится к более сильным эстрогенам по сравнению с эстроном - его основным метаболитом, в то время как его конъюгация до эстрон-сульфата ведет к образованию неактивного эстрогена.

Метаболизм эстрогенов представляет собой частично обратимые реакции, способствующие поддержанию градиента концентрации. Эстрон и эстрон-сульфат являются одновременно и метаболитами, и предшественниками 17b-эстрадиола; высокие концентрации циркулирующих в крови эстрона и эстрон-сульфата служат также резервом для образования более активного 17b-эстрадиола. Действие, достигаемое благодаря применению эстрогенов, является, таким образом, отражением сложных взаимодействий между молекулами исходного вещества и ряда метаболитов.

Центральная роль печени

Существует очень важный феномен "первого прохождения через печень", заключающийся в значительных метаболических превращениях, происходящих в стенке тонкого кишечника и в печени после перорального применения эстрогенов до того, как молекулы достигают общего кровотока. При этом происходит стимуляция синтеза ряда протеинов, таких как:

транспортные белки гормонов, включая половые стероиды связывающий глобулин (ПССГ); белки, участвующие в регуляции гемостаза; субстраты ренина. Другим примером влияния на печень служит изменение липидного метаболизма.Помимо феномена первого прохождения, который важен для осуществления биотрансформации и метаболизма при пероральном применении эстрогенов, печень также участвует в биотрансформации эстрогенов после того, как они попадают в общий кровоток. В этом случае печень отвечает за формирование конъюгированных метаболитов, которые определяются в плазме в больших концентрациях и выводятся с мочой и желчью. Циркулирующие конъюгаты эстрогенов могут подвергаться регидролизу и, таким образом, служить резервом для образования биологически активных эстрогенов. Гидролиз конъюгатов также возможен в кишечнике после экскреции эстрогенов с желчью, в результате чего они опять поступают в кишечно-печеночный кровоток (рециркуляция). Способность печени к биотрансформации эстрогенов зависит от индивидуальных особенностей, гормональных факторов и применяемых препаратов, включая гестагены.

Связывание эстрогенов с белками

Роль связывания с белками при поступлении эстрогенов в ткани из кровотока сложна и еще не полностью понята. Эстрогены, циркулирующие в крови, могут поступать в ткани, если они не связаны с глобулинами или слабо связаны с альбуминами.

Динамическое равновесие между свободными и связанными фракциями эстрогенов достигается при большем сродстве к связыванию с ПССГ. Степень связывания с белками различна и зависит от вида эстрогенов: 17b-эстрадиол связывается с большим сродством с ПССГ, в то время как способность к связыванию у эстрона довольно слаба; степень связывания эстриола или этинил-эстрадиола с ПССГ незначительна. Гестагены могут повлиять на синтез ПССГ в печени и таким образом косвенно воздействовать на связь эстрогенов с белками.

Натуральные и синтетические эстрогены

Для терапии существуют различные препараты эстрогенов. Они делятся на натуральные и синтетические. К натуральным эстрогенам относятся:

- натуральные, человеческие; натуральные, эфиры; натуральные, лошадиные конъюгированные.

Несмотря на то, что используемые в лечебных целях эстрогены получают синтетическим путем, их называют натуральными, так как их химическая структура и биологические эффекты идентичны эндогенным эстрогенам - эстрадиолу (Е2), эстрону (Е1) и эстриолу (E3).

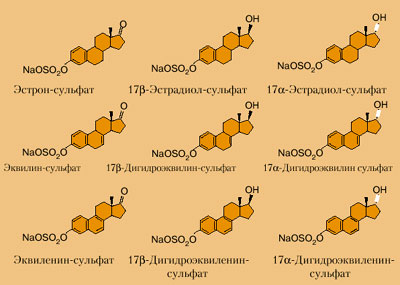

Среди натуральных - 17b-эстрадиол, эстрон, эстриол и конъюгированные эстрогены, такие как эстрон-сульфат; есть также эфирные соединения эстрадиола - эстрадиол-валерат, эстрадиол-ципионат, эстрадиолфенилпропионат и эстрадиол-бензоат. Отдельное место занимает смесь конъюгированных эстрогенов, выделяемых из мочи жеребых кобыл. Эта смесь представляет собой сложное сочетание по крайней мере девяти различных эстрогенов, включая эстрон-сульфат, и серию эстрогенов, которые считаются натуральными, но не встречаются у человека; например, эквилин-сульфат и 17a-дигидроэквилин-сульфат. Широко используются синтетические (стероидные и нестероидные) эстрогены, включая этинилэстрадиол и в меньшей степени местранол, который не связывается с эстрогенными рецепторами, но быстро превращается в этинил-эстрадиол in vivo после приема внутрь (табл. 1, рис. 5).

Рис. 5. Химическая структура натуральных эстрогенов и их эфиров

Таблица 1. Классификация эстрогенов

|

Обычно натуральные эстрогены рекомендуют для ЗГТ, тогда как этинил-эстрадиол является классическим компонентом оральной контрацепции из-за его воздействия на гепатоциты, что объясняется фармакокинетикой данного соединения. Присутствие этиниловой группы в позиции 17a изменяет его метаболизм в сторону медленного образования неактивных метаболитов, и при пероральном применении во время "первого прохождения" через печень наблюдается высокая концентрация этинилэстрадиола; более того, в процессе его биотрансформации образуются высокореактивные метаболиты, которые могут инактивировать некоторые энзимы печени и способны необратимо связываться с микросомальными протеинами.

Оральный прием эстрогена приводит к таким концентрациям гормонов в крови печеночного синуса, которые в 4-5 раз превышают их концентрацию в периферической крови (14). Этот так называемый "эффект первого прохождения" ускоряет печеночный синтез и секрецию нескольких факторов коагуляции и субстратов ренина, что может оказаться нежелательным, а также секрецию липидных апопротеинов, что может оказаться полезным. Воздействие на печень синтетических эстрогенов в 4-18 раз выше, чем натуральных эстрогенов. Хотя конъюгированные эстрогены оказывают нежелательное действие на печень в значительно меньшей степени, чем синтетические, тем не менее оно в 2-3 раза больше, чем при использовании нативных эстрогенов. Другими словами, натуральные оральные эстрогены имеют лучшую толерантность при метаболизме в печени (12).

Эстрогены по своей эффективности могут быть разделены на:

- высокоэффективные; среднеэффективные; малоэффективные.

Эффективность различных эстрогенов зависит от дозы, пути введения, числа эстрогенных рецепторов в различных органах и специфического эффекта (подавление секреции гонадотропинов, метаболизм в печени, влияние на эндометрий) (18). Процесс конверсии, эффективность и сродство различных эстрогенов к собственным рецепторам и стандартные дозы, которые эффективны для лечения КС, профилактики остеопороза и атеросклероза, представлены в таблицах 2, 3 и рис. 6.

Рис. 6. Процесс конверсии эстрогенов

Эстрадиол

17b-эстрадиол встречается у всех млекопитающих особей, независимо от пола и возраста. 17b-эстрадиол оказывает разнообразные эффекты на репродуктивную функцию, гипоталамо-гипофизарную ось и т. д. Во время беременности 17b-эстрадиол способствует росту матки, плаценты и молочных желез. Эстрогены содержатся в молоке кормящих матерей, поддерживают процесс минерализации в костях, оказывают положительный эффект на липиды и углеводный метаболизм в сосудистой стенке. Экзогенный 17b-эстрадиол оказывает аналогичный эффект (18).

Изменение молекулы эстрадиола и перемещение этиниловой группы к позиции С-17 (получается этинил-эстрадиол) означает, что деградация молекулы невозможна, так как 17b-дегидрогеназа не способна окислять гидроксильную группу из-за наличия ковалентной связи у 17-го атома углерода. В результате мощность этинил-эстрадиола значительно повышается, что, как уже указывалось, ограничивает область использования синтетического эстрадиола только в составе оральных контрацептивов (14).

Наиболее важный эстроген, используемый для ЗГТ, по крайней мере в Европе, - 17b-эстрадиол или его предшественник - эстрадиол-валерат. При оральном применении большая часть его быстро всасывается и метаболизируется в слизистой оболочке кишечника и печеночными факторами при прохождении через печень. Так как после приема внутрь эстрадиола валерат быстро гидролизуется, его доза эквивалентна дозе эстрадиола, а фармакокинетика и эффекты обоих препаратов идентичны. Биологическая полезность орального эстрадиола составляет около 5% (12).

Фармакология 17b-эстрадиола

17b-эстрадиол (oestra-1,3,5(10) -triene-3, 17b-diol): молекулярная формула C18H24O2 с молекулярным весом 272.

Таблица 2. Биоэквивалентность различных доз эстрогенов

|

Таблица 3. Сродство эстрогенов к рецепторам

|

Используемый при заместительной гормонотерапии 17bР-эстрадиол является аналогом человеческого эстрогена, вырабатываемого яичниками. Он синтезируется из растений и не содержит добавок животного происхождения. Помимо натурального 17b-эстрадиола в кристаллической форме, существует и микронизированный 17b-эстрадиол. "Первичный эффект прохождения" в печени зависит от индивидуальной активности цитохром Р450 оксидазной системы. Основными метаболитами 17b-эстрадиола являются эстрон и эстрон-сульфат (70%), образующиеся под влиянием 17b-дегидрогеназы, которые частично вновь превращаются в 17b-эстрадиол (18).

Фармакокинетика 17b-эстрадиола

Абсорбция (поглощение) 17b-эстрадиола зависит от размера частицы молекулы. После приема внутрь 2 мг 17b-эстрадиола в сутки концентрация его в плазме крови колеблется на уровне между 80 и 150 пг/мл в течение нескольких часов и снижается до 40-50 пг/мл через 24 часа. Соотношение эстрон/эстрадиол увеличивается у женщин в постменопаузе приблизительно c 2:1 до 4:1 на фоне перорального применения эстрадиола.

Период полувыведения эстрадиола составляет приблизительно один час (независимо от пути введения), при этом его клиренс колеблется между 650 и 900 л/день/м2.

Концентрация 17b-эстрадиола в портальной вене в 3-4 раза выше, чем в циркулирующей крови после перорального приема эстрогенов. Около 2/3 циркулирующего эстрадиола связывается с ПССГ и альбумином. Свободные гормоны оказывают свой эффект путем связывания со специфическими рецепторами эстрогенов, расположенными в клетках различных тканей.

Метаболизм

Эстрон и эстрон-сульфат - основные неконъюгированные и конъюгированные метаболиты эстрадиола. Оба они являются эстрогенами и прямо или после конверсии превращаются в 17b-эстрадиол (рис. 7): первоначально под влиянием 17b-дегидрогеназы происходит его окисление в 17b-эстрон, а затем под воздействием сульфатазы эстрон превращается в эстрон-сульфат. Водорастворимый эстрон-сульфат покидает клетку и проникает в интерстициальную жидкость. Оба эти ферментативные этапы обратимы, но превалирует путь: эстрадиол -> эстрон -> эстрон - сульфат. Таким образом, между 17b-эстрадиолом, эстроном и эстроном сульфатом существует обратимое равновесие, которое контролируется соответственно концентрацией и эффектом прогестагенов (рис. 7).

Рис. 7. Метаболизм эстрадиола

Эстрадиол выделяется из организма главным образом с мочой (90-95%) в виде биологически неактивных глюкуронидов 17b-эстрадиола и эстрона или с калом (5-10%). Элиминация (выделение) 17b-эстрадиола и его метаболитов обычно происходит в течение 72 часов после приема. (18). Эстрогены, выделяющиеся с желчью, могут повторно попасть в кровоток после гидролиза в кишечнике.

Конъюгированные эквин-эстрогены

Смесь конъюгированных эстрогенов, выделенных из мочи жеребых кобыл, безусловно, предпочитают, и он является наиболее широко применяемым эстрогеном в США, по использованию которого имеются наиболее долгосрочные эпидемиологические данные.

Сложный состав используемой в клинике смеси сульфатов эстрогенов, выделенных из мочи жеребых кобыл, делает крайне сложным изучение фармакокинетики этих препаратов. Данные о различных компонентах этой смеси эстрогенов практически отсутствуют. После перорального применения часть конъюгатов всасывается в виде неизмененных сульфатов, оставшаяся подвергается гидролизу в толстом кишечнике и ресульфатизируется после всасывания. Сульфаты эстрогенов и соответствующие неконъюгированные формы могут подвергаться метаболизму в печени и в органах-мишенях. Высокие концентрации конъюгатов, связанных с альбумином, находясь в крови, являются резервом для образования соответствующих неконъюгированных эстрогенов.

Главными компонентами смеси конъюгированных эстрогенов, выделенных из мочи жеребых кобыл, являются эстрон-сульфат (50-60%), эквилин-сульфат (22,5-30%) и дегидроэквилин-сульфат (15%). После перорального применения наблюдается активная биотрансформация; подъем концентраций конъюгированных и неконъюгированных эстрона, эстрадиола и специфических эквин-эстрогенов в сыворотке определяется сразу после приема препарата. Быстрому метаболизму в печени способствует высокая проницаемость мембран гепатоцитов для эстроген-сульфатов и гепатотропное действие эквин-эстроген-сульфатов, содержащих ненасыщенные В-кольца. Благодаря длительному периоду полувыведения конъюгированные эстрогены могут быть обнаружены в кровотоке даже через несколько недель после прекращения лечения. Конъюгированные эстрогены также хорошо всасываются слизистой оболочкой влагалища с менее выраженным промежуточным метаболизмом.

Рис. 8. Химическая структура конъюгированных эквин-эстрогенов

Эстриол

Эстриол используется преимущественно местно, так как в силу высокого кольпотропного эффекта демонстрирует хороший эффект при атрофических процессах влагалища. В нескольких странах имеются оральные препараты, имеющие в основе эстриол. В отличие от эстрона, эстриол не может превращаться в эстрадиол. Эстриол сам по себе имеет низкую эстрогенную потенцию, так как на короткое время сохраняется на эстрогенных рецепторах. В обычной оральной дозе 2-4 мг эстриол не оказывает стимулирующего действия на эндометрий. Тем не менее, при применении высоких доз (8 мг в день) гормональная активность эстриола повышается (2, 12). Этому может также способствовать назначение во время еды путем увеличения внутрипеченочной циркуляции эстриола. Поэтому для того, чтобы избежать стимуляции эндометрия, рекомендуется его назначение вечером. Если эстрадиол и эстриол назначаются одновременно, никаких изменений действия на эндометрий не замечено. При приеме внутрь эстриол почти полностью конъюгируется в желудочно-кишечном тракте до глюкуронидов (80-90%) и сульфатов (10-20%). Только 1-2% орально принимаемого эстриола достигает кровообращения.

При применении влагалищных аппликаций эстриола (крем, овули) могут быть достигнуты неожиданно высокие системные концентрации гормона. Действительно, после всасывания слизистой оболочкой влагалища метаболизм эстриола в значительной степени ограничен. Концентрация эстриола в сыворотке при применении влагалищных аппликаций в дозе 0,5 мг сравнима по действию с пероральным применением 8 мг эстриола.

Пути введения и формы применения

В клинической практике наиболее распространенным является оральный метод назначения гормонотерапии. Это объясняется простотой и более высокой осведомленностью пациенток и врачей.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |