организационно-экономические — договорные обязательства предприятия по объемам и срокам продажи продукции, количеству и срокам передачи (поступления) скота по межхозяйственным связям; обеспеченность предприятия капитальными вложениями, материально-техническими и трудовыми ресурсами; возможности увеличения собственного производства кормов или их поставок со стороны; условия реализации сверхремонтного молодняка и выбракованных взрослых животных; наиболее целесообразные календарные сроки осеменения и расплода маток, количество расплодов в течение года.

Структура стада как организационно-экономический элемент системы животноводства — это соотношение половых и возрастных групп животных на определенную дату.

Виды структуры стада:

фактическая — сложившееся соотношение половых и возрастных групп животных;

рациональная (организационная) — такое соотношение половых и возрастных групп, которое соответствует плановой специализации отрасли, организационно-техническому ее уровню, возможному и целесообразному в условиях предприятия, и обеспечивает систематическое выполнение договорных обязательств по получению высококачественной продукции, срокам ее реализации, своевременное воспроизводство поголовья.

Условия, влияющие на структуру стада:

естественные (биологические) — продолжительность жизни животных, возраст физиологической зрелости (возраст ко времени первого осеменения); выход молодняка при рождении и к отъему в расчете на 100 маток; продолжительность хозяйственного использования животных, уровень их выбраковки;

организационно-экономические — народнохозяйственная потребность в продукции животноводства; уровень развития отрасли; размеры и сроки реализации продукции, сверхремонтного (в ряде случаев и ремонтного) молодняка; плановый ежегодный прирост поголовья в соответствии с установленным простым или расширенным воспроизводством; степень уплотненности расплодов (число отелов, опоросов, окотов в год в расчете на 100 маток); распределение сроков осеменения и расплодов на протяжении года.

Оборот стада — это движение (изменение) состава половых и возрастных групп животных в течение определенного периода, организуемое в соответствии с задачами, стоящими перед предприятием.

Оборот стада — это наличие и живая масса скота на начало периода; приход и его живая масса (приплод, поступление из младших возрастных групп и со стороны, прирост живой массы); расход и его живая масса (перевод в старшие возрастные группы, реализация на разные цели, отход); наличие и живая масса скота на конец периода. График оборота стада составляют на календарный год, пастбищный, стойловый периоды, квартал, месяц.

Условия, влияющие на оборот стада:

естественные (биологические) — переход животных из одной возрастной группы в другую в течение определенного календарного периода; продолжительность периода беременности, природная цикличность охоты маток, срок наступления охоты после расплода; сроки половой и полной физиологической зрелости животных; средняя плодовитость (число приплода за один расплод);

организационно-экономические — сроки реализации продукции в соответствии с договорными обязательствами предприятия; экономически выгодные сроки хозяйственного использования маток и производителей; хозяйственно целесообразный возраст первого осеменения; продолжительность выращивания молодняка; продолжительность и тип откорма определенных групп животных.

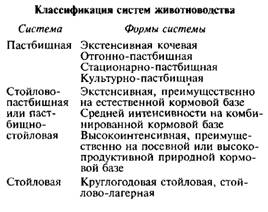

Различные формы пастбищной системы используют в смушковом и мясосальном овцеводстве, табунном коневодстве и отчасти в мясном скотоводстве. Пастбищно-стойловая (стойлово-пастбищная) система применяв ется в скотоводстве и овцеводстве в районах, располагающих обширными площадями высокопродуктивных естественных или культурных кормовых угодий. Стойловую систему используют в основном в интенсивном молочном скотоводстве и при откорме животных, особенно в районах с высокой распаханностью земель и пригородных зонах, а также в свиноводстве.

Системы животноводства позволяют наиболее полно и целесообразно использовать биологические средства труда — животных, повысить их продуктивность; увеличить поголовье и улучшить его качество; расширить объемы производства продукции; снизить трудоемкость и материалоемкость производства, добиться роста прибыли, рентабельности и конкурентоспособности.

МОДУЛЬ 7 Принципы, методы и система внутрихозяйственного планирования

Внутрихозяйственное планирование представляет собой систему плановых расчетов по регулированию развития производства и социальной инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий с целью эффективного использования ресурсов и достижения высоких результатов. Хозяйства самостоятельно планируют свою деятельность (составляют планы), исходя из спроса на продукцию растениеводства и животноводства, необходимости расширенного воспроизводства, улучшения условий труда и повышения личных доходов их работников.

Основные принципы внутрихозяйственного планирования. Принцип научности состоит в том, что планы предприятий должны составляться на строго научной основе с соблюдением требований экономических законов развития производства, опираться на достижения науки и практики, учитывать местные природные и экономические условия, а также реальные возможности дальнейшего роста производства продукции. Осуществление этого принципа несовместимо с субъективным, волевым подходом к составлению планов.

Принцип выделения ведущих звеньев и определения главных задач предусматривает определение таких направлений развития производства, которые являются решающими в общей системе мероприятий на предстоящий период. От правильного их выбора и своевременного осуществления зависит успешное выполнение всего плана и создание надежной предпосылки для дальнейшего роста производства продукции и суммы прибыли. Поэтому на основные направления в первую очередь и в увеличенных размерах выделяют капитальные вложения, материально-технические и трудовые ресурсы.

Принцип пропорциональности и сбалансированности направлен на разработку научно обоснованных пропорций между отраслями и элементами производства при сбалансированности материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов.

Принцип соблюдения договорных обязательств состоит в том, что показатели договоров на поставку продукции растениеводства, животноводства и подсобных промышленных производств должны быть заложены в планы предприятия, это касается и погашения кредитов.

Принцип сочетания и согласованности перспективных и текущих планов предусматривает их взаимоувязанность. В перспективных планах разрабатывают основные показатели развития хозяйств с использованием укрупненных расчетов и нормативов. Поэтому в них не может быть учтено все многообразие хозяйственной деятельности и их дополняют текущими планами, в которых эти показатели уточняют и конкретизируют.

Принцип систематического контроля за выполнением планов заключается в своевременном устранении недостатков в деятельности предприятия и принятии мер для достижения запланированных показателей. В ходе выполнения плана могут возникать диспропорции в развитии хозяйства, обусловленные неблагоприятными погодными условиями, недостатками в снабжении, просчетами в планировании и другими причинами. Повседневный контроль позволяет своевременно выявлять эти диспропорции и оперативно использовать имеющиеся резервы для ускорения темпов роста производства.

Методы планирования. Основной метод планирования на сельскохозяйственных предприятиях — балансовый. Суть его состоит в установлении уравновешенных пропорций между потребностями в ресурсах и возможным их покрытием. Применение этого метода предусматривает составление балансов в виде таблиц, состоящих из двух частей: расходной (потребность) и приходной (наличие и поступление).

По содержанию балансы подразделяют на три группы:

натуральные — сельскохозяйственные угодья, техника, семена, удобрения и др., получение и распределение продукции (зерна, картофеля, овощей, плодов и т. д.);

стоимостные — доходы и расходы;

труда — потребность и наличие трудовых ресурсов.

Расчетно-конструктивный метод предусматривает несколько вариантов решения той или иной плановой задачи, из которых выбирают наилучший для конкретных условий. Этот метод используют при обосновании специализации и сочетания отраслей, рациональной структуры посевов и многолетних насаждений, выборе эффективных севооборотов, культурооборотов, агротехнических и других мероприятий.

В связи с развитием научно-технического прогресса и интенсификацией производства внутрихозяйственные связи на предприятиях усложнились. Возникла необходимость учета большого количества факторов при решении ряда плановых задач и выборе эффективного варианта, что ограничило возможности расчетно-кон-структивного метода. Поэтому для нахождения оптимальных показателей в планировании стали применять экономико-математические методы с использованием электронно-вычислительных машин. Изменяя в математической модели исходные данные, на основе анализа многих вариантов выбирают наиболее рациональный. С помощью этих методов определяют оптимальные специализацию и сочетание отраслей на предприятиях, структуру посевных площадей, состав машинно-тракторного парка и др.

При планировании капитальньхх вложений и затрат основных материальных ресурсов эффективен нормативный метод. Он предусматривает использование групповых и индивидуальных нормативов, включающих совокупные затраты труда и средств на 1 га посева (многолетних насаждений), единицу продукции. Их разра-батывают на основе единичных норм и нормативов (нормы Мдсева и посадки, расхода удобрений, выработки и т. д.) по вариантам технологии и механизации производства при разных уровнях урожайности культур. Нормативный метод повышает степень обоснованности планов, значительно упрощает работу и сокращает время на их составление.

Применение балансового, расчетно-конструктивного, нормативного, экономико-математических методов требует постоянного совершенствования нормативной базы планирования, которая представляет собой совокупность прогрессивных технико-экономических норм и нормативов.

Прогрессивная технико-экономическая норма — это мера предельной или минимально допустимой величины показателя, а норматив — регламентированная, обобщенная величина затрат ресурсов.

Типовая система норм и нормативов для планирования развития сельскохозяйственных предприятий состоит из девяти групп:

экономические (включая финансовые); затрат труда и его оплаты;

расхода и запасов сырья, материалов, топлива и энергии; капитальных вложений и капитального строительства; использования сельскохозяйственной техники, оборудования и потребности в них; денежных (комплексных) затрат на производство; социально-экономические; охраны окружающей среды; отраслевые специфические нормы и нормативы.

Установление научно обоснованных норм и нормативов — наиболее сложный и ответственный участок плановой работы.

Система внутрихозяйственного планирования включает перспективные, годовые и оперативные планы, разрабатываемые на основе использования систем ведения хозяйства (региональной и предприятия), научно-производственных рекомендаций, результатов изучения рынков сельскохозяйственной продукции, договорных обязательств на поставку продукции, норм и нормативов, показателей достигнутого уровня развития предприятия и подразделений (рис. 3.1).

К перспективным относят план организационно-хозяйственного устройства и план экономического и социального развития предприятия на 3—5 лет. Первый разрабатывают на длительную, но обозримую перспективу, второй — на ближайшую перспективу, исходя из задач по развитию сельского хозяйства и показателей плана организационно-хозяйственного устройства. Наличие у предприятия планов на долгосрочную и среднесрочную перспективу определено Правительством Российской Федерации в качестве одного из требований (оценочных критериев), предъявляемых к реформируемым предприятиям.

Годовые планы включают план производственно-финансовой деятельности предприятия, производственные планы отделений

(ферм, находящихся на положении отделения), цехов, участков, хозрасчетные задания бригадам, фермам (где заведующий выполняет обязанности бригадира), ремонтно-механической мастерской, автопарку и другим подразделениям. При этом предприятия уточняют перспективные показатели на соответствующий год. В хозрасчетных заданиях подразделениям устанавливают показатели по производству продукции (объему работ) и лимиты затрат, которые доводят до исполнителей. В отличие от перспективных годовые планы характеризуются большей детализацией показателей и мероприятий и полнее учитывают конкретные условия. К годовым планам относят также бизнес-план, в котором разрабатывают показатели и мероприятия, связанные с предпринимательской де-ятельностъю предприятия. При необходимости его могут составлять и на более длительный срок.

Оперативные планы — это рабочие планы по периодам сельскохозяйственных работ (посев, уборка и др.), календарные задания и планы-графики в овощеводстве защищенного грунта, животноводстве, подсобных и вспомогательных производствах, строительстве (декадные, месячные, квартальные), планы-наряды на выполнение отдельных работ.

Оперативные планы разрабатывают в соответствии с годовыми с учетом сложившихся условий (погоды, наличия техники, удобрений, состояния посевов и др.). Они характеризуются высокой степенью конкретизации расстановки людей, использования основных фондов и оборотных средств, сроков проведения работ, выполнения организационных, агротехнических и других мероприятий, помогают ежедневно контролировать ход работ и оперативно устранять недостатки.

Важное значение в планировании имеют технологические карты возделывания и уборки урожая сельскохозяйственных культур, которые содержат сведения о намеченных мероприятиях и необходимых для их выполнения ресурсах по каждой культуре (группе однородных культур или незавершенному производству).

7.1. Перспективные планы

План организационно-хозяйственного устройства предприятия (оргхозплан) — это проект рационального его построения, в котором все отрасли и элементы производства находятся в научно обоснованных пропорциях, позволяющих вести расширенное воспроизводство при высоком уровне рентабельности. Ему принадлежит ведущая роль в перспективном планировании, однако многие хозяйства таких планов не имеют в связи с происходящими изменениями в их экономике.

Оргхозплан рекомендуется составлять как для вновь создаваемого, так и для существующего предприятия на период полного освоения проектируемой мощности. В растениеводстве это достижение планируемой площади посевов, насаждений и урожайности культур при полном освоении севооборотов; в животноводстве — проектного поголовья и продуктивности/скота и птицы при установленной структуре стада, а в целом по хозяйству — намеченного уровня интенсивности производства при рациональном сочетании отраслей и соответствующей материально-технической базе.

Срок выполнения оргхозплана для каждого предприятия индивидуальный и зависит от его производственного направления, достигнутого уровня развития, размеров капитальных вложений и материально-технического обеспечения. Например, для садоводческого хозяйства этот срок может быть более продолжительным, чем для овощеводческого, потому что многолетние насаждения вступают в полное плодоношение через несколько лет после посадки. В то же время год освоения плана в какой-то мере условен, поскольку развитие предприятия неразрывно связано с научно-техническим прогрессом. Внедрение новых сортов культур и пород животных, совершенствование техники, технологии и организации производства и другие факторы вносят коррективы в сроки реализации планов.

Планы организационно-хозяйственного устройства предприятия разрабатывают сами. Им помогают в этом на договорных или других условиях научно-исследовательские учреждения, высшие учебные заведения и проектные организации, а при отсутствии проектов внутрихозяйственного землеустройства также землеустроительные организации. Для составления плана создают комиссию во главе с руководителем предприятия. В нее входят группы по планированию растениеводства, животноводства, строительства, механизации производства, экономическая, возглавляемые специалистами хозяйства. Каждая из этих групп отвечает за разработку соответствующих разделов оргхозплана и работает в контакте с другими.

Ведущая роль в этой работе принадлежит экономической группе, которая обосновывает уровень специализации и концентрации производства и межхозяйственных связей, устанавливает основные экономические показатели на перспективу, проводит балансовую увязку всех разделов. К участию в составлении плана привлекают также передовиков производства.

До составления оргхозплана проводят подготовительную работу по анализу хозяйственной деятельности предприятия, уточнению нормативов и разработке проектного задания. Анализируют природные и экономические условия, размеры, специализацию и сочетание отраслей, обеспеченность основными средствами (фондами) и рабочей силой, объем производства и уровень его интенсивности, урожайность культур и продуктивность животных, производительность труда, себестоимость продукции, рентабельность производства, эффективность капитальных вложений и другие показатели. При этом вскрывают недостатки в работе, выявляют неиспользованные резервы, определяют наиболее эффективные мероприятия, которые целесообразно выполнить при освоении плана.

Сложный и ответственный участок подготовительной работы — уточнение норм и нормативов, так как это исходная база, первичный элемент планирования, и от них в значительной мере зависит степень научной обоснованности плана. Уточняют нормы высева семян, расхода удобрений, топлива, смазочных и других материалов, нормы выработки и обслуживания. При необходимости рассчитывают нормативы по планированию производства продукции растениеводства при разных вариантах структуры посевных площадей и многолетних насаждений, урожайности я др.

Готовят справочные материалы об оптимальных размерах подразделений, о составе тракторов, машин и оборудования, об эксплуатационных возможностях техники и производственных помещений, о нормах личного потребления и др. Особое внимание уделяют подготовке нормативов экономического воздействия на производство, к которым относятся оплата труда, премии, цены, прибыль, нормы амортизационных отчислений, кредиты, налоги, фонды стимулирования и др., так как через них регулируются взаимоотношения государства, предприятия и каждого работника.

При составлении оргхозплана должны широко использоваться рекомендации зональных комиссий по разработке систем ведения сельского хозяйства, современные достижения науки и практики.

Основа для составления оргхозплана — проектное задание. В нем определяют специализацию, ориентировочные основные показатели развития главной отрасли на год освоения проектной мощности предприятия, размеры землепользования, размещение населенных пунктов и хозяйственных центров, источники водо-, электроснабжения и отопления, организацию средств связи и ремонтной базы, строительство дорог и культурно-бытовых учреждений, межхозяйственные производственные связи.

Проектное задание разрабатывают исходя из планируемых объемов продажи продукции с учетом внутрирайонной специализации и концентрации производства на перспективу, а также планов участия предприятия в межхозяйственной кооперации. Используют также материалы районной планировки в части межхозяйственного дорожного строительства, электрификации, водоснабжения, газификации, культурного и медицинского обслуживания, размещения ремонтных мастерских и заводов, баз снабжения и сбыта продукции, перерабатывающих предприятий.

Проектное задание составляют непосредственно на предприятии с участием специалистов сельскохозяйственных органов, ученых научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений, обсуждают на общем собрании трудового коллектива предприятия, согласовывают с заинтересованными организациями.

Оргхозплан разрабатывают на основе проектного задания по единой типовой форме в соответствии с методическими рекомендациями Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. К нему прилагают дополнительные таблицы по развитию главной отрасли, объяснительную записку, план внутрихозяйственного землеустройства, почвенные карты, картограммы обеспеченности почв питательными веществами, схемы планировки и застройки центральной усадьбы ^хозяйственных центров подразделений, технологические карты, нормативные материалы и расчетные таблицы. Одновременно с разработкой или после утверждения оргхозплана проектные организации составляют генеральный план застройки центральной усадьбы и хозяйственных центров.

Последовательность разработки плана организационно-хозяйственного устройства зависит от специализации предприятия. Если главными будут растениеводческие отрасли, то целесообразно придерживаться следующего порядка.

В соответствии со специализацией хозяйства, установленной в проектном задании, и на основе анализа сложившегося сочетания отраслей, природных и экономических условий определяют организационную структуру предприятия, размеры и специализацию его подразделений. Для этого устанавливают размер главной отрасли хозяйства и уровень ее концентрации по подразделениям в пределах, допускаемых природными, технологическими и организационно-экономическими факторами. Выявляют, в какой мере главная отрасль будет использовать сельскохозяйственные угодья, технику, рабочую силу и какие резервы остаются для производства других видов продукции.

Затем выбирают и рассчитывают размеры дополнительных отраслей, которые могут более полно использовать эти ресурсы с учетом интересов государства и предприятия и будут способствовать развитию главной отрасли. Чтобы оценить, насколько экономически целесообразно развитие той или иной отрасли, применяют ряд показателей: выход валовой и товарной продукции в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий или пашни, на 1 руб. основных средств (фондов) основной деятельности и на среднегодового работника, рентабельность производства, срок окупаемости капитальных вложений, равномерность и полноту использования рабочей силы в течение года.

Оптимальные размеры подразделений определяют путем разработки и сравнения различных вариантов, используя такие показатели, как транспортные расходы на внутрихозяйственные перевозки, экономия капитальнь1х вложений на строительстве помещений и сооружений, экономия затрат труда. Кроме того, учитывают, как обеспечивают планируемые подразделения условия для внедрения комплексной механизации производства и рациональной организации труда.

Определяют основные показатели развития главной отрасли и дополнительных растениеводческих отраслей: площади посевов и насаждений, урожайность, объем валовой и товарной продукции. По дополнительным животноводческим отраслям определяют структуру стада, план оборота и среднегодовое поголовье животных, их продуктивность, объем валовой и товарной продукции.

При этом должно обеспечиваться выполнение проектного задания по производству продукции.

Подсчитывают потребность животных в кормах в целом по предприятию и его подразделениям, а также для личных подсобных хозяйств. Предварительно устанавливают их источники: природные и культурные долголетние пастбища и сенокосы, отходы растениеводческих отраслей, посевы кормовых культур. Затем разрабатывают примерную структуру посевных площадей с учетом рекомендуемых севооборотов. Путем балансовых расчетов производства и использования продукции растениеводства (включая пастбища и сенокосы), а также получения кормов и потребности в них уточняют посевные площади и источники покрытия потребности в кормах. При этом планируют опережающий рост кормовой базы по сравнению с увеличением поголовья скота. Затем составляют планы развития растениеводства и животноводства по всем показателям, предусмотренным типовой формой оргхозплана.

В разделе плана по растениеводству разрабатывают экспликацию земельных угодий; показатели по освоению новых земель и улучшению имеющихся сельскохозяйственных угодий, закладке новых, реконструкции и восстановлению существующих многолетних насаждений, водоснабжению и дорожному строительству, использованию орошаемых и осушенных земель, накоплению и внесению органических удобрений; определяют потребности в минеральных удобрениях, извести, гипсе и химических средствах защиты растений; указывают схемы севооборотов, посевные и плодоносящие площади, урожайность, валовой сбор и распределение продукции растениеводства.

В разделе плана по животноводству показывают численность поголовья, годовой оборот стада и продуктивность животных, производство и распределение животноводческой продукции, баланс кормов.

Наряду с количественными показателями развития растениеводства и животноводства разрабатывают систему агротехнических, зооветеринарных и организационных мероприятий, обеспечивающих получение намеченного уровня урожайности культур, продуктивности животных и объема валовой продукции.

Вьывляют возможность и целесообразность организации подсобных промышленных производств и промыслов не в ущерб сельскохозяйственному производству и разрабатывают показатели их развития с целью более полного использования сезонного излишка рабочей силы, материальных и других ресурсов. При организации подсобных производств и промыслов особое внимание уделяют промышленной переработке сельскохозяйственной продукции, производству строительных материалов, товаров народного потребления, развитию производственных связей с промышленными предприятиями. Определяют уровень механизации и электрификации производственных процессов, потребность в тракторах, комбайнах, сельскохозяйственных машинах, оборудовании, автомобилях, топливе и смазочных материалах, электроэнергии; разрабатывают мероприятия по организации технического обслуживания и ремонта техники.

Рассчитывают потребность в капитальных вложениях на закладку и реконструкцию многолетних насаждений, строительство новых и ремонт имеющихся помещений и сооружений, приобретение техники, мелиорацию земель, формирование основного стада и другие цели; устанавливают наличие основных средств (фондов) на год освоения оргхозплана.

Определяют потребность в рабочей силе, составляют баланс трудовых ресурсов на год освоения оргхозплана, рассчитывают затраты труда на производство единицы основной сельскохозяйственной продукции.

Рассчитывают основные экономические показатели на год освоения плана: общий объем производства валовой и товарной продукции (в натуре и тыс. руб.) и в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий, производительность труда (стоимость валовой продукции в расчете на среднегодового работника, занятого в сельскохозяйственном производстве),-уровень оплаты труда среднегодового работника, себестоимость основных видов продукции и рентабельность хозяйства, отраслей и отдельных видов продукции (при наличии технологических карт), стоимость валовой продукции в расчете на 1 руб. основных средств (фондов) основной деятельности (фондоотдачу). Эти показатели сравнивают с соответствующими отчетными данными на начало периода организационно-хозяйственного устройства предприятия.

В заключение планируют социальное развитие коллектива предприятия. Этот раздел включает: расчет потребности в квалифицированных кадрах, населенные пункты хозяйства и численность населения, культурно-бытовое обслуживание, торговлю и общественное питание, детские сады и ясли. Рассчитывают потребность и движение кадров массовых профессий (трактористы-машинисты, водители автомобилей, овощеводы, садоводы и т. д.), руководителей среднего звена и специалистов с учетом перспектив развития предприятия и дальнейшего совершенствования структуры управления, составляют план подготовки и повышения квалификации кадров по каждой категории работников.

Определяют место для размещения центральной усадьбы хозяйства, подлежащие переустройству населенные пункты, численность, половозрастную структуру и характер занятости населения на перспективу.

Намечают создание предприятий культурно-бытового назначения с учетом действующих, указывают перечень предоставляемых ими услуг, размещение по населенным пунктам (или маршруты обслуживания), численность населения, которое будет пользоваться этими услугами, стоимость проектируемых к строительству объектов.

Планируют потребность в предприятиях торговли и общественного питания (мощность, размещение, дополнительные капитальные вложения), в детских садах и яслях (размещение, режим работы, контингент детей, стоимость новых объектов).

Анализ и организационно-экономическое обоснование к тем или иным разделам оргхозплана, система агротехнических, зооветеринарных и организационных мероприятий, расчеты по определению экономической эффективности намечаемой системы ведения хозяйства в сравнении с существующей даются в объяснительной записке.

План экономического и социального развития предприятия на 3— 5 лет представляет собой программу осуществления плана организационно-хозяйственного устройства на соответствующий период с разбивкой по годам. Хозяйства разрабатывают и утверждают его самостоятельно при широком участии трудового коллектива. При этом уточняют отдельные элементы производства и сроки выполнения некоторых показателей оргхозплана в связи с изменившимися обстоятельствами, вскрытыми резервами, внедрением достижений науки и передового опыта.

Для разработки плана экономического и социального развития предприятия на 3—5 лет, также как и оргхозплана, создают комиссию, возглавляемую руководителем хозяйства, в которую входят группы по составлению соответствующих разделов плана.

Вначале комиссия проводит подготовительную работу. Анализирует достигнутый уровень развития предприятия, уточняет нормативный материал, вносит коррективы в технологические карты возделывания и уборки урожая сельскохозяйственных культур, устанавливает наличие и состояние производственных, культурно-бытовых и жилых помещений, техники и других основных средств. Изучает достижения науки и техники, опыт передовых хозяйств, выбирает наиболее эффективные варианты решения тех или иных технологических, технических, организационно-экономических и социальных задач. Затем приступает к разработке плана. Эту работу координирует экономическая группа комиссии.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |