Число прицепных и навесных машин и орудий устанавливают на основе требующегося числа агрегатов для выполнения запланированного объема работ и машин в одном агрегате. При этом берут наиболее напряженный период. Например, посадку картофеля на площади 250 га намечено провести за 10 рабочих дней прицепной сажалкой КСМ-4 в агрегате с трактором МТЗ-80. Норма выработки за смену составляет 8,7 га, за день - 12,5, а за рабочий период — 125 га (12,5 га • 10 дней). При этих исходных данных потребуются 2 агрегата (2 трактора и 2 картофелесажалки).

Аналогично рассчитывают потребность и в других машинах и орудиях.

При оценке уровня и эффективности организации использования тракторов и других энергетических сельскохозяйственных машин применяют следующие показатели.

Характеризующие выработку на одну машину в условных эталонных гектарах (усл. эт. га) или физических единицах (га, т, м3 и др.):

годовая выработка (W0Д);

дневная выработка (Wн);

сменная выработка (Wcu)

коэффициент, выражающий отношение фактической выработки за единицу времени W$ к нормативной Wu (Kw).

Характеризующие использование годового и дневного запаса времени:

отработано за год на одну машину, дней (Nm);

отработано за год на одну машину, смен (NCM);

коэффициент сменности (Ксм);

коэффициент использования годового календарного времени

(^год);

коэффициент использования нормативного времени за день, месяц, год (КТ).

Себестоимость единицы механизированных работ, руб.

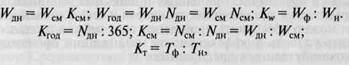

Приведенные показатели рассчитываются. Они взаимосвязаны, что видно из следующих формул:

где 7ф и Ти — фактическое и нормативное время работы за день, месяц, год.

Опыт показывает, что эффективное использование техники имеет огромное экономическое значение. Высокая ее производительность при прочих равных условиях сокращает сроки проведения сельскохозяйственных работ, снижает затраты на их единицу. Это способствует повышению урожайности культур и эффективности производства в целом.

Машинно-тракторный парк во многих хозяйствах используется далеко не полностью. Дневная выработка на 1 усл. эт. трактор (ДТ-75) составляет 7—8 га, что примерно в 1,5 раза меньше, чем было бы при рациональной организации труда. Невысокая выработка—одна из главных причин перерасхода затрат труда и средств на единицу выполняемых работ. Она вынуждает выделять большие дополнительные вложения на расширение действующих и строительство новых заводов. Уровень использования машинно-тракторного парка зависит от многих условий и факторов производства, поэтому очень важно выбрать из них те, которые на данном этапе развития производительных сил являются главными, оказывают решающее влияние на эффективность применения технических средств труда.

Решая задачи организации рационального использования машинно-тракторного парка (МТП), следует иметь в виду, что техника — не изолированная система, а составная часть производственного потенциала предприятия.

Должны соблюдаться пропорции между группами машин и другими факторами производства:

площадью земли и количеством применяемой техники; энергетическими и рабочими машинами; тракторами для полевых работ и тракторами со смонтированными машинами;

гусеничными и колесными тракторами;

тракторами и агрегатируемыми с ними прицепными и навесными сельскохозяйственными машинами и орудиями;

прицепными, навесными рабочими и самоходными машинами;

транспортными и погрузочными средствами; техникой для приготовления, внесения удобрений и объемом вносимых удобрений;

техникой, предназначенной для выполнения основных рабочих процессов, и техникой, занятой на их обслуживании (подвозка семян, удобрений, топлива и т. д.);

техникой и средствами обеспечения ее работоспособного состояния;

техникой и механизаторскими кадрами, в том числе тракторами и трактористами-машинистами.

Научно обоснована и подтверждена практикой эффективность использования машинно-тракторного парка в форме машинных комплексов, отрядов, созданных на базе отдельных внутрихозяйственных производственных подразделений либо на основе их кооперации, а также на основе кооперации самостоятельных предприятий с целью своевременного выполнения наиболее важных работ (посев, заготовка кормов, уборка продовольственных культур и др.).

В условиях частной собственности на средства производства машины при неравномерной концентрации по производственным подразделениям, предприятиям, крестьянским (фермерским) хозяйствам целесообразно использовать на договорной основе в порядке взаимопомощи при условии платности услуг. За плату на договорной основе целесообразно использовать также отдельные круглогодично занятые машины (тракторы, мобильные энергетические средства и др.), находящиеся в личной собственности граждан.

В крупном производстве значительный эффект дает применение поточно-циклового метода выполнения механизированных работ. Он обеспечивает оптимальное построение производственных процессов за счет рационального использования трудовых и материальных ресурсов, их концентрации на ограниченном числе одновременно выполняемых и технологически взаимосвязанных работ (циклов), а также за счет закрепления за группой механизаторов нескольких неоднородных машин и орудий.

В зависимости от местных условий и уровня технической оснащенности эта задача решается по-разному. В одном случае за двумя механизаторами закрепляют 2 трактора различного технологического назначения (пахотный и пропашной), в другом — те же 2 трактора и зерноуборочный комбайн. Возможны и другие варианты. Работа машинно-тракторных агрегатов организуется в 2 смены. Это позволяет обеспечить рациональный режим труда и отдыха механизаторов, повысить их занятость по основной специальности в течение всего календарного года; более полно использовать тот или иной трактор с учетом его назначения и эффективности при выполнении отдельных работ; сократить продолжительность выполнения многих технологических операций; улучшить качественные показатели развития отраслей растениеводства.

Представляет интерес оправдавший себя на практике вахтовый метод использования зерноуборочных комбайнов, позволяющий максимально загрузить машины и обеспечить рациональный режим труда и отдыха механизаторов.

При высоком уровне технической оснащенности за одним механизатором широкого профиля целесообразно закреплять несколько сложных энергетических машин (тракторы пахотные и пропашные, самоходные комбайны для уборки разных культур и т. д.).

Важным фактором повышения эффективности использования техники является сокращение простоев машин, которые в отдельных хозяйствах достигают 15—20 % рабочего времени смены. Особенно велики простои при осуществлении сложных процессов, в которых одновременно занято несколько машин и орудий. Устранению этих недостатков способствуют четкая и слаженная работа всех звеньев производства, рациональная организация труда. В передовых предприятиях составляют планы-маршруты тракторных и комбайновых агрегатов; они дополняют и детализируют рабочий план по отдельным периодам с учетом особенностей возделывания каждой культуры (оптимальные сроки выполнения операций сроки созревания по сортам и т. д.).

Большие резервы максимального использования тяговой мощности тракторов кроются в правильном комплектовании машинно-тракторных агрегатов. Не менее важное значение имеет улучшение обслуживания машинно-тракторных агрегатов во время их работы в поле: своевременная подвозка семян, нефтепродуктов обеспечение транспортом на уборке урожая, организация общественного питания и отдыха людей и т. д.

Производительность техники значительно повышается благодаря лучшему использованию времени смены и рабочего дня. Для максимального увеличения загрузки машин внедряют типовую операционную технологию и правила производства механизированных работ, оперативную связь бригад с центральной усадьбой с помощью диспетчерской службы.

Серьезного внимания заслуживают оценка и организация применения мощных тяжелых тракторов и самоходных рабочих машин, учитывая одно из отрицательных их качеств — повышенное удельное давление на почву. От давления колес тяжелых машин почва уплотняется на глубину до 1 м, из-за чего урожай снижается примерно на 20 %. Кроме того, повышенное давление на почву ходовых систем увеличивает тяговое сопротивление почвообрабатывающих агрегатов, что снижает их производительность на 3—5 % и повышает расход топлива на 1 га на 5—7 %. Установлено, что давление на почву безвредно, если оно составляет 25 кПа (0,25 кг/см2). Превышение этого уровня на каждые ЮкПа приводит к снижению урожая ячменя и озимой пшеницы на 0,25—0,35 ц с 1 га. Допустимое давление на посевных работах весной составляет 40— 60 кПа, на вспаханном поле — 80, на полевых транспортных работах — 100—150 кПа. Из используемых тракторов наименьшее давление (в пределах допустимого) создают гусеничные тракторы в том числе Т-4А-40кПа, ДТ-175С - 55 кПа. Разработан интегральный трактор ЛТЗ-155, который создает еще меньшее давление на почву —30 кПа. По проекту американской фирмы «Катерпилар» создан трактор на резиновых гусеницах, который оказывает минимальное давление.

При сочетании применения колесных и гусеничных тракторов должны реализовываться следующие технические, технологические и организационные меры:

расширение использования гусеничных тракторов, особенно на весенних полевых работах;

применение колесных тракторов со сдвоенными шинами задней и передней осей с одновременным сниженным давлением в них;

применение машин на широкопрофильных шинах с низким давлением;

сокращение числа проходов агрегатов по полю посредством использования комбинированных агрегатов и широкозахватных машин;

использование постоянной колеи при химических обработках посевов;

организация заправки агрегатов семенами, удобрениями, топливом на краю поля;

использование специальных транспортных и стационарных средств — накопителей-перегрузчиков на плече зерноуборочный комбайн — магистральный транспорт.

Большую роль в условиях недостатка техники дают кооперирование и прокат. При этом кооперация может развиваться как внутри предприятия между его внутрихозяйственными подразделениями, так и между сельскохозяйственными кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными производителями и достаточно крупными предприятиями. На этой основе, а также на основе проката используется особо мощная, высокопроизводительная дорогостоящая специализированная техника: бульдозеры, грейдеры, канавокопатели, зерноуборочные комбайны и другие самоходные машины, крупные зерноочисти-тельно-сушильные комплексы и др.

На межхозяйственной основе и со значительным эффектом работают зерноуборочные комбайны в форме передвижных механизированных колонн, а на самом предприятии — вахтовым методом.

Все большее значение приобретает лизинг. На практике используется два вида лизинга:

рейтинг — аренда машин и оборудования на краткосрочный период;

хайринг — аренда машин и оборудования на среднесрочный период.

В лизинговых отношениях участвуют, как правило, три стороны: поставщик (продавец имущества), лизинговая фирма (покупатель имущества и арендодатель) и потребитель (получатель имущества, или арендатор).

Окончательным итогом трехсторонних взаимоотношений является подписание лизингового контракта.

Реальная длительность контракта по машинам и оборудованию составляет от 3 до 5 лет. В ряде стран, например в Австрии и Германии, лизинговой компанией определяется базовый срок в зависимости от срока амортизации объекта лизинговых отношений. В этих странах действует так называемое «правило 40/90», которое предполагает заключение лизингового контракта на срок от 40 до 90 % амортизационного периода.

Согласно контракту предприниматель обязан эксплуатировать машины, оборудование в точном соответствии с техническими инструкциями и не имеет права (без письменного согласия арендодателя) производить какие-либо изменения. Если не выполняются главные условия контракта, что может быть установлено посредством инспектирования со стороны лизинговой фирмы, последняя может его расторгнуть, в этом случае предприниматель должен заплатить неустойку.

После окончания срока лизинговой сделки предприниматель (арендатор) может принять одно из трех возможных решений:

возвратить лизинговой фирме имущество в исправном состоянии;

возобновить контракт при более низких ставках платежей;

приобрести имущество в собственность, заплатив лизинговой фирме выкуп, сумма которого определяется по договору.

При росте цен на сельскохозяйственную технику и, как следствие, малых объемах ее приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями следует ожидать увеличения сроков службы машин, старения машинно-тракторного парка.

С ростом цен на новую технику повышается значимость для сельскохозяйственного производства рынка подержанных машин. В США, по оценкам специалистов, на 1 новый проданный трактор приходится 2—3 подержанных. Важной особенностью купли-продажи подержанной техники является ее роль как антимонопольного регулятора против необоснованного повышения цен на новую технику.

Развитие рынка подержанной техники имеет большое значение и для России. В условиях ограниченных материально-технических ресурсов он позволит в кратчайшие сроки обеспечить техническими средствами производства растущее число сельскохозяйственных кооперативов, кооперативных предприятий, товариществ, обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств. В результате возрастут сроки службы сельскохозяйственной техники, а промышленность получит дополнительный экономический регулятор, обеспечивающий высокое качество новой техники за счет конкуренции при наполнении рынка подержанными машинами.

МОДУЛЬ 5 Формирование и организация использования трудовых ресурсов

5.1. Тенденции в изменении численности и состава трудовых ресурсов

Трудовые ресурсы — это часть населения, способная заниматься общественно полезной деятельностью. Они включают людей в трудоспособном возрасте — мужчин от 16 до 60 лет, женщин от 16 до 55 лет, за исключением инвалидов 1-й и 2-й групп, а также лиц, получающих пенсию на льготных условиях. К трудовым ресурсам, кроме того, относят работающих в нетрудоспособном возрасте (престарелых и подростков от 14 лет и старше). По возможности участия в труде различают экономически активное и экономически неактивное население. Экономически активное население составляет рабочую силу.

На сельскохозяйственных предприятиях работает значительная часть трудоспособного населения России, около 15 % общей численности занятых (включая хозяйства населения).

По отношению к собственности различают собственную и наемную рабочую силу. Собственная рабочая сила располагает правами собственности на имущество данного предприятия или его часть; наемная не имеет права собственности.

По длительности пребывания на предприятии рабочую силу подразделяют на постоянную, сезонную и временную. Постоянными являются работники, которые приняты на работу без ограничения срока или на срок более 6 мес, сезонными — принятые на работу на срок до 6 мес и временными — на срок до 2 мес.

Состав рабочей силы на сельскохозяйственных предприятиях классифицируют прежде всего по отраслям:

производственный персонал по основной деятельности (сельское хозяйство и подсобные производственные отрасли);

работники других производственных отраслей (строительство, снабжение, капитальный ремонт);

непроизводственный персонал (жилищное хозяйство, бытовое обслуживание и др.).

Участвующие в основной деятельности, в свою очередь, разделяются на работников растениеводства и животноводства.

По виду деятельности в состав рабочей силы входят руководители, специалисты, рабочие, младший обслуживающий персонал. Категории работников характеризуются рядом признаков: профессия и должность; квалификация; возраст, пол, стаж, образование и др.

Являясь составным элементом производительных сил, рабочая сила должна постоянно восстанавливаться, развиваться и совершенствоваться. Интенсивное ее воспроизводство предполагает соответствие современным требованиям, перспективному развитию техники и технологии выращивания сельскохозяйственных культур и содержания животных.

Особенно ценятся работники сельского хозяйства, овладевшие несколькими профессиями или специальностями. В соответствии с законом перемены труда они могут легко и быстро адаптироваться в разных ситуациях производства и выполнять те работы, которые необходимы в конкретный момент. Профессионалами широкого профиля должны быть современные трактористы-машинисты, слесари и электрики, мастера машинного доения. Еще большим числом специальностей должны обладать члены крестьянских (фермерских) хозяйств. Им необходимо уметь управлять трактором, автомобилем, разбираться в зооветеринарии и агрономии, знать основы экономики сельского хозяйства, организации производства и бухгалтерского учета.

В последние десятилетия сложилась устойчивая тенденция сокращения численности сельского населения. В Российской Федерации оно уменьшалось в среднем за год на 0,5 %, а в Нечерноземной зоне, Центральном экономическом районе —на 1,0—1,7%. Причинами этого являются отсутствие естественного прироста населения, неудовлетворительный его возрастной состав. В ряде регионов в сельской местности число родившихся в расчете на 1000 жителей значительно ниже числа умерших. С 90-х годов началось сокращение доли населения моложе трудоспособного возраста, уменьшается число лиц трудоспособного возраста и увеличивается число пенсионеров. Тенденция сокращения числа работающих в сельскохозяйственном производстве усиливается. С 1975 по 1995 г. число работающих во всех формах организаций аграрного производства (без личных хозяйств населения) уменьшилось на 35%, в Нечерноземной зоне —на 43%. Особенно значительное сокращение численности работников сельского хозяйства произошло в период с 1990 по 1995 г.

Одновременно нельзя не отметить тенденцию роста численности сельского населения в ряде регионов России за счет беженцев, вынужденных переселенцев, других граждан СНГ и вследствие замедления темпов миграции из села в город. Это создает определенные трудности с обеспечением людей рабочими местами из-за спада производства, сокращения численности скота, обрабатываемых площадей и т. д.

Снижается квалификация работников сельского хозяйства.

Если до 1989 г. увеличивалась доля трактористов-машинистов I класса, то сегодня сложилась устойчивая тенденция к сокращению этой доли. На фермах уменьшается число мастеров животноводства I и II классов.

Одновременно увеличивается число безработных на селе. Так, если в 1995 г. зарегистрировано безработных в сельской местности 671 тыс., то в 1997 г. — 751,1 тыс.

Несмотря на то что безработица увеличивается также в городах и рабочих поселках, значительная часть сельских юношей и девушек не желает получать аграрные профессии, поэтому среди работников сельскохозяйственных предприятий преобладают лица среднего и старшего возраста. Например, среди операторов доения коров в Тверской области в 1995 г. 10,4 % были в возрасте до 30 лет, 37,9 % — от 31 до 40, 47,3 % — от 41 до 55 и 4,4 % — старше 55 лет.

Уменьшается доля молодых работников в составе кадров механизаторских профессий. С 1990 по 1995 г. в Тверской области число трактористов-машинистов, трактористов и комбайнеров в возрасте до 30 лет уменьшилось на 2,1 %, от 31 года до 40 лет —на 3,5 %, а число лиц старших возрастов возросло на 5,6 %. Особенно неблагоприятный возрастной состав работников, занятых обслуживанием машин и оборудования животноводческих ферм. Здесь преобладают лица от 50 лет и старше.

Одной из причин нежелания значительной части молодежи работать в сельском хозяйстве и оттока из этой отрасли квалифицированной рабочей силы является непрестижность аграрного труда, что зависит от комплекса факторов производственного, технического, социального, экономического и организационного характера.

Расширенное воспроизводство рабочей силы требует значительных материальных затрат. Оно во многом зависит от экономических и социальных условий, складывающихся в народном хозяйстве в целом и в его отраслях. Необходимы расходы не только на поддержание нормальной жизнедеятельности работающих, но и на содержание их семей, подготовку отвечающих требованиям научно-технического прогресса рабочих кадров массовых профессий, переподготовку и повышение квалификации. Кроме этих затрат требуются определенные средства на удовлетворение культурных запросов, медицинское и другое обслуживание населения.

5.2. Формирование рабочей силы, ее движение и эффективность использования

Формирование рабочей силы на сельскохозяйственных предприятиях зависит от многих условий и факторов:

размера, структуры и степени использования земельных угодий;

поголовья скота, типа содержания животных (привязное, боксовое, выгульное и т. д.);

уровня механизации трудовых процессов;

территориального размещения производства;

степени развитости внутрихозяйственной сети;

возможности совмещения профессий;

трудоемкости возделывания сельскохозяйственных культур и производства продукции животноводства;

наличия в хозяйстве вспомогательных, обслуживающих, перерабатывающих подсобных промышленных производств и промыслов;

сезонности использования рабочей силы и целого ряда других.

Каждое хозяйство должно предусматривать возможность привлечения дополнительной рабочей силы, стремиться повышать производительность труда за счет механизации, улучшения организации трудовых процессов. Потребность в рабочей силе сокращается при равномерном ее использовании в течение года. Это достигается за счет сочетания отраслей растениеводства, имеющих сезонный характер, с отраслями животноводства и др. В свою очередь, в растениеводстве необходимо подбирать сельскохозяйственные культуры с разными сроками выполнения технологических операций. Должно быть обеспечено сочетание нетрудоемких культур с высокотрудоемкими, применение передовых приемов и методов работы.

Численность работников по отраслям производства на сельскохозяйственных предприятиях определяется, исходя из потребности в рабочем времени и годового фонда рабочего времени работника. Потребность в рабочем времени для растениеводческих и животноводческих отраслей определяют на основе технологических карт по каждой культуре (группы однородных культур), виду и группе животных, для других отраслей — исходя из объема производства работ (услуг) и их трудоемкости.

Годовой фонд рабочего времени устанавливается в каждом хозяйстве в зависимости от продолжительности рабочей недели (40, 36 или 24 ч).

Для оценки движения рабочей силы используют ряд коэффициентов.

Коэффициент оборота рабочей силы по приему рассчитывают как отношение числа принятых на работу к среднесписочной численности работников за определенный период.

Коэффициент оборота рабочей силы по выбытию определяется отношением числа уволенных к среднесписочному числу работников за определенный период.

Коэффициент общего оборота рабочей силы представляет собой отношение общего числа принятых и уволенных к среднесписочному числу работников за определенный период.

Коэффициент текучести рабочей силы рассчитывают как отношение числа выбывших за отчетный период работников по причинам, характеризующим текучесть рабочей силы, к среднесписочной численности за данный период.

Для оценки эффективности использования рабочей силы в хозяйстве приняты следующие показатели.

Отработано за год работником человеко-дней, человеко-часов.

Фактическая продолжительность рабочего дня, ч.

Коэффициенты использования установленной продолжительности рабочего года и рабочего дня.

Производительность труда (производство валовой продукции на одного среднегодового работника и на 1 чел.-ч).

На отдельных работах для оценки эффективности использования рабочей силы рассчитывают объем выполненной работы за смену или час, степень использования рабочего времени смены, нагрузку животных на одного работника и др.

Одной из причин недостаточно полного и неэффективного использования рабочей силы на сельскохозяйственных предприятиях является сезонность производства. Она характеризуется такими показателями, как отношение помесячных затрат труда к годовым; коэффициент сезонности (отношение максимальной и минимальной занятости работников к среднегодовой); размах сезонности (отношение максимальных месячных затрат труда к минимальным).

Снижение сезонности в растениеводстве можно обеспечить путем подбора культур и сортов с разными сроками сева, ухода, созревания и уборки, изменения сроков выполнения работ, применения передовых приемов и методов выполнения рабочих процессов.

Эффективному использованию рабочей силы на сельскохозяйственных предприятиях будет способствовать обоснование и поддержание оптимальных пропорций между имеющимися средствами труда и наличными кадрами; внедрение прогрессивных форм организации труда, рациональных режимов труда и отдыха; повышение безопасности и привлекательности сельскохозяйственного труда; совершенствование методов материального стимулирования и другие организационные мероприятия.

5.3. Основные принципы и формы организации труда

Организация труда на сельскохозяйственных предприятиях должна быть рациональной, то есть в максимальной степени учитывать достижения науки и передового опыта, обеспечивать полное и эффективное использование рабочей силы и других факторов производства с целью получения лучших экономических результатов во всех отраслях производства.

Практика сельскохозяйственных предприятий показывает, что эффективно существуют те формы организации труда, в которых соблюдаются следующие основные принципы:

постоянный состав кадров;

закрепление (передача в аренду) на сравнительно продолжительный период земли, тракторов, комбайнов, других средств производства, скота, птицы и т. п.;

выполнение членами трудового коллектива комплекса работ, связанных с производством продукции (работ и услуг);

материальное стимулирование по конечным результатам работы;

материальная ответственность за невыполнение производственной программы и договорных обязательств;

соизмерение полученных доходов с расходами на производство продукции (работ и услуг).

Основными направлениями рациональной организации труда являются:

совершенствование форм его разделения и кооперации по отраслям;

совершенствование нормирования;

улучшение организации и обслуживания рабочих мест;

внедрение передовых приемов и методов;

улучшение санитарно-гигиенических условий;

правильная организация рабочих процессов.

В процессе производства сельскохозяйственной продукции принимают участие различные категории работников. Рациональная организация труда требует, чтобы между ними были установлены такие пропорции и соотношения, которые позволяли бы выполнять все сельскохозяйственные работы в лучшие агротехнические сроки при минимальных затратах труда и средств. Путь к решению этой проблемы — подготовка кадров широкого профиля, способных работать не только на тракторе, но и на машинах других видов, используемых в разное время года, а также выполнять операции, связанные с механизацией стационарных процессов труда в отраслях растениеводства и животноводства.

Главное внимание должно быть обращено на основную сельскохозяйственную профессию —профессию механизатора. Механизатор должен хорошо разбираться в вопросах эксплуатации техники, быть специалистом высокого класса.

Обучение механизаторов смежным профессиям способствует повышению их культурно-технического уровня. Полная занятость в течение года (на основе совмещения профессий) обеспечивает рост заработной платы, позволяет эффективно использовать трудовые ресурсы. Это положение в полной мере относится и к другим категориям работников сельскохозяйственного производства. Правильный выбор форм организации труда, размеров трудовых коллективов, предоставление им более высокой степени самостоятельности дают возможность без больших дополнительных вложений повысить производительность труда, качество выполняемых работ, заинтересовать в достижении высоких конечных результатов.

Формы организации труда на сельскохозяйственных предприятиях совершенствовались и совершенствуются в соответствии с уровнем развития производительных сил, внедрением в производство новой техники и технологии.

В течение продолжительного периода основной формой первичных трудовых коллективов в колхозах и совхозах были производственные бригады. Они получили распространение и в новых организационно-правовых формах хозяйствования.

Под производственной бригадой понимают постоянное подразделение, коллектив которого, имея в своем распоряжении средства производства, на основе разделения и кооперации труда выполняет комплекс работ по производству продукции или его обслуживанию и несет ответственность за конечные результаты.

Наиболее распространенными видами производственных бригад являются специализированные, комплексные и отраслевые.

Специализированные бригады объединяют работников, занятых производством какого-либо одного вида продукции, возделыванием одной культуры или уходом за отдельными возрастными группами животных. К ним относятся рисоводческие, хлопководческие, виноградарские, табаководческие и некоторые другие бригады.

В комплексные бригады с единым управлением входят работники, обслуживающие несколько разнородных по применяемой технологии отраслей хозяйства: полеводство, садоводство, скотоводство и др. Члены трудового коллектива в данном случае заняты производством нескольких разнородных видов продукции (в большинстве случаев это продукция полеводства и животноводства).

Отраслевые бригады объединяют работников, занятых производством нескольких однородных по технологии видов продукции в составе какой-нибудь одной отрасли хозяйства (полеводство, овощеводство, садоводство, скотоводство, свиноводство и т. д.). Оправдали себя такие организационные формы отраслевых бригад, как тракторно-полеводческие, тракторно-овощеводческие и т. д. В них наиболее полно осуществляется принцип разделения и кооперации труда, растут материальная заинтересованность и ответственность механизаторов и других рабочих за конечные результаты сельскохозяйственного производства (урожайность, себестоимость продукции).

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |