За базовую при соответствующих возможностях и условиях можно взять цену такого же или аналогичного товара, которая сложилась на конкурентном (данном или соседнем) рынке. При выборе в качестве базы сравнения цены проверяемой продукции на соседнем конкурентном рынке базовую цену необходимо скорректировать по формуле:

Pк* = Pф х Jk / Jф, где

Pк* - базовая цена (уточненное значение конкурентной цены), руб.;

Pк - цена проверяемой продукции на соседнем, конкурентном рынке, руб.;

Jк - региональный индекс роста цен на соседнем, конкурентном рынке, %.

Jф - фактический индекс роста цен в проверяемом регионе.

Например, на рынке соседней области (региональный уровень наблюдения) или даже мировую цену (федеральный уровень).

Наиболее простым является случай, когда хозяйствующий субъект, занимающий доминирующее положение на каком-либо товарном рынке, одновременно поставляет свою продукцию и на конкурентный рынок.

Например, хозяйствующий субъект занимает доминирующее положение на местном рынке, но, кроме него, продает свою продукцию на федеральном рынке (на рынке соседнего региона), на котором реализация продукции осуществляется по конкурентным ценам.

Повышение цены на местном рынке выше конкурентной будет с большой долей вероятности означать возможность злоупотребления доминирующим положением путем установления монопольно высоких цен.

Другой пример:

"АвтоВАЗ", производя 69,7% всех легковых автомобилей в России, занимает бесспорное доминирующее положение на российском рынке.

В то же время он поставляет свои "Жигули" на мировой рынок, в частности - на французский.

В ноябре 1993 г. цена "восьмерки" на российском (монополизированном) рынке составляла 9200 долл. США (в пересчете по курсу Центрального банка России), на французском (конкурентномдолл. При этом французскому покупателю гарантируется предпродажная фирменная подготовка.

Если в результате проверки выяснится, что цена на французском рынке обеспечивает рентабельность, близкую к нормальной, то можно ставить вопрос о монополистическом злоупотреблении ценами.

За товар - аналог для российских "Жигулей" можно принять какую-либо модель на российском рынке подержанных импортных автомобилей.

Так, рекламная кампания вазовской продукции в Англии проходила под девизом "новый автомобиль по цене подержанного".

Таким образом, цена подержанного автомобиля на российском рынке (равного по стоимости нашим новым "Жигулям" в Англии) даст примерное значение конкурентной цены.

В качестве конкурентной цены можно взять цену на конкурентном рынке аналогичного товара, близкого к анализируемому по основным показателям, а цену пересчитать с использованием параметрических методов.

Например, аналогом российских "Жигулей" на американском рынке является "Шевроле -Кавальер". Цена этой модели 11800 долл. Чтобы получить ценовой ориентир для вазовской модели, необходимо с помощью соответствующих экспертов оценить в денежной форме (и вычесть из базовой цены 11800 долл.) такие удобства американской модели, как автоматическая коробка передач, тормоза противоблокировочной конструкции, гидроусилитель руля, кондиционер, автоматическое закрывание и открывание дверей, стереоприемник, гарантия на 50000 миль или на три года эксплуатации, престижность новой модели и т. д.

При этом следует учесть дороговизну сервисного обслуживания и запчастей в российских условиях.

Следует заметить, что приведенные методы определения конкурентной цены являются приближенными, а полученная в результате их применения цена не может называться конкурентной, поскольку она является результатом пересчета реальной конкурентной цены на такой же (или аналогичный) товар, взятый на другом (данном) рынке, либо установлена аналитически (затратным способом).

Реальное значение конкурентной цены может определить только рынок в условиях совершенной конкуренции, поэтому рассчитанная тем или иным способом цена будет, строго говоря, квазиконкурентной.

Поэтому практически важен случай, когда базовые точки отсчета можно взять из реальной ситуации на реальном монополизированном рынке. Одной из форм изъятия товаров из обращения является сокращение его производства предприятием - монополистом при неполном использовании производственных мощностей и устойчивом спросе на данный товар.

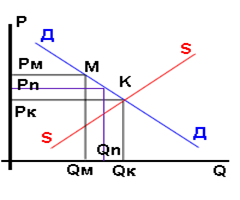

Эта ситуация изображена на рис. 2.:

Рис. 2. Модель рыночного равновесия и выявление монопольно высокой цены при неполном использовании производственных мощностей.

Если монополист полностью использует производственные мощности (т. е. на 80% проектной мощности), выпуская QN продукции по цене PN, и не может даже при желании достичь параметров конкурентного рынка (QK - PK), то в этом случае его нельзя рассматривать как нарушителя антимонопольного законодательства.

Поэтому его зона злоупотребления доминирующим положением на рынке сокращается на кривой спроса с участка К - М до участка N - М.

Базовой точкой сравнения теперь становится не точка К с координатами (QK, PК).

Монопольно высокой ценой на монополизированном рынке является цена, устанавливаемая товаропроизводителем (поставщиком), занимающим доминирующее положение на этом рынке, которая выше минимальной возможной цены,- QN.

Монопольно высокая цена устанавливается в этом случае в целях компенсации затрат на содержание неиспользуемых по назначению производственных мощностей и (или) излишней рабочей силы, и (или) убытков, связанных с уничтожением товаров, созданием искусственного дефицита, а также получениям сверхприбыли.

При принятии решения о наличии монопольно высокой (низкой) цены необходимо учитывать возможность, что факты, формально свидетельствующие в пользу вывода о монополистической деятельности, реально вызваны изменением рыночной конъюнктуры, а не продиктованы ценовой, производственной и финансовой политикой проверяемого хозяйствующего субъекта (рис. 2).

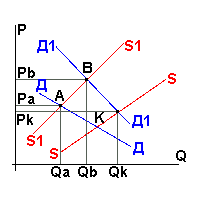

Так, повышение цен может быть не следствием монопольного эффекта, а результатом изменения платежеспособного спроса, объективного роста издержек производства вследствие удорожания сырья, материалов, комплектующих изделий в условиях инфляции (см. рис. 3).

К росту цен может привести сокращающийся объем производства, обусловленный разрывом хозяйственных связей, неплатежами и т. д.

Снижение цен может быть вызвано не стремлением хозяйствующего субъекта к созданию препятствий для входа на рынок своего товара, а резким падением спроса, затовариванием и т. п.

Рис.3. Спад объемов производства, сопровождающийся повышением цен, вызванный изменением рыночной конъюнктуры.

Вследствие:

- объективного увеличения издержек производства (перемещения кривой предложения из положения S-S в положение S1-S1) - точка А, в которой Pа > Pк, а Qа < Qк;

- объективного увеличения издержек производства (перемещения кривой предложения из положения S-S в положение S1-S1) плюс возрастания спроса (перемещения кривой спроса из положения Д-Д в положение Д1-Д1) - точка В, в которой Pв > Pк, а Qа<Qк.

Естественные монополии.

"Естественная монополия - состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров. Субъектом естественной монополии является хозяйствующий субъект (юридическое лицо), занятый производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии". [28]

Естественная монополия существует, когда эффект ее масштаба настолько велик, что один хозяйствующий субъект может снабжать весь рынок, имея более низкие издержки, чем были бы издержки у ряда конкурирующих с ним хозяйствующих субъектов. Крупные предприятия обладают лучшей технической оснащенностью и большей мощностью, за счет чего происходит повышение производительности труда и понижение издержек на единицу продукции, что означает более эффективное использование ресурсов. В связи с этим естественная монополия становится желаемым явлением для общества, хотя монопольная природа все равно вынуждает регулировать их деятельность.

Еще одной особенностью естественных монополий является существование очень высоких входных барьеров в отрасль. Наличие единственного производителя, у которого эффект от масштаба производства слишком велик, определяет тот размер капитала, который нужен для вхождения в отрасль. Общество чаще всего просто не может выдержать второго такого производителя (значительны постоянные затраты). Для данных видов деятельности размер эффективного предприятия, как правило, равен или максимально близок к 100% от объема внутреннего потребления данных благ, что соответствует как раз одному эффективному производителю в отрасли.

Естественной монополией обладают собственники и иные хозяйствующие субъекты, имеющие в своем распоряжении редкие и свободно не воспроизводимые элементы производства (например, редкие металлы, особые земельные участки, пригодные для возделывания и выращивания на них чая, виноградников), а также сюда относятся целые отрасли инфраструктуры, которым свойственны особо важное и стратегическое значение для всего общества: коммуникации, линии электропередач, нефте - и гозопроводы, железнодорожный транспорт, кабельное телевидение, системы связи, водоснабжение и канализация, военно-промышленный комплекс и т. п. Как правило, подобные естественные монополии находятся в собственности государства или действуют под его контролем. Государство, опираясь на общее понятие естественных монополий, само решает, какие конкретно отрасли народного хозяйства или виды отдельные виды хозяйственной деятельности надлежит отнести к естественным монополиям.

Нормативно-правовая основа естественных монополий.

История российского законодательства о естественных монополиях насчитывает всего чуть больше 10 лет, но и за это короткое время сферы естественных монополий уже кардинально изменились и продолжают уточняться в настоящее время.

B условиях советской экономики естественные монополии, как специфический предмет государственно-правового регулирования не выделялись, потому, что монополиями в своем роде были все отрасли народного хозяйства и такой надобности не возникало. По мере же проведения реформ, направленных на создание рыночной экономики, становилась все более очевидной необходимость выделения в ней сектора, где экономические отношения не поддаются свободной конкуренции и потому нуждаются в особом правовом режиме. С середины 90-х годов началась практическая работа по формированию нормативно-правовой основы естественных монополий и интенсивно проводится до сих пор.

Фундаментальное значение имеет Федеральный закон "О естественных монополиях", принятый 19 июля 1995 г. с внесенными поправками 26 марта 2003г., определивший правовые основы федеральной политики в отношении естественных монополий в Российской Федерации. Им выделена и регулируется деятельность субъектов естественных монополий в следующих сферах: транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; транспортировка газа по трубопроводам; услуги по передаче электрической и тепловой энергии; железнодорожные перевозки; услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов; услуги общедоступной электрической и почтовой связи.

Узаконенные естественные монополии охватывают не всю соответствующую отрасль народного хозяйства (газовую, железнодорожную и т. п.), а лишь ее передающие ("перевозящие") элементы. Например, в нефтяной промышленности — только транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; в газовой промышленности — транспортировку газа магистральным трубопроводам и в том числе газораспределительную сеть и хранение газа; в энергетике также монополизм заключается только в услугах по передаче и распределению электроэнергии.

Услуги транспортных терминалов — это производственные операции (приемка, перемещение, хранение и сдача грузов), но лишь те, которые органично увязаны, "слиты" с конкретным перевозчиком грузов, т. е. могут проводиться на его территории только в специально отведенных местах. Услуги портов и аэропортов близки по значению к услугам транспортных терминалов. Они включают производственные и иные трудовые операции по обработке грузов, обслуживанию пассажиров, морских и речных судов, самолетов.

В отношении некоторых сфер естественных монополий приняты регулирующие их специальные нормативно-правовые акты, например, федеральные законы "О связи" от 7 июля 2003г., "О почтовой связи" от 01.01.01г. (с изменениями от 7 июля 2003 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г., 26 июня 2007 г.) и другие. В основной своей части в нормативно-правовую основу естественных монополий входит принятый впервые в юридической практике нашего государства Федеральный закон «Об энергосбережении» (в ред. Федерального закона от 01.01.2001 г. ). Он определяет нормативно-правовую основу по эффективному использованию энергетических ресурсов, прежде всего электрической и тепловой энергии, на всех стадиях при их добыче, производстве, переработке, транспортировке, хранении и потреблении.

Установление оптимальных цен на товары естественных монополий - особая забота государства. Ценообразованию в сферах естественных монополий посвящены многие акты всех уровней.

В состав нормативно-правовой основы естественных монополий входят законы и иные нормативные акты, принимаемые не только федеральными органами государственной власти, но и субъектами Российской федерации по вопросам, которые находятся в их исключительном ведении или в совместном ведении с Российской Федерацией. Это право субъектов Российской Федерации зафиксировано в ст. 76 Конституции РФ, конституциях и уставах субъектов Федерации.

Нормативно-правовая основа естественных монополий также тесно связана с нормативно-правовой основой конкуренции и монополистической деятельности. Естественные монополии окружает конкурентная рыночная среда, но сами они могут осуществлять монополистическую деятельность, и в начале экономических реформ высказывалось мнение, что нет необходимости создавать специальную нормативно-правовую систему в области естественных монополий, а их регулирование должно стать составной частью единого закона о конкуренции и ограничении монополистической деятельности. В конце концов, Законодательство о естественных монополиях получило самостоятельное развитие, но действует оно не изолированно от конкурентного. В частности, отдельные статьи Федерального закона "О естественных монополиях" содержат ссылки на Федеральный закон "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", а многие положения последнего, как акта более общего порядка, применяются к естественным монополиям, что создает некоторые трудности в реализации обоих федеральных законов.

Естественные монополии в России.

Электроэнергетика.

В российской электроэнергетике естественная монополия сложилась исторически. Передающая энергию сеть по природе своей предназначена быть монопольной. Конкуренция здесь экономически бессмысленна, т. к. означала бы повсеместное сооружение нескольких параллельных друг другу дорогостоящих сетей, предназначенных для выполнения буквально одних и тех же услуг и отличающихся друг от друга лишь тем, что они принадлежат разным хозяйствующим субъектам. Сомнительная выгода от экономии на издержках производства электроэнергии за счет конкуренции между владельцами сетей не идет ни в какое сравнение с бездумными затратами на строительство передающих сетей.

Но сейчас принимаются энергичные меры для развития конкуренции между производителями электрической энергии, в частности:

-вводится, совершенно новый рыночный механизм определения цены электрической энергии путем конкурентного отбора заявок на ее продажу при данном уровне спроса, определяемом на основе заявок на покупку электроэнергии;

-предполагается завершение формирования нормативно-правовой базы функционирования всего оптового рынка электрической энергии, в том числе утверждение правил работы оптового рынка на принципах конкуренции и порядка расчетов между субъектами оптового рынка, разработка договоров на поставки электрической энергии и мощности, договоров на использование межсистемной электрической сети оптового рынка и сетей региональных энергоснабжающих компаний, определение условии взаимоотношений оператора оптового рынка с его участниками;

-намечается переход к конкуренции электростанций на оптовом рынке по полным затратам с выводом из эксплуатации неэкономичных мощностей;

-расширение состава крупных потребителей, выведенных на оптовый рынок.

Основной целью образования РАО "ЕЭС России" в форме акционерного общества (когда в ноябре 1992г. были объединены мощности свыше 700 электростанций (ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ) и Единой энергосистемы) было формирование оптового рынка электроэнергии. В федеральное владение РАО "ЕЭС России" поступили около 50 новейших электростанций (это более половины общих мощностей), выведенных из состава территориальных АО-энерго.

В структуре капитала РАО "ЕЭС России" государству принадлежит 52,6% акций, на долю иностранных инвесторов приходится 30,7%. РАО "ЕЭС России" контролирует 77,7% суммарной мощности электростанций страны. Компания состоит из 72 региональных АО-энерго. В капитале 53 из них РАО имеет 50 и более процентов акций, в остальных - менее 50%. Основные фонды компании оцениваются в 400 млрд. долл., рыночная капитализация холдинга составляет около 13 млрд. долл. Владея большей частью энергетических мощностей, РАО "ЕЭС России" является собственником всей сети линий электропередач страны. Среди станций, не входящих в РАО, значительную долю составляют АЭС, на которые приходится 13% общего производства электроэнергии в РФ.

Толчком к регионализации, дроблению единого рынка электроэнергии послужило введение в 1991г. дифференцированных тарифов по оплате электроэнергии потребителями отдельных областей в зависимости от реальных затрат каждой энергосистемы, что привело к нерациональной загрузке энергетических мощностей. Хронически недогруженными остаются крупные высокоэффективные станции при более полной загрузке менее эффективных малых станций, принадлежащих региональным энергосистемам.

Главная проблема российской электроэнергетики - неплатежи. В силу специфики производимой продукции применение санкций в отношении неплательщиков чрезвычайно затруднено. Положение, вызванное неплатежами, можно существенно улучшить путем реализации значительного экспортного потенциала РАО. По некоторым оценкам, экспорт электроэнергии, произведенной на избыточных мощностях, позволил бы получать ежегодно до 16 млрд. долл. Однако для передачи больших объемов электроэнергии на значительные расстояния с сохранением ее параметров требуется модернизация линий электропередач и вспомогательных сооружений. Пока в страны дальнего зарубежья экспортируется всего около 10 млрд. кВтч электроэнергии.

По мнению доктора экономических наук А. Городецкого и кандидата экономических наук Ю. Павленко - «необходимо полнее использовать преимущества единой централизованной энергосистемы как более устойчивой формы организации энергетического хозяйства. Организация производства электрической энергии, при которой в одних руках сосредоточены генерирующие мощности, передающие и распределительные сети, предоставляет больше возможностей для экспансии на внешние рынки. Не случайно подобная схема успешно работает во Франции - одном из крупнейших в мире экспортеров электроэнергии»[29]

Газовая промышленность.

Путем преобразования Государственного газового концерна в феврале 1993г. создано РАО "Газпром", в 1999 г. оно преобразовано в ОАО "Газпром" в соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах. На его долю приходится около 25% всех поступлений в федеральный бюджет. "Газпром" - крупнейший кредитор российской экономики. ОАО "Газпром" принадлежит около 30% европейского газового рынка (21% поставок в Западную и 56% в Восточную Европу). За рубежом он располагает огромными активами, в основном в виде долей в компаниях, владеющих газотранспортными и газораспределительными системами. "Газпром" включает 8 газодобывающих объединений и 13 региональных газотранспортных предприятий, а также внешнеэкономическое предприятие "Газэкспорт"; они осуществляют около 95% добычи и 100% транспортировки газа.

Уникальность ресурсной базы и наличие развитой системы газопроводов определяет устойчивость позиций "Газпрома" на мировом рынке. В создании единой системы газоснабжения Россия опередила страны Западной Европы, где подобная система только начинает формироваться. Так, в Германии "Газпром" имеет мощную систему газопроводов, позволяющую выйти непосредственно на потребителя и тем самым существенно повысить выручку от реализации газа. "Газпром" создал ряд альянсов с крупнейшими западными корпорациями, позволивших объединить технологический, финансовый и научно-технический потенциал компаний. Так, объединение с группой "Wmtershall" (дочернем предприятии концерна "BASF") дает "Газпрому" возможность контролировать до 10% рынка Германии с перспективой увеличения этой доли.

Входящие в систему "Газпрома" как крупные, так и менее значимые предприятия фактически остаются его производственными подразделениями, они не являются собственниками ни своих активов, включая права на недропользование, ни своих доходов. С правовой точки зрения - это унитарные предприятия, учрежденные основанные на праве оперативного управления.

Железнодорожный транспорт.

На долю железных дорог приходится около 77% грузооборота всех видов транспорта общего пользования страны и 45% пассажирооборота, что сопоставимо по объемам с автомобильными перевозками.

Основная продукция отрасли (перевозки) создается, как правило, несколькими предприятиями - железными дорогами, то есть на уровне всей отрасли. Отсюда необходимость централизованного формирования и распределения доходов от перевозок, аккумулирования финансовых ресурсов для развития железнодорожной сети, приобретения и ремонта железнодорожного состава, внедрения достижении научно-технического прогресса.

В России показатели производительности российских железных дорог, оцениваемых по количеству тонно-километров, приходящихся на одного занятого на перевозках в 2,5 - 3 раза выше, чем в Англии, Франции, Германии н Китае. При этом время оборота вагонов в нашей стране в 2-3 раза меньше, чем в США, несмотря на большие расстояния перевозок. В Западной Европе железные дороги нерентабельны: убытки достигают 50% и компенсируются государственными дотациями. В России же убытки пассажирского транспорта покрываются за счет работы грузового, а железные дороги в целом работают с прибылью (при том, что средний железнодорожный тариф в России в 8-10 раз ниже, чем в западных странах).

Функции и полномочия органов регулирования естественных монополий.

Только органы регулирования естественных монополий наделены полномочиями принимать решение о включении в реестр субъектов естественных монополий либо об исключении из реестра. Сформирование и ведение реестра субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляются государственные регулирование и контроль, является первой исходной функцией органов регулирования естественных монополий.

Федеральный закон "О естественных монополиях" ничего не говорит о том, кто устанавливает порядок ведения реестра субъектов естественных монополий. Ничего по этому поводу не сказано и в положениях об отдельных федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих регулирование деятельности субъектов естественных монополий. Очевидно, порядок ведения реестра надлежит устанавливать самим органам регулирования деятельности естественных монополий. Поскольку субъект естественной монополии, как правило, производит не только естественно-монопольные товары, а осуществляет еще и иную предпринимательскую деятельность, то в реестре в любом случае должно быть точно и исчерпывающе указано, какой конкретно вид его хозяйственной деятельности подлежит государственному регулированию и контролю.

Органы регулирования естественных монополий принимают обязательные для субъектов естественных монополий решения о введении регулирования, о применении к субъекту естественной монополии предусмотренных законодательством конкретных методов регулирования, в том число об установлении цен (тарифов). Определяющую роль при этом играет решение о применении методов регулирования, которое влечет включение субъекта естественной монополии в реестр и введение механизма контроля.

Федеральным законом "О естественных монополиях" установлены два специфических метода (применение иных методов не допускается)[30]:

1. Органы регулирования естественных монополии могут применять ценовое регулирование, осуществляемое посредством определения (установления) цен (тарифов) или их предельного уровня.

Во многих странах цены естественных монополий на первом этапе либерализации прямо регулировались государством. Но в условиях высокой инфляции и резких изменений относительных цен пересмотр тарифов и цен не поспевал за ростом издержек, и была принята на вооружение практика регулирования ценообразования по различным формулам, и одновременно стала осуществляться приватизация или коммерциализация естественных монополистов.

Государство не вправе использовать ценовое регулирование в рыночных отношениях, т. к. согласно ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. И только в предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, станки и т. п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами. Такое исключительное право и предоставлено органам регулирования естественных монополий. Этот метод логично вытекает непосредственно из понятия естественной монополии, существенный элемент которого - неэластичные цены на ее товары. Само ценовое регулирование осуществляется путем установления либо фиксированной цены, либо предельного уровня цен (тарифов), либо предельных коэффициентов изменения цен (тарифов) на товары, производимые (реализуемые) субъектом естественной монополии.

Как правило, используются заранее выбранные схемы установления цен:

а. Метод предельных издержек. Он заключается в том, что государство требует (и контролирует), чтобы устанавливаемая монополистом цена равнялась его предельным издержкам. Тем самым обеспечивается эффективный с народнохозяйственной точки зрения объем производства и потребления продукции естественной монополии, что часто ведет к убыткам и необходимости субсидировать монополию за счет государственных средств.

б. Метод средних издержек состоит в том, что вся прибыль монополиста, за исключением нормальной, изымается (то есть цена равна средним издержкам). Этот метод может дать результат, при котором продукта будет производиться слишком мало по сравнению с необходимым для эффективного функционирования экономики в целом, и, с другой стороны, не создает заинтересованности в минимизации издержек: монополист заранее знает, что его расходы будут компенсированы.

в. Метод установления потолка цен обычно приводит к дефициту продукции.

г. Субсидирование естественных монополий. Многие страны с рыночной экономикой в умеренной степени используют этот метод, придерживаясь варианта предельных издержек. Суть практики перекрестного субсидирования состоит в том, что одни потребители продукции естественной монополии получают ее, но по более низким ценам за счет других, на которых фактически возлагается дополнительное бремя. В наиболее тяжком положении оказались промышленные предприятия, которые фактически субсидируют льготные тарифы для населения.

Недостатки подобной практики заключаются в существенном ограничении потенциала развития и конкурентоспособности российской промышленности; в противоречии экономической логике (себестоимость продукта естественных монополий для крупных оптовых покупателей ниже, чем для индивидуальных потребителей); возложении на естественные монополии несвойственных им функций социальной политики.

Неудивительно, что социальная эффективность этого своеобразного налога на промышленных потребителей крайне низка: дотация распределяется не по нуждаемости, а по объему потребления услуги. Это означает, что наиболее благополучные слои населения получают больше, чем наименее защищенные, для кого, собственно, и должна предназначаться подобная помощь.

Однако не существует наилучшей для всех условий схемы, которая обеспечивала бы безотказную реализацию целей общества, — производства необходимого объема продукции с минимальными издержками. Как правило, эффективной оказывается система мер, включающая сочетание элементов частной собственности и государственного контроля посредством установления жестких правил ценообразования.

2. Определение потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, и (или) установление минимального уровня их обеспечения в случае невозможности удовлетворения в полном объеме потребностей в товаре, производимом (реализуемом) субъектом естественной монополии. Необходимость его применения прямо детерминирована природой естественных монополий. Производимые в них товары нередко объективно ограничены по своим ресурсам, а то и вовсе исчерпаемы (полное использование разведанных месторождений, сокращение добычи и т. п.). Это обстоятельство позволяет субъектам естественных монополий выборочно, по своему усмотрению, продавать товары одним потребителям и лишать этих товаров других потребителей. Вмешательство государства призвано защитить интересы всех потребителей.

Также органы регулирования естественных монополий принимают решения об изменении или о прекращении регулирования в отношении конкретных субъектов естественных монополий, если отпадают установленные для этого основания, например, если открылась возможность для развития конкуренции на рынке соответствующих товаров. И подобно тому, как принятие решения о введении регулирования служит основанием для включения субъекта естественной монополии в реестр, так на основе решения о прекращении регулирования он из реестра исключается.

Вопросы, касающиеся введения, изменения или прекращения регулирования деятельности субъекта естественной монополии, могут быть рассмотрены на основании предложений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской федерации и органов местного самоуправления, общественных организаций потребителей, их ассоциаций и союзов, хозяйствующих субъектов. Далее, орган регулирования естественной монополии вправе применить только те методы регулирования, которые предусмотрены Федеральным законом "О естественных монополиях" и иными федеральными законами.

Решение принимается на основе анализа деятельности конкретного субъекта естественной монополии с учетом стимулирующей роли методов регулирования. При этом оценивается обоснованность затрат и принимаются во внимание:

- издержки производства (реализации) товаров, в том числе заработная плата, стоимость сырья и материалов, накладные расходы;

- налоги и другие платежи;

- стоимость основных производственных средств, потребности в инвестициях, необходимых для их воспроизводства, и амортизационные отчисления;

- прогнозируемая прибыль от возможной реализации товаров по различным ценам (тарифам);

- удаленность различных групп потребителей от места производства товаров;

- соответствие качества производимых (реализуемых) товаров спросу потребителей;

- государственные дотации и другие меры государственной поддержки.

Орган регулирования естественной монополии, при принятии решения о применении методов регулирования деятельности конкретного субъекта естественной монополии, обязан рассматривать информацию, предоставленную заинтересованными лицами, о деятельности данного субъекта естественной монополии.

Основной метод регулирования деятельности субъектов естественной монополии - установление цены (тарифов) или их предельного уровня. Поэтому особенно значима та информация, которая раскрывает состав издержек производства, являющихся главным фактором формирования цены товара. Целесообразно при этом учитывать не только сложившуюся структуру и стоимость издержек производства, но и предусматривать их динамику в будущем, изменение цен на отдельные компоненты издержек (стоимость сырья и т. п.). Занижение издержек, а значит и цены, неизбежно сделает производство товаров убыточным.

Еще одна функция органов регулирования естественных монополий - внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию законодательства о естественных монополиях. Выработанные рекомендации по улучшению действующего законодательства органы регулирования естественных монополий направляют Правительству РФ. Такую же функцию, но только по вопросам совершенствования антимонопольного законодательства, выполнял прежний Государственный антимонопольный комитет РФ.

Принятие решения о применении методов контроля и регулирования, а следовательно, и о включении в реестр есть результат большой подготовительной работы. Ошибки здесь должны быть полностью исключены, так как они неизбежно вызовут противозаконные ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, вовсе не относящегося к естественным монополиям.

Во избежание ошибок и их негативных последствий важно соблюдение установленных процедур рассмотрения вопросов введения, изменения или прекращения регулирования субъекта естественной монополии. Субъект естественной монополии должен быть уведомлен о дате рассмотрения заранее соответствующим органом регулирования естественной монополии. При рассмотрении органом регулирования естественной монополии вопросов введения, изменения или прекращения регулирования субъекта естественной монополии вправе присутствовать представитель данного субъекта естественной монополии. А также приглашаются принять участие в рассмотрения вопроса те лица, которые внесли предложение о введении, изменении или прекращении регулирования деятельности субъекта естественной монополии. По решению органа регулирования может быть проведена независимая экономическая экспертиза.

Решения о введении, об изменении или о прекращении регулирования либо об отказе по внесенному предложению принимаются не позднее шести месяцев со дня поступления предложения. При этом отказ или частичный отказ от принятия внесенного предложения должен быть мотивирован.

В пределах предоставленной компетенции органы регулирования естественных монополий осуществляют функцию контроля за соблюдением Федерального закона "О естественных монополиях". В остальной части деятельность субъектов естественных монополий подконтрольна федеральным антимонопольным органам.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |