ü Во-первых, многие законы упоминают об общественном благосостоянии. Так, австралийский Акт 1974 года среди прочего нацелен на увеличение благосостояния австралийцев, индонезийский закон говорит о общественном благосостоянии, тайваньский закон о процветании, японский закон о реальных доходах людей.

ü Во-вторых, законы могут быть нацелены на благосостояние потребителей. Так, в законах Австралии, Белоруссии, Грузии, Индии, Казахстане, Тайваня, Польши, Японии упоминается о защите потребителей и их интересов. Канадский Акт о конкуренции ставит более четкую задачу предоставить потребителям конкурентные цены и выбор товаров. Закон же о честной торговле Фиджи говорит о продвижении интересов потребителей.

ü В-третьих, может вводиться задача повышения экономического роста. Так, индонезийский закон говорит об эффективном деловом климате, который мог бы стимулировать экономический рост.

ü В-четвертых, в ряде случаев законы обходятся без конкретизации критерия эффективности. Так, датский Акт о конкуренции говорит об эффективном распределении ресурсов при помощи работающей конкуренции, другой акт другой акт упоминает эффективность канадской экономики, еще один закон говорит об эффективном функционировании экономики Украины, хорватский закон вводит понятие эффективной рыночной конкуренции, норвежский закон ставит задачу эффективного использования общественных ресурсов.

Другой общей для многих законов целью является честная (или добросовестная) конкуренция. Об этой задаче упоминают, например, законы Армении, Белоруссии, Индонезии, Камбоджи, Тайваня, Кореи, Литвы, Японии.

Ряд стран в явной форме ставят задачу обеспечения свободы торговли и конкуренции. Примером таких стран являются Индия, Литва, Хорватия, Япония и Перу.

В некоторых случаях вводится цель поддержки среднего и малого бизнеса. Так, канадский акт говорит о необходимости для такого бизнеса равных возможностей участвовать в канадской экономике. Японский, немецкий и французский законы также имеют в виду эту цель, однако она не представлена в преамбуле и выводится из отдельных норм законов.

Ряд стран упоминают и о некоторых других целях. Так, в Японии закон призван повышать уровень занятости, а в Коста-Рике снимать ненужное регулирование, затрагивающее бизнес.

Таблица 1.

Страны, где отсутствует антимонопольное законодательство

|

Азия |

Африка |

Европа |

Океания |

Северная Америка | |

|

Афганистан |

Ангола |

Андорра |

Папуа-Новая Гвинея |

Антигуа и Барбуда |

Гайана |

|

Бангладеш |

Ботсвана |

Фарерские острова |

Багамские острова |

Курасао | |

|

Бруней |

Габон |

Белиз |

Парагвай | ||

|

Гонконг |

Гвинея |

Бермудские острова |

Суринам | ||

|

Иран |

Камерун |

Гондурас | |||

|

Катар |

Конго |

Гренландия | |||

|

Непал |

Лесото |

Доминика | |||

|

Либерия |

Каймановы острова | ||||

|

Ливия |

Куба | ||||

|

Мавритания |

Никарагуа* | ||||

|

Мадагаскар | |||||

|

Намибия | |||||

|

Нигерия* | |||||

|

Свазиленд | |||||

|

Центрально-Африканская Республика | |||||

|

Эритрея | |||||

|

Эфиопия |

Не стоит забывать и том, что не каждая страна имеет антимонопольное законодательство, что может объясняться различными факторами, например, тем, что такие страны (чаще всего, бедные) не могут себе позволить реализовывать столь затратную и безадресную социальную программу, какой является антимонопольная политика.[23]

Разумеется, нельзя не обратить внимание на то, что антимонопольное законодательство отсутствует, прежде всего, в небольших экономиках. Приведенные данные сторонники Антимонопольного законодательства могли бы интерпретировать как доказательство того, что данное законодательство характерно для всех развитых стран. Однако, кроме фактов, имеют значение и объяснения. Вполне вероятно, что в данном случае объяснением является то, что маленькие экономики, в отличие от больших, не могут позволить себе противодействовать появлению крупного по местным масштабам бизнеса, одновременно не делая национальные компании абсолютно неконкурентоспособными.[24]

Частично ознакомившись с иностранным законодательство, вернемся к рассмотрению, непосредственно, российского. Создание службы, в полномочия которой входит регулирование деятельности монополий и защита конкуренции, имеет следующую историю.

Государственный комитет РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур был образован в соответствии с Законом Российской Советской Социалистической Федеративной Республики от 01.01.01 года «О республиканских министерствах и государственных комитетах РСФСР». Было введено Временное положение «О государственном комитете РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур», которое было утверждено Постановлением Совета Министров РСФСР от 01.01.01 года № 000 «Вопросы Государственного комитета РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур».

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.01.01 года № 000 «О Государственном комитете Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур» в целях обеспечения развития рыночных отношений и конкуренции в Российской Федерации, во исполнение Законов Российской Федерации «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и «О защите прав потребителей» утверждены новое Положение о Государственном комитете Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур (добавлены задачи и функции).

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию 1997 года в части приведения структуры Правительства Российской Федерации и структуры федеральных органов исполнительной власти в соответствие с требованиями экономических преобразований Указом Президента Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000 «О совершенствовании структуры федеральных органов исполнительной власти» Государственный комитет Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур преобразован в Государственный антимонопольный комитет Российской Федерации.

22 сентября 1998 года Указом Президента Российской Федерации от № 000 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» были упразднены Государственный антимонопольный комитет Российской Федерации. Государственный комитет Российской Федерации по поддержке и развитию малого предпринимательства, Федеральная служба Российской Федерации по регулированию естественных монополий на транспорте и Федеральная служба Российской Федерации по регулированию естественных монополий в области связи (Руководитель ). На их месте образовано Министерство Российской федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП России), которому переданы функции упраздненных органов.

В структуре центрального аппарата были сформированы департаменты: по правовым вопросам, развития конкуренции на финансовых рынках и контролю за соблюдением законодательства о биржах, развития и поддержки предпринимательства, регулирования деятельности естественных монополий в области связи, регулирования деятельности естественных монополий на транспорте. Положение о Министерстве Российской федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации № 000 от 01.01.01 года.

4 сентября 2001 г. Указом Президента Российской Федерации от № 000 утратил силу абзац второй пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» в части, касающейся передачи МАП России функций упраздненной Федеральной службы России по регулированию естественных монополий на транспорте.

9 марта 2004 г. Министерство было упразднено, а его полномочия переданы другим ведомствам. Принадлежавшие МАП России функции федерального антимонопольного органа, контроля над деятельностью естественных монополий и над соблюдением законодательства о рекламе перешли к вновь образованной Федеральной антимонопольной службе, руководителем которой стал Игорь Юрьевич Артемьев. Положение о Федеральной антимонопольной службе (ФАС) принято Правительством России 29 июля 2004 г.[25]

26 июля 2006 года был принят Федеральный закон - ФЗ № 000 «О защите конкуренции».

Общими положениями Федеральной Антимонопольной службы являются:

1. Федеральная антимонопольная служба является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий (в части установленных законодательством полномочий антимонопольного органа), рекламы (в части установленных законодательством полномочий антимонопольного органа).

2. Руководство деятельностью Федеральной антимонопольной службы осуществляет Правительство Российской Федерации.

3. Федеральная антимонопольная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, а также настоящим Положением.

4. Федеральная антимонопольная служба осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.[26]

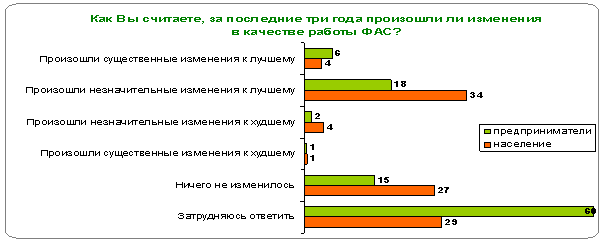

Восприятие и оценка деятельности Федеральной Антимонопольной Службы экспертным сообществом и населением России.

Целью данного исследования было изучение отношения представителей бизнес-сообщества и населения к деятельности Федеральной антимонопольной службы, включая оценку состояния конкурентной среды, изучение особенностей правовой культуры предпринимателей, типичного поведения предпринимателей по защите своих конкурентных прав, уровня информированности о текущем законодательстве о защите конкуренции, оценку деятельности ФАС, ее влияния на профильные сферы, уровня коррупционных рисков в деятельности службы.

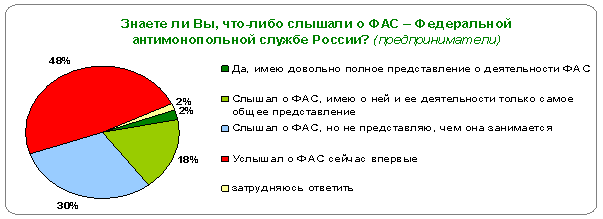

Как показало проведенное исследование, населении мало знакомо с работой ФАС – почти половина опрошенных (48%) услышали о ведомстве впервые от интервьюеров.

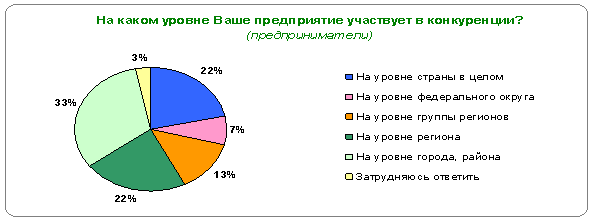

Большинство опрошенных бизнесменов в целом положительно охарактеризовали состояние конкурентной среды современного российского предпринимательства (73% «+» против 23% «–»).

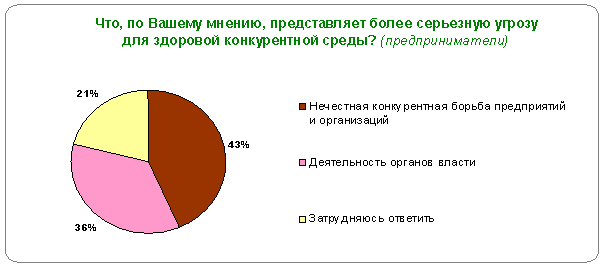

Основной угрозой конкурентной среде относительное большинство предпринимателей (43%) считают нечестную борьбу между самими субъектами хозяйственной деятельности, но велика и доля тех, кто видит главную опасность в деятельности органов власти (36%).

Важнейшим вопросом формирования цивилизованной бизнес-среды является гарантия защиты конкурентных прав предпринимателей. Особенно это важно для России, учитывая широкое распространение нечестных конкурентных практик в бизнес-среде. Так, по данным опроса, 62% бизнесменов сталкивались со случаями нечетной конкуренции в отношении их предприятий.

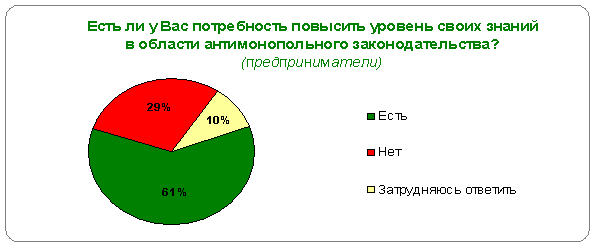

Исследование выявило дефицит информированности предпринимателей и населения об антимонопольной деятельности государства и работе ФАС.

Две трети предпринимателей признались, что уровень их знаний в области антимонопольного законодательства невысок, в том числе 22% характеризовали его как однозначно низкий. Немногим более половины слышали хоть что-то об изменениях в антимонопольном законодательстве, в т. ч. только 12% информированы о законодательных нововведениях хорошо.

Примерно половина предпринимателей не владеют информацией о том, что делает ФАС для создания благоприятной конкурентной среды, в сфере размещения госзаказов, по регулированию деятельности естественных монополий, в сфере контроля за рекламной деятельностью. Остальные (37-46%) имеют поверхностное знание о работе службы по этим направлениями.[27]

Тема 4. Монополизация рынков России

Конкуренция стимулирует технический прогресс, способствует развитию экономики, продвижению отечественных товаров на мировой рынок. Созданию полноценной конкурентной среды в нашей стране мешает засилье монополий, несовершенство антимонопольного законодательства и многое другое.

Монополии существуют во всем мире. Своеобразной монополией в бывшем СССР была командная экономика, построенная на всеобъемлющем директивном планировании, государственном ценообразовании, централизованном распределении материальных ресурсов и по самой своей природе не допускавшая конкуренции ни в одной своей части. Внутри этой экономики существовал монополизм центральных ведомств, министерств и предприятий, которые не были независимыми хозяйственными субъектами. Жизненно важные параметры их деятельности устанавливали Госплан, Госснаб и Госкомцен.

Советской экономике была свойственна непропорционально высокая доля крупных и крупнейших предприятий и чрезвычайно малая доля мелких и средних по сравнению с развитыми странами. Наиболее высокой была концентрация производства в металлургии, машиностроении, химической и текстильной отраслях. Нередко ту или иную продукцию выпускало одно два предприятия, которые диктовали свои условия потребителю. Плохое качество товара, завышенные цены или устаревший ассортимент мало сказывались на изменении спроса в условиях постоянного дефицита и отсутствия выбора поставщиков.

Но социалистические монополии существенно отличались от капиталистических аналогов. Капиталистические монополии возникли «снизу» в результате конкурентной борьбы, а социалистические насаждались «сверху» и действовали в тепличных условиях. В монополисты при капитализме прорывается предприятие-лидер, который использует передовые технологии, имеет значительный научно-технический и производственный потенциал. При социализме монополии зачастую появлялись при отсталой технологической базе. Капиталистические монополии, участвуя в международном разделении труда, вынуждены для повышение конкурентоспособности улучшать качество продукции, равняясь на мировые образцы, что положительно сказывается и на внутреннем рынке, социалистические ограничивались в лучшем случае региональными рамками.

Специфика российских, монополий сказалась и на особенностях законодательного регулирования их деятельности. В капиталистических странах монополии появились, когда уже существовали рыночные отношения, и государство, чтобы воспрепятствовать ухудшению конкуренции, стало вводить ограничивающие нормы. Российское законодательство о конкуренции разрабатывалось при сильных монополиях и лишь формирующихся рыночных отношениях. Поэтому для нашей страны важно не только ограничивать монополизм и злоупотребления доминирующим положением, добиваться соблюдения правил конкуренции, наказывать за их нарушения, но и создавать конкурентную среду, проявляя политическую волю.

Проблема монополистического ценообразования в российском законодательстве.

Рыночная структура — сложное понятие, имеющее множество аспектов. Она может определяться характером объектов рыночных сделок. Существуют рынки факторов производства (земля, труд, капитал), рынки продуктов и услуг, рынки товаров длительного (более года) и недлительного (до года) пользования и т. д. Мы будем рассматривать структуру рынков с точки зрения характера конкурентных отношений, степени их развитости. Классификация структуры рынка базируется на определении, количества продавцов и природы продукта.

Монополия, т. е. такая рыночная ситуация, при которой все производство какого-либо товара сосредоточено в руках одной фирмы. Такие ситуации не очень широко распространены. В современной России примеры полной монополии практически ограничены производством и распределением природного газа (Газпром), электроэнергии (РАО «ЕЭС»), никеля («Норильский никель»), другими единичными производствам. В большинстве случаев в отраслях господствуют несколько крупных фирм. Такая ситуация называется олигополией.

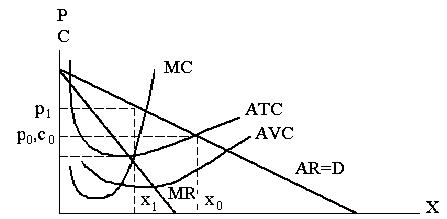

Позиция монополиста позволяет ему диктовать рынку цену своей продукции. Эта власть монополиста тоже не безгранична, поскольку он, даже имея дело с массой самостоятельных, не связанных между собой покупателей, ограничен объективными пределами общего спроса. В отличие от мелких фирм, действующих в условиях совершенной конкуренции, спрос на продукцию которых изображается всегда горизонтальной линией, т. е. не зависит от объема производства, для монополиста индивидуальная кривая спроса совпадает с рыночной кривой спроса, т. е. имеет отрицательный наклон с углом, определяемым эластичностью спроса по цене. Но не всякая более высокая цена даёт ему увеличение прибыли. Повышать цену есть смысл только до уровня, который дает максимальную прибыль.

Монополия добивается поддержания цены на высоком уровне тем, что ограничивает производство (предложение). Ее решение о том, сколько производить, определяется подбором такого сочетания между ценой и объемом продукции, которое ближе всего подходит к расчетной максимальной прибыли.

Разумеется, прибыль образуется только тогда, когда цена превышает средние полные издержки (р >АТС), что соответствует точке пересечения кривых полных издержек и спроса. При совершенной конкуренции именно в этой точке образуется рыночное равновесие, т. е. равновесной цене р 0 соответствует равновесное предложение x 0. При совершенной конкуренции фирма, как правило, не может получить цену большую, чем равновесная. Монополия же имеет такую возможность, причем образуется целая зона (от x0 до х1),где реализуется монопольная сверхприбыль.

Но сверхприбыль — это еще не максимальная прибыль. Последняя образуется только при

выпуске х1, и при цене р1, т. е. когда предельная выручка МR равна предельным издержкам МС. Математически это доказывается следующимо бразом:

P= TR - TC =TR (х) -TC(х)

Необходимое условие:

dР/dх = dТR/dх - dТС/d1х = МR - МС =О

или

MR=MC

Рис.1. Максимальная прибыль полной монополии.

Всякое изменение объема в ту или иную сторону приводит к сокращению монопольной прибыли. Обратите внимание, что для обеспечения максимальной прибыли требуется меньший объем предложения и более высокая цена, чем для обеспечения максимальной выручки. Разумеется, это не означает, что всякая монополия на практике действует в строгом соответствия с этими правилами. Но она имеет возможность для извлечения максимальной сверхприбыли и при прочих равных условиях будет стремиться к этому.

Сравним монопольную ситуацию с совершенной конкуренцией. Во-первых, очевидно, что монополия не руководствуется кривой издержек для определения оптимальной точки производства. Точка максимальной прибыли зависит всецело от положения кривой спроса. Если растет спрос, то увеличиваются как объем продукции, так и цена, даже если издержки при этом сокращаются.

Отсюда следует второй важный вывод: у монополии, в отличие от фирм, при совершенной конкуренции нет необходимости производить продукцию по низшим издержкам, т. е. использование ею ресурсов не обязательно является наиболее эффективным.

Третий вывод также весьма важен: монополия реализует свою продукцию по цене, которая заведомо превышает равновесную цену при свободной конкуренции, и производит всегда меньше, чем фирма в условиях такой конкуренции. Таким образом, монополия ведет к потерям количества товара и накладывает на покупателя дополнительное бремя в виде более высоких цен.

Вместе с тем сверхприбыль монополии позволяет ей расходовать средства наиболее точное прогнозирование спроса, использование более широкого варианта технических средств производства, заранее определять наиболее выгодные сочетания цен, издержек, загрузки мощностей и т. д. Монополия, в отличие от мелкого предпринимателя работает на заведомо известный рынок, который ей в значительной мере подконтролен, и потому намного меньше рискует. При таких условиях использование критерия максимизации прибыли становится намного более реальным, чем для небольших конкурирующих между собой фирм. Эти и другие преимущества монополии позволяют ей, как правило, подавлять потенциальных конкурентов, грозящих нарушить ее монопольное положение, и главное — не допускать их на свой рынок.

Препятствия для входа на рынок — обязательное условие существования монополии. Они могут быть естественными и искусственно созданными. Наиболее важным естественным барьером служат технические преимущества, определяемые крупным масштабом производства. Но даже если издержки монополии достаточно велики, естественным барьером для входа на рынок служат первоначальные затраты входа.

Искусственные препятствия создаются благодаря использованию таких законодательных ограничений, как патенты (ограничивающие право пользования технологией или право выпуска продукции в течение определенного периода), лицензии(т. е. разрешения на предпринимательскую деятельность в данной области),франшизы (исключительные права на продажи товара монополии по ценам, которые она определяет). К искусственным барьерам относятся и насильственные средства недопущения конкурента на рынок, а также использование коррупционных связей с государственными органами.

В качестве монополии вовсе не обязательно выступает одна крупная фирма, захватившая производство или сбыт в целой отрасли. Такую же роль может играть особое соглашение или союз между фирмами, который в западной практике и экономической литературе чаще всего именуется картелем. Это неофициальное название. Поскольку картели в ряде западных государств (например, в США) законодательно запрещены, они нередко скрываются под видом различных отраслевых ассоциаций, а то и просто существуют в виде негласных сговоров.

Большинство негласных структур, ограничивающих свободный вход на рынок новых конкурентов в России, практически выполняют роль картелей, т. е. носят отрицательные черты монополии, не привнося в экономику ничего положительного.

Интересной разновидностью являются т. н. дискриминирующие монополисты, которые продают свой товар не по единой рыночной цене и стремятся получить наиболее высокую цену у каждой отдельной группы покупателей или на каждом отдельном, сравнительно изолированном рынке.

Следует отметить, что современные экономисты считают, что распространение монополии снижает экономическую эффективность, по крайней мере, по трем основным причинам.

Во-первых, объем производства, максимизирующий прибыль монополиста, ниже, а цена — выше, чем в условиях совершенной конкуренции. Это приводит к тому, что ресурсы общества используются не в полном объеме, и при этом часть продукции, необходимая обществу, не производится. Иными словами, максимальная производственная эффективность не достигается.

Во-вторых, являясь единственным продавцом на рынке, монополист не стремится к снижению производственных издержек. У него не существует стимула использовать наиболее прогрессивную технологию. Обновление производства, снижение издержек, гибкость не являются для него вопросами выживания. По тем же причинам монополист слабо заинтересован в научно-исследовательских разработках и использовании новых достижений НТР.

В-третьих, барьеры для вступления новых фирм в монополизированные отрасли, а также огромные силы и средства, которые монополисты тратят на сохранение и укрепление собственной рыночной власти, оказывают сдерживающее воздействие на экономическую эффективность. Мелким фирмам с новыми идеями трудно пробиться на монополизированные рынки.

Поэтому во всех странах с рыночной экономикой действуют антимонопольные законодательства, контролирующие и ограничивающие монопольную власть.

Понятие монопольной цены. Признаки выявления монопольных цен.

При рассмотрении фактов установления монопольных цен следует иметь в виду, что изменения цен (с учетом инфляционных процессов) и объемов производства (в натуральном выражении) определяются по отношению к их значениям, которые имели или имели бы место на конкурентном рынке, а не по отношению к их величинам, достигнутым в предыдущий период времени.

Однако динамика цен и объемов производства во времени может наиболее оперативно дать важные косвенные свидетельства (информативные сигналы) о потенциальной возможности ценовых злоупотреблений доминирующим положением на рынке.

Поэтому в ходе предварительного анализа, прежде всего изучается комплекс косвенных фактов, а именно: динамика цен, себестоимости, рентабельности и объемов производств), а затем выбирается ценовая база сравнения и производится сопоставление фактического и базового уровня проверяемой цены. Наиболее сложную проблему представляет собой определение конкурентной цены на проверяемую продукцию и соответственно отклонения от нее фактической цены, по которому в сочетании с фактами изъятия товаров из обращения можно делать заключение об установлении монопольно высокой цены.

Цена в условиях свободной конкуренции (конкурентная цена) равняется предельным издержкам. Однако механизм определения предельных издержек является теоретической категорией и не нашел широкого применения в хозяйственной практике.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |