Рассмотренные выше последовательное и параллельное соединения, строго говоря, относятся к разряду сложных трубопроводов. Однако в гидравлике под сложным трубопроводом, как правило, понимают соединение нескольких последовательно и параллельно включенных простых трубопроводов.

На рисунке 5.3д приведен пример такого сложного трубопровода, состоящего из трех трубопроводов 1, 2 и 3. Трубопровод 1 включен последовательно по отношению к трубопроводам 2 и 3. Трубопроводы 2 и 3 можно считать параллельными, так как они имеют общую точку разветвления (точка М) и подают жидкость в один и тот же гидробак.

Для сложных трубопроводов расчет, как правило, проводится графическим методом. При этом рекомендуется следующая последовательность:

1) сложный трубопровод разбивается на ряд простых трубопроводов;

2) для каждого простого трубопровода строится его характеристика;

3) графическим сложением получают характеристику сложного трубопровода.

На рисунке 5.3е показана последовательность графических построений при получении суммарной характеристики (![]() ) сложного трубопровода. Вначале складываются характеристики трубопроводов

) сложного трубопровода. Вначале складываются характеристики трубопроводов ![]() и

и ![]() по правилу сложения характеристик параллельных трубопроводов, а затем характеристика

по правилу сложения характеристик параллельных трубопроводов, а затем характеристика ![]() параллельного соединения складывается с характеристикой

параллельного соединения складывается с характеристикой ![]() по правилу сложения характеристик последовательно соединенных трубопроводов и получается характеристика всего сложного трубопровода

по правилу сложения характеристик последовательно соединенных трубопроводов и получается характеристика всего сложного трубопровода ![]() .

.

Имея построенный таким образом график (см. рисунок 5.3е) для сложного трубопровода, можно достаточно просто по известному значению расхода Q1, поступающего в гидросистему, определить потребный напор Hпотр = ![]() для всего сложного трубопровода, расходы Q2 и Q3 в параллельных ветвях, а также потери напора

для всего сложного трубопровода, расходы Q2 и Q3 в параллельных ветвях, а также потери напора ![]() ,

, ![]()

и ![]() в каждом простом трубопроводе.

в каждом простом трубопроводе.

5.4 Трубопровод с насосной подачей

Как уже отмечалось, основным способом подачи жидкости в машиностроении является принудительное нагнетание ее насосом. Насосом называется гидравлическое устройство, преобразующее механическую энергию привода в энергию потока рабочей жидкости. В гидравлике трубопровод, в котором движение жидкости обеспечивается за счет насоса, называется трубопроводом с насосной подачей (рису-

нок 5.4а).

Целью расчета трубопровода с насосной подачей, как правило, является определение напора, создаваемого насосом (напора насоса). Напором насоса Нн называется полная механическая энергия, переданная

насосом единице веса жидкости. Таким образом, для определения величины Нн необходимо оценить приращение полной удельной энергии жидкости при прохождении ее через насос, т. е.

![]() , (5.9)

, (5.9)

где Нвх, Нвых – удельная энергия жидкости соответственно на входе

и выходе из насоса.

Рассмотрим работу разомкнутого трубопровода с насосной подачей (см. рисунок 5.4а). Насос перекачивает жидкость из нижнего резервуара А с давлением над жидкостью p0 в другой резервуар Б, в котором давление р3. Высота расположения насоса относительно нижнего уровня жидкости H1 называется высотой всасывания, а трубопровод, по которому жидкость поступает к насосу, всасывающим трубопроводом, или гидролинией всасывания. Высота расположения конечного сечения трубопровода или верхнего уровня жидкости Н2 называется высотой нагнетания, а трубопровод, по которому жидкость движется от насоса, напорным, или гидролинией нагнетания.

|

Запишем уравнение Бернулли для потока жидкости во всасывающем трубопроводе, т. е. для сечений 0–0 и 1–1:

, (5.10)

, (5.10)

где ![]() – потери напора во всасывающем трубопроводе.

– потери напора во всасывающем трубопроводе.

Уравнение (5.10) является основным для расчета всасывающих трубопроводов. Давление p0 обычно ограничено (чаще всего это атмосферное давление). Поэтому целью расчета всасывающего трубопровода,

как правило, является определение давления перед насосом. Оно должно быть выше давления насыщенных паров жидкости. Это необходимо для исключения возникновения кавитации на входе в насос. Из уравнения (5.10) можно найти удельную энергию жидкости на входе

в насос:

![]() . (5.11)

. (5.11)

Запишем уравнение Бернулли для потока жидкости в напорном трубопроводе, т. е. для сечений 2–2 и 3–3:

![]() , (5.12)

, (5.12)

где ![]() – потери напора в напорном трубопроводе.

– потери напора в напорном трубопроводе.

Левая часть этого уравнения представляет собой удельную энергию жидкости на выходе из насоса Hвых. Подставив в (5.9) правые части зависимостей (5.11) для Hвх и (5.12) для Hвых, получим

![]() . (5.13)

. (5.13)

Как следует из уравнения (5.13), напор насоса Hн обеспечивает подъем жидкости на высоту (Н1+H2), повышение давления с р0 до p3

и расходуется на преодоление сопротивлений во всасывающем и напорном трубопроводах.

Если в правой части уравнения (5.13) сумму ![]() обозначить Hст и заменить

обозначить Hст и заменить ![]() на KQm , то получим Hн=Hcr+KQm.

на KQm , то получим Hн=Hcr+KQm.

Сравним последнее выражение с формулой (5.2), определяющей потребный напор для трубопровода. Очевидна их полная идентичность:

, (5.14)

, (5.14)

т. е. насос создает напор, равный потребному напору трубопровода.

Полученное уравнение (5.14) позволяет аналитически определить напор насоса. Однако в большинстве случаев аналитический способ достаточно сложен, поэтому получил распространение графический метод расчета трубопровода с насосной подачей.

Этот метод заключается в совместном построении на графике

характеристики потребного напора трубопровода ![]() (или

(или

характеристики трубопровода  ) и характеристики насоса

) и характеристики насоса ![]() . Под характеристикой насоса понимают зависимость напора, создаваемого насосом, от расхода. Точка пересечения этих зависимостей называется рабочей точкой гидросистемы и является результатом графического решения уравнения (5.14).

. Под характеристикой насоса понимают зависимость напора, создаваемого насосом, от расхода. Точка пересечения этих зависимостей называется рабочей точкой гидросистемы и является результатом графического решения уравнения (5.14).

На рисунке 5.4б приведен пример такого графического решения. Здесь точка А и есть искомая рабочая точка гидросистемы. Ее координаты определяют напор Hн, создаваемый насосом, и расход Qн жидкости, поступающей от насоса в гидросистему.

Если по каким-то причинам положение рабочей точки на графике не устраивает проектировщика, то это положение можно изменить, если скорректировать какие-либо параметры трубопровода или насоса.

6 ОСОБЫЕ СЛУЧАИ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ

6.1 Течение капельной жидкости с кавитацией

В некоторых случаях при движении жидкости в закрытых руслах происходят явления, связанные с изменением агрегатного состояния жидкости, т. е. с превращением ее в пар, а также с выделением из жидкости растворенных в ней газов. Например, при течении жидкости через местное сужение трубы увеличивается скорость и падает давление. Если абсолютное давление при этом достигает значения, равного давлению насыщенных паров этой жидкости при данной температуре, или давлению, при котором начинается выделение из нее растворенных газов, то в данном месте потока начинается интенсивное парообразование (кипение) и выделение газов. В расширяющейся части скорость потока уменьшается, а давление возрастает, и выделение паров и газов прекращается; выделившиеся пары конденсируются, а газы постепенно вновь растворяются. Это местное нарушение сплошности течения с образованием паровых и газовых пузырей (каверн), обусловленное местным падением давления в потоке, называется кавитацией [1,3,9].

|

Наглядно это явление можно продемонстрировать на простом устройстве (рисунок 6.1). Вода или иная жидкость под давлением

в несколько атмосфер подводится к регулировочному крану (вентилю) А и далее протекает через прозрачную трубку Вентури, которая сначала плавно сужает поток, затем еще более плавно расширяет и через кран Б выводит в атмосферу.

При небольшом открытии регулировочного крана и, следовательно, при малых значениях расхода и скорости жидкости падение давления в узком месте трубки незначительно, поток вполне прозрачен,

и кавитация отсутствует. При постепенном открытии крана происходит увеличение скорости жидкости в трубке и падение абсолютного давления.

При некотором значении этого давления, которое можно считать равным давлению насыщенных паров (рабс2 = рн. п), в узком месте трубки появляется отчетливо видимая зона кавитации, представляющая

собой область местного кипения жидкости и последующей конденсации паров. Размеры зоны кавитации возрастают по мере дальнейшего открытия крана, т. е. при увеличении давления в сечении 1–1, а, следовательно, и расхода. Однако, как бы при этом ни возрастал расход, давление в узком сечении 2–2 сохраняется строго постоянным, потому что постоянно давление насыщенных паров.

Кавитация сопровождается характерным шумом, а при длительном ее воздействии также эрозионным разрушением металлических стенок. Последнее объясняется тем, что конденсация пузырьков пара (и сжатие пузырьков газа) происходит со значительной скоростью, частицы жидкости, заполняющие полость конденсирующегося пузырька, устремляются к его центру и в момент завершения конденсации (схлопывания пузырька) вызывают местные удары, т. е. значительное повышение давления в отдельных точках. Материал при кавитации разрушается не там, где выделяются пузырьки, а там, где они конденсируются.

При возникновении кавитации значительно увеличивается сопротивление трубопроводов и, следовательно, уменьшается их пропускная способность, потому что каверны уменьшают живые сечения потоков, скорость в которых резко возрастает, и, как следствие, резко возрастает коэффициент местных сопротивлений (рисунок 6.2).

|

Кавитация в обычных случаях является нежелательным явлением, и ее не следует допускать в трубопроводах и других элементах гидросистем. Она может возникать во всех местных гидравлических сопротивлениях, где поток претерпевает местное сужение с последующим расширением, например, в кранах, вентилях, задвижках, диафрагмах, жиклерах и др. В отдельных случаях возникновение кавитации возможно также и без расширения потока вслед за его сужением, а также в трубах постоянного сечения при увеличении геометрической высоты и гидравлических потерь.

Кавитация может иметь место в гидромашинах (насосах и гидротурбинах), а также на лопастях быстро вращающихся гребных винтов. В этих случаях следствием кавитации является резкое снижение коэффициента полезного действия машины и затем постепенное разрушение ее деталей, подверженных воздействию кавитации.

|

В гидросистемах кавитация может возникать в трубопроводах низкого давления — во всасывающих трубопроводах. В этом случае ее область распространяется на значительную часть всасывающего трубопровода или даже на всю его длину. Поток в трубопроводе при этом делается двухфазным, состоящим из жидкой и паровой фаз.

В начальной стадии паровыделения паровая фаза может быть

в виде мелких пузырьков, приблизительно равномерно распределенных по объему движущейся жидкости (рисунок 6.3а). При дальнейшем парогазовыделении происходит укрупнение пузырьков, которые при горизонтальном расположении трубы движутся преимущественно

в верхней части ее сечения (рисунок 6.3б).

Очевидно, что при столь значительной парогазовой фазе нормальная подача жидкости по трубопроводу нарушается. Конденсация выделившихся паров (частичная или полная) и растворение газа происходят в насосе, где давление значительно повышается, и в напорном трубопроводе, по которому жидкость движется под высоким давлением от насоса к потребителю.

6.2 Течение с облитерацией

Иногда при течении через капилляры и малые зазоры наблюдается явление, которое не может быть объяснено законами гидравлики. Оно заключается в том, что расход жидкости через капилляр или зазор с течением времени уменьшается, несмотря на то, что перепад давления, под которым происходит движение жидкости, и ее физические свойства остаются неизменными. В отдельных случаях движение жидкости по истечении некоторого времени может прекратиться полностью. Это явление носит название облитерации, и его причина кроется в том, что при определенных условиях уменьшается площадь поперечного сечения канала (зазора, капилляра) вследствие адсорбции (отложения) полярноактивных молекул жидкости на его стенках.

Толщина адсорбционного слоя для масел составляет несколько микрометров, поэтому при течении через капилляры и малые зазоры этот слой может существенно уменьшить площадь поперечного сечения или даже полностью перекрыть его.

6.3 Гидравлический удар в трубопроводе

Гидравлическим ударом называют резкое повышение давления, возникающее в напорном трубопроводе при внезапном торможении потока жидкости. По сути, гидравлический удар представляет собой колебательный процесс, возникающий в упругом трубопроводе с капельной жидкостью при внезапном изменении ее скорости. Этот процесс является очень быстротечным и характеризуется чередованием резких повышений и понижений давления. Изменение давления при этом тесно связано с упругими деформациями жидкости и стенок трубопровода.

Гидравлический удар чаще всего возникает при быстром закрытии или открытии крана или иного устройства управления потоком. Однако могут быть и другие причины его возникновения.

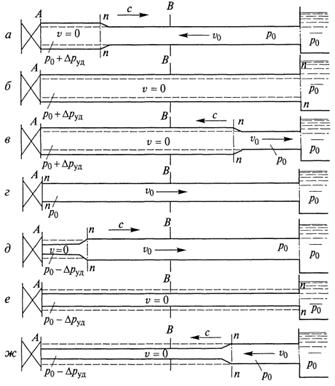

Проследим стадии гидравлического удара, возникающего в трубопроводе при быстром перекрытии потока (рисунок 6.4).

Пусть в конце трубы, по которой жидкость движется со скоростью ![]() , произведено мгновенное закрытие крана А. Тогда (см. рисунок 6.4а) скорость частиц жидкости, натолкнувшихся на кран, будет погашена, а их кинетическая энергия перейдет в работу деформации стенок трубы и жидкости. При этом стенки трубы растягиваются,

, произведено мгновенное закрытие крана А. Тогда (см. рисунок 6.4а) скорость частиц жидкости, натолкнувшихся на кран, будет погашена, а их кинетическая энергия перейдет в работу деформации стенок трубы и жидкости. При этом стенки трубы растягиваются,

а жидкость сжимается. Давление в остановившейся жидкости возрастает на Δpуд. На заторможенные частицы жидкости у крана набегают другие частицы и тоже теряют скорость, в результате чего сечение п–п перемещается вправо со скоростью с, называемой скоростью ударной волны, сама же переходная область (сечение п–п), в которой давление изменяется на величину Δpуд, называется ударной волной.

Когда ударная волна достигнет резервуара, жидкость окажется остановленной и сжатой во всей трубе, а стенки трубы растянутыми. Ударное повышение давления Δpуд распространится на всю трубу (см. рисунок 6.4б).

Но такое состояние не является равновесным. Под действием повышенного давления (р0 + Δpуд) частицы жидкости устремятся из трубы в резервуар, причем это движение начнется с сечения, непосредственно прилегающего к резервуару. Теперь сечение п–п перемещается по трубопроводу в обратном направлении – к крану – с той же скоростью с, оставляя за собой в жидкости давление p0 (см. рисунок 6.4в).

|

Жидкость и стенки трубы возвращаются к начальному состоянию, соответствующему давлению p0. Работа деформации полностью переходит в кинетическую энергию, и жидкость в трубе приобретает первоначальную скорость ![]() , но направленную в противоположную сторону.

, но направленную в противоположную сторону.

С этой скоростью «жидкая колонна» (см. рисунок 6.4г) стремится оторваться от крана, в результате возникает отрицательная ударная волна (давление в жидкости уменьшается на то же значение Δpуд). Граница между двумя состояниями жидкости направляется от крана к резервуару со скоростью с, оставляя за собой сжавшиеся стенки трубы и расширившуюся жидкость (см. рисунок 6.4д). Кинетическая энергия жидкости вновь переходит в работу деформации, но с противоположным знаком.

Состояние жидкости в трубе в момент прихода отрицательной ударной волны к резервуару показано на рисунке 6.4е. Так же как и для случая, изображенного на рисунке 6.4б, оно не является равновесным, так как жидкость в трубе находится под давлением (р0 – Δpуд), меньшим, чем в резервуаре. На рисунке 6.4ж показан процесс выравнивания давления в трубе и резервуаре, сопровождающийся возникновением движения жидкости со скоростью ![]() .

.

Очевидно, что как только отраженная от резервуара ударная волна достигнет крана, возникнет ситуация, уже имевшая место в момент закрытия крана. Весь цикл гидравлического удара повторится.

Теоретическое и экспериментальное исследования гидравлического удара в трубах было впервые выполнено . В его опытах было зарегистрировано до 12 полных циклов с постепенным уменьшением Δpуд. В результате проведенных исследований получил аналитические зависимости, позволяющие оценить ударное давление Δpуд. Одна из этих формул, получившая имя

, имеет вид

, (6.1)

, (6.1)

где скорость распространения ударной волны с определяется по формуле

,

,

где К – объемный модуль упругости жидкости;

Е – модуль упругости материала стенки трубопровода;

d и δ – соответственно внутренний диаметр и толщина стенки трубопровода, м.

Формула (6.1) справедлива при прямом гидравлическом ударе, когда время перекрытия потока tзакр меньше фазы гидравлического удара t0:

,

,

где l – длина трубы, м.

Фаза гидравлического удара t0 – это время, за которое ударная волна движется от крана к резервуару и возвращается обратно. При tзакр > t0 ударное давление получается меньше и такой гидроудар называют непрямым.

При необходимости можно использовать известные способы «смягчения» гидравлического удара. Наиболее эффективным из них

является увеличение времени срабатывания кранов или других устройств, перекрывающих поток жидкости. Аналогичный эффект достигается установкой перед устройствами, перекрывающими поток жидкости, гидроаккумуляторов или предохранительных клапанов. Уменьшение скорости движения жидкости в трубопроводе за счет увеличения внутреннего диаметра труб при заданном расходе и уменьшение длины трубопроводов (уменьшение фазы гидравлического удара) также способствуют снижению ударного давления.

Литература

1. Башта, , гидромашины и гидроприводы /

[и др.]. – М.: Машиностроение, 1982. – 423 с.

2. Артемьева, , гидромашины и гидропневмопривод: учеб. пос. для студ. высш. учеб. заведений / [и др.]; под ред. . – М.: Изд. центр «Академия», 2005. – 336 с.

3. Лепешкин, и пневматические системы / , ; под ред. проф. . – 2-е изд. стер. – М.: Изд. центр «Академия», 2005. – 336 с.

4. Кудинов, термодинамика: учебное пособие для втузов / В. А Кудинов, . – М.: Высшая школа, – 2000. – 261 с.

5. , Гидромеханика / Д. Н Попов, ,

. – М.: Изд. МГУ им. Баумана, 2002. – 320 с.

6. Емцев, гидромеханика / . – М.: Машиностроение, 1987. – 463 с.

7. Альтшуль, и аэродинамика: Основы механики жидкости / , . – М.: Стройиздат, 1975. –323с.

8. Идельчик, по гидравлическим сопротивлениям / . – М.: Машиностроение, 1975. – 559 с.

9. Чугаев, : техническая механика жидкости /

. – Л.: Энергоиздат, 1982. – 600 с.

10. Киселев, : Основы механики жидкости /

. – М.: Энергия, 1980. – 360 с.

ГИДРАВЛИКА, ГИДРОМАШИНЫ И ГИДРОПРИВОДЫ

Часть 1

ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ

Курс лекций для студентов механических специальностей:

151001 – ТМ, 170104 – ВУАС, 190603 – АТ, 240706 – АПХП, 260601– МАПП очной, очно-заочной и заочной форм обучения

Редактор

Технический редактор

Корректор

Подписано в печать 25.01.07. Формат 60х84 1/16.

Усл. п. л. 5,58. Уч.-изд. л. 6,00.

Печать – ризография, множительно-копировальный

аппарат «RISO TR -1510»

Тираж 100 экз. Заказ 2007-01.

Издательство Алтайского государственного

технического университета,

г. Барна

Оригинал-макет подготовлен ИИО БТИ АлтГТУ.

Отпечатано в ИИО БТИ АлтГТУ.

9

ГИДРАВЛИКА,

ГИДРОМАШИНЫ

И ГИДРОПРИВОДЫ

Курс лекций

|

ЧАСТЬ 1 |

ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ |

Бийск

2007

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 |