Сознательному отношению к выбору действий способствует решение задач, в которых слова осталось, стало, часто являющиеся для учащихся ориентирами для выбора действия, выступают в новом качестве. Например: «В одной коробке осталось 5 карандашей, а в другой — 3 карандаша. Сколько карандашей осталось?» Ученики убеждаются, что при выборе действий нельзя руководствоваться одним словом.

Наблюдения показывают, что лучшие учителя школ VIII вида широко используют как один из приемов обучения решению задач составление задач самими учащимися. Составление задач помогает школьникам с нарушением интеллекта лучше осознать жизненно-практическую значимость задачи (особенно если учитель постоянно ведет работу, направленную на решение и составление реальных, жизненно достоверных задач), глубже понять ее структуру, а также различать задачи различных видов, осознать приемы их решения.

Составление задач проводится параллельно с решением готовых задач. Опыт и наблюдения показывают, что легче всего для учащихся частичное составление задач. С него и следует начать обучение составлению задач.

360

1.В готовое условие вставляется одно, а затем и два пропу

щенных числовых данных. Например: «Ученица заплатила за ка

рандаш 2 р., а за тетрадь... . Сколько стоит покупка?»

2. К готовому условию ставятся вопросы. Например: «В тетра

ди 12 страниц. Мальчик исписал 5 страниц. Поставить вопрос к

задаче».

Когда учащиеся познакомятся с несколькими видами простых задач, то можно дать задание на постановку разных вопросов к условию (сюда относятся задачи на нахождение суммы и на разностное сравнение).

3. К вопросу подбирается условие задачи. Например: «Соста

вить задачу с таким вопросом: во сколько раз больше весит ведро

с водой, чем пустое ведро?»

Для полного составления задач учащимся можно предложить самые разнообразные варианты:

1.Составление задачи по инсценировке. Учитель дает одному

ученику 5 тетрадей, другому — 3 тетради и просит положить их

в папку. Папку закрывает. «Составьте задачу», — говорит учи

тель.

2. Составление задачи по иллюстрациям: по картине, плакату,

схеме, чертежу, краткой записи условия. Например, на плакате на

рисованы две коробки карандашей. В одной коробке видны 6 каран

дашей, другая коробка закрыта, под ней написано: на 2 карандаша

меньше. По рисунку учащиеся должны составить задачу.

Или, например, дана краткая запись задачи.

За три дня — ... деталей

Составить и решить задачу.

I день — ... деталей

II день — на... больше

III день — ?

3. Составление задач по числовым данным: «Составить задачу

с числами 8 и 10».

4. Составление задач по готовому решению: «Составить задачу,

которая решалась бы так: 5 ябл.+З ябл. = 8 ябл., 8 ябл.:2=4 ябл.»

5. Составление задачи по готовому плану.

6. Составление задач на указанное арифметическое действие:

«Составить задачу, которая решалась бы сложением, умножени

ем» и т. д.

361

7. Составление задачи определенного вида: «Составить задачу ш

деление на равные части, на нахождение одной части от числа, и.)

увеличение числа на несколько единиц (в несколько раз)» и т. д.

8. Составление аналогичных задач: «Составить похожую задг!

чу, но с другими числами и предметами».

Следует стимулировать составление учащимися задач с разно образными фабулами. Это способствует развитию их воображения, смекалки, инициативы. Очень полезно, когда для составлении задач учащиеся привлекают материал, «добываемый» ими во время экскурсий, из справочников, газет, журналов, хронологи ческих таблиц. Очень полезно, когда числовые данные получаю: сами учащиеся путем измерений, выполнения различных заданий практического характера. «Добывать» числовые данные могут уча щиеся старших классов, которых надо нацеливать на получение их в учебных мастерских, во время выполнения общественно полезной работы. Например, учитель может дать задание: записать размеры заготовок для изготовления табурета в столярной мастерской, расход материалов на пошив простыни, наволочки, пододеяльника, блузки и других изделий при различной ширине ткани, расход картона на изготовление того или иного изделия и т. п. Привлечение числовых данных для составления задач из учебных мастерских будет способствовать осуществлению связи преподавания математики с трудом, будет лучше готовить учащихся к жизни.

Удачно составленные учениками задачи надо хранить, можно составить даже небольшой «задачник» из задач, составленных учениками одного или двух классов, и предлагать их для решения в других классах. Это очень хороший стимул, мера поощрения для составляющих задачи. Да и ученики относятся с большим интересом к решению задач, составленных школьником.

Задание, требующее от учащихся составления задач, может носить и некоторый творческий характер. Например, учитель спрашивает: «Какие данные нужно знать, чтобы определить количество обоев для оклейки стен в твоей комнате? Получи эти данные». Составление таких задач, которые можно назвать задачами-расчетами или задачами с практическим содержанием, чрезвычайно полезно для учащихся школы VIII вида, именно такие задачи готовят их к повседневной практической жизни, например: получить данные и рассчитать стоимость завтрака, обеда и ужина для одного человека, для семьи, состоящей из трех, четырех, пяти

362

человек, стоимость одежды ученика, подсчитать стоимость электричества, газа, коммунальных услуг, квартплаты и т. д.

Учащихся старших классов школы VIII вида необходимо учить заполнять и писать деловые документы, связанные с теми или иными расчетами. Например, написать доверенность, заполнить бланк на оплату за электроэнергию, газ, заполнить бланк на денежный перевод и т. д.

Все указанные выше приемы могут быть широко использованы при решении всех видов задач как в младших, так и в старших классах школы VIII вида.

МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ПРОСТЫХ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Простой арифметической задачей называется задача, которая решается одним арифметическим действием.

Простые задачи играют чрезвычайно важную роль при обучении учащихся математике. Именно простые задачи позволяют раскрыть основной смысл и конкретизировать арифметические действия, сознательно овладеть теми или иными математическими знаниями. На простой задаче учитель впервые знакомит учащихся со структурой задачи, показывает, что значит решить задачу, вооружает их основными приемами решения задач.

Простые задачи являются составной частью сложных задач, а следовательно, формируя умение решать простые задачи, учитель готовит учащихся к решению сложных задач.

В школе VIII вида решаются задачи, раскрывающие конкретный смысл арифметических действий (I группа). Это задачи на нахождение суммы и на нахождение остатка (1-й класс), на нахождение произведения (суммы одинаковых слагаемых), на деление на равные части (3-й класс), на деление по содержанию (3-й класс).

Решаются также задачи, раскрывающие новый смысл арифметических действий. Это задачи, связанные с понятием разности и отношения (II группа):

1.Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц.

2. Разностное сравнение чисел с вопросами «на сколько боль

ше...», «на сколько меньше...».

3. Увеличение и уменьшение числа в несколько раз.

363

4. Краткое сравнение чисел или нахождение отношения да] чисел с вопросами: «Во сколько раз больше...», «Во сколько меньше...».

К задачам, раскрывающим зависимость между компонентами результатами арифметических действий (III группа), относятся за<| дачи на нахождение неизвестного слагаемого, на нахождение не известного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого.

В школе VIII вида на каждом году обучения учащиеся знако-] мятся с новыми видами простых задач. Постепенное введение ил объясняется различной степенью трудности математических поня-| тий, местом изучения тех арифметических действий, конкретны^ смысл которых они раскрывают.

Последовательность решения простых задач определена про-] граммой по математике школы VIII вида. Однако при выборе задач определенного вида учитель должен руководствоваться некоторыми методическими требованиями.

Сюжетные задачи составляются с однородными и неоднородны-] ми предметами, в них входят обобщающие слова.

Опыт показывает, что при обучении решению задач определен-] ного вида целесообразнее сначала предъявлять сюжетные задачу с однородными предметами. Например: «В корзине 5 яблок, туда положили еще 3 яблока. Сколько всего яблок стало в корзине?»! Затем вводятся сюжетные задачи с однородными предметами, от-[ личающимися теми или иными признаками: цветом, размером,! материалом и т. д. Например: «В корзине лежало 5 больших яблок, туда положили еще 3 маленьких яблока. Сколько всего яблок стало в корзине?» Наконец, вводятся задачи, в которых имеются обобщающие слова. Например: «В корзине лежало 5 яблок, туда положили 3 груши. Сколько всего фруктов в корзине?» При решении задач такого содержания учащиеся затрудняются в выборе наименований при записи действий, в осмыслении числа, полученного в ответе. Решение такого рода задач требует более тщательного анализа содержания, выбора наименования числовых данных еще до записи решения задачи.

Не менее пристального внимания учителя при выборе задач данного вида заслуживает и конкретизация их содержания. Выше уже говорилось о том, что для иллюстрации задач нового вида, особенно в младших классах, используются предметные пособия, изображения предметов в виде трафаретов, рисунки, символы предметов и др. Однако исследования и наблюдения показывают,

364

• что учащиеся лучше понимают предметную ситуацию задачи, если! они сами выполняют определенные операции с предметами или их изображениями или если задача инсценируется. Поэтому целесообразно знакомить учащихся с новыми видами задач на задачах-инструкциях («Положи в коробку 3 карандаша. Возьми оттуда 1 карандаш. Сколько карандашей осталось в коробке?»), задачах-инсценировках («Учительница дала трем ученикам по 2 тетради (раздает трем ученикам тетради). Сколько всего тетрадей получили ученики?»). Затем следует переходить к решению задач, содержание которых учащиеся могут зарисовать, изображая в рисунке сами предметы или их символы. («В пруду плавало 7 уток и 3 гуся. Сколько всего птиц плавало в пруду?») Учащиеся конкретизируют задачу трафаретами птиц или рисуют 7 квадратов и 3 круга, изображая символически уток квадратами, а гусей — кругами.

Вопрос записывается не полностью, а с помощью символов: круглая, квадратная или фигурная скобка символизирует сумму, а знак вопроса (?), что эта сумма неизвестна.

Наконец, учитель учит конкретизировать содержание задачи, вскрывая зависимость между данными и искомыми с помощью различных форм краткой записи (см. с. 349—350).

Подготовительная работа к решению простых задач

Опыт работы лучших учителей школ VIII вида показывает, что подготовку к решению арифметических задач следует начинать с обогащения и расширения практического опыта учащихся, ориентировки их в окружающей действительности. Учеников нужно ввести в ту жизненную ситуацию, в которой приходится считать, решать арифметические задачи, производить измерения.

Причем эти ситуации не следует на первых порах создавать искусственно (их создает сама жизнь), на них лишь следует обращать и направлять внимание учащихся.

В этих ситуациях сами учащиеся должны выполнять определенные практические задания. Например (в период пропедевтики): «В корзине несколько грибов. Я взяла оттуда один гриб. Больше или меньше осталось грибов в корзине? Почему их осталось меньше?»; «В классе много ребят. Вошло еще несколько учеников. Больше или меньше стало ребят? Почему?»

365

Учитель организует наблюдения над изменением количест элементов предметных множеств, содержимого сосудов и т. что способствует развитию представлений учащихся о количес-и знакомству их с определенной терминологией, которая впослед ствии встретится при формулировке текстовых задач: стс всего, осталось, взяли, дали еще, отдали, уменьшилось, стс меньше (больше), увеличилось и т. д.

Надо так организовать игровую и практическую деятельность учащихся, чтобы, являясь непосредственными участниками этой деятельности, а также наблюдая, учащиеся сами могли делать вывод в каждом отдельном случае: увеличилось или уменьшилось число элементов множества и какой операции и словесному выражению соответствует это увеличение или уменьшение.

Подобные упражнения можно проводить в виде игр с разнообразными игрушками, на предметах окружающей учеников действительности, близких их опыту и интересующих их. В процессе этих упражнений учащиеся учатся понимать вопросы: «Сколько? Сколько стало? Сколько осталось?» — и отвечать на них.

Этот этап подготовительной работы совпадает с началом работы над числами первого десятка и знакомством с арифметическими действиями, с решением и составлением примеров на основе операций с предметными множествами. Например: «На тарелке лежат 2 яблока (ученики под руководством учителя пересчитывают яблоки и находят цифру 2), я положила еще одно яблоко (ученики находят в цифровой кассе цифру 1). Сколько яблок стало на тарелке?» Можно поставить и другие вопросы: «Сколько всего яблок на тарелке? Сколько яблок теперь лежит на тарелке? (Ученики пересчитывают яблоки и ставят цифру 3.) Больше или меньше яблок стало? Как получили 3 яблока? Что сделали для этого? Как записать это арифметическим действием?» (2 + 1=3.)

Знакомство с простой задачей

Прежде чем приступить к обучению решению арифметических задач, учитель должен ясно себе представить, какие знания, умения и навыки нужно дать ученикам. Чтобы решить задачу, ученики должны уметь решать арифметические примеры, слушать, а затем (со 2-го класса) читать задачу, повторять задачу по вопросам, по краткой записи, по памяти, выделять в задаче составные компоненты (условие, числовые данные, вопрос), «опредмечивать» содержание задачи или давать краткую форму ее записи, решать

366

; задачу (выбирать правильно действие и производить вычисление), записывать решение, формулировать ответ устно и записывать его, проверять правильность решения задачи.

В 1-м классе учащиеся учатся решать задачи на нахождение суммы и остатка. Эти задачи вводятся впервые при изучении чисел первого десятка.

Предъявляя задачу, учитель должен сразу познакомить учащихся с термином «задача».

Например, учитель вызывает к доске ученицу, дает ей два мяча

и говорит:

— Ребята, сейчас решим задачу, слушайте ее. «У Маши два мяча. Учительница дала ей еще один мяч (учитель дает девочке один мяч). Сколько мячей стало у Маши?» Что я вам рассказала, дети? — спрашивает учитель. — Послушайте эту задачу еще раз. О чем эта задача? (О мячах.) Сколько мячей было у Маши? («У Маши было 2 мяча», — говорят ученики и показывают цифру 2.) Сколько мячей дала ей учительница? Покажите цифру. Что нужно узнать в задаче или что спрашивается в задаче? Повторим задачу еще раз. Теперь задачу надо решить, т. е. ответить на вопрос задачи. Какое действие надо сделать, чтобы узнать, сколько мячей стало у Маши?

Учитель выслушивает ответы учащихся. Учащиеся с помощью учителя отвечают: «Надо к двум мячам прибавить один мяч».

— Запишем решение задачи так: 2+1=3.

Действие задачи записывается в виде математического выражения в середине строки, чтобы отличить эту запись от примера.

— Что мы узнали? (У Маши стало 3 мяча.) Это ответ задачи.

Учитель просит нескольких учеников повторить ответ задачи.

— Решили ли мы эту задачу? (Решили.)

Учитель делает вывод: «В задаче спрашивалось, сколько мячей стало у Маши. Мы ответили на вопрос задачи, значит, решили

задачу».

Подводится итог работы: «Что мы сейчас решили? (Задачу.) Что сделали для решения задачи?»

Учитель обобщает ответы ребят и делает вывод: «Выбрали действие. Выполнили его. Сказали ответ».

По заданию учителя ученики повторяют данную задачу, решение и ответ.

Аналогично вводится задача на нахождение остатка.

367

На этом же этапе учитель знакомит учащихся со структурой! задачи (условием, числовыми данными, вопросом). Для лучшего] различения и усвоения учащимися составных частей задачи следует предложить пересказать отдельно условие, назвать данные, по-1 вторить вопрос.

При повторении задачи учащиеся нередко вместо вопроса говорят сразу ответ задачи: «Мальчик вырезал 2 синих квадрата и 1 красный. Всего он вырезал 3 квадрата». Функция вопроса осознается учащимися лучше и быстрее, если они не видят предметной совокупности, соответствующей ответу, не могут пересчитать ее, элементы (предметы убираются в коробку, корзину, закрываются | и т. д.). Надо постоянно выделять вопрос задачи и подчеркивать, что решить задачу — это значит выбрать нужное действие, выполнить его, т. е. ответить на вопрос задачи.

Выбор действия, необходимого для решения задачи на нахождение суммы или остатка, дети производят на основе аналогии с операциями над совокупностями предметов, которые они выполняют при изучении действий сложения и вычитания. В процессе работы над предметными совокупностями они наблюдали, что если соединить предметные совокупности, то их количество увеличится, в этом случае выполняется сложение. Если удаляется какая-то часть предметов предметной совокупности, то их количество уменьшается, в этом случае выполняется вычитание. Поэтому целесообразно при решении такого вида задач ставить перед учащимися вопрос: «Почему задача решается сложением (вычитанием)?»

При обучении решению задач на нахождение суммы одинаковых слагаемых (на нахождение произведения), на деление на равные части или на деление по содержанию следует опираться на понимание учащимися сущности арифметических действий умножения и деления. Например, предлагается задача: «Три девочки вышили по 2 салфетки каждая. Сколько всего салфеток вышили девочки?» После разбора содержания задачи, ее конкретизации с помощью 3 кукол, которым даются по 2 салфетки, или ее инсценировки с помощью учениц класса учащиеся подводятся к выбору действия. Учитель говорит: «Было 3 девочки (назвать имена девочек: Оля, Вера, Катя), каждая вышила по 2 салфетки (учитель дает каждой девочке по 2 салфетки). Как можно узнать, сколько всего салфеток вышили девочки?» Сначала задача решается сложением: 2 с.+ 2с.+2 с.=6 с. Затем, опираясь на знания учащих-368

ся о том, что умножение — это сумма одинаковых слагаемых, учитель выясняет, каким еще действием можно записать решение задачи. (Или: каким действием можно заменить нахождение суммы одинаковых слагаемых.) Решение записывается так:

2 с. хЗ=6 с.

После решения задач с опорой на предметы следует перейти к решению задач такого же вида с опорой на иллюстрацию (или символическое изображение предметов). Например: «В 3 вазы положили по 5 яблок в каждую. Сколько всего яблок в вазах?» Задачу можно проиллюстрировать с помощью кружков. После

этого решать.

Решение. 5 ябл. хЗ=15 ябл. Ответ. Всего 15 яблок.

Вслед за этим решаются задачи без опоры на предметную деятельность или иллюстрацию.

Учить формулировке ответа целесообразно, опираясь на вопрос задачи. Вместо слова сколько вставлять число, полученное в ответе.

При решении задач на деление на равные части и деление по содержанию учитель также опирается на понимание учащимися конкретного смысла этих арифметических действий. Рассмотрим задачу: «Валя разложил 8 тетрадей поровну в 2 стопки. Сколько тетрадей он положил в каждую стопку?» Условие этой задачи необходимо инсценировать: вызванный ученик делит тетради на две равные части; учитель закрывает полученные стопки, чтобы дети не могли пересчитать количество тетрадей в каждой из них, затем спрашивает: «Как узнать, сколько тетрадей в каждой стопке?» Если учащиеся сразу ответить не могут, то следует задавать наводящие вопросы: «Сколько тетрадей было? Что Валя делал с тетрадями? На сколько равных частей он раскладывал эти тетради? Как это действие записать с помощью чисел и арифметических знаков?»

Решение. 8 т.:2=4 т. «Какой ответ этой задачи?» Ответ.

4 тетради в каждой стопке.

После усвоения деления на равные части учащиеся знакомятся с практическим делением конкретного множества по содержанию. Учитель создает в классе определенную жизненную ситуацию и ставит перед учащимися задачу, для решения которой необходимо произвести операцию деления по содержанию. Выполнив деление на конкретных предметах, учащиеся учатся выражать эту опера-

369

цию над элементами предметных множеств арифметическими дей ствиями, т. е. переводят ее на «язык математики».

Например: «У меня 10 тетрадей. Их нужно раздать учащимся, пи 2 тетради каждому. Сколько учеников получат тетради?» Кто-либо из учеников делит 10 тетрадей по 2 тетради, т. е. раздает по 2 те: ради учащимся. «Встанут те ученики, которые получили по 2 тетр;| ди. Сколько учеников получили по 2 тетради?» — спрашивает учи тель. Затем классу ставятся следующие вопросы: «Сколько было те I радей? Что нужно было сделать с тетрадями? По скольку тетрадеп нужно раздать (разделить) каждому ученику? Сколько учеников по лучили по 2 тетради? Какое арифметическое действие мы сделали •• Запишем это действие деления так: 10 т.: по 2 т.=5 (уч.)». Учащиеся учатся читать эту запись.

Далее сравниваются задачи на деление на равные части и на деление по содержанию. При сравнении обращается внимание на сходство и различие в записи решения этих задач (действия одинаковы, но запись наименований различна).

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц и других, при решении которых раскрывается новый смысл арифметических действий, опирается на понимание учащимися смысла выражений: «на столько-то единиц больше (меньше)», «во столько-то раз больше (меньше)» и т. п. Поэтому перед введением таких задач необходимо раскрыть смысл этих выражений.

При уточнении и формировании этих понятий можно выделить несколько этапов.

Первый этап: воспроизведение и уточнение понятий поровну, столько же, равны.

Учитель показывает 3 карандаша и просит всех учащихся взять карандашей столько же. Затем он вызывает одного из учеников и говорит: «У меня и у Саши карандашей поровну, равное количество». Далее предлагается ряд аналогичных заданий: отхлопать в ладоши столько же раз, нарисовать, вырезать столько же и т. д.

Второй этап: уточнение понятия «столько же и еще».

Учитель дает задание одному ученику поставить в ряд 5 кругов, а другому столько же и еще 2 круга, а затем сравнить круги в первом и втором ряду. Ученик ответит и запишет: «Во втором ряду кругов на 2 больше, чем в первом ряду: 5+2. В первом ряду кругов на 2 меньше».

Третий этап: введение понятия на столько-то единиц больше (путем практической деятельности с конкретными предмета-370

ми). Учитель говорит: «В одном ряду 4 листочка (кладет 4 листочка), в другом ряду на 1 листочек больше. Сколько листочков нужно положить во второй ряд? Во второй ряд я положу столько же листочков, сколько в первый (4 листочка). Сколько листочков надо еще прибавить, если во втором ряду на 1 листочек больше? (Прибавить один листочек.) Какое арифметическое действие запишем?»

«Положи на одну полоску 6 кругов, а на другую столько же без двух, т. е. меньше на 2. Что ты сделал? (Убрал 2 круга.) Каким арифметическим действием это можно записать?» (6—2.)

Четвертый этап: увеличение или уменьшение числа на несколько единиц.

Задания: «Увеличь число 10 на 2. Уменьши число 10 на 2. Как это сделать?»

После этого учащиеся начинают решать задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. При этом следует обратить внимание на задачи с разнородными предметами. Например: «На парте лежат 7 карандашей, а тетрадей на 3 меньше. Сколько тетрадей лежит на парте?» При решении этой задачи ученики должны провести такое рассуждение: «На парте лежит тетрадей столько же, сколько карандашей без трех, т. е. на три меньше. Решение задачи записывается так: 7 т.—3 т.=4 т. 4 тетради лежат на парте».

Затем решаются задачи, в которых входят выражения: «длиннее (короче) на...», «выше (ниже) на...», «уже (шире) на...» и т. д.

Решение задач на разностное сравнение, т. е. установление, на сколько одно число больше или меньше другого, тесно связано с решением задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.

Решение таких задач вызывает у учащихся школы VIII вида ряд трудностей. Их затрудняет необычная форма вопроса. Ученики уподобляют ее уже известной привычной форме, начиная вопрос со слова сколько. Наличие в вопросе слова больше является для учащихся с нарушением интеллекта определяющим при выборе действия. Задачи на разностное сравнение с вопросами «На сколько больше?» нередко решаются учащимися сложением. Они долго не понимают, почему к одному и тому же условию можно поставить два вопроса: «На сколько больше...? На сколько меньше...?», решается же задача только одним действием — вычитанием. При записи ответа задачи учащиеся пропускают предлог «на».

371

Все это говорит о необходимости большой предварительной работы с учащимися. До решения задач на разностное сравненш учащихся нужно научить сравнивать предметы одной совокупно-ти (целого и части), двух предметных совокупностей, величин чисел, устанавливая между ними отношения равенства и неравен ства.

Все это говорит о необходимости большой предварительной работы с учащимися. До решения задач на разностное сравненш учащихся нужно научить сравнивать предметы одной совокупно-ти (целого и части), двух предметных совокупностей, величин чисел, устанавливая между ними отношения равенства и неравен ства.

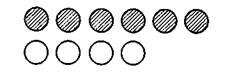

1. Сравнение предметных совокупностей:

![]()

Рис. 34

а) сравниваются предметы одной совокупности (рис. 34).

Например, всего 10 кругов, из них красных кругов 6. Устанан ливается, что красных кругов меньше, а всего кругов больше Учитель показывает, что если от всех кругов (10) отнять красные круги (6), то получим число (4), которое показывает разность количества всех кругов и красных. Можно сказать: всего кругов на 4 больше, чем красных, или красных кругов на 4 меньше, чем всего; значит, надо из 10 вычесть 6;

б) сравниваются предметы двух совокупностей (рис. 35).

Например, учащимся предла

гается сравнить, каких кругов

больше: синих или зеленых.

Рис. 35 Учащиеся раскладывают ъ на-

борном полотне синие круги в

один ряд и под каждый из них кладут в другом ряду зеленые круги. Затем ставится вопрос: «На сколько синих кругов больше, чем зеленых?» Учащиеся сосчитывают, сколько лишних синих кругов и сколько недостает зеленых кругов: «Синих на два круга больше, чем зеленых; зеленых на два круга меньше, чем синих». Сколько синих кругов? Сколько зеленых кругов? Если из синих кругов вычесть зеленые круги (6—4), то получим разность (2). Можно сказать: синих кругов на 2 больше, чем зеленых, или зеленых кругов на 2 меньше, чем синих.

2. Далее учащиеся знакомятся со сравнением величин: а) сравнивается целое и часть. Например, учащимся предъявляется целая полоска. Часть ее - закрашивается. Ставятся вопросы: «Что длиннее: вся полоска или закрашенная ее часть? На сколько 372

|ся полоска длиннее закрашенной части? На сколько закрашенная часть полоски короче всей полоски?» Ответ: «Надо из длины всей Полоски вычесть длину закрашенной части полоски»;

б) сравниваются две величины, например две ленты. Одна лента накладывается на другую так, чтобы совпали левые концы (это необходимо показать учащимся). Учитель спрашивает: «Какая лента длиннее, какая короче?» Выясняется, что одна лента длиннее другой на определенный отрезок, этот отрезок отрезается.

Так же сравниваются две полоски, два куска материи, две бечевки и т. д. Учитель каждый раз подчеркивает, что если от большей полоски отрезать меньшую, то узнаем, на сколько одна полоска длиннее или на сколько другая полоска короче. Сравнивают полоски бумаги по ширине, два стакана по высоте и т. д.

«А если две полоски наклеены и их нельзя приложить друг к другу, то как узнать, какая полоска длиннее, какая короче?» — спрашивает учитель.

Некоторые учащиеся сами догадываются, что нужно измерить белую и черную полоски, сравнить полученные числа. Учитель спрашивает: «На сколько белая полоска длиннее черной? На сколько черная полоска короче белой?» Учащиеся отвечают: «Нужно от длины белой полоски (17 см) отнять длину черной полоски (15 см). 17 см—15 см=2 см. Число 2 см показывает, что белая полоска длиннее черной на 2 см. Число 2 см показывает также, что черная полоска короче белой на 2 см».

Далее решаются задачи вида: «У причала стояло 8 теплоходов. 5 теплоходов отошли от пристани. На сколько меньше теплоходов отошло от пристани, чем стояло у пристани? На сколько больше теплоходов стояло у пристани, чем отошло в море?»

«Садовод снял с яблони 50 кг яблок, а с груши 37 кг груш. На сколько килограммов яблок садовод снял больше, чем груш? На сколько килограммов груш меньше снял садовод, чем яблок?»

Задачи на разностное сравнение сравниваются с задачами на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. При этом задача на разностное сравнение с вопросом «на сколько больше?» сравнивается с задачей на увеличение числа на несколько единиц, а задача с вопросом «на сколько меньше?» — с задачей на уменьшение числа на несколько единиц.

С задачами на увеличение и уменьшение числа в несколько раз возможно познакомить учащихся лишь тогда, когда они усвоили понятия «во столько-то раз больше», «во столько-то раз меньше»,

373

«увеличить в несколько раз», «уменьшить в несколько раз». Тр> буется большая, кропотливая работа, чтобы учащиеся усвоили эти понятия и выполняли соответствующие операции с предметными совокупностями, с величинами, числами.

Вначале учащиеся знакомятся с понятием увеличения числа и несколько раз, выполняя операции с предметными совокупности ми. Например, учитель предлагает учащимся взять 3 гриба, сам тоже берет 3 гриба и ставит на наборное полотно. «Теперь, - говорит он, — поставим ниже еще столько же и еще столько я < грибов, т. е. в два раза больше грибов. Вверху 3 гриба, а внизу 2 раза больше. Нарисуйте две палочки, а под ними столько ж еще столько и еще столько же палочек. Сколько палочек сверху Сколько внизу? Внизу палочек в 3 раза больше. Решать нужно так: 2 п. хЗ=6 п.».

Затем понятие «увеличение в несколько раз» формируется на операциях с величинами. Например: «От мотка красной ленты отмерили 20 см, а от мотка белой — в 2 раза больше». Учащиеся отмеряют 20 см красной ленты, а белой — 20 см и еще 20 см и записывают: 20 смх2=40 см белой ленты отмерили.

«У меня в одной руке 1 р, а в другой в 3 раза больше. Сколько денег в другой руке? Каким действием это можно узнать?» Когда учащиеся осмыслили выражение «в несколько раз больше», их знакомят с противоположным понятием «уменьшение числа в несколько раз» и выражением «в несколько раз меньше». Это делается в сопоставлении с понятием «увеличение в несколько раз».

Например: «В одном ряду растут 3 елочки (учитель приклеивает елочки к доске или демонстрирует в песочном ящике), а в другом в 2 раза больше. Сколько елочек надо посадить в другой ряд? (Шесть.) Сколько елочек в первом ряду? (Три.) Сколько елочек во втором ряду? (Шесть.) Во втором ряду елочек в два раза больше, чем в первом ряду. Можно сказать: в первом ряду елочек в 2 раза меньше, чем во втором ряду».

Несколько раз учащиеся откладывают (рисуют, наклеивают, раскрашивают) определенное число предметов, а рядом или внизу откладывают предметов в несколько раз больше и сравнивают, где предметов больше, а где меньше, во сколько раз больше или меньше.

Затем учитель говорит: «Если требуется взять, отложить, отмерить и т. д. предметов в несколько раз больше, надо умножить, а если в несколько раз меньше — разделить. Например, надо взять 374

8 тетрадей в клеточку, а в линейку в 2 раза меньше тетрадей. Сколько тетрадей надо взять в линейку? 8 т.:2=4 т.».

Следует на рисунке показать, что тетрадей в линейку в 2 раза меньше, чем в клетку, а тетрадей в клетку в 2 раза больше, чем в линейку.

Наряду с задачами с конкретным содержанием в этот период решаются и такие задачи: «Какое число получится, если 24 уменьшить в 6 раз, 8 см увеличить в 3 раза, 25 уменьшить в 5 раз?»

Необходимо сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц и в несколько раз.

Решение сюжетных задач на нахождение неизвестных компонентов действия также опирается на знание учащимися нахождения неизвестных компонентов (см. с. 161 —162).

Методика решения задач на нахождение одной (одного) части (процента) от числа, а также на нахождение числа по одной (одному) части (проценту) излагается на с. 341 данного пособия.

МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ СОСТАВНЫХ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Составной или сложной арифметической задачей называется задача, которая решается двумя и большим числом арифметических действий. Решение составной задачи по сравнению с простой более затруднительно для школьников с нарушением интеллекта. Если при решении простой задачи ученик должен был установить зависимость между числовыми данными и, руководствуясь вопросом задачи, выбрать нужное действие, то в составной задаче (хотя бы в два действия) ученик должен либо получить недостающее третье данное, либо из трех числовых данных выбрать два и, учитывая отношения между ними, выбрать нужное действие. Получив промежуточный ответ, он должен, установив зависимость между ним и имеющимся в условии третьим числовым данным, а также руководствуясь главным вопросом задачи, выбрать нужное действие. Следовательно, чтобы решить сложную задачу, ученик должен провести цепь логических рассуждений и сделать умозаключения.

Психологические исследования по изучению особенностей решения составных арифметических задач показывают, что умственно отсталые школьники не узнают знакомых простых задач в контексте новой составной задачи, не актуализирует имеющихся знаний по решению уже известной, бывшей в опыте ученика, простой задачи. Это приводит к тому, что учащиеся составную

375

>

задачу решают по "аналогии с простой одним арифметическим действием.

Подготовительная работа к решению составных задач должна представлять собой систему упражнений, приемов, целенаправленно ведущих учащихся к овладению решением составных задач.

К решению составных задач учитель может переходить тогда, когда убедится, что учащиеся овладели приемами решения простых задач, которые войдут в составную задачу, сами могут составить простую задачу определенного вида.

При решении составных задач учащиеся должны или к данным ставить вопросы, или к вопросу подбирать данные. Поэтому в подготовительный период, т. е. на протяжении всего первого года и в начале второго года обучения, следует предлагать учащимся задания: 1) к готовому условию подобрать вопрос; 2) по вопросу составить задачу, подобрав недостающие числовые данные. Эти умения пригодятся учащимся при решении составных задач.

Полезны решения таких пар задач, в которых вторая задача является продолжением первой, т. е. ответ первой простой задачи является данным второй простой задачи. Например: «В вазе лежало 5 красных и 7 желтых яблок. Сколько всего яблок в вазе?»; «В вазе лежало 12 яблок, 8 яблок съели. Сколько яблок осталось в вазе?»

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |

Основные порталы (построено редакторами)

Основные порталы (построено редакторами)