ü денежный оборот охватывает весь процесс воспроизводства с его составными элементами — производством, распределением, обменом и потреблением;

ü регулирование денежного оборота имеет кредитную основу, т. е. авансирование денег хозяйственному обороту базируется на кредитных отношениях;

ü научное регулирование и прогнозирование денежного оборота осуществляется посредством разработки финансовых и кредитных прогнозов, а также прогнозов по денежному обращению.

В экономической литературе и на практике часто смешивают понятия "денежный оборот" и "платежный оборот". Платежный оборот — процесс непрерывного движения средств платежа. Он включает в себя денежный оборот (движение денег) и движение других средств платежа (чеков, векселей, депозитных сертификатов и т. п.).

- 2 -

Структура денежного оборота характеризует его отдельные целостные части. Она может определяться по различным признакам. Наиболее распространенной является классификация денежного оборота в зависимости от:

ü формы функционирующих в нем денег;

ü особенностей платежа;

ü субъектов, между которыми осуществляется движение денег;

ü функциональной структуры денежного оборота.

В зависимости от форм используемых в нем денег денежный оборот подразделяется на безналичный и налично-денежный (наибольший удельный вес приходится на безналичный).

В зависимости от особенностей платежа движение денег может опосредствовать товарный и нетоварный оборот. Товарный оборот связан главным образом с процессами производства и реализации продукции, оказанием услуг, выполнением работ. Нетоварный — с выполнением финансовых обязательств и осуществлением других платежей нетоварного характера.

В зависимости от субъектов, между которыми осуществляется движение денег, и с учетом его каналов (потоков) денежный оборот может быть:

ü межбанковским (между банками);

ü банковским (один из участников оборота — банк, а его партнерами выступают юридические и физические лица);

ü межхозяйственным (между юридическими лицами);

ü оборотом домашнего хозяйства (между физическими лицами) и др.

Функциональная структура денежного оборота включает в себя денежные обороты звеньев народного хозяйства — сферы материального производства, непроизводственной сферы, населения, финансово-кредитной системы.

Принципы денежного оборота — это основополагающие положения при организации денежного оборота. К основным из них можно отнести следующие:

1) предприятия, предприниматели, физические лица самостоятельно выбирают банк для расчетно-кассового обслуживания;

2) все предприятия (объединения), организации, учреждения, предприниматели обязаны хранить денежные средства на счетах в банках;

3) порядок осуществления расчетов и платежей регулируется: в безналичном порядке через банки производятся расчеты между субъектами хозяйствования, являющимися юридическими лицами, основанными на государственной, коллективной, частной, совместной и смешанной формах собственности, а также между предпринимателями; население при расчетах использует, как правило, наличные деньги. Установлены способы расчетов в безналичной и наличной формах и образцы расчетных документов для внутрибанковского оборота;

4) во внебанковском обороте обращаются общегосударственные денежные знаки;

5) формируется объективно необходимое количество денежных средств по структурным звеньям и в целом по хозяйству.

- 3 -

Безналичный денежный оборот, как отмечалось ранее, представляет собой движение денег в безналичной форме в качестве платежного средства. В количественном выражении он определяется как сумма безналичных платежей за определенный период.

Количественное преобладание безналичного денежного оборота заключается в многократном его превышении над наличным по сумме. Качественная приоритетность безналичного денежного оборота во всем денежном обороте определяется его значимостью для экономики страны.

Для оценки значения безналичного денежного оборота важно понимание его сути, схемы самого оборота, определение исходной и завершающей точки движения денег. В безналичном обороте отправной и конечной точкой использования и поступления средств является банковский счет. Наличие системы разнообразных банковских счетов, по которым осуществляется списание или зачисление средств, делает возможным функционирование безналичного денежного оборота. Всю совокупность безналичного денежного оборота, в зависимости от места нахождения счета плательщика и счета получателя средств, а также использования промежуточных корреспондентских банковских счетов для проведения платежа, можно разделить по уровню проведения на безналичный оборот в пределах одного банка, межбанковский безналичный оборот, безналичный оборот по международным платежам.

Наличие сети разнообразных банковских счетов является обязательным условием для безналичного денежного оборота, без них не может происходить движение средств в безналичной форме. Наличие счетов делает денежный оборот прозрачным и наблюдаемым, позволяет классифицировать денежные платежи по различным экономическим признакам. Однако остатки средств по счетам в безналичный денежный оборот не входят.

Для того чтобы понять значение безналичного оборота, важно знать его параметры — скорость оборота, размер платежей, их вид.

Скорость безналичного оборота отражает время, в течение которого происходит операция по списанию и зачислению средств. В сокращении времени перевода заинтересованы как получатели средств, так и их плательщики, причем это относится не только к платежам за полученные товарно-материальные ценности и оказанные услуги, но и к авансовым перечислениям, платежам финансового характера, где своевременность поступления средств может быть условием выполнения долговых обязательств.

- 4 -

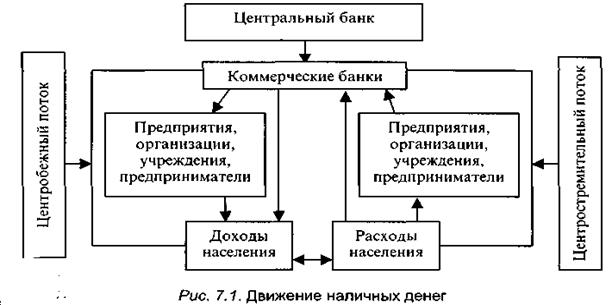

По своему экономическому содержанию наличный денежный оборот — процесс непрерывного движения наличных денег, часть денежного оборота. Наличное денежное обращение характеризуется использованием наличных денег в функции средства обращения и платежа, опосредствующей оплату товаров, оказываемых услуг и другие платежи. По величине наличный денежный оборот — совокупность платежей наличными деньгами за определенный период времени. Именно этот оборот обслуживает в большей части формирование доходов и расходов населения. Движение наличных денег можно представить на следующей схеме.

Одни и те же денежные знаки могут совершать множество кругооборотов, одновременно находясь во всех стадиях. Обращение наличных денег происходит непрерывно, и в центре его находятся банки. Такая позиция в кругообороте наличных денег чрезвычайно важна. Это позволяет концентрировать наличные деньги в банках, что приводит к ускорению их обращения, сокращению издержек по денежному обороту, обеспечивает плавность их перехода в безналичную денежную сферу и, наоборот, без встречных перевозок денег, а также создает возможность контроля за расходованием наличных денег.

У участников налично-денежного оборота (в кассах банков, субъектов хозяйствования, у населения) постоянно в тех или иных размерах находятся денежные остатки, которые постепенно расходуются, а на смену им поступают новые денежные суммы. Вследствие разграничения единого денежного оборота на безналичный оборот и налично-денежное обращение в сфере последнего постоянно находится определенный остаток наличных денег. Он складывается из остатков наличных денег на руках у населения, остатков наличных денег в кассах предприятий и организаций и в оборотной кассе банков.

Величина остатка наличных денег, находящихся в обращении, постоянно колеблется, так как зависит от многих факторов — экономических и организационных.

Банки для определения потребности в наличных деньгах составляют прогнозы ожидаемых поступлений в их кассы наличных денег, а также возможных выдач наличных денег. Прогноз кассовых оборотов делается на основе сведений, накапливаемых в банке по обслуживаемым предприятиям, предпринимателям по источникам поступлений и направлениям выдач наличных денег, на основе анализа динамических рядов.

Сводный прогноз наличного денежного оборота по республике в целом делается Национальным банком. Для этого используются данные прогноза основных направлений социально-экономического развития, а также данные кассовых оборотов учреждений банков. При этом Национальный банк привлекает дополнительные данные: прогнозные расчеты розничного товарооборота (включая общественное питание), сведения об объеме платных услуг (наличными), данные предприятий связи, органов страхования, статистики, Министерства финансов, налоговых органов и других организаций, имеющих отношение к формированию налично-денежного оборота в республике.

ТЕМА №7. Особенности аккредитивной формы безналичных расчётов

1) Функции и сфера использования аккредитива

2) Субъекты, участвующие в операции с использованием аккредитива

3) Виды аккредитива

4) Открытие аккредитива

5) Исполнение аккредитива

- 1 -

Аккредитив (от лат. accreditivus - доверительный) - это обязательство, согласно которому банк, действующий по поручению клиента (приказодателя) должен провести платеж получателю денежных средств (бенефициару) либо оплатить, акцептовать или учесть переводный вексель против получения указанных в этом поручении товарораспорядительных и других документов.

Механизм аккредитива схематично изображен на рис. 1.

1. Бенефициар (продавец) и Приказодатель (покупатель) согласовывают условие об использовании в расчетах по договору аккредитива

2. Приказодатель открывает аккредитив в банке-эмитенте, предоставляя ему соответствующее заявление на открытие аккредитива и совершая иные необходимые действия

3. Банк-эмитент сообщает исполняющему банку об открытии аккредитива

4. Исполняющий банк сообщает об открытии аккредитива бенефициару

5. Бенефициар исполняет обязательство по договору (отгружает товары, выполняет работы, оказывает услуги)

6. Бенефициар передает документы, указанные в аккредитиве, исполняющему банку

7. Исполняющий банк передает предусмотренные аккредитивом документы банку-эмитенту

8. Банк-эмитент исполняет аккредитив (совершает платеж и т. д.) против предоставленных документов

9. Исполняющий банк передает исполнение (совершает платеж и т.п.) бенефициару

Важнейшая функция аккредитива заключается в том, что это форма расчетов в торговых операциях между покупателем и продавцом. Использование аккредитива в расчетах обеспечивает защиту интересов как покупателя, так и продавца.

Однако наряду с платежной функцией аккредитив может выступать как инструмент банковского финансирования. Допускают исполнение аккредитива путем учета банком переводного векселя. Это значит, что продавец выставляет переводный вексель с указанием в качестве плательщика покупателя, а банк учитывает этот вексель, выплачивая учетную стоимость векселя продавцу. Это, по сути, означает, что продавец все же получает, и практически сразу денежные средства за товары, работы, услуги.

Отечественная практика обычно предполагает применения аккредитива во внешнеэкономических отношениях, в то время как во внутренних отношениях использование аккредитивов является крайне редким.

- 2 -

Аккредитивная форма расчетов применяется на основании соглашения между плательщиком (обычно покупателем) и получателем платежа (обычно продавцом). Плательщик в аккредитивной операции выступает в качестве приказодателя. Приказодатель дает поручение банку на открытие аккредитива. Получатель платежа по аккредитиву выступает в качестве бенефициара. Бенефициар представляет в банк оговоренные в аккредитиве документы для исполнения аккредитива. Взаимоотношения между приказодателем и бенефициаром по поводу аккредитива регулируются договором купли-продажи, подряда и др., предусматривающими использование аккредитивной формы расчетов.

Поручение на открытие аккредитива приказодатель представляет в банк, который выступает в качестве банка-эмитента. Аккредитив - это обязательство банка-эмитента. Именно банк-эмитент в первую очередь несет обязательство провести платеж бенефициару либо оплатить, акцептовать или учесть переводный вексель или передать эти полномочия другому банку (исполняющему банку). В качестве банка-эмитента обычно выступает банк, обслуживающий плательщика. Во внешнеэкономических отношениях это банк импортера.

Взаимоотношения между банком-эмитентом и исполняющим банком идентичны отношениям поручения, где банк-эмитент, выступая в качестве доверителя, дает поручение на осуществление платежей и т. п., а исполняющий банк выступает в качестве поверенного, осуществляя исполнение аккредитива от имени и за счет банка-эмитента.

Однако исполняющий банк может все же принять на себя обязательство по аккредитиву в дополнение к обязательству банка-эмитента. Такое обязательство выступает в качестве своего рода обеспечения исполнения обязательства банка-эмитента (гарантии) и выдается в виде подтверждения аккредитива. Банк, выдавший такое подтверждение и не являющийся банком-эмитентом является подтверждающим банком.

Банк-эмитент и бенефициар являются сторонами аккредитива, а остальные лица (включая приказодателя) - иными участниками. Об открытии аккредитива банк-эмитент сообщает бенефициару. Однако сообщение (авизо) об открытии аккредитива банк-эмитент направляет не напрямую бенефициару, а банку, обслуживающему бенефициара. В свою очередь этот банк извещает (авизует) бенефициара об открытии аккредитива. В этом случае он выступает в качестве авизующего банка. Через авизующий банк бенефициару могут передаваться и иные документы. Обычно в качестве авизующего банка выступает исполняющий банк (банк бенефициара). В качестве авизующих банков могут выступать и иные банки (банки-посредники). Обязательства авизующего банка по аккредитиву ограничиваются проверкой соответствия документов условиям аккредитива, а также немедленной передачей этих документов или платежных инструкций стороне, которой они адресованы. Авизующий банк не несет обязательств по исполнению аккредитива, если он не является банком-эмитентом или подтверждающим банком.

- 3 -

Долголетняя мировая практика использования аккредитивов выработала разнообразные виды аккредитивов, право выбора которых принадлежит сторонам.

1. В зависимости от возможности изменения или аннулирования

2.В зависимости от предоставления покрытия

2.1.покрытые аккредитивы;

2.2. непокрытые аккредитивы.

3. В зависимости от наличия подтверждения (обязательства иного банка, нежели банк-эмитент)

3.1. подтвержденные;

3.2. неподтвержденные.

4. В зависимости от способа исполнения

4.1. аккредитив с платежом бенефициару;

4.2. аккредитив с акцептом переводных векселей (тратт) бенефициара;

4.3. аккредитив с учетом (негоциацией) переводных векселей бенефициара.

5. В зависимости от национальной принадлежности участвующих в аккредитиве сторон

5.1. внутренние аккредитивы — аккредитивы, по которому в качестве банка-эмитента и бенефициара выступают юридические лица Республики Беларусь.

5.2. международный аккредитив - аккредитив, при котором одна из сторон по аккредитиву (бенефициар или банк-эмитент) является юридическим лицом иностранного государства.

Наряду с этим мировая аккредитивная практика выработала некоторые разновидности аккредитивов, обусловленные использованием в них различных оговорок, особенностей по сравнению с обычными аккредитивами.

Аккредитив с “красной” оговоркой (ранее условие о выплате аванса в аккредитиве выделялось красными чернилами) именуется еще аккредитивом с авансом. В этом случае при исполнении аккредитива осуществляются платежи до отгрузки товара, выполнения работ, оказания услуг.

Аккредитив с “зеленой” оговоркой в отличие от аккредитива с “красной” оговоркой предусматривает исполнение против складских документов о том, что бенефициар разместил готовые к отгрузке товары в соответствующих складских помещениях. Однако в отличие от стандартного аккредитива все же предусматривает возможность платежа в пользу бенефициара еще до отгрузки товаров.

Аккредитив с использованием счета-проформы. Эта разновидность схожа с аккредитивами с “красной” и “зеленой” оговорками. При аккредитиве с использованием счета-проформы исполнение осуществляется против предварительно составленных документов, подтверждающих, что товар будет отгружен (обычно счета-проформы). При этом достаточно часто предоставляются гарантии банка бенефициара, обеспечивающие надлежащее исполнение бенефициаром своих обязательств по отгрузке.

Переводной (делимый, дробный, переуступаемый) — это аккредитив, в соответствии с которым бенефициар (первый бенефициар), т. е. лицо, в пользу которого выставлен аккредитив, поручает банку производить оплату одному или нескольким бенефициарам (вторым бенефициарам) с этого аккредитива полностью или частично.

Компенсационный аккредитив (аккредитив back to back) или контраккредитив так же, как и переводной, обслуживает платежные операции посредников. Посредник является бенефициаром по первому (основному) аккредитиву, в качестве приказодателя выступает конечный покупатель товаров, работ, услуг. Бенефициар этого аккредитива в то же время является приказодателем второго - собственно компенсационного аккредитива, где в качестве бенефициара выступает непосредственный поставщик товаров, подрядчик или лицо, оказывающее услуги.

Транзитный аккредитив заключается в том, что банк-эмитент просит банк-посредник, находящийся в одной стране, авизовать или подтвердить аккредитив в пользу бенефициара, находящегося в другой стране. Таким образом, банк-эмитент не вступает в отношения с банком в стране бенефициара, а авизующий или подтверждающий банк направляет аккредитив банку бенефициара.

Револьверный аккредитив (аккредитив с револьверной оговоркой) - аккредитив, который может возобновляться на определенную сумму и (или) на новый срок. Аккредитив, возобновляемый на другой установленный срок, именуют еще аккредитивом с “вечнозеленой” оговоркой. Револьверный аккредитив может быть кумулятивным или некумулятивным. Кумулятивный вариант револьверного аккредитива означает, что неиспользованная часть аккредитива переносится на следующий срок (добавляется к возобновляемой сумме). Некумулятивный вариант означает, что неиспользованная часть аккредитива не переносится на следующий период (не добавляется к возобновляемой сумме). Чтобы аккредитив являлся револьверным, необходимо, что бы он содержал специальную револьверную оговорку.

Делимый аккредитив может исполняться не на полную сумму, а частями. Обычно применяется при последовательных поэтапных (обычно частичных) поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг.

- 4 -

Основанием для открытия аккредитива в банке-эмитенте является заявление плательщика (приказодателя) об открытии аккредитива. Обязательные реквизиты такого заявления устанавливаются законодательством. Банки самостоятельно разрабатывают образцы таких заявлений.

Приказодатель представляет в банк заявление на открытие аккредитива на основании договора с бенефициаром, предусматривающего расчеты в форме аккредитива. В договоре между сторонами при использовании аккредитива в качестве формы расчетов обычно оговариваются:

ü банк-эмитент;

ü исполняющий банк;

ü сумма аккредитива;

ü валюта аккредитива;

ü срок открытия аккредитива;

ü срок действия аккредитива;

ü документы, против которых аккредитив подлежит исполнению (наименование, количество экземпляров, язык документов, кем выданы, требования к их оформлению);

ü порядок оплаты сторонами банковских расходов (комиссий) за использование аккредитива;

ü вид аккредитива.

При определении вида аккредитива обычно указывается:

а) является ли аккредитив отзывным или безотзывным (если ничего не указано, он является безотзывным);

б) является ли аккредитив подтвержденным или неподтвержденным. Если устанавливается, что аккредитив является подтвержденным, то обязательно указываются данные о подтверждающем банке;

в) является ли аккредитив покрытым или непокрытым. Если ничего не указано, аккредитив считается непокрытым;

г) способ исполнения аккредитива (путем платежа бенефициару, путем акцепта переводных векселей (бенефициара или путем учета переводных векселей бенефициара);

д) при использовании разновидностей аккредитива (револьверный, с “красной” оговоркой и т. п.) об этом специально делается оговорка в договоре

Моментом исполнения заявления на открытие аккредитива является отправка банком-эмитентом авизующему банку или бенефициару сообщения об открытии аккредитива (авизо). Срок исполнения заявления на открытие аккредитива, как правило, следующий банковский день, но не позже чем три банковских дня после дня приема его к исполнению. Бенефициар при получении авизо об открытии аккредитива должен проверить соответствие условий аккредитива, указанных в авизо, договору. При обнаружении несоответствия этих условий положениям договора он должен немедленно потребовать от приказодателя внесения изменений в аккредитив через банк-эмитент. В противном случае аккредитив будет исполняться банками в соответствии с первоначальным заявлением на открытие аккредитива, даже если оно и не соответствует условиям договора между приказодателем и бенефициаром.

Под датой платежа при аккредитивной форме расчетов понимается дата списания средств со счета специального режима либо, если этот счет не используется, дата списания средств с текущего, специального или ссудного счета импортера.

- 5 -

Основные функции по исполнению аккредитивов возлагаются на исполняющий банк, который осуществляет исполнение за счет банка-эмитента. Банк-эмитент (исполняющий банк) обязан рассмотреть документы и исполнить аккредитив в срок, не превышающий 7 банковских дней, следующих за днем получения документов. Этот срок предоставляется банку для проверки представленных документов и принятия решения об исполнении аккредитива.

При проверке документов банки руководствуются следующими основными принципами:

А. Полнота представления (комплектность) документов. Банки исполняют аккредитивы лишь тогда, когда бенефициаром представлены все документы, оговоренные аккредитивом, в необходимом количестве оригиналов и копий.

Б. Правильность. Банки проверяют правильность оформления документов установленным правилам (правильность заполнения бланков, наличие необходимых подписей, печатей, штампов, передаточных надписей, обусловленных формой документов или определенных условиями аккредитива).

В. Соответствие содержания документов. Банки проверяют соответствие содержания документов условиям аккредитивов (описание товаров, их количество, условия поставки и т. п.). Допускается отклонение по количеству товара на 5 % больше или меньше. Однако такое отклонение не допускается, если, во-первых, в аккредитиве прямо указано, что установленное количество товара не должно быть превышено или уменьшено и, во-вторых, если в аккредитиве количество товара указывается в определенном числе упаковочных единиц или штуках. Если в аккредитиве используются выражения в отношении суммы, цены за единицу товара, то допускаются отклонения в пределах ±10 %.

Г. Соблюдение сроков. Банки принимают к исполнению документы только в пределах оговоренных аккредитивом сроков их представления. Если в аккредитиве специально не оговорена предельная дата представления документов, она совпадает с датой истечения срока аккредитива. Кроме даты истечения срока для представления документов каждый аккредитив, по которому требуется представление транспортного документа, должен также предусматривать определенный срок от даты отгрузки, в течение которого документы должны быть представлены в соответствии с указаниями аккредитива. Если такой срок не обусловлен, банки будут отказывать в приеме документов, представленных им позднее 21 дня от даты отгрузки. Но в любом случае документы должны быть представлены не позднее даты истечения срока аккредитива.

Если бенефициар представляет документы, не соответствующие требованиям аккредитива, то исполняющий банк отказывает в приеме документов. В этом случае исполняющий банк незамедлительно, но не позднее седьмого банковского дня после представления документов, сообщает бенефициару об этом. Одновременно с этим по внутреннему аккредитиву банк возвращает бенефициару представленные документы, а при международных аккредитивах вопрос о возврате документов бенефициару отдается на усмотрение исполняющего банка.

Полученные документы исполняющий банк направляет банку-эмитенту, а тот обязан выдать их приказодателю в течение 7 банковских дней, следующих за днем их получения.

ТЕМА №8. Платёжная система

1) Понятие платёжной системы

2) Элементы платёжной системы, их характеристика

3) Виды платёжных систем

- 1 -

Платежная система есть совокупность законодательно регулируемых элементов, обеспечивающих совершение платежей между сторонами в процессе выполнения ими своих обязательств. Платежная система формирует всю совокупность безналичного денежного оборота при помощи особых инструментов и методов, по установленным в данном государстве правилам.

Организация межбанковских расчетов — основное назначение платежной системы. Существует два варианта совершения платежей: централизованный, через корреспондентские счета в центральном (для Беларуси — Национальном) банке, и децентрализованный, через систему взаимных корреспондентских счетов, открываемых банками друг другу, в том числе и в банках за границей. Централизованный порядок совершения платежей преобладает и реализуется на базе автоматизированной системы межбанковских расчетов (АС МБР).

Основные задачи, которые призвана решать национальная платежная система, следующие:

ü обеспечение оптимальной скорости межбанковских расчетов и сокращение денежных средств в обороте;

ü создание эффективного механизма, позволяющего коммерческим банкам управлять дневной ликвидностью, а центральному банку — ликвидностью банковской системы;

ü снижение расчетных, операционных и других рисков и создание надежной и безопасной системы;

ü интеграция в единое целое денежных, валютных, фондовых рынков.

Принципами организации национальной платежной системы являются:

ü наличие обоснованной правовой базы;

ü реальная возможность для всех участников системы определять финансовые риски;

ü четкость процедуры управления кредитными и ликвидными рисками;

ü отсутствие риска при размещении средств на корреспондентском счете в центральном банке;

ü обеспечение окончательного расчета в течение дня;

ü высокая степень защиты и операционная надежность системы;

ü эффективность и практичность средств платежей для пользователей;

ü объективные и гласные критерии для участия в системе, обеспечивающие честный и открытый доступ пользователям.

Сформулированные выше задачи и принципы предъявляют к платежной системе требования, главные из которых:

ü надежность и стабильность расчетов, исключающая возможность нарушения нормального функционирования системы;

ü рентабельность, то есть быстрое осуществление платежей с минимальными затратами;

ü прозрачность работы и применяемых технологий, что обеспечивает уверенность участников системы в ее надежности;

ü минимизация рисков;

ü справедливость по отношению ко всем участникам;

ü возможность эффективного сотрудничества и разрешения конфликтов между всеми участниками и клиентами.

Для реализации в полном объеме всех вышеперечисленных принципов и требований платежная система страны должна обпадать соответствующим содержанием.

- 2 -

Национальная платежная система Республики Беларусь представляет собой совокупность банковских и других финансовых институтов, платежных инструментов, банковских правил и процедур, а также межбанковских систем перевода денежных средств, обеспечивающих их обращение внутри страны И взаимодействие с зарубежными платежными системами.

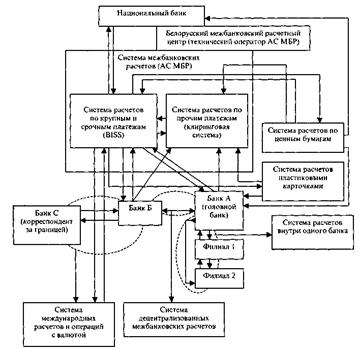

Состав НПС и связь платежного оборота с составляющими ее элементами отражены на рис.1.

Рис.1. Схема национальной платежной системы

Под банковскими и другими финансовыми институтами, оказывающими платежные услуги, понимаются ее участники, которые имеют право на такую деятельность. Особое место среди участников платежной системы занимает Национальный банк, так как в соответствии с законодательством страны одной из его основных целей является организация эффективного, надежного и безопасного функционирования платежной системы и системы межбанковских расчетов.

Национальный банк вправе:

ü определять основные направления совершенствования платежной системы страны;

ü устанавливать правила, формы, сроки и стандарты проведения безналичных и наличных расчетов и ответственность за их нарушение;

ü вести ведомственный архив данных для статистической обработки и подтверждать информацию об операциях, осуществляемых при проведении межбанковских расчетов.

В Национальном банке имеется собственный ограниченный круг клиентов, которым открыты счета для совершения платежей, однако главная роль Национального банка как организатора платежной системы заключается в ведении и регулировании корреспондентских счетов коммерческих банков и собственного межфилиального счета. Платежи по этим счетам производятся через Белорусский межбанковский расчетный центр (далее — БМРЦ), который выступает техническим оператором АС МБР.

Под платежным инструментом, включаемым в платежную систему, понимается любой инструмент, который позволяет как плательщику, так и получателю произвести перевод денежных средств. Традиционными инструментами являются:

ü кредитовые переводы в виде платежных поручений в электронной или бумажной форме;

ü дебетовые переводы в виде платежного требования в электронной или бумажной форме;

ü чеки в бумажной форме;

ü банковские пластиковые карточки.

Все вышеперечисленные инструменты являются в основном клиентскими, тогда как в межбанковском обороте платежной системы в расчетах через БМРЦ используются электронные расчетные документы, составляемые участниками системы. Инструменты платежной системы функционируют в особой среде, которой является техническая инфраструктура АС МБР, включающая центральный вычислительный комплекс, систему передачи информации и сеть телекоммуникаций.

Главными составляющими платежной системы являются межбанковские системы перевода денежных средств, обеспечивающие их обращение внутри страны и взаимодействие с зарубежными платежными системами.

В соответствии с принципами функционирования национальной платежной системы межбанковский платежный поток делится на два качественно и количественно различных потока.

Первый из них охватывает расчеты по крупным и срочным платежам, которые осуществляются в режиме реального времени на валовой основе — RTGS (Real Time Gross Settlement Systems). Валовая основа предполагает проведение расчета только в полной сумме, без всякого зачета. Система таких расчетов, являясь центральным звеном платежной системы, получила название BISS (Belarus Interbank Settlement System). Оборот по ней составляет примерно 90 % общей суммы платежей посредством АС МБР и 10 % их количества, то есть основной поток безналичных платежей. Расчеты являются исключительно электронными и ведутся преимущественно по оптовым сделкам и сделкам на финансовом рынке.

Второй поток — прочие платежи в клиринговой системе расчетов на чистой основе с различными интервалами проведения клирингового зачета в течение дня. Под "чистой основой" понимают накопление по каждому участнику взаимных требований и обязательств с последующим вычислением в течение клирингового сеанса чистых дебетовых или кредитовых позиций, которые отражаются по корреспондентскому счету. Оборот по клиринговой системе составляет порядка 10 % общей суммы платежей посредством АС МБР и 90 % их количества. Данные расчеты связаны в основном с клиентскими платежами по мелкооптовым и розничным сделкам.

Кроме вышеназванных систем межбанковских расчетов в национальную платежную систему в качестве составляющих входят и другие подсистемы, которые имеют собственный характер и назначение и в некоторых случаях могут рассматриваться как самостоятельные системы. К ним относятся подсистемы:

ü международных расчетов и операций с валютой;

ü расчетов по ценным бумагам;

ü расчетов пластиковыми карточками;

ü межбанковских децентрализованных расчетов;

ü расчетов внутри одного банка.

Благодаря системе международных расчетов и операций с валютой осуществляется связь с платежными системами других стран, выход на телекоммуникационные сети международных платежных систем.

Система расчетов по ценным бумагам является по сути расчетно-клиринговой, функционирует на базе электронного документооборота по принципу "поставка против платежа", что означает поставку бумаг лишь тогда, когда произойдет платеж. В расчетах может участвовать Центральный депозитарий государственных ценных бумаг, окончательный расчет происходит в системе АС МБР в составе крупных и срочных платежей либо по клирингу.

Система расчетов на основе пластиковых карточек представляет собой совокупность расчетов по национальной системе "БелКарт", международным системам (например, VISA и Euro-card/Mastercard) и внутренним частным системам. Основное назначение расчетов пластиковыми карточками состоит в замене безналичным платежным инструментом наличных денег в розничных платежах, в возможности получения наличных денег по мере необходимости без обращения в банк, где открыт счет владельца карточки.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 |