СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ: 4

Глава 1. Состояние развития инвестиционно-строительной деятельности в службах заказчика-застройщика. 12

1.1 .Анализ теории и практики управления региональным

строительством. 12

1.2.Место заказчика-застройщика в инвестиционно-

строительной деятельности. 20

1.3.Развитие форм организации заказчика-застройщика в

процессе инвестиционно-строительной деятельности. 23

Глава 2.: Механизмы и модели инвестиционно - строительной деятельности. 27

2.1. Инвестиции в строительной деятельности в Российской

Федерации, как объект управления. 27

2.2. Модели организации инвестиционно-строительной

деятельности в службах заказчика-застройщика. 35

2.3. .Модели и методы совершенствования инвестиционно-

строительной деятельности в службах единого заказчика. 47

Глава 3. Исследование методов моделирования основных функций заказчика-застройщика с учетом оптимизации параметров финансово-кредитной системы. 58

3.1. Механизмы управления проектом в деятельности

заказчика, как фактора надежности структуры уровня

данного типа. 58

3.2. Модели развития функций финансово-кредитной системы

заказчика в жилищном строительстве. 63

3.3. Механизмы управления ипотечным кредитованием

жилищного строительства. 70

3.4. Оптимизационные задачи на этапе формирования

программ подряда в инвестиционном цикле. 76

3.5. Моделирование итоговых показателей инвестирования

строительства по подряду единого заказчика. 86

3.6. Использование контролинга деятельности участников

инвестиционного цикла в повышении эффективности

работы заказчика-застройщика. 97

3.7. Оценка эффективности инвестиционно-строительных

процессов. 105

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 111

ЛИТЕРАТУРА. 113

ПРИЛОЖЕНИЯ. Акты внедрения. 123

4 ВВЕДЕНИЕ.

Формирование института заказчика-застройщика началось в период первых лет индустриализации народного хозяйства России. В этот период появились первые постановления правительства, регламентирующие роль и место заказчика-застройщика в системе капитального строительства, структуру, численность и основные функции. Появились дирекции строящихся предприятий, управления капитального строительства и отделы в составе министерств, предприятий и органов территориального управления.

В послевоенный период наступил новый этап развития системы заказчика-застройщика. Это было продиктовано необходимостью восстановления и развития промышленности и городского хозяйства.

В 60-70 годы XX столетия сформировалась система, включающая в себя: инвестора-государство; подрядчиков - строительные министерства; заказчиков-застройщиков - ОКСов или УКСов предприятий и местных органов власти. В связи с тем, что все указанные организации и структуры использовали в своей деятельности, в основном, государственные капитальные вложения, то регламентация их деятельности в процессе так называемого «освоения средств» осуществлялась с помощью лимитов и положений, включая, лимит численности заказчика-застройщика, заключение договоров подряда, поставку материалов и оборудования, порядок финансирования строек, технический надзор и др.

За 30-летний послевоенный период, произошло одно существенное изменение, в деятельности заказчика. Появилась служба единого заказчика, в городах, которая окончательно монополизировала строительство жилья и других социальных объектов в городах. Несмотря на наличие регламентирующих директивных документов в инвестиционно-строительной сфере, к 1гг. резко снизилась эффективность деятельности ее участников. Существенных изменений в развитии правовых документов регламентирующих деятельность заказчика-застройщика в последующее десятилетие не произошло.

5

Актуальность темы. Высокий уровень изношенности основных производственных фондов, необходимость реконструкции городского хозяйства, все возрастающая потребность в жилье и социальных объектах, проведение жилищно-коммунальной реформы, изменение источников финансирования, высокие требования к качеству конечной строительной продукции требуют кардинального изменения в организационно-экономических формах и методах функционирования службы заказчика-застройщика (СЗЗ) в капитальном строительстве, в организации инвестиционно-строительного процесса и распределении функций участков инвестиционно-строительной деятельности.

Ранее в рамках систем государственных капитальных вложений и государственных организаций строительства деятельность СЗЗ ограничмвалась открытием финансирования, разработкой и согласованием пректно-сметной документации, ведением технического надзора по осуществлению капитальных вложений на отведенном участке.

В настоящей работе автор рассматривает все организации, независимо от форм собственности, выполняющих функции службы заказчика-застройщика, инвестора, технадзора, как организации, аккумулирующие средства частных лиц, организаций, предприятий для создания объектов и эксплуатации объектов, называемые единым строительным заказчиком (ЕСЗ).

Необходимость этих изменений диктуется более полной ответственностью ЕСЗ перед инвесторами и потребителями строительной продукции, в условиях рыночных отношений, обязательностью выполнения условий договоров, недооценкой роли строительства органами местной власти. Современное состояние капитального строительства требует от заказчика-застройщика перехода от пассивной роли по контролю и надзору к активной роли по обеспечению необходимого уровня эффективности деятельности субъектов и участников инвестиционно-строительного процесса.

Процесс создания современных строительных объектов представляет собой сложную систему иерархических связей, требующую в течении

6

длительного периода времени, принятия оптимальных, ответственных решений в условиях неопределенности при наличии значительного количества возмущающих факторов. Традиционная форма воздействия на этот процесс СЗЗ в рамках существующих нормативно-правовых документов ощутимых результатов в большинстве регионов страны не дала. Это является следствием отсутствия правовой и методологической базы деятельности СЗЗ в современных условиях.

Таким образом, изменение функций СЗЗ в условиях формирования рыночных отношений в капитальном строительстве требует пересмотра всей его деятельности, как активной экономической системы, основы которой изложены в трудах учёных: , , , и др.

Единый строительный заказчик в отличии от СЗЗ осуществляет свою деятельность в рамках всего инвестиционно-строительного процесса, начиная от инвестиционного проекта, приобретения земельного участка, аккумулирования средств, проектно-строительного производства, сбыта и эксплуатации объектов строительства, до обеспечения окупаемости проекта.

В связи с изменением функций ЕСЗ в условиях развития рыночных отношений в капитальном строительстве требуется пересмотр организационных и нормативно-правовых основ его деятельности. Наиболее полно деятельность заказчика в современных условиях можно описать в рамках организационно-экономической производственной системы. Как и все организационные системы, деятельность ЕСЗ представляет собой в капитальном строительстве самостоятельную область деятельности по организации инвестиционно-строительного процесса, удовлетворяющую потребность в конечной строительной продукции, что предполагает целенаправленный характер функционирования.

Актуальность темы диссертационной работы подтверждается необходимостью обоснования приоритетных направлений деятельности

7

служб ЕСЗ как организационно-экономической производственной системы, состоящей из активных элементов - дольщиков, которые не только инвестируют строительство, но и оперативно реагируют на ход процесса и конъектуру рынка.

Цель диссертационной работы состоит в повышении эффективности функционирования службы заказчика-застройщика и совершенствовании его деятельности.

Цель исследования реализуется посредством решения следующих основных задач:

• обоснование необходимости изменения места и роли заказчика в

инвестиционно-строительной деятельности и перехода от пассивной

роли СЗЗ к активной роли ЕСЗ;

• оптимизации инвестиционно-строительной деятельности ЕСЗ, с учётом

возможности и интереса дольщиков;

• обоснование применения к деятельности ЕСЗ закономерностей

организационно-производственных систем;

• разработка моделей функционирования ЕСЗ;

• анализа влияния на эффективность деятельности ЕСЗ местных органов

власти и системы налогообложения.

• ЕСЗ местных органов власти и системы налогообложения.

Методы исследования. В работе использованы методы теории моделирования организационных систем управления, теории организационно-производственных систем, системного анализа, экспертных оценок, математической статистики.

Научная новизна состоит в следующем:

• обоснована доминирующая роль ЕСЗ в инвестиционно-строительной

деятельности, отличающаяся от действующих нормативных документов;

• разработаны модели организации инвестиционно-строительной

деятельности, предусматривающие управляющее воздействие на

процесс производства и обращения;

• решена задача формирования годового заказа ЕСЗ в условиях

смешанного финансирования, обеспечивающая максимальный учет

интересов инвесторов;

• предложен подход к оптимизации сроков инвестиционно-строительной

деятельности, основанный на применении матричных моделей

формирования работ дольщиков;

• разработаны алгоритмы координации взаимодействия исполнителей

годовой программы, отличающиеся от общепринятых;

• разработаны модели функционирования ЕСЗ, как организационно-

производственной системы, принимающие во внимание реальное

состояние развития рынка;

• разработан алгоритм оптимизации вариантов налогообложения ЕСЗ,

позволяющий управлять налоговой нагрузкой.

На защиту выносятся:

• модели распределения функций участников инвестиционно-

строительной деятельности;

• эффективные модели и методы решения задач активизации делового

участия инвесторов в инвестиционно-строительной деятельности;

• организационно-адаптивные модели функционирования службы ЕСЗ в

условиях выбора вариантов налогообложения.

Достоверность научных результатов. Основные научные положения, теоретические, практические выводы, включенные в диссертацию, обоснованы необходимыми расчетами и использованием отдельных фрагментов в практической деятельности инвесторов, заказчиков и подрядчиков.

Публикации: По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ.

Основные публикации были апробированы в структурах Госстроя РФ, на различных конференциях в г. г.Москве и Туле, использованы в преподавании в ТулГУ по специальности городское хозяйство, выпущены в форме рекомендаций и нормативных документов в ВНИИНТПИ, ЦНИИЭУС и Госстрое РФ.

9

В работе [10] автором предложена модель определения эффективного долевого участия и расчет возвратных долей, эффекта. В работе [11] автором разработаны модели кредитования службой единого заказчика и организационная структура регионального банка. В работе [12] автор сделал прогнозный анализ развития регионального строительного комплекса. В работе [4] автором разработаны модели малого предпринимательства в инвестиционно-строительной сфере. В работе [5] предложены автором механизмы функционирования малого строительного бизнеса. В работе [6] автором разработаны комплекты инженерного сопровождения особо важных объектов. В работе [7] автором разработаны функциональные модели служб единого застройщика. В работе [8] автор ввел ряд понятий и определений в инвестиционной-строительной деятельности. В работе [9] автор определяет разграничение функций федеральной и местной власти.

Работы подтверждены расчетами, производственными экспериментами, статистическими и прогнозными материалами, многократной проверкой в капитальном строительстве и организации инвестиционной деятельности в процессе управления создания готовой строительной продукции.

Практическая значимость результатов исследований. На основании выполненных автором исследований разработаны модели, механизмы и алгоритмы, позволившие принципиально изменить формирование портфеля заказов ЕСЗ. В условиях резкого снижения бюджетных ассигнований на строительство жилья в г. Туле и области, организовано строительство за счет консолидации финансовых и материальных ресурсов участников инвестиционно-строительной деятельности.

Обоснование применения к деятельности служб ЕСЗ теории активных организационно-производственных систем привело к преобразованию правовой формы УКСов и ОКСов, сделало их субъектами правовых отношений.

Разработка новых моделей организации инвестиционно-строительного процесса стала основой для расширения функций заказчиков, подрядчиков,

10

совмещения этапов деятельности и как следствие снижение сроков строительства.

Обоснование применения форм малого предпринимательства в соответствии с оптимизацией налогообложения снизило налоговую нагрузку на потребителей готовой строительной продукции.

Основные принципы оптимизации инвестиционно-строительной деятельности включены в состав учебных программ по курсу «Городское строительство».

Объём и структура работы. Диссертация включает: введение, три главы и заключение, список литературы, приложения. Она содержит 122 стр. текста, 2 схемы, 10 таблиц и 17 рисунков.

В первой главе проанализированы основные результаты функционирования служб заказчика-застройщика в предыдущие годы и возможность применения к ним теории управления организационными системами. Дается анализ службы заказчика как организационно-экономической, производственной системы. Выделены новые рыночные функции, которые систематизируют отношения дольщиков с учетом вида их вкладов.

Во второй главе рассматриваются инвестиции в строительство как объект управления, даётся структура инвестиций. Разработаны векторные и структурные модели организации строительства, определены их достоинства и недостатки, за основу принята управленческо-строительная модель. На основе этого, за счет интегрирования этапов и работ, разработана вероятностная модель организации инвестиционно-строительного процесса, обеспечивающая сокращение продолжительности строительного цикла на ~%.

В третьей главе исследуются вопросы моделирования основных функций ЕСЗ, включая заинтересованность дольщиков в ускорении сроков строительства объектов. С применением данной методики, решаются задачи совершенствования системы инвестирования переходящих и вновь начинаемых объектов с применением моделей финансово-кредитной системы

11

заказчика и ипотечного кредитования в жилищном строительстве. Разработан алгоритм контролинга взаимоотношений участников по этапам инвестиционно-строительной деятельности. Разработаны методические рекомендации по бухгалтерскому учету в службах единого заказчика. Дается сравнительная характеристика оценки эффективности инвестиционно-строительной деятельности, традиционными методами, которые не соответствуют строительной отрасли, и предлагаемым автором, базисным методом, через систему дисконтированного дохода. На основе анализа практической деятельности и материалов исследования разработан алгоритм формирования результатов инвестиционно-строительной деятельности для любой региональной структуры типа ЕСЗ.

12

ГЛАВА 1. Состояние развития инвестиционно-строительной

деятельности в службах заказчика-застройщика.

1.1. Анализ теории и практики управления

региональным строительством.

Длительное время строительный комплекс страны представлял собой совокупность различных организаций, работающих в сфере производственного и непроизводственного строительства, которые выполняли отдельные функции. Система таких организаций находилась в непосредственном управлении министерств и ведомств, которые контролировались Госпланом, Госснабом, банками и Госстроем. [1,2,4,22] Параллельно со строительными министерствами вели работу отраслевые и территориальные институты и многочисленные территориальные и ведомственные заказчики [10,11,12,79].

В результате совместной деятельности этих организаций создавалась проектно-строительная продукция в промышленности и жилищно-социальной сфере, при этом благодаря централизованному планированию обеспечивалось согласование программ работ заказчиков, институтов и подрядчиков.

После ликвидации административно-командной системы и выхода ряда законодательных документов [4,5,42,44,47,50,68,70-81] началась реорганизация правовых форм в строительной отрасли. После ликвидации министерств собственность строительных организаций перешла к различным акционерным обществам, обществам с ограниченной ответственностью, ассоциациям, компаниям и частным лицам. Серьезные изменения произошли в структуре инвестиций: наряду с государственными капиталовложениями появился акционерный и частный капитал. Все это привело к активизации деятельности строительных организаций и становлению их на новом уровне.

Функционирование регионально-строительного комплекса в прошлые годы было неразрывно связано со строительным комплексом страны.

Регионально-строительный комплекс представлял собой совокупность строительных организаций отраслевых министерств и ведомств [99,103,109],

13

выполнявших общие государственные задачи. По этой причине на уровне региона существовали непреодолимые противоречия в области задач регионов и строительных министерств. Если регионы интересовали вопросы строительства жилья, объектов соцкультбыта, развития инфраструктуры городов, то отраслевые министерства представляли в основном интересы промышленности.

Складывалась парадоксальная ситуация, при которой наличие больших производственных мощностей на территории фактически не сказывалось на строительстве жилья и инфраструктуры.

Это неравенство закреплялось [32,40,55,66,85] действующей системой финансирования, отраслевыми и государственными нормативами, отраслевой системой управления, что не позволяло местным органам власти активно вмешиваться в деятельность строительных организаций.

Начатое в г. г. изменение структуры управления народнохозяйственным комплексом серьезно коснулось капитального строительства. В эти годы разработан и начал осуществляться переход от отраслевого к смешанному принципу управления [48,64,89], как более полно учитывающему региональные особенности. Для строительства такой переход является естественным, так как объекты строительства имеют ярко выраженный территориальный характер и неразрывно связаны с вопросами земельных отношений и инфраструктуры территории.

Переход основных строительных министерств от отраслевого к территориальному принципу управления (Минстрой, Россевзапстрой и т. д.) привел к преобразованию «главков» в территориальные строительные объединения. Такие изменения с учетом превращения «главков» в производственные объединения положительно сказалось на объемах строительства объектов на территориях, особенно в сфере соцкульбыта.

Дальнейшее реформирование строительства 1гг., осуществлялось в рамках изменения Конституции РФ - были ликвидированы

14

строительные министерства, территориальные производственные объединения, проведена приватизация строительных предприятий.

Такие изменения потребовали новых принципиальных подходов к структуре и управлению строительством [53,56,91,104], изменения отношений к собственности, изменения характера взаимоотношений органов государственной власти и коллективов строительных организаций и предприятий.

Объектом реформирования стал строительный комплекс России, в том числе и Тульской области, представляющий собой совокупность строительных организаций, предприятий строительной индустрии и стройматериалов, проектно-изыскательских и конструкторских организаций, организаций заказчиков, а также организаций, выполняющих работы в области капитального строительства, находящихся в ведении других отраслевых комплексов.

На этот период времени строительный комплекс Тульской области представлял собой около 400 предприятий и организаций, в основном, государственной собственности, насчитывающих в своем составе около 100 тыс. работающих.

В рамках задачи перехода к территориальному управлению были рассмотрены следующие вопросы:

• создание двухуровневой системы управления;

• селекция строительных организаций на территориальные и отраслевые;

• изменение отношения к собственности в процессе приватизации;

• снижение негативного влияния переходного периода на результаты

работы в период реформирования;

• разработка новых принципов функционирования строительных

организаций в условиях ранка.

При этом исходили из того, что государство и правительство оставит за собой в переходный период только три основные функции:

• нормативно-законодательную деятельность в области строительства;

15

• финансирование государственных программ федеральных и

региональных нужд;

• управление строительными организациями федеральной собственности.

Следуя этим условиям, а также учитывая негативные последствия

дестабилизирующих процессов, происходивших в капитальном строительстве в г. г., были разработаны основные принципы организации территориального органа управления строительством, получившего название «Департамент по развитию строительного комплекса» [11,33,38].

Структура департамента была адекватна структуре областного стройкомплекса.

В это же время в системе заказчика-застройщика существенных изменений не произошло. На предприятиях остались работать отделы и управления по капитальному строительству, при администрациях - ОКСы и УКСы, выполняющие функции заказчика-застройщика.

Реформирование этих организаций не происходило, и поэтому они как непроизводственные подразделения остались в прежнем виде, т. е. на уровне 60-70-х годов XX века.

В новой истории России формирование института заказчика-

застройщика началось в период первых лет индустриализации. В этот период

времени появились самые первые постановления правительства,

регламентирующие место заказчика-застройщика в системе капитального строительства, структуру, численность и основные функции [69,75]. Появились дирекции строящихся предприятий, управлений капитального строительства, отдел капитального строительства в составе министерств, предприятий, органов областного и городского управления.

Новый этап развития системы заказчика-застройщика наступил в послевоенные годы [10,97] в связи с необходимостью воссоздания основных фондов промышленности и городского хозяйства. В 60-70-е годы XX столетия сформировался треугольник государственной плановой системы в форме инвестора - государства, подрядчика - строительного министерства,

16

заказчика-застройщика - предприятия или УКСа местного органа власти. В связи с тем, что все эти структуры использовали в своей деятельности, в основном, государственные капитальные вложения, регламентация их деятельности в процессе так называемого «освоения средств» осуществлялась различными лимитами и положениями: о заказчике-застройщике, о лимите численности заказчика-застройщика, о заключении договоров подряда, о поставке материалов и оборудования, о порядке финансирования строек, техническом надзоре и т. п.

За весь 30-летний послевоенный период в функционировании заказчика произошло одно существенное изменение: появилась служба единого заказчика в городах, которая окончательно монополизировала строительство жилья и других социальных объектов в городах. Серьезным достижением в эти годы стало возрождение вгодах системы поточного строительства, что обеспечило максимальный рост 1987 г. объемов строительства в городах, оптимальную загрузку домостроительных комбинатов и заводов КПД. В этот же период времени, в силу монополизации деятельности, снизилось качество работ, вырос удельный вес КПД, расцвели приписки. Несмотря на то, что все регламентирующие директивные документы включали в себя слово «порядок», он к 1989-91 г. г. был окончательно утрачен, в связи с кризисом административно-командной системы.

В этот период времени деятельность заказчика-застройщика регламентировалась постановлением Госстроя СССР от 01.01.2001 г. №16 [75], состоящим из семи разделов, которые отводили заказчику или единому заказчику роль пассивного участника строительства объекта, все действия которого, сводились к обязательствам перед подрядчиком и запретительными мерами, действие которых, в условиях существовавшей на тот период времени договорной системы, сводились на нет.

Шагом вперед стало утвержденное 08 июня 2001 г. постановление Госстроя РФ №58 «Положение о Заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории Российской Федерации». Это

17

положение, основываясь на новом Гражданском кодексе РФ, Законе об инвестициях и других основополагающих документах определило статус заказчика, его предмет деятельности, задачи, основные функции, права и ответственность.

Несмотря на прогрессивность документа, он оставил за пределами нормативной базы множество появившихся к этому времени негосударственных заказчиков [81,82].

Недостатки положения в некоторой мере исправило «Методическое пособие по организации деятельности государственного заказчика на строительство и заказчика-застройщика», выпущенное Госстроем РФ - МДС11-15.2001.

В названном пособии на 163-х страницах охвачены основные этапы деятельности службы заказчика-застройщика в процессе создания товарно-строительной продукции. Впервые в руководящем документе Госстроя РФ освещены вопросы деятельности заказчика в инвестиционно-строительной сфере в увязке с действующим законодательством по инвестициям и торгам. Задачи и функции СЗЗ на строительство представлены дифференцированно в зависимости от вида строительства. Особое внимание уделено вопросам анализа и формированию инвестиционных программ, бухгалтерскому учету и налогообложению СЗЗ.

Рассмотрение прогнозируемых направлений развития Тульской области по основным показателям и, прежде всего, по объемам инвестиций в производственной и социальной сферах, предусматривает их рост к 2010 году по сравнению с 2000 годом в 1,3 - 1,7 раза, что предопределяет разработку методов формирования годовых программ по «портфелю заказов» с учетом развития строительных мощностей и напряженности планов подрядных работ.

18

Прогноз основных показателей социально-экономического развития Тульской области в г. г.

Таблица 1.

|

Показатели |

Оптимальный вариант |

Оптимистический вар. | |||

|

Наименование |

2000 |

2005 |

2010 |

2005 |

2010 |

|

Валово-региональныый продукт, % |

100 |

130,3 |

140,3 |

142,5 |

148,5 |

|

ВРП на душу населения, % |

100 |

139,5 |

149,5 |

150,7 |

156,8 |

|

Инвестиции в производство,% |

100 |

144,2 |

145,9 |

155,6 |

158,9 |

|

Инвестиции социального назначения, % |

100 |

132,7 |

137,3 |

152 |

166 |

|

Ввод жилья |

100 |

135,7 |

138,8 |

162 |

169,7 |

Анализ инвестиций в производство и социальную сферу определяется ростом валового регионального продукта и предполагаемым ростом объемов капитальных вложений, а также покупательную способность населения по приобретению жилья.

Прогноз ввода жильем в г. г.

Таблица 2.

|

Показатели |

Оптимальный вариант |

Оптимистический вариант | |||

|

Наименование |

2000 |

2005 |

2010 |

2005 |

2010 |

|

Численность населения, тыс. чел. |

1731,5 |

1617,0 |

1521,0 |

1637,0 |

1549,8 |

|

Ввод жилья, тыс. кв. м. |

266 |

361 |

501 |

433 |

735 |

Ведущая роль в осуществлении программы социально-экономического развития Тульской области принадлежит территориальному строительному комплексу. При этом, под территориальным строительным комплексом понимается совокупность всех размещенных на территории области организаций заказчиков и подрядчиков, и вспомогательные производства (ремонтные базы строительной техники и др.), а также промышленных предприятий, осуществляющих производство строительных материалов, конструкций, деталей и полуфабрикатов, предназначенных для выполнения строительно-монтажных и ремонтных работ.

19

За последние годы строительным комплексом на территорий Тульской области были построены и реконструированы сотни промышленных и сельскохозяйственных предприятий, большое количество жилья, школ, больниц и других объектов социально-культурного назначения. Только за годы введено основных фондов на 9,3 млрд. рублей, построено 3,8 млн. кв. метров жилой площади, общеобразовательных школ на 34,1 тыс. ученических мест. Все это говорит о том, что Тульский регион является типичным представителем в РФ по развитию социальной сферы и может быть выбран в качестве достоверного объекта исследования.

Вместе с тем строительный комплекс в годах не в полной мере отвечал требованиям обеспечения рынка и изменившимся условиям проектирования и строительства объектов, связанным с переводом всей экономики области на интенсивный путь развития, решения социальных проблем, как подчеркивается в работах [2, 6], в строительстве. Мощности многих ООО, позволяют обеспечивать сроки ввода объектов, при этом допускается их удорожание по отношению к контракту, наблюдается распыление средств, технический уровень строительного производства и состояние материально-технической базы не отвечают требованиям заказчиков и производства.

В связи с большим количеством ветхого жилья и выбытием старого, потребность проведения коммунальной реформы, возникла потребность в дополнительном росте объектов социального строительства в городах.

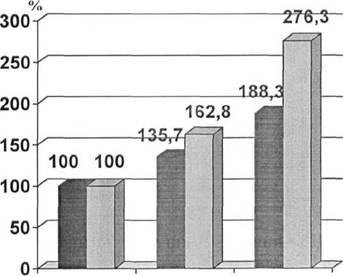

Объекты строительства жилья представлены (Рис. 1) на диаграммах до 2010 года по сравнению с 2000 годом. Если прогнозные значения ввода жилья на период до 2010 годов можно считать ориентировочными, то показагода с достаточной степенью погрешности подкреплены балансовыми расчетами соответствующих отделов и служб областной администрации.

ДИНАМИКА ВВОДА ЖИЛЬЯ В СООТВЕТСТВИИ С РОСТОМ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 2г. г.

20

|

|

2000

2005 2010

Рис. 1.

Оптимальный вариант

Оптимистический вариант

Прогноз увеличения ввода жилья на душу населения по вариантам составляет к 2010 году от 2,2 - по I варианту, до 3,1 - по II варианту.

Выполнение столь масштабных задач для существующей системы деятельности службы заказчика-застройщика является проблематичной. Заказчик, не являясь юридическим лицом, не вписывается в новую систему договорных отношений, его роль согласно действующих «правил» неадекватна задачам.

1.2. Место заказчика-застройщика в инвестиционно-строительной деятельности.

Создание объектов и мощностей требует усиления организационно-экономических связей с подсистемами инвестиционного комплекса в целях достижения высокотехнического уровня конечной продукции.

Ведущей отраслью инвестиционного комплекса является строительство, выпускающее потребительскую строительную продукцию в форме объектов

21

строительства. Инвестиционный процесс включал в себя непрерывно повторяющиеся инвестиционные циклы, состоящие из следующих основных этапов:

• выполнение конструкторских и научных разработок и исследований;

• изыскания, проектирование строительных технологий;

• строительное производство, создание строительной базы;

• ввод и освоение мощностей.

Сложность управления инвестиционным циклом в создании потребительской строительной продукции обусловлена значительным количеством участников инвестиционного цикла и разнохарактерностью их деятельности.

Анализ существовавшей системы управления инвестиционным циклом показывает [89], что определился целый ряд проблем, явившихся следствием перехода от командно-административной системы управления к рыночной.

Существенными недостатками существующей системы являются:

• отсутствие единства цели и интересов показателей работы проектных,

строительных, снабженческих и других участников;

• неупорядоченность взаимоотношений участников строительства,

неравнозначность их ответственности за конечный результат;

• отсутствие правового регулирования взаимной ответственности

заказчика и подрядчика.

Следует особо отметить, что отражено также в работах [7,92,95], кардинальные изменения в функциях и организационно-экономической деятельности участников инвестиционного цикла:

• в результате приватизации резко сократился государственный сектор в

производстве строительной продукции;

• в десятки раз сократился объем государственных инвестиций в развитие

производства и социальной сферы;

22

• ликвидация административной системы привела к отсутствию влияния

вышестоящих организаций и предоставила полную самостоятельность

участникам строительства;

• деятельность госорганов свелась к лицензированию, контрольным и

фискальным функциям;

• заказчики и подрядчики сориентировали свою деятельность с валовых

показателей на выполнение целевых договоров, ввод объектов и их

качественных показателей;

• изменилась организационно-правовая форма строительных предприятий,

целью их деятельности стала прибыль;

• прекратили существовать государственные цены на строительные

материалы, работы и услуги;

• местные органы власти из «покровителей» превратились в

«потребителей» готовой строительной продукции.

Под воздействием этих факторов и экономического прессинга государства большинство организаций приступили к реструктуризации и расширению своих видов деятельности [43,53,94].

Все это привело к изменению содержания понятия строительный комплекс, его целей и задач в процессе инвестиционно-строительной деятельности.

Инвестиционно-строительная деятельность (ИСД) представляет собой совокупность взаимосвязей и отношений предприятий в процессе создания объектов строительства и их реализации.

Инвестиционно-строительная деятельность может быть представлена в форме организационной системы, включающей в себя следующие основные этапы:

• проектно-изыскательский;

• производственный;

• эксплуатационный;

• окупаемости проекта.

23

ЭТАПЫ

![]()

Проектно-изыскательский

Проектно-изыскательский

Производственный

Эксплутационный

| ||||||||||||||

| ||||||||||||||

| ||||||||||||||

|  | |||||||||||||

| ||||||||||||||

| ||||||||||||||

| ||||||||||||||

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |