Произведите расчеты прогнозирования на основе методики скользящего среднего, используя данные таблицы задачи 3. Для данных компании использовано трехнедельное скользящее среднее. Прогноз для 11 недели будет следующим.

Рассчитайте ошибку прогнозирования (е11).

По данным таблицы, построите графики изменений величины закупок наряду с прогнозами этих величин.

Рекомендуемая литература

1. Басовский. и планирование в условиях рынка / . – М.: ИНФРА – М., 19с.

2. Игнатьева, систем управления: учеб. пособие для вузов/, . – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 157с.

3. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. пособие / , , . – М.: ПРИОР, 19с.

4. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. пособие для вузов / под ред. , . – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 279с.

5. Саяпова, межотраслевых пропорций в регионе / . – М.: Наука, 2003. – 222с.

6. Экономический словарь / под ред. .- М.: Институт новой экономики, 20с.

4. ОБЪЕКТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

4.1. Национальный продукт

Национальный продукт выступает результатом функционирования экономической системы национальной экономики и отражает ее состояние в целом, уровень жизни населения, производственный и технологический потенциал общества. Существуют различные методы определения объема национального продукта.

Традиционно государства с централизованным планированием опирались на марксистскую теорию общественного воспроизводства и использовали собственную систему счетов — систему балансов народного хозяйства, в которой основным показателем выступал совокупный общественный продукт (СОП). Эта теория признавала производительным труд, направленный на создание воспроизводимых материальных благ. Отсюда следовало, что процесс производства исключал не только оказание услуг, но и создание невоспроизводимых материальных благ (искусство). Труд, который затрачивался в непроизводительной сфере, признавался общественно полезным, но непроизводительным.

В соответствии с методологией К. Маркса национальный продукт может быть создан только в производственной сфере общества и лишь трудом наемного работника. Этот результат деятельности общества получил название совокупного общественного продукта. СОП — совокупность товаров, произведенных в экономике за определенный период, например за год. По натурально-вещественной форме он включает средства производства и предметы потребления.

При переходе к рыночной экономике от прежней практики отказались и перешли к системе национальных счетов. Учет международной методологии учета и статистики вносит существенные изменения в содержание применяемых в отечественной практике понятий и категорий и предполагает рассмотрение новых. Меняется представление о производстве как виде человеческой деятельности, вводится деление экономики на сектора, детализируются понятия продуктов, товаров и услуг, требуют пояснения категории «резидент» и «нерезидент», «внутренняя» и «национальная экономика».

В России переход на систему национальных счетов стал осуществляться с 1988 г. В систему макроэкономических показателей был введен валовой внутренний продукт. Это было обусловлено необходимостью международных сравнений и потребностью более точного измерения результатов экономической деятельности.

Система национальных счетов (СНС) представляет собой совокупность взаимосвязанных показателей, характеризующих производство, распределение, перераспределение и использование национального продукта и дохода. Методология СНС была заимствована из практики бухгалтерского учета и построена на принципах двойной записи и бухгалтерских балансов.

Основоположником метода национального счетоводства считается представитель школы физиократов Франсуа Кенэ. Он произвел анализ общественного воспроизводства путем установления балансовых пропорций между натурально-вещественными и стоимостными элементами общественного продукта. Теоретическим фундаментом системы национальных счетов явились работы А. Боули, К. Кларка, С. Кузнеца и т. д. Первая СНС была создана для Палестины по данным экономического развития за 1936 г.

В послевоенные годы настал новый этап в развитии национального счетоводства. Первая попытка составления национальных счетов в официальной статистике США относится к 1947 г., Великобритании — 1946 г.

Первая СНС была принята Статистической комиссией Организации Объединенных Наций (ООН). В 1953 г. под руководством Р. Стоуна была разработана Система национального счетоводства, которая учитывала опыт отдельных государств в указанной области. В последующие годы эта система неоднократно пересматривалась и совершенствовалась. В ней стали применяться разбивка производства по отраслям экономики, межотраслевой баланс, был введен баланс имущества и т. п. В настоящее время более чем в 150 странах применяется СНС.

Основное значение для построения СНС имеет выбор теоретической концепции производства. Их две: во-первых, марксистская; во-вторых, расширенная концепция производства. Кроме них имелась и промежуточная, применяемая во Франции, однако она перестала использоваться в 1968 г., так как включала в экономическую деятельность только производство материальных благ и рыночных услуг, бесплатные же услуги исключались из национального продукта. В соответствии с расширенной концепцией производство включает создание материальных благ и услуг в результате использования имеющихся факторов производства, которые удовлетворяют потребности и обладают определенной стоимостью или ценой. При таком подходе в состав производства войдут блага и услуги, произведенные для рынка, услуги органов управления, услуги некоммерческих организаций, продукты домашних хозяйств, произведенные для личного потребления.

Для учета результатов функционирования экономики в СНС применяется группировка по отраслям и секторам. Отрасли включают всех производителей однородных продуктов и услуг и могут быть классифицированы следующим образом: производящие товары и рыночные услуги; производящие нерыночные услуги на базе государственных учреждений; производящие нерыночные услуги частных некоммерческих организаций; оказывающие нерыночные услуги, производимые домашними хозяйствами.

Методология СНС основывается на принципах двойной записи, бухгалтерских балансов и теории равновесия.

4.1.1. ВВП И ВНП, состав и способы расчета

Основным макроэкономическим показателем в статистике стран, а также международных организаций, таких, как ООН, ОЭСР, МВФ, МБРР, является ВВП. Он выражает результат функционирования экономики за определенный период развития, характеризует готовую продукцию и произведенные услуги. В отличие от ранее использовавшегося в нашей статистике показателя СОП, ВВП не включает стоимость потребленных предметов труда и, следовательно, исключает повторный счет. С другой стороны, ВВП, в отличие от СОП, помимо результатов материального производства включает стоимость произведенных услуг.

Таким образом, ВВП представляет собой валовую стоимость всех товаров и услуг, созданных на территории данного государства в течение определенного срока за вычетом промежуточного потребления. Иначе говоря, ВВП — это сумма добавленной стоимости всех подразделений народного хозяйства. Он измеряет результаты деятельности субъектов хозяйствования на экономической территории данного государства, но не предназначен для оценки производства за пределами страны. ВВП характеризует стоимость, созданную как резидентами, так и нерезидентами данного государства, но не учитывает стоимость, произведенную резидентами за пределами страны. Для устранения двойного счета при расчете стоимости национального продукта следует следить за тем, чтобы в него включалась только добавленная стоимость, созданная отдельным производством. Под добавленной стоимостью понимают рыночную цену объема произведенной продукции за вычетом стоимости потребленных сырья и материалов, приобретенных у поставщиков. Помимо того, ВВП исключает и непроизводительные сделки, которые подразделяются на финансовые сделки (они включают три компонента: во-первых, государственные трансфертные платежи; во-вторых, частные трансфертные платежи; в-третьих, сделки с ценными бумагами) и продажи подержанных товаров.

В национальной статистике некоторых государств основным макроэкономическим показателем может считаться ВНП (используется в американской и японской системах). В количественном соотношении разница между ВНП и ВВП невелика и составляет, как правило, не более 1%. В отличие от ВВП, ВНП характеризует стоимостной объем конечной продукции, созданный резидентами на территории данного государства и за границей, но не включает деятельность нерезидентов на экономической территории этой страны. Короче говоря, при определении ВВП используется территориальный принцип, в соответствии с которым товары и услуги создаются внутренними факторами данного государства вне зависимости от того, кто ими фактически обладает. В основу же расчета ВНП положен национальный принцип, когда учитывается стоимость продукции, произведенной резидентами вне зависимости от их нахождения. Разница между ВНП и ВВП называется чистым факторным доходом из-за рубежа. ВНП равен ВВП плюс платежи из-за границы резидентами, производящими продукцию или оказывающими услуги и находящимися вне страны, минус платежи иностранных резидентов за услуги принадлежащих им факторов производства, находящихся внутри страны. ВНП и ВВП рассчитываются в текущих ценах для увязки с другими показателями и в сопоставимых ценах — для изучения динамики физического объема производства. Номинальный ВВП (ВНП) — это показатель в текущих ценах, т. е. сложившихся на момент расчета. Реальный ВВП — это ВВП в неизменных ценах, т. е. скорректированный с учетом инфляции. Отношение номинального показателя к реальному показывает, насколько возрос ВВП исключительно за счет роста цен, а поэтому характеризует изменение общего индекса цен. Применяются также категории «потенциальный ВВП» и «лаг ВВП». Потенциальный ВВП характеризует объем производства, который может быть достигнут при имеющихся факторах производства; разрыв же между этим показателем и реальным ВВП представляет собой лаг ВВП.

ВВП может быть исчислен тремя способами:

- производственным;

- распределительным;

- конечного использования.

При расчете ВВП производственным способом является разностью между валовым выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением или суммой добавленных стоимостей, создаваемых в отраслях экономики. Сюда относят производство промышленной и сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении, перевозку грузов, стоимость строительно-монтажных работ, производство других отраслей. В стоимость услуг включают услуги оптовой и розничной торговли, материально-технического снабжения и заготовок, услуги связи, здравоохранения, культуры, науки, общественных организаций, услуги органов государственного управления, обороны, финансовых учреждений, пенсионное обеспечение, услуги различных организаций по обслуживанию предприятий и учреждений. В объем валового выпуска также включаются некоторые категории произведенных, но реализованных благ. К ним относятся:

- продукты, произведенные предприятиями для внутри - производственного потребления;

- продукты, использованные для строительства зданий и производства других основных фондов;

- продукты и услуги, обмененные по бартеру;

- продукты и услуги, использованные для оплаты труда в натуральной форме;

- сельскохозяйственные и пищевые продукты, произведенные домашними хозяйствами для собственного потребления;

- другие продукты, произведенные домашними хозяйствами;

- условно исчисленные доходы от проживания в собственном жилище;

- условно исчисленная оплата услуг финансовых посредников.

Что же касается земельной ренты, то она рассматривается как доход от собственности и не включается в валовой выпуск. Таким образом, валовой выпуск включает всю сумму произведенной продукции и услуг в народном хозяйстве.

Расчет ВВП производственным способом заключается в учете валового выпуска отчетного периода производственных единиц всех отраслей в иенах производства за вычетом их стоимости промежуточного потребления по ценам потребления. Таким образом, ВВП — это сумма добавленной стоимости всех производителей товаров и услуг данного государства.

В соответствии с распределительным способом или методом по доходам есть общая сумма доходов всех хозяйственных единиц и населения от всех видов экономической деятельности, а также амортизационных отчислений. Точнее говоря, ВВП как поток доходов представлен, во-первых, доходами владельцев факторов производства (т. е. суммой заработной платы, процента, рентных платежей и других имущественных доходов на собственность до уплаты налогов). Во-вторых, доходами государства в виде различных косвенных налогов. В-третьих, в доходах предпринимательского сектора необходимо учесть амортизационные отчисления, которые идут на покупку инвестиционных товаров. Можно учесть ВВП как сумму первичных доходов (заработная плата, прибыль и другие доходы), перераспределенных доходов (проценты по вкладам, доходы от облигаций, дивиденды, поступления по социальному страхованию) и амортизационных отчислений. Более детально ВНП как поток доходов включает следующие компоненты:

1. Заработная плата работников — прежде всего заработная

плата, которая выплачивается государством и предпринимателями тем, кто предлагает труд, плюс множество дополнений к

ней (взносы нанимателей на социальное страхование и в разно

образные частные фонды пенсионного обеспечения, медицинского обслуживания и помощи в случае безработицы).

2. Прибыли фирм и корпораций — это доход, который остается

после вычета расходов производителя на заработную плату,

ренту и процент. Они используются на уплату налогов, дивидендов, нераспределенную прибыль корпораций.

3. Доходы некорпорированных предприятий, находящихся в индивидуальной или семейной собственности, и доходы самостоятельных работников (адвокатов, писателей).

4. Доходы владельцев собственности (недвижимости и природных ресурсов), т. е. рентные платежи.

5. Процент на ссудный капитал, использованный при производстве ВНП. Ссудный процент представляет собой выплату дохода

частного бизнеса собственникам денежного капитала.

6. Амортизация — ежегодные отчисления, которые показывают

объем потребленного капитала в процессе производства.

Кроме того, в состав ВНП по доходам включаются косвенные налоги, т. е. налоги на добавленную стоимость, с продажи товаров, акцизы, таможенные пошлины и др. Эти незаработанные доходы государство получает для своего содержания посредством увеличения цен. Государственные субсидии из ВНП вычитаются.

При применении способа конечного использования ВВП (метод по расходам) предстанет как конечное потребление материальных благ и услуг, капиталовложения, прирост материальных оборотных средств и сальдо внешнеторговых операций. Таким образом, ВВП будет включать четыре потока расходов:

1. Потребительские расходы. Это расходы домашних хозяйств на предметы потребления краткосрочного и длительного пользования, а также расходы на услуги. Для обозначения совокупности указанных расходов применяется буква С;

2. Государство , производя закупки товаров и услуг, например военной техники. Расходы государства на потребление обозначаются G. Необходимо отметить тот факт, что государственные закупки исключают все государственные трансфертные платежи, поскольку эта категория расходов не отражает увеличение текущего производства и является просто передачей части государственных доходов определенным категориям лиц;

3. Валовые частные внутренние инвестиции (I). Они представляют собой расходы частного предпринимательского сектора данного государства на прирост инвестиций в данном году (чистые инвестиции), а также инвестиционные товары, предназначенные для возмещения потребленных машин, оборудования, приборов и т. п., т. е. амортизацию;

4. Часть товаров и услуг, произведенных в государстве, вывозится за ее пределы (экспорт) и потребляется в других странах, поэтому их следует добавить. С другой стороны, импортные товары и услуги стоит вычесть, поскольку они произведены в других системах и не отражают национальное производство. Таким образом, четвертым компонентом является чистый экспорт, т. е. разница между экспортом и импортом (Хn). ВВП по способу конечного использования следующая формула:

ВВП =С + I + G + Xn (13)

Расчет ВВП на основе разных составляющих неизбежно приводит к несовпадению его количественных оценок. Чаще всего возникающие расхождения вызваны тем, что собранные статистические данные не дают абсолютно достоверного отражения количественного содержания экономических операций. В странах с развитой статистической службой подобные отклонения незначительны и на уровне ВВП, как правило, не превышают 1—2 %. В статистических справочниках несовпадения между исчисленными различными способами значениями ВВП, а также некоторых других макроэкономических показателей отражаются в специальной графе «статистические расхождения».

4.1.2. Показатели системы счетов

Деятельность субъектов хозяйствования на уровне экономики в целом может быть охарактеризована с помощью системы макроэкономических показателей, среди которых можно выделить следующие.

Чистый национальный продукт (ЧНП) — это валовой национальный продукт за вычетом той части произведенного продукта, которая необходима для замены средств производства, изношенных в процессе выпуска продукции (амортизации). С его помощью измеряется общий годовой объем производства, который экономика в целом, включая домашние хозяйства, сектор предпринимательства, правительство и иностранных субъектов, в состоянии воспроизвести, улучшая при этом производственные мощности будущего.

Национальный доход (НД) или вновь созданная стоимость общества — это показатель общего размера заработной платы, процента, прибыли, рентных платежей, которые получены в результате производства объема ВНП данного года; т. е. НД = ЧНП — косвенные налоги на бизнес. Косвенные налоги на бизнес являются единственным компонентом ЧНП, который не отражает вклад экономических ресурсов в процесс создания ВНП. Следует вспомнить, что правительство непосредственно ничего не направляет в обмен на получаемые косвенные налоги и не может расцениваться на рынке как поставщик ресурсов. С точки же зрения владельцев факторов производства НД отражает цены ресурсов, которые затрачены на создание годового объема производства. Таким образом, НД представляет собой годовой поток товаров и услуг, исчисленный в денежном выражении, т. е. окончательный итог производства машин, оборудования, предметов потребления и т. п. за год.

Личный доход — это доход, полученный до уплаты индивидуальных налогов. Он может быть исчислен как разница между национальным доходом и тремя видами доходов, которые заработаны, но не получены (налоги на социальное страхование, налоги на прибыль корпорации, нераспределенные прибыли корпораций); полученный результат должен быть увеличен на сумму трансфертов. Трансферты представляют собой доходы, полученные, но не являющиеся результатом собственной деятельности. К ним относят выплаты по страхованию по старости, от несчастных случаев, пособия по безработице; субсидии на образование, пособия по нетрудоспособности; выплаты частных пенсий и пособий по безработице и вспомоществованию; процентные платежи, которые выплачиваются правительством и потребителями.

Располагаемый доход (или доход после уплаты налогов) — это личный доход за вычетом индивидуальных налогов, т. е. личных подоходных, налогов на личное имущество и налогов на наследство. Доход после уплаты налогов — это та сумма, которой домашние хозяйства располагают в окончательном варианте.

Таким образом, анализ макроэкономических показателей имеет важнейшее значение, поскольку позволяет предсказывать развитие экономики, выявлять тенденции, причины их изменения и вырабатывать экономическую политику в соответствии с намеченными целями.

4.1.3. Национальное богатство

Национальное богатство в денежном выражении представляет собой совокупность потребительных стоимостей, накопленных обществом за весь период его производственной деятельности. Впервые национальное богатство было исчислено представителем школы физиократов У. Петти в 1664 г., во Франции первая оценка относится к 1789 г., в США — 1805 г., в России — 1864 г. Наиболее известным исследователем в этой области является Р. Голдсмит, ему принадлежит заслуга расчета национального богатства США.

Единого подхода к определению структуры национального богатства в современной экономической литературе нет. Одни экономисты включают в него весь запас материальных благ, созданных трудом и используемых для производства и потребления; при этом природные богатства и труд являются источниками и условиями создания национального богатства. Другие вводят в качестве элемента и естественные ресурсы. Третьи исследователи относят к национальному богатству и нематериальные ценности - знания, информацию, культуру и т. п.

Национальное богатство включает два основных элемента: материальные и нематериальные активы и пассивы. Активами признаются те объекты, в отношении которых осуществляется право собственности и от использования которых могут быть получены экономические выгоды. Пассив представляет собой источник формирования активов хозяйствующего субъекта. Как правило, активы и пассивы эквивалентны.

В системе национальных счетов активами могут быть только те объекты, на которые распространяется право собственности, т. е. в данном плане не учитываются экологические ресурсы (воздух, море), значительная часть товаров потребления длительного пользования, «человеческий капитал» (знания, умения, опыт), а также достижения культуры.

Материальные активы делятся на воспроизводимые и невоспроизводимые. Первые являются результатом труда за весь период его существования; вторые не отвечают этим требованиям, но необходимы для осуществления процесса производства. Материальные активы как продукты человеческой деятельности включают основные фонды, оборотные средства, материальные и художественные ценности.

Оборотные средства охватывают сырье, материалы, топливо, полуфабрикаты, незавершенное производство и т. п. Основные фонды - товары длительного пользования, используемые в процессе производства. Они включают здания, строения, сооружения, машины, оборудование и т. п. Ценности - товары значительной стоимости, которые не используются в сфере производства или потребления, а хранятся, длительный период времени в качестве сбережений. Сюда относятся драгоценные металлы, ювелирные изделия, картины и т. д. Помимо этих элементов в состав материальных активов включаются средства, не являющиеся результатами производства. Однако в отношении их могут осуществляться права собственности, и они могут использоваться в человеческой деятельности. Речь идет о земле и ее недрах, т. е. природных ресурсах, включенных в производство. Земля в СНС рассматривается как участок земли, к ней относятся растительность, а также внутренние водоемы.

Под нематериальными активами в СНС понимаются права, которые позволяют их владельцам заниматься определенными видами деятельности. Категории такого рода прав достаточно обширны: на разработку месторождений, на занятие определенной деятельностью, тиражирование изделий и т. п. Формально эти права принимают форму патентов, торговых марок, авторских прав, книг, музыкальных произведений и т. д. Основной элемент нематериальных активов — финансовые объекты, т. е. те, которые приносят прибыль. Здесь могут быть выделены золото, ценные бумаги, займы и т. п.

В основу расчета национального богатства положен балансовый метод. Баланс показывает стоимость запасов активов и пассивов на определенный момент — как правило, на начало и конец года. Запасы активов и пассивов возникают в результате непрерывных поступлений и изъятий в отношении объема или стоимости, происходящих в течение времени нахождения их в собственности. Разница между суммой всех активов и всех обязательств субъекта хозяйствования, сектора, экономики на начало или конец периода — собственный капитал. Он служит мерой богатства хозяйственной единицы, сектора, экономики в целом в тот или иной период времени.

4.1.4. Методы прогнозирования динамики валового

внутреннего продукта

В этом разделе рассмотрены модели для оперативного и среднесрочного прогнозирования и мониторинга динамики показателей валового внутреннего продукта (ВВП) в текущих и сопоставимых ценах в зависимости от изменения факторов, определяющих объем используемого ВВП. Основными факторами на внутреннем рынке являются денежные доходы населения и инвестиции в основной капитал.

Внедрение, развитие и совершенствование рыночных методов регулирования развития экономики потребовали внесения существенных изменений в методологию аналитических и прогнозных расчетов, состав используемых показателей, а также существенно повысили требования к оперативности мониторинга складывающихся ситуаций и оценке последствий предлагаемых решений.

Переход к мировой практике оценки экономической ситуации основывается на системе национального счетоводства (СНС). Основой СНС является показатель валового внутреннего продукта (ВВП), отражающий результат производства добавленной стоимости за год. Этот показатель, в том числе в расчете на душу населения, используется как основа для сопоставления уровня развития стран, а также для расчета комплекса показателей, характеризующих направления социально-экономического развития отдельных стран. Так, по отношению к нему определяются объемы доходов государственного бюджета, а также направления бюджетных расходов, в том числе выделяемых на оборону, науку, образование и другие приоритетные направления.

Важным показателем, характеризующим степень независимости страны от внешних кредиторов, является доля внешнего долга в ВВП. По оценкам международных экспертов (SGP), в 2005 г. государственный долг Германии составлял 68 % ВВП, Франции – 66 %, Великобритании – 43 %, США – 53 %, а внешний долг России, по состоянию на август 2006 г., составил 9 % ВВП.

Переход к рыночным механизмам хозяйствования обусловил усиление внимания к анализу и прогнозированию соотношения платежеспособного спроса и предложения. В рыночной экономике соответствие спроса и предложения проявляется как в динамике цен, так и объемов производства. Регулирование государством рыночных механизмов находит свое отражение, как правило, в принятии нормативно-законодательных актов: в области налогообложения, повышения заработной платы государственным служащим, пенсий, тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве и т. д. Масштабы и сроки регулирования государством отдельных механизмов хозяйствования требуют оперативной оценки последствий предлагаемых решений на изменение складывающейся ситуации.

Основным инструментом государственного регулирования является годовой бюджет, утверждаемый в качестве закона, а также денежно-кредитная политика, разрабатываемая Центральным Банком РФ на год с целью сдерживания роста инфляции. Неустойчивость внутригодовых процессов развития экономики обусловливает востребованность оперативного мониторинга анализа и оценки квартальных итогов развития в каждом году. Проявляется необходимость их сравнения с данными аналогичных периодов предыдущих лет. Одновременно возрастает потребность в оценке ожидаемых годовых итогов на основании полученных промежуточных результатов. Актуальность данного подхода может быть проиллюстрирована неоднократным уточнением ожидаемых годовых итогов в прогнозах Минэкономразвития России, а также Минфине России на 2006 г.

Разработка механизма для оперативных аналитических и прогнозных расчетов динамики обобщающего показателя развития экономики - ВВП - потребовала проведения ретроспективного анализа в целях определения минимального набора факторов, с высокой степенью достоверности отражающих динамику анализируемого показателя. Основными факторами, характеризующими объем используемого ВВП, являются денежные доходы населения (ДДН) и инвестиции в основный капитал. С 2000 г. ДДН стабильно превышали 60 % общего объема ВВП, а инвестиции в основной капитал составляли 16 %, т. е. в сумме доля этих показателей в последние пять лет приближалась к 80 % объема ВВП. Необходимо отметить, что объем инвестиций в последние четыре года был на уровне примерно 16 % ВВП, что свидетельствует об отсутствии долгосрочных целевых программ по структурной перестройке экономики и ориентации на получение краткосрочного инвестиционного эффекта. В развитых странах разрабатываются долгосрочные инвестиционные программы, нацеленные на обеспечение приоритетов национальных экономик в отдельных сферах деятельности. Общий объем инвестиций в основной капитал в таких странах составляет не менее 20 % ВВП и ориентирован на своевременную модернизацию производственных комплексов и поддержание конкурентоспособности как отдельных отраслей, так и страны в целом.

С учетом определения основных факторов внутреннего рынка, в значительной степени влияющих на годовую динамику ВВП, были выполнены следующие оценки динамики ВВП:

- в текущих ценах - в годовом исчислении; в квартальном исчислении, нарастающим итогом в течение года;

- в темпах роста к предыдущему году.

По результатам проведенных аналитических расчетов были разработаны четыре экономико-математические модели, базирующиеся на использовании методов регрессионно-корреляционного анализа и показавшие высокую степень достоверности аппроксимации отчетных данных. Предлагаемые модели основываются на учете минимального количества факторов воздействия, достаточно просты в использовании и позволяют оперативно проводить аналитические и прогнозные расчеты по мере поступления отчетной информации.

Для проведения аналитических расчетов использовались уравнения регрессии следующего вида:

Y = a + b1X1 + b2Х2, (14)

где Y- объем ВВП;

Х1 - ДДН;

Х2 - инвестиции в основной капитал.

Модель (I) сформирована на информационной базе за период гг. и предназначена для проведения расчетов годового объема ВВП в текущих ценах на базе ежегодных данных. Исходной информацией для модельных расчетов служат годовые показатели ДДН и инвестиций в основной капитал в текущих ценах. Уравнение модели имеет вид:

Y= 331,74+ 0,678 X1 +3,386 Х2. (I)

Модель характеризуется следующими показателями достоверности: коэффициент детерминации - 0,998; среднее отклонение за анализируемый период модельных показателей от фактических данных - 0,4 %; отклонение расчетного значения показателя от фактических отчетных данных в 2005 г. - 1,3 %.

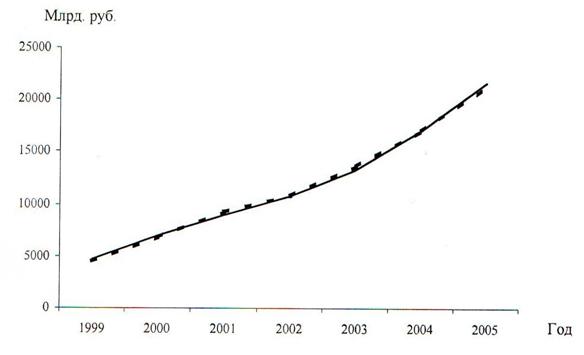

Динамика отчетных и соответствующих им расчетных данных на основе модели (1) показана на рис. 5.

С целью оперативного мониторинга складывающейся ситуации и оценки последствий предлагаемых и принимаемых решений в области регулирования основных социально-экономических процессов (налогообложения, повышения денежных доходов и т. д.) были разработаны еще две модели.

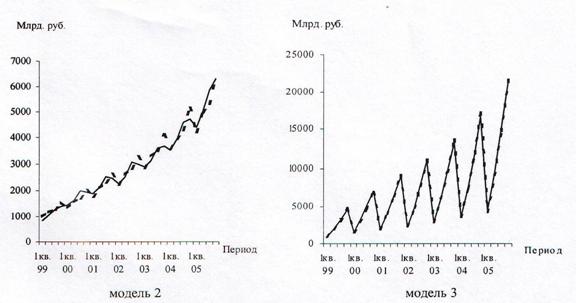

Модель (II) предназначена для оценки зависимости объема ВВП от ДДН и инвестиций в квартальном разрезе и базируется на информационной базе за гг. Уравнение модели имеет вид:

Y= 207,57 + 1,32X1 + 0,675X2 (II)

Модель характеризуется следующими показателями достоверности: коэффициент детерминации - 0,978; среднее отклонение за анализируемый период модельных показателей от фактических данных - 0,8 %; отклонение расчетного значения показателя от фактических отчетных данных в 2005 г. - 1,25 %.

Модель (III) предназначена для оценки годовых показателей в зависимости от нарастающих в течение года итогов показателей ДДН и инвестиций в основной капитал, в определенной степени сглаживающих влияние сезонных факторов в отдельных социально-экономических процессах. Уравнение данной модели имеет вид:

Y = 397,59 + 0,921 X1 + 2,517 X2 (III)

Модель характеризуется следующими показателями достоверности: коэффициент детерминации - 0,998; среднее отклонение за анализируемый период модельных показателей от фактических данных - 1,7 %; отклонение расчетного значения показателя от фактических отчетных данных в 2005 г. - 0,21 %.

Динамика отчетных и соответствующих расчетных данных на основе моделей (II) и (III) представлена на рис. 6.

Наряду с оценкой ожидаемых объемов ВВП в текущих ценах, являющихся основой для всех последующих бюджетных и денежных расчетов, существует потребность проведения оценки реальных темпов изменения ВВП в сопоставимых ценах предыдущего года.

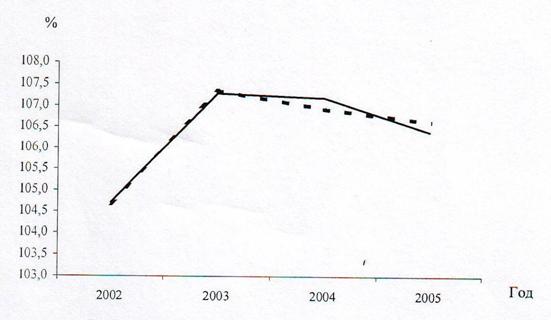

Анализ динамики ВВП в сопоставимых ценах предыдущего года позволяет реально оценивать масштабы и скорость происходящих в экономике процессов. Для проведения анализа динамики ВВП в сопоставимых ценах в годовом разрезе предлагается модель (IV), базирующаяся на использовании информации о темпах роста ДЦН и инвестиций за период гг.

Уравнение модели имеет вид:

Y = 73,49 + 0,04 X1 + 0,259 X2 (IV)

Эта модель характеризуется показателями достоверности - коэффициент детерминации – 0,97; среднегодовое отклонение за анализируемый период модельных показателей от фактических данных – 0,37%; отклонение расчетного значения показателя от фактических отчетных данных в 2005г. -1,8 %.

На рисунке 7 представлена динамика отчетных и расчетных данных на основе модели (IV).

Если наблюдается высокий уровень инфляции то предлагаемая модель может быть использована также для прогнозных расчетов дефляторов ВВП по отношению к предыдущему году.

В дальнейшем нужно вести работу по усовершенствованию модели (IV) для расчетов на основе квартальных и нарастающих в течение года итогов и нужно при переходе к целевым программам долгосрочного инвестирования провести дополнительные исследования с целью разработки модели.

Рис. 5. Динамика ВВП по моделям расчетапо отчетным

данным (___).

Рис. 6. Динамика ВВП по моделям расчетапо отчетным

данным (___).

Рис. 7. Динамика темпов роста ВВП по моделям расчетапо

отчетным данным (___)

4.2. Прогнозирование доходов и расходов населения

4.2.1. Уровень и качество жизни

Уровень развития общества определяется уровнем и качеством жизни его членов. Эти два термина - не синонимы. Уровень жизни - это степень удовлетворения основных материальных и духовных потребностей членов общества. Уровень жизни определяется средним годовым доходом, например, в американских долларах, на члена общества. Качество жизни определяется уровнем медицинского обслуживания, экологической обстановкой, системой образования, пенсионной системой т. п. Конечно, несомненно, между этими двумя показателями есть положительная корреляция: более высокому уровню жизни соответствует и более высокое качество жизни.

Таким образом, главная задача уровня жизни в прогнозирование национальной экономики состоит в том, чтобы не допускать в ближайшей перспективе падения жизненного уровня населения по сравнению с уже достигнутым. И в дальнейшем создать необходимые предпосылки для роста благосостояния, повышения качества жизни.

При оценке уровня жизни используются приемы системного анализа. Это обусловлено тем, что уровень жизни – сложная социально-экономическая категория, характеризующая социально-экономические отношения по поводу распределения и потребления материальных благ и услуг населения; степень удовлетворения рациональных потребностей в этих благах и услугах; условия для полноценного развития личности, созданные в обществе и государстве.

Уровень жизни оценивается системой показателей. В экономически развитых странах политика в области доходов служит одним из главных элементов управления экономикой. В основе разработки этой политики лежат текущие оценки и прогнозирование уровней, динамики и структуры доходов населения.

Для стран с переходной экономикой регулирование доходов населения актуально, так как переходный период сопровождается снижением жизненного уровня населения. В условиях глобальных социально-экономических преобразований, затрагивающих все стороны жизнедеятельности общества, требуется взвешенная и обоснованная политика доходов, которая базируется на объективных оценках того, как живет население, сколько оно может купить товаров и каких, как соотносятся цены и доходы домохозяйств, каково потребительское поведение различных групп населения.

4.2.2. Показатели уровня жизни населения

Уровень жизни населения оценивается системой показателей, которые можно разделить на три группы.

В первую группу входят синтетические показатели уровня жизни:

1) показатели, характеризующие уровень удовлетворения потребностей, связанных с поддержанием жизни (коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста населения в целом и его отдельных социальных групп);

2) показатели уровня удовлетворения потребностей по сохранению и защите здоровья (смертность, продолжительность жизни, заболеваемость);

3) показатели удовлетворения потребностей населения в труде (занятость экономически активного населения, продолжительность рабочей недели, уровень безработицы и т. д.);

4) показатели, характеризующие удовлетворение потребностей в развитии личности российских граждан (численность населения, имеющие различные уровни образования; доля времени на культурную деятельность в структуре свободного времени и т. п.);

5) показатели, характеризующие состояние окружающей среды:

6) показатели уровня и качества обеспеченности жильем (общая площадь жилья в расчете на 1 человека, число членов семьи на одно жилое помещение, социальная норма жилой площади);

7) душевые показатели – производство ВВП, ВНД, НД; общих и конечных доходов домашних хозяйств; фактического конечного потребления и расходов домашних хозяйств.

Во второй группе находятся натуральные показатели, измеряющие объемы потребления конкретных материальных благ (прожиточный минимум, потребление продуктов питания, обеспеченность личным имуществом);

Третья группа состоит из системы показателей статистики уровня жизни населения, которая характеризует объем, состав, основные направления использования и распределения денежных доходов между отдельными группами населения. Показатели статистики уровня жизни населения отражают влияние экономической и социальной политики на благосостояние людей (распределение населения по доходным группам, показатели концентрации и дифференциации доходов, расходы на потребление).

Система показателей уровня жизни включает показатели доходов, потребления и расходов населения. Исследователями предлагается системы показателей, позволяющих комплексно оценить уровень жизни.

В 1989г. Госкомстатом СССР была принята система показателей уровня жизни, представляющая интерес и сегодня [11,с.162]. Она имеет три уровня. Первый - макроэкономические показатели, второй состоит из обобщающих показателей, а третий уровень – это частные показатели - рисунок 8.

Более подробно рассмотрим эти показатели.

Макроэкономические показатели являются важнейшими показателями уровня жизни. Исследователи считают, чем больше ВНП, тем выше уровень жизни.

|

I. Макроэкономические показатели | ||

|

Национальный доход на душу населения |

или |

Валовой национальный продукт на душу населения |

|

II. Обобщающие показатели | ||

|

Реальные доходы населения |

Общее потребление населением материальных благ и услуг на душу населения |

Индекс стоимости жизни |

|

III. Частные показатели | ||

|

Показатели доходов населения |

Показатели расходов населения |

Показатели потребления населения |

Рис. 8. Трехуровневая система показателей уровня жизни

Обобщающие показатели. Общее потребление населением материальных благ и услуг включает личное потребление материальных благ, а также платные и бесплатные услуги, предоставляемые населению. Динамика отражается индексом:

J мат. благ = ∑q1p1 + ∑y1p1 , (15)

∑q0p0 + ∑y0p0

где q0p0, q1p1 – стоимость потребления материальных благ;

y0p0, y1p1 – стоимость платных и бесплатных услуг в рассматриваемых периодах в сопоставимых ценах.

В расчете на душу населения:

J S = ∑q1p1 + ∑y1p1 : ∑q0p0 + ∑y0p0 ,

S1 S0 (16)

где S1, S0 – численность населения в рассматриваемых периодах.

Реальные доходы населения включают расходы на потребление и накопление. В основе реальных доходов населения лежит реальная заработная плата. Для ее изучения применяют индекс стоимости жизни:

J рзп = Jнзп , (17)

Jиц

где Jнзп – индекс номинальной заработной платы (просто ее

величина);

Jиц – индекс потребительских цен (во сколько раз увеличился или

уменьшился средний уровень цен за рассматриваемый

период исследования).

Индекс стоимости жизни отражает реальное изменение цен. Например, за рассматриваемый период цены возросли на 20 %, а доход населения – только на 30 %, тогда индекс стоимости жизни увеличился в 1,3/1,2 ≈ 1,08, т. е. стоимость жизни возросла примерно на 8 %.

4.2.3. Потребительская корзина, прожиточный минимум

Анализ уровня и качества жизни начнем с выяснения роли и значения товаров или предметов первой необходимости. В России - это хлеб, соль, спички, картофель, сахар, макаронные изделия, растительное (например, подсолнечное) масло, молоко, овощи (огурцы, помидоры и т. д.), чай, некоторые крупы (пшено, гречка и т. п.). А также минимальные виды одежды и обуви, некоторые виды информационных потребностей. Список этот явно не полон — его составление есть прерогатива соответствующих общественных или государственных институтов.

Нужно отметить, что для разных стран — этот список разный. Например, для многих мест США автомобиль является предметом первой необходимо. Важнейшее свойство предметов первой необходимости: чем меньше доход индивидуума, тем большую часть его расходов занимают расходы на приобретение предметов первой необходимости, и наоборот, с увеличением его дохода доля этих расходов падает.

По доле расходов на предметы первой необходимости можно в какой-то мере судить об уровне жизни: чем больше доля, тем ниже уровень жизни и наоборот. Однако это суждение касается, в основном, не самой богатой части населения.

Предметы роскоши, напротив, не являются предметами первой необходимости, так как, по определению, без них вполне можно обойтись. Степень обладания предметами роскоши характеризует богатую часть населения.

Потребительская корзина (индекс потребительских цен) — это набор некоторых предметов (продуктов питания, одежды и т. п.), более или менее необходимых индивидууму для нормальной жизни в течение месяца или года. Корзина рассчитывается периодически и по группам населения: для ребенка до 6 лет, от 6 до 15 лет; для мужчины и женщины; для пенсионера. Так, трудоспособное население должно съедать 23 кг свежих фруктов в год, пенсионеры — 22 кг, а ребенок — 51,9 кг (табл. 7). В принципе, входящие в этот набор товары не обязательно первой необходимости, но предметов роскоши в корзине тоже нет. По сути, потребительская корзина характеризует структуру потребления низшей части среднего класса. Как и набор предметов первой необходимости, потребительская корзина различна для разных обществ — она зависит от национальных особенностей, в том числе и от климата. Например, в России в такую корзину могут войти теплые вещи: пальто, шапка-ушанка, в то же время в Мексике они не нужны.

Потребительская корзина может использоваться для сравнения различных валют: приравняем стоимости корзин в различных валютах и получим основу для сравнения валют. Корзина может также использоваться для оценки уровня жизни: чем больше корзин по стоимости укладывается в доходе индивидуума, тем выше его уровень жизни.

Стоимость потребительской корзины называется прожиточным минимумом. Таким образом, на прожиточный минимум можно купить одну потребительскую корзину. Прожиточный минимум достаточен для более или менее достойной (не нищенской) жизни.

Однако различают еще и физиологический (социологический) прожиточный минимум — это денежная сумма, на которую можно прожить, не умерев с голоду. Ясно, что этот минимум меньше вышеуказанного прожиточного минимума.

При доходе меньше прожиточного минимума начинается бедность (нищета), а если доход меньше физиологического прожиточного минимума, — начинается вымирание.

В процессе расчетов величины прожиточного минимума может быть использовано ряд методов:

1. Статистический метод рассматривает бедность как относительную категорию. Черта бедности устанавливается на уровне доходов, которыми располагает определенная доля самых малоимущих граждан страны (10-20%). Например, Европейская статистическая комиссия определяет черту бедности как величину равную половине минимального дохода стране.

Таблица 7. - Потребительская корзина для основных

демографических групп

|

Продукты питания | ||||

|

Наименование продукта |

Единица измерения |

Объем потребления (в среднем на 1 человека в год) | ||

|

Трудоспособное население |

Пенсионеры |

Дети | ||

|

Хлебные продукты |

кг |

133,7 |

103,7 |

84 |

|

Картофель |

кг |

107,6 |

80 |

107,4 |

|

Овощи и бахчевые |

кг |

97 |

92 |

108,7 |

|

Фрукты свежие |

кг |

23 |

22 |

51,9 |

|

Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар |

кг |

22,2 |

21,2 |

25,2 |

|

Мясопродукты |

кг |

37,2 |

31,5 |

33,7 |

|

Рыбопродукты |

кг |

16 |

15 |

14 |

|

Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко |

кг |

238,2 |

218,9 |

325,2 |

|

Яйцо |

шт. |

200 |

180 |

193 |

|

Масло растительное, маргарин и другие жиры |

кг |

13,8 |

11 |

10 |

|

Прочие продукты (соль, чай, специи) |

кг |

4,9 |

4,2 |

3,6 |

Продолжение табл.7.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 |