– истечение сроков давности привлечения к административной ответственности;

– наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о назначении административного наказания, либо постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, либо постановления о возбуждении уголовного дела;

— смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

В заключении можно отметить, что производство по делам об административных правонарушениях осуществляется по определенным правилам, принципам, основными из которых являются:

§ принцип законности (применение норм материального права во всех случаях в строгом соответствии с порядком, предписанным нормами административно-процессуального права);

§ объективность (принцип материальной истины) (всестороннее полное и объективное выяснение конкретных фактов и обстоятельств дела);

§ принцип равенства граждан перед законом и органом, рассматривающим дело (все граждане равны перед законом и органом, разрешающим дело, независимо от их происхождения, социального положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств );

§ гласности производства (дело об административном правонарушении рассматривается открыто);

§ ответственности за нарушение правил производства и за принятый акт (должностные лица, виновные в нарушении правил производства или принятии незаконного постановления по делу, несут юридическую ответственность, а само решение может быть отменено или изменено в установленном законом порядке).

§ презумпции невиновности (лицо, привлекаемое к административной ответственности считается невиновным до тех пор, пока иное не будет доказано и зафиксировано в установленном законом порядке, бремя доказывания вины лица возложено на юрисдикционный орган).

Выводы

1. Производство по делам об административных правонарушениях, является административно-деликтным, т. е. в нем находит соответствующее процессуальное выражение негативная реакция государства и общества на противоправные деяния, совершаемые в сфере государственного управления (административные правонарушения).

2. Задачи производства четко определены в КоАП РФ, главной из них выступает обеспечение всестороннего, полного, объективного и своевременного рассмотрения полномочными судьями, органами и должностными лицами каждого дела об административном правонарушении с целью разрешения его в соответствии с законом.

Вопрос 2. Участники производства по делам об административных правонарушениях

Участники производства условно могут быть разделены на три категории:

а) лица, интересы которых затрагиваются производством по делу об административном правонарушении, - лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (ст. 25.1 КоАП), и потерпевший (ст. 25.2 КоАП);

б) лица, защищающие или представляющие интересы других лиц, - законные представители физического лица (ст. 25.3 КоАП), законные представители юридического лица (ст. 25.4 КоАП), защитник и представитель (ст. 25.5 КоАП);

в) лица, выполняющие процессуальные функции, - свидетель (ст. 25.6 КоАП), понятой (ст. 25.7 КоАП), специалист (ст. 25.8 КоАП), эксперт (ст. 25.9 КоАП), переводчик (ст. 25.10 КоАП), прокурор (ст. 25.11 КоАП).

КоАП не содержит нормативного определения понятия “лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении”. Однако по смыслу комментируемой статьи таковым следует признавать лицо, в отношении которого в установленном главой 28 Кодекса порядке возбуждено дело об административном правонарушении. Исходя из Общей части КоАП, им может быть;

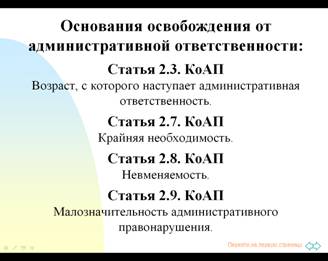

1) физическое лицо — гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин и лицо без гражданства, достигшие 16-летненго возраста и признанные вменяемыми (ст. 2.3, 2.6, 2.8 КоАП);

2) должностное лицо — лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, т. е. наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно распорядительные или административно хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации (ст. 2.4 КоАП);

3) военнослужащий и иное лицо, на которое распространяется действие дисциплинарных уставов (ст. 2.5 КоАП);

4) юридическое лицо — организация, образованная в соответствии с российским законодательством, и иностранная организация, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (ст. 2.6, 2.9 КоАП).

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

Потерпевшим является физическое лицо или юридическое лицо, которым административным правонарушением причинен физический, имущественный или моральный вред.

Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Потерпевший может быть опрошен в соответствии со статьей 25.6 настоящего Кодекса.

Защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними либо по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно реализовать свои права, осуществляют их законные представители.

Законными представителями физического лица являются его родители, усыновители, опекуны или попечители.

Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему — представитель.

В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента составления протокола об административном правонарушении.

В случае административного задержания физического лица в связи с административным правонарушением защитник допускается к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента административного задержания.

В качестве свидетеля по делу об административном правонарушении может быть вызвано лицо, которому могут быть известны обстоятельства дела, подлежащие установлению.

Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное ему по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе правильность занесения его показаний.

Свидетель вправе:

1) не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников;

2) давать показания на родном языке или на языке, которым владеет;

3) пользоваться бесплатной помощью переводчика;

4) делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол.

В качестве понятого может быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо. Число понятых должно быть не менее двух. Понятой удостоверяет в протоколе своей подписью факт совершения в его присутствии процессуальных действий, их содержание и результаты. В случае необходимости понятой может быть опрошен в качестве свидетеля.

В качестве специалиста для участия в производстве по делу об административном правонарушении может быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее познаниями, необходимыми для оказания содействия в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, а также в применении технических средств.

Специалист обязан:

1) явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении;

2) участвовать в проведении действий, требующих специальных познаний, в целях обнаружения, закрепления и изъятия доказательств, давать пояснения по поводу совершаемых им действий;

3) удостоверить своей подписью факт совершения указанных действий, их содержание и результаты.

В качестве эксперта может быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, достаточными для проведения экспертизы и дачи экспертного заключения.

Эксперт обязан:

1) явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении;

2) дать объективное заключение по поставленным перед ним вопросам, а также требуемые объяснения в связи с содержанием заключения.

В качестве переводчика может быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, владеющее языками или навыками сурдоперевода (понимающее знаки немого или глухого), необходимыми для перевода или сурдоперевода при производстве по делу об административном правонарушении.

Переводчик обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, выполнить полно и точно порученный ему перевод и удостоверить верность перевода своей подписью.

Прокурор в пределах своих полномочий вправе:

1) возбуждать производство по делу об административном правонарушении;

2) участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении, заявлять ходатайства, давать заключения по вопросам, возникающим во время рассмотрения дела;

3) приносить протест на постановление по делу об административном правонарушении независимо от участия в деле, а также совершать иные предусмотренные федеральным законом действия.

К участию в производстве по делу об административном правонарушении в качестве защитника и представителя не допускаются лица в случае, если они являются сотрудниками государственных органов, осуществляющих надзор и контроль за соблюдением правил, нарушение которых явилось основанием для возбуждения данного дела, или если они ранее выступали в качестве иных участников производства по данному делу.

К участию в производстве по делу об административном правонарушении в качестве специалиста, эксперта и переводчика не допускаются лица в случае, если они состоят в родственных отношениях с лицом, привлекаемым к административной ответственности, потерпевшим, их законными представителями, защитником, представителем, прокурором, судьей, членом коллегиального органа или должностным лицом, в производстве которых находится данное дело, или если они ранее выступали в качестве иных участников производства по данному делу, а равно если имеются основания считать этих лиц лично, прямо или косвенно, заинтересованными в исходе данного дела.

Потерпевшему, свидетелю, специалисту, эксперту, переводчику и понятому возмещаются в установленном Правительством РФ порядке расходы, понесенные ими в связи с явкой в суд, орган, к должностному лицу, в производстве которых находится дело об административном правонарушении.

Выводы

1. Круг субъектов участников производства по делу об административном правонарушении разнообразен, однако их можно подразделить на три группы: 1) лица, чьи интересы затрагиваются в производстве; 2) лица, представляющие интересы других лиц; 3) лица, осуществляющие процессуальные функции.

2. Объем полномочий в производстве зависит от статуса участника производства. Наибольшим объемом прав обладают лица, чьи интересы затрагиваются в производстве по делу об административном правонарушении.

Вопрос 3. Стадии и этапы производства по делам об административных правонарушениях

Стадии в производстве по делам об административных правонарушениях — его главные звенья, характеризующие логику и последовательность действий при рассмотрении и разрешении дел. Каждая стадия в производстве наполнена процессуальными действиями (этапами).

Под стадией понимается сравнительно самостоятельная часть производства, которая имеет свойственные только ей задачи. Стадии отличаются друг от друга и кругом участников производства. На каждой стадии совершаются разные процессуальные действия. Решение задач каждой стадии оформляется специальным процессуальным документом, который как бы подводит итог деятельности. После принятия такого акта начинается новая стадия.

Первой стадией производства по делу об административном правонарушении традиционно считается административное расследование.

Административное расследование состоит из этапов:

Первый этап. Возбуждение дела.

Возбуждение дела об административном правонарушении включает процессуальную деятельность по получению информации об административном правонарушении, ее оформлении и регистрации. На данном этапе разрешается целый ряд вопросов: является ли сообщение об административном правонарушении поводом к возбуждению дела; содержатся ли в источнике информации сведения о событии административного правонарушения, нет ли обстоятельств, исключающих производство по делу; уточняется, по какой статье квалифицируется данное административное правонарушение, возникает ли необходимость административного расследования, подлежат ли материалы дела передаче по подведомственности или подсудности, и др.

Под поводами к возбуждению дела в соответствии с ч.1 ст. 28.1 КоАП РФ следует понимать все источники, из которых полномочные органы государства или должностные лица получают информацию о совершенном административном правонарушении, обязывающую их принять решение приступить к производству по делу об административном правонарушении. К таким источникам относятся:

1) непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения;

2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения;

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, за исключением некоторых административных правонарушений.

Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении является наличие достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения.

Дело об административном правонарушении может быть возбуждено должностным лицом, уполномоченным составлять протокол об административном правонарушении только при наличии хотя бы одного из поводов и одного из оснований. При этом оно считается возбужденным с момента:

1) составления первого протокола о применении мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренных статьей 27.1 КоАП;

2) составления протокола об административном правонарушении или вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об административном правонарушении;

3) вынесения определения о возбуждении дела об административном правонарушении при необходимости проведения административного расследования, предусмотренного статьей 28.7 КоАП.

Второй этап. Установление фактических обстоятельств дела.

В ходе него осуществляется получение объяснений, назначение экспертного исследования применение мер обеспечения производства по делу об административных правонарушениях: доставление, задержание, изъятие вещей и документов; медицинское освидетельствование на состояние опьянения и т. д. Указанные мероприятия оформляются, как правило, соответствующими протоколами.

Третий этап. Процессуальное оформление результатов расследования. В рамках данного этапа осуществляется составление протокола об административном правонарушении (ст. 28.2), который содержит "формулу обвинения". Копия протокола об административном правонарушении после его составления вручается под расписку физическому лицу или законному представителю, а также потерпевшему.

Четвертый этап. Направление материалов для рассмотрения по подведомственности (чаще всего руководителю органа внутренних дел (начальнику милиции общественной безопасности), в суд.

Административное расследование проводится по месту совершения или выявления административного правонарушения.

Срок проведения административного расследования не может превышать один месяц с момента возбуждения дела об административном правонарушении. В исключительных случаях указанный срок по письменному ходатайству должностного лица, в производстве которого находится дело, может быть продлен вышестоящим должностным лицом на срок не более одного месяца, а по делам о нарушении таможенных правил начальником вышестоящего таможенного органа на срок до шести месяцев.

По окончании административного расследования составляется протокол об административном правонарушении либо выносится постановление о прекращении дела об административном правонарушении.

Второй стадией производства является стадия рассмотрение дела.

Она выступает в качестве главной стадии, поскольку в ходе её осуществления принимается акт (постановление) о признании гражданина либо юридического лица виновным и назначаются меры административного наказания.

Рассмотрение дела об административных правонарушениях как самостоятельная стадия производства представляет собой совокупность процессуальных действий, направленных на проверку и юридическую оценку фактических обстоятельств дела и принятие по нему решения.

Этапы рассмотрения дела:

Первый этап. Подготовка дела к рассмотрению (ст. 29.1 КоАП).

В процессе подготовки дела об административном правонарушении к рассмотрению судья, орган, должностное лицо изучает его, разрешая при этом вопрос о том, относится ли к его компетенции рассмотрение данного дела. Если судья, орган, должностное лицо установит, что поступившее дело относится к его компетенции, то дело принимается к рассмотрению. В противном случае материалы дела направляются по подведомственности. В случаях, когда имеет место двойная подведомственность, дело рассматривает тот орган (должностное лицо), к которому оно поступило.

Помимо этого в рамках данного этапа осуществляется проверка качества протокола, иных материалов дела, достаточность имеющихся материалов для их рассмотрения, а также наличие ходатайств и отводов.

Второй этап. Анализ собранных материалов, обстоятельств дела, доказательств.

Третий этап. Вынесение постановления по делу (ст. 2КоАП).

По делу об административном правонарушении может быть вынесено одно из следующих постановлений:

— о назначении административного наказания;

— о прекращении дела производством;

или определений:

— о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным назначать административные наказания иного вида или размера либо применять иные меры воздействия;

— о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если выяснено, что рассмотрение дела не относится к компетенции рассмотревших его судьи, органа, должностного лица.

Четвертый этап. Объявление постановления по делу.

Постановление по делу об административном правонарушении объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела. Копия постановления по делу об административном правонарушении вручается под расписку физическому лицу, или законному представителю физического лица, или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему либо высылается указанным лицам в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления.

Третьей стадией производства является факультативная стадия — пересмотр постановления по делу.

В её рамках дело рассматривается вновь. Наличие или отсутствие данной стадии зависит от лиц, которые наделены правом подачи жалобы или протеста по делу.

Обжалование постановления по делу об административном правонарушении представляет собой совокупность процессуальных действий, направленных на восстановление нарушенных прав и охраняемых интересов граждан, средство выявления и устранения недостатков в деятельности органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях.

Этапы:

Первый этап. Обжалование, опротестование постановления.

В жалобе содержатся доводы со ссылками на законы и иные нормативные правовые акты, которые, по мнению лица, подающего жалобу, уполномоченное должностное лицо должно было при рассмотрении дела об административном правонарушении применить, но не сделало этого либо применило неправильно, подтверждая свои доводы имеющимися в деле доказательствами. Жалоба должна завершаться изложением требований заявителя исходя из полномочий инстанций.

Протест подается прокурором в связи с нарушением требований закона при рассмотрении дела об административном правонарушении.

Второй этап. Проверка законности и обоснованности постановления.

Жалоба рассматривается судьей, должностным лицом единолично. При её рассмотрении проверяются на основании имеющихся в деле и дополнительно представленных материалов законность и обоснованность вынесенного постановления, в частности заслушиваются объяснения физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых вынесено постановление по делу об административном правонарушении; при необходимости заслушиваются показания других лиц, участвующих в рассмотрении жалобы, пояснения специалиста и заключение эксперта, исследуются иные доказательства, осуществляются другие процессуальные действия в соответствии с КоАП РФ.

Третий этап. Вынесение решения по жалобе.

По результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении выносится одно из следующих решений:

— об оставлении постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения;

— об изменении постановления, если при этом не усиливается административное наказание или иным образом не ухудшается положение лица, в отношении которого вынесено постановление;

— об отмене постановления и о прекращении производства по делу;

— об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение судье, в орган, должностному лицу, правомочным рассмотреть дело, в случаях существенного нарушения процессуальных требований;

— об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по подведомственности.

Четвертый этап. Реализация решения.

Четвертой и заключительной стадией производства является стадия исполнения постановления (раздел 5 КоАП РФ).

Исполнение постановления - заключительная стадия производства по делу об административном правонарушении. Задачами исполнительного производства являются обеспечение исполнения вынесенного постановления, защита законных прав и интересов физических и юридических лиц, предупреждение административных правонарушений, воспитание граждан в духе уважения и соблюдения законов, прав других граждан, ответственности перед обществом.

Вывод: производство по делам об административных правонарушениях состоит из четырех стадий: административного расследования, принятия решения, пересмотра и исполнения постановления.

Вопрос 4. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях

Что касается мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях (гл. 27 КоАП) (доставления лица, привлекаемого к административной ответственности, в орган внутренних дел и его административное задержание, личный досмотр и досмотр вещей, изъятие вещей и документов, осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов; отстранение от управления транспортным средством, медицинское освидетельствование на состояние опьянения, досмотр транспортного средства, задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации, арест товаров, транспортных средств и иных вещей, привод, временный запрет деятельности), то КоАП РФ и закон РСФСР “О милиции” допускают их применение практически всеми сотрудниками милиции. Полный перечень данных мер приведен в ч. 1 ст. 27.1 КоАП. На лекции основное внимание будет уделено такой мере, как административное задержание.

Административное задержание граждан является административно-процессуальной мерой, применяемой в связи с совершением правонарушения и состоящей в кратковременном ограничении свободы правонарушителя путем его помещения и содержания в специально охраняемом помещении милиции - комнате для задержанных.

Возможно и другое понимание административного задержания - как кратковременного ограничения свободы правонарушителя путем его остановки и ограничения свободы передвижения (задержание “на месте”).

Основания и порядок административного задержания (и доставления) граждан урегулированы в основном ст. ст. 27.3-27.6 КоАП РФ, ст. 11 Закона “О милиции”, а также другими нормативными правовыми актами (например, Федеральным Конституционным Законом “О чрезвычайном положении”) и др.

Возникает вопрос: за любое ли административное правонарушение правонарушители могут подвергаться милицией административному задержанию?

Действующее законодательство в целом положительно отвечает на этот вопрос. Статья 27.3 КоАП РФ говорит о том, что органы внутренних дел могут осуществлять административное задержание лиц, совершивших правонарушения, рассматриваемые органами внутренних дел, либо по которым они вправе составить протоколы об административных правонарушениях, а также при выявлении любых административных правонарушений, если к ним обратились должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях.

Возникает и другой вопрос: все ли лица за совершение перечисленных правонарушений могут подлежать административному задержанию?

Российское законодательство на этот вопрос отвечает отрицательно. Административному задержанию не подлежат:

1) иностранные граждане, пользующиеся дипломатическим иммунитетом;

2) депутаты всех звеньев представительной власти на соответствующей территории;

3) судьи;

4) прокуроры и некоторые другие лица (см. комментарий к ст. 11 Закона о милиции).

Различают общий и специальные виды административного задержания.

Общее административное задержание может длиться не более 3 часов. При этом срок задержания исчисляется с момента доставления правонарушителя для составления протокола, а лица, находящегося в состоянии опьянения, - со времени его вытрезвления (ст. 27.5 КоАП).

К специальным видам административного задержания можно отнести следующее:

1) задержание лиц в соответствии с чч. 2 и 3 ст. 27.5 КоАП (до 48 час.).

2) Задержание и содержание в милиции лиц, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания и административного ареста, для последующей передачи их соответствующим органам и учреждениям (до передачи).

3) Задержание военнослужащих, подозреваемых в совершении преступления или административного правонарушения, до передачи их военным патрулям, военному коменданту, командирам воинских частей или военным комиссарам.

Вывод: по своему назначению меры административно-процессуального обеспечения (принуждения) используются субъектами административно-процессуальной деятельности для сбора и закрепления доказательств, выполнения необходимых действий по расследованию административных проступков, исполнению принятых решений. Указанные меры тесным образом связаны с реализацией института административной ответственности, предшествуют последующему привлечению к ней нарушителя, создавая для этого необходимые условия.

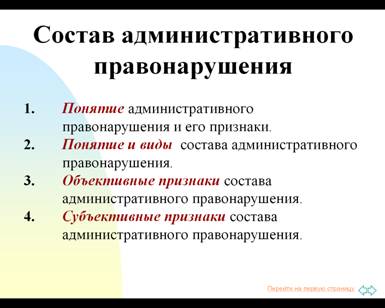

СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Лекция - презентация

Тема лекции: Состав административного правонарушения

1.Понятие административного правонарушения и его основные признаки

2.Понятие и виды составов административных правонарушений

3.Объективные признаки состава административного правонарушения

4.Субъективные признаки состава административного правонарушения

Литература:

1.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 01.01.01 г. //Собрание законодательства РФ. 2002. № 1.(ч.1). Ст. 1.

2.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000г. , в ред. от 01.01.01 г. //Собрание законодательства РФ. 2000. № 32. Ст.3340.

3.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 01.01.01 г. , в ред. от 2 февраля 2006г. //Собрание законодательства РФ. 1998г. № 30. Ст.3824.

4.Бюджетный кодекс Российской Федерации от 01.01.01 г. , в ред. от 2 февраля 2006г. //Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.

5.Закон Кемеровской области от 01.01.01 г. «Об административных правонарушениях в Кемеровской области» // Кузбасс. 1 июля 2007.

Специальная литература:

1.Бахрах ответственность по российскому законодательству.- М., 2004.

2. Административная ответственность юридических лиц // Российская юстиция. 2001. №3.

3.Лукаш об административных правонарушениях. Порядок и практика применения КоАП РФ.- М.: Книжный мир, 2003.

4.Назаров ответственность юридических лиц в России: учебное пособие.- Нижний Новгород, 2003.

5.Тимошенко ответственность. Учебное пособие. – М., 2004.

6.Кисин правонарушение: понятие, состав, квалификация. Учебное пособие. - М., 1991.

1.Понятие административного правонарушения и его основные признаки.

Поведение людей в обществе может быть правомерным и неправомерным, т. е. противоправным. Противоправное поведение выражается в совершении гражданско-правовых деликтов, дисциплинарных проступков, преступлений и административных правонарушений.

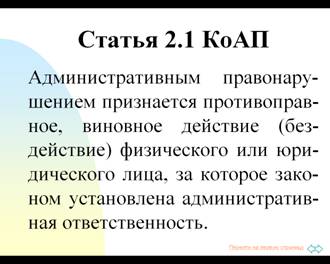

Понятие административного правонарушения сформулировано в ст. 2.1. КоАП РФ. В соответствии с данной статьей административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Анализ вышеуказанной нормы позволяет выявить общие признаки, присущие всем административным правонарушениям, отличающие последние от правомерного поведения, а также от иных правонарушений (преступлений, дисциплинарных проступков и пр.).

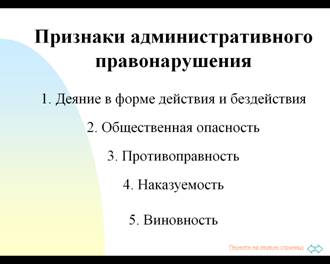

К числу таких признаков относятся следующие:

- деяние;

- общественная опасность;

- административная противоправность;

- административная наказуемость;

- виновность.

Раскроем содержание указанных признаков.

Административное правонарушение – это деяние, т. е. сознательное, волевое действие или бездействие лица, а не мысли или желания. Действие - активное невыполнение обязанности, законного требования, а также нарушение запрета (например, нарушение правил охоты, невыполнение требования сотрудника милиции об остановке транспортного средства). Бездействие – пассивное невыполнение обязанности (например, неисполнение гражданами обязанности по воинскому учету). Часто одни и те же обязанности могут быть нарушены как действием, так и бездействием (например, нарушение правил охраны водных объектов).

Следующим признаком, присущим административному правонарушению является его общественная опасность. Одни авторы считают, что признаком административного правонарушения является его антиобщественная направленность, общественная опасность. Другие – признают вредностный характер административного правонарушения. Третьи – материальную сущность административного правонарушения вообще не рассматривают.

Вряд ли можно согласиться с утверждением, что административное правонарушение не является общественно опасным деянием. Действительно, у некоторых административных правонарушений, на первый взгляд, общественная опасность не столь очевидна. Однако в массовости этих правонарушений и проявляется их общественная опасность. Скажем, продажа лицом товара с нарушением дисциплины цен в однократном проявлении – незначительное нарушение, но если это же нарушение носит массовый характер, то оно уже представляет серьезную угрозу, может нанести вред экономике, существующим общественным отношениям, интересам личности, общества и государства.

Общественная опасность административного правонарушения выражается в посягательстве, причинении или создании реальной угрозы причинения вреда общественным отношениям, охраняемым нормами права.

Данный признак прямо не включен в определение административного правонарушения, однако как административное правонарушение поведение физического или юридического лица может быть расценено только тогда, когда оно представляет угрозу охраняемым общественным отношениям.

Если бы административные правонарушения не влекли за собой вредных последствий, не представляли бы опасности для общества, государству не требовалось бы устанавливать административную ответственность за их совершение, создавать аппарат для борьбы с ними. Достаточно было бы ограничиться мерами морального, общественного воздействия.

Признание общественной опасности в качестве сущностного (материального) признака административного правонарушения означает, что деяние, лишенное его, не может квалифицироваться как административное правонарушение.

Юридическим выражением признака общественной опасности административного правонарушения является его административная противоправность. Противоправность – это условие, без которого немыслима административная ответственность. Административным правонарушением может быть признано только такое поведение (действие или бездействие), которое запрещено нормами административного права (противоречит содержащимся в них предписаниям). Причем эти запреты и предписания устанавливаются нормативно-правовым актами Российской Федерации и ее субъектов (ст. ст. 1.1., 1.3. КоАП РФ). Отсюда следует, что не всякое общественно опасное деяние будет противоправным, хотя бы в силу того, что законодатель не установил правового запрета на его совершение. В наличии или отсутствии правового запрета на совершение тех или иных действий можно убедиться, проанализировав Особенную часть КоАП РФ и законодательство об административных правонарушениях субъектов РФ.

Таким образом, если общественная опасность является качеством, объективно присущим определенным деяниям, то их противоправность устанавливается законодателем в нормах, запрещающих совершение подобных деяний. Общественная опасность деяния не означает его обязательной противоправности. Законодатель не всегда реагирует на существование общественно опасных деяний установлением правового запрета на их совершение.

Неотъемлемым признаком административного правонарушения является административная наказуемость, которая выражается в том, что общественно опасное деяние, запрещенное федеральным законом или законом субъектов РФ, признается административным правонарушением лишь в том случае, когда за его совершение предусмотрена административная ответственность.

В КоАП РФ предусмотрены основания при наличии которых признак административной наказуемости не реализуется.

Обязательным признаком административного правонарушения является виновность совершенного деяния. Вина выражает психическое отношение лица к содеянному и его последствиям. Для признания действия или бездействия правонарушением надо установить, что оно явилось проявлением воли и разума, т. е. результатом психической деятельности здравомыслящего лица. Не может оцениваться как административное правонарушение общественно опасное, противоправное и административно наказуемое деяние, совершенное против воли человека, лицом не способным руководить своими действиями, отдавать им отчет. Такое лицо в соответствии со ст. 2.8. КоАП РФ признается невменяемым и к административной ответственности не привлекается. Например, не может рассматриваться как административное правонарушение дорожно-транспортное происшествие, случившееся в результате того, что водитель автомобиля внезапно потерял сознание и не мог управлять автомобилем.

Следует заметить, что принцип виновной ответственности в равной мере действует в отношении как физических, так и юридических лиц. И поэтому ч. 2 ст. 2.1. КоАП РФ содержит такое понятие, которое раскрывает признак виновности организаций и учреждений: «юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению».

Итак, рассмотрев данный вопрос лекции можно сделать следующий вывод. Руководствуясь основными теоретическими положениями науки административного права о понятии и признаках административного правонарушения, мы установили, какое деяние (действие или бездействие) следует считать административным правонарушением. Любое административное правонарушение характеризуется наличием таких признаков, как общественная опасность, административная противоправность, наказуемость и виновность. Отсутствие любого из них означает, что рассматриваемое действие или бездействие физических или юридических лиц не является административным правонарушением. Оно может быть либо правомерным поведением, либо иным правонарушение. В условиях режима законности очень важно различать виды правонарушений, чтобы правильно квалифицировать конкретные правонарушения, законно и обоснованно наказывать виновных.

Преступления от проступков (административных, дисциплинарных) отличает ряд свойств. Первичные отличия – это общественная опасность и вид противоправности. Конечно, прежде всего, учитывается материальный критерий – уровень вредности деяния для общества. А на основе такой оценки решают вопросы о виде противоправности: уголовной, административной, дисциплинарной. Уже после квалификации деяния как преступления или административного правонарушения проявляются и вторичные различия: порядок привлечения к ответственности, виды и размеры наказаний.

Вторичные критерии различий действуют после того, как решен вопрос о виде противоправности. Речь идет о разных процессуальных нормах, используемых для привлечения к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности, о различии между уголовными, административными и дисциплинарными санкциями, о состоянии судимости или административной (дисциплинарной) наказанности и других вторичных признаках.

Общественная опасность – это системный признак правонарушения. Он возникает из взаимодействия простых, первичных признаков состава правонарушения, названных в нормах УК, КоАП: форма вины, размер ущерба, способ, время, место совершения деяния, признаки его субъекта и др. Поэтому для квалификации деяния как преступления по соответствующей статье УК РФ или как правонарушения по статье КоАП РФ нужно анализировать признаки соответствующих составов.

Сравнивая административные правонарушения с дисциплинарными проступками, прежде всего, следует остановиться на таком формальном признаке как противоправность. Все, что связано с административными правонарушениями: их составы, система санкций и др., регулируется административным правом. Борьба с дисциплинарными проступками регламентируется трудовым правом, но дисциплинарная ответственность военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и других правоохранительных служб – административным правом, а заключенных – уголовно-исполнительным. При этом составы дисциплинарных проступков закреплены в самом общем виде, не конкретизированы.

Значительные различия существуют между субъектами этих проступков. Субъектом дисциплинарного проступка может быть только гражданин, являющийся работником определенной организации. И эта ответственность наступает за нарушение трудовых, служебных обязанностей.

К ответственности за дисциплинарные проступки привлекает руководитель, субъект линейной власти, а к административной ответственности – представитель власти, субъект функциональной власти «в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости» (ст. 318 УК РФ).

Рассматриваемые виды правонарушений отличаются еще и такими вторичными критериями, как порядок привлечения к ответственности, системы дисциплинарных взысканий и административных наказаний.

2. Понятие и виды составов административных правонарушений.

Понятие административного правонарушения содержит общие социально-правовые признаки, присущие всем без исключения административным правонарушениям. Всем им присущи такие признаки как общественная опасность, противоправность, наказуемость и виновность деяния.

Однако каждый вид административного правонарушения имеет свои специфические признаки, характеризующие деяние, его последствия и личность правонарушителя. Их совокупность в юриспруденции получила название состава административного правонарушения. Именно в составах административных правонарушений конкретизируются общие признаки понятия административного правонарушения. Описание признаков состава того или иного административного правонарушения содержится в диспозициях статей Особенной части КоАП РФ и в соответствующих главах Законов субъектов РФ об административных правонарушениях.

Указания на иные признаки состава правонарушения – общие для всех административных правонарушений, содержатся в нормах Общей части КоАП. Поэтому правильное понимание содержания той или иной статьи Особенной части кодекса невозможно при ее изолированном рассмотрении, вне связи с другими нормами. Так, при отсутствии в тексте ст. 20.1 КоАП РФ указания на то, что изложенные в ней действия могут быть признаны правонарушением, если они совершены виновно, вменяемым лицом, достигшим шестнадцатилетнего возраста, подразумевается, что эти признаки органически входят в состав данного правонарушения, как и в состав любого другого правонарушения.

Однако не все признаки совершенного административного правонарушения имеют юридическое значение. К их числу относятся лишь те, которые в соответствии с законом определяют правовые последствия совершенного деяния. Наиболее важные из них, отражающие специфические свойства общественно опасных деяний, используются законодателем для конструирования составов тех или иных административных правонарушений. Закрепленные в норме права, эти признаки становятся обязательными. Отсутствие одного из указанных в правовой норме признаков состава означает, что лицо не совершило правонарушения, предусмотренного данной нормой.

Признаки, находящиеся за пределами состава, имеют важное значение для индивидуализации административного наказания, но не определяют наличие или отсутствие самого состава административного правонарушения.

Итак, состав административного правонарушения – это закрепленная в нормах права система признаков, при наличии которых общественно опасное деяние считается административным правонарушением.

В составе административного правонарушения выделяют объективные и субъективные признаки (элементы).

К объективным признакам состава относятся объект и объективная сторона. К субъективным признакам субъект и субъективная сторона.

В свою очередь среди объективных и субъективных признаков состава административного правонарушения имеются как обязательные, так и факультативные признаки.

Обязательные (конструктивные) признаки присущи всем без исключения составам (например, деяние, вина и др.).

Факультативными называют признаки, которые характерны лишь для некоторых составов административных правонарушений и, следовательно, не имеют юридического значения для правовой оценки (квалификации) других правонарушений (например, место, время, способ совершения правонарушения и др.).

Общественная опасность и противоправность не входят ни в одну из его сторон. Общественная опасность и противоправность – вторичные, производные свойства состава, на существование которых особым образом влияет каждый первичный признак любой его стороны.

Все вышеназванные признаки можно использовать при делении составов на виды.

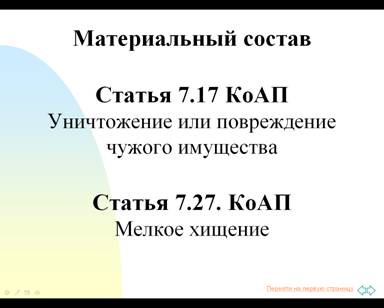

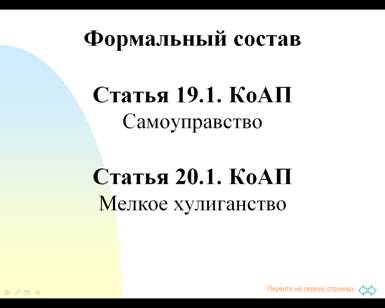

Начиная группировку составов по их конструктивным признакам, следует отметить, что законодатель группирует составы по признаку родового объекта, который указан в названии глав Особенной части КоАП РФ. По наличию признака материального ущерба составы принято делить на материальные и формальные.

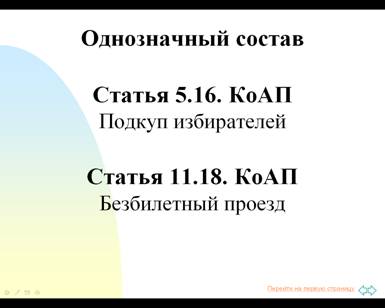

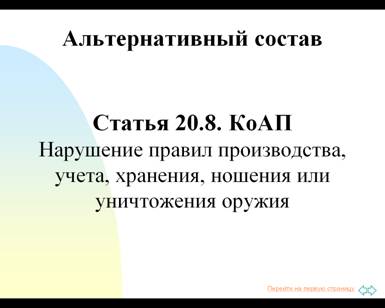

При группировке составов можно использовать и другие признаки объективной стороны. Например, по месту совершения правонарушения (общественное место и т. д.), по средствам совершения правонарушения (наркотические, транспортные и др.), по форме деяния (действие или бездействие), по количеству противоправный деяний перечисленных в составе на однозначные и альтернативные.

Большое значение имеет разграничение правонарушений по признакам субъекта (гражданин, должностное лицо, юридическое лицо), формам вины и др.

По признакам юридической техники нужно различать составы общие (общая нормы) и специальные (специальная норма). Если одно и тоже деяние подпадает под признаки общей и специальной нормы (например, ст. 14.1 и 20.16), то действует специальная норма.

Можно выделить составы с определенными и неопределенными признаками. Неопределенные признаки делятся на бланкетные и оценочные. Из бланкетных можно назвать такие как: нарушение санитарных правил,

законодательства о рекламе, нарушение сроков. Оценочные признаки предполагают их выведение правоприменителем из конкретной ситуации (например, ненадлежащее управление, грубое нарушение, оскорбительное приставание, злостное неповиновение, преднамеренное банкротство).

3.Объективные признаки состава административного правонарушения

Объектом административного правонарушения являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые мерами административной ответственности. Деяние может быть признано административным правонарушением лишь в том случае, если оно причиняет ущерб или содержит угрозу причинения вреда охраняемым общественным отношениям.

В науке административного права принято выделение общего, родового и непосредственного объекта.

В качестве общего объекта административного правонарушения рассматривается вся совокупность общественных отношений, указанных в ст.1.2 КоАП РФ. К ним относятся: «права и свободы человека и гражданина, здоровье граждан, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, общественная нравственность, окружающая среда, установленный порядок осуществления государственной власти, общественный порядок и общественная безопасность, собственность, законные экономические интересы физических и юридических лиц, общества и государства». Родовым объектом признается группа однородных, близких по содержанию или сфере (отрасли) возникновения и существования общественных отношений. Такая относительно самостоятельная группа отношений является частью общего объекта административного правонарушения.

|

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |