· математические модели анализа, позволяющие оценить принимаемые аудиторские решения, многие задачи имеют математическую основу, следовательно, могут рассматриваться как объект автоматизации;

· создание и использование информационно-справочных систем (Консультант, Гарант);

· наличие нормативно-правовой базы создания системы автоматизированной аудиторской деятельности (СААД).

Особое внимание аудиторов следует обратить на целесообразность применения в ходе аудита компьютерных возможностей для:

· чтения компьютерных файлов и отбора данных;

· выполнения расчетов;

· создания рабочих файлов и печати отчетов удобного (для аудитора и клиента) формата;

· использования программ, действующих на предприятии (в оригинальном или модифицированном виде) для выполнения проверочных процедур;

· создания специальных аудиторских программ (силами самого аудитора, персонала предприятия или приглашенных программистов).

Автоматизированный аудит предполагает поэтапное выполнение ряда рекомендуемых процедур:

· установление цели автоматизированного аудита, исходя из условий конкретного задания;

· определение состава компьютерных систем предприятия;

· наметка типов операций, которые необходимо протестировать;

· определение круга аудиторского и компьютерного персонала, который будет участвовать в обработке данных;

· решение организационных задач применения компьютерной техники;

· определение характера и масштаба процедур компьютерной обработки данных и требований к представлению ее результатов;

· обеспечение контроля за ходом компьютеризированных проверочных процедур аудита;

· осуществление документирования используемых аудиторами приемов компьютерной обработки данных;

· обеспечение оценки полученных результатов для формирования итоговых выводов и составления аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности предприятия.

По признанию аудиторов, целесообразным считается широкое использование аудиторами различных методов компьютерного тестирования данных. Популярный прием тестирования – ввод примера какой-либо операции в компьютерную систему предприятия и последующее сравнение результатов обработки этой операции с заранее известными аудитору значениями. Затем введенные для теста данные удаляются из системы компьютерной обработки данных предприятия. Особенно полезно – протестировать надежность системы паролей и других средств контроля, установленных предприятием для защиты данных.

Обеспечивающие компоненты СААД – это

· техническое обеспечение

· математическое обеспечение

· программное обеспечение и т. д.

Можно выделить 2 комплекса функциональных подсистем СААД.

Собственно аудит (контроль деятельности персонала, формирование регистров учета, анализ бухгалтерской и финансовой отчетности с целью подтверждения ее достоверности).

Услуги, сопутствующие аудиту (разные виды работ: проведение экономического анализа, консультационные услуги, ведение учета экономического субъекта, восстановление учета, автоматизация учета).

Все ошибки в бухгалтерском и налоговом учете, выявляемые системой СААД, можно разделить на умышленные и неумышленные; системные и случайные.

Системные ошибки связаны с ошибками в алгоритмах.

Наиболее типичные ошибки:

· случайные: технический сбой, потеря информации, ошибка ввода, ошибки в расчетах;

· системные: ошибка в алгоритме, ошибки в классификаторах, справочных системах.

Качество работы каждого вида контроля оценивается риском и вероятностью необнаружения существенной ошибки. Произведение этих вероятностей определяет аудиторский риск– т. е. вероятность того, что существенные ошибки не будут выявлены в процессе аудиторской проверки.

Аудиторские риски, связанные с автоматизацией учета, зависят от типичных ошибок, связанных с беспорядком в учете – отсутствие первичных документов, неверное оформление хозяйственных операций, отсутствие операции, отсутствие системы безопасности в учете и т. п.

Особое значение имеют аудиторские риски, связанные с квалификацией учетного персонала, этому на предприятии должно уделяться большое внимание.

Проблема сохранности данных компьютерного учета – связана с аппаратно-программными данными и использованием электронной почты. Аудиторская проверка должна выявить, все ли меры применяются, есть ли системный администратор, резервные копии программ и т. п. Если нет - риск возрастает.

Аудитор должен проверить:

· технические и программные средства;

· квалификацию персонала: требования руководства к квалификации персонала, наличие схем документооборота, организацию обучения персонала, наличие сертификатов и т. п.

Практика применения ПК в аудиторских проверках включает:

· оценка среды компьютерной обработки данных проверяемого экономического субъекта;

· оценка рисков утраты данных компьютерного учета;

· оценка рисков по вводу и обработке данных.

Правилом (стандартом) аудиторской деятельности "Проведение аудита с помощью компьютеров" (одобрено Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ 11 июля 2000 г., протокол N1) предусмотрены следующие требования к используемым в аудите программным средствам:

· анализ содержания формируемой в бухгалтерии экономического субъекта базы данных, если таковая существует и доступна;

· контроль показателей, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета экономического субъекта;

· тестирование алгоритмов, используемых в автоматизированной системе бухгалтерского учета;

· контроль соответствия показателей, содержащихся в формах бухгалтерской отчетности, данным бухгалтерских регистров или базы данных, формируемой в бухгалтерии при обработке первичных документов;

· использование возможностей поисково-справочных информационных систем в области нормативных и законодательных актов, регламентирующих бухгалтерский учет и аудит в Российской Федерации;

· формирование аудиторской документации (рабочей и итоговой).

Кроме того, можно сформулировать дополнительные требования, которым должна удовлетворять компьютерная аудиторская система и информационная технология, на которой она базируется:

· информационная технология должна предоставлять пользователю легкий доступ к справочным системам (законы, постановления, федеральные и региональные нормативные акты);

· в процессе аудита необходимо ответить на огромное количество вопросов, освещающих состояние хозяйствующего субъекта. Поэтому информационная технология должна играть для аудитора роль «подсказчика», который советует не только, что делать, но и в какой последовательности. Во всяком случае, аудитор не должен терять время, роясь в каких-то записках и отмечая ответы на бумаге;

· информационная технология должна носить диалоговый характер, причем элемент «подсказки» должен органически сочетаться с актом ответа аудитора на поставленные вопросы;

· между вводом данных и расчетом показателей не должно быть большого временного интервала, желательно, чтобы расчеты выполнялись практически мгновенно;

· компьютерная аудиторская система должна, по возможности, базироваться на информационной технологии, являющейся надстройкой над программным продуктом, изучаемым в курсе информатики в высших учебных заведениях экономического профиля. что обеспечит ее быстрое освоение пользователем;

· информационная технология должна обеспечивать проведение сложных расчетов, например, решение задач оптимизации (как линейных, так и нелинейных), оценку статистических показателей, вплоть до показателей, находимых методами многомерного статистического анализа;

· информационная технология должна обеспечивать удобный интерфейс с известными программными продуктами, в первую очередь - с продуктами, входящими в пакет Microsoft Office;

· должна обеспечиваться возможность распечатки результатов сразу же после ввода данных и проведения расчетов;

· весьма желательно, чтобы аудитор, имеющий по информатике знания в объеме, обеспечиваемом высшими учебными заведениями экономического профиля, мог вносить в компьютерную аудиторскую систему необходимые поправки, как в связи с выявленными ошибками, так и в связи с изменениями в законодательстве. Поэтому в основе информационной технологии должен лежать достаточно простой объектно-ориентированный алгоритмический язык, желательно обладающий развитыми визуальными средствами.

Аудиторские системы предназначены, с одной стороны, контролировать, а с другой, – обеспечивать советом. При этом принципы их построения должны быть такими, чтобы было обеспечено достижение противоречивых целей ее частей эффективным образом. К таким принципам относятся:

· для создания общесистемной части:

комплексность;

единая система хранения информации;

· для создания контролирующей части:

минимум риска появления аудиторской ошибки;

минимальный, но достаточный ввод исходных данных;

единство и согласованность схем формирования аудиторского отчета;

· для создания советующей части:

сопоставимость результатов;

целенаправленность результатов;

минимум неопределенности результатов.

Принцип комплексности является общепризнанным при построении любой информационной системы и предполагает разработку общей модели реальных процессов (в данном случае модели аудита). Общая модель должна отображать основные цели построения системы, ограничения, приемы фиксации хозяйственных процессов в бухгалтерских документах. Наличие общесистемной модели позволяет установить взаимосвязь между задачами аудита, методами и операциями контроля и, что очень важно, с исходными бухгалтерскими документами. Такая модель может быть представлена с помощью правил (процедур), отражающих характер проверочных действий и перечня всех исходных и результирующих данных, получаемых в результате аудита. Форма представления модели – как правило, блок-схемы, в которых слева от блока контроля указываются входные бухгалтерские документы, а справа – аудиторские реакции (сообщения).

Принцип единой системы хранения информации обращает внимание на неотъемлемую характеристику всякой информационной системы, а именно: однократность ввода и многократность использования данных. Единая информационная база, обслуживая различные задачи, позволяет сократить затраты на корректировку данных за счет снижения уровня их дублирования.

Принцип минимума риска появления аудиторской ошибки требует знания главных зон «риска» и включения этих зон в технологию контроля. Реализация данного принципа основана на максимальном охвате зон «риска», а, следовательно, на выделении особой группы бухгалтерской документации, что входит в противоречие со следующим принципом.

Принцип минимального, но достаточного ввода исходных данных предполагает в идеале полный отказ от ручного ввода входной оперативной информации. Это возможно лишь в том случае, если аудиторская система снабжена средствами автоматической настройки на файлы информационной базы клиента. Если же подобные средства отсутствуют, то следует стремиться к такой модели аудита, которая требует в большей части своей работы лишь подтверждающую информацию типа «да», «нет».

Принцип единства к согласованности схем формирования аудиторского отчета дополняет принцип комплексности в той его части, которая касается отдельных аудиторских задач. Если принцип комплексности требует создания единой общей модели, которая позволяет охватить аудиторский процесс в целом, то данный принцип ориентирует на ликвидацию противоречий между общей и частными моделями аудиторских задач. Единая схема позволит создать несколько технологий аудита в зависимости от поставленных перед пользователем целей. Единая схема позволит:

· ликвидировать дублирование аудиторских проверок в различных задачах; или

· создать несколько технологий проверки правильности расчетов.

Принцип сопоставимости результатов требует использования таких методов расчета, которые могли бы быть сопоставимы с результатами расчетов за различные периоды.

Принцип целенаправленности предполагает ориентацию консультирующего аудита на конкретного пользователя и удовлетворение его требований.

Принцип минимума неопределенности требует выдачи таких советов, которые в максимальной степени были бы конкретны. Добиться реализации этого принципа на практике особенно трудно, если речь идет о внешней по отношению к предприятию информации. Как правило, во внимание приходится принимать информацию, достоверность которой оценивается тем или иным способом. К такой информации относится будущая политика национального (государственного) банка, таможенная политика, политика межгосударственных структур, возможные природные катаклизмы (неурожай, половодье и пр.) и т. д. Для того чтобы советующий аудит был полезен, он должен уметь бороться с неопределенностью и выдавать советы с минимальной расплывчатостью. Для этого создают аудиторские советующие системы.

В аудиторской деятельности используются следующие группы программ [10]:

· офисные программы;

· справочно-правовые системы;

· бухгалтерские программы;

· программы финансового анализа;

· специальное программное обеспечение аудиторской деятельности.

К офисным программам относятся табличные процессоры, системы управления базами данных и текстовые процессоры.

Справочно-правовая система (СПС) – это система юридически обработанной и оперативно обновляющейся правовой информации в сочетании с поисковыми и иными сервисными программными инструментами.

Российские СПС можно классифицировать по трем основным группам:

1) негосударственные СПС массового тиражирования;

2) малотиражные негосударственные СПС;

3) государственные СПС.

К первой группе относятся СПС «КонсультантПлюс» (АО «КонсультантПлюс»), «ГАРАНТ» (НПП «Гарант-Сервис»), «Кодекс» ( компания «Кодекс»»).

Ко второй группе принадлежат СПС «ЮСИС» (юридическое информационное агентство INTRALEX), «Референт II» (компания «Референт»), «Юристконсульт» и др.

Третья группа включает СПС «Эталон» (НЦПИ при Министерстве юстиции РФ), НТЦ «Система».

Бухгалтерские программы используются аудиторами по двум направлениям.

1. При проведении аудиторских проверок – аудиторская фирма обязана дать оценку компьютерной системе учета у клиента, в том числе оценить используемую им программу, правильность ее применения.

2. При оказании услуг – для восстановления бухгалтерского учета, ведения бухгалтерского учета в рамках оказываемых клиенту услуг.

Аудитором используются также специальные программы финансового анализа. Программные продукты финансового анализа используются для решения трех основных типовых задач:

1. Оценка текущего финансового состояния предприятия и основных тенденций его развития.

2. Выработка стратегических управленческих решений по развитию бизнеса, составление долгосрочных прогнозов развития бизнеса и оценка эффективности новых направлений деятельности.

3. Выработка тактических решений управления предприятием. Эта задача является прерогативой служб оперативного управления и напарвлена на выявление оптимальных путей текущего развития бизнеса.

Рассмотрим специальное программное обеспечение (ПО) аудиторской деятельности. К нему относятся программы «Эффект Аудитор» (компании «ГАРАНТ Интернэшнл» и «Метроном Аудит», Санкт-петербург); «Ассистент аудитора», «Ассистент внутреннего аудитора» ( фирма «Сервис-Аудит»», Москва); «Помощник аудитора» (фирмы «ДИЦ» и «Гольдберг Аудит», Москва), «ФинИнформ-Аудит» (фирма «ФинЭкскорт-НН», Н. Новгород) и др.

Существующие подходы можно разделить на три группы.

Первый подход предполагает использование набора тестов (рабочих таблиц), ориентированных на ввод констатирующей информации (да, нет). При этом бухгалтерская информация клиента полностью или частично игнорируется. Этот путь может привести к существенному риску пропуска ошибок.

Второй подход ориентирован на первичную информацию клиента, в которой отражены хозяйственные операции на синтетическом и аналитическом уровне. В этом случае требуются существенные затраты времени на ввод данных клиента.

Попытка найти гибкое сочетание упомянутых подходов, позволяющее формировать окончательное мнение аудитора как на основе тестов (рабочих таблиц), гак и на основе оценки достоверности первичной бухгалтерской информации клиента предпринята при разработке программного комплекса автоматизации, используемого нижегородской аудиторской фирмой «ФинЭскорт-НН».

Структура программного комплекса «ФинИнформ-АУДИТ» наглядно проиллюстрирована ниже на рис. 5.4.

Рис. 5.4 Структура программного комплекса автоматизации аудита

Для дальнейшего изложения следует дать определение понятия «база данных», т. к. в дальнейшем оно будет использоваться весьма часто.

База данных – это объективная форма представления и организации совокупности данных (например, статей, расчетов), систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ[1].

Рассмотрим основные структурные составляющие подробнее.

Источники информации представлены гремя элементами: базой правил бухгалтерского учета, базой данных клиента и базой документов.

База правил состоит из двух функционально не зависимых компонентов:

· набора рабочих таблиц по разделам общего плана аудита, предназначенного для тестирования соблюдения экономическим субъектом правил бухгалтерского учета, для ввода констатирующей информации (да/нет), а также необходимых комментариев. Ввод таблиц в базу данных производится из внешнего файла;

· справочника типовых бухгалтерских ошибок, который содержит информацию о типичных ошибках и нарушениях при ведении бухгалтерского учета со ссылкой на нормативные акты. Предусмотрена возможность добавления новых типичных ошибок в справочник непосредственно в ходе работы.

В базу данных клиента записываются показатели финансовой отчетности экономического субъекта и данные главной книги. Ввод данных финансовой отчетности (формы производится вручную, ввод данных Главной книги - вручную или из внешнего файла.

Программный комплекс «ФинИнформ-АУДИТ», разработанный аудиторской фирмой «ФинЭскорт-НН», позволяет формировать мнение аудитора как на основе тестов (рабочих таблиц), так и на основе оценки достоверности первичной бухгалтерской информации клиента.

В ходе проверки аудитор находится в принципиально иной, чем при традиционный методах проведения аудита, информационной среде. Каждому аудитору непосредственно с монитора доступна информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности и Главной книге клиента, а также результаты её обработки.

Исследуя отражение хозяйственных операций в учете, аудитор выражает частное мнение о достоверности отражения каждой проверяемой операции как минимум по двум счетам рабочего плана счетов. Частные мнения аудитора фиксируется в базе данных. Как отмечалось выше, собранная в ходе проверки всеми членами аудиторской группы информация записывается в единую базу данных, в результате вся она доступна всем членам группы, что дает возможность аудитору (руководителю проверки) использовать результаты работы своих коллег.

Принятый способ обработки информации является так же и хорошим средством контроля качества аудита. В случае если аудитор отмечает факт нарушения по какой-либо хозяйственной операции, зафиксированное им нарушение повлияет, как правило, на оценку достоверности и по другому разделу, который проверяет другой специалист. Он, в свою очередь, может согласиться или не согласиться с мнением коллеги. В этом случае они самостоятельно разрешают возникшее противоречие, а при необходимости обращаются к руководителю проверки.

Аналогично обстоит дело и с заполнением базы правил (тестовых таблиц) по выполнению правил бухгалтерского учета. Если разные аудиторы выразили противоположное мнение по одному из правил, программа выдаст руководителю проверки необходимое сообщение.

Таким образом, программа автоматически поддерживает целостность и непротиворечивость собранной в ходе аудита информации, обеспечивая руководителю проверки вывод обобщенных данных по экономическому субъекту в целом (с возможностью их детализации до уровня отдельной хозяйственной операции).

К достоинствам рассмотренной программы можно также отнести:

· автоматическое формирование данных о затраченном аудиторами рабочем времени;

· сведение к минимуму процесса документирования;

· абсолютную воспроизводимость полученных в ходе аудита результатов.

Структура рассматриваемой автоматизированной аудиторской системы предполагает четыре основных блока, функции которых соответствуют четырем этапам проведения аудита:

· блок подготовительного этапа;

· блок планирования;

· блок процедур аудита;

· блок заключительного этапа.

Блок подготовительного этапа содержит анкету для проверяемого предприятия и

бланки-тексты писем, которыми обмениваются аудитор и клиент перед заключением договора на аудит – письмо-предложение и письмо-обязательство.

На данном этапе производится сбор сведений о клиенте и полученная информация вводится в компьютер для последующего использования в других блоках.

Блок планирования содержит математические модели и алгоритмы расчетов величин аудиторского риска, уровня существенности и выборки. Через бланки-расчеты вводятся необходимые для расчетов исходные данные, соответствующие типу проверяемого предприятия. Ввод данных может осуществляться как вручную, так и автоматически из бухгалтерской базы. Последнее более предпочтительно, так как расчеты существенности и выборки для конкретных процедур основываются на знании конечного сальдо, дебетовых и кредитовых оборотов по конкретным счетам.

В результате расчетов программа определяет все требуемые для планирования величины. Здесь производится также выбор общего плана аудита и программы аудита.

Блок процедур аудита самый большой по объему и наиболее важный по значению. Он имеет следующие элементы:

· рабочие программы аудита по разделам;

· бланки-процедуры для каждого раздела аудита;

· бланки-тесты для отдельных разделов аудита;

· заключения по разделам аудита.

В данном блоке реализуется стратегия оптимизации объема вводимой информации с минимизацией риска аудиторских ошибок. Это наиболее сложная часть автоматизации системы, направленная на установление связей между вводимой информацией аудитора при выполнении процедур, расчетными значениями существенности и выборки и формированием заключения аудитора по конкретному разделу.

Существенную помощь в работе аудитора на данном этапе проверки могут оказать дополнительные средства справочного характера. Ими могут быть:

· вызов справочно-правовой системы;

· краткая справка из законодательных документов;

· перечень типовых ошибок для данной процедуры;

· методика выполнения процедуры и др.

Основной задачей блока процедур является подготовка материалов для аналитической части аудиторского заключения.

Блок заключительного этапа содержит бланки-шаблоны для подготовки официального заключения, имеющего вводную, аналитическую и заключительную части. Формы вводной и заключительной частей имеют стандартизованный вид. В блоке имеется бланк письменной информации аудитора руководству экономического субъекта.

Предложенная концепция построения аудиторской системы позволяет оптимизировать ввод информации и гибко поддерживать нормативно-правовую основу системы как на уровне бланков-процедур, так и путем использования справочной системы.

Достижение совместимости баз данных клиента и программ аудитора является необходимым условием для полноценного функционирования интегрированных аудиторских программ.

В ходе работы с аудиторскими системами «ФинИнформ-АУДИТ», «Помощник аудитора» и информационной технологией Visual Basic for Application, используемой для автоматизации аудита весьма существенно меняются взгляды на планирование аудита и организацию работы в целом. С точки зрения руководителя проверки возможность наблюдать в динамике результаты работы всей аудиторской группы является одновременно весьма действенным средством контроля качества работы аудиторов, дает возможность руководить проведением аудита на качественно ином уровне и, несомненно, раскрывает возможности творческого поиска новых методик и процедур аудита, недоступных при работе традиционными методами. Что касается результатов внедрения автоматизации - рост производительности труда несомненен, качество работы выше, а самое главное – аудиторы, освободившись от вала рутинной работы, получили возможность сосредоточить свои силы именно на своем деле – выражать мнение. То есть труд аудитора становится и более производительным, и более творческим.

5.4 Защита учетной информации

Для усиления эффективности деятельности фирмы и предотвращения хищений бухгалтеры должны создавать систему внутреннего контроля. Несмотря на обилие публикаций в этой области, проблема внутреннего контроля во многих источниках по бухгалтерскому учету и аудиту рассматривается в отрыве от информационной безопасности. Автор и сделал попытку ликвидировать этот пробел.

Для современной системы бухгалтерского учета характерен ряд особенностей, требующих защиты учетной информации:

– законодательные нововведения влекут за собой большие изменения как в самой бухгалтерской сфере, так и в области ее компьютеризации (перевод учета на новый План счетов, ввод в действие Налогового кодекса и др.). Без современных аппаратно-программных средств бухгалтер вряд ли сможет получить достоверную и своевременную учетную информацию. А компьютерные технологии в бухгалтерском учете порождают и новые информационные угрозы;

– информационная система бухгалтерского учета относится к классу сложных и динамических образований, построенных в многоуровневой архитектуре "клиент-сервер" с поддержкой связи с удаленными компонентами. Опасности подстерегают как внутри системы, так и приходят извне;

– в программном обеспечении могут быть умышленные или неумышленные ошибки, создающие проблемы в защите;

– усложнение автоматизированного учета ставит перед аудитором задачу оценки надежности системы, т. е. свойств ее по выполнению заданных функций при обеспечении сохранности информации и ее достоверности.

Незащищенные учетные данные приводят к серьезным недостаткам в системе управления предприятием:

множеству недокументированных эпизодов управления;

отсутствию у руководства целостной картины происходящего на предприятии в отдельных структурных подразделениях;

задержки в получении актуальной на момент принятия решения информации;

разногласиям между структурными подразделениями и отдельными исполнителями, совместно выполняющими работу, проистекающими из-за плохой взаимной информированности о состоянии деловых процессов;

жалобам сотрудников всех уровней на информационные перегрузки;

неприемлемым срокам разработки и рассылки деловых документов;

длительным срокам получения ретроспективной информации, накопленной на предприятии;

сложностям получения информации о текущем состоянии документа или делового процесса;

нежелательной утечке информации, происходящей вследствие неупорядоченного хранения больших объемов документов.

Новые информационные технологии в бухгалтерском учете на базе современных ПЭВМ, с одной стороны, обеспечивают высокое качество выполняемых работ, а с другой, - создают множество угроз, приводящих к непредсказуемым и даже катастрофическим последствиям. К числу таких угроз относятся следующие: проникновение посторонних лиц в базы учетных данных, повсеместное распространение компьютерных вирусов, ошибочный ввод учетных данных, ошибки в процессе проектирования и внедрения учетных систем и др. Противостоять возможной реализации угроз можно только приняв адекватные меры, которые способствуют обеспечению безопасности учетной информации. В этой связи каждый бухгалтер, использующий в своей работе компьютеры и средства связи, должен знать, от чего защищать информацию и как это делать.

Под защитой учетной информации понимается состояние ее защищенности от случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, чреватых нанесением ущерба владельцам или пользователям этой информации.[2]

Понятие информационной безопасности учетных данных в узком смысле этого слова подразумевает:

надежность работы компьютера;

сохранность ценных учетных данных;

защиту учетной информации от внесения в нее изменений неуполномоченными лицами;

сохранение документированных учетных сведений в электронной связи.

На первый взгляд может показаться, что "информационная безопасность" и "защита безопасности информации" это одно и то же. Однако это не так. Безопасность информации означает защиту информации от многочисленных угроз, в том числе от умышленного и неумышленного искажения, уничтожения и др. Информационная безопасность есть защита объекта, включая и его информационные системы, от каких-то враждебных воздействий, в частности, от компьютерных вирусов, от ошибок, несанкционированного доступа к базам данных и т. д.

Прежде чем проектировать какую-либо систему безопасности, определим, что в учете и от кого (чего) нуждается в защите.

К объектам информационной безопасности в учете относятся как информационные ресурсы, содержащие сведения, отнесенные к коммерческой тайне, и конфиденциальную информацию, представленную в виде баз учетных данных[3], так и средства и системы информатизации – технические средства, используемые в информационных процессах (средства вычислительной и организационной техники, информативные и физические поля компьютеров, общесистемное и прикладное программное обеспечение, в целом автоматизированные системы учетных данных предприятий).[4]

Угроза информационной безопасности бухгалтерского учета заключается в потенциально возможном действии, которое посредством воздействия на компоненты учетной системы может привести к нанесению ущерба владельцам информационных ресурсов или пользователям системы.

Правовой режим информационных ресурсов определяется нормами, устанавливающими:

порядок документирования информации;

право собственности на отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах[5];

категорию информации по уровню доступа к ней;

порядок правовой защиты информации.

Основный принцип, нарушаемый при реализации информационной угрозы в бухгалтерском учете, - это принцип документирования информации[6]. Учетный документ, полученный из автоматизированной информационной системы учета, приобретает юридическую силу после его подписания должностным лицом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Все множество потенциальных угроз в учете по природе их возникновения можно разделить на два класса: естественные (объективные) и искусственные.

Естественные угрозы вызываются объективными причинами, как правило, не зависящими от бухгалтера, ведущими к полному или частичному уничтожению бухгалтерии вместе с ее компонентами. К таким стихийным явлениям относятся: землетрясения, удары молнией, пожары и т. п.

Искусственные угрозы связаны с деятельностью людей. Их можно разделить на непреднамеренные (неумышленные), вызванные способностью сотрудников делать какие-либо ошибки в силу невнимательности, либо усталости, болезненного состояния и т. п. Например, бухгалтер при вводе сведений в компьютер может нажать не ту клавишу, сделать неумышленные ошибки в программе, занести вирус, случайно разгласить пароли.

Преднамеренные (умышленные) угрозы связаны с корыстными устремлениями людей – злоумышленников, намеренно создающих недостоверные документы.

Угрозы безопасности с точки зрения их направленности можно подразделить на следующие группы:

угрозы проникновения и считывания данных из баз учетных данных и компьютерных программ их обработки;

угрозы сохранности учетных данных, приводящие либо к их уничтожению, либо к изменению, в том числе фальсификация платежных документов (платежных требований, поручений и т. п.);

угрозы доступности данных, возникающие, когда пользователь не может получить доступа к учетным данным;

угрозы отказа от выполнения операций, когда один пользователь передает сообщение другому, а затем не подтверждает переданные данные.

В зависимости от источника угроз их можно подразделить на внутренние и внешние.

Источником внутренних угроз является деятельность персонала организации. Внешние угрозы приходят извне от сотрудников других организаций, от хакеров и прочих лиц.

Внешние угрозы можно подразделить на:

локальные, которые предполагают проникновение нарушителя на территорию организации и получение им доступа к отдельному компьютеру или локальной сети;

удаленные угрозы характерны для систем, подключенных к глобальным сетям (Internet, система международных банковских расчетов ).

Такие опасности возникают чаще всего в системе электронных платежей при расчетах поставщиков с покупателями, использовании в расчетах сетей Internet. Источники таких информационных атак могут находиться за тысячи километров. Причем воздействию подвергаются не только ЭВМ, но и бухгалтерская информация.

Умышленными и неумышленными ошибками в учете, приводящими к увеличению учетного риска, являются следующие:

ошибки в записи учетных данных;

неверные коды;

несанкционированные учетные операции;

нарушение контрольных лимитов;

пропущенные учетные записи;

ошибки при обработке или выводе данных;

ошибки при формировании или корректировке справочников;

неполные учетные записи;

неверное отнесение записей по периодам;

фальсификация данных;

нарушение требований нормативных актов;

нарушение принципов учетной политики;

несоответствие качества услуг потребностям пользователей.

В условиях обработки данных на ПЭВМ последствия многократно повторенной ошибки или неправильно примененной методики могут оказаться катастрофическими.

Процедуры, в которых обычно возникают ошибки и их типы, представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2

Места возникновения бухгалтерских ошибок

|

Виды ошибок |

Сферы преобразования учетных данных | ||

|

Первичный учет (сбор и регистрация) |

Систематизация и обобщение |

Вывод | |

|

Ошибки в записи учетных данных |

+ |

- |

- |

|

Неверные коды |

+ |

+ |

- |

|

Несанкционированные учетные операции |

+ |

+ |

- |

|

Нарушение контрольных лимитов; |

+ |

+ |

- |

|

Пропущенные учетные записи; |

+ |

+ |

+ |

|

Ошибки при обработке или выводе данных; |

- |

+ |

+ |

|

Ошибки при формировании или корректировке справочников; |

+ |

+ |

- |

|

Неполные учетные записи; |

+ |

+ |

+ |

|

Неверное отнесение записей по периодам; |

+ |

+ |

+ |

|

Фальсификация данных; |

+ |

+ |

+ |

|

Нарушение требований нормативных актов; |

+ |

+ |

+ |

|

Нарушение принципов учетной политики; |

+ |

+ |

+ |

|

Несоответствие качества услуг потребностям пользователей |

+ |

+ |

+ |

Распространение вычислительной техники привело к резкому сокращению невольных (арифметических) ошибок, но создало дополнительные условия для возникновения ошибок умышленных, связанных с мошенничеством.

Необходимо решить – от кого мы защищаем информацию, кто тот потенциальный злоумышленник (или их несколько), который стремится завладеть информацией и для чего, какие он имеет возможности для этого. Ранее мы уже давали уголовно – правовую характеристику компьютерных преступлений, совершаемых работниками бухгалтерии [175]. Как правило, они совершались путем внесения в бухгалтерские документы на начисление заработной платы подложных данных, начисление денежных средств на счета вымышленных (или отсутствующих) лиц. Итак, опасность исходит часто от сотрудников фирмы, действующих не в одиночку, а в сговоре с другими злоумышленниками.

Мотивы и цели компьютерных преступлений могут быть разными: корысть, желание причинить вред, месть, хулиганство либо желание проверить свои способности и навыки владения компьютером.

Общей причиной существования любой преступности, в том числе и компьютерной, является несовершенство человека, его предрасположенность как к добру, так и злу. К счастью большинство людей не совершают компьютерных преступлений не потому, что это осуждается или наказывается обществом, а потому, что так поступать не принято. К законодательным мерам, направленным на создание и поддержание в обществе негативного отношения к нарушениям и нарушителям безопасности информации относится глава 28 "Преступления в сфере компьютерной информации" раздела IX Уголовного Кодекса (УК). Преступлениями в сфере компьютерной информации являются: неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК); создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273 УК); нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст. 274 УК).

Защита информации в автоматизированных учетных системах строится исходя из следующих основных принципов:

обеспечение физического разделения областей, предназначенных для обработки секретной и несекретной информации;

обеспечение криптографической защиты информации;

обеспечение аутентификации абонентов и абонентских установок;

обеспечение разграничения доступа субъектов и их процессов к информации;

обеспечение установления подлинности и целостности документальных сообщений при их передаче по каналам связи;

обеспечение защиты от отказов от авторства и содержания электронных документов;

обеспечение защиты оборудования и технических средств системы, помещений, где они размещаются, от утечки конфиденциальной информации по техническим каналам;

обеспечение защиты шифротехники, оборудования, технических и программных средств от утечки информации за счет аппаратных и программных закладок;

обеспечение контроля целостности программной и информационной части автоматизированной системы;

использование в качестве механизмов защиты только отечественных разработок;

обеспечение организационно-режимных мер защиты. Целесообразно использование и дополнительных мер по обеспечению безопасности связи в системе;

организация защиты сведений об интенсивности, продолжительности и трафиках обмена информации;

использование для передачи и обработки информации каналов и способов, затрудняющих перехват.

Защита информации от несанкционированного доступа направлена на формирование у защищаемой информации трех основных свойств:

конфиденциальность (засекреченная информация должна быть доступна только тому, кому она предназначена);

целостность (информация, на основе которой принимаются важные решения, должна быть достоверной, точной и полностью защищенной от возможных непреднамеренных и злоумышленных искажений);

готовность (информация и соответствующие информационные службы должны быть доступны, готовы к обслуживанию заинтересованных лиц всегда, когда в них возникает необходимость).

Методами обеспечения защиты учетной информации являются: препятствия; управление доступом, маскировка, регламентация, принуждение, побуждение.

Препятствием нужно считать метод физического преграждения пути злоумышленника к защищаемой учетной информации. Этот метод реализуется пропускной системой предприятия, включая наличие охраны на входе в него, преграждение пути посторонних лиц в бухгалтерию, кассу и пр.

Управлением доступом является метод защиты учетной и отчетной информации, реализуемой за счет:

идентификации пользователей информационной системы. (Каждый пользователь получает собственный персональный идентификатор);

аутентификации – установления подлинности объекта или субъекта по предъявленному им идентификатору (осуществляется путем сопоставления введенного идентификатора с хранящимся в памяти компьютера);

проверки полномочий – проверки соответствия запрашиваемых ресурсов и выполняемых операций по выделенным ресурсам и разрешенным процедурам;

регистрации обращений к защищаемым ресурсам;

информирования и реагирования при попытках несанкционированных действий. (Криптография – способ защиты с помощью преобразования информации (шифрования)).

Маскировка – метода криптографической защиты информации в автоматизированной информационной системе предприятия;

Принуждение – метод защиты учетной информации ввиду угрозы материальной, административной или уголовной ответственности. Последнее реализуется тремя статьями Уголовного кодекса:

«Неправомерный доступ к компьютерной информации» (ст. 272);

«Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ» (ст. 273);

Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, систем ЭВМ или их сетей. (ст. 274).

Побуждение – метод защиты информации путем соблюдения пользователями сложившихся морально-этических норм в коллективе предприятия. К морально-этическим средствам относятся, в частности, Кодекс профессионального поведения членов ассоциации пользователей ЭВМ в США.

Юридическая сила документа, хранимого, обрабатываемого и передаваемого с помощью автоматизированных и телекоммуникационных систем, может подтверждаться электронной цифровой подписью.

При передаче документов (платежных поручений, контрактов, распоряжений) по компьютерным сетям необходимо доказательство истинности того, что документ был действительно создан и отправлен автором, а не фальсифицирован или модифицирован получателем или каким-либо третьим лицом. Кроме того, существует угроза отрицания авторства отправителем с целью снятия с себя ответственности за передачу документа. Для защиты от таких угроз в практике обмена финансовыми документами используются методы аутентификации сообщений при отсутствии у сторон доверия друг к другу. Документ (сообщение) дополняется цифровой подписью и секретным криптографическим ключом. Подделка подписей без знания ключа посторонними лицами исключается и неопровержимо свидетельствует об авторстве.

Юридическая сила электронной цифровой подписи признается при наличии в автоматизированной информационной системе программно-технических средств, обеспечивающих идентификацию подписи, и соблюдении установленного режима их использования. Бухгалтер (пользователь) подписывает электронной цифровой подписью с использованием личного ключа, известного только ему, документы, передает их в соответствии со схемой документооборота, а аппаратно-программная система производит проверку подписи. Конфиденциальные документы могут шифроваться на индивидуальных ключах и недоступны для злоумышленников. Система основывается на отечественных стандартах и нормах делопроизводства, практике организации учета документов и контроля действий исполнителей в структурах любой формы собственности (государственной и негосударственной).

Защищенность учетных данных дает возможность:

обеспечить идентификацию/аутентификацию пользователя;

определить для каждого пользователя функциональные права – права на выполнение тех или иных функций системы (в частности, на доступ к тем или иным журналам регистрации документов);

определить для каждого документа уровень конфиденциальности, а для каждого пользователя – права доступа к документам различного уровня конфиденциальности;

подтвердить авторство пользователя с помощью механизма электронной подписи;

обеспечить конфиденциальность документов путем их шифрования, а также шифрования всей информации, передающейся по открытым каналам связи (например, по электронной почте); шифрование производится с использованием сертифицированных криптографических средств;

протоколировать все действия пользователей в журналах аудита (в журнале аудита входа и выхода из системы, журнале совершенных операций).

Подделка подписи без знания ключа злоумышленниками исключается. При защите учетной информации нужно соблюдать следующий принцип: если вы оцениваете информацию в 100000 рублей, то тратить 150000 рублей на ее защиту не стоит. Риск, который может возникнуть на предприятии в результате ошибок, сбоев и подлогов при обработке бухгалтерских данных на ПЭВМ, необходимо сопоставить с затратами на проведение контрольных операций. Нами разработана программа "Риск", которая позволяет оценить информационную систему бухгалтерского учета с позиций возможного учетного риска. Бухгалтеры должны иметь детальные знания о взаимосвязи источников данных, местах их обработки и использования; исключить факты отсутствия ввода документов, доступа к данным и компьютерным программам посторонних лиц как внутри, так и за пределами предприятия (путем использования компьютерного оборудования, расположенного на значительном расстоянии).

Специфический аудит достоверности информации системы бухгалтерского учета должен включать:

1) контроль за вводом (все ли операции отражены в компьютерных файлах данных, нет ли добавлений или недокументированных изменений в операциях и пр.);

2) контроль за обработкой данных (операции выполняются правильно, нет их потерь, добавлений и изменений, ошибки исправлены вовремя и устранены);

3) контроль за выводом информации (получены достоверные результаты, ограничен доступ посторонних лиц к выходной информации).

4) Используются и другие меры безопасности информационной системы, которые способствуют непрерывному ее функционированию (дублирование данных и программ, а также хранение их на значительном расстоянии от центров обработки; выявление неадекватных операций, записей и пр.).

Средства контроля в автоматизированных учетных системах размещаются в тех точках, где возможный риск способен обернуться убытками.

Такие точки называются «точками риска», или «контрольными точками». Это те точки, где контроль будет наиболее эффективным и вместе с тем наиболее экономичным. Но как бы ни были эффективны средства контроля, они не могут обеспечить стопроцентную гарантию, в частности, в силу неумышленных ошибок, когда человек вместо цифры 3 набирает цифру 9 или наоборот.

Контрольные вопросы и тесты для проверки знаний по теме*)

1. Назовите основные предпосылки внедрения автоматизированного бухгалтерского учета (АБУ).

2. Каковы компоненты информационной технологии АБУ?

3. В чем особенности схемы журнально-ордерной формы счетоводства с применением ПЭВМ?

4. Какие обязанности у бухгалтера при проектировании и внедрении АБУ?

5. Как классифицируются функциональные пакеты АБУ?

6. Что означает понятие «конфигурирование» в системе «1C:Предприятие»?

7. Назовите основные тенденции в развитии бухгалтерских информационных систем.

8. Какие группы программ используются в аудиторской деятельности?

9. Какие угрозы существуют для учетной информации?

10. Назовите методы и средства обеспечения защиты учетной информации.

|

Т5 – В1. Первый этап использования ПЭВМ? | |

|

А |

систематизация и использование информации; |

|

Б |

сбор и регистрация данных (первичный учет); |

|

В |

анализ и использование. |

|

Т5 – В2. Для малого бизнеса предназначена программа автоматизации бухгалтерского учета? | |

|

А |

“Проводки – Главная книга – Баланс” (ПгиБ); |

|

Б |

“Интегрированная бухгалтерия”; |

|

В |

сетевая версия. |

|

Т5 – В3. Типовые проводки используются? | |

|

А |

только в “1.С:Бухгалтерии”; |

|

Б |

исключительно в “БЕСТ – 4”; |

|

В |

во всех современных пакетах автоматизированного бухгалтерского учета. |

|

Т5 – В4. В “Комплексном бухгалтерском учете” используются: | |

|

А |

несколько специализированных АРМов, соответствующих основным разделам бухгалтерского учета; |

|

Б |

вычислительные центры на базе супер-ЭВМ; |

|

В |

пакеты мини-бухгалтерии по схеме ПгиБ. |

|

Т5 – В5. Сетевая версия бухгалтерского учета приемлема для..? | |

|

А |

небольшого предприятия; |

|

Б |

среднего и крупного предприятия; |

|

В |

только для предприятий, имеющих выход в Интернет. |

|

Т5 – В6. Программа “1С:Бухгалтерия” имеет? | |

|

А |

встроенный “язык программирования” для составления отчетов произвольной формы; |

|

Б |

возможность ввода информации голосом; |

|

В |

модуль управления основным производством завода. |

|

Т5 – В7. При использовании программы “1С:Бухгалтерия” ввод документов осуществляется из меню…: | |

|

А |

действия; |

|

Б |

документы; |

|

В |

сервис. |

Я часто думаю над тем: где мое место в этом потоке?

Чингисхан

Глава 6 Комплексные информационные системы управления предприятием

6.1 Понятие комплексной информационной системы управления предприятием.

6.2 Рынок корпоративных информационных систем.

6.2 Система «Галактика».

6.1 Понятие комплексной информационной системы управления предприятием

Современные предприятия, представляют собой сложные динамические системы. Они развиваются во времени и включают большое число элементов, реализующие различные производные и управленческие функции. Такие экономические объекты имеют многоуровневую структуру, а также обширные внешние и внутренние информационные связи. В России начинают понимать всю важность и необходимость комплексного подхода к автоматизации информационных процессов на предприятиях и организаций. На собственном опыте многие разработчики осознали, что эффективность автоматизации в первую очередь зависит от того, насколько широко она охватывает комплексы расчетов, проводимых в управлении. Поэтому в последнее время, стала столь популярной идея построения корпоративных информационных систем (КИС) применительно не только к крупным, территориально-распредилительным информационным системам, но и к любым предприятиям, вне зависимости от их масштаба и формы собственности. Организация, имея сегодня одну сеть с локальным сервером и десятком компьютеров, завтра может расшириться и представлять из себя саморегулирующую систему, способную гибко и оперативно перестраивать принципы своего функционирования, имея в своем активе интеграцию большого числа программных продуктов.

Концепции систем управления предприятиями прошли несколько этапов в своем развитии. В процессе эволюции сложилась формальная система стандартов и терминологии для обозначения характеристик автоматизированных систем управления и происходящих в них процессов.

Современный подход к планированию и управлению производством строится на принципах иерархии. На верхнем уровне иерархии находится бизнес-план предприятия, который в общих чертах описывает программу работы предприятия на некоторый предстоящий период времени, включая его производственную и финансовую составляющую. Бизнес-планирование – это наименее формализованная часть планирования. Когда производственная программа в общих чертах намечена, решаются задачи организации и обеспечения производства с использование формальных методик и алгоритмов.

Для многих производственных предприятий обеспечение бесперебойного производственного процесса и своевременного выполнения имеющихся заказов на готовую продукцию требует тщательного планирования обеспечения материалами и комплектующими, что представляет часто сложную задачу. Для решения этих задач были разработаны подходы, названные MRP (Material Requirements Planning – планирование потребности в материалах). Компьютерные варианты таких систем появились в начале 1960-х годов [27]. В системах данного класса отслеживается потребность в готовой продукции и формируется календарная программа потребности в комплектующих изделиях, сырье, материалах, деталях и сборочных единицах. На первых порах задачи решались в пакетном режиме, в настоящее время используется интерактивный режим, что позволяет «проигрывать» различные варианты. В процессе планирования большую роль играет стратегия позиционирования продукта. Различают три стратегии:

· производство продукции «на склад» (make-to-stock), например, производство автомобилей;

· сборка продукции «на заказ» из типовых сборочных единиц и компонентов (assemble-to-order), например, сборка компьютеров индивидуальной комплектации;

· производство продукции «на заказ» при отсутствии типовых сборочных единиц (make-to-order), например, строительство судов на «Красном Сормово» для конкретных заказчиков.

Для изготовления продукции необходимы станки, оборудование и другие производственные мощности. Для решения задач о загрузке производственных мощностей с учетом ресурсных ограничений производства были разработаны системы типа CRP (Capacity Requirement Planning – планирование потребности в мощностях). CRP информирует обо всех расхождениях между планируемой загрузкой и имеющимися мощностями, позволяя предпринимать регулирующие воздействия.

На первых порах системы MRP и CRP являлись чисто плановыми механизмами, осуществляющими расчетные функции по заранее определенной производственной программе. Позднее были созданы системы, реализующие замкнутый цикл, организованный путем наложения обратных связей, улучшающих отслеживание текущего состояния.

Эффективность деятельности предприятия состоит не только в возможности выполнить в срок имеющиеся заказы любой ценой, но и получить прибыль, то есть добиться хорошего финансового результата. Системы совместного планирования материальных и финансовых ресурсов получили наименование MRP II (Manufacturing resource planning – планирование ресурсов производства). MRP II – это метод эффективного планирования всех ресурсов производственного предприятия. В идеале он позволяет осуществлять производственное планирование в натуральных единицах измерения, финансовое планирование – в стоимостных единицах и предоставляет возможность осуществлять моделирование с целью ответа на вопросы типа «Что будет, если…?». Для решения задач типа «Как сделать, чтобы…?» MRP II не предназначены. MRP II позволяет сократить расходы и время, затрачиваемые на изготовление продукции, что в свою очередь сокращает текущие расходы, складские запасы, объемы незавершенного производства, и получить более прибыльную продукцию. Он также может помочь компании организовать более своевременную доставку продукции на рынок и гибко реагировать на изменение спроса. Следовательно, применение MRP II позволит избежать потерь времени и денег на изготовление ненужной продукции. Дополнительным преимуществом применения интегрированной вычислительной системы может стать сокращение административных работ и ускорение передачи информации.

В 1990-х годах появились системы ERP (Enterprise resource planning – планирование ресурсов предприятия) [73]. Это финансово ориентированные информационные системы для определения и планирования ресурсов предприятия, необходимых для получения, изготовления, отгрузки и учета заказов потребителей. Системы класса ERP – это набор интегрированных приложений, позволяющих создать единую среду для автоматизации планирования, учета, контроля и анализа всех основных бизнес-операций предприятия. ERP-системы включают модули, реализующие функциональность MRP II и CRP, кроме того системы типа ERP пополняются функциональными модулями для прогнозирования спроса, управления проектами, управления затратами, управления составом продукции, ведения технологической информации. В них прямо или через системы обмена данными встраиваются модули управления кадрами и финансовой деятельностью предприятия.

Новый качественный этап в развитии систем управления предприятиями выражается концепцией ERP II. Этот термин появился в 2001 году [99]. Под системами такого класса понимают бизнес-стратегию и набор приложений, ориентированных на особенности конкретной отрасли и повышающие ценность компании для клиентов и владельцев за счет поддержки и оптимизации оперативных и финансовых процессов совместной работы подразделений внутри предприятия или нескольких предприятий. Совместная работа предприятия и его партнеров реализуется за счет перехода от закрытой архитектуры традиционных ERP-систем к открытой компонентной Web-архитектуре. В качестве подсистем используются CRM (Customer Relationship Management – управление отношениями с клиентами) и SCM (Supply Chain Management – управление цепочками поставок).

Системы класса ERP называют также корпоративными информационными системами (КИС), так как они охватывают автоматизацией практически все сферы деятельности предприятия (корпорации).

КИС накапливают большие объемы данных, анализ которых является самостоятельной сложной задачей. Для ее решения используются программные системы класса OLAP (On-Line Analytical Processing – аналитическая обработка в реальном масштабе времени). Данные системы поддерживают широкоформатную таблицу, пакет статистического анализа, презентационную графику и интерфейс к реляционным СУБД.

Эффективное управление современным предприятием представляет собой довольно нетривиальную задачу, учитывая многообразие используемых ресурсов и высокую стоимость изменения внешнего окружения. Основными функциями управления предприятием являются, как известно, планирование, учет, контроль и регулирование, которые осуществляются в многомерном пространстве различных областей деятельности предприятия. Формируемые в ходе выполнения вышеперечисленных функций управленческие решения служат отправным моментом для конкретных исполнителей. В связи с тем, что автоматизация исполнения должностных обязанностей и отдельных поручений практически стала в последнее время стандартом де-факто, особую остроту приобретает проблема автоматизации непосредственно управленческих функций.

Таким образом, наиболее существенной чертой комплексной информационной системы должно стать расширение контура автоматизации для получения замкнутой, саморегулирующей системы, способной гибко и оперативно перестраивать принципы своего функционирования.

Подобная широкопрофильная система должна в равной, максимально допустимой, степени удовлетворить все подразделения организации, по возможности сохранить существующие бизнес-процессы, а также методы и структуру управления. Без привлечения автоматизации практически нельзя контролировать постоянно меняющиеся бизнес-процессы.

Современные информационные системы должны отвечать целому набору обязательных требований. Среди них, в первую очередь, следует отметить использование архитектуры клиент-сервер с возможностью применения большинства промышленных СУБД, обеспечение безопасности с помощью различных методов контроля и разграничения доступа к информационным ресурсам, поддержку распределительной обработки информации, модульный принцип построения из оперативно-независимых функциональных блоков, а также поддержку технологий Internet/intranet.

Кроме того, немаловажную роль играют и другие – эксплуатационные – характеристики: легкость администрирования, эргономичность, наличие локализованного (русифицированного) интерфейса.

Наиболее органичным и эффективным способом построения КИС, при котором были бы выполнены вышеперечисленные функции и требования к технологичности, является использование в качестве ядра всего информационного комплекса системы автоматизации деловых процессов.

Деятельность любой организации представляет собой совокупность выработанных в повседневной практике деловых процессов, в которые вовлечены финансовые, материальные, кадровые, информационные и прочие виды ресурсов. Именно деловые процессы определяют порядок взаимодействия отдельных сотрудников и целых отделов, а также принципы построения информационных систем.

Сформированная таким образом КИС характеризуется одновременно универсальностью и эффективностью. Интегрированный комплекс может создаваться на базе разрозненных автоматизированных рабочих мест, т. е. с использованием уже имеющегося системного и прикладного программного обеспечения.

6.2 Рынок корпоративных информационных систем

На российском рынке присутствует несколько информационных систем класса ERP как российских, так и зарубежных производителей. Перечислим те из них, которые занимают существенную долю рынка.

Система R/3 германской фирмы SAP AG является признанным лидером среди КИС. Эта система предназначена для крупных территориально распределенных предприятий со сложной внутренней структурой. Она используется на множестве предприятий во всем мире, а также на ряде российских. R/3 используется, например, в железные дороги» [34], на Борском стекольном заводе. Для использования на малых и средних предприятиях SAP предлагает облегченную версию своей системы под названием SAP Business One, которая в 2004 году локализована для России [132]. Данный продукт предназначен для фирм, занимающихся торговлей, сервисом и несложным сборочным производством со штатом 10–250 сотрудников и годовым оборотом до 10 млн. евро. Внедрение системы занимает не более двух месяцев, стоимость составляет около 3000 евро на одно рабочее место (в эту сумму входят расходы на лицензии, консалтинг и внедрение).

Американская фирма Oracle является крупнейшим производителем программного обеспечения различного назначения, наиболее известным среди которого является СУБД Oracle и комплекс Oracle Applications (Oracle E-Business Suite) для автоматизации управления современным предприятием. Oracle E-Business Suite – это полнофункциональный комплекс интегрированных бизнес-приложений, который обеспечивает эффективное управление всеми аспектами деятельности компании: финансами, производством, кадрами, закупками, логистикой, маркетингом, продажами, обслуживанием, отношениями с поставщиками и клиентами. Oracle присутствует на российском рынке более 20 лет. Во времена СССР в США действовал запрет на экспорт продукции Oracle в Советский Союз, так как она относилась к высокотехнологической продукции, которую можно было использовать в военных целях. В настоящее время Oracle E-Business Suite используется на ряде крупнейших российских предприятий, например, на предприятиях связи «ВымпелКом» и «Связьинвест», в РАО «ЕЭС России», в , на «Выксунском металлургическом заводе» и многих других.

Крупнейший производитель программного обеспечения фирма Microsoft, основной продукцией которого являются операционные системы и офисные приложения, несколько лет назад создала подразделение Microsoft Business Solutions (MBS) с целью внедрения на рынок КИС. Microsoft не стала разрабатывать собственную КИС, а приобрела несколько фирм-производителей ERP-систем. В частности, для продвижения на европейский и российский рынки были куплены датские системы Navision и Axapta, которые предлагаются в России как продукты MBS с 2002 года.

Navision – комплексное решение, предназначенное для автоматизации всех видов хозяйственной деятельности небольших и средних предприятий с любой отраслевой и бизнес спецификой. Охватываются все аспекты деятельности предприятия: управление финансами, бухгалтерский и налоговый учет, дистрибуция, производство, кадровый учет и заработная плата, управление отношениями с клиентами (CRM), управление сервисным обслуживанием, поддержка электронного бизнеса. Система тесно интегрирована с MS Office. Например, при составлении документов в программе Word доступна база данных с реквизитами клиентов и статистикой продаж. Средство электронного бизнеса User Portal позволяет сотрудникам компании иметь доступ к данным Navision через Интернет. Средство Commerce Portal позволяет клиентам и поставщикам напрямую работать со своими данными в системе управления предприятием, то есть клиенты могут в режиме реального времени видеть наличие интересующих их товаров и разметить заказ на веб - сайте предприятия.

Axapta – это интегрированная система управления предприятием класса ERP II, предназначенная для средних и крупных компаний, корпораций и холдингов. Обеспечивает решение следующих задач: управление финансами, стратегическое управление, CRM (управление взаимоотношений с клиентами), управление персоналом, управление производством, дистрибуция, управление цепочками поставок, управление проектами. Предусмотрена возможность поддержки работы предприятий, расположенных в нескольких регионах или странах за счет обеспечения соответствие региональным и международным требованиям бухгалтерской отчетности и возможности использования нескольких языков. Axapta является масштабируемой системой, то есть систему можно последовательно наращивать используемую функциональность, начав с внедрения отдельных контуров, например с финансового и торгового, а затем, по мере необходимости, добавлять остальные. В инсталляцию системы входят все стандартные модули, для их использования достаточно приобрести лицензию на необходимый модуль. Axapta использует инструментарий бизнес–анализа OLAP для быстрого многомерного анализа деятельности предприятия по неограниченному числу параметров и наглядного представления его результатов. Axapta содержит web-решение – Корпоративный Портал, позволяющий поставщикам, клиентам, партнерам и сотрудникам компании получать доступ к данным и работать с ними непосредственно в ERP-системе через web-сайт.

Достаточно известна в России система Baan, которая применяется на нескольких десятках крупных предприятий машиностроения, автомобилестроения, авиастроения, в пищевой, фармацевтической, целлюлозно-бумажной промышленности, в строительных организациях, в частности, в Нижнем Новгороде на предприятии «Нижфарм» [29]. Владельцы этой системы несколько раз менялись, но они сохраняют торговую марку и гарантируют поддержку и развитие системы. Baan ориентируется на автоматизацию предприятий с дискретным типом производства – проектно-ориентированным высокотехнологичным оборонным, авиакосмическим, а также строительным. Системы Baan подходят организациям, в которых существуют производственные циклы (конструирование, изготовление, сборка). В системе имеются финансово-бухгалтерские модули, но сильной стороной решений Baan является автоматизация производства. Имеются также модули электронной коммерции, CRM и OLAP.

Среди систем российских производителей наиболее заметны 1С, Парус и Галактика.

Система «1С» первоначально создавалась как учетная система автоматизации бухгалтерии и в таком качестве используется на большом числе предприятий. Система развивалась, расширялся функционал, совершенствовались используемые технологии, и в 2003 г. появилась система «1С:Предприятие 8.0». Данная система программ включает в себя платформу и прикладные решения, разработанные на ее основе, для автоматизации деятельности организаций и частных лиц. В каждом программном продукте сочетается использование стандартных решений (общих для всех или нескольких программ) и максимальный учет специфики задачи конкретной отрасли или рода деятельности предприятия. Сама платформа не является программным продуктом для использования конечными пользователями, которые обычно работают с одним из многих прикладных решений (конфигураций), разработанных на данной платформе, а используется разработчиками для создания конкретных прикладных решений, используя встроенный язык программирования и библиотеку объектов, описывающих различные бизнес-процессы. Такой подход позволяет автоматизировать различные виды деятельности, используя единую технологическую платформу. Гибкость платформы позволяет применять «1С:Предприятие 8.0» в различных областях: автоматизация производственных и торговых предприятий, бюджетных и финансовых организаций, предприятий сферы обслуживания и т. д.; поддержка оперативного управления предприятием; автоматизация организационной и хозяйственной деятельности; ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и произвольными измерениями учета, регламентированная отчетность; управленческий учет и построение аналитической отчетности, поддержка многовалютного учета; решение задач планирования, бюджетирования и финансового анализа; расчет зарплаты и управление персоналом и других областях применения. Фирма «1С» опирается на широкую сеть партнеров, используя схему франчайзинга, то есть предоставляя возможность использовать им свою торговую марку (подробнее см. § 5.2).

Система управления ПАРУС выпускается корпорацией того же названия, которая возникла в 1990 г. и прошла путь от фирмы, написавшей программу расчета зарплаты для небольшой организации до производителя комплексной системы управления предприятием. Система управления ПАРУС поддерживает классическую модель управления предприятием: финансовое и материальное планирование ресурсов с целью обеспечения ритмичной и согласованной работы всех подразделений предприятия; учет всех фактов финансово-хозяйственной деятельности, происходящих в процессе функционирования предприятия; контроль и управление деятельностью предприятия; анализ исполнения планов с возможностью детализации обнаруженных отклонений до первичных документов, объясняющих причину этих отклонений. Реализация данной модели облегчает принятие управленческих решений. Системы управления ПАРУС включает ряд модулей, объединяемых в четыре подсистемы: 1. Управление финансами (финансовое планирование, бухгалтерский учет, консолидация); 2. Маркетинг и логистика (маркетинг (клиенты), закупки, склад, реализация, магазин); 3. Управление производством (учет затрат и калькуляция себестоимости, технико-экономическое планирование, техническая подготовка производства); 4. Управление персоналом (учет персонала, табельный учет рабочего времени, расчет заработной платы). Система ПАРУС ориентирована на предприятия малого и среднего бизнеса, органы государственного и муниципального управления, бюджетные организации и страховые компании. Корпорация планирует предлагать свои решения для предприятий агропромышленного сектора. Внедрена на многих предприятиях, в том числе в нескольких федеральных министерствах: внутренних дел, культуры, образования и др.

6.3 Система «Галактика»

Система «Галактика» представляет собой компьютерную программу, предназначенную для обработки информации, возникающей в процессе экономической деятельности предприятия, направленной на получение прибыли. «Галактика» относится к классу ERP-систем (Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов предприятия). Системы подобного рода обеспечивают автоматизированное управление всеми видами ресурсов предприятия: материальными, финансовыми, кадровыми, позволяют осуществлять планирование и управление ходом производства, хранения и сбыта продукции, обеспечивают своевременное рациональное обеспечение производства необходимыми материалами и комплектующими, предоставляют достоверную оперативную информацию для принятия управленческих решений.

Корпорация «Галактика» ведет свою историю с 1986 г. Вначале выпускались программные продукты, автоматизирующие отдельные виды деятельности предприятия: склад, сбыт, зарплата и т. п., которые в 1995г. были интегрированы в комплексную систему автоматизации предприятия «Галактика», предназначенную для крупных и средних предприятий. В настоящее время система выпускается версия 7.1 системы, которая отличается от предыдущей версии 5.8 реализацией стандарта управления MRP II. Программа «Галактика» реализована по модульному принципу, каждый модуль предназначен для автоматизации отдельной функции предприятия, модули объединяются в группы, называемые контурами. Далее перечислены эти контура, в скобках указаны названия модулей:

Контур управления производством (Спецификации продуктов, Управление заказами, Управление ремонтами, Учет в производстве, Планирование производства, Контроллинг, Корпоративное планирование);

Финансовый контур (Финансовый анализ, Платежный календарь, Управление бюджетом, Планирование финансов, Управление проектами);

Контур бухгалтерского учета (Векселя и кредиты, Фактические затраты, Финансово-расчетные операции, Матценности, Малоценные и быстроизнашиваемые предметы, Ведение налоговых расчетов, Налоговые регистры, Основные средства, Нематериальные активы, Бухгалтерская отчетность, Консолидация, Хозоперации, Касса);

Контур логистики (Материально-техническое обеспечение, Управление договорами, Управление снабжением, Управление сбытом, Складской учет, Поставщики \Получатели);

Контур управления взаимоотношениями с клиентами (Клиент, Рекламные кампании);

Контур управления персоналом (Управление персоналом, Заработная плата).

В состав системы «Галактика» входят развитые средства для поддержки решения специализированных и отраслевых задач (Претензионно-исковая работа, Консигнация, Давальческое сырье, Управление строительством, Сервисное обслуживание, Спецодежда, Розничная торговля, Автотранспорт), а также инструментарий для администрирования системы (Настройка, Рабочее место пользователя, Клиент-банк, Документооборот, Конфигуратор, Экспорт/импорт, Генератор отчетов, Компилятор форм, Деловая графика, Компилятор интерфейсов, Обмен бизнес-документами, Права доступа и некоторые другие, предназначенные для настройки и администрирования системы).

Система «Галактика» внедрена на нескольких сотнях крупных и средних предприятиях, в том числе на нескольких нижегородских: Борский пищевой комбинат, Оргсинтез, Речной порт, Машиностроительный завод, Красный якорь, Сибурнефтехим и др.

В реальности внедряется промышленная сетевая версия и на отдельной рабочей станции возможен доступ к одному или нескольким модулям в соответствии с компетенцией работника, использующего данную рабочую станцию.

При ведении бизнеса, управлении хозяйственным предприятием, реализации проекта у руководителя возникает четыре комплекса проблем по управлению четырьмя компонентами:

1. люди, работники, человеческий ресурс;

2. товары, сырье, оборудование;

3. деньги, финансовые ресурсы;

4. сфера хозяйствования, производство.

В последнее время к ним добавляют еще две компоненты:

5. исследование рынка, реклама, маркетинг;

6. фирменная культура отношений в коллективе.

Без любых из этих компонент успешное ведение хозяйственной деятельности невозможно.

В основе модели построения информационной системы в экономике «Галактика» лежат следующие положения:

1. Все взаимодействия между юридическими субъектами (предприятиями, организациями) сводятся к заключению и реализации сделок. При этом одна из сторон является продавцом, другая – покупателем. Предметом сделки может быть материальная ценность (МЦ), работа, услуга или их комбинация.

2. При осуществлении любой хозяйственной операции формируется документ, подтверждающий ее совершение (операционный документ).

3. Операционные документы принадлежат к одному из двух классов. Первый класс документов – документы-основания (ДО), т. е. документы, регламентирующие операции между юридическими лицами. К этому классу относятся простые и многоэтапные договоры, счета, счета-фактуры, контракты, требования, гарантийные письма и т. д. Второй класс документов – сопроводительные документы, т. е. операционные документы, отражающие суть фактически выполняемых операций.

Все сопроводительные документы можно разделить на две группы:

· документы, подтверждающие перемещение МЦ, либо операции выполнения работ, услуг. К ним относятся накладные различных видов, складские ордера, акты на выполнение работ (услуг);

· финансовые сопроводительные документы, подтверждающие операции перемещения наличных и безналичных финансовых средств. К ним относятся банковские и кассовые документы.

Сопроводительные документы, как правило, связаны с документами-основаниями.

В данном пособии рассматриваются вопросы настройки программного комплекса, а также работа модулей контуров административного, производственного, оперативного, финансового управления и бухгалтерского учета.

При четко налаженной организационной схеме функциональной эксплуатации информационной системы «Галактика» каждый исполнитель выполняет определенные для него инструкцией действия, получая информацию в объеме, необходимом и достаточном для осуществления своих должностных обязанностей.

В результате работы всех пользователей информационной системы происходит наполнение Базы Данных (БД) предприятия (организации) оперативной информацией о ходе выполнения конкретных хозяйственных операций, относящихся к различным направлениям деятельности. Обработка оперативной информации позволяет, с одной стороны, проанализировать взаимоотношения с контрагентом на основе сведений о движении матценностей, услуг, работ и финансовых средств, а с другой стороны, оценить эффективность работы предприятия по различным направлениям хозяйственной деятельности. При этом обеспечивается:

· принцип однократного ввода в БД информации и, как следствие, отсутствие дублирования функций пользователей, упорядочение документооборота;

· легкость контроля на корректность и целостность данных, персонификация действий пользователя;

· контроль над регламентом выполнения хозяйственных операций;

· быстрая перестройка комплекса, изменение эксплуатационной схемы при изменении бизнес-процесса (технологии управления).

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Начало работы

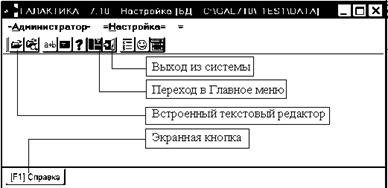

После загрузки системы «Галактика» появляется панель Главного меню (рис. 6.1) и главное окно последнего в использовании модуля.

Рис. 6.1 Главное меню

Пункты Главного меню позволяют выбрать для работы один из модулей системы. При задержке курсора мыши на пункте меню появляется всплывающая подсказка, комментирующая назначение и задачи соответствующего модуля. Черный треугольник на краю Главного меню означает, что меню не видно полностью и его можно прокручивать дальше. Видом Главного меню можно управлять, выбирая команды контекстного меню, которое появляется после щелчка правой кнопкой мыши по кнопке управления Главным меню (крайней слева), рис. 6.2.

Рис. 6.2 Команды настройки Главного меню

Доступ к пунктам Главного меню можно получить почти в любом модуле «Галактики» через пункт меню модуля =Н= \Главное меню.

Поводите мышью по всем кнопкам Главного меню, прочитайте всплывающие подсказки и отнесите каждый из модулей к одному из контуров: Управления производством, Финансового, Бухгалтерского учета, Логистики, Управления взаимоотношениями с клиентами, Управления персоналом.

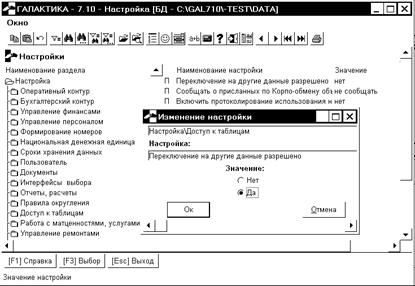

Окна всех модулей системы имеет одинаковый интерфейс, состоящий из меню, панели инструментов, основной части и кнопочного меню, расположенного внизу окна. Название модуля располагается вверху, в заголовке окна. Там же отображается путь на данные, с которыми в сейчас ведется работа. На рис. 6.3 для примера показано окно модуля Настройка.

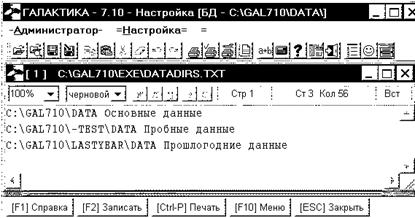

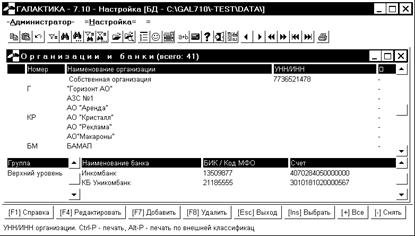

Рис. 6.3 Окно модуля Настройка

При работе следите за кнопочным меню, расположенным внизу окна. Кнопочное меню зависит от модуля, от вызванного подчиненного окна, от текущего элемента управления в окне. Оно показывает команды, которые возможны в данный момент.

Краткая справка о назначении кнопок в окне и на панели инструментов появляется после задержки указателя мыши на этой кнопке.

В основной части окна модуля располагаются окна форм, с помощью которых ведется работа с системой, то есть вводятся и редактируются данные, просматриваются отчеты. Выход из любого подчиненного окна производится нажатием клавиши Esc. При этом введенные данные сохраняются в базе без специального предупреждения.

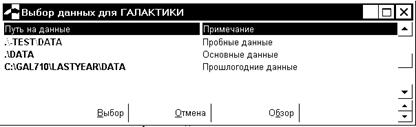

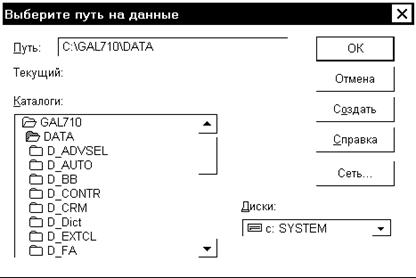

Выбор нужного варианта данных