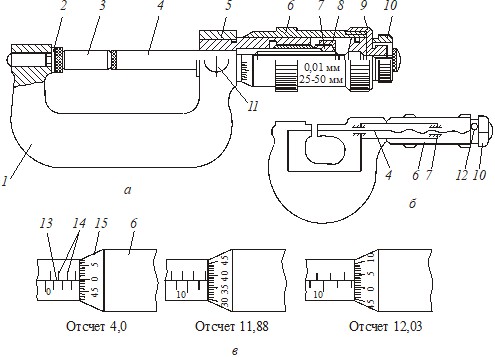

Рис.1

На стебле 5 микрометра нанесена шкала 14 с делениями через 0,5 мм. Для удобства отсчета четные штрихи нанесены выше, а нечетные – ниже сплошной продольной линии 13, которая используется для отсчета углов поворота барабана. На коническом конце барабана нанесена круговая шкала 15, имеющая 50 делений. Если учесть, что за один оборот барабана с пятьюдесятью делениями торец винта и срез барабана перемещают на 0,5 мм, то поворот барабана на одно деление вызовет перемещение торца винта, равное 0,01 мм, т. е. цена деления на барабане 0,01 мм.

При снятии отсчета пользуются шкалами на стебле и барабане. Срез барабана является указателем продольной шкалы и регистрирует показания с точностью 0,5 мм. К этим показаниям прибавляют отсчет по шкале барабана (рис.1,в).

Перед измерением следует проверить правильность установки на нуль. Для этого необходимо за трещотку вращать микровинт до соприкосновения измерительных поверхностей пятки и винта или соприкосновения этих поверхностей с установочной мерой 3 (рис.1,а).

Вращение за трещотку 10 продолжают до характерного пощелкивания. Правильной считается установка, при которой торец барабана совпадает с крайним левым штрихом шкалы на стебле и нулевой штрих круговой шкалы барабана совпадает с продольной линией на стебле. В случае их несовпадения необходимо закрепить микровинт стопором 11, отвернуть на пол – оборота установочный колпачок – гайку 9, повернуть барабан в положение, соответствующее нулевому, закрепить его колпачком – гайкой, освободить микровинт. После этого следует еще раз проверить правильность «установки на нуль».

К микрометрическим инструментам относятся также микрометрический глубиномер и микрометрический нутромер.

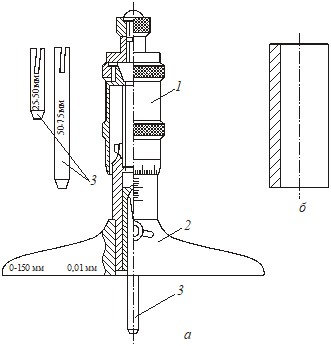

Микрометрический глубиномер (рис.2,а) состоит из микрометрической головки 1, запрессованной в отверстие основания 2. Торец микровинта этой головки имеет отверстие, куда вставляют разрезными пружинящими концами сменные стержни 3 со сферической измерительной поверхностью. Сменные стержни имеют четыре размера: 25; 50; 75 и 100 мм. Размеры между торцами стержней выдержаны очень точно. Измерительными поверхностями в этих приборах являются наружный конец сменного стержня 3 и нижняя опорная поверхность основания 2. При снятии отсчета необходимо помнить, что основная шкала, расположенная на стебле, имеет обратный отсчет (от 25 мм до 0).

Рис.2

Для настройки глубиномера опорную поверхность основания прижимают к торцу специальной установочной меры (рис.2,б), которую ставят на поверочную плиту. Микровинт со вставкой с помощью трещотки доводят до контакта с плитой, фиксируют его стопором и далее проделывают те же операции, что и при настройке на нуль микрометра.

Измерение глубины отверстий, уступов, выточек и т. д. выполняют следующим образом. Опорную поверхность основания микрометрического глубиномера устанавливают на базовую поверхность детали, относительно которой измеряется размер. Одной рукой прижимают основание к детали, а другой вращают за трещотку барабан микрометрической головки до касания стержня с измеряемой поверхностью и пощелкивания трещотки. Затем фиксируют стопором микровинт и снимают отсчет со шкал головки. Микрометрические глубиномеры имеют пределы измерений от 0 до 150 мм и цену деления 0,01 мм.

Микрометрические нутромеры предназначены для измерения внутренних размеров изделий в диапазоне от 01.01.01 мм.

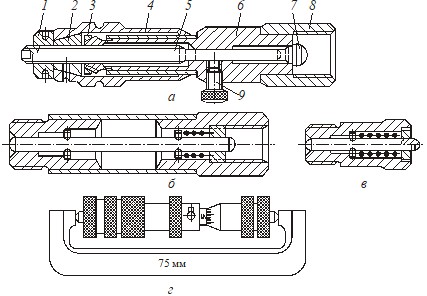

Они состоят из микрометрической головки (рис.3,а), сменных удлинителей (рис.3,б) и измерительного наконечника (рис.3,в).

Микрометрическая головка нутромера несколько отличается от головки микрометра и глубиномера и не имеет трещотки. В стебель 6 микрометрической головки с одной стороны запрессован измерительный наконечник 7, а с другой ввинчен микровинт 5, который соединен с барабаном 4 гайкой 2 и контргайкой 1. Наружу выступает измерительный наконечник микровинта 5.

Зазор в соединении винт – гайка выбирается с помощью регулировочной гайки 3, навинчиваемой на разрезную микрогайку с наружной конической резьбой. Установленный размер фиксируется стопорным винтом 9. Для расширения пределов измерения в резьбовое отверстие муфты 8 ввинчиваются удлинители (рис.3,б) и измерительный наконечник (рис.3,в).

Рис.3

Удлинитель представляет собой стержень со сферическими измерительными поверхностями, имеющий точный размер в осевом направлении. Стержень не выступает за пределы корпуса, на обоих концах которого нарезана резьба. Пружина, расположенная внутри корпуса, создает силовое замыкание стержней между собой при свинчивании удлинителя с микрометрической головкой. На свободный конец удлинителя может быть навинчен другой удлинитель и т. д. до получения нутромера с требуемым пределом измерения. В последний удлинитель ввинчивается измерительный наконечник. В процессе измерения с деталью соприкасаются измерительный наконечник микровинта и измерительный наконечник удлинителя. При использовании нутромера с несколькими удлинителями необходимо помнить, что удлинители следует соединять в порядке убывания их размеров и микрометрическую головку соединить с самым длинным из них.

Микрометрический нутромер в сборе с измерительным наконечником устанавливают на нуль по установочной мере – скобе размером 75 мм (рис.3,г). В случае неудовлетворительной настройки нуля ослабляют на пол – оборота контргайку 1, поворачивают барабан до совпадения нулевой риски с продольной линией стебля, затягивают контргайку 1 и отпускают винт 9. Затем проверяют правильность установки. После настройки нутромера на нуль его свинчивают с удлинителями для получения требуемого размера и приступают к измерениям.

Измерения внутренних размеров нутромером осуществляют следующим образом. Вводят инструмент в пространство между измерительными поверхностями (например, в отверстие). Устанавливают один измерительный наконечник нутромера на поверхность и вращают барабан головки до касания второго измерительного наконечника противоположной поверхности. В процессе измерения необходимо не только вращать барабан, но еще и покачивать собранный нутромер, измеряя диаметр в плоскости, перпендикулярной к оси отверстия и в плоскости осевого сечения. Наибольший размер в первом положении и наименьший размер во втором положении должны совпадать.

Содержание отчета

Цель работы. Конструкция и метрологические характеристики гладкого микрометра. Как читаются показания микрометра при измерениях? Эскиз детали с действительными размерами. Оценка годности деталей.Контрольные вопросы

Виды микрометрических инструментов. Устройство микрометров. Как снимать показания микрометра? Настройка микрометра на нуль. Для чего служит трещотка? Устройство микрометрического глубиномера. Устройство микрометрического нутромера.

Лабораторно-практическая работа № 3

ИЗМЕРЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИНДИКАТОРНЫМИ ПРИБОРАМИ

Цель работы

Изучить устройство, принцип действия и метрологические характеристики индикатора часового типа и индикаторных приборов. Получить навыки самостоятельной работы с приборами, измерив детали индикаторной скобой и индикаторным нутромером.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ С ЗУБЧАТЫМ МЕХАНИЗМОМ

ИЛИ ИНДИКАТОРЫ ЧАСОВОГО ТИПА

Измерительными головками называются отсчетные устройства, преобразующие малые перемещения измерительного стержня в большие перемещения стрелки по шкале (индикаторы часового типа, рычажно – зубчатые индикаторы, многооборотные индикаторы, рычажно – зубчатые головки).

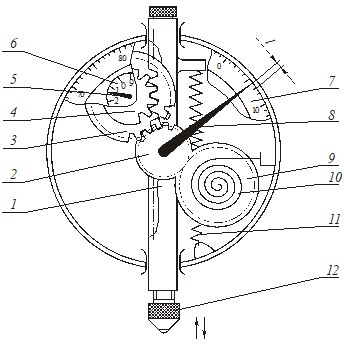

Рис.1. Индикатор часового типа ИЧ – 10

В качестве отдельного измерительного устройства головки использоваться не могут и для измерения их устанавливают на стойках, штативах или оснащают приборы и контрольно – измерительные приспособления.

Измерительные головки предназначены в основном для относительных измерений. Если размеры деталей меньше диапазона показаний прибора, то измерения могут быть выполнены абсолютным методом.

Наиболее распространенными измерительными головками с зубчатой передачей являются индикаторы часового типа.

Принцип действия индикатора часового типа состоит в следующем (рис.1):

Измерительный стержень 1 перемещается в точных направляющих втулках. На стержне нарезана зубчатая рейка, находящаяся в зацеплении с трибом 4 (![]() =16). Трибом в приборостроении называют зубчатое колесо малого модуля с числом зубьев

=16). Трибом в приборостроении называют зубчатое колесо малого модуля с числом зубьев ![]() ≤18. На одной оси с трибом 4 установлено зубчатое колесо 3 (

≤18. На одной оси с трибом 4 установлено зубчатое колесо 3 (![]() =100), которое передает вращение трибу 2 (

=100), которое передает вращение трибу 2 (![]() =10).На одной оси триба 2 закреплена большая стрелка 8, которая двигается по шкале 7, отсчитывая десятые и сотые доли миллиметра перемещения измерительного стержня с наконечником 12 .

=10).На одной оси триба 2 закреплена большая стрелка 8, которая двигается по шкале 7, отсчитывая десятые и сотые доли миллиметра перемещения измерительного стержня с наконечником 12 .

При перемещении измерительного стержня в диапазоне показаний большая стрелка совершает несколько оборотов, поэтому в конструкции индикатора часового типа установлена дополнительная стрелка 5 на оси триба 4 и колеса 3. При перемещении измерительного стержня на 1 мм большая стрелка 8 совершает один оборот, а стрелка 5 перемещается на одно деление малой шкалы 6.

Число делений малой шкалы определяет диапазон показаний индикаторов часового типа в мм.

С трибом 2 находится в зацеплении второе зубчатое колесо 9 (![]() =100). К оси этого колеса одним концом присоединена спиральная пружина 10, второй конец которой закреплен в корпусе индикатора. Пружина обеспечивает работу зубчатых колес в режиме однопрофильного зацепления, уменьшая тем самым влияние зазоров в зубчатых парах на погрешность измерений.

=100). К оси этого колеса одним концом присоединена спиральная пружина 10, второй конец которой закреплен в корпусе индикатора. Пружина обеспечивает работу зубчатых колес в режиме однопрофильного зацепления, уменьшая тем самым влияние зазоров в зубчатых парах на погрешность измерений.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 |