1. и др. Заготовка и переработка вторичных металлов. Харьков: Основа, 1992. 400 с.

2. Худяков и др. Технология вторичных цветных металлов. М.: Металлургия, 1981, 280 с.

3. Купряков тяжелых цветных металлов из лома и отходов. Харьков: Основа, 1992. 400 с.

4. Севрюков металлургия. М.: Металлургия. 1976.

5. Алексенков и переработка металлической стружки. М.: Машиностроение. 1980.

6. Периодические издание: Горный журнал, Цветные металлы, Ўзбекистон кончилик хабарномаси, Металлы Евразии, Рынок вторичных металлов.

7. Интернет сайты: www. picanal. narod. ru, www. bilimdon. uz, www. elibrary. ru/menu_info. asp, www. , www. /mj/MJ/mj. htm.

Практическая работа №6.

Расчет индукционной канальной печи

(4 часа)

Цель работы: Ознакомить студентов с расчетами индукционной канальной печи.

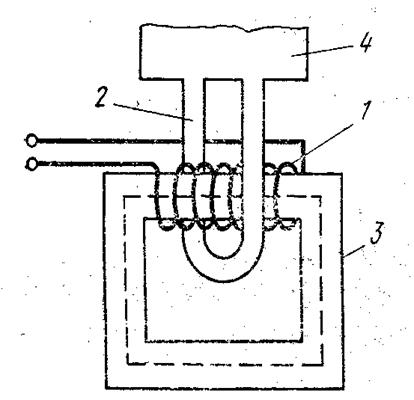

Индукционная канальная печь представляет собой своеобразный трансформатор с магнитопроводом (рис. 3). Первичной обмоткой является индуктор, а вторичной и одновременно нагрузкой трансформатора служит металл, находящийся в замкнутом кольцевом канале, изготовленном из огнеупорного материала.

Для расчета печи задают следующие данные:

а) выплавляемый металл или сплав, температура его разливки tр, энтальпия металла Ср, его удельное электросопротивление ρ2;

б) производительность печи g, длительность плавки τпл и вспомогательных операций (загрузка, разливка и др.) τвсп или рабочая (сливаемая) емкость печи G и длительность плавки τпл;

в) питающее напряжение U, частота тока f.

Рис 3. Принципиальная схема индукционной канальной печи:

1 - первичная обмотка;

2 - канал;

3 - магнитопровод; 4 – шахта.

1. Активную мощность печи Pа определяют из уравнений

![]() (6-1)

(6-1)

или ![]() . (6-2)

. (6-2)

где, h - общий к. п. д. печи; при выплавке меди h = 0,60¸0,72; латуни 0,75-0,90; бронзы 0,7-0,8; цинка 0,8-0,9.

2. Полная мощность, подводимая к индуктору Р1:

Р1 = U1 I1 (6-3)

или

Р1 = 4,44 f W1 B d1 SC S1 (6-4)

где, Р1 - мощность индукционной единицы, В·А;

U1 и I1 - напряжение и сила тока индуктора;

W1- число витков индуктора;

В - магнитная индукция в сердечнике, Вб/м2;

d1- плотность тока в индукторе, А/м2;

dс - поперечное сечение сердечника, м2;

S1-поперечное сечение проводника индуктора, м2.

3. При определении сечения сердечника печного трансформатора исходят из того, что общие электрические потери и если эти потери в трансформаторе заданной мощности и массы минимальны, стали равны потерям меди.

Отношение массы стали магнитопровода Gс к массе меди индикатора Gм в печном трансформаторе Y равно

Y = ![]() , (6-5)

, (6-5)

где, lс - общая длина магнитопровода, м;

lм - длина одного витка индуктора, м;

ρс, ρм - плотность стали и меди, ρс = 7,7·103; ρм = 8,9·103, кг/м.

При водяном охлаждении индуктора Y = 25¸30 для печей, в которых плавят медь, цинк и алюминий.

Выразив сечение проводника индуктора S1 формулой:

S1 =  ,

,

и подставив его в выражение (6-4), получают уравнение для P1:

P1 = 3,8 f B d1![]() (6-6)

(6-6)

Отсюда S1 = 0,51  (6-7)

(6-7)

Обозначив См = 0,51 , находят выражение для сечения сердечника, м2:

, находят выражение для сечения сердечника, м2:

SC = CM ![]() (6-8)

(6-8)

Для стержневого однофазного магнитопровода См = 0,27 ¸ 0,30; для трехфазного См=0,18.

Плотность тока в индукторе с водяным охлаждением не должна превышать 20 МА/м2.

Полную мощность индукционной единицы Р1 находят из выражения

Р1 = Р1 / cosφ (6-9)

Для современных канальных печей cosφ при выплавке меди и цинка составляет 0,4-0,5, бронзы и латуни 0,6-0,75.

4. Сечение сердечника с учетом межлистовой изоляции

![]() (6-10)

(6-10)

Коэффициент заполнения kC определяют из следующих данных:

Толщина стального листа, мм: 0,35 0,50

при изоляции из бумаги толщиной 0,03 мм 0,85 0,88

при изоляции из лака толщиной 0,01 мм 0,90 0,92

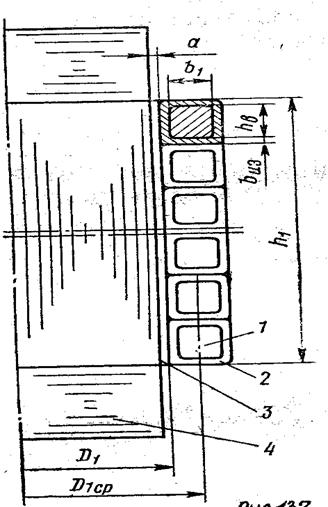

5. Число витков W1, индуктора (рис. 4):

W1 = U1 / 4,44 f B SC, (6-11)

а сила тока в нем I, А:

I1 = P1 / U1 (6-12)

Глубина проникновения, тока в материал индуктора

D1 = 503 ![]() (6-13)

(6-13)

где, r1 - удельное электросопротивление материала индуктора, Ом · м.

6. Сечение провода индуктора S1, м2:

S1 = IC / d1 (6-14)

Радиальный размер провода индуктора b (или толщина стенки медной трубки) должен быть равен или больше 1,57D1.

Высота индуктора h, м:

h1 = (hB + 2bиз)W1, (6-15)

Толщина изоляции между витками 2bиз составляет (0,1- 0,2) · 10-2 м.

Внутренний диаметр индуктора D1, м:

D1 = dc + 2a = 2bиз (6-16)

где, dС - диаметр окружности, описанной вокруг сердечника м;

а - толщина изолирующего цилиндра, м; а = (0,5 - 1,0) · 10-2.

Средний диаметр индуктора D1ср, м:

D1СР = D1 + αb1.

Рис 4. Эскиз индуктора:

1 - индуктор;

2 - изоляция индуктора;

3 - изолирующий цилиндр;

4 – сердечник.

7. Активное сопротивление индуктора

r1 =  (6-17)

(6-17)

где, 1,15 - коэффициент, учитывающий неравномерное распределение тока по сечению S1.

8. Электрические потери в индукторе Рэ. п, Вт:

Рэ. п, = I12 r 1. (6-18)

9. Масса меди индуктора Gм, кг:

Gм = S1 · W1 · pD1ср · rм (6-19)

а масса стали магнитопровода G, кг: G= Y Gм.

Расчет канала.

1. Сила тока в канале I, А:

I2 = I1W1. (6-20)

Глубина проникновения тока в канале D, м:

D2 = 503 ![]() ,

,

где, р2 - удельное электросопротивление расплавленного металла в канале, Ом · м.

Сечение канала S2, м2:

S2 = I2/d2. (6-21)

Плотность тока в канале dL. при выплавке меди составляет 15, латуни и цинка 10 А/мм2.

2. Активная мощность, выделяемая в канале Р2, Вт:

P2 = Pa - Pэ. п, (6-22)

где, Рэ. п - полные электрические потери в меди и стали индукционной единицы.

Длину канала определяют из условия выделения в нем расчетной активной мощности Р2, Вт:

P2=I22 · r2. (6-23)

3. Активное сопротивление канала г2 находят из выражения::

r2 = р2 l2 kэ. п / S2, (6-24)

где, l2 - активная длина канала, м;

kэ. п - коэффициент, учитывающий неравномерное распределение тока по сечению канала (электрической потери).

Для каналов круглого, овального и прямоугольного сечений с отношением сторон не более 3:1 kэ, п определяют из графика (рис. 5) по аргументу

P =  . (6-25)

. (6-25)

Для каналов овальных и прямоугольных сечений с отношением сторон более 3:1 kэ. п определяют (см. рис. 4) по аргументу

(6-26)

(6-26)

Рис. 5. Графики для определения коэффициента Кэп.

Из уравнения (25) определяют активную длину канала l2, м:

l2 = r2 S2 / p2 kэ. п. (6-27)

После определения l2 выполняют эскиз индукционной единицы (см. рис. 4), выбирают конструкцию печи и ее основные геометрические размеры. Если величина СМ=0,51![]() значительно отличается от ранее принятой, то следует повторить расчет, используя полученное значение См.

значительно отличается от ранее принятой, то следует повторить расчет, используя полученное значение См.

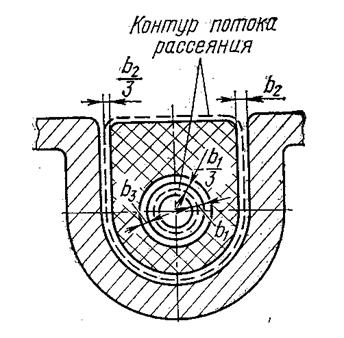

Индуктивное сопротивление системы индуктор-канал (рис. 6) рассчитывают по формуле:

X =  (6-28)

(6-28)

где, KR - коэффициент Роговского; KR определяют из выражения

KR = 1- , (6-29)

, (6-29)

где, SS - площадь рассеяния;

KS - коэффициент, учитывающий изменение потока рассеяния с изменением отношения высот индуктора и канала.

Рис 5. К расчету индуктивного сопротивления системы индуктор – канал.

Для печей с одним каналом на каждый сердечник:

. (6-30)

. (6-30)

для печей с двумя каналами на каждый сердечник

, (6-31)

, (6-31)

где, a1 = (h1 – h2)/ h1, a1 = (h1 – 2h2)/ h1,

Естественный коэффициент мощности печи

cosj = r / Z (6-32)

Активное сопротивление индукционной единицы

r = r 1 + r¢2, (6-33)

где, r¢2 - активное сопротивление канала, приведенное к индуктору, r¢2 = r2 W22.

Полное сопротивление индукционной единицы

Z =![]() . (6-34)

. (6-34)

Если соsj, рассчитанный по формуле (33), близок к принятому, то расчет считают правильным. В противном случае в расчет вносят коррективы или повторяют с найденным значением соsj.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |