Внутренний строй пространства интерьера имеет свои характерные особенности. Прежде всего, это замкнутое внутреннее пространство, которое включает различные пространственные планы и источники освещения, создающие особую световую характеристику этого пространства, а также различные по окраске и фактуре предметы, составляющие интерьер. Все это лишний раз подтверждает специфику и особенности рисунка интерьера как объекта архитектуры. Вместе с тем, из-за наличия различных предметов, отвлекающих восприятие, увидеть геометричность замкнутого пространства (контуры пола, потолка, стен) намного труднее. От того, насколько удачно выбрана точка зрения, зависит правильное композиционное решение задачи рисунка в целом. Каждый интерьер может быть рассмотрен с разных точек зрения, но здесь важно выбрать наиболее выгодную и выразительную для рисующего группу элементов, составляющих интерьер. Это может быть часть или все помещение, взятое целиком.

После конструктивного построения интерьера необходимо приступить к тональной проработке, здесь необходимо сравнивать элементы интерьера по светлоте и при помощи штриховки передавать тональную разницу.

Практическая работа №7

Тема: Основы компьютерного рисунка

Задание: Выполнение композиции средствами компьютерного рисунка

Материалы: компьютер, программы CorelDrow, Adobe Photoshop.

Описание работы: Выполнить растровые или векторные рисунки по выбранной студентом теме, выполненные с помощью любого программного средства.

Критерии оценки работ

· сюжет – оценивается наличие и оригинальность сюжета, его смысловая законченность;

· качество художественного исполнения – оценивается художественный уровень произведения, дизайн элементов оформления, гармоничное цветовое сочетание, качество композиционного решения, наличие перспективы.

Практическая работа №8

Тема: Анализ конструктивного строения предметов сложной формы. Последовательность работы над рисунком предмета сложной формы

Задание: Выполнение линейно-конструктивного рисунка предметов сложных форм.

Материалы: Формат бумаги А3, А4

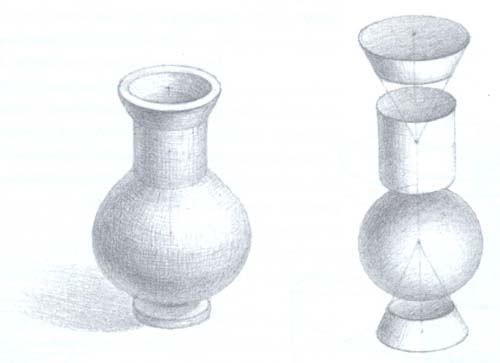

Описание работы: Приведём пример построения вазы. Прежде чем приступить к построению конструкции вазы нужно увидеть в ней совокупность геометрических тел, соединенных между собой в различных сочетаниях. Как мы уже знаем, любая форма сочетает в себе те или иные геометрические тела. Гипсовая ваза, как показано на рис. 14, имеет в своей основе три геометрические формы. Ее основная поверхность имеет шарообразную, усеченную яйцевидную форму, направленную узкой частью вниз. Верхний раздел вазы, горловина, состоит из цилиндра, который впоследствии, при уточнении, примет еле заметную коническую форму. Поверхность, соединяющая главную часть с цилиндром, а также верхнее и нижнее основания вазы имеют одну геометрическую природу - конус с широким основанием.

Рис.14. Конструктивный анализ формы гипсовой вазы

Итак, конструкция вазы сочетает в себе три геометрические формы: шарообразную (яйцевидную), цилиндрическую и коническую. Верхняя (соединяющая) часть корпуса представляет собой усеченный конус с широким нижним основанием, верхнее основание которого несет на себе горловину цилиндра. Нижнее основание вазы по форме и направлению аналогично верхнему. Своей усеченной поверхностью оно служит местом крепления основного корпуса. Верхнее основание утолщенного кольца также имеет форму усеченного конуса и своей вершиной направлено вниз.

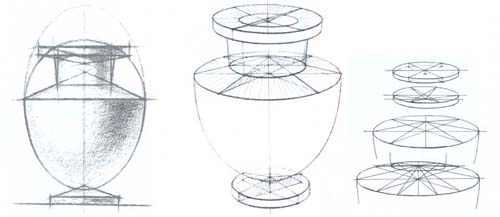

Построение конструкции вазы следует производить следующим образом. Правильно разместив предполагаемый рисунок на листе, наметьте центральную ось вазы (ось вращения), затем наметьте ее основные размеры - высоту и ширину корпуса. Следует особо подчеркнуть, что в рисунке чрезвычайно важно обратить внимание на правильно и точно взятые пропорциональные отношения, без чего не может быть верно построен любой изображаемый предмет. Для точного воспроизведения частей предмета следует прежде определить их основные размеры. Поэтому уже в начальной стадии рисунка необходимо серьезно и внимательно отнестись к пропорциям изображаемого предмета.

Наметив основные размеры, приступайте к определению пропорциональных величин частей вазы, высоты корпуса и нижнего основания горловины, примыкающей к верхней конической поверхности корпуса. После чего, согласно пропорциональным величинам, определите радиусы нижнего основания горловины, верхнего и нижнего оснований вазы вместе с конусом и толщиной кольца. Причем их радиусы следует намечать, исходя из видимого ракурсного положения вазы в пространстве и определяя линию горизонта. Уточняя радиусы образующих поверхностей вазы, следите за симметричностью их расположения относительно центральной оси вращения. Студентам следует постоянно помнить об этом при изображении тел вращения.

Рис.15. Линейно-конструктивное построение вазы

Для уточнения характера формы поверхности корпуса (что является чрезвычайно сложным) можно предложить несколько способов. На рис.74 изображена ваза. Вписанная в нее яйцевидная форма направлена своей зауженной частью вниз. Часть этой формы, не совпадающая с корпусом вазы, по мере уточнения рисунка должна быть удалена.

Таким образом, по намеченным точкам основных положений частей вазы намечают легкими линиями ее общую форму. Наметив характер формы, следует перейти к передаче объемно-пространственной конструкции вазы. Передача объемно-пространственной характеристики предметов тел вращения возможна лишь при правильном построении их образующих окружностей (эллипсов). Построение эллипсов следует производить с учетом закономерностей перспективы.

При построении конструкции вазы ее окружности (эллипсы) строятся согласно тем же правилам и приемам изображения, что и простые геометрические тела вращения, о чем уже говорилось в предыдущем разделе. Поэтому следует остановиться подробнее на более важных и сложных формах и узлах конструкции вазы. На рис.75 показаны приемы и правила построения сложных узлов конструкции вазы.

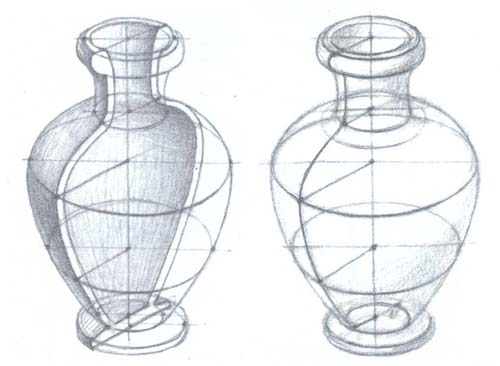

Прежде чем приступить к изображению сложных узлов конструкции вазы, следует хорошенько проанализировать их устройство и выявить структурные характеристики предметов, понять, из каких геометрических форм они состоят. При построении структуры предмета важно точно изобразить положение этих форм относительно друг друга и их соединение.

Одним из наиболее сложных участков конструкции, который часто вызывает затруднения при рисовании, является соединение верхней конической поверхности корпуса с нижним основанием горловины вазы.

Рис.16 Конструктивный рисунок вазы с начальной тональной проработкой

Изображение следует начинать с построения наиболее крупного несущего или объединяющего элемента конструкции, к которому присоединяют затем остальные. К таким элементам относится корпус вазы, на образующей окружности которого располагается коническая по форме конструкция верхней поверхности корпуса. На ней находится цилиндрическая горловина, а выше - утолщенное кольцо верхнего основания вазы. Для того чтобы правильно произвести построение нижнего основания горловины цилиндра на конической поверхности вазы, следует от точки центра окружности (лежащей на оси вращения) отложить на оси точку вершины конуса. От того, как точно и верно определено расстояние от вершины конуса до точки основания, зависит степень наклона видимой поверхности.

Отметив точкой вершину будущего конуса, следует от нее провести линии к точкам пересечения большой оси эллипса с окружностью. Эти линии и определяют степень наклона поверхности конуса. Кроме боковых образующих конуса (наклоны радиусов) для большей наглядности и убедительности на рис. 76 показаны две дополнительные образующие. При необходимости дополнительного уточнения узлов конструкции следует увеличить количество образующих поверхности конуса.

Для определения границы окружности (эллипса) основания горловины необходимо прежде всего определить ее радиус. Отложив от оси вращения вазы вправо и влево радиусы горловины, от полученных пометок опускают вертикали до пересечения с наклонной образующей поверхности конуса. Точки их пересечения определят границы соединения цилиндра горловины с конической поверхностью, а следовательно, большую ось эллипса основания горловины. Получив большую ось эллипса, приступают к построению на окружности (эллипсе) основания горловины. После чего переходят к построению конической поверхности нижнего основания вазы (подставки).

Подставка и верхнее основание вазы (кольцо) строятся, с учетом их толщины, аналогично верхней конической поверхности конструкции корпуса вазы. При построении внутреннего отверстия вазы следует учесть толщину ее стенок. Построение конструкции кольца следует вести, учитывая его положение (коническая поверхность кольца располагается на верхнем основании, ее вершина направлена вниз). Завершая работу над построением конструкции вазы следует непременно проверить пропорции, закономерности перспективы, характер формы. Заметив ошибки, не откладывая, следует их исправить, после чего можно перейти к светотеневой лепке или, как говорят, к выявлению объемной формы светотенью. Для закрепления полученных навыков в конструктивном построении рисунка вазы студентам следует порисовать форму предмета в различных положениях, в том числе фрагментов ее конструкции, узлов и соединений без применения тона, в линейно-конструктивном изображении.

Практическая работа №9

Тема: Анализ конструктивного строения драпировки, пластики складок/ Передача фактуры ткани.

Задание: Рисунок висящей драпировки

Материалы: Формат бумаги А3, А4

Описание работы:

Драпировка – это ткань, лежащая под натюрмортом, или служащая фоном для него. Для рисования складок драпировки надо определить их пластику. Пластика, пластичность – это изящество движений, форм, линий. Складки бывают: вертикальные, горизонтальные, дугообразные и др. Рисование драпировки основывается на выявлении и изображении светлотных отношений, пропорциональных зрительному образу натуры. Последовательность изображения драпировки заключается в следующем: сначала необходимо выполнить рисунок тонкими линиями, композиционно верно расположив его на листе: прорисовать невидимые части драпировки, наметить границы света и тени. Нанесение основного тона драпировок штриховкой при соблюдении тональных изменений цвета на свету и в тени. Штрих должен ложиться по форме драпировки. Необходимо незначительно менять направление каждого последующего слоя штрихов, чтобы не получались чёткие грани, а создавалось впечатление мягкости тональных переходов. Поскольку складка напоминает часть цилиндрической формы, то свет, полутень, собственная тень располагаются по поверхности складки примерно так же, как и по цилиндрической поверхности. Если драпировка шелковая, или атласная то на её поверхности могут быть блики. Для бликов оставляют белую бумагу не заштрихованной.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |