Основное уравнение теплового баланса обратного кругового процесса:

qв = qн + l (9-1)

Где qв. qн - теплота, переданная телу с более высокой температурой и отведенная от охлажденного тела; l - энергия, подведенная к рабочему телу

Эффективность обратного холодильного цикла (рис. 9-2, а) определяется холодильным коэффициентом ε, т. е. отношение теплоты, отведенной от охлаждаемого тела, к затраченной в цикле работе:

qн qн

ε = ------ =

l qо - qн

Холодильный коэффициент Карно:

Тн ∆S Тн

εк = = --- (9-3)

( То – Тн) ∆S То – Тн

Из этого выражения следует, что холодильный коэффициент не зависит от свойств рабочего агента, а определяется лишь температурами охлаждаемой среды Тн и среды, которая воспринимает теплоту, То . Увеличение Тн и уменьшение разности То – Тн

повышает холодильный коэффициент и, следовательно, энергетическую эффективность работы холодильной установки. Теория холодильных машин рассматривает условия, при которых коэффициент ε может иметь наибольшее значение. Из совместного решения уравнений (9-2) и (9-3) можно определить минимальную работу, необходимую для холодильной машины, при получении искусственного холода:

qн

l = ------- (То – Тн) (9-4)

Тн

Соответственно удельная затрата работы (на единицу полученного холода)^

l То – Тн То

э к = ------- = ------ =

qн Тн Тн

Тепловой насос (рис. 9-2, б) работает аналогично холодильной машине, но при более высоких температурах.

Эффективность теплового насоса характеризуется коэффициентом преобразования φ , т. е. отношением теплоты, полученной телом с температурой Тв, к механической работе, затраченной в установке:

qв qв

φ = ----- = -

l qв - qо (9-6)

Коэффициент преобразования и холодильный коэффициент связаны между собой следующим соотношением:

qв qв - qо + qо qо

φ = = = 1 + - = 1 + εо (9-7)

qв - qо qв - qо qв - qо

Соответственно коэффициент преобразования для цикла Карно:

То Тв

φк = 1 + εк = 1 + -- =

Тв - То Тв - То

Работа, необходимая для выработки теплоты в теплонасосной установке, может быть определена из уравнений (9-6) и (9-8):

Тв - То

l = qв

Тв

удельная затрата работы (на единицу выработанной теплоты):

l Тв - То То

эв = ---- = - = )

qв Тв Тв

Трансформаторы теплоты, работающие по комбинированному циклу (рис. 9-2, в), могут найти применение на объектах, где одновременно требуется и теплота и холод, например на предприятиях, расходующих горячую воду с температурой 40-70˚С на технологические и бытовые нужды и холодную воду с температурой 3-8˚С для кондиционирования воздуха помещений.

В действительных (необратимых) циклах трансформаторов теплоты значения холодильного коэффициента преобразования ниже, чем в обратных циклах. Степень отклонения зависит от необратимых потерь, вызываемых конечной разностью температур при теплообмене с внешними источниками тепла.

Температура рабочего тела всегда бывает ниже температуры теплоотдатчика и выше температуры теплоприемника. Увеличение перепада температур в холодильном процессе (в цикле теплового насоса соответственно То – Тн ) вызывает в машине дополнительную затрату работы.

На снижение коэффициентов ε и φ влияют также дополнительная затрата работы на преодоление сил трения в самой машине и потери с дросселированием, вводимым в обратные циклы

Для холодильных машин, в которых затрачивается тепловая энергия (абсорбционных, пароэжекторных), характеристика цикла определяется тепловым коэффициентом ζ, представляющим собой отношение полученного холода (отведенного от охлаждаемого тела) к затраченной в цикле тепловой энергии qп т. е.:

qн

ζ = ----

qп

Тема 6.2 Трансформаторы теплоты

Как уже указывалось выше, тепловые насосы являются разновидностью трансформаторов теплоты и предназначаются для получения теплоносителя среднего и повышенного потенциала, используемого на тепловом потреблении.

Компрессионные тепловые насосы могут работать как по замкнутому циклу, так и по разомкнутому процессу. В зависимости от способа осуществления трансформации теплоты применяются различные схемы и оборудование теплонасосных установок.

Схема теплового насоса, работающего по замкнутому циклу (рис. 9-8), принципиально ничем не отличается от схемы паровой компрессионной холодильной установки.

Однако присоединение потребителей в холодильных и теплонасосных установках осуществляется по разному. В схемах теплонасосных установок потребитель тепла присоединен к конденсатору. Рабочими агентами тепловых насосов служат: фреон-11, фреон-21, фреон-113, фреон-114, фреон-142, имеющие сравнительно высокую нормальную температуру.

Теплоотдатчиком в испарителе могут быть источники природной теплоты – наружных воздух, вода естественных водоемов. грунт. Если теплоотдатчиком служит термальная вода или охлаждающая вода промышленных печей, конденсаторов турбин и других производственных агрегатов, то энергетический эффект работы теплового насоса увеличивается. На графике Т, s - диаграммы (см. рис.9-2, б ) это соответствует перемещению вверх изотермы То и уменьшению затраты энергии l .

Отдаваемая в конденсаторе установки теплота идет на подогрев воды в отопительно-вентиляционных системах или на горячее водоснабжение. Температура подогрева воды обычно не превышает 60-80˚С.

При незначительном повышении температур тепловые насосы расходуют в 2,0 – 2,5 раза меньше энергии на единицу выработанного тепла, чем установка, с непосредственным электрообогревом у тепловых потребителей.

Компрессионные тепловые насосы, работающие по разомкнутому процессу (их также называют механическими термокомпрессорами), применяются для повышения параметров пара. Теплонасосные установки могут работать по повысительной и расщепительной схемам.

В первом случае теплота, подведенная к установке при температуре нижнего источника (теплоотдатчика) Тн, поднимается до температуры теплоприемника Тв.

Во втором случае к установке подводится тепловой поток при средней температуре Тс, который в установке расщепляется (разделяется) на два потока – низкого потенциала с температурой Тн и повышенного потенциала с температурой Тв.

Струйные тепловые насосы. В настоящее время широкое применение получили паровые струйные тепловые насосы эжекторного типа.

В этих установках трансформация теплоты осуществляется по разомкнутой повысительной схеме (рис.9-10).

Пар высокого давления с параметрами Рр и Тр поступает в струйный аппарат. За счет использования энергии рабочего потока происходит сжатие инжектируемого потока с параметрами Рн и Тн . Из аппарата выходит смесь потоков с параметрами Рс и Тс . Таким образом, при сжатии инжектируемого пара одновременно повышается его температура (а следовательно, и энтальпия ). Сжатый поток пара затем выводится из установки.

Степень повышения давления Рс / Рн в таких аппаратах, называемых струйными компрессорами, сравнительно невелика и находится в пределах 1,2 ≤ Рс/Рн ≤4.

Рабочий поток с параметрами Рр расширяется в сопле от давления Рр до давления Рк. Инжектируемый газ с параметрами Рн расширяется на выходном участке камеры смешения до давления Рк. В камере смешения происходит выравнивание скоростей рабочего и инжектируемого пара и частичное повышение давления смешиваемых потоков.

Смешанный поток поступает в диффузор, где происходит преобразование кинетической энергии в потенциальную и тепловую энергию – повышается давление и энтальпия смешанного потока. Конечное состояние пара, выходящего из компрессора, характеризуется параметрами Рс .

Абсорбционные тепловые насосы работают на принципе поглощения (абсорбции) водяного пара водными растворами щелочей. Процесс абсорбции водяного пара происходит экзотермически, т. е. с выделением теплоты. Эта теплота расходуется на подогрев раствора до температуры абсорбируемого пара. Нагретый раствор щелочи по выходе из абсорбера направляют в поверхностный испаритель, где генерируется вторичный пар более высокого давления, чем первичный пар, поступающий в абсорбер. Таким образом, в абсорбционных тепловых насосах процесс получения пара повышенного давления осуществляется за счет использования теплоты, подведенной извне.

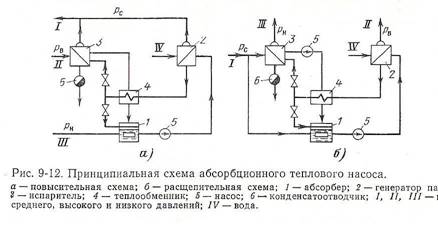

Абсорбционные тепловые насосы, так же как и компрессионные тепловые насосы, могут работать по повысительной и расщепительной схемам (рис. 9-12).

Работа по повысительной схеме (рис.9-12, а) осуществляется следующим образом. Пар низкого давления Рн поступает в абсорбер, где нагревает раствор щелочи до температуры более высокой, чем температура его насыщения (кипения). Полученный в абсорбере высокотемпературный раствор подается в генератор пара, где из питательной воды образуется вторичный пар повышенного давления Рс .

В процессе поглощения водяного пара в абсорбере падает концентрация щелочи в водном растворе, что приводит к снижению температуры абсорбции. Для поддержания заданного теплового режима необходимо повышать концентрацию раствора, возвращаемого из генератора в абсорбер. Поэтому раствор, выходящий из генератора, направляют в испаритель для частичного выпаривания. На этот процесс затрачивается теплота пара высокого давления Рв . Вторичный пар испарителя имеет давление Рс. Из испарителя раствор высокой концентрации подается в абсорбер. Регенеративный поверхностный теплообменник применяется для улучшения тепловой схемы установки; в нем раствор высокой концентрации нагревает раствор, идущий из генератора в испаритель, - этим достигается экономия в расходе пара высокого давления Рв .

Таким образом, затратив в установке необходимое количество пара высокого и низкого давления, можно получить пар среднего давления.

Работа абсорбционного теплового насоса по расщепительной схеме (рис. 9-12, б) протекает аналогично описанной выше установке, с той лишь разницей, что в испаритель и абсорбер подводится пар одного (среднего) давления, который затем в тепловом насосе расщепляется на два потока: пар повышенного давления (в генераторе) и пар низкого давления (в испарителе).

Каждый из рассмотренных типов теплонасосных установок имеет свои преимущества и недостатки.

Компрессионные тепловые насосы имеют сравнительно высокий к. п.д. и небольшие габариты. Недостатком их является высокая стоимость и сложность изготовления, а также большие расходы механической энергии при значительном повышении давления пара. Область применения этих тепловых насосов – установки большой производительности с небольшим повышением давления.

Струйные тепловые насосы (струйные компрессоры) просты в изготовлении и обслуживании, очень компакты и дешевы. К недостаткам струйных компрессоров можно отнести низкий к. п.д. (около 20-25%), который ухудшается при работе компрессора в режимах, отличных от расчетного. Возможность работы струйных компрессоров только по повысительной схеме ограничивает область их применения. Все же струйные тепловые насосы благодаря своим преимуществам получили в настоящее время наибольшее распространение.

Абсорбционные тепловые насосы имеют высокий к. п.д., могут работать по расщепительной схеме, у них отсутствуют движущиеся части, оборудование может быть легко изготовлено. Однако абсорбционные тепловые насосы требуют большой удельной затраты металла, что делает их громоздкими. Возможность коррозии металла требует изготовления аппаратуры из легированной стали. Циркулирующий в установке раствор щелочи может вызвать загрязнения вырабатываемого пара и усложняет условия эксплуатации. Поэтому абсорбционные тепловые насосы не получили широкого распространения в промышленности

Довольно широко применяются тепловые насосы в выпарных установках пищевой, химической, фармацевтической, текстильной и бумажной промышленности. Весьма целесообразно применение трансформаторов теплоты, осуществляющих комбинированное производство теплоты и холода (например, зимой – выработка теплоты для отопления зданий, летом – выработка холода для кондиционирования воздуха). При этом годовое число часов работы оборудования увеличивается примерно вдвое.

Целесообразно также комплексное (одновременное) производство теплоты и холода. В этом случае необратимые потери в холодильном цикле утилизируются тепловым насосом; последний получает постоянно теплоту за счет работы холодильной машины. Большие возможности эффективного применения тепловых насосов имеются при использовании природных энергетических ресурсов: солнечной энергии и термальных вод.

Тема 6.3 Холодильные установки

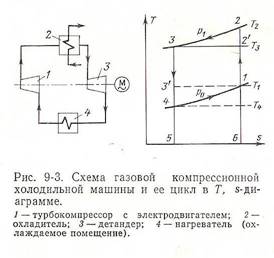

Газовые компрессионные холодильные машины. В воздушных холодильных машинах получение низких температур осуществляется за счет адиабатного расширения воздуха при совершении внешней работы. Схема работы воздушной холодильной машины приведена на рис. 9-3.

Воздух из охлаждаемого помещения 4 засасывается компрессором 1 и после адиабатного сжатия до давления Р1 подается в охладитель 2, где охлаждается водой при постоянном давлении до температуры Т3. Затем сжатый охлажденный воздух поступает детандер (расширитель), где совершает полезную работу при адиабатном расширении до первоначального давления Ро.

Воздух из охлаждаемого помещения 4 засасывается компрессором 1 и после адиабатного сжатия до давления Р1 подается в охладитель 2, где охлаждается водой при постоянном давлении до температуры Т3. Затем сжатый охлажденный воздух поступает детандер (расширитель), где совершает полезную работу при адиабатном расширении до первоначального давления Ро.

При расширении воздух охлаждается до температуры Т4 (до -60 ÷ 70˚С) и вновь поступает в охлаждаемое помещение, где нагревается при постоянном давлении до температуры Т1. Далее процесс повторяется.

Воздушные холодильные машины громоздки, так как на единицу выработанного холода из-за малой теплоемкости воздуха его требуется подать значительное количество. Вследствие указанных недостатков поршневые воздушные холодильные машины в настоящее время не применяются. Распространение получили воздушные холодильные машины с турбокомпрессорами из-за их компактности и способности перемещать большие объемы циркулирующего воздуха.

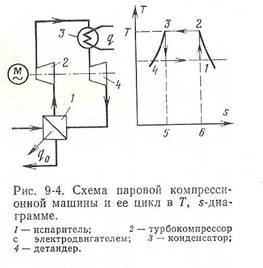

Паровые компрессионные холодильные машины. В цикле паровой холодильной компрессионной машины происходит непрерывное фазовое превращение рабочего тела (кипение, а затем конденсация). Принципиальная схема одноступенчатой паровой холодильной машины и ее рабочий цикл приведены на рис. 9-4.

Основными элементами оборудования являются компрессор, конденсатор, детандер (расширитель) и испаритель. Цикл машины, представляющий собой обратный цикл Карно, происходит в области влажного пара.

Основными элементами оборудования являются компрессор, конденсатор, детандер (расширитель) и испаритель. Цикл машины, представляющий собой обратный цикл Карно, происходит в области влажного пара.

Холодильный агент кипит в испарителе 1 при давлении Ро и температуре То, при этом отводится теплота qо от охлаждаемого тела.

Влажный пар из испарителя засасывается компрессором 2 и сжимается адиабатически до давления Р1 с повышением температуры до Т . Компрессор нагнетает сжатый пар в конденсатор, где пар конденсируется при постоянных давлении Р и температуре Т, отдавая охлаждающей воде теплоту q . Жидкий хладоагент поступает в детандер 4 и расширяется адиабатно до давления Ро и температуры То, производя полезную работу за счет внутренней энергии. Далее хладоагент поступает в испаритель 1 и цикл повторяется.

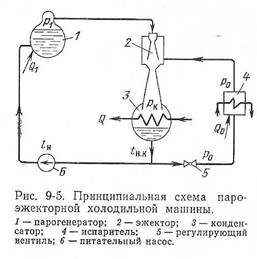

Струйные ( пароэжекторные) холодильные машины. Особенность пароэжекторной холодильной машины состоит в том, что для ее работы используется кинетическая энергия струи рабочего пара. В этих машинах в качестве хладоагента обычно применяют воду. Принципиальная схема пароэжекторной холодильной установки приведена на рис. 9-5.

Рабочий пар повышенного давления Р1, образующийся в парогенераторе с затратой теплоты Q1, направляется в эжектор, где расширяется до давления Ро; при этом потенциальная энергия пара преобразуется в кинетическую энергию струи. В камере смешения струя рабочего пара захватывает пар из испарителя и, смешиваясь с ним, поступает в диффузор. В диффузоре кинетическая энергия рабочего пара затрачивается на сжатие смеси потоков пара от давления Ро в испарителе до давления Рк в конденсаторе. Пар в конденсаторе конденсируется при температуре tн. к., отдавая охлаждающей воде теплоту Qк. Образовавшийся конденсат разделяется на два потока: один дросселируется в регулирующем вентиле до давления Ро и поступает в испаритель, где вскипает за счет подвода теплоты Qо , а другой питательным насосом подается в парогенератор; при этом затрачивается работа lн.

Рабочий пар повышенного давления Р1, образующийся в парогенераторе с затратой теплоты Q1, направляется в эжектор, где расширяется до давления Ро; при этом потенциальная энергия пара преобразуется в кинетическую энергию струи. В камере смешения струя рабочего пара захватывает пар из испарителя и, смешиваясь с ним, поступает в диффузор. В диффузоре кинетическая энергия рабочего пара затрачивается на сжатие смеси потоков пара от давления Ро в испарителе до давления Рк в конденсаторе. Пар в конденсаторе конденсируется при температуре tн. к., отдавая охлаждающей воде теплоту Qк. Образовавшийся конденсат разделяется на два потока: один дросселируется в регулирующем вентиле до давления Ро и поступает в испаритель, где вскипает за счет подвода теплоты Qо , а другой питательным насосом подается в парогенератор; при этом затрачивается работа lн.

Отсутствие в пароэжекторных машинах промежуточного теплоносителя позволяет получить температуру охлаждаемой воды. Равную температуре кипения в испарителе, что повышает эффективность и экономичность холодильной машины. К достоинствам пароэжекторной холодильной машины следует отнести также простоту конструкции и обслуживания в работе. Однако пароэжекторные машины имеют ограниченную область применения: получение холода при положительных температурах 0-10˚С.

Но даже и при этих температурах кипения воды в испарителе нужно поддерживать весьма низкое давление ( 0,0006 – 0,0015 МПа), что приводит к значительным расходам рабочего пара, а также вызывает подсос воздуха в установку. Большой удельный объем пара низкого давления требует завышенных размеров оборудования и коммуникаций установки. Пароэжекторные холодильные машины используются обычно в установках кондиционирования воздуха.

Абсорбционные холодильные машины. В таких машинах применяется бинарная смесь, компоненты которой имеют резко различные температуры кипения при одинаковом давлении. Холодильный агент должен иметь низкую температуру кипения, абсорбент (поглотитель) – более высокую.

В холодильной технике обычно используются водоаммиачные и бромистолитиевые растворы.

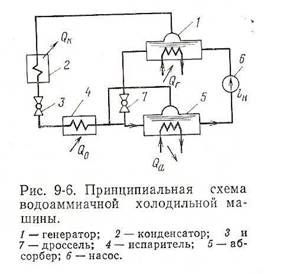

Водоаммиачная абсорбционная машина работает на растворе, в котором аммиак является холодильным агентом, а вода – абсорбентом. Принципиальная схема водоаммиачной холодильной машины приведена на рис. 9-6.

Водоаммиачная абсорбционная машина работает на растворе, в котором аммиак является холодильным агентом, а вода – абсорбентом. Принципиальная схема водоаммиачной холодильной машины приведена на рис. 9-6.

Пары аммиака, образующиеся в испарителе при давлении Ро и температуре tо, засасываются в абсорбер, где поглощаются слабым водоаммиачным раствором. Теплота Qа, выделяющаяся при поглощении паров аммиака, отводится охлаждающей водой. Процесс абсобции происходит при постоянном давлении, несколько меньшим давления в испарителе Ро .

Полученный в абсорбере крепкий раствор насосом перекачивается в генератор (кипятильник). При этом насосом затрачивается работа lн.. В генераторе водоаммиачный раствор выпаривается при давлении, несколько большем, чем давление в конденсаторе Рк. Теплота Qг, затраченная на получение водоаммиачного пара, подводится от внешнего источника (пар, горячая вода, газы, электричество). Водоаммиачный пар с большой концентрацией аммиака поступает в конденсатор и в нем конденсируется, отдавая теплоту Qк охлаждающей воде. Из конденсатора жидкий аммиак через регулирующий вентиль (дроссель) 3, направляется в испаритель, где кипит, производя охлаждающий эффект Qо .

После генератора водоаммиачный раствор слабой концентрации (обедненный за счет испарения аммиака) дросселируется в регулирующем вентиле и при пониженном давлении возвращается в абсорбер для поглощения паров аммиака из испарителя.

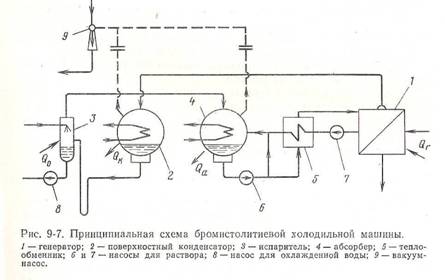

Бромистолитиевые абсорбционные машины в качестве холодильного агента используют воду, а абсорбентом в них является водный раствор бромистого лития.

Рабочие процессы бромистолитиевых машин протекают так же, как и у аммиачных.

Принципиальная схема бромистолитиевой холодильной машины приведена на

рис. 9-7

Насыщенный водой раствор бромистого лития подается насосом 6 из абсорбера в генератор, где за счет подведенной внешней теплоты (пар, горячая вода, газы) происходит выпаривание раствора.

Образующийся чистый водяной пар, не требующий ректификации( в водоаммиачных машинах некоторое количество абсорбента циркулирует вместе с аммиаком) поступает в поверхностный конденсатор и там конденсируется охлаждающей водой. Конденсат через гидрозатвор перетекает в испаритель. Сюда же поступает теплая вода от потребителя холода. Давление (упругость) водяных паров над раствором в абсорбере ниже, чем в испарителе, так как температура воды, посупающей в испаритель, выше температуры раствора в абсорбере. Поэтому в испарителе происходит частичное испарение воды, вследствие чего основная масса ее охлаждается (обычно до температуры 3-5˚С).

Охлажденная вода из испарителя насосом 8 подается к потребителю холода, а образующийся пар поступает в абсорбер и поглощается раствором бромистого лития.

Процесс абсорбции водяного пара происходит экзотермически, т. е. сопровождается выделением тепла, которое отводится охлаждающей водой. Насыщенный водой (слабый) раствор бромистого лития подается насосом 6 по двум направлениям. Меньшая часть его, как было указано выше, направляется через теплообменник в генератор для выпаривания; другая часть смешивается с крепким раствором, идущим из генератора. Полученная смесь поступает в абсорбер через разбрызгивающие устройства.

Аппараты бромистолитиевой машины работают под вакуумом. Попадающий в установку воздух отводится из абсорбера и конденсатора вакуум-насосом 9.

Особенности бромистолитиевых холодильных машин:

1. в этих машинах концентрация рассола в генераторе возрастает, а в абсорбере понижается (в водоаммиачных машинах имеет место обратное явление);

2. так как в бромистолитиевых машинах холодильным агентом является вода, то температура кипения в испарителе должна быть выше 0˚С.

К недостаткам бромистолитиевых машин можно отнести:

1. агрессивность бромистого лития по отношению к черным металлам, вследствие которой приходится трубки в абсорбереии генераторе выполнять из нержавеющей стали или медноникилиевого сплава, а на поверхность корпуса аппаратов наносить специальные покрытия;

2. работа установки под глухим вакуумом, что усложняет ее эксплуатацию и требует расхода энергии на вакуум-насосы;

3. невозможность получения в установке холода сравнительно низкой температуры.

Однако бромистолитиевые машины имеют ряд положительных качеств. Основные преимущества бромистолитиевых машин:

1. бромистый литий не ядовит, не горюч и не взрывоопасен;

2. полученный в аппарате водяной пар свободен от примеси бромистого лития, в установке не нужен ректификатор, что повышает ее экономичность (тепловой коэффициент);

3. меньшая масса и большая компактность, чем у водоаммиачных холодильных машин.

Бромистолитиевые машины применяются в основном для охлаждения воды и, в частности, для установок кондиционирования воздуха.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 |