Повышение степени превращения хА может быть достигнуто также при увеличении среднего времени пребывания ![]() = V/v. Во всех рассмотренных случаях на графиках (см. рис. 6.3–6.5) произойдет смешение влево линии, отвечающей уравнению материального баланса. При проведении обратимых реакций положение этой линии ограничено условиями равновесия [зависимость хА,е(T)]. Поэтому добиться увеличения хА можно изменением условий, влияющих на равновесие.

= V/v. Во всех рассмотренных случаях на графиках (см. рис. 6.3–6.5) произойдет смешение влево линии, отвечающей уравнению материального баланса. При проведении обратимых реакций положение этой линии ограничено условиями равновесия [зависимость хА,е(T)]. Поэтому добиться увеличения хА можно изменением условий, влияющих на равновесие.

В каждом конкретном случае проводится анализ всех возможных способов увеличения степени превращения с проведением технико-экономического сравнения.

Стационарный неадиабатический реактор идеального смешения. Для расчетов реактора идеального смешения, работающего в промежуточном тепловом режиме, пользуются полным уравнением теплового баланса (6.9)

![]() .

.

Движущей силой теплообмена ∆Tто между реакционной смесью, находящейся в реакторе, и теплоносителем (внешней средой) является средняя разность температур реакционной смеси и теплоносителя. Температура реакционной смеси Т одинакова в любой точке аппарата идеального смешения. Если считать, что средняя температура теплоносителя Тт, то ∆Tто = |Tт – Т |.

Рассмотрим проведение экзотермической реакции в реакторе идеального смешения с отводом теплоты. Тогда Т > Тт и уравнение (6.9) с учетом уравнения материального баланса можно записать так:

(6.22)

(6.22)

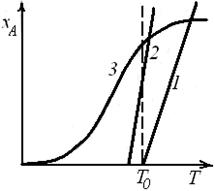

Преобразуем уравнение (6.22) к виду хА = хА(T), чтобы сделать возможным графическое решение системы уравнений материального и теплового балансов (рис. 6.6):

(6.23)

(6.23)

Рис. 6.6. Уравнения материального и теплового балансов для неадиабатического реактора идеального смешения при проведении необратимой экзотермической реакции (совместное решение): линии уравнения теплового баланса: 1 – для адиабатического реактора; 2 – для реактора с отводом теплоты; штриховая – для изотермического реактора; 3 – линия уравнения материального баланса

Уравнение (6.23) – уравнение прямой, как и уравнение теплового баланса (6.15) адиабатического реактора идеального смешения, но с большим свободным членом и большим угловым коэффициентом. Поэтому прямая, описываемая им, смещена относительно линии уравнения теплового баланса адиабатического реактора и имеет большую крутизну (линия 2).

Аналогичные рассуждения подходят для проведения эндотермических реакций в реакторах с подводом теплоты.

Предельным случаем неадиабатического реактора является изотермический аппарат, в котором вся теплота реакции компенсируется теплообменом с внешней средой. Уравнение теплового баланса для изотермического реактора изобразится прямой линией, параллельной оси ординат (Т = Т0) – штриховая линия.

§ 6.3. Тепловая устойчивость химических реакторов

При анализе совместного решения уравнений материального и теплового балансов адиабатического реактора идеального смешения для экзотермических реакций было отмечено, что возможны случаи, когда система имеет не одно, а несколько решений. Например, при пересечении прямой 2 и кривой 4 на рис. 8.4 (необратимая экзотермическая реакция первого порядка) система уравнений материального и теплового балансов имеет три решения, соответствующие точкам В, С и D. Решаемая графически система уравнений была составлена в предположении о стационарном режиме работы реактора, т. е. о неизменности во времени параметров процесса (в частности, температуры и степени превращения). Таким образом, наличие нескольких решений означает возможность множественности стационарных состояний.

На практике, конечно, из трех возможных решений будет реализовано одно. Желательно, чтобы работа реактора характеризовалась высокой степенью превращения исходного реагента, т. е. соответствовала точке D. Возможно ли это? Как при наличии нескольких стационарных состояний практически обеспечить наиболее выгодное состояние? Ответить на эти вопросы помогает анализ устойчивости стационарных состояний.

Устойчивость системы в стационарном состоянии определяется ее реакцией на возмущающее воздействие.

Стационарное состояние системы называется устойчивым, если небольшие кратковременные возмущающие воздействия не могут вывести систему за пределы небольшой области, окружающей исследуемый стационарный режим.

Если систему, находящуюся в устойчивом состоянии, отклонить от него, а затем предоставить ее самой себе, она самопроизвольно вернется в начальное состояние. Отклонение системы, находящейся в неустойчивом состоянии, вызовет после снятия возмущения ее самопроизвольный переход в другое, устойчивое состояние.

Для анализа устойчивости трех стационарных состояний В, С и D адиабатического реактора идеального смешения (см. рис. 6.4) используем сначала физические представления о природе процесса в реакторе. С этой целью преобразуем уравнения (6.15) и (6.17), умножив их на тепловой эффект реакции ∆Н.

Уравнение теплового баланса (6.15) примет вид

(6.24)

(6.24)

Произведение теплоемкости на плотность реакционной смеси и ее температуру, отнесенное к начальной концентрации, представляет собой физическую теплоту реакционной смеси, приходящуюся на 1 моль (кмоль) исходного вещества, вошедшего в реактор. Для экзотермической реакции Т0 < Т, а получаемая в уравнении (6.24) величина g_ показывает, насколько больше физической теплоты будет вынесено из реактора покидающей его реакционной смесью, чем было внесено в реактор входным потоком. Так как g_ отнесено к 1 моль (кмоль) реагента А, эту величину можно назвать удельным отводом теплоты из реактора.

Уравнение (6.17) показывает, каков прирост степени превращения реагента при протекании химического процесса в реакторе. Если эту величину умножить на тепловой эффект экзотермической реакции ∆Н (кДж/кмоль) исходного реагента А, вступившего в реакцию, получают удельное выделение теплоты g+ в реакторе, приходящееся на 1 кмоль реагента А, вошедшего в реактор.

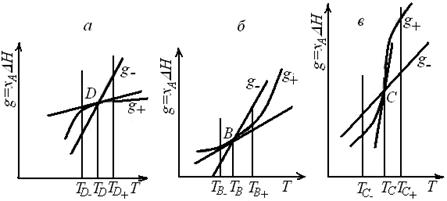

Так как величина ∆Н принята постоянной, то умножение на нее уравнений (6.15) и (6.17) изменит лишь масштаб на графике, используемом для численного решения системы уравнений материального и теплового балансов. Точки пересечения линий на рис. 6.5, а приобретают теперь новый физический смысл: они отвечают условиям равенства удельного теплоотвода и удельного тепловыделения, обеспечивающего стационарное состояние. При нарушении этого равенства, вызванном, например, кратковременным возмущением во входном потоке, будут преобладать либо g+, либо g_ и, следовательно, будет происходить самопроизвольное повышение или понижение температуры в аппарате.

Рассмотрим более подробно разные стационарные состояния при наличии решений системы уравнений материального и теплового балансов.

На рис. 6.7 в координатах g – T показана верхняя точка пересечения D, перенесенная с рис. 6.4. Пусть вследствие некоторого возмущения состояние теплового равновесия нарушится; например, в системе установится более высокая температура ТD+. В этом положении удельный теплоотвод g_ превышает удельный теплоотвод g+ и после снятия возмущения произойдет самопроизвольное снижение температуры до TD, т. е. система вернется в прежнее состояние равновесия. Если при нарушении равновесия температура в реакторе понизится до TD, то после снятия возмущения произойдет самопроизвольный разогрев до температуры TD вследствие того, что g+ > g_. Таким образом, точка D соответствует устойчивому стационарному состоянию адиабатического реактора идеального смешения.

Анализ состояния теплового равновесия в точке В (рис. 67, б) также позволяет сделать вывод, что это решение системы уравнений отвечает устойчивому стационарному состоянию.

Иным будет положение теплового равновесия средней точки пересечения С (рис. 6.7, в). Отклонение от состояния равновесия вправо по оси температур приведет к дальнейшему самопроизвольному разогреву, влево – к самопроизвольному понижению температуры. Следовательно, равновесие системы в точке С является неустойчивым.

Рис. 6.7. Устойчивые (а, б) и неустойчивые (в) стационарные состояния

адиабатического реактора идеального смешения при проведении

экзотермической реакции

Следует отметить, что для устойчивых стационарных состояний производная dg+/dT (тангенс угла наклона касательной к кривой g+(Т) в точках пересечения) меньше, чем тангенс угла наклона линии g–(Т):

а для неустойчивых состояний

Эти неравенства могут быть использованы при анализе устойчивости работы реактора.

Проверка системы на устойчивость стационарного состояния связана с введением нестационарности (кратковременным нарушением состояния теплового равновесия, следовательно, непостоянством параметров во времени). Уравнение материального и теплового балансов проточного нестационарного реактора идеального смешения можно представить в таком виде:

(6.25)

(6.25)

Такие системы дифференциальных уравнений поддаются графическому анализу, при котором зависимые переменные сА и Т считаются координатами так называемой фазовой плоскости. Используя уравнения типа (6.25), можно для фиксированных значений различных параметров определить каждую точку состояния системы на плоскости (сА, T).

Поскольку система сменяет во времени ряд состояний от начального до конечного, изображение их на плоскости (сА, Т) дает траекторию. Эти траектории (фазовые траектории) напоминают по своему виду траектории движения шара по различным плоскостям (см. рис. 6.8–6.10). Например, на рис. 6.8 точки А и С соответствуют устойчивому стационарному состоянию (сходимость в узел и спиралевидная сходимость в фокус), точка В – неустойчивому стационарному состоянию (расходящиеся траектории движения шара по поверхности седла).

Рис. 6.8. Фазовая плоскость

с множественными стационарными состояниями

для проточного реактора с перемешиванием

Следует отметить, что стационарное состояние реактора может быть очень чувствительным к небольшим возмущениям входных параметров. Проанализируем, например, рис. 6.4 (случай тройного пересечения при совместном решении уравнений материального и теплового балансов для проводимой в реакторе экзотермической реакции). Небольшое изменение температуры реакционного потока на входе (смещение вправо прямой 1 или 2) может вызвать скачкообразное увеличение температуры в реакторе. Такую высокую чувствительность режима процесса к незначительным изменениям его параметров называют параметрической чувствительностью.

При выборе условий проведения экзотермической реакции обычно стремятся обеспечить единственное устойчивое стационарное состояние с высокой степенью превращения. Для этого можно увеличить или уменьшить температуру Т0 (что вызовет сдвиг вправо прямой, отвечающей уравнению теплового баланса), или среднее время пребывания в реакторе (при этом сдвигается влево кривая, отвечающая уравнению материального баланса). Такие решения иногда невыгодны экономически. В данных случаях для того, чтобы реактор самопроизвольно достигал верхней точки D (см. рис. 6.4), в момент пуска в ректоре нужно иметь температуру, отвечающую точке неустойчивого состояния С или чуть выше.

§ 6.4. Оптимальный температурный режим

и способы его осуществления в промышленных реакторах

В предыдущих параграфах были рассмотрены варианты тепловых режимов химических реакторов и способы учета теплопереноса в реакторе при разработке математической модели.

Температурный (тепловой) режим проведения химического процесса, обеспечивающий экономически целесообразную максимальную производительность единицы объема реактора (интенсивность) по целевому продукту, называют оптимальным.

Подход к разработке оптимального температурного режима может быть различным в зависимости от типа химической реакции. Очевидно, что максимальная интенсивность реактора будет достигнута при проведении процесса с максимально возможной скоростью. Рассмотрим поэтому, как влияет тип кинетического уравнения на выбор температурного режима.

Простые необратимые реакции. Уравнение скорости необратимых экзо - и эндотермических реакций можно записать в виде

(6.26)

(6.26)

Например, для реакции первого порядка

(6.27)

(6.27)

Скорость химической реакции является функцией нескольких переменных: температуры и степеней превращения реагентов (или их концентраций). С ростом температуры константа скорости реакции в соответствии с уравнением Аррениуса монотонно возрастает. Из уравнений (6.26) и (6.27) видно, что принципиальных ограничений повышения температуры с целью увеличения скорости необратимых реакций нет. С ростом степени превращения реагентов скорость реакции падает. Для компенсации этого уменьшения целесообразно увеличивать температуру.

Эндотермическая реакция сопровождается поглощением теплоты. Следовательно, такие реакции невыгодно проводить в адиабатических условиях, так как по мере протекания реакции ее скорость будет падать как из-за увеличения степени превращения, так и из-за уменьшения температуры. Более разумно проводить эндотермические процессы в реакторах с подводом теплоты (изотермических или в реакторах с промежуточным тепловым режимом), поддерживая температуру, максимально допустимую по конструкционным соображениям. Необходимо при этом дополнительно провести оптимизацию температурного режима, сопоставив экономические показатели: увеличение прибыли вследствие роста производительности реактора и возрастания расходов на поддержание высокой температуры.

Для необратимых экзотермических реакций рост степени превращения сопровождается выделением теплоты, и, следовательно, в адиабатическом режиме это приведет к возрастанию температуры реакционной смеси. Уменьшение скорости реакции вследствие увеличения степени превращения будет частично компенсироваться ростом константы скорости реакции с возрастанием температуры. Проводя такую реакцию в проточном адиабатическом реакторе, можно обеспечить высокую скорость химической реакции и высокую производительность реактора в автотермическом режиме без использования посторонних источников теплоты. При этом теплота реакционной смеси, выходящей из реактора, служит для нагрева исходных реагентов на входе в реактор.

Обратимые химические реакции. Проанализируем условия обеспечения оптимального температурного режима обратимых реакций на примере обратимой реакции первого порядка А R. Скорость такой реакции

(6.28)

(6.28)

или [см. уравнение (6.20)]

(6.29)

(6.29)

С одной стороны, как и скорость необратимой реакции [см. выражение (6.27)], она зависит от константы скорости k1 и глубины химического превращения хА, а с другой – определяется степенью приближения реакционной системы к состоянию химического равновесия и значением предельно достижимой степени превращения в равновесных условиях хА,е. Характер изменения скорости с ростом температуры будет разным для эндо - и экзотермических реакций.

Повышение температуры проведения обратимой эндотермической реакции приводит одновременно к росту k1 и увеличению равновесной степени превращения хА,е. Следовательно, при фиксированной степени превращения хА скорость обратимой эндотермической реакции с ростом температуры монотонно увеличивается. Поэтому подход к разработке оптимального температурного режима этих реакций будет таким же, как и для необратимых эндотермических процессов.

Иначе обстоит дело с обратимыми экзотермическими реакциями. Так как скорость реакции – функция нескольких переменных (по меньшей мере, двух – T и хА), то для анализа этой функции удобно использовать ее сечение при постоянстве всех переменных, кроме одной.

Такой подход облегчает и задачу графического представления функции. Функция п переменных f (х1, х2, ..., хn) графически изображается некоторой поверхностью в (п + 1)-мерном пространстве. Сечения функции можно представить в виде семейства графиков на плоскости в координатах f (х1, х2, ..., хn)÷хi при постоянстве переменных х1, х2, ..., хi–1, хi+1, ..., хn.

В частности, рассмотрим два вида сечений функций wrA(xA, T): при постоянных значениях хA и при постоянных значениях Т.

Выберем некоторое значение степени превращения 0 < хА,1 < 1. Для этой степени превращения концентрация исходного реагента при протекании реакции А R составит сА,1 = сА,0(1 – хА,1), а концентрация продукта реакции cR,1 = сА,0хА,1. С ростом температуры увеличивается константа скорости прямой реакции [растет сомножитель k1сА,0 в уравнении (6.29)], но одновременно уменьшается равновесная степень превращения хА,е и при фиксированном значении хА,1 система находится ближе к состоянию равновесия [уменьшится второй сомножитель в уравнении (6.29)]. Таким образом, налицо два противоположных влияния. При низких температурах, когда темп изменения отношения хА,1 /хА,e меньше темпа роста константы скорости k1 с увеличением температуры, преобладает влияние первого (возрастающего) сомножителя. При некоторой температуре T1,e выбранная степень превращения хА,1 становится равновесной (хА,е при температуре T1,е), тогда скорость прямой реакции равна скорости обратной реакции и суммарная скорость реакции будет формально равна нулю. При приближении к этой температуре (слева) преобладает влияние второго сомножителя, характеризующего степень приближения системы к равновесию. Очевидно, что существует какая-то оптимальная температура Т1,т, при которой скорость реакции при заданной степени превращения является максимальной. Найдем эту температуру, пользуясь методами математического анализа (определение экстремума функции). Для этого продифференцируем функцию (6.28) по температуре, считая концентрации сА и cR постоянными, и приравняем производную нулю:

![]()

Отсюда при Т = Тт

.

.

Или

(6.30)

(6.30)

Уравнение (6.30) позволяет определить оптимальную температуру для любой степени превращения кроме хА = 0 и хА = 1, когда функция wrA(T, xA) не имеет максимума.

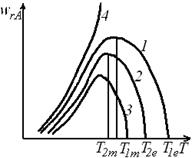

Теперь можем построить сечение функции wrA(T, хА)хА = xA–1 (рис. 6.9, кривая 1). Для другой степени превращения хА,2 > хА,1 функция wrА(T, хА)xА = xA,2 также имеет максимум. Точка Т2,е пересечения графика с осью абсцисс находится левее T1,е, так как у обратимых экзотермических реакций большая равновесная степень превращения достигается при меньшей температуре (при меньшей температуре наступает равенство хА,2 и хА,е).

Рис. 6.9. Сечения функции wrA = wrA(xA, T) при постоянных температурах:

1, 2, 3 – зависимости wrA (T) для степеней превращения xA,1, xА,2, xА,3 (xА,1 < хА,2 < хАу); 4 – зависимость wrA (T) для хА = 0

Из уравнения (6.30) следует, что с ростом степени превращения оптимальная температура Т2т также уменьшается, потому что функция

у – хА(1 – хА) в знаменателе уравнения является возрастающей. Таким образом, кривая wrA(T)хA = хA,2 (кривая 2) будет находиться ниже кривой wrA(T)хA = хA,1 (кривая 1) и ее максимум будет сдвинут влево.

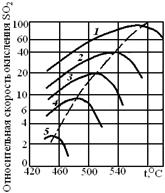

Соединив точки максимумов (рис. 6.10) на различных сечениях wrA(T), получим линию оптимальных температур.

Рис. 6.10. Зависимость скорости окисления диоксида серы на ванадиевом

катализаторе от температуры при различных степенях превращения SO2:

1 – xSO2 = 0,7; 2 – xSO2 = 0,8; 3 – xSO2 = 0,85; 4 – xSO2 = 0,9; 5 – xSO2 = 0,95;

штриховая линия – линия оптимальных температур

Проведение процесса по линии оптимальных температур предполагает, что по мере увеличения степени превращения температуру в реакторе нужно уменьшать, чтобы скорость реакции всегда оставалась максимально возможной.

Чтобы убедиться в том, что скорость реакции действительно не может быть выше, чем при проведении процесса по линии оптимальных температур, рассмотрим сечения функции wrA(T, xA) при фиксированных температурах, т. е. зависимость скорости реакции от степени превращения.

Если Т – Т1 = const, величины k1 и хА,е, зависящие от температуры и входящие в уравнение (6.29), также являются постоянными. Тогда уравнение (6.29) описывает прямую, пресекающую ось абсцисс в точке хА = хА,е и ось ординат в точке wrA = k1(Т1) сА,0 (рис. 6.11, линия 1). Для другой температуры Т2 > T1, точка пересечения прямой с осью абсцисс сдвинется влево, а точка пересечения с осью ординат – вверх.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |