9.2.6. На оценочном этапе подгруппа юридической экспертизы должна оценить степень предпочтительности предлагаемых участниками юридических контрактных условий, не установленных в Закупочной документации в качестве обязательных. Критерии оценки таких условий целесообразно продумать заранее, хотя до ознакомления юристов с заявками сформировать полный перечень юридических частных критериев часто не удается. Для работы с экспертами-юристами целесообразно использовать прямую экспертную оценку, при которой получают и обрабатывают оценки предпочтительности заявок по частным критериям. При проведении закупок сложной продукции для оценки и сопоставления заявок также могут быть использованы и относительные оценки, получаемые от экспертов, к примеру, методом парных сравнений.

9.2.7. В ходе оценочного этапа подгруппа экономической экспертизы должна оценить степень предпочтительности предлагаемых участниками экономических контрактных условий. С экспертами-экономистами можно работать в таком же режиме, как и с юристами, однако, если у Заказчика есть опытные экономисты, более целесообразно провести экономические расчеты по традиционным экономическим критериям оценки, отражающим «совокупную стоимость владения» закупаемой продукцией с учетом фактора времени, вплоть до затрат на утилизацию.

Для формирования обобщенных экспертных оценок экономических выгод и издержек с учетом фактора времени, а также для учета факторов риска и неопределенности можно руководствоваться «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция)» утвержденными Минэкономразвития России, Минфином России, Госстроя России № ВК 477 от 21.06.99 г. Так, в соответствии с этим документом, для экономической оценки эффективности инвестиционных проектов (а закупки сложной продукции часто рассматриваются, как инвестиционные проекты) рекомендуется использовать следующий перечень показателей:

- чистый доход;

- чистый дисконтированный доход;

- внутренняя норма доходности;

- потребности в дополнительном финансировании (другие названия – стоимость проекта, капитал риска);

- индексы доходности затрат и инвестиций;

- срок окупаемости;

- перечень показателей, характеризующих финансовое состояние контрагента.

При проведении экономической экспертизы следует учитывать то, что получение от участников всех исходных данных (например, эксплуатационных расходов) да еще по всем позициям спецификаций во многих закупочных процедурах маловероятно. Тогда такой подход используют только по отдельным, наиболее важным позициям спецификаций.

На практике основная задача экономической экспертизы на оценочном этапе сводится к приведению предлагаемых участниками закупки цен к единому базису — одинаковым валютам, одинаковому составу итоговой цены (стоимость оборудования, монтажа, обучения, гарантий, сроков и условий поставки, транспортной страховки и т. д.), обеспечивающим возможность сопоставления заявок по ценам на финальном этапе работы Закупочной комиссии. Достаточно существенным может оказаться вопрос предлагаемых сроков поставки. Если они у разных участников велики и при этом существенно различаются, необходимо провести дисконтирование цен (принятие во внимание фактора времени — с учетом возможных дополнительных платежей за отсрочку использования кредита в соответствии с предполагаемыми условиями кредитного соглашения) или расходов на хранение досрочно прибывшей продукции.

10. Технологические операции оценки заявок участников

10.1. Технологических операций оценки заявок участников рекомендуется проводить на основании ГОСТ СССР 23554.0-79 «Экспертные методы оценки качества промышленной продукции: основные положения». При использовании данного документа необходимо исходить из того, что оценка по частным критериям не может проводится на основании семантических оценок типа «плохо», «неприемлемо», «частично соответствует требованиям» и т. п. Ниже материалы указанного стандарта использованы с учетом данного отличия.

10.2. Существует два метода определения обобщенных оценок заявок участников в соответствии с указанным стандартом: метод взвешенного суммирования и экспресс-метод.

При методе взвешенного суммирования оценку по обобщенному критерию определяют взвешенным суммированием влияющих на него оценок нижнего уровня иерархии с учетом их весовых коэффициентов, отражающих в первую очередь их значимость (весомость).

При экспресс-методе оценку по обобщенному критерию определяют на основе анализа экспертами влияющих на него оценок нижнего уровня иерархии без предварительного определения этих оценок и определения их весовых коэффициентов.

Экспресс-метод может применяться только при закупках самой простой продукции.

10.3. При использовании метода взвешенного суммирования возможны три основные формы участия экспертов:

- эксперты назначают весовые коэффициенты оценок по частным и обобщенным критериям, а расчетным методом определяются оценки по частным и обобщенным критериям. Данный способ применим при экспертизы заявок по простой продукции;

- эксперты назначают весовые коэффициенты оценок по частным и обобщенным критериям и оценки по частным критериям, а расчетным методом определяются оценки по обобщенным критериям. Данный метод применим при оценках умеренно-сложной и сложной продукции.

Рекомендуется в практике оценки заявок использовать вторую форму обобщения мнения экспертов.

10.4. Формирование весовых коэффициентов

10.4.1. При объединении частных оценок предпочтительности заявок участников в итоговую оценку для простой продукции используется прямое взвешенное суммирование частных оценок заявок по всем критериям. Для умеренно-сложной и сложной продукции - поэтапное взвешенное суммирование иерархически организованных систем критериев оценки.

10.4.2. В обоих случаях применения взвешенного суммирования экспертам необходимо для каждой оценки по каждому частному или обобщенному критерию на каждом уровне иерархии (кроме нулевого) назначить свой весовой коэффициент, отражающий значимость оценки по данному критерию в данной группе оценок.

10.4.3. Формирование весовых коэффициентов, также как и экспертное формирование частных оценок предпочтительности заявок участников по различным критериям относится к задачам экспертного анализа. Поэтому при определении весовых коэффициентов критериев оценки эксперты должны сравнивать между собой значимость оценок по критериям, входящим в каждый обобщенный или итоговый критерий, используя процедуры.

10.4.4. Сумма весовых коэффициентов в рамках каждой группы критериев на каждом уровне иерархии равняется 1.0 (или 100%).

10.4.5. Весовые коэффициенты должны назначать эксперты, ответственные за формирование обобщенной оценки по конкретной группе критериев в иерархии. Обычно это руководитель (заместитель руководителя) ПДЭГ или ЭГ. Поскольку весовые коэффициенты верхних уровней иерархии оказывают исключительно сильное влияние на итоговые оценки заявок, они в любом случае должны утверждаться на заседании Закупочной комиссии.

10.4.6. Более сложной является ситуация, когда при закупках сложной продукции какой-либо из участников предложит инновационное организационно-техническое или экономическое решение, полностью удовлетворяющее потребности Заказчика, но при этом за счет своей оригинальности радикально меняющее представление экспертов об области возможных значений каких-либо технических характеристик продукции или степени значимости используемых критериев оценки. Более того, возможно, что после знакомства с такой заявкой эксперты поймут, что объявленные обязательные требования к закупаемой продукции и соответствующие критерии оценки заставляют отклонить очень привлекательную для Заказчика инновационную заявку или, что в перечне критериев оценки необходимо переформулировать некоторые критерии, исключить или добавить новые. В случае публикации критериев оценки всех уровней иерархии и соответствующих весовых коэффициентов в Закупочной документации это сделать невозможно.

Поэтому рекомендуется при закупках сложной продукции проводить многоэтапные конкурсы. Если на одном из этапов конкурса экспертная группа столкнется с вышеописанной ситуацией она может ограничится только отборочным этапом, после которого сможет рекомендовать конкурсной комиссии изменить систему критериев оценки и весовых коэффициентов для следующего этапа конкурса.

10.4.7. При формировании весовых коэффициентов следует также обратить внимание на то, что значимость обобщенного критерия типа «Надежность участника / вероятность должного выполнения заключаемого договора», если закупается сложная продукция, иногда оценивается даже выше, чем значимость технико-экономических критериев. При этом, чем сложнее и «инновационное» закупаемое оборудование, тем выше должна быть относительная значимость этого критерия. Можно сказать, что данный критерий носит «мультипликативный» характер в смысле «умножения на ноль» любых обещаний при «нулевой» квалификации участника. Для производителей простой продукции это не особенно важно. Но при закупках сложной инновационной техники данный критерий имеет весьма существенное значение. Для наполнения этого критерия можно использовать в качестве основы оценочные критерии, построенные на базе желательных требований, применяемых для «квалификационного» отбора участников конкурса, среди которых (помимо прочего) важную роль должен играть критерий «Специальный опыт работы».

10.5. Формирование оценок заявок по частным критериям

10.5.1. Целью формирования оценок заявок по частным критериям являются преобразования количественных и качественных технико-экономических характеристик предлагаемой к поставке продукции, а также («квалификационных») характеристик участников, в частные оценки предпочтительности заявок (оценки предпочтительности заявок по частным критериям).

10.5.2. Для численного выражения частных оценок по разным критериям необходимо использовать одну и ту же шкалу. На практике обычно используется шкала от 0 до 5 или от 0 до 10 баллов.

10.5.3. Для указанного отображения характеристик обычно используются три метода:

- расчетный метод – когда преобразование проводится по заранее (до закупки) утвержденной формуле;

- метод прямой экспертной оценки – когда вместо формулы используются специальные знания, квалификация и опыт специалистов, ознакомившихся с содержанием заявок;

- метод «главных точек» (функций ценности) – разновидность экспертной оценки, когда вместо формулы используется специальные знания, квалификация и опыт специалистов, которые формируют свои оценки заранее (до закупки) на всем диапазоне возможных значений преобразуемой характеристики.

10.5.4. Расчетный метод

10.5.4.1 Для формирования оценок заявок по частным критериям расчетным методом используются формулы, при помощи которых необходимые частные оценки вычисляются по численным характеристикам (параметрам) технических и коммерческих предложений, а также по «квалификационным» характеристикам участников.

10.5.4.2 В случае применения данного метода рекомендуется использовать за основу приведенные ниже рекомендации Минэкономики России для государственных заказчиков, изложенные в пп. 3.1-3.3 «Методических рекомендаций по балльной оценке конкурсных заявок и квалификации поставщиков, участвующих в конкурсах на размещение заказов на поставки товаров для государственных нужд» (утверждены письмом Минэкономики России от 01.01.2001 № АС-751/4-605):

«3.1. Каждый рассматриваемый критерий конкурсной заявки или показатель, характеризующий квалификацию участника, получает оценку в баллах по десятибалльной шкале. С этой целью значение анализируемого критерия (показателя) в натуральных единицах измерения ранжируются для всех участников. Худшему критерию (показателю) присваивается один балл, лучшему — десять баллов. Применение метода интерполяции в интервале 1 — 10 баллов позволяет определить балльное значение критерия (показателя) для каждого претендента.

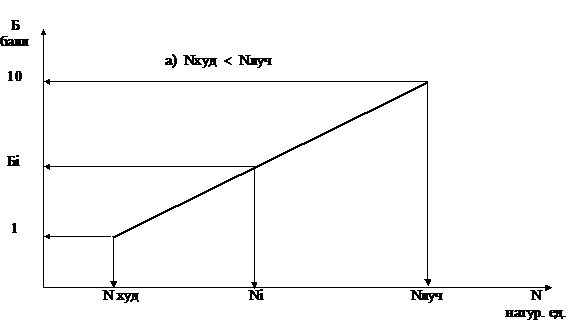

3.2. Для случая, когда худшее значение критерия (показателя) меньше лучшего значения (например, предложения сокращения срока выполнения контракта или оценка опыта претендента, характеризуемая количеством ранее выполненных контрактов), балльная оценка j-го критерия (показателя) для i-го участника определится по формуле (см. рис 1а).

Рис. 1а. Графическая иллюстрация применения метода интерполяции для балльной оценки критериев

Рис. 1а. Графическая иллюстрация применения метода интерполяции для балльной оценки критериев

при: N худj < Nлучj,

1< Бij < 10.

где:

Бij — балльная оценка анализируемого j-го критерия (показателя) для i-го участника-конкурсанта;

Nij — значение анализируемого j-го критерия (показателя) для i-го участника-конкурсанта в натуральных единицах измерения;

Nхудj — худшее значение анализируемого j-го критерия (показателя} среди всех участников-конкурсантов в натуральных единицах измерения;

N лучj — лучшее значение анализируемого j-го критерия (показателя) среди всех участников-конкурсантов в натуральных единицах измерения.

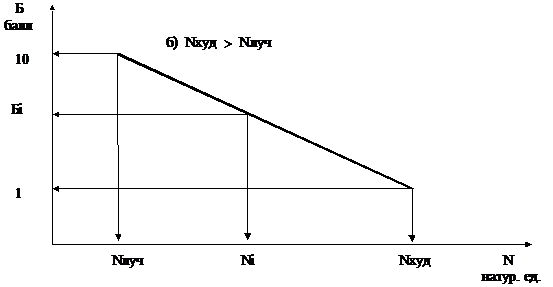

3.3. Для случая, когда худшее значение критерия (показателя) больше лучшего значения (например, цена контракта, цена товара, другие ценовые показатели) балльная оценка анализируемого j-го критерия (показателя) для i-го участника определяется формулой (см. рис. 1б):

Рис. 1б. Графическая иллюстрация применения метода интерполяции для балльной оценки критериев

![]()

при: N худj > Nлучj,

1< Бij < 10.

Формула (2) приводит к тому же результату, что и формула (1). Использование формулы (1) для случая Nхуд > Nлуч, а следовательно, и Nхуд > Ni, дает отрицательные значения и числителя и знаменателя дроби (Ni - Nхуд) / (Nлуч - Nхуд), что не влияет на результат вычислений. Поэтому во всех случаях для упрощения вычислительной работы рекомендуется использовать формулу (1).»

10.5.4.3 Применение предположения о линейной зависимости предпочтительности заявки участника по рассматриваемому критерию не всегда соответствует действительности и может приводить к грубым ошибкам в оценках (см. пример для критерия «срок поставки оборудования»).

Применение данного метода так же несет за собой юридические риски. Нормировка к максимальным или минимальным значениям (в данном случае – к диапазону от минимального до максимального значений) анализируемого показателя среди всех участников делает результаты закупочной процедур зависящими от параметров, которые могут сложиться в результате целенаправленного воздействия квалифицированного информационного технолога. Так как такие формулы в целом не позволяют достоверно выявить Участника, предложившего лучшие условия, они противоречат пункту 4 статьи 447 Гражданского кодекса РФ.

10.5.4.4 Из изложенного следует, что такой подход может быть использован только при закупках самой простой продукции и в случае не привлечения экспертов к оценке поступивших заявок.

10.5.5. Метод прямой экспертной оценки

В задачах оценки качества продукции метод экспертной оценки применяют при невозможности или нецелесообразности по конкретным условиям оценки (избыток или недостаточное количество информации, необходимость разработки специальных технических средств, возможность предложения нескольких вариантов удовлетворения потребностей, отсутствие однозначных критериев, характеризующих предпочтительность продукции, оценка эстетических показателей и т. д.) использовать расчетный или измерительный методы.

В задачах оценки заявок участников, а особенно – при закупках умеренно-сложной и сложной продукции (товаров, работ и услуг), экспертные методы оценки заявок по частным критериям, а также экспертные методы формирования весовых коэффициентов, пожалуй, являются единственно возможными для получения обоснованных и объяснимых оценок.

Далее рассмотрим некоторые технологические операции экспертной оценки и особенности их применения при рассмотрении заявок участников.

10.5.5.1 Опрос экспертов

Точку зрения экспертов выясняют методом опроса. Опрос экспертов заключается в получении от них количественных или качественных оценок предпочтительности заявок по частным критериям, а также оценок относительной значимости критериев, по которым формируется обобщенная промежуточная или итоговая оценка предпочтительности заявок участников.

Методы опроса экспертов делятся на индивидуальный и групповой. При индивидуальном методе ведется опрос каждого эксперта отдельно. При групповом — совместно опрашивается часть экспертной группы или вся группа.

Индивидуальный опрос проводят очным или заочным способом. При очном опросе эксперт высказывает свои суждения лицу, проводящему опрос. При заочном опросе такой контакт отсутствует и эксперт заполняет карту опроса.

Групповой метод опроса имеет два способа – с взаимодействием и без взаимодействия. Опрос с взаимодействием включает обсуждение мнений экспертов на заседании экспертной группы. При опросе без взаимодействия обсуждение отсутствует.

Процедуры опроса экспертов включают интервьюирование, анкетирование и смешанное анкетирование.

При интервьюировании суждение эксперта выявляют в процессе свободной беседы в рамках определенного плана.

При анкетировании эксперт заполняет карту опроса, отвечая на содержащиеся в ней вопросы.

При смешанном анкетировании эксперт заполняет карту опроса, получая все необходимые разъяснения от лица, проводящего опрос.

Выбор конкретного вида и формы опроса экспертов определяется в каждой процедуре отдельно, в зависимости от степени сложности закупаемой продукции и ресурсов, выделенных на проведение оценки.

10.5.5.2 Шкалы экспертной оценки предпочтительности заявок

При проведении прямой экспертной оценки эксперты должны назначать свои оценки по каждому из критериев, используя одну и ту же вербально-числовую шкалу. Выше в начале подраздела 10 уже указывалось, что при оценке предпочтительности заявок участников недопустимо применение шкал с оценками типа «плохо», «неприемлемо», «частично соответствует требованиям», которые используются при оценке качества продукции.

Для практической экспертной оценки предпочтительности заявок участников по частным критериям может быть рекомендована следующая шкала абсолютных оценок:

Словесное выражение экспертов | Словесное выражение экспертов по рискам | Числовое обозначение (балл) |

1 | 2 | 3 |

«Минимально приемлемо» | «Очень высокие риски» | 0* |

«Удовлетворительно» | «Повышенные риски» | 1* |

«Хорошо» | «Вполне приемлемые риски» | 2* |

«Очень хорошо» | «Приемлемые риски» | 3* |

«Отлично» | «Минимальные риски» | 4 |

«Идеально» | «Отсутствие рисков» | 5 |

*− возможна оценка с одним знаком после запятой.

В данном случае использована шакала оценок от 0 до 5. С тем же успехом в правую графу можно поставить и числа от 0 до 10, от 0 до 100 и т. д. Важно, что нулевой балл ставится за оценку «Минимально приемлемо», т. е. за точное выполнение минимальных обязательных требований Закупочной документации. Комментарии по поводу максимальной оценки «Идеально» — см. ниже.

Использование одной и той же вышеприведенной линейной шкалы для всех критериев оценки заявок позволит членам Закупочной комиссии перевести обратно в словесную форму полученные в виде чисел (от 0 до 10) итоговые оценки предпочтительности заявок участников по всем техническим критериям. При этом важно публиковать полученные численные оценки только вместе с данной вербально числовой шкалой преобразования словесных оценок в баллы. Иначе кто-нибудь может неправильно воспринять оценки 0.0 как нулевую ценность заявки. На самом деле это означает, что Участник оказался исключительно грамотным и дал предложения, в точности соответствующие минимальным техническим требованиям Закупочной документации. Если бы гипотетический Заказчик в условиях недостатка средств при написании Закупочной документации совершенно точно знал, что ему нужно, то данная заявка (с итоговой оценкой 0.0 по техническим критериям) имела бы все возможности оказаться и самой дешевой (в силу известной зависимости технических и экономических оценок объектов одного вида) и тем самым выиграть закупочную процедуру.

Отрицательных (неудовлетворительных) оценок на этой шкале быть не может (отрицательные оценки соответствуют предложениям с неприемлемыми характеристиками, которые должны быть отклонены Закупочной комиссией).

Экспертам важно учитывать, что данные словесные оценки и баллы оценивают только ПРЕВЫШЕНИЕ характеристик предлагаемой к поставке продукции над минимально приемлемым уровнем и никак не характеризуют абсолютное качество предлагаемой продукции.

Так, если Заказчик предъявил требования к закупаемой продукции на уровне лучших мировых образцов (к примеру, автомобиль определенной фирмы), а поставщик предложил требуемый автомобиль в комплектации, минимально превышающей требования Заказчика, то оценка «Очень посредственно» (с занесением в экспертную форму одного балла) характеризует не качество предложенного автомобиля, а только степень превышения его характеристик над уровнем предъявленных требований по сравнению с максимально возможной комплектацией («Идеально»). Следует отметить, что заявки с низкими баллами по неценовым критериям имеют высокие шансы выиграть закупочную процедуру, поскольку они, как правило, дешевле.

10.5.5.3 Индивидуальное оценивание

При выполнении оценочных операций применяют процедуры ранжирования, оценивания, парного сравнения и последовательного сравнения.

- Ранжирование заключается в упорядочении оцениваемых объектов в соответствии с определенным признаком. В нашем случае речь идет о расположении конкурирующих заявок в порядке уменьшения их предпочтительности по данному критерию, а также о расположении самих критериев оценки в порядке уменьшения их значимости.

- Оценивание заключается в назначении оцениваемым объектам (заявкам и критериям) количественных или качественных характеристик в зависимости от степени выраженности определенного признака (назначение баллов за предпочтительность заявки по конкретному критерию по вербально-числовой шкале и назначение критериям весовых коэффициентов в соответствии со значимостью критерия).

- Парное сравнение заключается в сравнении объекта с каждым из остальных (заявок, критериев) в соответствии с определенным признаком с целью их ранжирования или оценивания по степени выраженности этого признака.

- Последовательное сравнение включает операции ранжирования, назначения объекту, стоящему первому в ранжированном ряду, заданного числа и количественное оценивание последующих объектов по сравнению с первым.

Для занесения экспертных оценок для экспертов заранее готовятся таблицы «Критерии / Номера заявок». В каждую ячейку таблицы эксперт (после поиска информации о содержащихся в заявке технических предложениях по данному критерию) заносит свою оценку, пользуясь вышеприведенной шкалой.

Любой эксперт может столкнуться со следующей ситуацией. Понятие «идеального» значения характеристики заявки по конкретному критерию у эксперта существовало априорно (т. е. до ознакомления с поданными на данную закупочную процедуру заявками). Обычно оно основано на личном опыте и знаниях о мировых достижениях. И иногда заявка может превышать априорное понятие эксперта «Идеального значения характеристики». Здесь возможны два подхода. В первом случае эксперт в процессе рассмотрения такой заявки корректирует свое понятие «идеально» для данного критерия, ставит данной заявке максимальную балльную оценку (по вышеприведеной таблице – 10), а затем пропорционально уменьшает все оценки по данному критерию для ранее рассмотренных заявок, а при рассмотрении последующих заявок использует новое понятие «идеально». Во втором случае эксперт для такого предложения ставит оценку, превышающую 10.

Более предпочтительным представляется второй подход. При этом существует вероятность того, что при высоких оценках и по другим критериям общая итоговая оценка также окажется выше 10. Поэтому, используя второй подход, эксперт в своем заключении для Закупочной комиссии должен обязательно оговорить, что оценка 10 для него соответствует априорному (до знакомства с поступившими заявками) понятию «идеально» по данному критерию и обосновать уникальность заявки, изменившей его суждения.

Все вышеизложенное было связано с приведенной вербально-числовой шкалой и относится к т. н. «абсолютным» оценкам, которые позволяют с одинаковым успехом оценивать любое число заявок. Примером абсолютных оценок являются школьные оценки. На этой шкале может быть при необходимости оценена даже единственная заявка (пример – оценка целесообразности закупки из единственного источника при отсутствии предложений конкурентов).

Но для оценки заявок могут также использоваться и т. н. «относительные» оценки, когда стоит задача оценить относительную предпочтительность заявок в конкретной группе путем распределения 100% приоритета среди конкурирующих заявок, исходя из их относительной предпочтительности. Примером относительных оценок являются результаты решения задачи распределения ресурсов (например, распределение в целях сохранения конкурентной среды всего объема заказа среди группы квалифицированных участников). При этом в случае равенства итоговых оценок все участники получат одну и ту же долю заказа, независимо от степени предпочтительности поданных заявок (1 балл или 10 баллов). Зато если оценки предпочтительности заявок неодинаковы, распределение ресурсов произойдет гораздо точнее, чем при использовании абсолютных оценок.

Работу с относительными оценками технологически можно реализовать путем проведения парных сравнениях заявок по каждому из критериев (в литературе — метод анализа иерархий Т. Саати). Этот метод более точен, позволяет контролировать последовательность суждений экспертов, однако технологически гораздо более сложен и без труда может использоваться только при применении специальных программных средств. По некоторым оценкам этот метод дает наилучшие результаты, когда число критериев на каждом уровне иерархии лежит в диапазоне от 3 до 7.

В целом при экспертизе сложных проектов в случае большого числа заявок наиболее конструктивно сначала использовать абсолютные оценки для предварительного выделения 4-6 наиболее конкурентоспособных заявок, а затем провести их ранжировку с максимальной точностью путем использования относительных оценок.

10.5.5.4 Групповое оценивание

Для получения более надежных оценок заявок можно поручить оценивание нескольким экспертам одновременно (параллельно) с последующим обобщением их индивидуальных оценок (как абсолютных, так и относительных). Это может быть сделано по одному, нескольким наиболее важным критериям или всем.

Для обобщения суждений экспертов используют способы голосования и усреднения. При голосовании обобщенное мнение группы экспертов выявляется большинством голосов. При усреднении обобщенное мнение определяется расчетным путем.

С целью обобщения суждений экспертов способом усреднения производят обработку индивидуальных экспертных оценок, которая заключается в определении по каждому критерию средних величин (например, средней арифметической, медианы или моды).

Количественными мерами, характеризующими разброс совокупности индивидуальных оценок экспертов, являются статистические показатели согласованности этих оценок: среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации, коэффициент конкордации, различные коэффициенты корреляции, размах и другие меры.

Любой член экспертной группы, имеющий мнение, отличное от обобщенного мнения других экспертов, обязан довести его до сведения группы информационно-методического и программно-технологического обеспечения экспертизы для последующего обязательного доведения до сведения членов Закупочной комиссии.

Опросные листы (анкеты) экспертов с экспертными оценками, а также их аргументированное обоснование представляются в письменном виде и на дискетах в согласованном формате.

10.5.5.5 Метод «главных точек» (функции ценности)

При определении характера зависимости частных оценок по конкретному критерию оценки от количественных (численных) значений характеристик предлагаемой к поставке продукции и («квалификационных») характеристик участника используется два основных подхода:

- прямое указание соответствующей формулы пересчета (используется в простейших случаях);

- построение экспертами соответствующей зависимости в графической форме с дальнейшим подбором аппроксимирующей формулы пересчета (используется при необходимости получения более точных и обоснованных оценок).

В качестве примера формулы пересчета характеристик предлагаемой к поставке продукции в частные оценки заявок можно привести две линейные зависимости, содержащиеся в Методических рекомендациях Минэкономики государственным заказчикам (см. пункт 10.5.4 «Расчетный метод»):

- «чем больше – тем лучше (для характеристик типа «качество»);

- «чем меньше – тем лучше» (для характеристик типа «цена»).

Однако на практике не все зависимости «характеристика – балл» могут быть описаны линейными функциями. Например, для характеристики «срок поставки оборудования на место установки» имеют максимальную предпочтительность (например, 10 баллов) при поставках «just-in-time» (например, «монтаж с колес»).

Поставки раньше времени характеризуются единовременными затратами на перемещение оборудование на склад и со склада в цех и переменными потерями, пропорциональными сроку хранения оборудования на складе (еще хуже – «под открытым небом»).

Поставки после запланированного срока характеризуются пропорциональными задержкам затратами: сначала – на оплату простоя монтажников, а затем – на дополнительные выплаты за ускорение монтажа для обеспечения сроков запуска оборудования в эксплуатацию.

В указанном примере требуемая зависимость носит явно «колоколообразный» характер, не подпадающий под описание «чем … – тем …».

3. При построении зависимости частных оценок рассматриваемых заявок участников от характеристик предлагаемой к поставке продукции в графической форме перед экспертом стоит сложная задача «оценить число—числом», то есть перевести значение показателя в его оценку. Для облегчения этой задачи рекомендуется метод «главных точек», принцип которого заключается в графическом определении экспертами вида зависимости между некоторыми наиболее характерными («главными») значениями рассматриваемых характеристик и оценками предпочтительности заявок по соответствующим критериям.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |