Под идентификацией понимают присвоение пользователю некоторого уникального идентификатора, который он должен предъявить системе защиты информации (СЗИ) при осуществлении доступа к объекту, то есть назвать себя. Используя предъявленный пользователем идентификатор, СЗИ проверяет наличие данного пользователя в списке зарегистрированных, и авторизует его (то есть наделяет полномочиями) для выполнения определенных задач.

В качестве идентификаторов могут использоваться, например, имя пользователя (логин), аппаратные устройства типа Touch Memory, бесконтактные радиочастотные карты proximity, отдельные виды пластиковых карт и др.

Идентификаторы субъектов не являются секретной информацией и могут храниться в КС в открытом виде.

Для нейтрализации угроз, связанных с хищением идентификаторов и подменой злоумышленником легального пользователя необходимы дополнительные проверки субъекта, заключающиеся в подтверждении им владения предъявленным идентификатором. Данные проверки проводятся на этапе аутентификации пользователя.

Под аутентификацией понимают подтверждение пользователем предъявленного идентификатора, проверка его подлинности и принадлежности именно данному пользователю. Аутентификация выполняется для устранения фальсификации на этапе идентификации.

В качестве аутентифицирующей информации может использоваться, например, пароль, секретный код, пин-код и т. д. Информация, используемая субъектом для аутентификации, должна сохраняться им в секрете. Хищение данной информации злоумышленником ведет к тому, что злоумышленник сможет пройти этап идентификации и аутентификации без обнаружения фальсификации.

Этапы идентификации и аутентификации пользователя объединяются в единой подсистеме, называемой подсистемой идентификации и аутентификации (И/АУ).

Атаки на подсистему идентификации и аутентификации пользователя являются одними из наиболее распространенных и привлекательных для злоумышленника, так как пройдя этап И/АУ злоумышленник получает все права легального пользователя, идентификатор которого был использован. В связи с этим, обеспечение стойкости ко взлому подсистемы И/АУ пользователя является очень важной задачей для безопасного функционирования компьютерной системы.

Стойкость к взлому подсистемы идентификации и аутентификации определяется гарантией того, что злоумышленник не сможет пройти аутентификацию, присвоив чужой идентификатор, либо украв его.

Наиболее распространенными методами идентификации и аутентификации пользователя являются:

- Парольные системы.

- Идентификация/аутентификация с использованием технических устройств.

- Идентификация/аутентификация с использованием индивидуальных биометрических характеристик пользователя.

3.2. Парольные системы идентификации и аутентификации пользователей

Парольные системы идентификации/аутентификации является одними из основных и наиболее распространенных в СЗИ методов пользовательской аутентификации. В данном случае информацией, аутентифицирующей пользователя, является некоторый секретный пароль, известный только легальному пользователю.

Совокупность идентификатора и пароля пользователя - основные составляющие его учетной записи. База данных пользователей парольной системы содержит учетные записи всех пользователей КС.

Парольные системы являются зачастую «передним краем обороны» всей системы безопасности. Отдельные ее элементы могут быть расположены в местах, открытых для доступа потенциальному злоумышленнику (в том числе и база данных учетных записей пользователей). В связи с этим, парольные системы становятся одним из наиболее привлекательных для злоумышленника объектов атаки. Основными типами угроз безопасности парольных систем являются следующие.

1. Перебор паролей в интерактивном режиме.

2. Подсмотр пароля.

3. Преднамеренная передача пароля его владельцем другому лицу.

4. Кража базы данных учетных записей с дальнейшим ее анализом, подбором пароля.

5. Перехват вводимого пароля путем внедрения в КС программных закладок (клавиатурных шпионов); перехват пароля, передаваемого по сети.

6. Социальная инженерия.

Многие недостатки парольных систем связаны с наличием человеческого фактора, который проявляется в том, что пользователь, зачастую, стремится выбрать пароль, который легко запомнить (а значит и подобрать), записать сложно запоминаемый пароль. Легальный пользователь способен ввести пароль так, что его могут увидеть посторонние, передать пароль другому лицу намеренно или под влиянием заблуждения.

Для уменьшения деструктивного влияния человеческого фактора необходимо реализовать ряд требований к выбору и использованию паролей [4].

1. Задание минимальной длины пароля для затруднения подбора пароля злоумышленником «в лоб» (полный перебор, brute-forcing) и подсмотра.

2. Использование в пароле различных групп символов для усложнения подбора злоумышленником пароля «в лоб».

3. Проверка и отбраковка пароля по словарю для затруднения подбора пароля злоумышленником с использованием словарей.

4. Установление максимального срока действия пароля для затруднения подбора пароля злоумышленником «в лоб», в том числе и в режиме «off-line» при взломе предварительно похищенной базы данных учетных записей пользователей.

5. Применение эвристического алгоритма, бракующего «плохие» пароли для усложнения подбора пароля злоумышленником «по словарю» или с использованием эвристического алгоритма.

6. Ограничение числа попыток ввода пароля для предотвращения интерактивного подбора пароля злоумышленником.

7. Использование задержки при вводе неправильного пароля для предотвращения интерактивного подбора пароля злоумышленником.

8. Поддержка режима принудительной смены пароля пользователя для эффективности реализации требования, ограничивающего максимальный срок действия пароля.

9. Запрет на выбор пароля самим пользователем и автоматическая генерация паролей для затруднения использования злоумышленником эвристического алгоритма подбора паролей.

Количественная оценка стойкости парольных систем может быть выполнена с помощью следующего подхода [4].

Пусть A – мощность алфавита паролей (количество символов, которые могут быть использованы при составлении пароля). Например, если при составлении пароля могут быть использованы только малые английские буквы, то A=26.

L – длина пароля.

![]() - число всевозможных паролей длины L, которые можно составить из символов алфавита A. S также называют пространством атаки.

- число всевозможных паролей длины L, которые можно составить из символов алфавита A. S также называют пространством атаки.

V – скорость перебора паролей злоумышленником.

T – максимальный срок действия пароля.

Тогда, вероятность P подбора пароля злоумышленником в течении срока его действия Т определяется по следующей формуле.

![]()

Эту формулу можно обратить для решения следующей задачи:

Задача. Определить минимальные мощность алфавита паролей A и длину паролей L, обеспечивающих вероятность подбора пароля злоумышленником не более заданной P, при скорости подбора паролей V, максимальном сроке действия пароля T.

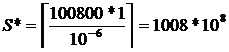

Данная задача имеет неоднозначное решение. При исходных данных V,T,P однозначно можно определить лишь нижнюю границу S* числа всевозможных паролей. Целочисленное значение нижней границы вычисляется по формуле

![]() (3.1)

(3.1)

где ![]() - целая часть числа, взятая с округлением вверх.

- целая часть числа, взятая с округлением вверх.

После нахождения нижней границы S* необходимо выбрать такие A и L, чтобы выполнялось неравенство (3.2).

![]() (3.2)

(3.2)

При выборе S, удовлетворяющего неравенству (3.2), вероятность подбора пароля злоумышленником (при заданных V и T) будет меньше или равна P.

При вычислениях по формулам (3.1) и (3.2), величины должны быть приведены к одной размерности.

Пример 3.1

Исходные данные – P=10-6, T=7 дней, V=10 паролей / минуту = 10*60*24*7=100800 паролей в неделю.

Тогда,  .

.

Условию  удовлетворяют, например, такие пары величин A и L, как A=26, L=8 (пароли состоят из 8 малых символов английского алфавита), A=36, L=6 (пароли состоят из 6 символов, среди которых могут быть малые латинские буквы и цифры).

удовлетворяют, например, такие пары величин A и L, как A=26, L=8 (пароли состоят из 8 малых символов английского алфавита), A=36, L=6 (пароли состоят из 6 символов, среди которых могут быть малые латинские буквы и цифры).

4. Методы и средства криптографической защиты

4.1. Принципы криптографической защиты информации

Криптография представляет собой совокупность методов преобразования данных (шифрования), направленных на то, чтобы сделать эти данные бесполезными для противника. Эти преобразования позволяют решить проблему обеспечения конфиденциальности данных. Для ознакомления с зашифрованной информацией применяется обратный процесс – дешифрование.

Для шифрования обычно используется некоторый алгоритм или устройство, реализующее заданный алгоритм, которые могут быть известны широкому кругу лиц. Управление процессом шифрования осуществляется с помощью периодически меняющегося ключа шифрования, обеспечивающего каждый раз оригинальное представление информации при использовании одного и того же алгоритма или устройства. Знание ключа дешифрования позволяет просто и надежно расшифровать текст. Однако, без знания этого ключа процедура дешифрования может быть практически невыполнима даже при известном алгоритме. Ключ шифрования K - конкретное состояние некоторого параметра (параметров), обеспечивающее выбор одного преобразования из совокупности возможных для используемого метода шифрования.

Будем называть открытым текстом M исходное сообщение, которое шифруют для его сокрытия от посторонних лиц. Сообщение, формируемое в результате шифрования открытого текста, будем называть закрытым текстом (шифротекстом) С.

Обратной стороной криптографии является криптоанализ, который пытается решить обратную задачу, характерную для злоумышленника – раскрыть шифр, получив закрытый текст, не имея подлинного ключа шифрования.

Существуют несколько основных типов криптоаналитических атак [2]. Реализация каждой из них предполагает, что злоумышленник знает применяемый алгоритм шифрования.

1. Криптоаналитическая атака при наличии только известного закрытого текста С.

2. Криптоаналитическая атака при наличии известного открытого текста (атака по открытому тексту). В этом случае, криптоаналитику известен открытый текст M и соответствующий ему закрытый текст C. Задача криптоаналитика состоит в нахождении ключа шифрования K для возможности прямой расшифровки последующих шифротекстов.

3. Криптоаналитическая атака методом полного перебора всех возможных ключей. Такой подход требует привлечения предельных вычислительных ресурсов и иногда называется силовой атакой, атакой «в лоб», или brute-forcing.

4. Криптоаналитическая атака методом анализа частотности закрытого текста. Реализация данной атаки предполагает использование криптоаналитиком информации о частоте встречаемости символов в закрытом тексте с целью получения информации о символах открытого текста.

Основной характеристикой шифра является его криптостойкость, которая определяет его стойкость к раскрытию с помощью методов криптоанализа. Обычно эта характеристика определяется интервалом времени, необходимым для раскрытия шифра.

К шифрам, используемым для криптографической защиты информации, предъявляется ряд требований.

1.Зашифрованный текст должен поддаваться чтению только при наличии секретного ключа шифрования.

2.Закон Керхоффа – знание алгоритма шифрования не должно влиять на надежность защиты, стойкость шифра должна определяться только секретностью ключа. Иными словами, данное требование предполагает, что весь алгоритм шифрования, кроме значения секретного ключа, известен криптоаналитику противника.

3. При знании криптоаналитиком шифротекста С и соответствующего ему открытого текста M, для нахождения ключа шифрования необходим полный перебор ключей (невозможность криптоаналитической атаки по открытому тексту).

4. Незначительное изменение ключа шифрования или открытого текста должно приводить к существенному изменению вида шифротекста.

5. Алгоритм шифрования должен допускать как программную, так и аппаратную реализацию.

4.2. Традиционные симметричные криптосистемы

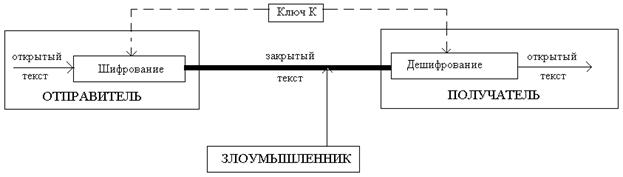

В симметричных криптосистемах (криптосистемах с секретным ключом) шифрование и дешифрование информации осуществляется на одном ключе K, являющемся секретным. Рассекречивание ключа шифрования ведет к рассекречиванию всего защищенного обмена. До изобретения схемы асимметричного шифрования единственным существовавшим способом являлось симметричное шифрование. Ключ алгоритма должен сохраняться в секрете обеими сторонами. Ключ алгоритма выбирается сторонами до начала обмена сообщениями.

Функциональная схема взаимодействия участников симметричного криптографического обмена приведена на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Функциональная схема симметричной криптосистемы

В симметричной криптосистеме секретный ключ необходимо передать всем участникам криптографической сети по некоторому защищенному каналу.

В настоящее время симметричные шифры - это:

- блочные шифры. Обрабатывают информацию блоками определенной длины (обычно 64, 128 бит), применяя к блоку ключ в установленном порядке, как правило, несколькими циклами перемешивания и подстановки, называемыми раундами. Результатом повторения раундов является лавинный эффект - нарастающая потеря соответствия битов между блоками открытых и зашифрованных данных.

- поточные шифры, в которых шифрование проводится над каждым битом либо байтом исходного (открытого) текста с использованием гаммирования.

Существует множество (не менее двух десятков) алгоритмов симметричных шифров, существенными параметрами которых являются:

- стойкость;

- длина ключа;

- число раундов;

- длина обрабатываемого блока;

- сложность аппаратной/программной реализации.

Распространенные алгоритмы симметричного шифрования:

- DES и TripleDES (3DES)

- AES (Rijndael)

- ГОСТ

В частности, AES — симметричный алгоритм блочного шифрования, принятый в качестве американского стандарта шифрования правительством США в 2002году, до него c 1977 года официальным стандартом США был алгоритм DES. По состоянию на 2006 год AES является одним из самых распространённых алгоритмов симметричного шифрования.

Шифры традиционных симметричных криптосистем можно разделить на следующие основные виды [5,10]:

1. Шифры замены.

2. Шифры перестановки.

3. Шифры гаммирования.

4.2.1. Шифрование методом замены

Шифрование заменой (подстановкой) заключается в том, что символы шифруемого текста заменяются символами того же или другого алфавита в соответствие с заранее оговоренной схемой замены. Данные шифры являются наиболее древними. Принято делить шифры замены на моноалфавитные и многоалфавитные. При моноалфавитной замене каждой букве алфавита открытого текста ставится в соответствие одна и та же буква шифротекста из этого же алфавита одинаково на всем протяжении текста.

Рассмотрим наиболее известные шифры моноалфавитной замены.

Шифрование методом Цезаря

Свое название данный шифр получил по имени римского императора , который использовал этот шифр при переписке с Цицероном (около 50 г. до н. э).

При шифровании исходного текста по данному методу каждая буква заменяется на другую букву того же алфавита путем ее смещения в используемом алфавите на число позиций, равное K. При достижении конца алфавита выполняется циклический переход к его началу.

Общая формула шифра Цезаря имеет следующий вид:

С=P+K (mod M), | (4.1) |

где P – номер символа открытого текста, С – соответствующий ему номер символа шифротекста, K – ключ шифрования (коэффициент сдвига), M – размер алфавита (для русского языка M=32)

Для данного шифра замены можно задать фиксированную таблицу подстановок, содержащую соответствующие пары букв открытого текста и шифротекста.

Пример 4.1

Таблица подстановок для символов русского текста при ключе K=3 представлена в таблице 5.1. Данной таблице соответствует формула

С=P+3 (mod 32) | (4.2) |

Табл. 4.1. Табл. подстановок шифра Цезаря для ключа K=3

А | ® | Г | Р | ® | У | |

Б | ® | Д | С | ® | Ф | |

В | ® | Е | Т | ® | Х | |

Г | ® | Ж | У | ® | Ц | |

Д | ® | З | Ф | ® | Ч | |

Е | ® | И | Х | ® | Ш | |

Ж | ® | Й | Ц | ® | Щ | |

З | ® | К | Ч | ® | Ь | |

И | ® | Л | Ш | ® | Ы | |

Й | ® | М | Щ | ® | Ъ | |

К | ® | Н | Ь | ® | Э | |

Л | ® | О | Ы | ® | Ю | |

М | ® | П | Ъ | ® | Я | |

Н | ® | Р | Э | ® | А | |

О | ® | С | Ю | ® | Б | |

П | ® | Т | Я | ® | В |

Согласно формуле (4.2) открытый текст «БАГАЖ» будет преобразован в шифротекст «ДГЖГЙ».

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |