Также в анализе используются следующие импульсные фиктивные переменные: dblip_03 (равно 1 в июле 2003, отражает ситуацию вокруг «ЮКОСа»), dblip_04 (равно 1 в марте 2004, отражает победу Путина на выборах президента РФ), dblip_05 (равно 1 в сентябре 2005, отражает выплату значительной части внешнего долга странам - членам Парижского клуба), dblip_06 (равно 1 в сентябре 2006, отражает практически полное погашение долга странам - членам Парижского клуба). Для dblip_03 предполагается положительный коэффициент воздействия, для dblip_04, dblip_05 и dblip_06 – отрицательный коэффициент воздействия.

Отметим, что предполагалось включение большего количества фиктивных переменных – для отражения сезонных эффектов в конце года, увеличения ликвидности путем единовременных выплат высоких сумм погашений облигаций/купонов, избавления от острых всплесков в период кризиса и т. д., - но таким образом повышается вероятность «перетягивания» значимости на эти переменные и некорректности результатов. Поэтому решено было оставить наиболее существенные событийные политические факторы и факторы странового риска. Событийные факторы анализируются только в итоговых многофакторных зависимостях.

Таким образом, мы охарактеризовали численные переменные, которые потенциально отражают вклад 4х категорий соответствующих факторов в динамику бескупонной доходности российских государственных облигаций. Также мы выделили ряд предположений относительно эффекта влияния каждого фактора на формирование доходности на рынке российских государственных облигаций.

Отметим, что большинство показателей выражены процентными приростами (за исключением ставки UST10, MIACR, REPO, инфляции и зависимой переменной бескупонной доходности), что в некоторой степени помогает избавиться от эндогенности потенциальных детерминант доходности.

1.3. Основной эконометрический инструментарий и структура исследования

Для определения чувствительности номинальных доходностей российских государственных облигаций различных сроков до погашения к макроэкономическим, монетарным, международным и событийным факторам будут применяться различные методы эконометрического анализа и моделирования.

1) Первым этапом в исследовании является предварительный анализ данных, необходимый для корректного использования эконометрических методик.

Корреляция. По результатам традиционного корреляционного анализа с проверкой значимости корреляций на основе t-статистики будут сделаны предварительные выводы о знаках зависимости доходности от факторов, а также отобраны релевантные факторы для дальнейшего моделирования взаимосвязей.

Стационарность. Далее, при анализе отдельных рядов доходностей государственных облигаций или спрэдов доходностей определенной срочности учитывается тот факт, что большинство финансовых и экономических временных рядов не являются стационарными. Отметим, что использование в регрессии нестационарных рядов может привести к оценке «кажущейся» регрессии, особенностью которой является наличие высокого коэффициента объясняющей силы модели (R2) при низких t-статистиках коэффициентов и низком значении статистики Дарбина-Уотсона (DW<<2), на который всегда обращается внимание при оценке результатов регрессии.

Проверка стационарности временных рядов сравнительно короткой выборки, может привести к неоднозначным выводам, принимая во внимание разнообразие доступных специфических тестов. Однако для адекватности всех последующих выводов необходимо с высокой степенью вероятности определить, обладает ли ряд единичным корнем, либо обладает корнями «близкими» к единице. В целом следует отметить, что Cochrane (1991) в своем комментарии к работе Campbell (1991) о макроэкономике и единичных корнях говорит, что для любого нестационарного процесса существуют «произвольные близкие» стационарные процессы, что еще раз подтверждает сложность их разграничения для коротких выборок[22]. Соответственно, в целях большей точности результата, мы используем несколько процедур, проверяющих стационарность ряда, обращая также внимание на наличие структурных сдвигов в рядах процентных ставок в 2008 г.

Для выбора корректного метода анализа в каждом случае проводится анализ всех используемых временных рядов на стационарность с помощью расширенного теста Дикки-Фуллера (Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test), теста Филлипса-Перрона (The Phillips-Perron (PP) Test), а также теста KPSS (The Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, and Shin Test).

Отметим, что расширенный критерий Дикки-Фуллера имеет большую склонность к принятию гипотезы о единичном корне при наличии структурных изменений в проверяемом временном ряде; но также в некоторых исследованиях[23] показывалось, что тест ADF в условиях изменений тренда исследуемого ряда обладает большей мощностью. Тест Филлипса-Перрона позволяет принять к рассмотрению более широкий спектр временных рядов и является относительно более мощным по сравнению с тестом ADF в условиях структурных сдвигов. Соответственно, для получения более корректного результата[24] мы проверяем наличие единичного корня в исследуемых рядах доходности вышеуказанными традиционными тестами, дополняя их выводы проведением теста KPSS с проверкой альтернативной гипотезы наличия свойства стационарности во временном ряде. Вывод делается на основании результатов всех трех тестов.

При проверке стационарности каждого ряда бескупонной доходности корректная форма модели в тестах ADF и PP выбирается с учетом значимости включаемых тренда и константы, в тесте KPSS – с учетом константы и тренда. Уровни значимости первых двух тестов рассчитаны MacKinnon (1996), количество лагов первых разностей для теста ADF выбирается автоматически по критерию Шварца, для теста Филлипса-Перрона и KPSS[25] – на основе оценки Newey-West, проверяющей отсутствие серийной корреляции в остатках. Спецификация тестовых уравнений при проверке рядов факторов выбиралась сообразно специфике ряда и значимости включаемых членов.

Динамические свойства доходности. После проверки временных рядов на стационарность проводится моделирование «чистого ряда» доходности облигаций каждого срока до погашения на основе моделей ARIMA (p, I, q), характеризующих статистические свойства динамики временных рядов и зависимость доходности от прошлых значений.

Здесь следует выделить тот факт, что для финансовых временных рядов характерно чередование периодов с высокой и низкой волатильностью, соответствующих периодам нестабильности и относительного спокойствия на рынке, что выражается в наличии условной гетероскедастичности остатков регрессий. Такая специфика волатильности остатков, как и в случае простой гетероскедастичности, снижает качество оцененных линейных моделей, приводя к искаженности оценок коэффициентов МНК-регрессий. Для нашего исследования вероятность проблемы условной дисперсии остатков невысока, так как мы используем ряды довольно высокой частотности (месяц), но, тем не менее, проверку провести необходимо.

Наличие условной гетероскедастичности определяется тестом ARCH-LM (нулевая гипотеза о гомоскедастичности остатков) на 5% уровне значимости при количестве лагов равном 1 (как наиболее часто встречающийся случай). При положительном результате теста во всех оцениваемых моделях проводится коррекция добавлением нелинейной спецификации условной дисперсии остатков в виде процесса GARCH (1,1)[26], эмпирически подходящей для динамики дисперсии многих финансовых рядов. В некоторых особых случаях (оговаривается по ходу исследования) добавляется процесс несимметричных изменений дисперсии вида EGARCH. Отметим, что в условиях условной дисперсии остатков необходимо быть осторожными с оценкой автокорреляции в моделях.

2) Вторым этапом исследования является анализ взаимосвязи четырех базовых экономических факторов – инфляции, обменного курса, денежной массы и ставки внешнего долгового рынка - и доходности государственных ценных бумаг на основе теоретических моделей.

Общие характеристики факторных моделей. При нестационарных временных рядах корректная модель зависимости от определенного фактора, отвечающая динамике ставок по госбумагам, строится с использованием стационарных показателей в первых разностях. Но для того, чтобы сделать акцент и на долгосрочной динамике объясняемого показателя, оцениваются коинтеграционные взаимосвязи, определяющие наличие стационарной линейной комбинации нестационарных рядов переменных. В случае обнаружения коинтеграции полученные соотношения будут отражать наличие долгосрочной связи между доходностью и исследуемым фактором, их сближение к долгосрочному равновесию.

Для оценки коинтеграции рядов нами используется две методики: 2-этапная процедура Энгла-Грейнджера (Engle, R., C. Granger, 1987) и более мощный тест Йохансена на основе векторной авторегрессионной модели.

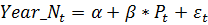

Двухэтапный тест Энгла-Грейнджера проводится следующим образом. На первом этапе строятся регрессии вида  , где Р – исследуемый нестационарный ряд объясняющей переменной. Далее оцениваются остатки регрессии

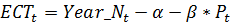

, где Р – исследуемый нестационарный ряд объясняющей переменной. Далее оцениваются остатки регрессии  , и на основе расширенного теста Дикки-Фуллера (ADF) проверяется гипотеза о наличии единичного корня в рядах остатков (иными словами, гипотеза о нестационарности линейной комбинации между доходностью и фактором).

, и на основе расширенного теста Дикки-Фуллера (ADF) проверяется гипотеза о наличии единичного корня в рядах остатков (иными словами, гипотеза о нестационарности линейной комбинации между доходностью и фактором).

Тест Йохансена на поиск коинтеграционных соотношений строится на основе векторной авторегрессии. Процедуру выбора корректной спецификации теста мы проводим следующим образом: 1) строится простейшая векторная авторегрессия по переменным доходности каждого срока до погашения и исследуемого фактора; 2) проводится тест на оптимальный выбор лагов (lag length criteria), число лагов (q) выбирается на основе информационных критериев BIC и AIC (предпочтение отдается меньшему значению); 3) проводится тест Йохансена с числом лагов первых разностей p=q-1для всех спецификаций коинтеграционных соотношений и VAR-модели; 4) делаются выводы насчет обоснования той или иной формы долгосрочного соотношения (чаще всего используется наличие константы в КС и отсутствие тренда в VAR) и коинтеграции между рядами в целом.

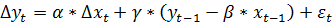

На основе результатов по коинтеграции далее в анализе разделяется долгосрочная и краткосрочная динамика доходности. В краткосрочном периоде вероятны отклонения от долгосрочного равновесия, что частично корректируется «механизмом исправления ошибок» - добавлением в модель стационарной ошибки долгосрочного равновесного коинтеграционного соотношения прошлого периода. Таким образом, текущее изменение доходности государственных облигаций определяется краткосрочным воздействием исследуемых факторов и, предположительно, отклонением от долгосрочного равновесия (модели с коррекцией ошибок). Формально модель с коррекцией ошибок выглядит следующим образом:  , где выражение в скобках есть стационарное долгосрочное неравновесие прошлого периода с параметром

, где выражение в скобках есть стационарное долгосрочное неравновесие прошлого периода с параметром ![]() , обозначающееся далее

, обозначающееся далее  ,

, ![]() и

и ![]() – стационарные первые разности объясняемой и объясняющей переменной.

– стационарные первые разности объясняемой и объясняющей переменной.

На основе описанного алгоритма исследуется восприимчивость номинальных ставок бескупонной доходности к изменениям в инфляционных рисках, девальвационных рисках и доходности внешнего рынка.

Все построенные модели краткосрочной динамики ставок (как однофакторные, так и, в дальнейшем, многофакторные) проверяются на наличие автокорреляции в остатках регрессии c помощью анализа коррелограмм PACF и теста Бройша-Годфри на серийную корреляцию остатков (Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test). При существенной серийной корреляции в остатках модели оценки перестают быть эффективными, и, хотя при экзогенных объясняющих переменных дисперсии в модели остаются несмещенными, появляется вероятность ухудшения качества модели и оценок значимости. В регрессиях, оценивающих воздействие одного или двух факторов на поведение номинальной доходности, автокорреляция более вероятна, так как не учитывается эффект других потенциальных экономических изменений, происходящих в это же время.

При положительном результате теста в большинстве случаев мы используем в регрессиях стандартные ошибки в форме Newey-West (HAC), состоятельные в случае нарушения предпосылки о независимости ошибок и постоянстве дисперсии (гомоскедастичности). Причем ошибки в такой форме являются состоятельными не только при AR(1) процессе в остатках, но и при автокорреляции более высоких порядков. В некоторых моделях (особенно при ярко выраженной автокорреляции 1-го порядка) добавляются необходимые авторегрессионные члены AR(p) (используется процедура Кохрейна-Оркатта), затем тест проводится повторно[27]. Элиминирование серийной корреляции позволит воспользоваться F-статистикой адекватности модели и t-статистиками значимости коэффициентов.

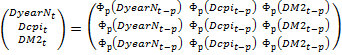

Для анализа влияния монетарных факторов (M2) используется модель векторной авторегрессии с коррекцией ошибок (VECM, принимая во внимание нестационарность включаемых рядов) следующего вида:

*

* +

+ +

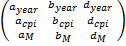

+ ![]() , где СЕ – это найденные коинтеграционные соотношения из теста Йохансена; включаемые переменные – это изменения доходности определенного срока до погашения, текущей инфляции и прироста денежной массы; a, b, d – вектора оцениваемых коэффициентов при лаговых значениях соответствующих переменных; ԑ, µ, δ – случайные ошибки по каждому уравнению; p=q-1 – число лагов, где q – оптимальное число лагов по VAR-модели на основе optimal lag length criteria по информационным критериям AIC и BIC.

, где СЕ – это найденные коинтеграционные соотношения из теста Йохансена; включаемые переменные – это изменения доходности определенного срока до погашения, текущей инфляции и прироста денежной массы; a, b, d – вектора оцениваемых коэффициентов при лаговых значениях соответствующих переменных; ԑ, µ, δ – случайные ошибки по каждому уравнению; p=q-1 – число лагов, где q – оптимальное число лагов по VAR-модели на основе optimal lag length criteria по информационным критериям AIC и BIC.

3) На третьем этапе эмпирического исследования используются результаты проведенного ранее анализа индивидуального воздействия инфляции, ожидаемого изменения обменного курса и внешней ставки, и проводится оценка моделей совместного влияния базовых факторов.

После проверки гипотезы Фишера на российском рынке будет сделан вывод о наличии долгосрочной связи между доходностью и инфляцией. На основе этого вывода будет включаться или не включаться параметр балансировки долгосрочного неравновесия в факторную модель краткосрочной динамики стационарных приростов доходности. Отметим, что, следуя предположениям и выводам Mehra (1995), в долгосрочной перспективе экономическая политика может влиять на номинальную ставку, главным образом, через контроль над инфляцией. Именно эту потенциальную детерминанту мы предполагаем основополагающей в долгосрочном периоде.

Основным итогом построения такого типа моделей является определение различий в восприимчивости номинальных ставок различной срочности к изменениям в базовых факторах, а также выделение наиболее качественных спецификаций моделей.

4) Четвертый этап эконометрического моделирования посвящен построению многофакторных моделей в разностях, включающих все выделенные нами категории факторов, в том числе событийные. В наиболее качественных спецификациях моделей проводятся необходимые эконометрические тесты (по результатам которых делаются необходимые корректировки) с целью получения состоятельных оценок и возможности последующего исключения незначимых переменных на основе t-статистик.

Следует добавить, что во всех оцениваемых моделях в исследовании (однофакторных, моделях с базовыми факторами, многофакторных) изучается, каким образом временные изменения в динамике доходности зависят от изменений объясняющих переменных, что представляется более обоснованным и адекватным для объяснения результатов. Оцененный коэффициент представляет собой частную производную по независимому фактору, следовательно, направленность влияния будет совпадать с направленностью зависимости, если бы использовались сами факторы, а не их процентные приросты (разности в процентных пунктах). Что касается фиктивных переменных событийных факторов в многофакторных регрессионных уравнениях, знаки при коэффициентах их воздействия на изменения в доходности и на сами доходности не обязательно совпадают. К примеру, некоторое событие может воздействовать на уровень процентной ставки в краткосрочном периоде, а на изменчивость уровня практически не повлиять.

При наличии в наиболее «хорошей»[28] спецификации модели взаимосвязи доходности по ГЦБ и фундаментальных факторов значимого воздействия корректировки долгосрочного неравновесия с инфляцией, в моделях общего спектра факторов также учитываются данные эффекты отклонений от долгосрочной динамики доходности. Эффект воздействия остальных факторов монетарной политики, а также макроэкономических и внешних изменений, мы предполагаем определяющим поведение номинальных процентных ставок в краткосрочной перспективе. В заключение проводится краткий анализ стабильности оцененных уравнений чувствительности доходности к выявленным факторам на основе традиционных тестов Чоу (следует отметить возможную низкую мощность теста ввиду короткой выборки), CUSUM и CUSUMSQ (устойчивость оцененных коэффициентов).

Результатом построения многофакторных моделей динамики номинальной доходности по государственным облигациям является выделение экономических изменений, внешних воздействий, политических событий, влияние которых, при совместном учете, оказывалось наиболее весомым и существенным в формировании доходности государственных облигаций различных сроков до погашения в период с 2003 по 2009 гг. Принимая во внимание объективную сложность моделирования изменений финансовых переменных, специфику «нерыночности» рынка российского государственного долга, а также результаты проанализированных ранее эмпирических исследований, мы предполагаем удовлетворительным уровень объяснения дисперсии зависимой переменной в диапазоне 40-70% (по нормированному R2).

2. Построение факторных моделей доходности государственных ценных бумаг

Ранее в работе были выделены и разделены на категории факторы, которые потенциально могут определять динамику доходности на рынке государственных ценных бумаг. На данном этапе исследования будут проанализированы статистические взаимосвязи между поведением доходности государственных облигаций различного срока до погашения и изменениями отобранных факторных переменных в период с 2003 по 2009 год. Анализ будет проводиться «от частного к общему»: вначале будут рассмотрены индивидуальные свойства исследуемых параметров, затем будут изучены взаимосвязи с отдельными традиционными базовыми факторами формирования доходности, после чего будут построены модели комплексного влияния всех категорий выделенных факторов на номинальный процент.

В результате такого подхода мы сможем не только выявить факторы, доминирующие над остальными и обладающие наиболее значимым и первостепенным эффектом воздействия на изменения в доходности на рынке внутреннего государственного долга, но также определить информационный вклад более слабых факторов, понять специфику формирования уровня номинального процента на рынке ГКО-ОФЗ.

2.1. Предварительный анализ данных

В данной части работы будут проанализированы корреляционные взаимосвязи между потенциальными детерминантами формирования доходности на рынке ГЦБ и показателями доходности (их приростами). Кроме того, будет проведен анализ свойств стационарности всех используемых временных рядов и выделены особенности динамики объясняемых переменных в исследуемый период.

2.1.1.Корреляционный анализ

В целях предварительной оценки совместной динамики доходности государственных ценных бумаг различной срочности и тестируемых факторов воздействия проведем оценку существующей корреляции между соответствующими переменными. На основе корреляционного анализа можно будет определить наиболее весомые факторы влияния, а также оценить предполагаемый знак взаимосвязи.

Макроэкономические факторы.

Знаки коэффициентов корреляции между переменной доходности и показателями государственного долга и экономической активности отражают предполагаемое направление воздействия[29] (табл.1):

Табл. 1

1_YEAR | 3_YEAR | 5_YEAR | 10_YEAR | 15_YEAR | |

DDEBT_REAL | 0.059471 | 0.061993 | 0.077735 | 0.097603 | 0.103760 |

DDEBTMARK_REAL | -0.011026 | 0.009294 | 0.059331 | 0.089312 | 0.099096 |

DGDP_REAL | -0.152192 | -0.076032 | -0.035519 | -0.019450 | -0.014869 |

Более четкую взаимосвязь с доходностью отражает прирост общего объема реального долга, что опровергает наше предположение о более высокой взаимосвязи с рыночным долгом, выраженным только в ГКО-ОФЗ. Соответственно, в многофакторных моделях следует анализировать вклад этого показателя. Увеличение положительной взаимосвязи с ростом срока до погашения облигаций можно объяснить более высоким риском невыплат, закладываемым в долгосрочные финансовые инструменты. Отметим, что корреляция с доходностью невысока, а также не является значимой на любом адекватном уровне значимости. Соответственно, влияние роста уровня долга и экономического благосостояния на все уровни доходностей, скорее всего, будет отсутствовать.

Исходя из корреляционной матрицы доходностей разных сроков до погашения и текущей (прирост ИПЦ год к году в текущем месяце) и ожидаемой инфляции (среднемесячный прирост фактического ИПЦ на основе среднегеометрического среднего), мы приходим к выводу, что наиболее сильным является влияние текущей инфляции[30], хотя абсолютное значение коэффициента невелико (от 0,27 до 0,37). Корреляция с ожидаемыми значениями снижается с увеличением горизонта прогнозирования, соответственно, информация от ожиданий роста уровня цен, сформированных таким образом, в малой степени отражается на уровне номинальной доходности облигаций. Кроме текущего значения инфляции далее в анализ будут включены ожидаемые приросты ИПЦ за 1 и 2 месяца вперед, имеющие корреляцию со всеми уровнями доходности более 20%, что мы можем соотнести с проверкой соответствия ожидаемой инфляции фактическим значениям. Коэффициенты корреляции с инфляцией значимы на 5% уровне значимости.

К интересным результатам приводит проверка корреляций со средним уровнем инфляций на основе фактических значений прошлых периодов: в короткой доходности наиболее четко отражается средний уровень инфляции за 11 прошлых месяцев, в доходностях облигаций 3х лет до погашения – за год, в ставках срочностью от 5ти до 15 лет – за 13 прошедших месяцев[31]. Такой результат отражает принятие во внимание инвесторами среднемесячной инфляции (в среднем за прошедший год) при совершении операций с государственными ценными бумагами (корреляция значима на 1% уровне).

Взаимосвязь месячной инфляции, изменения годовой инфляции в текущем месяце относительно соответствующего значения прошлого года и изменения инфляции за промежуток времени с начала года до текущего месяца относительно соответствующего значения прошлого года логичнее проверять с приростами доходностей разных сроков в текущем месяце. Коэффициенты корреляции демонстрируют довольно низкие значения[32] (табл.2):

Табл. 2

| DYEAR1 | DYEAR3 | DYEAR5 | DYEAR10 | DYEAR15 |

CPIMM | 0, | 0,09586 | 0,096816 | 0,1101837 | 0, |

DCPIYY_12 | 0, | 0,28526 | 0,289648 | 0,2654537 | 0, |

DCPI_T | 0, | 0,335824 | 0,335221 | 0,3066928 | 0, |

Результаты последней строчки подтверждают предположения, высказанные во втором параграфе первой главы: к примеру, если инфляция в апреле за первые 4 месяца года превысила значение за первые 4 месяца прошлого года, то это внушает опасения инвесторам и результирует в более высоком приросте номинальных ставок. Однако этот результат вряд ли является одним из основополагающих для объяснения динамики ставок по государственным облигациям.

На основе анализа корреляций доходности и девальвационных ожиданий следует выделить максимальную корреляцию прироста коротких ставок со среднегеометрическим темпом прироста курса за три месяца вперед, ставки на 3 года – на 2 месяца вперед, долгосрочных ставок – с ожиданием прироста курса в следующем месяце. Далее с увеличением срока, на который распространяются ожидания, зависимость снижается.

Среди фактических прошлых приростов выделяется укрепление/ослабление национальной валюты относительно доллара США в текущем месяце, обладающее наиболее высокой корреляцией с доходностью государственных ценных бумаг[33]. Зависимость выявлена прямая, что подтверждает предположение о повышении доходности при увеличении девальвационных рисков (корреляция значима на 1% уровне значимости).

Монетарные факторы.

Знаки коэффициентов корреляции между переменными, характеризующими текущее увеличение рублевой ликвидности, и доходностью рынка ГЦБ соответствуют сделанным выше предположениям (табл.3):

Табл. 3

DYEAR1 | DYEAR3 | DYEAR5 | DYEAR10 | DYEAR15 | |

DCORR_RATE | -0.217235 | -0.075757 | -0.064970 | -0.066696 | -0.064978 |

DM2_RATE | -0.360953 | -0.295670 | -0.240507 | -0.184649 | -0.159073 |

Очевидно, что увеличение/снижение остатков на корреспондентских счетах – банковская ликвидность – отражает меньший вклад в динамику доходности государственных облигаций по сравнению с увеличением/уменьшением денежной массы в экономике (корреляция незначима). Соответственно, далее мы будем рассматривать только влияние темпа прироста агрегата М2. Корреляция между темпом прироста денежной массы и доходностью значима на 5% уровне значимости только для краткосрочного сегмента кривой доходности и ставки срочностью 3 года: относительно более краткосрочные и ликвидные инструменты более востребованы для инвестирования при избыточной рублевой ликвидности.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 |