6. Новаторская установка возникает у инициативных работников как потребность в творческом осмыслении происходящего. Появление новых идей и предложений вызывает желание поделиться с кем-то из своих сотрудников, опробовать их в различных ситуациях, представить руководству как средство, способное изменить существующее положение дел. Это может завершиться созданием целевых проблемных групп для решения определенных задач.

Феномен группового творчества является высшим показателем сотрудничества. Перечисленные установки определяют тот или иной тип сотрудничества в организациях. Для того чтобы сбалансировать все эти типы, важна определенная управленческая концепция.

Сотрудничество в фирме, банке, учреждении является результатом слаженной работы всех звеньев управления. Это происходит тогда, когда сформирована управленческая команда профессионалов, где сработанность и взаимодополняемость являются главными организационно-психологическими характеристиками. От того, насколько развито сотрудничество в высших звеньях управления, зависит и положение на всех других управленческих уровнях.

Однако бывает так, что руководителю приходится расформировывать прежнюю управленческую команду и создавать новую. Это происходит в двух типичных ситуациях: когда прежняя управленческая команда оказывается по отношению к нему в оппозиции, не понимая, чего он хочет, и сопротивляясь его распоряжениям; когда он сам становится в оппозицию к ней, считая себя более проницательным в определении направлений развития. Он уже мысленно подбирает другую управленческую команду под те задачи, которые хочет решать в соответствии со своими новыми концептуальными представлениями.

Ситуацию обновления и переструктурирования управленческой команды можно представить как противоречие между «своим» управленческим кланом и подбором профессиональных управляющих под новые задачи стратегического развития холдинга.

Реализация управленческой концепции предполагает разработку программы сотрудничества, которая, к сожалению, отсутствует в бизнес-планах служб и подразделений. Она возникает спонтанно, под задачи, и не всегда является полностью обоснованной. А такая программа должна отвечать на десять ключевых вопросов: кто будет ее осуществлять, что каждому необходимо делать, какими средствами (ресурсами) ее обеспечивать, как лучше их использовать, где будут зоны приложения усилий, чем отчитываться, когда должны быть получены промежуточные и конечные результаты и почему они должны быть такие, а не другие, насколько выполнима программа, с кем из руководителей и специалистов делить ответственность за совместную работу.

Та или иная программа сотрудничества подчинена определенной цели, которая может быть краткосрочной (команда собирается на два-три дня, чтобы решить назревшую проблему), среднесрочной (формируется и работает несколько месяцев, чтобы изучить смежные проблемы и представить оптимальный вариант их решения в комплекте) и долгосрочной (собирается постоянно и решает комплект взаимосвязанных проблем на перспективу, вырабатывая стратегию). Сотрудничество может обогащаться, если в управленческой команде начинает работать консультант или группа консультантов, но может и не стать эффективным, так как в этом случае нужны время и особые технологии взаимодействия, чтобы выйти в конечном счете на эффекты взаимопонимания и внедрения.

Одной из эффективных форм сотрудничества руководителей с консультантом является приглашение его в фирму на руководящую должность в то подразделение, создание которого назрело. Подразделение может быть ключевым (отдел маркетинга, корпоративной политики, человеческих ресурсов, стратегического развития), и его руководитель оказывается в составе топ-менеджеров, но с консультативными функциями по отношению к ним. Он может даже официально именоваться «консалт-директор».

Так, в группе российских компаний «Батинтертрейд» была введена должность начальника центра стратегического развития и предложена консультанту. Его задача заключалась в том, чтобы наладить работу службы управления человеческими ресурсами. Стратегическое развитие фирмы ассоциировалось у президента с развитием персонала, который должен был пройти серьезную школу обучения по новым методикам для подготовки сотрудников нового типа, особенно топ-менеджеров. Была намечена и долгосрочная цель: сформировать корпоративный имидж компании.

Руководитель центра стратегического развития должен был: обучать сотрудников компании умению работать в командах, особенно на «стыках» подразделений; обеспечивать создание творческой атмосферы во всех ее представительствах, во всей сети филиалов; организовывать научные конференции с участием региональных представителей, партнеров-поставщиков и партнеров-заказчиков; формировать привлекательный имидж головной фирмы. В специальном документе были изложены функции центра стратегического развития:

- координационная (обеспечение «стыковых» задач подразделений);

- «буферная» (смягчение возникающих конфликтных ситуаций «сверху вниз», «снизу вверх» и др.);

- инновационная (поддержка инициативных предложений по развитию холдинга);

- аналитическая (изучение и поддержка «точек роста» в подразделениях и на «стыках»);

- прогностическая (разработка и поддержка системы опережающей информации);

- обучающая (разработка и проведение учебно-практических занятий по ситуациям в холдинге, а также обучение по среднесрочным программам);

- информационная (создание библиотечного фонда и отслеживание необходимой литературы по заявкам сотрудников);

- консультационная (организация консультаций по рабочим и личным проблемам сотрудников);

- исследовательская («запуск» мониторингов по пролонгированному изучению положения дел в холдинге);

- коммуникационная (развитие внутренних и внешних коммуникационных сетей с помощью «паблик рилейшнз»);

- культурологическая (формирование системы организационных норм, ценностей, ритуалов, создание музея фирмы, выращивание новой культуры организационного поведения);

- проективная (опробование новых форм и способов взаимоотношений в подразделениях и на «стыках»).

В проекте «Положения о центре стратегического развития» были определены права и ответственность консалт-директора, основные направления его работы. Эксперимент, проведенный в холдинге, показал возможность существования такого подразделения, как центр стратегического развития, а успешность его действий в сплочении всех подразделений оказалась сильно зависимой от президента, который возложил на руководителя центра очень ответственные задачи, но не всегда имел возможность его поддерживать. Из этого можно сделать вывод, что подразделения такого рода пока еще неустойчивы в российских фирмах. Они вписываются в фирму тогда, когда их руководители наделяются обязанностями комплексного стратегического планирования, где воедино увязаны социальные и финансовые ресурсы организации, нацеленной на развитие.

Контрольные вопросы:

1. Что представляют собой формализованные и персонализованные отношения?

2. Назовите основные показатели сотрудничества в организации.

3. Назовите шесть психологических установок индивидуального сознания, применяемых при объяснении феномена сотрудничества.

4. В чем основная роль управленческой концепции руководства?

7. Коммуникации в управлении

7.1. Понятие и общая характеристика коммуникации

Одним из важнейших инструментов управления в руках менеджера является находящаяся в его распоряжении информация. Используя и передавая эту информацию, а также получая обратные сигналы, он организует, руководит и мотивирует подчиненных. Многое зависит от его способности передавать информацию таким образом, чтобы достигалось наиболее адекватное восприятие данной информации теми, кому она предназначена. Многие менеджеры понимают важность этой проблемы и уделяют этому большое внимание.

В процессе коммуникации информация передается от одного субъекта другому. Субъектами могут выступать отдельные личности, группы и даже целые организации. В первом случае коммуникация носит межличностный характер и осуществляется путем передачи идей, фактов, мнений, намеков, ощущений или восприятий, чувств и отношений от одного лица другому в устной или какой-либо другой форме (письменно, жесты, поза, тон голоса, время передачи, недосказанность и т. п.) с целью получения в ответ желаемой реакции.

Коммуникация включает в себя и то, что передается, и то, как это «что» передается. Для того чтобы коммуникация состоялась, необходимо, как минимум, наличие двух людей. Коммуникация предъявляет требования к каждому из участников управленческого взаимодействия. Так, каждый из участников должен обладать всеми или некоторыми способностями: видеть, слышать, осязать, воспринимать запах и вкус. Эффективная коммуникация требует от каждой из сторон определенных навыков и умений, а также наличия определенной степени взаимного понимания.

Термин «коммуникация» происходит от латинского «communis», означающего «общее»: передающий информацию пытается установить «общность» с получающим информацию. Отсюда коммуникация может быть определена как передача не просто информации, а значения или смысла с помощью символов.

Эффективная межличностная коммуникация в силу ряда причин очень важна для успеха в управлении. Во-первых, решение многих управленческих задач строится на непосредственном взаимодействии людей (начальник с подчиненным, подчиненные друг с другом) в рамках различных событий.

Во-вторых, межличностная коммуникация, возможно, является лучшим способом обсуждения и решения вопросов, характеризующихся неопределенностью и двусмысленностью.

Знание роли и содержания каждого из этапов позволяет более эффективно управлять процессом в целом.

Элементы коммуникационного процесса:

1) отправитель – лицо, генерирующее идеи, собирающее информацию и передающее ее;

2) сообщение – собственно информация, закодированная с помощью символов;

3) канал – средство передачи информации;

4) получатель – лицо, которому предназначена информация и которое интерпретирует ее.

Тот, кто передает информацию, называется отправителем. Это ключевая роль, заключающаяся в проектировании и кодировании информации, предназначенной для передачи другим участникам процесса. Выполнение данной роли начинается с индентификации индивидом себя (кто я такой) в рамках коммуникационного процесса и формулирования значения или смысла того, почему и что он хочет передать другому участнику. За этим следует кодирование идеи.

Коммуникативный процесс включает два этапа: этап отправления и этап получения информации.

Этап отправления включает в себя следующее шаги.

Кодирование – это трансформирование предназначенного для передачи значения в послание или сигнал, который может быть передан. Кодирование в коммуникационном процессе начинается с выбора системы кодовых знаков – носителей информации. Носителями могут быть звук, свет, температура, запах, вкус, атмосферное давление и физические действия. Далее носители организуются в определенную форму, которой могут быть речь, текст, рисунок, поступок и т. д. Умение говорить, писать, жестикулировать, позировать играют важную роль в способности отправителя кодировать передаваемое значение.

В результате проведенных исследований формируется послание, содержащее данные с определенным значением. Смысл или значение послания представляют собой принадлежащие отправителю идеи, факты, ценности, отношения и чувства. При этом отправитель рассчитывает, что послание воспринято адекватно заложенному в него значению.

Чем больше различие между тем, что было передано и что было получено, тем беднее межличностная коммуникация. Так, например, профессионалы обычно имеют трудности в коммуникации с публикой в силу того, что они кодируют значение в формы, понятные только людям их круга (аббревиатура инженеров и чиновников, юридические термины, тексты контрактов и анкет и т. п.). Полное различие в переданном и полученном значениях означает отсутствие у участников процесса чего-то общего, так как сами собой вербальные и невербальные носители значения не имеют.

Послание посредством передатчика поступает в передающий канал, доводящий его до заданного адресата. Передатчиком может быть как сам человек (его тело и голос), так и техническое средство (телефон, радио, телекс, телефакс, телевизор, компьютер, робот и т. п.), а также химическое или физическое состояние среды (жидкость, газ, твердые вещества, радиация, свет и т. п.). В качестве каналов используется сама среда (воздух, вода и свет) и различные технические устройства и приспособления (линии, волны и т. п.). Так, например, разговор двух лиц может осуществляться непосредственно по телефону или по радио. Как только передача послания или сигнала началась, коммуникационный процесс выходит из под контроля средства или человека, его пославшего. Отправленное послание обратно вернуть уже нельзя. В этот момент заканчивается этап отправления и начинается этап получения передаваемой информации и понимания ее значения.

Канал выводит послание на приемник, который фиксирует получение данного послания по другую сторону канала. Если в ходе движения по каналу в послании меняются его носители (кодовые знаки) или формы, то прием считается не состоявшимся.

Тот, кого достигло и кому было адресовано послание, называется получателем. Это еще одна ключевая роль, выполняемая участником межличностной коммуникации, которая заключается не только в фиксации получения послания, но в значительной степени в раскодировании этого послания в понятное и приемлемое для получателя значение.

Раскодирование включает восприятие (что получил) послания получателем, его интерпретацию (как понял) и оценку (что и как принял). Получить – еще не означает понять, а понять – это еще не значит принять. Эффективная коммуникация устраняет причины для непринятия послания.

Возможное искажение в значении послания связано с наличием в процессе коммуникации шума. Шум – это любое вмешательство в процесс коммуникации на любом из его участков, искажающее смысл послания. Источниками шума, вносящего определенные изменения в значение передаваемого сигнала, могут быть как средства коммуникационного процесса, так и организационные составляющие (многоуровневость, масштаб управляемости, централизация, дифференциация и т. д.), затрудняющие точную передачу сигнала. Шум присутствует всегда. Поэтому необходимо иметь в виду, что на всех этапах процесса коммуникации происходит некоторое искажение значения передаваемого послания. Эффективный руководитель всегда попытается максимально преодолеть имеющийся шум или снизить его уровень и передать смысл своего послания как можно точнее.

Примерами наличия шума может быть следующее: звуковые ошибки в произношении; наличие более сильного параллельного сигнала; языковые ошибки; искажения в линиях связи; добавления к посланию на различных уровнях и т. д.

Важным феноменом коммуникационного процесса является обратная связь, появляющаяся в результате обмена участников процесса ролями. Получатель становится отправителем, и наоборот, отправитель – получателем. Таким образом, весь цикл повторяется вновь, но уже в другом направлении. Обратная связь – это ответ получателя на послание. Она дает возможность отправителю узнать, дошло ли послание до адресата и в каком значении.

Коммуникация с помощью обратной связи превращается в дорогу с двусторонним движением, а сам процесс приобретает динамику. При этом обратная связь может быть выражена не обязательно в той же кодовой системе, что и полученное послание. Главное, чтобы кодовая система была известна новому получателю. Так, очень часто на какую-то фразу мы отвечаем кивком головы. Для руководителя, как и для другого лица, обратная связь может выступать как прямая (непосредственно наблюдаемое изменение поведения) и косвенная (снижение производительности, текучка, прогулы, конфликты и т. п.). И то, и другое могут свиде-тельствовать как об успехе коммуникации, так и о ее неудачах.

Виды коммуникаций организации:

1) коммуникации между организацией и внешней средой (с потребителями, в сфере отношений с общественностью, с государственными контролирующими организациями) и пр.;

2) коммуникации внутри организации (межуровневые, горизонтальные, неформальные и пр.).

7.2. Коммуникационные сети

![]() Коммуникационная сеть – это соединение определенным образом участвующих в коммуникационном процессе индивидов с помощью информационных потоков (рис. 5).

Коммуникационная сеть – это соединение определенным образом участвующих в коммуникационном процессе индивидов с помощью информационных потоков (рис. 5).

Создаваемая руководителем сеть состоит из вертикальных, горизонтальных и диагональных связей.

Вертикальные связи строятся по линии руководства от началь-ника к подчиненным. Горизонтальные связи осуществляются между равными по уровням индивидами или частями организации: между заместителями, между начальниками отделов, между подчиненными. Диагональные связи – это связи с другими начальниками и с другими подчиненными. Сеть этих связей создает реальную структуру организации. Задача формальной организационной структуры заключается в том, чтобы придать коммуникационным потокам правильное направление. Размеры подразделений в организации ограничивают возможности развития коммуникационной сети. Если размер группы увеличивается в арифметической прогрессии, то количество возможных коммуникационных отношений возрастает по экспоненте. Отсюда коммуникационная сеть в группе из 12 человек более разнообразная и сложная, чем в группе  из трех человек. В зависимости от того, как построены коммуникационные сети, деятельность группы может отличаться боль

из трех человек. В зависимости от того, как построены коммуникационные сети, деятельность группы может отличаться боль![]() шей

шей ![]()

![]()

![]() или меньшей эффективностью.

или меньшей эффективностью.

![]() Рис. 5. Межличностная коммуникационная сеть руководителя группы

Рис. 5. Межличностная коммуникационная сеть руководителя группы

Существуют устоявшиеся образцы коммуникационных сетей для групп одной и той же или разной численности (рис. 6).

Рис. 6. Образцы коммуникационных сетей в группах

В сетях типа «кружок» члены группы могут коммуницировать только с теми, кто расположен рядом с ними. В сетях типа «колесо» представлена формальная, централизованная иерархия власти, при которой подчиненные коммуницируют друг с другом через своего начальника. Объективной основой такой ситуации является то, что лицо, находящееся в центре «колеса», имеет больше коммуникационных связей, чем другие члены группы. Он получает больше посланий, чаще признается другими членами группы как лицо, выполняющее лидерские функции, оказывает большее социальное влияние на других членов группы.

Аналогичная картина наблюдается в сетях типа «Y». Такие сети называются централизованными и могут быть эффективны, если решаются простые проблемы.

Другой тип властной иерархии представляют сети типа «цепочка», в которых появляются горизонтальные связи – элемент децентрализации. «Всеканальные» сети представляют полностью децентрализованные группы. Обычно это требуется, когда необходимо участие всех в решении сложных проблем. Такой подход называют еще открытыми коммуникациями.

Знание типов коммуникационных сетей особенно важно для понимания отношений власти и контроля в организации. Известно, что сокрытие или централизация информации поддерживают властные отношения.

Характер взаимозависимости работ и людей в группе или организации будет определять тип более эффективной коммуникационной сети. Простая взаимозависимость допускает использование централизованных сетей. Сложная взаимозависимость требует «командного» подхода к построению коммуникационных сетей. Однако сложная сеть может и не решить простую задачу.

7.3. Коммуникационные стили

Коммуникационный стиль – это способ, с помощью которого индивид предпочитает строить коммуникационное взаимодействие с другими. Существует много различных стилей, используемых людьми в межличностной коммуникации, так же как и много подходов к определению этих стилей. Знание стилей помогает определить то, как себя вести и чего можно ожидать от поведения, связанного с определенным стилем.

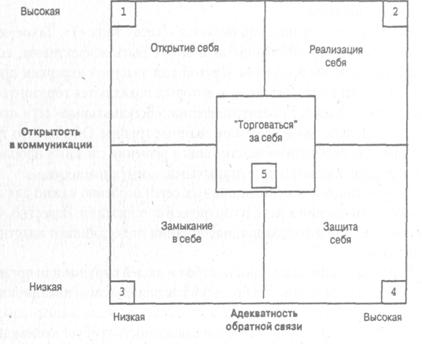

За основу измерения межличностной коммуникации можно взять такие две переменные, как открытость в коммуникации и адекватность обратной связи. Первое измерение включает степень открытия или раскрытия себя в коммуникации для других в целях получения ответной реакции от них, особенно их реакции, показывающей то, как они воспринимают нас и наши действия. Второе измерение показывает степень, с которой люди делятся с другими своими мыслями и чувствами о них. Построив на этой основе матрицу, где по вертикали будет отложено первое измерение, а по горизонтали – второе, можно выделить пять стилей межличностной коммуникации (рис. 7).

Рис. 7. Коммуникационные стили

Коммуникационный стиль индивидов в первом квадранте может быть определен как открытие себя. Этот стиль характеризуется высокой степенью открытости себя другим, но низким уровнем обратной связи со стороны индивида, использующего этот стиль. Открытие себя в этом случае измеряется в диапазоне от среднего до максимального. Индивид идет на это, концентрируя тем самым внимание на себе, чтобы вызвать реакцию других на свое поведение. К сожалению, данный стиль страдает тем, что реакция других нередко остается без адекватного ответа или обратной связи со стороны вызывающего его индивида. Принимая реакцию других на свое поведение близко к сердцу, использующий данный стиль индивид может проявлять необузданные эмоции, мало способствующие установлению эффективных отношений между коммуницирующими сторонами.

Коммуникационный стиль индивида во втором квадранте определяется как реализация себя и характеризуется как максимальной открытостью, так и максимальной обратной связью. В идеальных условиях этот стиль является желательным, но ситуационные факторы (политика организации, разница в статусе и т. п.) могут побудить индивида, владеющего этим стилем, отказаться от него.

Коммуникационный стиль в третьем квадранте характеризуется замыканием в себе, т. е. одновременно низким уровнем открытости и низким уровнем обратной связи. Индивид в этом случае как бы изолирует себя, не давая другим познать его. Этот стиль часто используют «интроверты» – люди с тенденцией больше обращать свой разум вовнутрь себя. Крайность в проявлении этого стиля связана со скрытием своих идей, мнений, расположений и чувств к другим.

Коммуникационный стиль в четвертом квадранте связан с защитой себя и, как видно из матрицы, характеризуется низким уровнем открытости, но высоким уровнем обратной связи. Он широко используется для того, чтобы лучше узнать других или более правильно оценить их. Обычно индивиды, использующие данный стиль, мало открыты для других, но любят обсуждать других. Они любят слушать о себе, но не любят обсуждать свои качества, особенно плохие, с другими.

В середине матрицы располагаются индивиды, «продающие» себя, если другие делают то же самое. Такой стиль называется «торговля за себя» и характеризуется умеренными открытостью и обратной связью, обмениваемыми в процессе межличностной коммуникации.

Было бы неверно думать, что какой-то один из названных коммуникационных стилей является наиболее желательным. Однако практика эффективной коммуникации свидетельствует, что стиль, при котором индивид реализует себя, более желателен и используется в большем количестве ситуаций. Владение таким стилем является настоящим достоинством. В отношении использования других стилей важно понять проблемы эффективной обратной связи, умение раскрыть себя и умение слушать других.

Контрольные вопросы:

1. Что представляет собой коммуникация в организации?

2. Назовите основные этапы коммуникационного процесса.

3. Что такое обратная связь?

4. Назовите источники шума и помех в организационной коммуникации. Каковы способы их преодоления?

5. Что такое коммуникационная сеть?

6. Назовите основные виды и типы коммуникационных сетей. В чем их преимущества и недостатки?

7. Назовите основные коммуникационные стили. В чем их преимущества и недостатки?

8. Власть и влияние в организации

8.1. Понятие и общая характеристика власти

Об успехах менеджеров судят не потому, что они делают, а по тому, как они побуждают к работе других. Руководитель, управляя трудовым коллективом, оказывает на него влияние, в результате изменяются поведение подчиненных, а также взаимоотношения между ними. Конкретные средства, с помощью которых одно лицо может повлиять на другое, могут быть самыми разнообразными: от просьбы, высказанной шепотом, до угрозы увольнения. Чтобы это влияние было целенаправленным, эффективным, руководитель должен применять власть.

В управленческой литературе способность оказывать влияние на поведение людей называется властью. Власть может относиться к индивиду, группе и организации в целом. Определение власти как организационного процесса подразумевает, что:

- власть – это потенциал, имеющийся у ее пользователя, т. е. она существует не только тогда, когда применяется;

- между тем, кто использует власть, и тем, к кому она применяется, существует взаимозависимость;

- тот, к кому применяется власть, имеет некоторую свободу действий.

Власть может существовать, но не использоваться. Если сотрудник работает по правилам, то у начальника нет необходимости применять к нему имеющуюся у него власть.

Власть – это функция зависимости, а точнее, взаимозависимости. Чем больше один человек зависит от другого, тем больше власти и у того, и у другого. Обладание властью – это возможность влияния на удовлетворение потребностей.

Власть – это социальный по своей сути термин. Власть имеет один индивид в отношении другого, одна группа – в отношении другой и т. п. Концепция власти строится на взаимодействии людей и групп в организации. Власть используют и начальники, и подчиненные для того, чтобы достичь своих целей или укрепить свое положение. Власть пронизывает всю жизнь организации, поддерживает ее структуру. Без власти нет организации. Успех и неудачи в применении власти или реакция на нее в основном определяются пониманием власти, знанием, как и когда ею пользоваться, а также способностью предвидеть последствия ее использования. Власть никогда не бывает абсолютной и неизменяющейся. Власть – это отношения в динамике, отношения, меняющие и ситуацию, и людей, отношения, меняющиеся во времени. Известно, как меняются рейтинги руководителей, проведенные в разное время. Поэтому понимание отношений власти требует уяснения конкретной ситуации и тех, кто в нее вовлечен.

Власть часто используют как синоним термина «авторитет». Это не совсем верно. Авторитет – это власть, возникшая на формальной основе, как данная кому-то и принимаемая подчиненными как то, с чем они согласны и считают правильным. В первом случае власть дается сверху, а в другом она должна быть получена снизу. Авторитет как понятие не исчерпывает всех вариантов появления власти. Власть может появиться от занимаемой должности, от личного воздействия или от того и другого. Власть должности проистекает не из самой должности, а делегируется ее обладателю теми, кому он подотчетен.

Объем этой власти зависит от уровня доверия, которое обладатель должности может получить у того, кто расположен выше него в иерархии. При этом делегированная власть может быть в любое время взята обратно наверх. Это позволяет сделать вывод, что не существует прямой зависимости между уровнем должности и объемом власти. Их соотношение ситуационно и индивидуально.

Личная власть – это степень уважительного, хорошего и преданного отношения к ее обладателю со стороны подчиненных. Она основывается на близости целей. Личная власть в организации приходит снизу – от подчиненных. Личная власть может быть отнята подчиненными у руководителя, как реакция на его неправильные действия. Личную власть необходимо регулярно получать от подчиненных. Лучшая ситуация, когда руководитель обладает и должностной, и личной властью. Однако в большинстве ситуаций достичь этого очень трудно.

8.2. Источники власти в организации

Специалистами разработано много разных подходов к классификации источников власти. Сначала выделялось пять базовых источников власти: принуждение, экспертиза, закон или право принятия решения, пример или харизма, вознаграждение. Позже был добавлен шестой источник – информация, а потом и седьмой источник – связи. При этом все источники власти были разделены на две большие группы. К первой группе были отнесены те источники власти, которые имеют личностную основу, ко второй – организационную основу, которую называют также структурно-ситуационной (рис. 9.9). Основой власти называется то, откуда она происходит, а источником власти – то, через что данная основа используется.

В первую группу, составляющую личностную основу власти, включаются следующие источники власти: экспертная власть, власть примера, право на власть, власть информации, потребность во власти.

Под экспертной властью понимается способность руководителя влиять на поведение подчиненных в силу своей подготовки и уровня образования, опыта и таланта, умений и навыков, а также наличия специализированных знаний. Экспертная власть не связана жестко с определенной должностью. Уровень экспертной власти определяется уровнем, на котором руководитель демонстрирует свою компетентность в анализе, оценке и контроле работы подчиненных. Специализация в знаниях ограничивает применение экспертной власти. Недостатком такой власти страдают молодые руководители, и им требуется время для того, чтобы ее обрести и эффективно использовать.

Власть примера связана со способностью руководителя влиять на поведение подчиненных благодаря его привлекательности, наличию у него харизмы. Харизма – это власть, основанная на силе личных качеств и стиля руководителя. Власть примера нередко формируется по мере отождествления подчиненными себя со своим руководителем, вплоть до подражания ему во всем. Это стремление незаметно подводит подражателя под влияние того, кому он подражает. Чем больше руководитель является для кого-то идеалом, тем больше его уважают, подкрепляя тем самым его личностную основу власти.

Формально руководители, занимающие одни и те же должности, имеют равные права. Однако каждый из них использует данное ему

![]()

право в пределах своих способностей. Это проявляется в том, что каждый руководитель как бы обладает разным правом на власть. Во многих случаях данный источник власти может быть единственным, особенно когда организация только формируется. Подчиненные играют важную роль в формировании практики применения данного типа власти. Здесь важно получить от подчиненных признание права на власть, что связано с использованием других источников власти. Кроме того, рассматриваемый источник власти в отличие от других имеет более четкие границы применения данной власти в пределах предоставленных руководителю прав и ответственности.

право в пределах своих способностей. Это проявляется в том, что каждый руководитель как бы обладает разным правом на власть. Во многих случаях данный источник власти может быть единственным, особенно когда организация только формируется. Подчиненные играют важную роль в формировании практики применения данного типа власти. Здесь важно получить от подчиненных признание права на власть, что связано с использованием других источников власти. Кроме того, рассматриваемый источник власти в отличие от других имеет более четкие границы применения данной власти в пределах предоставленных руководителю прав и ответственности.

Власть информации базируется на возможности доступа к нужной и важной информации и умении использовать ее для влияния на подчиненных. Получаемая информация позволяет ее обладателю принимать оптимальные решения и осуществлять тем самым власть. Координация информационных потоков и контроль за коммуникационной сетью делают человека властным. Информация играет важную роль в формировании власти руководителя. Особое значение это приобретает в век всеобщей компьютеризации. Власть информации следует отличать от экспертной власти, которая связана с пониманием или способностью использовать данные. Так, например, помощники и секретари нередко обладают значительным количеством информации, но это вовсе не означает наличие у них экспертной власти, особенно в специальных областях. Они могут помочь подготовить информацию для решения, но не принять решение. Организационную основу власти составляют следующие источники власти: принятие решения, вознаграждение, принуждение, власть над ресурсами, власть связей.

Мотивационная теория Д. МакКлелланда акцентирует внимание к потребности во власти как к желанию иметь влияние на других. Данный источник власти проявляется в следующем: дача настойчивых советов и стремление оказать помощь; вызов эмоций у других; укрепление своей репутации.

Во вторую группу, составляющую организационную основу власти, входят в качестве источников власти: принятие решения, вознаграждение, принуждение, власть над ресурсами и власть связей.

Принятие решения как источник власти проявляется в той степени, в которой носитель этой власти может влиять на конкретное решение на протяжении всего процесса его принятия. Поэтому этот источник власти не связан только с тем, кто принимает окончательное решение. Современная практика управления фактически исключает принятие решения одним человеком. Почти все решения в той или иной мере – групповые решения, так как в их подготовке, принятии и выполнении участвует более чем один человек.

Вознаграждая подчиненного, руководитель использует это как источник власти. В зависимости от ожидаемого уровня компенсации, получаемой от руководителя в форме благодарности, продвижения, премии, дополнительного отпуска и т. п., подчиненный прилагает те или иные усилия для выполнения указания или распоряжения. Власть вознаграждения – это один из самых давних и широко используемых источников власти в организации. Отмечено, что этот тип власти является достаточно эффективным способом влияния на людей. Власть вознаграждения нередко используется для подкрепления права на власть. В значительной мере сила власти вознаграждения определяется уровнем формального права на власть. Руководители могут ослабить силу данного источника, давая обещания поощрить за работу и не выполняя эти обещания. К этому же приводит поощрение подчиненных, не выполнивших порученные задания.

Принуждение как источник власти строится на реализации руководителем своей способности влиять на поведение подчиненного посредством наказания, выговоров, штрафов, понижения в должности, увольнения и т. п. Подчиненные следуют указаниям, так как боятся быть наказанными. Поэтому в основе восприятия данного источника власти лежит страх. Следует помнить, что вообще власть чаще используется там, где поведение отклоняется от установленных образцов. Однако, как показала современная практика управления, «на страхе далеко не уедешь». Страх ограничивает инициативу, творчество и может даже вести к свертыванию работы. Особенно это замечание относится к предпринимательским организациям. Руководители, как и в случае с вознаграждением, могут сами ослаблять власть принуждения своими неверными действиями, несправедливо наказывая подчиненных.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 |