Реакция на конкретные стимулы не одинакова у различных людей. Поэтому сами по себе стимулы не имеют абсолютного значения или смысла, если люди не реагируют на них. Процесс использования различных стимулов для мотивирования людей называется процессом стимулирования. Стимулирование имеет различные фор-мы. Наиболее распространено материальное стимулирование. Однако важно учитывать ситуацию, в которой материальное стимулирование осуществляется, и стараться избегать преувеличения его возможностей, т. к. человек имеет очень сложную и неоднозначную систему потребностей, интересов, приоритетов и целей.

Причем чем выше уровень развития отношений в организации, тем реже в качестве средств управления людьми применяется стимулирование. Это связано с тем, что воспитание и обучение как один из методов мотивирования людей приводят к тому, что члены организации сами проявляют заинтересованное участие в делах организации, осуществляя необходимые действия, не дожидаясь или же вообще не получая стимулирующего воздействия.

Мотивация, рассматриваемая как процесс, может быть представлена в виде шести стадий, следующих одна за другой.

Первая стадия – возникновение потребностей. Потребность проявляется в виде того, что человек начинает ощущать, что ему чего-то не хватает. Проявляется она в конкретное время и начинает «требовать от человека», чтобы он нашел возможность и предпринял какие-то шаги для ее устранения.

Вторая стадия – поиск путей устранения потребности. Раз потребность возникла и создает проблемы для человека, то он начинает искать возможности устранить ее: удовлетворить, подавить, не замечать.

Третья стадия – определение целей (направления) действий. Человек фиксирует, что и какими средствами он должен сделать, чего добиться, что получить для того, чтобы устранить потребность. На данной стадии происходит увязка четырех моментов:

- что я должен получить, чтобы удовлетворить потребность;

- что я должен сделать, чтобы получить то, что желаю;

- в какой мере я могу добиться того, что желаю;

- насколько то, что я могу получить, может устранить потребность.

Четвертая стадия – осуществление действия. На этой стадии человек затрачивает усилия для того, чтобы осуществить действия, которые в конечном счете должны предоставить ему возможность получения чего-то, чтобы устранить потребность. Может происходить корректировка целей.

Пятая стадия – получение вознаграждения за осуществление действия. Проделав определенную работу, человек либо непосредственно получает то, что он может использовать для устранения потребности, либо то, что он может обменять на желаемый для него объект. На данной стадии выясняется то, насколько выполнение действий дало желаемый результат. В зависимости от этого происходит либо ослабление, либо сохранение, либо усиление мотивации к действию.

Шестая стадия – устранение потребности. В зависимости от степени снятия напряжения, вызываемого потребностью, а также от того, вызывает устранение потребности ослабление или усиление мотивации к деятельности, человек либо прекращает деятельность до возникновения новой потребности, либо должен искать возможности и осуществлять действия по устранению потребности.

Знание логики процесса мотивации не дает существенных преимуществ в управлении этим процессом. Можно указать на несколько факторов, которые усложняют и делают неясным процесс практического развертывания мотивации. Важным фактором является очевидность мотивов. Требуются длительные и скрупулезные наблюдения для того, чтобы попытаться сказать о том, какие мотивы являются ведущими, движущими в мотивационном процессе человека.

Другим важным фактором является изменчивость мотивационного процесса. Характер мотивационного процесса зависит от того, какие потребности инициируют его. Сами потребности находятся между собой в сложном динамическом взаимодействии, либо противореча друг другу, либо усиливая действия отдельных потребностей.

Еще одним фактором является различие мотивационных структур отдельных людей, разная степень влияния одинаковых мотивов на различных людей, различная степень зависимости одних мотивов от других.

Мотивирование может быть внешним и внутренним: первое определяет способы и подходы к пробуждению нужных действий в подчиненных, второе определяет самозарождающиеся факторы, заставляющие людей двигаться в определенном направлении в своей деятельности.

Его цель – посредством направленного внешнего мотивирования вызвать в персонале устойчивую, заданную внутреннюю мотивацию, т. е. побудить персонал работать максимально эффективно за минимальные деньги при адекватности получаемого вознаграждения и неотвратимости заслуженного наказания.

Как можно повысить мотивацию персонала, минимизировав материальные вложения в этот процесс? Тут нужно учесть две очень известные теории: теорию ожидания Врума, гласящую, что мотивация наиболее высока, когда ожидания удовлетворяются в наибольшей степени, и теорию справедливости, утверждающую, что если люди полагают, что им платят недостаточно (по сравнению с принятой на рынке оплатой труда подобной квалификации и интенсивности), то они снижают интенсивность своей работы. Но когда они считают, что им платят больше, то не начинают работать интенсивнее.

Ни у кого не возникает сомнения в необходимости комбинирования материальных и моральных методов мотивирования персонала. Материальными методами мотивирования могут выступать (помимо традиционных зарплат и премий) ценные подарки, льготные целевые ссуды и кредиты, перевод на более высокооплачиваемую должность (не обязательно более статусную при этом) и др. Система штрафов также входит в материальные методы мотивирования, но, так сказать, со знаком «минус». Наиболее распространенные моральные способы мотивирования – различные формы благодарности, перевод на более статусную должность без повышения оклада, участие в различных рейтингах и др. При этом система различных нематериальных взысканий (выговоры и т. д.) – другая сторона этой медали. Но подробно об этом мы поговорим в другой раз.

Мы рекомендуем ряд правил по применению системы поощрений и наказаний, соблюдение которых позволит увеличить эффективность этой системы.

Моральные поощрения объявляются сотруднику в присутствии членов родного коллектива (т. е. публично).

Материальные поощрения также объявляются публично, но размер поощрения (премии) или стоимость ценного подарка лучше не оглашать.

Уведомление о повышении заработной платы (сроке введения нового оклада, его величине и причине повышения) мы рекомендуем производить в строго индивидуальном порядке. Обычно такое уведомление исходит от непосредственного начальника сотрудника. В случае, если решение о повышении оклада было принято руководством фирмы, руководителю следует поставить в известность непосредственного начальника поощряемого сотрудника (также приватно), а затем либо уведомить сотрудника в присут-ствии начальника (и только), либо возложить эту приятную миссию на начальника целиком. В последнем случае при личной встрече с поощряемым сотрудником руководитель фирмы должен поздравить его с новым окладом и поблагодарить за успешный труд на благо фирмы. Размер окладов сотрудников должен быть конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению лицами, имеющими допуск к ней.

Моральное взыскание объявляется сотруднику в приватном порядке начальником либо руководством фирмы в присутствии непосредственного начальника. Если взыскание проводится руководителем фирмы в присутствии начальника провинившегося, начальник не должен комментировать причины и форму взыскания (и уж никак не усугублять негативную степень наказания!). Присутствие начальника при вышестоящей «выволочке» носит только информативный характер.

Материальное взыскание также накладывается без публичного оглашения. Привлечение к этой процедуре третьих лиц (помимо начальника, накладывающего штраф, и оштрафованного подчиненного) целесообразно только в случае производственной необходимости: например, сумму штрафа в погашение ущерба необходимо провести в финансовых документах – приглашаются бухгалтер и др. Но лучше без нужды не привлекать третьих лиц.

Никогда нельзя накладывать любые виды взысканий на начальника в присутствии подчиненных. Точно так же не стоит накладывать любые виды взысканий на сотрудников в присутствии других сотрудников того же ранга или низшего ранга из других подразделений или смежных структур.

Никто не может наложить взыскание на главу фирмы, поэтому он, как жена Цезаря, должен всегда быть вне подозрений! Следовательно, начальник в первую очередь должен соответствовать всем устанавливаемым им правилам.

Контрольные вопросы:

1. В чем суть формирования верных предпосылок относительно роли человека в организации?

2. Назовите основные причины ролевых конфликтов.

3. Перечислите основные способы преодоления ролевых конфликтов.

4. Что такое статус роли и какие статусы приписываются роли в организации?

5. Какие факторы влияют на восприятие человека?

6. Какие способы восприятия чаще всего приводят к ошибкам и искаженному восприятию человеком действительности?

7. Какие составляющие критериальной базы человека вам известны?

8. Что представляют собой процессы мотивирования и стимулирования работников в организации?

9. Назовите основные стадии развертывания мотивационного процесса.

10. В чем трудности управления мотивацией работников?

5. Должностная модель поведения

Двойственность поведения в организации задается двумя базовыми факторами: «интересы организации – личные интересы». Это особенно ярко проявляется в должностном поведении, где один базовый фактор отражается в сознании личности как «задача – ответственность», а другой – как «справедливость – стимулы». Психологическая разгадка того или иного поведения состоит в том, чтобы выявить его зависимости от этих должностных состояний сознания. А поскольку структура должностей является каркасом организации, то анализ этих зависимостей важно начинать с доминант должностного поведения по типу «задача – ответственность»».

5.1. Доминанта «задача – ответственность»

В каждой организации существует определенная совокупность рабочих мест. Они изучаются, описываются и постоянно корректируются представителями службы управления персоналом. На этой основе составляются «Положение о подразделении», должностные инструкции, порядок проверки, перечень инструктивно-методических материалов. Этими документами определяются служебные рамки поведения руководителей и специалистов.

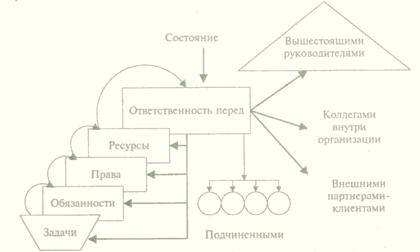

Должностная регламентация поведения предполагает обеспечение организационной стабильности путем «увязки» таких его составляющих, как задачи, которые необходимо выполнять должностному лицу, обязанности, которые он должен нести, права, которые он использует, ресурсы, при помощи которых он обеспечивает работу, ответственность, которую он принимает на себя, подотчетность вышестоящему должностному лицу, внутриорганизационные обязательства перед руководителями и специалистами других подразделений, внешние обязательства перед партнерами, поставщиками, заказчиками, покупателями, бизнес-партнерами).

Это можно изобразить наглядно на примере руководителя подразделения, где центральным компонентом организационного поведения является его ответственность, которая определяется объемом работ (решение текущих и перспективных задач качественно и в срок), выполнением определенных обязательств, использованием своих прав, задействованием ресурсов (кадровых, финансовых, материальных), удовлетворением ожиданий вышестоящего руководителя (как решил задачи), выполнением внутренних и внешних обязательств перед коллегами, партнерами, клиентами, смежниками. Если это поведение руководителя, то оно должно быть ответственным по отношению к его подчиненным (рис. 1).

Рис. 1. Структура предписанного поведения руководителя подразделения

Предписания руководящему должностному лицу составляют организационно-психологический каркас организации.

Однако, на практике бывает так, что должностные лица, особенно руководители, не всегда делают то, что им предписано, и делают то, что не предписано, но необходимо по работе, жизнь всегда оказывается богаче любых инструкций. Тем самым они оказываются в промежуточной области правомочного и неправомочного поведения. У одних эта зона бывает достаточно большой, а у других – незначительной, если они стремятся полнее и точнее следовать инструкции (бухгалтеры, юристы, налоговые инспектора, охранные работники, инженеры по технике безопасности). Такая же ситуация возникает и у специалистов. Если «вес» правомочного поведения снижается, а неправомочного повышается, значит необходимо пересмотреть инструктивные документы, скорректировать их под новый объем задач.

Но бывают случаи, когда должностное лицо делает то, что не зафиксировано в инструктивных документах, подчиняясь диктату руководителя, например, при делегировании ему сверху правомочий решать какие-либо вопросы или тогда, когда оно добровольно берет на себя их решение. Желательно, чтобы все эти случаи находили отражение в оценочных санкциях и вознаграждениях.

В соответствии с этим в организациях возникают и воспроизводятся на стыках правомочности и неправомочности три разновидности поведения должностных лиц: обязательное (по принуждению); должное (по договору), желательное (по собственной воле). Они некоторым образом компенсируют недостаток инструктивных документов в определении ответственности за расширение круга (объема) задач.

Бывает и так, что должностное лицо отказывается выполнять круг (объем) задач, не зафиксированных в «Положении о подразделении» или в должностных инструкциях. И тогда руководство оценивает его поведение как нежелательное. Более того, в растущих и развивающихся фирмах, банках, некоммерческих учреждениях от работника ожидают добровольного принятия на себя новых обязательств. Он уже начинает нести ответственность за то, что мог бы сделать, но не сделал. А поэтому и оценивается больше по упущенным возможностям, чем по результатам. Для предпринимательской ориентации поведения (менеджер по продажам) это оказывается относительно нормальным. Однако так бывает в тех случаях, когда должностное лицо все реже выходит на запланированный в бизнес-плане результат. И тогда руководитель все чаще начинает упрекать его в том, что он упускает шанс за шансом. Так может возникать осуждаемое поведение, которое воспроизводится на грани правомочного и неправомочного.

Осуждаемое поведение бывает и в тех случаях, когда круг обязанностей не соответствует правам должностного лица. Например, величина обязанностей оказывается у него в несколько раз больше, чем величина прав. При таком раскладе он может скорректировать их, испросив для себя полномочия у руководителя, которому подотчетен. Если это не получается, то возможны четыре варианта его поведения: подает заявление об уходе; работает, ставя себе ограничения (продержаться сколько можно); самовольно наделяет себя полномочиями; фальсифицирует отчетность, скрывая то, что не смог выполнить, и приукрашивая то, что выполнил.

В последних двух случаях он рискует и может оказаться в ситуации «без вины виноватый», так как не смог выполнить какую-то часть работы из-за отсутствия необходимых полномочий по вине руководителя. Получается, что руководитель свою вину перекладывает на подчиненного. Чтобы не возникало таких ситуаций, подчиненным всегда важно оговаривать, в каких случаях руководитель может делить свои полномочия с подчиненными. Если же возникают конфликтные ситуации по этому поводу, то можно констатировать незрелость управленческого мышления руководителей. В этой ситуации они оправдывают себя, обвиняя подчиненных в ошибках, в нежелании работать. Так формируется негативная управленческая установка на подчиненных. На этой основе возникает отстраненный тип поведения руководителя («Это ваши проблемы!»), и тогда подчиненные начинают обвинять его в некомпетентности, черствости, бюрократизме, безответственности. Все это приводит к организационной неразберихе. Феномен взаимных обвинений глубоко маскирует истинную причину дезорганизации: нарушение соотношения обязанностей и прав в инструктивных документах. Это нарушение и переводит служебные отношения в межличностные, которые перерастают в конфликтное поведение.

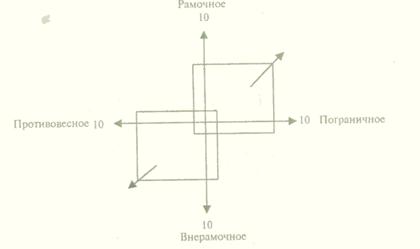

В практике управления встречаются искаженные способы ответственности поведения. Так, могут возникать ситуации, когда руководитель (или должностное лицо) оказывается подотчетным сразу нескольким руководителям вышестоящего уровня («веерная» ответственность). А может быть одновременно подотчетен и своему руководителю, и тому, кто стоит на более высокой ступени иерархической лестницы (инстантная ответственность). Например, руководитель среднего звена, подготовивший отчет за месяц, представляет его сначала своему функциональному руководителю, а потом исполнительному директору фирмы. Такая ответственность формируется по прецеденту. Поэтому в организации возникают и прецедентные варианты ответственности поведения, которые могут запутывать отношения подотчетности. В организациях могут быть четыре типа поведения (рис. 2): в рамках должностных инструкций (рамочное) и вне их (внерамочное), на грани их нарушений (пограничное) и нарушающее их значимость (противовесное).

Рис. 2. Вариативные модели организационного поведения

Эти варианты можно замерять, поскольку организационное поведение всегда изменяется, имея тенденцию либо к отходу от должностных инструкций, либо к подчинению им.

5.2. Доминанта «стимулы – справедливость»

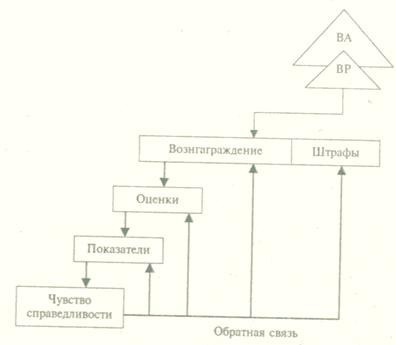

Должностные модели организационного поведения предполагают только его регламентацию в соответствии с базовыми инструктивными документами. Эти модели конструируются в организациях и как стимулятивные. Как правило, они оказываются процедурными, состоящими из набора стимулов и описания порядка их применимости в специальных документах (рис. 3).

Доминанта «стимулы – справедливость» есть оценка работником распределительных отношений на основе выявления соответствий или несоответствий. Справедливость как ценностная ориентация сознания предполагает прежде всего соответствие вознаграждения трудовому вкладу работника и переживается как удовлетворенность или неудовлетворенность. Именно она помогает выработать компенсацию в случаях «сбоя» распределительных отношений.

Рис. 3. Процедурная модель оценочной корректировки организационного

поведения

На этой основе в организациях создаются системы компенсационных альтернатив, которые поддерживают в работниках представления о справедливом распределении заработанных благ (оплата труда, комиссионные, премиальные, льготы, статусные признаки и др.). Эти системы предполагают апелляции (возможность пересмотра неудачных решений), а также гарантии по исключению злоупотреблений. Центральным «блоком» этих систем является установление критериев оценки.

Самым уязвимым местом систем справедливых распределительных отношений оказывается субъективизм: кто собирает информацию, кто принимает решения, кто и как оценивает, как воспринимается оценка работниками, что за этим последует, кто может оказаться виновным, а кто «без вины виноватым» и почему. Для того чтобы снизить субъективизм системы распределительных отношений, критерий оценок работников необходимо отрабатывать с каждым должностным лицом персонально, а не навязывать его «сверху».

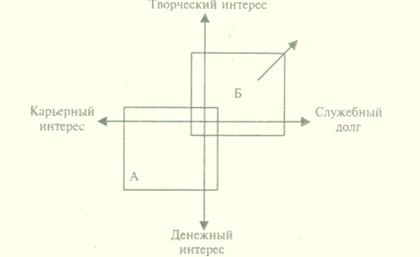

Переживания должностными лицами чувства справедливости или несправедливости их оценок во многом зависят от того, какова структура их мотиваций по отношению к работе. Можно выделить четыре основных типа такой мотивации.

1. Стремление к творческой самореализации. Работник ценит в работе возможность реализовать свои способности, всесторонне использовать знания, получить удовлетворение от профессионального роста. Для него важно прежде всего социальное признание его профессиональных успехов. И если этого не происходит, он начинает испытывать чувство разочарования.

2. Чувство долга по отношению к работе. Такой работник может особенно болезненно переживать несправедливое отношение к себе со стороны высшего руководства: ведь он отдает всего себя организации, а ее руководители не ценят в нем преданного сотрудника. У него может быть особенно горькое разочарование.

3. Обеспечение достатка самому себе. Работник работает откровенно ради денег. Такая прагматическая ориентация подогревает в нем чувство несправедливости, если его недооценили и недоплатили, и может даже выступить на защиту своих законных прав. Однако он может и терпеть унижения «за хорошие деньги».

4. Карьерный интерес. Он работает либо в этой организации, чтобы выстроить себе деловую карьеру, а если это не получается, то может использовать работу в своих личных интересах: будет работать в ней пока все не выжмет для себя. Поэтому до поры до времени он может быть не очень чувствительным к несправедливым оценкам: ему важно продержаться в организации столько, сколько необходимо для накопления профессионального опыта. В зависимости от этих мотивационных предпочтений и проявляется поведение работника в организации.

В организации можно провести диагностику мотивации, чтобы выявить соотношение этих четырех типов в общем поведении и в поведении каждого. Только тогда и будет выстраиваться стимулятивная система, которая необходима именно этой организации (рис. 4). На графике продемонстрированы две мотивационные модели организационного поведения: А – рискованная для организации, Б – желательная.

Рис. 4. Мотивационные предпочтения организационного поведения

Если вес стимулятивных факторов в организации труда работников очень мал, то тогда возможны варианты поведения, когда должностное лицо стремится восполнить «пробел», удовлетворяя свои личные потребности противоправным образом. Такое поведение может квалифицироваться как использование служебного положения в личных целях (взятки, наделение себя льготами за счет организации, приписывание себе заслуг сотрудников, присваивание совместных с сотрудниками наработок, заключение сделок в ущерб организации, но с выгодой для себя, определение себе таких показателей, которые зависят прежде всего от труда других и т. д.).

Переживание справедливости или несправедливости оплаты труда и компенсационных вознаграждений зависит во многом и от того, какова информационная политика в решении этой проблемы. В одних фирмах она закрыта для обсуждения: никто не должен знать, кроме очень узкого круга лиц, кто сколько получает и за что, в других это может свободно обсуждаться, но только в том случае, если там хорошо поставлена система оценки месячного и поквартального вклада каждого работника с перспективой роста в случае успешной работы. Это принято в мировой практике, но в российских условиях размеры оплаты труда и компенсационных вознаграждений, как правило, не разглашаются по многим причинам. Такой подход мешает свободному формированию представлений работников об экономической справедливости, но помогает оградить их от излишне негативных оценок со стороны своих же сотрудников.

Оценка справедливости оплаты труда и «компенсационных пакетов» психологически всегда таит в себе потенциальный конфликт, имеющий различные причины: работник может быть сам виноват, но не хочет это признать; он оказался в ситуации «без вины виноватый»; ему приходится расплачиваться за ошибки других; он сам стал жертвой недобросовестных оценок со стороны тех, с кем сотрудничал; его неверно оценило руководство, имея на это какие-то свои, не известные ему мотивы; руководство могло оказаться просто неинформированным о его заслугах, которые кому-то важно было скрыть, принизить или исказить. Такие переживания могут возникать у многих работников, если они считают, что босс выбрасывает заработанную ими прибыль на свои причуды, на благотворительность, на сомнительные проекты, а также при сравнении оплаты таких же должностей в других фирмах. Опасность такого размотивирования рано или поздно отразится на имидже фирмы: обиженные люди не смогут его поддерживать на высоком уровне. Более того, они становятся критиками положения дел в фирме или уходят из нее, разнося о ней негативные слухи.

В мировой практике существуют концепции, формирующие экономическую справедливость как базовый показатель внутренней организационной культуры фирмы.

Во-первых, концепция социального партнерства, в основе которой лежит практика заключения коллективных договоров работников с администрацией через посредство профсоюзов, что развито на некоторых предприятиях ФРГ. Профком контролирует деятельность администрации благодаря проведению ежеквартальных общих собраний, на которых топ-менеджеры должны отчитываться перед работниками. Такой тип управления характерен и для государственных российских предприятий.

Во-вторых, концепция соучастия в прибылях, сущность которой заключается в том, чтобы дать возможность работникам инвестировать в ту фирму, где они работают, предложив им акции или долевое участие на паях.

В-третьих, концепция коллективно-долевого владения, практикуемая в Испании (с 30-х гг.) и США (с 70-х гг.), где накоплен большой опыт самоуправляющихся предприятий на основе выкупа самими работниками обанкротившихся фирм. В этих случаях значительно улучшаются управленческие процессы, поскольку возникает эффект «перевернутой пирамиды»: поведение занятой администрации подотчетно коллективу совладельцев-работников. Это уже есть «народный» капитализм в действии, который, по оценкам американских специалистов, оказывается на 20–25 % эффективнее традиционных фирм с частным капиталом.

На основе этого краткого перечня можно констатировать, что экономическая заинтересованность в конечных результатах труда, справедливость распределения благ по труду и экономическая демократия в управлении являются контурами организационной культуры будущего. Они-то и задают масштабы более эффективного организационного поведения.

Контрольные вопросы:

1. Назовите основные характеристики должностной регламентации поведения.

2. Какие разновидности поведения должностных лиц возникают в организациях на стыках правомочности и неправомочности?

3. В каких случаях в организациях возникает осуждаемое поведение?

4. Что представляет собой справедливость как ценностная ориентация сознания?

5. Опишите основные типы мотивации людей по отношению к работе.

6. Какие концепции, существующие в мировой практике, формирующие экономическую справедливость как базовый показатель внутренней организационной культуры фирмы, вам известны?

6. Сотрудничество в организационном поведении

Фундаментальным признаком всех процессов управления поведением работников в организации является сотрудничество. Оно возникает как необходимость преодолеть биофизические и функциональные ограничения, которые присущи каждому работнику. Поэтому специализация труда предполагает и его корректирование в определенную систему взаимодополняющих функций. Люди вынуждены сотрудничать между собой в групповом и межгрупповом взаимодействии, но этот процесс должен стать управляемым.

Любая организация представляет собой двуединство формализованных и персонализованных отношений. Первые складываются как трансформация личных отношений в служебные, отражая основное требование – обеспечение общей цели усилиями всех и каждого. Вторые развиваются как трансформация служебных отношений в личные, которые зачастую доминируют над служебными. Балансировка этих отношений так, чтобы они стали взаимодополняемыми, считается главным организационным эффектом управления. Поэтому сотрудничество есть интегральная характеристика организационного поведения. Показателями сотрудничества являются результативность (насколько достигнута общая цель), эффективность (насколько она оптимально достигнута), осмысленность (как это можно было сделать совместными усилиями) и этичность (какие средства были задействованы для достижения цели).

Сотрудничество развивается в многочисленных «деловых связках» руководителей, специалистов, вспомогательных работников как внутри организации, так и вне ее на основе полуформальных отношений, где служебные и личные интересы определенным образом совпадают. Такие отношения возникают и «сверху» – на уровне высшей администрации, и «снизу» – как спонтанная необходимость согласовывать различные интересы в пересекающихся направлениях работ. Эти точки пересечения и составляют «сетку сотрудничества», без которой организация может погибнуть. Если точки пересечения отсутствуют, возникает разрыв двух поведенческих моделей сотрудничества, что и происходит; когда высшая администрация налаживает сотрудничество вовне, но не может этого сделать изнутри, т. е. она забегает вперед, создавая такую рыночную среду, которая непосильна для работников организации: они не готовы освоить то, что от них требуется, ибо возрастающие объемы деловых контактов превышают их возможности. Управленческая разбалансированность двух моделей сотрудничества представляет постоянно воспроизводящееся противоречие, которое несет реальную угрозу организации.

Сотрудничество есть продукт эффективного организационного управления в системе сдержек и противовесов, где балансировка различных интересов должностных лиц оказывается главной задачей руководителя организации. И оказывается, что в нем одни заинтересованы больше, другие меньше, а третьи вообще не заинтересованы. В таких случаях необходим посредник – полномочный вышестоящий руководитель.

Устойчивость фирмы к внешним воздействиям в значительной степени зависит от того, как организовано ее внутрифирменное сотрудничество, особенно на уровне ключевых топ-менеджеров.

В каждой организации, особенно коммерческой, существует определенная среда сотрудничества, которая помогает или мешает ее развитию. Но главным феноменом, определяющим сотрудни-чество, является компетентность работников в решении профессиональных и социально-психологических проблем на своем уров-не. Например, у некоторых руководителей есть полномочия и решительность их применять, но не достает компетентности, что является сдерживающим фактором в налаживании сотрудничества.

Могут быть четыре типичные поведенческие ситуации, когда приходится сталкиваться с некомпетентностью руководителей. Во-первых, их поведение оказывается отстраненным от тех ситуаций, где недостаточная компетентность может поставить их самих в компрометирующую ситуацию. Во-вторых, решение какой-либо проблемы может быть передано в очень упрощенной форме работникам, которые могут выполнить задание так же упрощенно. В-третьих, ее решение может приниматься самим руководителем, а если он не разбирается в проблеме, то решение может быть ошибочным. В-четвертых, руководитель, нуждающийся в компетентных решениях, может сам оказаться заложником некомпетентности своих коллег. Если сотрудничество оказывается в некомпетентной или малокомпетентной среде, оно само становится внутренней угрозой фирме.

В объяснении феномена сотрудничества как главной характеристики организационного поведения можно выделить шесть психологических установок индивидуального сознания.

1. Ригористическая установка обычно проявляется как требование поступать в соответствии со своими обязанностями, записанными в должностной инструкции или же зафиксированными в другом специфическом инструктивном документе. Это могут быть и просто требования, которые формируются на основе предыдущих контактов работника в определенных «деловых связках», т. е. он обязан это делать по должности. При организации совместного дела взаимные ожидания работников перерастают в определенные требования, если в конце концов не оправдываются. Зачастую работник возмущается, если тот, от кого зависит решение, халатно относится к своим обязанностям, причем такие высказывания адресуются к работнику, занимающему более низшую ступеньку в служебной иерархии. Но бывает и прямо противоположный тип ригористического поведения. Так, финансисты, юристы, кадровики, оказывающие постоянные услуги другим сотрудникам в фирме, зачастую считают своим долгом оказывать им опережающую помощь. Они чувствуют себя незаменимыми и практически навязывают свою помощь («Я должен!»), и их, действительно, «рвут на части».

2. Конвенциалистская установка проявляется как результат взаимных договоренностей участников, оформленных в определенный документ (контракт о найме, договор аренды, торговый договор и др.). От участников переговоров ожидается, что они будут поступать в соответствии с теми положениями, которые зафиксированы в документе и под которым поставлены их подписи. Нарушение договорных положений грозит тем, кто это сделал, различными санкциями. Претензии к нарушителю договора могут быть предъявлены в форме административных требований, судебных исков и личных претензий, вплоть до расправ. В последнем случае служебное поведение становится криминальным, даже при справедливости претензий. Идеально организационное поведение на конвенциалистской основе проявляется как партнерское, где стороны уважают достигнутые соглашения и стремятся быть надежными.

3. Функциональная установка формируется как необходимость сотрудничества работников друг с другом в выполнении служебных обязанностей. Специализация труда объективно требует объединения работников для решения общих дел. Чем более расчленена фирма по функциям управления, тем сильнее выражена потребность в согласованном организационном поведении. В фирме всегда существуют приоритетные по важности направления работы, которые напрямую обеспечивают ее жизнедеятельность: служба финансового директора, контролирующая бюджет через оценку и корректировку бизнес-планов подразделений; служба сбыта, организующая торговлю; торговые точки, получающие прибыль от продаж, и др. Важность деловых контактов определяется долгосрочными, краткосрочными и сиюминутными факторами, которые объективно требуют либо совместного решения, либо решения того лица, от которого зависит ожидаемый результат.

4. Прагматическая установка проявляется, прежде всего, как выгода от контактов с другими работниками, особенно в рыночной внутрифирменной среде. Это может быть взаимная выгода или выгода одного за счет другого. Во внутрифирменной среде прагматическая установка проявляется как извлечение собственной пользы из контактов с теми сотрудниками, которые могут решить карьерные интересы, «запустить» интригу, оказать влияние на главу фирмы. Часто она обнаруживает себя в случаях, когда некоторых работников откровенно используют, а потом за ненадобностью увольняют, недоплачивая им.

5. Альтруистическая установка характеризуется желанием работника оказать помощь сотрудникам искренне, а иногда даже в ущерб себе. Психологически это объясняется тем, что работник непроизвольно оказывается в роли «мягкого лидера», с которым хочется поделиться своими переживаниями. Коммуникативное пространство такого лидера может быть большим, к нему многие обращаются и с личными, и со служебными проблемами, а он не может сказать «нет». Это характерно, например, для службы управления персоналом, особенно в тех случаях, когда таким лидером оказывается женщина. Мужское лидерство такого типа встречается гораздо реже.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 |