Дезинсекция — это уничтожение во внешней среде вредных насекомых, которые являются переносчиками возбудителей опасных инфекций - сибирской язвы, бруцеллеза, туберкулеза, а также яиц гельминтов. Для дезинсекции применяют физические, механические, химические, биологические и комбинированные методы. Наиболее эффективными и распространенными являются химические методы с применением инсектицидов - ядовитых веществ органического (никотин, пиретрин и др.) и неорганического (содержащие мышьяк, медь, фтор) происхождения.

Биологическая дезинсекция заключается в использовании естественных врагов насекомых— птиц, рыб, микробов и др.

Дератизация — это уничтожение вредных грызунов (крыс, мышей и др.), поскольку они портят и уничтожают корма для животных, распространяют различные опасные инвазионные и инфекционные заболевания, разрушают ограждающие конструкции помещений. Существуют различные методы дератизации вредных грызунов - использование пищевых и водных приманок, опыливание, нанесение ядовитой пены. В качестве дератизационных средств используют антикоагулянты - зоокумарин, натриевую соль зоокумарина, ратиндан и др. Корма, особенно концентрированные, хранят в недоступных для крыс и мышей помещениях. не съеденные животными остатки корма своевременно убирают.

Стрессы. Методы их профилактики. Перевод животноводства

на промышленную основу, использование новых технологических приемов, которые разрабатываются с учетом повышения производительности труда обслуживающего персонала и продуктивности животных, но без учета физиологических возможностей, часто приводит к тому, что животные не выдерживают периодически сменяющихся интенсивных факторов, у них возникает физиологическое напряжение организма, т. е. стресс. В результате в организме животных происходят глубокие физиологические и биологические изменения, влекущие за собой ослабление устойчивости его к заболеваниям, потерю аппетита и снижение продуктивности.

Стресс возникает у животных при действии на их организм различных раздражителей (стресс - факторов) механического, физиологического, биологического и психического характера (высокие и низкие температуры, избыточная или недостаточная влажность воздуха, высокая его загазованность, недостаток кислорода, чрезмерно высокая скорость движения воздуха, отъем поросят и телят ох маток, перемещение животных из секции в секцию или другие помещения, высокая плотность размещения животных, перемена корма, сортировка, взвешивание, грубое обращение, повышенный шум, перебои в снабжении водой, скользкий, излишне твердый и шероховатый пол и др.).

Это прежде всего достигается повышением неспецифической резистентности организма путем создания оптимальных условий кормления и содержания, соблюдения мер, предупреждающих шум и излишнее беспокойство животных, применения рациональной технологии, выведения устойчивых линий животных и птицы, использования антистрессовых препаратов, смягчающих влияние стрессов на организм и повышающих устойчивость животных к действию раздражителей.

При профилактике стрессов важное значение имеют также тщательный учет и использование биологических особенностей животных, строгое соблюдение санитарных и зооветеринарных требований.

Лекция № 4.

тема Технология производства молока и

говядины.

ПЛАН:

1. Народнохозяйственное значение скотоводства.

2. Основные породы скота.

3. Технология производства и первичная обработка молока.

4. Технология производства говядины.

5. Системы и способы содержания скота.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Механизация и технология производства продукции животноводства /, , . –М.: Колос, 1999, Разд.1, Глава 4.

2. , Технология производства продукции животноводства. –М.: Агропромиздат, 1992, Глава 1.

1. Народнохозяйственное значение скотоводства.

Скотоводство - одна из наиболее важных отраслей животноводства, так как от крупного рогатого скота получают такие ценные продукты питания, как молоко и мясо, а также сырье для легкой промышленности. Шкура скота, являясь лучшим сырьем для кожевенно-обувной промышленности, по количеству и качеству занимает первое место среди шкур сельскохозяйственных животных других видов. Получаемые после убоя крупного рогатого скота побочные продукты используют для изготовления пуговиц, расчесок и других товаров, кишки реализуют в колбасном производстве, из крови вырабатывают кровяную муку, богатую белком, из костей - костную муку.

Мясо крупного рогатого скота имеет важное значение в питании населения. В мясном балансе страны доля говядины и телятины составляет более 40 %. От крупного рогатого скота земледелие получает навоз - ценное удобрение, без которого невозможно достичь высоких урожаев.

Крупный рогатый скот (к. р.с.) относительно неприхотлив, он может переваривать большое количество дешевого грубого корма и превращать его в ценнейшие продукты питания – мясо и молоко. Его можно разводить в различных климатических условиях.

Различают молочную и мясную продуктивности крупного рогатого скота.

Молочная продуктивность — это количество молока, которое корова дает за определенный промежуток времени. Период, в течение которого корова дает молоко, называется лактацией. У коров нормальный лактационный период составляет 300...305 дней. Графическое изображение хода лактации называется лактационной кривой, для которой характерны нарастание интенсивности секреции молока в начале лактации, достижение максимума на 2...3-м месяце, последующее снижение и постепенное сокращение секреции.

При определении молочной продуктивности учитывают не только качество, но и состав молока. В молоке содержится в среднем, %:

- жира 3,7;

- белка 3,3;

- сахара 4,9;

- минеральных веществ 0,7;

- воды 87,4.

Молочная продуктивность коров колеблется в широких пределах и зависит от многих факторов, важнейшее значение из которых имеют наследственность, условия содержания и кормления.

На молочную продуктивность влияют возраст коровы, возраст первого осеменения, сервис-период и сухостойный период. Как правило, до 5...6-й лактации удои коров повышаются, затем в течение нескольких лет поддерживаются на одном уровне, а примерно с 8...9-й лактации резко снижаются.

Мясная продуктивность — это количество мяса, которое можно получить от одного животного. Мясную продуктивность коров можно оценивать по таким показателям, как убойная масса и убойный выход. Убойная масса - это масса туши без шкуры, головы, внутренних органов (за исключением нутряного жира) и ног, отрубленных по запястные и скакательные суставы. Отношений убойной массы к предубойной, выраженное в процентах, называется убойным выходом. Например при убое бычка живой массой 450 кг его убойная масса составила 207 кг. Следовательно, убойный выход будет (207/450)∙100 = 46 %. По этим показателям оценивают мясную продуктивность не только крупного рогатого скота, но и других сельскохозяйственных животных.

Ценность мяса определяется в основном содержанием в нем полноценного белка и жира. В говядине содержится в среднем 17…21 % белка и до 23 % жира; энергетическая ценность говядины в зависимости от упитанности животного составляет 5…12,6 МДж (1200…3000 ккал). Уровень мясной продуктивности зависит в первую очередь от породных особенностей, массы животного и степени его откорма, а качество мяса - от породных особенностей, пола, возраста животного и его упитанности.

По данным Ставропольского краевого комитета государственной статистики на начало 2003 года поголовье к. р.с. в крае составило 424,3 тыс. голов (в том числе коров 204,5 тыс. голов), что на 11 % меньше чем на начало 2002 года.

Производство мяса к. р.с. составило 199,5 тыс. тонн (возросло на 1,3 %), молока – 543,4 тыс. тонн.

На долю хозяйств индивидуального сектора (население и фермеры) приходится производство 71,5 % - мяса и 68,7 % - молока.

2. Основные породы скота.

Все породы крупного рогатого скота делят на молочные, комбинированные (мясомолочные, молочно-мясные) и мясные. При районировании породы учитывают физиологические и хозяйственно полезные признаки, которые должны соответствовать климатическим, экономическим и другим особенностям данной зоны.

Вблизи крупных городов и промышленных центров целесообразно разводить скот молочных или мясомолочных пород, в районах маслоделия - породы, дающие молоко с высоким содержанием жира, в юго-восточной части России при наличии больших площадей естественных угодий — скот мясного направления.

Молочные породы. Для коров молочных пород характерны высокая молочная продуктивность и небольшие затраты кормов на производство 1 кг молока.

Основные породы скота с их характеристиками представлены на рисунках 4.1…4.3. и в таблице 4.1.

|

|

Рис.4.1. Корова черно-перстрой породы. | Рис.4.2. Корова симментальской породы. |

Рис.4.3. Бык географордской породы.

Таблица 4.1. – Характеристики основных пород скота.

Вид к. р.с. | Порода | П о к а з а т е л и | ||

Живая масса, кг. | Средний годовой удой, кг. | Убойный выход, % | ||

1. Молочные | 1.1. Голландская | 550…650 | 4500…5000 | - |

1.2. Голштино- фризская | 670…700 | 5000…6000 | - | |

1.3. Черно-пестрая | 500…650 | 4000…5000 | - | |

1.4. Холмогорская | 500…550 | 3600…4400 | - | |

1.5. Красная степная | 450…500 | 3000…3500 | - | |

2. Мясомолочные | 2.1. Симментальская | 600…700 | 3500…4400 | - |

2.2. Швицкая | 500…550 | 3500…4500 | - | |

3. Мясные | 3.1. Казахская | коров 450…570 быков 800…1000 | - | 64 |

3.2. Герефордская | коров 550…650 быков 700…800 | - | 65 |

3. Технология производства и первичная обработка молока.

Интенсивные технологии производства молока предусматривают:

- ускоренное повышение генетического потенциала разводимых пород скота на основе использования голштинской и других специализированных молочных пород, пригодных к интенсивной технологии;

- использование быков-улучшителей;

- интенсивное выращивание ремонтных телок и формирование животных молочного типа;

- расширенный ремонт стада первотелками, оцененными по собственной высокой продуктивности;

- сбалансированное кормление коров и ремонтного молодняка с максимальным использованием грубых и сочных кормов;

- использование высокопродуктивных культурных пастбищ;

- применение на фермах прогрессивных способов содержания, комплексной механизации и рациональных технологических решений;

- выполнение комплекса ветеринарно-профилактических мероприятий, обеспечивающих высокий уровень здоровья животных;

- внедрение эффективных форм организации и оплаты труда;

- соблюдение технологической дисциплины, направленной на своевременное и качественное осуществление всех производственных процессов.

Основа интенсивной технологии — поточно-цеховая система производства молока и воспроизводство стада. Она предусматривает определенный порядок содержания, кормления животных и выполнения зооветеринарных мероприятий на ферме с учетом физиологического состояния и продуктивности скота.

|

Схема поточно-цеховой системы показана на рисунке 4.4.

Рис.4.4. Схема движения животных при поточно-цеховой системе производства молока.

j - цех производства молока (≈ 50 … 55 % поголовья);

k - цех сухостойных коров (≈ 14 %);

l - цех отела (≈ 11 %);

m - цех раздоя и осеменения (≈ 20 … 25 %).

Первичная обработка молока осуществляется с целью сохранения его качественных показателей.

Показатели качества:

- кислотность, 0Т от – 16 …18;

- бактериальная загрязненность, млн. бакт./см3 - до 0,5;

- механическая загрязненность, группа чистоты - 1;

- плотность, град. ареом. - 29,5.

Схемы первичной обработки молока (рис.4.5.):

1.

2.

3.

Рис.4.5. Схема первичной обработки молока.

Схема № 3 обязательна при неблагоприятной эпидемиологической ситуации на ферме.

4. Технология производства говядины.

Промышленный способ производства говядины основан на поточности производства. Ритм потока составляет 360 голов через каждые 13 дней (Рис.4.6.).

Рис.4.6. Схема поточной технологии производства говядины:

1; 2; 3 - соответственно, первый, второй и третий периоды откорма.

Выращивание, откорм и нагул скота.

На площадках. Преимущества откорма скота на площадках - низкие производственные затраты, короткие сроки строительства площадок, высокие уровни механизации производственных процессов и производительности труда. Практика показала, что наиболее оптимальными являются площадки вместимостью 1600голов.

На выгульных дворах без твердого покрытия необходимо создавать возвышенные участки в виде курганов. Высота курганов в центре должна быть 2....3 м, длина склона - 15...20 м, угол наклона - 7...8°. Возвышения формируют в виде пирамиды, чтобы животным было легко заходить на него для отдыха. До наступления ненастной погоды на возвышениях периодически настилают подстилку. Навоз с возвышений 2 раза в год вывозят в поле. Каждый загон площадки со стороны господствующих ветров огораживают деревянным забором высотой 3...3,5 м. С целью предотвращения снегозаносов со стороны господствующих ветров площадки должны быть огорожены изгородью на расстоянии 40...50 м от центра.

В целях обеспечения ритмичности производства говядины поступление молодняка крупного рогатого скота на площадку должно быть равномерным, что позволяет комплектовать однородные технологические группы животных. При комплектовании групп разница в живой массе между животными в одном загоне должна быть не более 25 кг, что важно для организации правильного дифференцированного кормления.

На откорм ставят молодняк массой 200...250 кг и взрослых выбракованных животных. В первый день скоту дают сено и воду, а со второго дня его постепенно переводят на основной рацион. Весь цикл откорма молодняка делят на три периода: первый - выращивание до живой массы 300...310 кг (возраст 11...13 мес.); второй - до 360...365; третий (заключительный откорм) - до 420...440 кг и более. Корм раздают мобильными кормораздатчиками.

Возле загонов устраивают ветеринарный пункт, склад кормов, котельную и другие вспомогательные помещения.

На пастбищах. Откорм скота на пастбищах называется нагулом. Свободное движение при пастбищном содержании животных, обилие света и тепла, чистый воздух и прочие условия исключительно благоприятно влияют на организм животных.

Нагул проводят в хозяйствах, имеющих естественные или культурные пастбища. С целью успешного проведения нагула необходимо сформировать гурты скота по возрасту, живой массе и упитанности.

На пастбище скот необходимо выгонять, когда почва достаточно подсохнет, а травостой достигнет 10...12 см. Это необходимо для сохранения продуктивности пастбищ на всех периодах нагула.

Широко применяют загонную и порционную пастьбу. При загонной пастьбе требуемая для гурта площадь пастбища уменьшается на 15...20 %, а приросты скота увеличиваются на 25...30 % по сравнению с бессистемной пастьбой. Площадь загонов устанавливают с таким расчетом, чтобы в каждом из них травостой был использован за 4...6 дней, а на долголетних и сеяных пастбищах за 2...3 дня.

Территория площадки, как правило, имеет прямоугольную форму и со всех сторон ограничена помещениями легкого типа, в которых формируют глубокую подстилку или оборудуют боксы длиной 1,7…1,8 м и шириной 0,8…0,9 м.

5. Системы и способы содержания скота.

В скотоводстве применяются две системы содержания к. р.с.: привязная и беспривязная.

При беспривязной системе существуют следующие способы содержания крупного рогатого скота:

1. свободновыгульный на глубокой подстилке.

2. беспривязно-боксовый.

3. комбинированный.

Привязное содержание. Эта система наиболее распространена в нашей стране. Главное ее преимущество - обеспечение хороших условий для индивидуального нормированного кормления и раздоя животных, что способствует повышению их продуктивности.

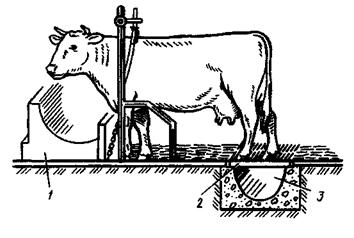

При этой системе каждая корова находится на привязи в стойле с отдельной кормушкой и автопоилкой. Животных кормят в стойлах или доильном зале. Корма раздают с помощью транспортера или мобильных кормораздатчиков. Над стойлом каждого животного висит табличка, где указаны номер коровы, кличка, возраст и продуктивность за последнюю лактацию (рис.4.7.).

Рис.4.7. Корова на привязном содержании:

1 – кормушка, 2 – щелевая часть пола, 3- навозный канал

В случае привязного содержания коров необходимо выпускать на выгульные площадки или организовать активный моцион на прогонных дорожках.

Эта система содержания широко распространена в племенных хозяйствах, где необходимо обеспечивать индивидуальное нормированное кормление, раздой коров и тщательный уход за племенными животными.

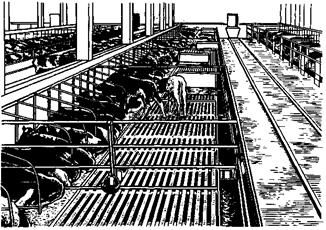

|

Рис.4.8. Безпривязно-боксовое содержание крупного рогатого скота. |

Привязная система содержания имеет и ряд недостатков. В течение всего стойлового периода коровы большую часть времени проводят без движения в помещении. Строительство помещений для привязного содержания обходится весьма дорого, так как на устройство стойл, кормушек, поилок и другого оборудования расходуется много средств и материалов. При привязном содержании велики затраты труда, связанные с доением, раздачей кормов, уборкой навоза, отвязыванием и привязыванием животных. Поэтому в хозяйствах часто коров содержат на привязи, а доят в доильном зале с помощью установок типа «Тандем», «Елочка». Летом коров содержат на выгульно-кормовых площадках беспривязно, что позволяет сократить затраты труда на 18...20 %.

Беспривязное содержание. В этом случае животных содержат группами, организовывая перемещение их в помещениях и на выгульных площадках. Преимущества беспривязной системы - благотворное влияние на физиологическое состояние и воспроизводительные способности животных; снижение заболеваний пищеварительных органов и половой системы, уменьшение стоимости строительства ферм; снижение затрат труда на выполнение разных технологических процессов; улучшение зоогигиенических условий для животных (рис.4.8.).

Однако при этом способе на 15...20 % увеличивается расход кормов. Кроме того, для нормального отдыха животные нуждаются в большом количестве подстилки.

Беспривязное содержание дает хорошие результаты лишь при высоком уровне зоотехнической и селекционно-племенной работы, полноценном и сбалансированном кормлении животных и наличии высококвалифицированных кадров животноводов.

Способы содержания к. р.с.

Стойлово-пастбищный способ содержания коров применяют в хозяйствах, имеющих поблизости от фермы долголетние культурные пастбища. Животных в зимний и прохладный периоды содержат в помещениях, а в летнее время - на пастбищах. При хорошем состоянии травостоя на 1 га пастбища содержат не более трех коров.

Этот способ содержания наиболее распространен в небольших хозяйствах с фермами на 200...400 коров, но может быть успешно реализован и на комплексах при использовании долголетних культурных пастбищ. Его применяют в мясном и молочном скотоводстве.

Стойлово-лагерный способ содержания применяют в молочном и мясном скотоводстве при удаленности пастбищ от комплексов. В этом случае на пастбищах организуют летние лагеря, где животных подкармливают, доят. Этот способ целесообразно применять в хозяйствах, где расстояние между фермой и пастбищем составляет около 2 км.

При круглогодовом стойловом способе содержания животные круглый год находятся на комплексах, куда доставляют корма. В период вегетации растений используют корма зеленого конвейера. Такой способ содержания применяют при высокой концентрации животных на комплексах по производству молока и говядины, где нет возможности создать культурные пастбища.

Содержание новорожденных телят в профилактории. На молочной ферме строят профилакторий на 4...5 секций, каждая из которых рассчитана на 20 телят. Телят от отела до возраста 25 дней содержат в индивидуальных клетках, приподнятых от пола на 40...45 см. Над клетками размещают установки инфракрасного и ультрафиолетового излучения типа ИКУФ, «Луч», «Эрико». Для профилактики заболеваний телят и проведения очистки, дезинфекции секций используют принцип «свободно - занято».

В профилактории новорожденных телят в течение 6...7 дней кормят только материнским молозивом, а потом молоком от здоровых коров не менее 3 раз в сутки. С целью обеспечения иммунитета новорожденному теленку необходимо выпоить в течение 8...12 ч не менее 3,5...5 л материнского молозива. По составу молозиво является незаменимым кормом для новорожденных телят в первые дни жизни. В нем содержится в 2 раза больше сухих веществ, в 4 раза - белков (альбумина и глобулина), в 1,5 раза - минеральных веществ. Молозиво богато витаминами, гормонами и антителами, которые предохраняют теленка от различных заболеваний.

В возрасте 7...10 дней телят приучают к сену и концентратам.

В родильном отделении и профилактории поддерживают температуру воздуха 15...18 °С, относительную влажность не более 75 %.

Лекция № 5.

тема Технология производства свинины.

ПЛАН:

1. Значение свиноводства.

2. Виды откорма свиней.

3. Содержание свиней в летних лагерях.

4. Поточная система производства свинины.

5. Типы и размеры специализированных свиноводческих ферм и комплексов.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Механизация и технология производства продукции животноводства /, , . –М.: Колос, 1999, Разд.1, Глава 5.

2. , Технология производства продукции животноводства. –М.: Агропромиздат, 1992, Глава 1.

1. Значение свиноводства.

Разведение свиней позволяет в сравнительно короткие сроки производить большое количество мяса. Одна свиноматка может принести 18...20 поросят в год, откармливая которых получают 1,5...2 т свинины при затрате 0,5...0,6 тыс. корм. ед. на 0,1 т продукции. Свинина составляет 35 % общего производства мяса в стране.

Этому способствуют следующие биологические особенности свиней:

1. Высокая плодовитость - 10...12 поросят (и более) за один опорос.

2. Короткий период супоросности (беременности) — 112...114 дней, благодаря чему можно получить два опороса в год.

3. Раннее половое и физиологическое созревание - половая зрелость у свиней наступает в 5...8 мес., а физиологическая - в 9...10 мес.

4. Скороспелость - первый опорос у свиноматок происходит в возрасте 13...14 мес. При оптимальных условиях содержания и кормления поросята быстро растут и к 2-месячному возрасту их живая масса достигает 16...20 кг, а к 6...7-месячному - 100...110 кг, благодаря чему от каждой свиноматки можно получать ежегодно по 2 т свинины и более.

5. Высокий убойный выход - 75...85 % в зависимости от степени упитанности, возраста, пола и природных особенностей (в тушах свиней примерно 55 % мяса, 35 % сала и 10 % костей).

6. Всеядность - они хорошо поедают растительные и животные корма, а также отходы технических производств и предприятий общественного питания.

7. Высокая оплата корма - на 1 кг прироста молодняка затрачивают 3,5...4 корм. ед. (для сравнения: молодняку крупного рогатого скота требуется 7...8 корм. ед.).

Помимо мяса и жира от свиней получают много побочных продуктов (кожа, кишки, щетина, кровь и т. д.), используемых как сырье для дальнейшей переработки. Из свинины приготовляют ценные продукты (колбасы, окорока, корейку и др.) В отличие от мяса других животных свинина хорошо консервируется и выдерживает длительное хранение без снижения качества.

Основные породы свиней.

|

Рис.5.1. Свиноматка крупной белой породы. |

|

Рис.5.2. Свиноматка украинской степной белой породы |

Свиней, разводимых в России, относят к трем основным направлениям продуктивности:

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |