Стационарные кормораздатчики делятся на 2 вида: расположенные в кормушках и расположенные над кормушками (Рис.14.1.).

Кормораздатчики, расположенные в кормушках, имеют следующие преимущества: экономия площади, минимальная металлоемкость легкость уборки остатков корма из кормушек.

основные недостатки: рабочие органы, находящиеся в кормушках мешают полному поеданию корма, что увеличивает отходы; перемещение кормовой массы вдоль всего фронта кормления способствует переносу инфекций.

Кормораздатчики над кормушками лишены названных недостатков. Однако здесь существенно увеличивается металлоемкость, усложняется очистка кормушек, имеют, как правило, более низкий коэффициент эксплуатационной надежности.

По типу рабочих органов стационарные кормораздатчики бывают: шнековые, цепочно – скребковые, цепочно–ленточные, тросово–ленточные, штанговые, спирально–пружинные, тросово–шайбовые. Сюда же относятся вибротранспортеры, транспортеры с ковшами – кормушками, кормопроводы.

| |

а) | б) |

Рис.14.1. Схемы стационарных кормораздатчиков а – расположенных в кормушке; б – расположенных над кормушкой |

Перспективным направлением является создание малогабаритных электрифицированных мобильных раздатчиков. Они сочетают в себе положительные стороны мобильных и стационарных раздатчиков (электрический привод бесшумен, экономичен, удобен в обслуживании, не выделяет вредных газов).

Классификационная схема кормораздатчиков показано на рисунке 14.2.

Рис.14.2. Классификационная схема кормораздатчиков

2. Технологическое оборудование для раздачи кормов.

А. фермы к. р.с.

Мобильные кормораздатчики.

1. Кормораздатчик тракторный универсальный КТУ –10 (МТЗ –80, МТЗ - 82).

Предназначен для транспортировки и выгрузки на ходу в кормушки на одну или две стороны корма (измельченной кукурузы, травы, сена, сенажа).

2. Раздатчик кормов мобильный, малогабаритный РММ – 5,0 (Т –25; ДТ -20).

Он выполняет те же операции, что и кту –10, но в отличие от него может раздавать корм в помещениях с узкими проездами (шириной 1,4 м.).

3. Кормораздатчик универсальный тракторный КУТ –3А (МТЗ –80).

Для подвоза и раздачи в кормушки комбикормов. Так же его можно использовать для раздачи зеленой массы, силоса, сенажа, измельченных корнеплодов, свекловичного жома. Он может выполнять смешивание кормов.

4. Кормораздатчик тракторный прицепной КТП – 10У «Иван» (Рис.14.3, а).

Предназначен для транспортировки и раздачи с кормушки листестебельных кормов, измельченной соломы, сена, силоса, сенажа, жома, корнеплодов и кормовых смесей. Агрегатируется с тракторами тягового класа 1.4 (МТЗ -82)

|

|

а) | б) |

Рис.14.3. Общей вид тракторных кормораздатчиков а) КТП – 10У «Иван»; б) КТ – Ф – 12. |

5. Кормораздатчик тракторный КТ – Ф – 12

Предназначен для транспортировки и раздачи кормов и кормовых смесей, а также подачи их в загрузочные воронки стационарных кормораздатчиков. Агрегатируется с тракторами тягового класса 1.4 (МТЗ - 82).

6. Автомобильный раздатчик кормов РКА – 8,0.

Предназначен для транспортировки и раздачи в кормушки зеленой массы, силоса, сенажа, грубых кормов, жома. Разгрузка кормов односторонняя – левая. Емкость кузова – 8 м3.

7. Электрифицированный мобильный кормораздатчик КБ –4.

Предназначен для транспортировки и раздачи крупному рогатому скоту измельченных и сочных кормов, а также для очистки кормушек от остатков корма.

Основные рабочие органы: два битера в передней части бункера и цепочно–планетарный транспортер, образующий подвижное дно.

Процесс работы: загруженный кормораздатчик въезжает в кормушку и, продвигаясь вдоль нее, скребком очищает остатки кормов, передвигая их к краю кормушки.

В конце кормушки срабатывает конечный выключатель и электродвигатель реверсируется, кормораздатчик изменяет направление движения. В этот момент с помощью обгонной муфты включаются рабочие органы и корм выгружается в кормушку.

В конце кормушки с помощью концевого выключателя кормораздатчик автоматически останавливается.

Мощность двигателя 4,5 кВт, емкость бункера 3,2 м3.

Питание электрического двигателя от сети переменного тока с помощью кабеля КРПТ, подвешенного вдоль помещения над каждой кормушкой на несущем тросе в виде кабель-шторы.

8. Электрифицированный мобильный раздатчик кормов КЭМ.

Это кормораздатчик с аккумуляторно-кабельным питанием. Служит для транспортировки и раздачи к. р.с. зеленых кормов, силоса, сенажа.

Имеет 2 бункера – для грубых кормов и для концентрированных кормов.

Питание электропривода механизма передвижения – от аккумуляторной батареи, а электропривод рабочих органов от сети переменного тока напряжением 380/220 В с помощью кабель-шторы.

Применение комбинированного питания обеспечивает номинальный режим разряда батареи, а следовательно напряжение, а значит и скорость движения кормораздатчика во время работы остаются практически постоянными.

Привод рабочих органов от асинхронного короткозамкнутого электрического двигателя с жесткой характеристикой, способствует повышению равномерности раздачи кормов.

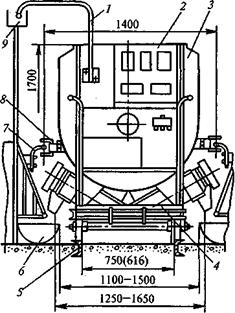

9. Кормораздатчик универсальный электромобильный КУС-Ф-2 (Рис.14.4.).

Предназначен для нормированной раздачи влажных кормовых смесей и сухих концентрированных кормов различным половозрастным группам животных на свинофермах. корм раздается в автоматическом или ручном режиме.

Суммарная мощность электропривода 4.86 кВт

|

Рис.14.4. Кормораздатчик КУС-Ф-2: 1 - кабеледержатель; 2 - пульт управления; 3 - бункер кормов; 4 - площадка оператора; 5 - рельсовый путь; 6 - кормушка; 7 - упор; 8 - датчик программного устройства; 9 - лоток для электрокабеля. |

Стационарные кормораздатчики.

1. Транспортер – раздатчик кормов ТВК-80Б (ленточный).

Предназначен для раздачи грубых и сочных кормов и кормосмесей к. р.с. при привязном их содержании. Привод транспортера осуществляется от электрического двигателя мощностью 4,5 кВт. Отключение автоматическое.

2. Унифицированный транспортер для раздачи кормов ТРК –100.

Предназначен для раздачи грубых и сочных кормов к. р.с.

3. КЛО–75 – ленточный, с односторонним подходом животных.

Рабочий орган – стальная лента.

4. КЛК–75 - ленточный, с двухсторонним подходом животных.

5. Раздатчик кормов РКУ–200.

Имеет 4 электрических двигателя: для привода кормоприемника – питателя; транспортера загрузки кормов; горизонтального транспортера и раздатчика кормов.

Общая мощность электрических двигателей – 13,4 кВт.

6. Универсальный ленточный раздатчик кормов с раздающей тележкой УЛРК.

7. Ленточный кормораздатчик КЛ.

Необходимо отметить на важность правильного выполнения заземления всех электроприводов. Электропроводку силовых цепей и цепей управления необходимо выполнять в трубах, проложенных на полу или по стенам здания.

Б. свиноводческие фермы.

Из мобильных раздатчиков используется – КУТ – 3М – для транспортировки и раздачи концентрированных и полужидких кормов.

Наибольшее распространение получили стационарные кормораздатчики:

1. РКС-3000 – для приема и раздачи сухих, сочных и влажных кормов, при обслуживании до 3000 свиней. Установлено 3 электрических двигателя: для привода транспортера бункера – дозатора; платформы и транспортера загрузки кормов.

2. Кормораздатчик РКА–60/600 обеспечивает по заданной программе нормированное кормление 60 маток и 600 поросят.

3. Автоматизированный раздатчик РКА–2000 - для обслуживания 2000 свиней (управление осуществляется автоматизированной станцией ЭСУ–2000М).

4. Автоматизированный раздатчик РКА–1000.

Оба эти кормораздатчика – для механизированной раздачи гранулированных комбикормов.

5. РС–5А; КС–1,5; КЭС–1,7; КПС–0,18 – электрифицированные кормораздатчики для смешивания и раздачи полужидких кормов.

В. овцеводческие фермы.

Для раздачи кормов используются ленточные кормораздатчики, переоборудованные ТВК–80Л, раздатчики ТС–2; КП–1000 – для раздачи рассыпных кормосмесей.

Для раздачи гранулированных кормов используют мобильный раздатчик РГК–4 и самокормушки (круглые и прямоугольные).

КОО–5.08.000 – стационарный кормораздатчик скребкового типа для раздачи грубых кормов, силоса.

Г. птицеводческие фермы.

Для раздачи кормов используют: цепные, спирально-пружинные, тросово-шайбовые, цепочно-скребковые, тросово-ленточные, колебательные раздатчики.

При клеточном содержании птицы кормораздатчики являются составной частью клеточной батареи. Для подвоза сухих кормов и загрузки их в бункера используется загрузчик сухих кормов ЗСК–10.

Для заполнения бункеров клеточных батарей используются цепочно-скребковые транспортеры типа БЦМ.

3. Элементы расчета некоторых типов кормораздатчиков.

а). Цепочно-скребковые транспортеры.

Для обеспечения всех животных одинаковым количеством корма необходимо, чтобы на каждый погонный метр длины кормушки было выдано одно и тоже количество, называемое удельной нормой расхода корма ![]() .

.

Удельная норма расхода корма (![]() ) определяется по формуле:

) определяется по формуле:

где ![]() - максимальная норма разовой дачи корма на одно животное, кг.;

- максимальная норма разовой дачи корма на одно животное, кг.;

![]() - фронт кормления (длина кормушки, приходящиеся на 1 животное), м.; (

- фронт кормления (длина кормушки, приходящиеся на 1 животное), м.; (![]() - для к. р.с.).

- для к. р.с.).

Подачу транспортера (![]() ) определяют исходя из зоотехнических условий на допустимое время раздачи корма:

) определяют исходя из зоотехнических условий на допустимое время раздачи корма:

где ![]() – общая длина кормушек, м.;

– общая длина кормушек, м.;

![]() – допустимое время раздачи кормов, с.

– допустимое время раздачи кормов, с.

Тяговое сопротивление цепи (Н) зависит от следующих составляющих (Рис.14.5.):

![]() ,

,

где Pg – сопротивление от трения корма о дно кормушки, Н;

Рб – сопротивление от трения корма о боковые стенки, Н;

Рхх – сопротивление перемещению транспортера по кормушке на холостом ходу без корма, Н;

Рз – сопротивление от возможного заклинивания корма между скребками и стенками кормушки, Н.

|

Рис.14.5. Схема сил сопротивления. |

Потребная мощность на перемещение рабочего органа (Вт):

,

,

где V – скорость движения цепи, м/с;

![]() - к. п.д. передачи.

- к. п.д. передачи.

б). ленточные кормораздатчики.

Подача транспортера (кг/с) определяется по формуле:

|

Рис.14.6. К расчету площади поперечного сечения слоя корма. |

![]() ,

,

где F – площадь поперечного сечения слоя корма на ленте транспортера, м2;

V – скорость движения ленты, м/с;

![]() - насыпная масса, кг/м3.

- насыпная масса, кг/м3.

Площадь поперечного сечения корма (м2) на ленте транспортера (Рис.14.6.):

![]() ,

,

где В – ширина ленты, м.;

![]() - угол естественного откоса корма при его транспортировании (

- угол естественного откоса корма при его транспортировании (![]() ;

; ![]() - угол естественного откоса в покое).

- угол естественного откоса в покое).

Мощность (Вт) на перемещение рабочего органа определяется по формуле:

![]() ,

,

где N1 –мощность, требуемая для привода мешалки, если ее нет то ![]() ;

;

N2 – мощность, расходуемая на перемещение корма;

N3 – мощность, необходимая на холостой ход ленты;

![]() - к. п.д. передачи.

- к. п.д. передачи.

Составляющие мощности N определяются по формулам:

![]() ,

,

![]() ,

,

где ![]() - масса корма, находящегося на ленте, кг;

- масса корма, находящегося на ленте, кг;

![]() - коэффициент трения ленты о желоб (для деревянных желобов

- коэффициент трения ленты о желоб (для деревянных желобов ![]() = 0,4-0,7; для стальных

= 0,4-0,7; для стальных ![]() = 0,35-0,6);

= 0,35-0,6);

![]() - скорость движения ленты, м/с;

- скорость движения ленты, м/с;

![]() - масса ленты, кг;

- масса ленты, кг;

![]() - усилие натяжения ленты транспортера, Н;

- усилие натяжения ленты транспортера, Н;

![]() - коэффициент трения в подшипниках.

- коэффициент трения в подшипниках.

Величина N1 находится в пределах 20 – 25 % от N2 + N3, т. е.

![]() .

.

4. Нагрузочные диаграммы стационарных кормораздатчиков.

Нагрузочные диаграммы приведены на рисунке 14.7.

|

|

а) | б) |

| |

в) | |

Рис.14.7. Нагрузочные диаграммы стационарных кормораздатчиков: а – ТВК – 80Б; б – РКА – 1000(2000); в – РКС – 3000М. |

Анализ диаграмм показывает, что для всех марок кормораздатчиков величина момента сопротивления за рабочий ход изменяется от минимальной (М0) до максимальной (Мmax) величины. Поэтому выбор двигателей необходимо вести по эквивалентному моменту Мэ.

,

,

![]() ,

,

где ![]() - к. п.д. передачи.

- к. п.д. передачи.

5. Установки для транспортировки и раздачи кормов по трубам.

Пневмогидравлические системы (установки) классифицируются следующим образом:

а). По назначению:

- для раздачи кормов и их смесей;

- для транспортировки других материалов (например, навоза).

б). По виду несущей среды:

- пневматические (среда - воздух);

- гидравлические (среда - жидкость).

в). По принципу действия:

- напорные (работают под действием напора);

- самотечные (под действием силы тяжести).

При раздаче кормов по трубам в основном используются напорные системы.

г). По расположению нагнетателя:

- с вертикальным нагнетателем;

- с горизонтальным нагнетателем;

- с прямоточным нагнетателем.

Прямоточная установка работает на сжатом воздухе, снабжена устройством для обратной продувки в случае образования пробок.

д). По конструкции:

- стационарные;

- мобильные.

Пневматические установки, как правило – стационарные.

е). По характеру управления:

- с ручным управлением;

- с автоматическим управлением.

ж). По величине развиваемого напора:

- низконапорные (до 4,9·105, Па);

- средненапорные (до 9,8·105, Па);

- высоконапорные (>9,8·105, Па).

технологические схемы работы пневмогидротранспортных установок и комплектация их узлами показаны на рисунках 14.8.; 14.9. и 14.10.).

Рис.14.8. Технологическая схема транспортировки и раздачи жидких кормов:

1 - смеситель; 2 - промежуточная емкость; 3 - продувочный кокормопровод; 5 - бункер-накопитель; 6 - кормопровод - дозатор; 7 - кормушка; 8 - компрессор; 9 - ресивер.

|

Рис.14.9. Схема перемещения корма с помощью шарового разделителя. |

При использовании шаровых разделителей время перемещения корма в 2-3 раза, а расход воздуха в 3-5 раз меньше, чем при транспортировке без разделителей (Рис.14.9.).

Рис. 14.10. Технологическая схема транспортировки и раздачи рассыпных кормосмесей:

1 - бункер; 2 - питатель; 3 - воздуходувка; 4 - трубопровод; 5 - циклон; 6 - ленточный транспортер.

Применение полиэтиленовых труб позволяет снизить потери напора на 10 – 25 % в сравнении с металлическими трубами.

6. Энергетическая характеристика средств механизации раздачи кормов на фермах.

Основным показателем по которому оценивают энергетические расходы при использовании разнородных машин является удельный расход энергии кВт·ч/т. Данные по удельному расходу энергии для некоторых марок кормораздатчиков приведены в таблице 14.1.

Таблица 14.1. – Удельный расход энергии кормораздатчиками

Наименование машины | Марка | Удельный расход энергии, кВт·ч/т |

1. Электрифицированный кормораздатчик (мобильный) | РС – 5А | 0.3 |

2. Электрифицированный кормораздатчик (мобильный) | КБ – 4 | 1.0 |

3. Электрифицированный кормораздатчик (мобильный) аккумуляторно-кабельный | КЭМ | 0.7 |

4. Пневмогидроустановки | - | 0.16-2.0 |

5. Транспортер ленточный | УЛРК | 0.7 |

6. Кормораздатчик | ТВК – 80 | 1.1 |

7. Кормораздатчик. | РКУ - 200 | 2.7 |

8. Кормораздатчик платформенный | РКС - 3000 | 2.5 |

9. Кормораздатчик автоматизированный | РКА – 1 | 3.8 |

10. Передвижной ленточный раздатчик над кормушками. | ТРК - 100 | 0.4 |

наименьшей энергоемкостью отличаются мобильные электрифицированные кормораздатчики над кормушками и пневмо - гидроустановки.

Лекция № 15.

тема механизация водоснабжения животноводческих

ферм и комплексов.

ПЛАН.

1. Общие сведения о воде.

2. Системы механизированного водоснабжения. Водопроводные сети.

3. Классификация водоподъемного оборудования.

4. Основы расчета электронасосной установки.

5. Оборудование для поения животных.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Белянчиков технологических процессов. – М.: Агропромиздат, 1989. Раздел 2, Глава 4.

2. и др. Электропривод и применение электроэнергии в сельском хозяйстве. – М.: Колос, 1972. Глава 10, § 2.

1. Общие сведения о воде.

На планете насчитывается ![]() 1.45 млрд. км3 воды, что составляет

1.45 млрд. км3 воды, что составляет ![]() 0.13 % от объема земного шара.

0.13 % от объема земного шара.

Пригодной для непосредственного использования человеком воды всего 5…6 млн. км3, то есть 0.3…0.4 % от общего объема.

Вода – это самое драгоценное ископаемое. Вода – это действенный проводник культуры, это живая кровь, которая создает жизнь там, где ее не было.

Вода на животноводческих фермах расходуется на поение животных, приготовление кормов, тушение пожаров, содержание в чистоте оборудования и помещений и другие технологические нужды.

Механизация и автоматизация водоснабжения позволяют:

- увеличить продуктивность животных (продуктивность молочных коров повышается на 10 – 15%);

- снизить стоимость воды в 25 – 30 раз.

Природная вода не бывает чистой. Основные способы улучшения качества воды:

- осветление (отстаивание, фильтрование);

- опреснение;

- обеззараживание (кипячение, хлорирование, УФ облучение).

2. Системы механизированного водоснабжения.

Водопроводные сети.

Система водоснабжения объединяет комплекс сооружений и устройств на территории хозяйства, обеспечивающих всех потребителей доброкачественной водой в необходимых количествах.

Системы водоснабжения делятся на:

а) централизованные (все точки потребления воды обслуживаются одним водопроводом);

б) децентрализованные (для снабжения водой каждого пункта служит отдельный водопровод);

в) смешанные (часть точек питается централизованно, часть - децентрализовано).

Схема водоснабжения – это цепь взаимосвязанных устройств, при помощи которых осуществляется подача воды от источника к потребителям и все необходимые мероприятия по ее обработке.

Выбор системы водоснабжения и ее схемы должен быть оптимальным и обладать наилучшими техническими и экономическими показателями.

Классификационная схема водопроводов показана на рисунке 15.1.

Рис.15.1. Классификация водопроводов.

Напорные применяются тогда, когда уровень воды в источнике находится на одном уровне с потребителем или ниже его.

Схема системы механизированного водоснабжения башенного типа показана на рисунке 15.2.

Рис. 15.2. Схема башенного водоснабжения.

1 - источник; 2 - самотечная труба; 3 - приемный колодец; 4 - насосная станция первого подъема; 5 - очистные сооружения; 6 - резервуар чистой воды; 7 - насосная станция второго подъема; 8 - водонапорная башня; 9 - наружная водопроводная сеть; 10 - потребитель.

Водонапорную башню рекомендуется ставить на самом высоком месте. Если территория ровная, то башню следует размещать в центре фермы.

Водонапорную башню рекомендуется ставить на самом высоком месте. Если территория ровная, то башню следует размещать в центре фермы.

В безбашенных водопроводах (ВЭ – 2.5 м; ВУ – 5/30) напорно – регулирующим устройством служит герметически закрытый воздушно – водяной котел, снабженный реле давления, которое автоматически включает или выключает насосную станцию в зависимости от количества воды в котле. Схема такой установки приведена на рисунке 15.3.

Самотечные водопроводы используют там, где уровень воды в источнике выше уровня расположения потребителя.

Водопроводные сети.

Водопроводная сеть состоит из магистрального трубопровода, по которому вода доставляется от места добывания к месту распределения, и сети трубопроводов, предназначенной для непосредственного распределения воды между потребителями.

Схема наружной водопроводной сети может быть (Рис.15.4.):

а) тупиковой (от главной магистрали отходят ответвления);

б) кольцевой (в плане имеет замкнутую форму);

в) смешанной (сочетает в себе особенности первых двух схем).

| ||

а) | б) | в) |

Рис.15.4 Схемы водопроводных сетей: а – тупиковая; б – кольцевая; в – смешанная. |

Кольцевая система наиболее надежна в эксплуатации. Для сооружения водопроводной сети применяют в основном чугунные, стальные, асбоцементные и полиэтиленовые трубы.

Выбор диаметра труб.

Выбор диаметра труб производится таким образом, чтобы скорость движения воды в них находилась в пределах 0.5 – 1.25 м/с (при V < 0/5 м/c трубы засоряются; при V > 1.25 м/с – быстро изнашиваются).

Для расчета водопровода всю схему водопроводной сети разбивают на отдельные характерные участки определенной длины. Для каждого участка находят расчетное количество воды (л/с) проходящей в единицу времени:

,

,

или

,

,

где ![]() - норма расхода воды одним потребителем, л/сут;

- норма расхода воды одним потребителем, л/сут;

![]() - количество потребителей;

- количество потребителей;

![]() сут и

сут и ![]() час - коэффициенты суточной и часовой неравномерности водопотребления.

час - коэффициенты суточной и часовой неравномерности водопотребления.

Требуемый диаметр труб (м):

,

,

где ![]() - секундный расход воды, м3 /с;

- секундный расход воды, м3 /с;

![]() - скорость движения воды, м/с.

- скорость движения воды, м/с.

3. Классификация водоподъемного оборудования.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |