Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра физики и математики

филиала УГАТУ в г. Ишимбае

ВОЛНОВАЯ И КВАНТОВАЯ ОПТИКА

Лабораторный практикум по курсу «Общая физика»

Уфа 2012

Составители: ,

УДК 535.3

ББК

Волновая и квантовая оптика

: Лабораторный практикум по курсу «Общая физика» / Уфимский государственный авиационный технический университет; сост.: , . – Уфа, 2012. – 28 с.

Практикум содержит методические указания к выполнению лабораторных работ по механике и молекулярной физике. Описание лабораторной работы содержит необходимые теоретические сведения, описание измерительной аппаратуры, методику выполнения работы, перечень заданий и список контрольных вопросов. Составлен в соответствии с программой курса общей физики для инженерно-технических специальностей высших учебных заведений.

Ил. 15. Табл. 10. Библиогр.: 6 назв.

Рецензенты: к. ф.-м. н., доцент

к. ф.-м. н., доцент

© Уфимский государственный

авиационный технический университет, 2012

Содержание

Введение 4

подготовка, ВЫПОЛНЕНИе и оформление ОТЧЕТА по ЛАБОРАТОРНЫм РАБОТам 5

Подготовка к лабораторному практикуму. 5

Правила выполнения и оформления лабораторных работ. 5

Лабораторные работы по ВОЛНОВОЙ И КВАНТОВОЙ ОПТИКИ 8

Лабораторная работа № 1 8

Лабораторная работа № 2 12

Лабораторная работа № 10 23

Введение

Крайне важным при изучении физических закономерностей является их экспериментальное исследование. Навыки, получаемые студентами в физической лаборатории – понимание наблюдаемых процессов, пользование измерительными приборами, обработка полученных результатов – необходимы в процессе дальнейшего обучения и самостоятельной работы.

Цель практикума заключается в том, чтобы позволить студенту самому воспроизвести основные физические явления, научить его обращению с основными измерительными приборами и познакомить с важнейшими методами измерений. Не менее существенно создать и закрепить навыки ведения лабораторного журнала, построения графиков и оценки достоверности полученных результатов.

Описания к работам начинаются с теоретических введений. Они составлены так, чтобы ясное представление о существе изучаемых явлений и применяемом методе измерений могли себе составить как те студенты, которые уже прослушали этот материал на лекциях, так и те, которые только приступают к изучению соответствующей темы.

После теоретических введений приводятся описания измерительной аппаратуры. Затем следуют задания, регламентирующие последовательность работы студентов при проведении измерений. Перед тем как к ним приступить, студенту рекомендуется проделать ряд простых опытов, позволяющих понять особенности исследуемого явления и измерительной аппаратуры, убедиться в ее исправности, оценить надежность результатов. Проведение таких опытов – и их описание в отчете – считается важнейшей составной частью работы студента. Задания определяют только тот необходимый минимум, без выполнения которого работа не может считаться выполненной. В конце описаний приводятся списки контрольных вопросов.

подготовка, ВЫПОЛНЕНИе и оформление ОТЧЕТА по ЛАБОРАТОРНЫм РАБОТам

Подготовка к лабораторному практикуму

Лабораторный практикум начинается с вводного занятия, где каждый студент получает подробный инструктаж по правилам техники безопасности при работе в данной лаборатории и расписывается в специальном журнале по регистрации лиц, прошедших инструктаж. К выполнению лабораторных работ допускаются только те студенты, которые усвоили требования техники безопасности.

Правила выполнения и оформления лабораторных работ

Изучение методики выполнения работы производится студентами самостоятельно и включает в себя изучение физической сути исследуемого явления и принципиальной схемы экспериментальной установки. Для этого в начале каждой работы имеется краткий теоретический материал. Дополнительный материал можно получить, изучая учебную и научную литературу, список которой приведен в пособии. В тетради для лабораторного практикума должны быть подготовлены расчетные формулы, таблицы для записи измеренных значений, вычерчена схема экспериментальной установки. В лаборатории студент обязан подробно ознакомиться с используемыми в работе приборами (макетами), записать их характеристики в тетрадь, произвести предварительные расчеты режимов работы, оценить величины возможных ошибок в измерениях. Приступать к выполнению работы следует только после получения от преподавателя допуска.

Выполнение каждой лабораторной работы состоит из пяти основных этапов:

1. Предварительная подготовка к работе.

2. Сдача допуска к работе.

3. Выполнение работы в лаборатории.

4. Оформление отчета.

5. Сдача зачета.

Первый этап. При предварительной подготовке к лабораторной работе необходимо изучить теорию и методику работы по руководству, рекомендуемой литературе, лекциям.

В рабочую тетрадь записать:

· Номер и название работы, приборы, оборудование.

· Краткую теорию.

· Рисунки, схемы.

· Таблицы для записи измерений и вычислений (под таблицей оставить место для расчетных формул, погрешностей и результатов по вычислениям по ним).

· Рекомендуемую литературу.

Второй этап. Сдать допуск к работе. Для этого необходимо иметь представление об исследуемом физическом явлении и знать методику измерений величины, ожидаемый характер зависимостей между измеряемыми физическими величинами.

В рабочей тетради иметь предварительные записи.

(Допуск сдается перед началом работы).

Третий этап. Получив допуск, собрать установку, изучить применяемые в работе приборы и выполнить измерения. Результаты измерений записать карандашом в заготовленные на первом этапе таблицы в рабочей тетради.

Четвертый этап. После выполнения лабораторной работы студент обязан представить отчёт, форма которого должна быть следующей.

1. Сведения о лабораторной работе:

· номер лабораторной работы;

· название лабораторной работы;

· цель работы;

· приборы и принадлежности.

2. Методика эксперимента:

· проведение эксперимента;

· рисунок или схема установки;

· расчётные формулы.

3. Результаты измерений:

· номер таблицы;

· название таблицы;

· таблица с указанием в графах физических величин, единиц их измерения, погрешностей полученных величин.

4. Графическое представление результатов:

· указать физические величины, отложенные по осям координат, и единицы их измерения;

· обосновать выбор масштаба по осям координат;

· построить график (если графиков несколько, то они должны быть разного цвета).

5. Оценка погрешностей:

· вывод расчётных формул для вычисления погрешностей;

· вычисление погрешностей измеренных в эксперименте величин;

· вычисление погрешностей косвенных измерений;

· погрешности, вносимые в таблицу.

6. Выводы:

· источники ошибок полученных величин;

· Ваши предложения по усовершенствованию лабораторной установки и по проведению работы.

Пятый этап. Для получения зачета необходимо знать теорию исследуемого явления, понимать результаты выполняемого эксперимента; уметь объяснить методику проведенных измерений, продемонстрировать умение грамотно пользоваться приборами, которые применялись в работе, представить аккуратно оформленный отчет.

Лабораторные работы

по ВОЛНОВОЙ И КВАНТОВОЙ ОПТИКИ

Лабораторная работа № 1

Исследование зависимости показателя преломления стекла

от длины световой волны

1.1. Цели и задачи работы

Цели работы:

– Ознакомление студентов с методом измерения показателя преломления стекла.

Задачи работы:

– Определение показателя преломления различных видов стекла.

– Определение погрешности измерений.

1.2. Теоретическая часть

Световые волны различных длин l распространяются в вакууме с одинаковыми скоростями (![]() ), а в веществе - с различными. Например, в обыкновенном стекле красный свет распространяется с большей скоростью, чем фиолетовый. Влияние вещества на распространение света обусловлено взаимодействием света с атомами и молекулами, из которых состоит вещество. Это взаимодействие ведет к изменению фазовой скорости света u и, следовательно, определяется выражением

), а в веществе - с различными. Например, в обыкновенном стекле красный свет распространяется с большей скоростью, чем фиолетовый. Влияние вещества на распространение света обусловлено взаимодействием света с атомами и молекулами, из которых состоит вещество. Это взаимодействие ведет к изменению фазовой скорости света u и, следовательно, определяется выражением

|

где n - абсолютный показатель преломления вещества, который показывает во сколько раз скорость света в вакууме больше, чем в данной среде.

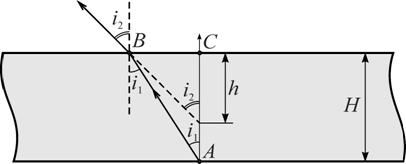

В основе применяемого метода в данной работе лежит явление кажущегося уменьшения толщины стекла при рассматривании сквозь нее предмета (метки) на нижней поверхности стекла. Схема прохождения пучка лучей через пластинку показана на рисунке 1.

Существует связь между действительной толщиной Н исследуемой пластинки, кажущейся толщиной h и показателем преломления стекла n. Установить эту связь можно из рассмотрения хода лучей от точки А через стеклянную пластинку до В. При этом предлагается, что глаз находится на той нормали к плоскости пластинки, которая проходит через точку А, и пучок лучей АВ составляет с нормалью малый угол ![]() .

.

|

Рис. 1. Распростанение луча в стекляной пластине. |

Узкий пучок лучей АВ после преломления на границе раздела двух сред выходит из пластинки в воздух и составляет с нормалью и ее поверхностью угол ![]() . Согласно закону преломления этот угол связан с углом

. Согласно закону преломления этот угол связан с углом ![]() через показатель преломления n следующим соотношением:

через показатель преломления n следующим соотношением:

.

.

Наблюдателю кажется, что рассматриваемый пучок лучей исходит не из точки А, а из точки ![]() приподнятой на некоторую высоту

приподнятой на некоторую высоту ![]() . Рассматривая треугольники АВС и

. Рассматривая треугольники АВС и  , можно записать, что

, можно записать, что

,

,  или

или  .

.

Принимая во внимание, что углы ![]() и

и ![]() малы, можно отношение тангенсов заменить отношением синусов этих углов, т. е. получить выражение:

малы, можно отношение тангенсов заменить отношением синусов этих углов, т. е. получить выражение:

| (1) |

Таким образом, измерив толщину пластинки H и кажущуюся толщину h можно найти показатель преломления стекла.

1.3. Приборы и принадлежности

– Микроскоп с индикатором – 1 шт.

– Микрометр – 1 шт.

– Стеклянная пластинка – 4 шт.

1.4. Выполнение работы

1. Взять один из образцов стеклянной пластинки и измерить его толщину H микрометром.

2. Вращая ручку микроскопа установить её платформу на максимальном расстоянии от окуляра.

3. Положить на микроскоп исследуемую стеклянную пластину и закрепить зажимами.

4. Вращая ручку микроскопа необходимо увидеть верхнюю грань стеклянной пластины в окуляре микроскопа. После этого снять показание индикатора высоты ![]() .

.

5. Аналогично вращая ручку микроскопа увидеть нижнюю грань стеклянной пластины в окуляре микроскопа и записать показание индикатора высоты ![]() .

.

6. Вычислить кажущуюся толщину h стеклянной пластинки по формуле ![]() .

.

7. По формуле (1) вычислить показатель преломления стекла.

8. Проделать пп. 2 – 7 для остальных образцов. Результаты эксперимента записать в таблицу 1.

9. Определить абсолютную и относительную погрешности измерений.

Таблица 1. Показатель преломления различного вида стекла

№ | H, мм | h1, мм | h2, мм | h, мм | n |

1 | |||||

2 | |||||

3 | |||||

4 |

1.5. Контрольные вопросы

1. Как формулируются основные законы оптики?

2. Как связаны показатель преломления среды и скорость распространения света в ней? Почему скорость света в веществе меньше скорости света в вакууме?

3. При каких условиях справедлива формула для определения показателя преломления стекла плоскопараллельной пластинки? Как влияет толщина пластинки на точность определения показателя преломления описанным способом?

4. Почему нельзя использовать наиболее, казалось бы, выгодную большую толщину?

5. Опишите устройство микроскопа. Какова точность измерения величины кажущегося поднятия точки?

6. Покажите схематично ход лучей в микроскопе, содержащем в простейшем случае две линзы. Где располагается изображение, каков его характер?

7. Что такое абсолютный и относительный показатель преломления среды? Что они характеризуют и от чего зависят?

8. Зависит ли абсолютный показатель вещества от того, каким светом его облучают? Если зависит, то как?

9. Что такое дисперсия света, на какие свойства световых лучей она влияет и как выражается эта зависимость?

10. Объясните, как изменится коэффициент преломления стекла при прохождении через него волн от разных светофильтров.

Лабораторная работа № 2

Определение главного фокусного расстояния

собирающей и рассеивающей линз

2.1. Цели и задачи работы

Цели работы:

– Ознакомление студентов с методами измерения фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз.

Задачи работы:

– Определение главного фокусного расстояния собирающей линзы методом Аббе и Бесселя.

– Определение главного фокусного расстояния рассеивающей линзы с помощью собирающей линзы.

– Определение погрешности измерений.

2.2. Теоретическая часть

2.2.1. Линза. Изображение линзы

Линзой называется тело, изготовленное из однородного, прозрачного и хорошо преломляющего в данном диапазоне длин волн материала, ограниченное двумя сферическими поверхностями.

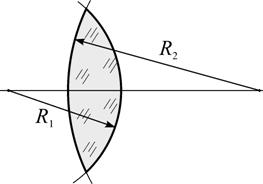

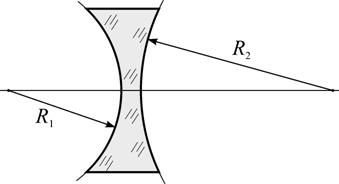

Если показатель преломления материала линзы n больше показателя преломления окружающей среды ![]() , то двояковыпуклые, плосковыпуклые и вогнуто-выпуклые линзы (утолщающиеся к середине) являются собирающими (рис. 1, а), а двояковогнутые, плоско-вогнутые и выпукло-вогнутые (утончающиеся к середине) являются рассеивающими (рис. 2, б).

, то двояковыпуклые, плосковыпуклые и вогнуто-выпуклые линзы (утолщающиеся к середине) являются собирающими (рис. 1, а), а двояковогнутые, плоско-вогнутые и выпукло-вогнутые (утончающиеся к середине) являются рассеивающими (рис. 2, б).

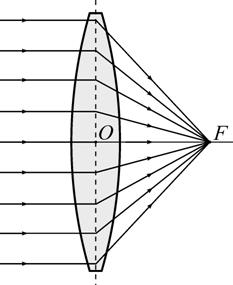

Собирающая линза превращает пучок параллельных лучей в пучок сходящихся лучей; рассеивающая линза превращает пучок параллельных лучей в расходящийся пучок.

Линза называется тонкой, если толщина линзы мала по сравнению с радиусами сферических поверхностей, ограничивающих линзу.

Подобно плоским и сферическим зеркалам линза создает изображение источников света. Это означает, что свет, исходящий из какой либо точки предмета (источника) после преломления в линзе снова собирается в одну точку (изображение) независимо от того, через какую часть линзы прошли лучи. Если лучи на выходе из линзы сходятся, они образуют действительное изображение. В случае же, когда прошедшие через линзу лучи являются расходящимися (пересекаются в одной точке не сами эти лучи, а лишь их продолжения) изображение тогда является мнимым. Его можно наблюдать с помощью оптических приборов. Точка, в которой пересекаются после преломления в собирающей линзе лучи, падающие на линзу параллельно главной оптической оси, называется главным фокусом линзы. Лучи параллельные главной оптической оси, можно направить на линзу и с противоположной стороны. Точка, в которой они сойдутся, пройдя линзу, будет другим главным фокусом (рис. 3, а).

|

|

а | б |

Рис. 2. Классификация линз |

В однородной среде оба главных фокуса располагаются по обе стороны линзы на одном и том же расстоянии от оптического центра линзы. Это расстояние называется главным фокусным расстоянием F линзы.

Если направить пучок лучей, параллельных главной оптической оси рассеивающей линзы, то преломленные лучи будут расходящимися, а их продолжения пересекаются в главном фокусе рассеивающей линзы (рис. 3, б). В этом случае фокус, расположенный на расстоянии F от линзы, является мнимым.

Второй главный фокус находится по другую сторону линзы на том же расстоянии, если окружающая среда по обе стороны линзы одна и та же.

Свойства тонкой линзы определяются главным образом, расположением ее фокусов. Это означает, что, зная расстояние от источника до линзы и фокусное расстояние (положение фокусов) можно определить расстояние до изображения, не прибегая к рассмотрению лучей внутри линзы.

|

|

а | б |

Рис. 3. |

Т. к. все лучи, вышедшие из какой либо точки предмета, пройдя через линзу, пересекаются в одной точке, то тонкая линза дает изображение любой точки предмета, а, следовательно, и всего предмета в целом.

Для построения изображений, получаемых с помощью собирающей линзы, фокусы и оптический центр которой заданы, преимущественно пользуется тремя видами «удобных лучей»:

а) лучи, параллельные главной оптической оси, преломившись в линзе, проходят через ее фокус;

б) лучи, идущие к линзе через ее фокус, после преломления пойдут параллельно главной оптической оси;

в) лучи, проходящие через оптический центр линзы, не меняют своего направления.

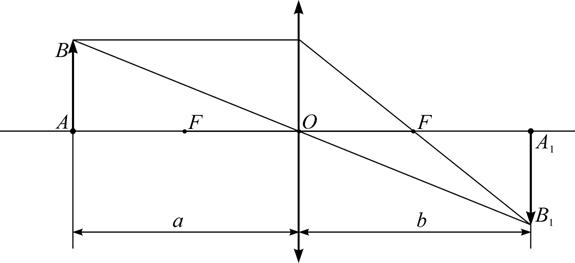

С использованием построения изображения предмета АВ (рис. 4) выводится формула, связывающая три величины: расстояние a от предмета до линзы, расстояние b от изображения до линзы и фокусное расстояние F. Это уравнение называется формулой тонкой линзы

| (1) |

где знак плюс перед слагаемым ![]() соответствует собирающей линзе, знак минус – рассеивающей, а знак плюс перед слагаемым

соответствует собирающей линзе, знак минус – рассеивающей, а знак плюс перед слагаемым ![]() соответствует действительному изображению предмета, знак минус – мнимому.

соответствует действительному изображению предмета, знак минус – мнимому.

|

Рис. 4. Изображение предмета собирающей линзы |

Существуют несколько методов нахождения фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз, описания которых рассмотрены ниже.

2.2.2. Метод Аббе

В этом методе линза остается неподвижной, а предмет и экран перемещаются (рис. 5). Сначала получают изображение предмета с одним увеличением, а затем – с другим.

Обозначив увеличение в первом случае  , во втором –

, во втором –  и пользуясь формулой тонкой линзы, можно найти фокусное расстояние собирающей линзы

и пользуясь формулой тонкой линзы, можно найти фокусное расстояние собирающей линзы

|

Рис. 5. Метод Аббе |

или

| (2) |

где L – смещение экрана.

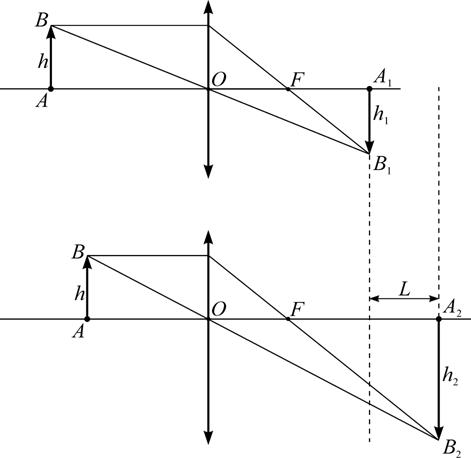

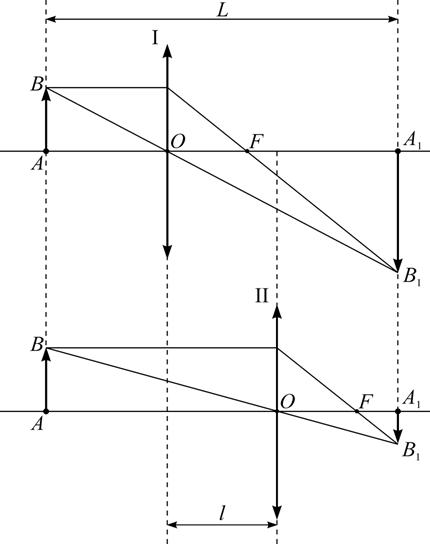

2.2.3. Метод Бесселя (метод перемещения линзы)

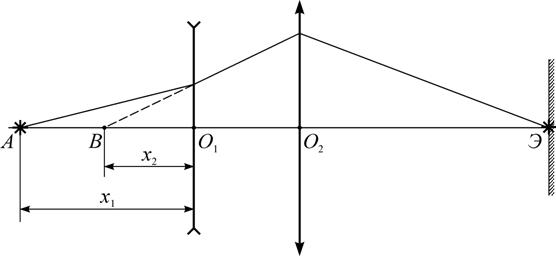

Если расстояние между предметом и экраном более четырех фокусных расстояний, то с помощью собирающей линзы можно получить два резких изображения предмета – увеличенное и уменьшенное при двух положениях линзы I и II (рис. 6). При этом оба положения линзы будут симметричны относительно середины отрезка ![]() .

.

Расстояние от предмета до линзы определяется как  , а расстояние от линзы до экрана –

, а расстояние от линзы до экрана – ![]() . Подставляя эти величины в формулу тонкой линзы, получим:

. Подставляя эти величины в формулу тонкой линзы, получим:

| (3) |

Этот способ теоретически является наиболее точным. Во всех других способах, измеряя расстояние до линзы, подразумевают ее середину, на самом деле эти расстояния следует отсчитывать от соответствующих главных плоскостей, определение которых довольно затруднительно.

|

Рис. 6. Метод Бесселя |

В описанном способе ошибка исключается благодаря тому, что в нем измеряется не расстояние от линзы, а ее перемещение.

2.2.4. Фокусное расстояние рассеивающей линзы

Если на пути лучей, выходящих из точки B и сходящихся в точке Э перед преломлением в собирающей линзе (рис. 7) поставить рассеивающую линзу так, чтобы расстояние от нее до точки B было меньше фокусного, то действительный фокус лучей удаляется от собирающей линзы. Лучи, исходящие из точки В теперь сместятся в точку A.

|

Рис. 7. Определения фокусного расстояния рассеивающей линзы |

Вследствие этого можно считать точку А действительным источником, а точку В ее мнимым изображением.

Обозначив  ,

,  и учитывая знаки (

и учитывая знаки (![]() и

и ![]() – отрицательны) по формуле тонкой линзы получим:

– отрицательны) по формуле тонкой линзы получим:

| (4) |

2.3. Приборы и принадлежности:

– Оптическая скамья – 1 шт.

– Собирающая линза – 2 шт.

– Рассеивающая линза – 1 шт.

– Источник света – 1 шт.

– Рулетка – 1 шт.

– Экран – 1 шт.

– Штангенциркуль – 1 шт.

2.4. Порядок выполнения работы

2.4.1. Определение главного фокусного расстояния собирающей линзы с помощью формулы для тонкой линзы

1. Установить на оптическую скамью собирающую линзу так, чтобы её центр находился на главной оптической оси. Включить источник света и переместить его в крайнее левое положение.

2. Перемещая экран добиться устойчивого изображения крестика.

3. Измерить расстояние a от источника света до линзы и расстояние b от линзы до экрана.

4. Переместить собирающую линзу в другое положение. Результаты занести в таблицу 2.

5. Повторить пп. 2 – 4 пять раз. После проведения эксперимента выключить источник света.

6. По формуле (1) рассчитать фокусное расстояние собирающей линзы. Вычислить среднее значение фокусного расстояния.

7. Рассчитать абсолютную и относительную погрешность фокусного расстояния F.

Таблица 2. Формула тонкой линзы

№ | a, см | b, см | F, см | , см | DF, см | eF, % |

1 | ||||||

2 | ||||||

3 | ||||||

4 | ||||||

5 |

2.4.2. Определение главного фокусного расстояния собирающей линзы методом Аббе

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 |

,

,

.

.

,

,

,

, .

.

.

.