Лабораторная работа № 6

Измерение показателя преломления жидкостей

с помощью рефрактометра

6.1. Цели и задачи работы

Цели работы:

– Ознакомление студентов с явлением полного внутреннего отражения и принципом работы рефрактометра.

Задачи работы:

– Определить показатели преломления жидкостей с помощью рефрактометра.

– Определить показатель преломления раствора жидкости с различной концентрацией.

– Определение погрешности измерений.

6.2. Теоретическая часть

6.2.1. Принцип работы рефрактометра

Рефрактометр служит для измерения показателей преломления жидких и твердых тел.

Устройство рефрактометра основано на явлении полного внутреннего отражения.

Пусть луч падает на границу раздела двух сред со стороны оптически более плотной среды (![]() ). Для углов падения

). Для углов падения ![]() меньших некоторого

меньших некоторого ![]() , свет частично отражается. При

, свет частично отражается. При  преломленный луч отсутствует и наступает полное отражение. Предельный угол соответствует углу преломления 90° и следовательно

преломленный луч отсутствует и наступает полное отражение. Предельный угол соответствует углу преломления 90° и следовательно

| (1) |

Зная показатель преломления одной из сред, и определяя на опыте предельный угол, можно с помощью (1) определить показатель преломления второй среды.

Пусть теперь свет падает на границу раздела со стороны оптически менее плотной среды. В зависимости от угла падения луч во второй среде может составлять с нормалью углы, расположенные в интервале от нуля до ![]() . Предельный угол преломления

. Предельный угол преломления ![]() соответствует углу падения

соответствует углу падения ![]() (скользящий луч). Легко видеть, что величина предельного угла и в этом случае определяется формулой (1).

(скользящий луч). Легко видеть, что величина предельного угла и в этом случае определяется формулой (1).

|

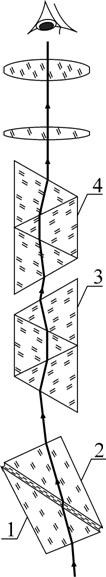

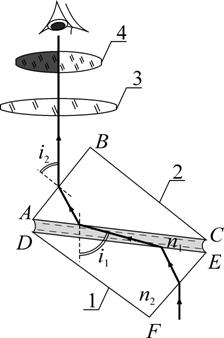

Рис. 1. Оптическая схема рефрактометра |

При измерениях показателя преломления с помощью рефрактометра можно пользоваться как методом полного внутреннего отражения, так и методом скользящего луча.

Оптическая схема рефрактометра представлена на рис. 1. Основной частью его являются две стеклянные прямоугольные призмы 1 и 2 изготовленные из стекла с большим показателем преломления. В разрезе призмы имеют вид прямоугольных треугольников, обращенных друг к другу гипотенузами; зазор между призмами имеет ширину около 0.1 мм и служит для помещения исследуемой жидкости.

Ход лучей при работе по методу скользящего луча изображен на рис. 2.

Свет проникает в призму 1 через грань EF и попадает в жидкость через матовую грань ED. Свет рассеянный матовой поверхностью, проходит слой жидкости и под всевозможными углами (![]() ) падает на сторону AC призмы 2.

) падает на сторону AC призмы 2.

Скользящему лучу в жидкости (![]() ) соответствует предельный угол преломления

) соответствует предельный угол преломления ![]() . Преломленные лучи с углами больше

. Преломленные лучи с углами больше ![]() не возникает. В связи с этим угол

не возникает. В связи с этим угол ![]() выхода лучей из грани AB может изменяться в интервале от некоторого значения

выхода лучей из грани AB может изменяться в интервале от некоторого значения ![]() до

до ![]() .

.

Если свет, выходящий из грани AB, пропустить через собирающую линзу 3, то в ее фокальной плоскости наблюдается резкая граница света и темноты. Граница рассматривается с помощью линзы 4. Линзы 3 и 4 образуют зрительную трубу, установленную на бесконечность. В их общей фокальной плоскости расположен крест, образованный тонкими нитями.

Положение границы в фокальной плоскости линз зависит от величины показателя преломления жидкости ![]() . Вращая трубу относительно призм, можно совместить границу раздела света и ее тени с центром креста. В этом случае измерение преломления показателя сводится к измерению угла

. Вращая трубу относительно призм, можно совместить границу раздела света и ее тени с центром креста. В этом случае измерение преломления показателя сводится к измерению угла ![]() , образованного нормалью к грани AB и оптической осью зрительной трубы. В современных приборах труба укрепляется неподвижно, а оправа с призмами может поворачиваться. С оправой скреплен указатель перемещающейся по лимбу. Лимб градуирован непосредственно в значениях показателя преломления.

, образованного нормалью к грани AB и оптической осью зрительной трубы. В современных приборах труба укрепляется неподвижно, а оправа с призмами может поворачиваться. С оправой скреплен указатель перемещающейся по лимбу. Лимб градуирован непосредственно в значениях показателя преломления.

|

Рис. 2. Ход лучей в рефрактометре |

Изложенная теория рефрактометра, строго говоря, справедлива лишь в том случае, когда свет является монохроматическим. Дисперсия исследуемого вещества и стекла призм приводит к тому, что величина предельных углов ![]() и

и ![]() зависит от длины волны. При работе с белым светом наблюдаемая в поле зрения граница света и темноты (свет и полутени) часто оказывается размытой и окрашенной. Для того, чтобы получить и в этом случае резкое изображение, перед объективом трубы помещают компенсатор с переменной дисперсией. Компенсатор содержит две одинаковые дисперсионные призмы Амичи (призмы 3 и 4 на рис. 1), каждая из которых состоит из трех склеенных призм, обладающих различными показателями преломления и различной дисперсией. Призмы рассчитываются так, чтобы монохроматический луч с длиной волны

зависит от длины волны. При работе с белым светом наблюдаемая в поле зрения граница света и темноты (свет и полутени) часто оказывается размытой и окрашенной. Для того, чтобы получить и в этом случае резкое изображение, перед объективом трубы помещают компенсатор с переменной дисперсией. Компенсатор содержит две одинаковые дисперсионные призмы Амичи (призмы 3 и 4 на рис. 1), каждая из которых состоит из трех склеенных призм, обладающих различными показателями преломления и различной дисперсией. Призмы рассчитываются так, чтобы монохроматический луч с длиной волны ![]() Å (среднее значение длины волны желтого дублета натрия) не испытывал отклонения. Лучи с другими длинами волн отклоняются призмой в ту или иную сторону. Если положение призм соответствует рис. 1, то дисперсия двух призм равна удвоенной дисперсии каждой из них. При повороте одной из призм Амичи на 180° относительно другой (вокруг вертикальной оси) полная дисперсия компенсатора оказывается равной нулю, так как дисперсия одной из призм скомпенсирована дисперсией другой. В зависимости от взаимной ориентации призм дисперсия компенсатора изменяется, таким образом, в пределах от нуля до удвоенного значения дисперсии одной призмы.

Å (среднее значение длины волны желтого дублета натрия) не испытывал отклонения. Лучи с другими длинами волн отклоняются призмой в ту или иную сторону. Если положение призм соответствует рис. 1, то дисперсия двух призм равна удвоенной дисперсии каждой из них. При повороте одной из призм Амичи на 180° относительно другой (вокруг вертикальной оси) полная дисперсия компенсатора оказывается равной нулю, так как дисперсия одной из призм скомпенсирована дисперсией другой. В зависимости от взаимной ориентации призм дисперсия компенсатора изменяется, таким образом, в пределах от нуля до удвоенного значения дисперсии одной призмы.

Для поворота призм друг относительно друга служат специальная рукоятка и система конических шестерен, с помощью которой призмы одновременно поворачиваются в противоположных направлениях. Вращая ручку компенсатора, следует добиваться того, чтобы граница света и тени в поле зрения стала достаточно резкой. Положение границы при этом соответствует длине волны ![]() , для которой обычно и приводятся значения показателя преломления

, для которой обычно и приводятся значения показателя преломления ![]() .

.

В некоторых случаях, когда дисперсия исследуемого вещества особенно велика, диапазон компенсатора оказывается недостаточным, и четкой границы получить не удается. В этом случае рекомендуется устанавливать перед осветителем желтый светофильтр

Приступая к измерениям, необходимо, прежде всего, убедиться в правильной работе прибора. Такую проверку проще всего выполнить, измерив показатель преломления вещества с известным показателем преломления. Для этого к каждому прибору придается эталонная стеклянная пластинка с известным ![]() . В правильности работы прибора можно убедиться и в отсутствии такой пластинки, измеряя, например показатель преломления дистиллированной воды, для которой (при

. В правильности работы прибора можно убедиться и в отсутствии такой пластинки, измеряя, например показатель преломления дистиллированной воды, для которой (при ![]() ) он равен 1.33291. Если измерение дает другой результат, следует определить поправку к шкале.

) он равен 1.33291. Если измерение дает другой результат, следует определить поправку к шкале.

При визуальном совмещении границы раздела света и тени с серединой креста нити наблюдатель, вообще говоря, допускает небольшие ошибки, в результате которых измеренные значения для одного итого же вещества в разных опытах не вполне точно совпадают между собой (случайный разброс). Рекомендуется поэтому проводить в каждом случае несколько измерений показателя преломления и определять среднее значение.

6.2.2. Устройство рефрактометра

Прибор ИРФ-454 Б представляет собой современную модель рефрактометра Аббе (рис. 3). Он состоит из следующих основных частей: корпуса 1, измерительной головки 2 и зрительной трубы 3 с отсчетным устройством. В измерительной головке находится призменный блок Аббе, который жестко связан со шкалой отсчетного устройства, расположенной внутри корпуса. Шкала подсвечивается зеркалом 4 и проектируется специальной оптической системой в поле зрения трубы.

Таким образом, в поле зрения трубы одновременно видны граничная линия, крест нитей, деления шкалы и визирный штрих шкалы. Чтобы найти границу раздела и совместить ее с перекрестием, необходимо вращать маховичок 5. Окрашенность наблюдаемой границы устраняется поворотом компенсатора с помощью маховичка 6. Вместе с компенсатором одновременно вращается барабан 7 со шкалой, по которой в случае необходимости можно измерить дисперсию вещества. Подсветка исследуемого вещества осуществляется с помощью зеркала дневным светом или от электрической лампы накаливания.

| ||||||||||||

Рис. 3. Устройство рефтрактометра |

6.3. Приборы и принадлежности:

– Технический рефрактометр ИРФ-454 Б – 1 шт.

– Колба с жидкостью – 4 шт.

– Дистиллированная вода – 1 шт.

– Раствор сахара различной концентрации – 3 шт.

– Пипетка – 1 шт.

6.4. Порядок выполнения работы

6.4.1. Определение показателя преломления жидкостей

1. На поверхность измерительной призмы нанести несколько капель жидкости и осторожно закрыть головку. Наблюдая через окно убедиться в том, что жидкость полностью заполнила зазор между измерительной и осветительной призмами.

2. Установить осветительное зеркало перед окном так, чтобы поле зрения трубы было равномерно освещено.

3. Вращая маховичок 5, найти границу раздела света и тени, маховичком 6 устранить ее размытость.

4. Точно совмещая границу раздела с перекрестием сетки, снять отсчет по шкале показателей преломления. Результат измерения записать в таблицу 1.

5. Осторожно открыть головку и протереть мягкой тряпочкой или салфеткой рабочие поверхности блока Аббе. Полированную грань измерительной призмы вытирать очень осторожно, чтобы не повредить полировку. Оставить блок на некоторое время открытым для просушки. Повторить эксперимент 3 раза.

6. Проделать пп. 1 – 5 для других типов жидкости. Результаты измерения записать в таблицу 1

7. Вычислить абсолютную и относительную погрешность случайных измерений.

Таблица 1. Показатель преломления различных жидкостей

№ | n1 | n2 | n3 |

| Dn | e, % |

1 | ||||||

2 | ||||||

3 | ||||||

4 |

6.4.1. Зависимость показателя преломления жидкости от концентрации раствора

1. Аналогично как и в предыдущем задании измерить показатели преломления растворов различной концентрации. Результаты измерений занести в таблицу 2.

2. Рассчитать среднее значение показателя преломления для каждого раствора.

3. По полученным данным построить линейный график зависимости показателя преломления от концентрации раствора.

4. Методом наименьших квадратов определить абсолютную и относительную погрешность измерений.

Таблица 2. Показатель преломления жидкостей различной концентрации

№ | С, % | n1 | n2 | n3 |

| Dn | e, % |

1 | 5 | ||||||

2 | 10 | ||||||

3 | 15 | ||||||

4 | 20 | ||||||

5 | 25 | ||||||

6 | 30 |

6.5. Контрольные вопросы.

1. Сформулировать закон преломления и пояснить физический смысл относительного и абсолютного показателей преломления.

2. Сформулировать условия, при которых наблюдается полное внутреннее отражение. Получить формулу для определения предельного угла полного внутреннего отражения.

3. Объяснить зависимость величины предельного угла от длины волны.

4. Какую роль играет в рефрактометре компенсатор дисперсии?

5. Как формируется изображение в фокальной плоскости зрительной трубы при освещении белым светом?

6. Что называется оптической длиной пути?

7. Сформулировать принцип Ферма. Вывести закон отражения и преломления света используя принцип Ферма.

Лабораторная работа № 10

Определение постоянной Планка

10.1. Цели и задачи работы

Цели работы:

– Ознакомление студентов с работой полупроводникового лазера.

Задачи работы:

– Определение длины волны полупроводникового лазера.

– Определение расстояния между волокнами сеточного материала.

– Определение постоянной Планка.

– Определение погрешности измерений.

10.2. Теоретическая часть

Как известно, разрешенные значения энергии электронов в атоме отделены друг от друга широкими областями запрещенных энергий. При объединении атомов в твердое тело энергетические состояния электронов изолированных атомов изменяются. Вместо разрешенных энергетических уровней возникают энергетические полосы, или зоны разрешенных значений энергии, которые по-прежнему остаются отделенными друг от друга областями, соответствующими запрещенным значениям энергии. В наибольшей степени это касается внешних, валентных электронов, которые слабее связаны со своими ядрами.

Подобно тому, как в изолированном атоме электроны могут совершать переходы между энергетическими уровнями, электроны в кристаллах могут переходить из одной зоны в другую. В примесных полупроводниках, как электронных, так и дырочных, такой переход осуществляется под воздействием электрического поля источника тока. Обратный процесс перехода электрона может сопровождаться излучением кванта света.

Излучение света при переходе электрона из состояния с более высокой энергией в состояние с меньшей энергией лежит в основе работы светодиодов и полупроводниковых лазеров.

Для того чтобы электрон мог совершить переход в разрешенное состояние с более высокой энергией, он должен приобрести в электрическом поле энергию, равную ширине запрещенной зоны. Энергия, приобретаемая электроном в электрическом поле, составляет ![]() . Энергия фотона

. Энергия фотона ![]() , излучаемого при обратном переходе электрона в нижнее энергетическое состояние также приблизительно равна ширине запрещенной зоны. Таким образом, с учетом

, излучаемого при обратном переходе электрона в нижнее энергетическое состояние также приблизительно равна ширине запрещенной зоны. Таким образом, с учетом  можно записать

можно записать

,

,

откуда

| (1) |

где h – постоянная Планка, l – длина волны света, излучаемого полупроводниковым переходом, с – скорость света, е – заряд электрона, U – напряжение, приложенное к ![]() переходу.

переходу.

Таким образом, для определения постоянной Планка необходимо измерить длину волны излучаемого полупроводниковым прибором света и измерить напряжение, при котором ![]() переход начинает излучать световые кванты.

переход начинает излучать световые кванты.

В работе длина волны излучения определяется с помощью дифракционной решетки с известным периодом. Если падающий луч длинной волны излучения l, перпендикулярен поверхности решетки, период которой равен d, то угол j и порядок k дифракции связаны соотношением:

|

Из последнего выражения находим длину волны полупроводникового лазера

| (2) |

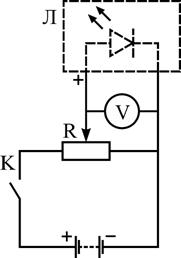

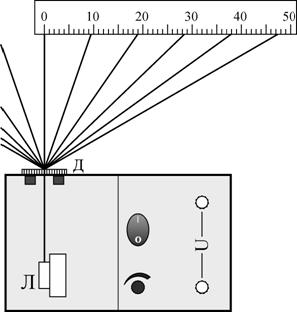

Электрическая схема экспериментальной установки представлена на рис. 8, а. Все элементы этой цепи за исключением вольтметра смонтированы на платформе (рис. 8, б). Полупроводниковый лазер Л прикрепляется к магниту, в результате чего, вращая лазер можно регулировать необходимое направление лазерного луча по вертикали. Дифракционная решетка Д также прикрепляется к двум магнитам, её период написан на краю стальной рамки. Напряжение на полупроводниковом лазере регулируется с помощью переменного резистора R. Для измерения напряжения используется мультиметр, который подключается к имеющимся на платформе клеммам U. Включение лазера осуществляется переключателем К.

|

|

а | б |

Рис. 8. Схема установки |

10.3. Приборы и принадлежности:

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 |

.

.

,

, .

.