, (Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ОРОШЕНИЯ ЧЕРНОЗЕМОВ ЮГА

ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

Высокое плодородие черноземов и глубокое залегание уровня грунтовых вод создавали впечатление «легкости освоения» земель под орошение. Контрастность исходных почвенных и геологических условий в мелиоративном отношении недооценивается и в настоящее время. В условиях без орошения она мало проявляется, но при орошении играет большую роль в изменении гидрогеологических условий развития почв.

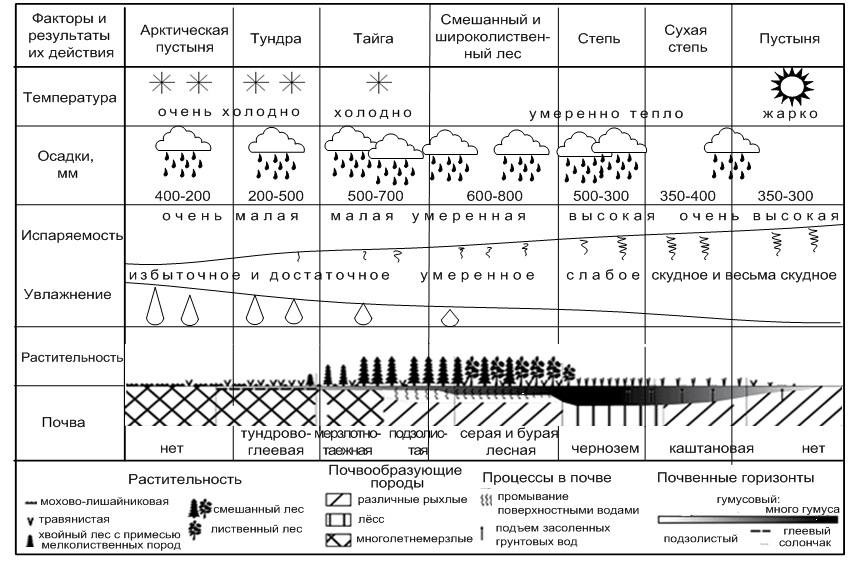

Схематично сменяемость по природно-хозяйственным зонам температуры, осадков, испаряемости, увлажнения, растительности и типов почвы более наглядно представлена на рисунке 1.

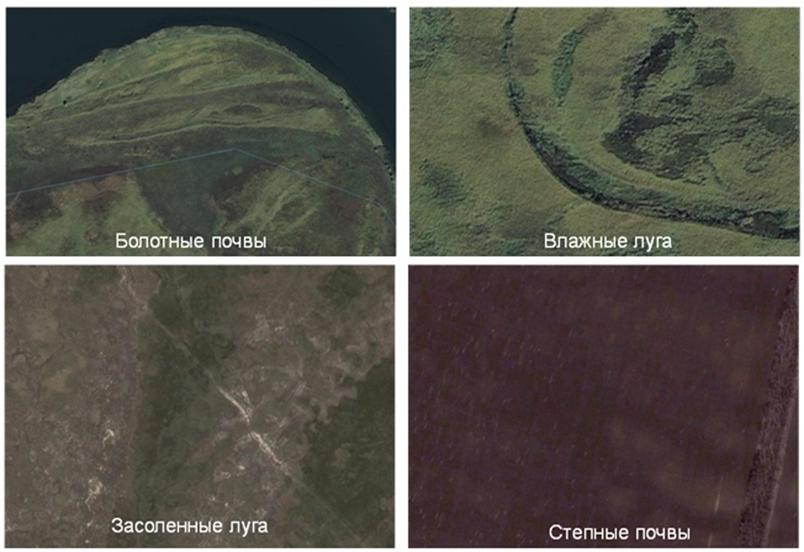

Как отмечают в своих трудах , , Г. А. Козлечков, географический цикл можно выразить следующей схемой: болотные почвы – влажные луга – засоленные луга (солончаковая растительность на комплексах солонцов и солончаков) – остепнение (формирование почв и растительности степного типа) (рисунок 2).

Каждый цикл приурочен к определенным геоморфологическим элементам и начинается в пойме степных рек и стабилизируется на надпойменных террасах при глубоком залегании грунтовых вод, не участвующих в почвообразовании. Таким образом, изменение гидрологических условий и базиса эрозии позволяет производить оценку различных стадий географического цикла, прогнозировать и воздействовать на скорость протекания почвообразующих процессов.

При воздействии регулярного орошения цикл становится практически обратимым. Черноземы превращаются в лугово-черноземные и черноземно-луговые различной степени осолонцевания. В случае грунтового заболачивания при близком залегании водоносного слоя формируются солончаковатые черноземно-луговые солонцы.

Рисунок 1 – Схема сменяемости основных факторов почвообразования природно-хозяйственных зон России

Рисунок 2 – Циклы эволюции чернозема

Особенности эволюции черноземов происходят и развиваются в течение довольно значительного промежутка времени, исчисляемого тысячелетиями, а при сельскохозяйственном использовании – занимают довольно незначительные временные интервалы от первых признаков деградации до стабилизации этих процессов на определенном уровне. Однако при интенсивном использовании процессы дегумификации активизируются.

Типичный чернозем, как известно из опытов , в условиях сильного увлажнения подвергается деградации, превращаясь в подзолистый, характерный для лесостепи. Особенно чувствительны черноземы к солям – увеличение содержания солей в поливной воде подавляет в них биохимические процессы, которым они обязаны своим плодородием. При интенсивном поливе засоленной водой они за 8-10 лет минерализуются и деградируют. Следы деградационных процессов отмечаются еще продолжительное время (рисунок 3).

Рисунок 3 – Регулярно орошаемый массив (верхняя часть – пос. Коммунар, левобережье р. Волги 50 км от г. Волгоград; нижняя левая часть – левобережье Волги, 15 км от г. Николаевск, Волгоградская область; нижняя правая часть – с. Варваровка, 15 км от г. Волгоград)

В этом плане показательна историческая справка о судьбе черноземов, вывезенных во время Второй мировой войны в Германию или в наше время в Московскую область для целей ландшафтного озеленения. Как оказалось, они не дают ожидаемых от них положительных результатов. Под влиянием гумидного климата происходит быстрое выщелачивание кальция, нарушается почвенная структура, и царь всех типов почв превращается в слитую глинистую почву.

За последние десятилетия на Дону, в Ставрополье и на Кубани в черноземах, орошаемых водой благоприятного состава, под воздействием применения органоминеральных удобрений и при увеличении доли многолетних трав в севообороте наблюдается стабилизация процессов накопления и разрушения гумуса (таблица 1).

Таблица 1 – Изменение гумусового состояния орошаемых черноземов

(по данным ЮжНИИГиМ, РосНИИПМ)

Чернозем | Слой, см | Гумус, % | ГКI + ФКI, % к Собщ |

| Негидролизуемый остаток, % |

Миусская ОС (продолжительность орошения | |||||

Обыкновенный | 0-20 | 3,20 (4,02)* | 7,6 (5,9)* | 1,29 (1,74)* | 33,7 (46,2)* |

20-40 | 3,01 (3,65) | 7,8 (5,5) | 1,04 (1,68) | 31,2 (42,3) | |

40-60 | 2,73 (3,08) | 5,6 (4,0) | 1,22 (1,48) | 37,8 (46,6) | |

Багаевская ОС, Садковская ОС (продолжительность орошения пресной водой 30 лет) | |||||

Обыкновенный | 0-20 | 3,55 (4,03) | 11,8 (9,2) | 1,87 (2,26) | 53,3 (48,8) |

20-40 | 3,27 (3,44) | 10,2 (7,4) | 1,71 (1,96) | 54,4 (47,8) | |

40-60 | 2,46 (3,36) | 7,6 (5,2) | 1,40 (1,64) | 50,8 (54,8) | |

Азовская ОС (продолжительность орошения | |||||

Обыкновенный | 0-20 | 3,29 (3,88) | 5,5 (4,8) | 1,85 (2,52) | 56,6 (55,0) |

20-40 | 3,12 (3,49) | 8,4 (4,9) | 1,72 (2,02) | 54,0 (55,9) | |

40-60 | 2,84 (3,12) | 4,6 (3,2) | 1,69 (2,00) | 53,4 (58,3) | |

ГКI – гуминовые кислоты – I фракция; ФКI – фульвокислоты – I фракция; * – в скобках даны показатели на неорошаемых почвах | |||||

Следует также обратить внимание на то, что развитие гумусового профиля черноземов в системе «целинные-пахотные-орошаемые» по характерным процессам сходно с естественной эволюцией обыкновенных черноземов при их распространении с юга на север, но в гораздо более краткие временные интервалы. С возрастанием научно-технического прогресса резко увеличивается роль одного из факторов почвообразования хозяйственной деятельности человека, изменяющей экологические условия, что вызывает изменение и ускоренное развитие почв – их антропогенную эволюцию. Мелиорированные почвы являются экологически неустойчивыми, в результате чего количественные направленные изменения подготавливают изменения качественные.

Динамика падения урожайности сельскохозяйственных культур за последующее десятилетие на орошаемых и неорошаемых массивах можно проследить на примере Ростовской области и Ставропольского края. В гг. продуктивность орошаемых почв в среднем по культурам на 35 % была выше, чем неорошаемых почв (таблица 2).

Таблица 2 – Динамика падения урожайности сельскохозяйственных культур на орошаемых и неорошаемых землях по Ростовской области

Культуры | Урожайность гг., | Разница | Урожайность гг., | Разница | Спад продуктивности за 10 лет, % | |||||

орошение | без орошения | ц/га | % | орошение | без орошения | ц/га | % | орошение | без орошения | |

Озимая пшеница | 32,3 | 23,9 | 8,4 | 26 | 32,9 | 24,1 | 8,8 | 27 | +2 | + 1 |

Яровой ячмень | 26,7 | 14,6 | 12,1 | 45 | 24,9 | 16,5 | 8,4 | 34 | – 7 | + 13 |

Кукуруза на зерно | 36,5 | 24,2 | 12,3 | 34 | 20,2 | 18,0 | 2,2 | 11 | – 45 | – 26 |

Рис | 34,4 | 29,8 | – 13 | |||||||

Подсолнечник | 53,8 | 37,3 | 16,5 | 31 | 47,5 | 46,6 | 0,9 | 2 | – 12 | + 25 |

Соя | 9,0 | 5,9 | 3,1 | 34 | 9,5 | 7,2 | 2,3 | 24 | + 6 | + 22 |

Овощи | 147,2 | 104,4 | 42,8 | 29 | 87,3 | 85,0 | 2,3 | 3 | – 41 | – 19 |

Кукуруза на силос | 240,0 | 153,3 | 86,7 | 36 | 129,6 | 106,9 | 22,7 | 18 | – 46 | – 30 |

Однолетние травы на зеленый корм (кормосмесь) | 170,2 | 109,0 | 61,2 | 36 | 115,1 | 100,6 | 14,5 | 13 | – 32 | – 8 |

Люцерна на зеленый корм | 246,0 | 148,8 | 97,2 | 40 | 187,0 | 134,0 | 53,0 | 28 | – 24 | – 10 |

Люцерна на сено | 56,6 | 24,3 | 32,3 | 43 | 37,2 | 31,4 | 5,8 | 16 | – 34 | + 29 |

Итого: | 35 | 18 | – 24 | – 3 |

В последующие годы продуктивность орошаемых земель в целом на 18 % была выше, чем на неорошаемых, то есть снизилась почти в 2 раза по отношению к гг. Соответственно и разница в урожайности сельскохозяйственных культур на орошении и без орошения стала меньше.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |