Однако, если определить динамику продуктивности орошаемых и неорошаемых почв между анализируемыми периодами, то на орошении спад продуктивности в среднем по культурам составил 24 %, а такие культуры как кукуруза на зерно, овощи, кукуруза на силос, кормосмесь, люцерна на сено, снизили урожайность соответственно на 45, 41, 46, 32, 34 %.

В условиях неорошаемого земледелия такого спада не произошло, а по некоторым культурам, которым уделялось больше внимания, наблюдалось даже повышение урожайности. Разница в урожае сельскохозяйственных культур на орошении и без орошения в среднем составила 44 %, а по отдельным культурам достигала 65-72 % (многолетние травы).

Спад продуктивности при сравнении средних данных на орошаемых землях составил 33 %, а при возделывании кукурузы на зерно – 44 %, овощей – 39 %, многолетних и однолетних трав от 36 до 50 %. На неорошаемых площадях спада продуктивности в среднем по культурам не произошло.

Таким образом, при сложившейся конъюнктуре цен на сельскохозяйственную продукцию и минеральные удобрения даже в условиях орошения далеко не все культуры покрывают затраты на применение удобрений прибавкой урожая. Отсюда и различная окупаемость затрат. Если взять за 100 % окупаемость затрат по России, то в Поволжье она составляет всего 71 %, а в Северо-Кавказском районе – 137 % (таблица 3).

Таблица 3 – Окупаемость затрат на пашне без орошения и при орошении в кадастровых ценах (в среднем за 7 лет)

Экономические районы, | Без орошения | При орошении | ||

руб. | % | руб. | % | |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Россия | 2,46 | 100 | 3,22 | 100 |

Поволжский район | 2,58 | 105 | 2,30 | 71 |

2,84 | 115 | 2,21 | 69 | |

4,80 | 195 | 3,10 | 96 | |

Северо-Кавказский район | 4,20 | 171 | 4,40 | 137 |

3,28 | 133 | 3,01 | 94 | |

5,62 | 228 | нет данных |

Продолжение таблицы 3

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

4,20 | 171 | 4,38 | 136 | |

Республика Дагестан | 1,14 | 46 | 2,57 | 80 |

Республика Кабардино-Балкария | 1,14 | 46 | 2,57 | 80 |

Условия эволюции черноземов характеризуются закономерным изменением соотношения факторов почвообразования, особенно тепла и влаги, с северо-запада на юго-восток, что обусловливает полосное размещение в указанном направлении основных подтипов черноземов. Орошаемые черноземы вследствие заболачивания, засоления, осолонцевания, оглеения, слитизации и др. обладают весьма низким плодородием по сравнению с автоморфными почвами. Накапливаясь, эти изменения в конечном итоге приводят к пестроте почвенного плодородия.

Адекватные изменения в карбонатном профиле черноземов наблюдаются в ряду «целинные-пахотные-орошаемые». При этом в пахотных черноземах нарастает интенсивность пульсационно-миграционных

(циклических) процессов, нередко приводящая на начальных этапах орошения к подщелачиванию почвенной среды (у южных подтипов). Орошение усиливает интенсивность изменения карбонатного профиля, который в этих условиях через 10-20 лет приобретает черты соседнего, более гумидного, подтипа.

Сравнение результатов исследований деградации черноземов в условиях орошаемого и неорошаемого земледелия позволяет сделать ряд предварительных выводов:

- вовлечение черноземов в орошаемое земледелие всегда сопровождается дегумификацией. Результаты исследований ряда авторов свидетельствуют о том, что если в почвах неорошаемой пашни за более чем двухсотлетний период эксплуатации количество гумуса в верхнем горизонте снижается на 1,5-2 %, то при орошении за меньший интервал времени потери гумуса в аналогичном слое составляют как минимум 1,0 %;

- орошение (при сравнении орошаемых и неорошаемых в течение 12 лет черноземов) приводит к изменениям в гранулометрическом составе почв. Там, где орошение ведется дождеванием, образуется непромывной водный режим, при котором минимально иллювиирование илистых частиц по почвенному профилю. Орошение в течение 3-5 лет предкавказских черноземов сопровождается некоторым возрастанием коэффициента дисперсности на глубине (с 3,9 % в неорошаемых до 6,4 – в орошаемых);

- сравнение результатов микроагрегатного анализа пахотного слоя орошаемого чернозема с результатами анализа неорошаемых черноземов свидетельствует о том, что в орошаемом черноземе фракции 0,25-0,05 мм содержится 45 % против 65 % – в неорошаемом. Это объясняется воздействием поливной воды на почвенные агрегаты;

- в профильном распределении органического вещества почвоведы отмечают снижение величины градиента падения его содержания с 0,056 у неорошаемых до 0,048 у орошаемых почв. Причем преобразования в органопрофиле орошаемых почв протекают на фоне изменения одного фактора – водного режима.

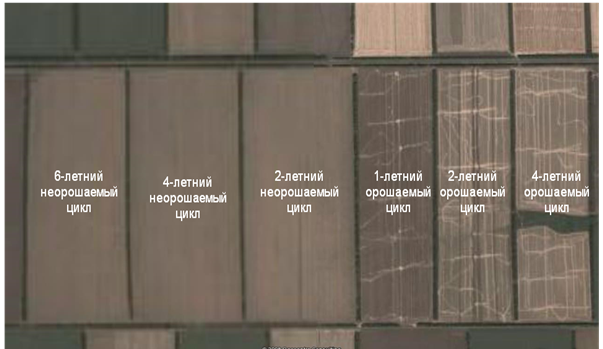

Обобщение опыта орошения в степной зоне показывает, что орошение в таких природно-хозяйственных условиях целесообразно осуществлять на принципе передвижных циклических мелиораций, когда процесс производства сельскохозяйственной продукции основан на сочетании циклов неорошаемого и орошаемого земледелия (рисунок 4).

Академик писал о том, что единственный способ придать чему-нибудь конечному свойства бесконечного – это заставить конечное вращаться по замкнутой кривой, т. е. вовлечь его в цикл или круговорот.

В конце прошлого века специалистами ЮжНИИГиМ и ВНИИГиМ было высказано мнение о том, что для сохранения благоприятных мелиоративных условий в каждой ландшафтно-климатической зоне объемы перемещаемых водных, почвенных и солевых «масс» не должны превышать природные 4-5-летние ритмы, в этом случае засушливые циклы 8-10 лет нивелируют отрицательные последствия регулярного орошения.

Рисунок 4 – Циклически орошаемые поля севооборота

(Багаевская оросительная система, Ростовская область)

Продолжительность циклов орошения должна быть максимально приближена к цикличности природной влажности в соответствии с данными, приведенными здесь. Также следует учитывать, что все основные метеорологические элементы, из которых составляется вся сложная совокупность погоды (температура, давление, осадки и т. д.), претерпевают в своем многолетнем ходе циклические изменения.

На сегодняшний день такой подход в самом примитивном виде и, разумеется, без достаточного научного обоснования реализуется фермерами на юге Волгоградской и в Астраханской областях в виде так называемого «кочующего» орошения, когда участок под поливом эксплуатируется в течение поливного сезона, а на следующий год его оставляют и перемещаются на другой. Но даже при таком орошении каштановых и бурых полупустынных почв необратимые негативные изменения по экспертным оценкам не успеют произойти.

Циклическое орошение – вид орошения земель, предусматривающий поочередное использование полей севооборота в орошаемом и неорошаемом режимах.

Основные принципы использования циклического орошения следующие:

- пространственно-временная организация циклического орошения агроландшафтов должна соответствовать их природной структуре и динамике;

- циклическое орошение следует производить там, где оно экономически целесообразно и способствует снижению деградации орошаемых почв;

- циклическое орошение не позволяет при искусственном поливе менять благоприятный водный и солевой режимы, особенности которых предопределяют формирование почв;

- территория участка, находящаяся под циклическим орошением, не должна выходить за пределы экологически однотипных территорий, объединенных ландшафтно-технологическими контурами с учетом экономических возможностей хозяйств.

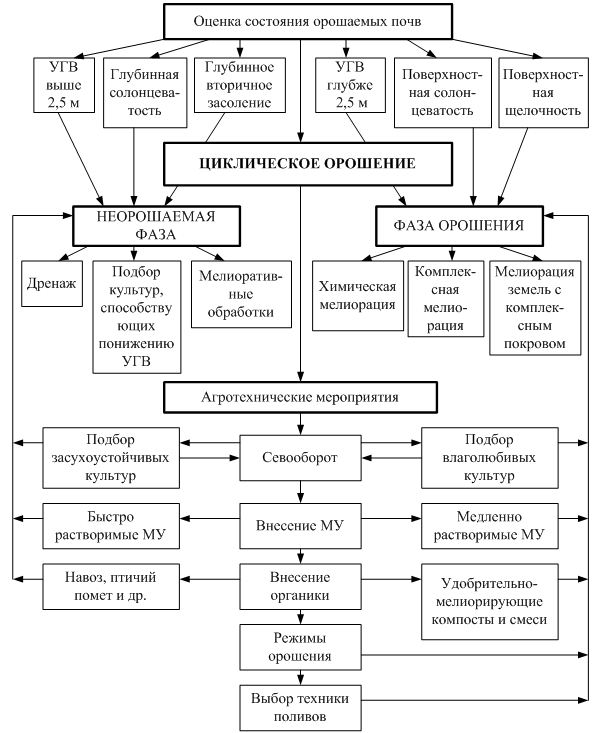

Поскольку циклический вид орошения включает два цикла или фазы освоения почв, неорошаемый и орошаемый, то при практической реализации необходимо разработать комплекс мероприятий отдельно для каждого из них. Обоснование выбора мероприятий и определение фаз циклического орошения должно начинаться с оценки состояния орошаемого массива.

Затем согласно показателям следует выбрать начальную и последующие фазы циклического орошения. Если орошаемый массив подвергается переувлажнению, глубинному вторичному засолению и осолонцеванию в результате близкого залегания грунтовых вод, его освоение следует начинать с неорошаемой фазы с посевом культур, способствующих понижению УГВ, проведению мелиоративных обработок для снижения уплотнения и улучшения аэрации. Также необходимо осуществить работы по строительству или реконструкции коллекторно-дренажной сети (рисунок 5).

МУ – минеральные удобрения

Рисунок 5 – Схема циклического орошения и мероприятия, проводимые в каждую из его фаз

В зависимости от климатических условий и степени увлажнения природных зон нами для различных природно-климатических зон разработаны показатели типов и способов орошения (таблицы 4, 5).

Таблица 4 – Климатические условия и степень увлажнения природных зон России

Природные | Климатические | Степень | Тип почвы |

Тундра, лесотундра | Холодный пояс S | Влажная зона K > 1,0 | Тундрово-глеевые, малоплодородные, глинистые |

Таежная, лесная | Холодно-умеренный пояс S | K > 1,0 | Подзолистые |

Лесостепная | Умеренный пояс S | Слабо-засушливая зона 0,55 < K < 1,0 | Черноземы |

Степная | Умеренный пояс S | Засушливая зона 0,33 < K < 0,55 | Черноземы, каштановые |

Пустыни, полупустыни | S > 3400 | Сухая зона K < 0,33 | Сероземы |

Субтропики | S > 3600 | K > 1,0 | Красноземы |

Области высотной поясности | K > 1,0 | Горно-луговые, лесные, степные | |

Муссонные леса Приморского края | S | K > 1,0 | Бурые лесные |

S – сумма активных температур за год, ºС; К – коэффициент увлажнения |

Исследования, проведенные на черноземах обыкновенных, орошаемых водой различной минерализации и состава, при снижении водной нагрузки, при переходе на циклический вид орошения, доказали, что орошаемые почвы периодически целесообразно переводить в режим неорошаемого земледелия для активизации природных процессов нитрификации и гумификации. Одновременно при таких условиях происходит понижение уровня грунтовых вод, уменьшается щелочность и солонцеватость, почвы разуплотняются, так как периодическое переувлажнение и иссушение способствуют структурообразованию.

Использование черноземов в орошаемом или неорошаемом цикле следует увязывать с выделенными 11-летними периодами аномалий осадков и температуры.

Таблица 5 – Показатели применения типов и способов орошения

Природно-сельскохозяйственная зона | Почвы | Годовые осадки, мм | Повторяемость засушливых лет, % | Рекомендуемый тип орошения | Основной способ орошения |

Умеренный таежно-лесной природно-сельскохозяйственный подпояс (зона избыточного увлажнения) | |||||

Южно-таежно-лесная зона | Дерново-подзолистые | 500-700 | 2-9 | Регулярное, с периодическим орошением дополнительных площадей (РПОДП) | Аэрозольное, синхронно-импульсное дождевание, микроорошение |

Умеренный черноземно-степной природно-сельскохозяйственный подпояс (зона неустойчивого увлажнения) | |||||

Лесостепная зона (полувлажная) | Серые лесные, | 450-500 | 4-44 | РПОДП, циклическое | Дождевание, лиманное |

Умеренный черноземно-степной природно-сельскохозяйственный подпояс (зона недостаточного увлажнения) | |||||

Степная зона | Обыкновенные, | 350-450 | 23-59 | РПОДП, циклическое | Дождевание, поверхностное, лиманное |

Сухостепная зона | Темно-каштановые, | 300-400 | 44-97 | Циклическое | Дождевание, поверхностное, лиманное |

Умеренный полупустынно-пустынный природно-сельскохозяйственный подпояс (зона незначительного увлажнения) | |||||

Полупустынная зона (не обеспеченная влагой) | Светло-каштановые и | 125-300 | 57-97 | Регулярное | Поверхностное, лиманное |

Пустынная зона (не обеспеченная влагой) | Серо-бурые почвы, | 75-150 | 97-100 | Регулярное | Поверхностное, капельное |

Для более детального анализа изучаемых явлений мы совместили графики полученных функций аномалий температуры приземного слоя воздуха и осадков на Европейской территории РФ (рисунок 6).

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |