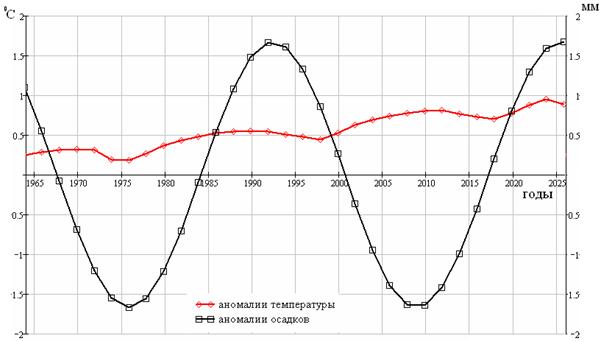

Рисунок 6 – График функций аномалий температуры приземного слоя воздуха и осадков на Европейской территории РФ

Продолжительность циклов орошения будет зависеть от своевременности проведения почвовосстановительных мероприятий на староорошаемых участках и времени, которое необходимо на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию современных оросительных систем. Она должна быть также увязана с учетом чередования влаголюбивых, засухо - и солеустойчивых культур.

Таким образом, сущность циклического орошения, полностью обеспечивающего учет требований экологической безопасности эксплуатируемых черноземов, заключается в том, что возникает необходимость уточнения конструктивных параметров существующих магистральных каналов и межхозяйственных распределителей в сторону уменьшения их размеров, или при условии сохранения этих параметров – увеличения площади орошаемых массивов.

Периодическое орошение – это вид орошения земель, предусматривающий полив участков (дополнительных площадей), прилегающих к орошаемому массиву в зависимости от наличия излишков воды в годы повышенной влагообеспеченности.

Условия применения периодического орошения отражены в следующих позициях:

- система периодического орошения начинает свое существование с момента, когда обеспеченность дефицита водного баланса (ДВБ) в реальном времени будет больше обеспеченности, на которую рассчитана традиционная оросительная система (например, обеспеченность ДВБ > 25 %);

- площади периодического орошения должны быть расположены в зоне возможного дополнительного функционирования стационарной оросительной системы (при выполнении заранее предусмотренных технических и организационных мероприятий) и изменяться в зависимости от обеспеченности ДВБ;

- в состав сельскохозяйственных культур, возделываемых при системе периодического орошения, включают культуры, способные произрастать в неорошаемых условиях (т. е. большинство овощных культур непригодно);

- при периодическом орошении рекомендуется поливать культуры, наиболее отзывчивые на дополнительную влагу (кукуруза на зерно, сорго и т. д.);

- в случае расположения площадей системы периодического орошения выше уровня магистрального канала она должна иметь самостоятельную систему водоподачи (насосную станцию и транспортирующий трубопровод);

- в годы с большей обеспеченностью ДВБ система периодического орошения должна минимизировать простои оросительной техники и увеличивать отбор невостребованной воды из магистрального канала;

- оросительная техника, применяемая в системе периодического орошения, должна быть мобильного исполнения.

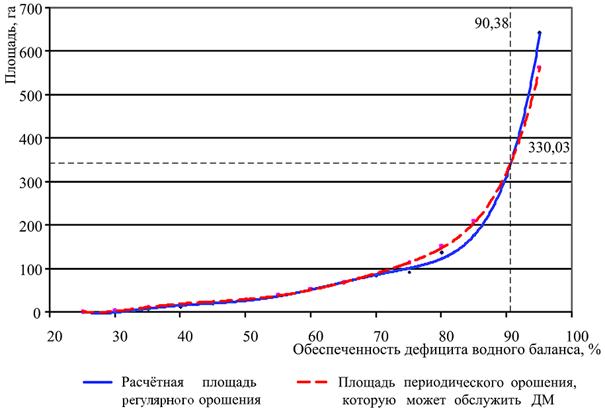

В качестве примера расчет максимально возможной площади периодического орошения производился в зависимости от площади регулярного орошения по средневзвешенной оросительной норме культур, возделываемых в семипольном овощном севообороте, состоящем из следующих культур: люцерна, капуста средняя, томаты, огурцы, лук, картофель (рисунок 7).

Рисунок 7 – График зависимости площади дополнительного и периодического орошения от обеспеченности

дефицита водного баланса

Из графика видно, что в зависимости от обеспеченности дефицита водного баланса оросительные нормы снижаются и на площадях регулярного орошения остаются неиспользованные лимиты оросительной воды, которых хватит для орошения дополнительной площади периодического орошения.

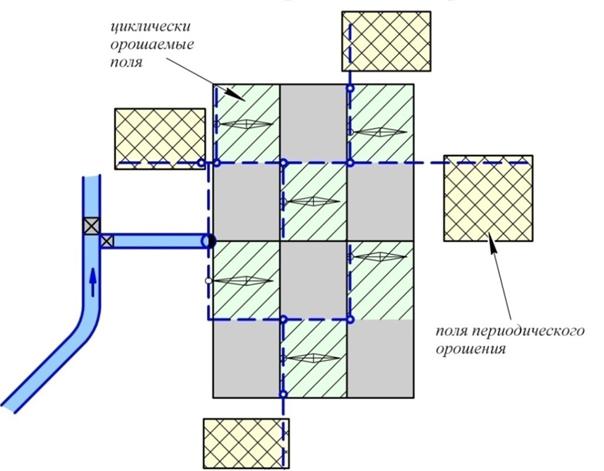

Технологию периодического орошения также имеет смысл внедрять и на площадях циклического орошения. Схема привязки площадей периодического орошения к циклически орошаемым полям представлена

на рисунке 8.

Рисунок 8 – Примерная схема компоновки площадей периодического

орошения с циклически орошаемыми полями оросительной системы

Управление периодическим орошением имеет отличия от управления циклическим орошением. В последнем случае основным источником влажности на полях, находящихся в орошаемой фазе, является поливная вода, объем которой полностью регулируется, в то время как осадки, варьирующие из года в год, являются дополнительным источником. В отличие от управления циклическим, управление периодическим орошением зависит от наличия излишков воды на полях циклического орошения в годы повышенной влагообеспеченности.

Условия сельскохозяйственного производства на современном этапе предопределяют разработку новых инновационных технологий и создание эффективных ресурсосберегающих экологически безопасных оросительных систем нового поколения, обеспечивающих расширенное воспроизводство плодородия почв и сокращения затрат воды до 50 % на единицу продукции.

На циклически орошаемых участках в зависимости от зоны естественного увлажнения формируют севообороты с чередованием влаголюбивых и засухоустойчивых культур.

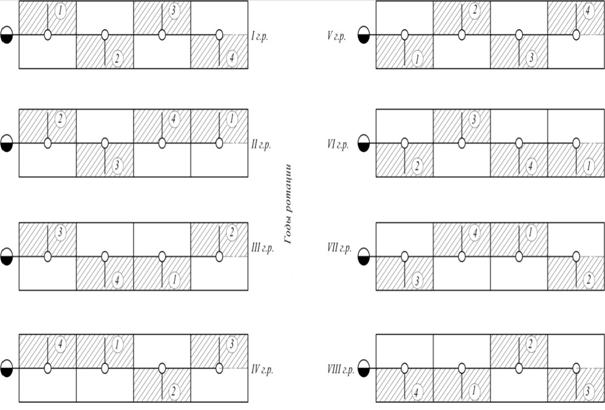

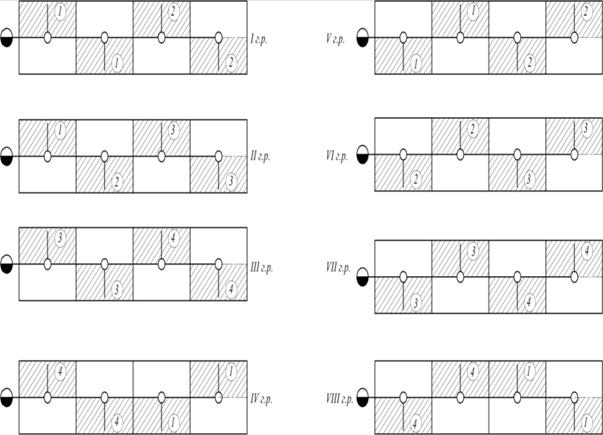

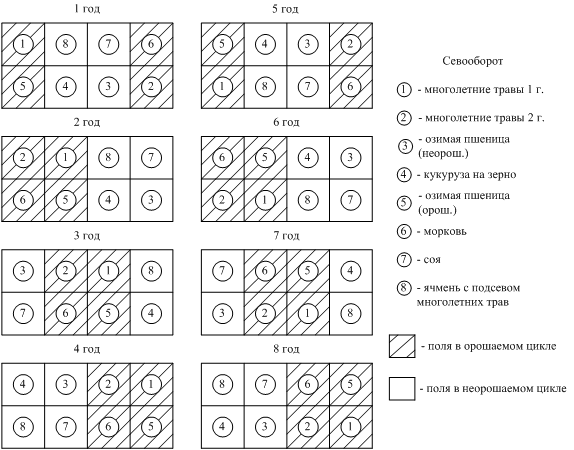

Один из вариантов чередования орошаемых культур на восьмипольном севообороте за восемь лет ротации показан на рисунке 9. Аналогичным образом могут быть представлены и рассмотрены другие схемы орошения этого восьмипольного севооборота при 50%-ном орошении полей за ротацию (рисунок 10) полей севооборота.

Рисунок 9 – Схема восьмипольного севооборота,

находящегося в режиме циклического орошения

Рисунок 10 – Альтернативная схема восьмипольного севооборота,

находящегося в режиме циклического орошения

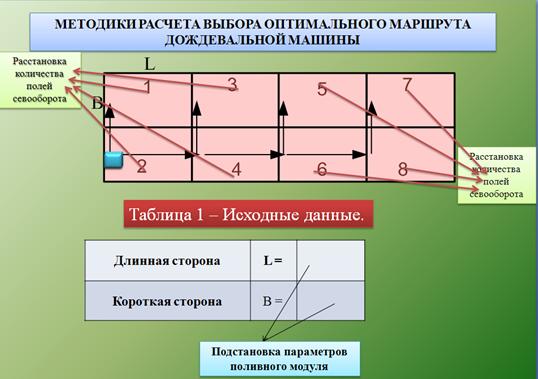

В ходе проводимых исследований нами была разработана Методика расчета выбора оптимального маршрута дождевальной машины. В результате ее использования будет получен наивыгоднейший маршрут передвижения поливной техники. Программа определяет длину пути, который преодолеет техника при перемещении. Применение данной программы позволит сократить затраты на перемещение дождевальной машины (рисунок 11).

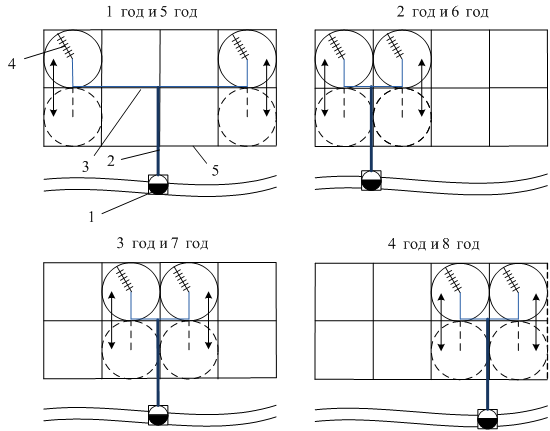

Представляем разработанную для дождевальных машин кругового типа схему циклического орошения восьмипольного севооборота при 50 %-ном орошении полей за ротацию севооборота (рисунок 12). На одном сборно-разборном магистральном трубопроводе постоянно работают два мобильных распределительных трубопровода, одновременно орошающих два поля. При этом ежегодно орошается только 4 поля, а другие 4 поля эксплуатируются в условиях неорошаемого земледелия.

Рисунок 11 – Методика расчета выбора оптимального маршрута

дождевальной машины

Рисунок 12 – Схема чередования орошаемых и неорошаемых культур в восьмипольном севообороте при циклическом орошении

Таким образом, из каждых восьми лет ротации каждое поле второго года отдыхает 2 года от орошения, а затем снова вводится в двухгодичный орошаемый цикл. В рассматриваемой схеме ежегодно под орошение вводится два поля севооборота и два поля выводится из орошения (рисунок 13).

1 – насосная станция; 2 – магистральный трубопровод; 3 – распределительный трубопровод; 4 – дождевальная машина; 5 – границы полей

Рисунок 13 – Типовая схема расположения мобильного оборудования

с использованием дождевальной машины ДМУ «Фрегат»

За год орошения мобильные распределительные трубопроводы перемещаются с одного смежного поля на другое 5 и 9 раз соответственно по направлению своей продольной оси по одной и той же трассе методом сборки-разборки.

В настоящее время в Ростовской и Волгорадской областях в ряде хозяйств (, , и др.) применяются специальные севообороты при циклическом орошении с учетом процентного соотношения орошаемых и неорошаемых полей (таблица 6).

Таблица 6 – Специальные севообороты при циклическом орошении

№ поля | Чередование культур при различной доле орошаемых полей в севообороте | |||||

75 % | 50 % | 25 % | ||||

Цикл | Севооборот | Цикл | Севооборот | Цикл | Севооборот | |

1 | Орошаемый | Многолетние травы | Орошаемый | Многолетние травы | Неорошаемый | Многолетние травы |

2 | Орошаемый | Многолетние травы | Орошаемый | Многолетние травы | Неорошаемый | Многолетние травы |

3 | Орошаемый | Озимые культуры на зеленую массу + поукосно-сложная кормосмесь | Неорошаемый | Озимая пшеница | Неорошаемый | Озимая пшеница |

4 | Орошаемый | Кукуруза на зерно | Неорошаемый | Кукуруза на зерно | Неорошаемый | Кукуруза на зерно |

5 | Орошаемый | Соя | Орошаемый | Озимая пшеница + крупяные | Неорошаемый | Озимая пшеница + крупяные |

6 | Орошаемый | Овощи, сборное поле | Орошаемый | Овощи, сборное поле | Орошаемый | Овощи, сборное поле |

7 | Неорошаемый | Озимая пшеница + крупяные | Неорошаемый | Бобовые (горох или соя) | Орошаемый | Технические (сахарная свекла, соя и др.) |

8 | Неорошаемый | Ячмень (тритикале яровое) с подсевом многолетних трав | Неорошаемый | Ячмень (тритикале яровое) с подсевом многолетних трав | Неорошаемый | Ячмень (тритикале яровое) с подсевом многолетних трав |

Нами проведен сравнительный анализ экономической эффективности регулярного и циклического орошения на черноземах обыкновенных среднедеградированных (таблицы 7, 8). При 8-ми летнем освоении земель в режиме регулярного орошения они такими же и остались, а при циклическом орошении перешли на другую ступень и стали относиться к слабодеградированным.

Таблица 7 – Экономическая эффективность возделывания

сельскохозяйственных культур в севообороте при регулярном орошении

Культуры | Оросительная норма, м3/га | Урожайность | Затраты, тыс. руб./га | Выручка, тыс. руб./га | Чистый доход, | |

т/га | т к. е./га | |||||

Подсолнечник | 1400 | 2,38 | 3,50 | 16,3 | 19,04 | 2,74 |

Яровой ячмень + белая горчица на сидераты | 700 + 400 | 4,50 | 5,09 | 13,9 | 36,0 | 22,1 |

Картофель | 2200 | 32,5 | 9,75 | 158,2 | 487,5 | 329,4 |

Капуста | 3000 | 25,0 | 3,25 | 68,8 | 200,0 | 131,2 |

Сахарная свекла | 1750 | 36,3 | 9,44 | 22,7 | 290,4 | 267,7 |

Просо на зерно + горохо-подсолнечная смесь на корм | 800 + 400 | 3,7 27,0 | 4,29 5,13 | 10,4 6,8 | 37,0 13,5 | 26,6 6,7 |

Кукуруза на зерно | 1700 | 2,4 | 3,22 | 18,8 | 23,0 | 4,2 |

Соя на зерно | 1700 | 2,5 | 3,45 | 14,3 | 25,0 | 10,7 |

Итого в среднем за 8 лет | 1756 | 5,89 | 41,2 | 141,4 | 100,2 |

Таблица 8 – Экономическая эффективность возделывания

сельскохозяйственных культур в специальном севообороте при циклическом орошении

Культуры | Оросительная норма, м3/га | Урожайность | Затраты, тыс. руб./га | Выручка, тыс. руб./га | Чистый | |

т/га | т к. е./га | |||||

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Подсолнечник | 0 | 2,22 | 3,22 | 7,1 | 17,8 | 10,7 |

Яровой ячмень + белая горчица на сидераты | 0 | 3,60 | 0,68 | 5,8 | 28,8 | 23,0 |

Картофель | 2200 | 32 | 9,6 | 158,1 | 480 | 329,4 |

Капуста | 3000 | 25 | 3,25 | 68,8 | 200,0 | 131,2 |

Продолжение таблицы 8

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Сахарная свекла | 0 | 35,0 | 9,1 | 12,5 | 280 | 267,5 |

Просо на зерно + | 0 0 | 2,8 21 | 3,25 4,0 | 5,4 4,2 | 28 11 | 22,6 6,8 |

Кукуруза на зерно | 1700 | 2,4 | 3,22 | 18,8 | 24 | 4,2 |

Соя на зерно | 1700 | 2,5 | 3,45 | 14,3 | 25,0 | 10,7 |

Итого в среднем | 1075 | 4,97 | 36,8 | 136,9 | 100,1 |

В связи с этим, несмотря на поливы, урожайность сельскохозяйственных культур при орошении была всего на 7-25 % выше, чем при неорошаемом режиме. А в среднем за 8 лет на 1 га регулярного орошения было получено 5,89 т к. е., а на 1 га циклического орошения – 4,98 т к. е., то есть при регулярном орошении получено урожая сельскохозяйственных культур только на 16 % больше, чем при циклическом. Поливы в связи с неудовлетворительным состоянием почв незначительно сказывались на продуктивности земель.

При этом на возделывание одних и тех же культур при регулярном орошении потребовалось воды на 60 % больше, чем при циклическом.

Поэтому затраты на возделывание культур, учитывая и плату за воду, были выше при регулярном орошении за счет проводимых поливов.

Отсюда следует, что подверженные деградации орошаемые земли для восстановления их плодородия должны осваиваться в режиме циклического орошения. Это подтверждают и результаты экологической оценки регулярного и циклического орошения, представленные в таблице 9.

Комплексная энергетическая оценка севооборотов показала, что наивысшая производительность агроэкосистемы на единицу совокупного энергетического ресурса была в циклически орошаемом севообороте. Наименьшие энергозатраты на производство основной продукции наблюдались в регулярно орошаемом севообороте.

Эффективность соотношения биологической энергии продукции и антропогенной энергии была близкой по обоим севооборотам.

Таблица 9 – Результаты биоэнергетической оценки севооборотов

с регулярным и циклическим орошением

№ | Показатели | Регулярное | Циклическое |

Исходные показатели | |||

1 | Продуктивность (надземная и подземная | 72 | 84 |

2 | Количество энергии надземной фитомассы, МДж/га | 1786000 | 1508000 |

3 | Количество энергии фотосинтетически активной радиации (ФАР) за период вегетации, ГДж/га | 303000 | 303000 |

4 | Содержание энергии органического вещества почвы, ГДж/га | 2351 | 2351 |

5 | Изменение энергопотенциала почвы за ротацию севооборота, МДж/га | 6481000 | 5667000 |

6 | Денежные затраты, руб./га | 28000 | 23100 |

Результаты биоэнергетической оценки | |||

1 | Производительность агроэкосистемы на единицу совокупного энергетического ресурса, МДж-день/ГДж | 0,124 | 0,142 |

2 | Производительность агроэкосистемы на единицу денежных затрат, МДж-день/руб. | 11 | 13 |

3 | Производительность агроэкосистемы на единицу трудовых затрат, МДж-день/чел.-ч | 29 | 30 |

4 | Энергетическая эффективность агроэкосистемы | 13 | 13 |

5 | Энергозатраты на 1 ц продукции, МДж/ц | 564 | 581 |

Наилучшим соотношением накопленной биологической энергии к энергии ФАР и гумуса отличился циклически орошаемый севооборот.

Экономико-энергетическая оценка технологий циклического и регулярного орошения показала, что наибольшая энергетическая производительность агроэкосистемы на единицу денежных затрат отмечалась в севообороте с циклическим орошением. Она составляет 12,7 МДж-день/руб. В регулярно орошаемом севообороте экономико-энергетические показатели снижались на 17-39 % из-за увеличения денежных затрат на орошение озимой пшеницы и кукурузы на зерно.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |