3. Влияние на политику доходов

Оборотной стороной выбора, осуществляемого правительствами в отношении использования денежных средств, является выбор в части получения доходов. Для гражданско-общественной бюджетной работы эта область является важной и новой. Многие заинтересованные группы фокусируют свое внимание на том, как заставить правительство тратить деньги соответствующим образом: на улучшение образования, здравоохранения, транспорта и т. д. Гораздо меньшее количество беспокоят проблемы размера доходов и их происхождения. На повестке дня в относящихся к политике доходов дебатах стоят следующие вопросы:

![]() Сколько всего правительству следует тратить средств на реализацию своей макроэкономической политики?

Сколько всего правительству следует тратить средств на реализацию своей макроэкономической политики?

![]() Является ли налоговая политика справедливой в плане соотносимости налогового бремени, накладываемого на бедные и богатые слои населения? Является ли справедливой доля, выплачиваемая коммерческими отраслями, такими как добывающая промышленность?

Является ли налоговая политика справедливой в плане соотносимости налогового бремени, накладываемого на бедные и богатые слои населения? Является ли справедливой доля, выплачиваемая коммерческими отраслями, такими как добывающая промышленность?

![]() Должны ли правительства влезать в долги в целях финансирования определенных программ, и если да, то насколько глубоко?

Должны ли правительства влезать в долги в целях финансирования определенных программ, и если да, то насколько глубоко?

С каждым годом бюджетные группы становятся в этих вопросах все более и более компетентными.

4. Определение тенденций и построение проекций

Бюджетные группы часто определяют тенденции расходования средств на протяжении какого-либо времени – например, выявление повышения или сокращения расходов на образование или процентной доли правительственных расходов в ВВП страны. Аналогичным образом бюджетные группы выстраивают полезные в любом отношении проекции: чем правительство не занимается или что оно хочет от общества утаить. Ими могут проецироваться долгосрочные затраты по расходным программам или предложения по налогообложению. Они могут сопоставлять демографические тенденции с государственным финансированием. В области добычи полезных ископаемых бюджетные группы могут перепроверять правительственные планы, основывающиеся на предположении о неисчерпаемости минеральных ресурсов, выстраивая проекции того, как долго потоки доходов продержатся в действительности.

5. Фиксирование лучшего практического опыта

«Одним из направлений, которыми бюджетные группы занимаются в различных странах, является демонстрирование успехов других стран в целях стимулирования действий собственного правительства», – говорит Джим Сент-Джордж. «В частности, это касается вопросов, связанных с прозрачностью, – доступности того или иного вида информации и степени ее доступности, – но также это относится и к таким вопросам, как финансирование борьбы со СПИДом и улучшение здравоохранения, и наконец, как нам хотелось бы надеяться, политики налогообложения».

6. Отслеживание доходов и расходов

Бюджетная работа гражданского общества не заканчивается напечатанными на бюджетной странице цифрами, говорящими о том, куда и сколько государственных средств предполагается вложить. Конечными являются следующие вопросы: Действительно ли запланированные бюджетом денежные суммы достигают местной школы или местной больницы? Что на них покупают? Какой реальный эффект они оказывают на жизнь людей? Ответы на эти вопросы интересуют не только местное население и гражданско-общественные группы, но и правительственных чиновников. «Временами люди на высших уровнях управления так же, как и местные сообщества, обескуражены тем фактом, что они не знают, что в действительности происходит с денежными средствами после их ассигнования по бюджету», – заявляет Джим Сент-Джордж.

Действующая в Уганде «Долговая сеть Уганды» (ДСУ) явилась зачинателем мониторинга, осуществляемого на местном уровне в отношении бюджетных средств и расходов. Другие бюджетные группы, такие как ИДЮА в Южной Африке, приступают к выработке методологии оценки эффективности программ, которая сможет ответить на вопрос: что в действительности мы получаем за те деньги, которые тратим?

ИЛЛЮСТРАЦИИ С МЕСТ

Техас – Выравнивание налогового бремени

В гражданско-общественной работе с бюджетами гораздо легче найти группы, заинтересованные в изучении расходной части – финансирования своих программ, чем доходной части бюджета. «Люди боятся взглянуть на доходы, так как чувствуют, что для участия в этом процессе знают весьма недостаточно», – говорит Дик Лавайн из техасского Центра общественно-политических приоритетов (ЦОПП).

Находясь в 1997 году на посту губернатора Техаса, Джордж Буш-младший прямо поставил этот вопрос, выдвинув предложение о сокращении налогов на имущество на один миллиард долларов. По мнению Дика Лавайна, Центр усмотрел в предложении Буша серьезную проблему. Сокращение налога на имущество с введением ряда новых налогов на потребление (налог с продаж и налог на добавленную стоимость) привели бы к значительному ослаблению налогового бремени за счет понижения уровня доходов, что сделало бы налоговую систему гораздо более регрессивной. И Центр начал работу по привлечению общественного внимания к слабым моментам плана губернатора.

«В правительстве штата не нашлось ни одного источника для проведения расчета результатов такого распределения налогового бремени», – говорит Дик Лавайн. – «Мы обратились в исследовательскую и правозащитную организацию «Граждане за налоговую справедливость», Вашингтон, федеральный округ Колумбия, способную предоставить нам расчеты воздействия данного генерального плана на семьи с различным уровнем доходов. По мере того как данный план менялся в процессе своего прохождения через законодательные органы, эти расчеты постоянно корректировались».

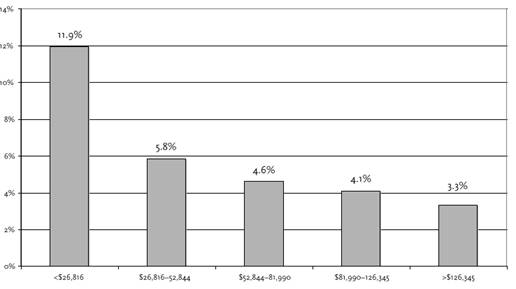

Самый высокий процент при уплате налогов штата и местных налогов приходится на семьи с самыми низкими доходами.

Процент семейного дохода, который отчисляется на налоги в Техасе |

|

Семейный доход |

Чтобы сделать эти данные понятными для политиков и средств массовой информации, Дик Лавайн привел описание того, как Центром была создана диаграмма плакатного размера (см. выше), показывающая регрессивность системы налогообложения в Техасе. Он заявил, что «благодаря своим большим размерам график получил широкую известность в Капитолии и помог прояснить понятие регрессивности».

В конечном счете, техасские законодательные органы одобрили альтернативную меру по сокращению налога на имущество – не такую регрессивную, как первоначально было предложено Бушем. Кроме того, особое внимание Центра к вопросу регрессивности привело к важной побочной победе – положению, требующему от главных финансовых чиновников штата регулярно публиковать исследования по «распределению налогового бремени», дающие представление о том, как основные налоги штата и налоговые льготы сказываются на доходах семей. Дик Лавайн подчеркивает: «Сейчас вопросу информированности о справедливости налогообложения придается гораздо больше внимания».

_____________________________________________________________________________

НАЧАЛО – ПРИОРИТЕТЫ

Работа над бюджетом гражданского общества начинается с самых разных отправных точек. В Мексике FUNDAR сводит свою бюджетную работу к судебному разбирательству против мексиканского президента, требуя открыть информацию о тайном президентском фонде. В Уганде бюджетная работа началась с кампании ДСУ за снижение долгового бремени. В Хорватии Институт общественных финансов (ИОФ) приступил к своей работе как научная организация; на данный момент он проводит аналитическую работу по формированию национального бюджета. Гражданско-общественная работа над бюджетами появилась как продолжение развития работы по вопросам защиты прав человека, борьбы с коррупцией, защиты прав женщин, а также по многим другим проектам.

Не существует ни одной какой-либо единственно правильной отправной точки, с которой следовало бы начинать работу над бюджетом. Тем не менее имеется ряд мнений и приоритетов, которые необходимо учитывать, поскольку организации хотели бы обеспечить себя технически, реализовать свои начинания и позиционировать себя политически. Сент-Джордж из МБП определил четыре ключевых вопроса, которые организациям необходимо принять к рассмотрению.

1. Аналитическое мышление против пропаганды идей и формирования коалиций

Бюджетная работа существует в пределах определенного диапазона. С одной стороны, чисто научный анализ, в котором не предпринимаются никакие активные попытки повлиять на политику, фокусирующийся не на непосредственных темах текущих общественных дебатов, а более всего на долгосрочных вопросах. С другой стороны этого же диапазона – пропагандистская работа, нацеленная на изменение общественной политики. Как подчеркивает Джим Сент-Джордж: «Для наилучшей работы с бюджетом вы должны быть где-то посредине».

Изменения в бюджетной политике редко происходят лишь потому, что некто предоставил в нужное время нужную информацию. Бюджетные группы должны учитывать, сколько усилий они должны приложить для набора, обучения и организации своих союзников для оказания политической поддержки вытекающих из их анализа положений. Кроме того, это вопрос сбалансирования анализа, с одной стороны, и с пропагандой и коалициями – с другой. Как говорит Джим Сент-Джордж, «лучшим балансом является анализ, тесно связанный с пропагандой».

2. Правительство-союзник против правительства-критика

Бюджетным группам необходимо определиться насчет того, какие бы они хотели иметь отношения с государственными чиновниками. Будут ли они резкими и публично критическими, либо будут продолжены попытки поддержания сердечных взаимоотношений и оказания влияния путем спокойного обмена информацией и результатами анализа? Ориентирована ли группа в большей степени на «внутреннюю стратегию» построения взаимоотношений или на «внешнюю» стратегию конфронтации? На встрече в Будапеште многие бюджетные группы сообщали об обоих типах взаимоотношений. Катарина Отт из ИОФ в Хорватии отметила, что при нахождении у власти какой-либо политической партии критика ИОФ может привести к враждебным с ней отношениям при одновременно сильном союзе с оппозицией. При изменении ролей политических партий изменяется и их позиция по отношению к ИОФ. «Люди, не замечавшие нас или критиковавшие нас при нахождении у власти, начинают с нами консультироваться», – говорит Катарина Отт. – «Иногда это действительно может быть очень забавным».

Главной задачей всех бюджетных групп является сохранение независимости, доверия и базирование своей позиции на конкретных вопросах, а не на политических союзах или конфликтах, к которым эти позиции могут привести. Джим Сент-Джордж назвал это «критическим союзничеством», имея в виду, что бюджетная группа считается важным союзником всех политических деятелей при сохранении ею достаточной независимости, для того чтобы свободно критиковать любого деятеля, когда это необходимо. В странах с репрессивными режимами личная безопасность является законным обоснованием принятия решений о том, насколько критичными могут быть группы или правозащитники, чтобы не испортить отношения с правительством.

ИЛЛЮСТРАЦИИ С МЕСТ

Монголия - Работа с бюджетом: Первые шаги

Монголия, являвшаяся некогда сателлитом Советского Союза, за последнее десятилетие провела ряд рыночных и политических реформ. Гражданско-общественные группы пытаются осуществлять в ней мониторинг государственного бюджета как часть процесса происходящих в стране исторических изменений. «Вообще-то, мониторинг правительственной деятельности в Монголии не распространен», – сообщает Дордждари Намхайдзанцан из Монгольского фонда открытого общества. «У НПО для осуществления мониторинга нет ни навыков, ни финансов; у общественности мало веры, что немногочисленные попытки мониторинга смогут к чему-либо привести; а правительство эти попытки беспокоят или раздражают – оно считает, что то, чем оно занимается, является его личным делом». По словам Дордждари Намхайдзанцана, когда какие-либо группы граждан просят у министерства финансов и экономики копии бюджетных документов, министерство отвечает, что «их печатание слишком дорого».

Тем не менее можно сообщить о нескольких первоначальных шагах в направлении осуществления гражданской бюджетной работы. В январе 2004 года Форум Открытого общества, при сотрудничестве с Всемирным банком, созвал общественную встречу в целях обсуждения бюджетного процесса и рассмотрения бюджета, предложенного на 2004 год. Всемирный банк и МВФ повысили также бюджетную прозрачность в отношении условий последних пакетов кредитования. На местном уровне НПО «Женщины за социальный прогресс» провело работу с губернатором в целях опубликования бюджетной информации в местной газете, подконтрольной данной группе.

Монгольский фонд открытого общества определил следующие шаги в направлении эффективного бюджетного мониторинга и пропагандистской работы. «Хорошим началом было бы привлечь интерес двух-четырех НПО, дабы они посвятили значительное количество своего времени работе с бюджетом», – сказал Дордждари Намхайдзанцан. Приоритетным направлением является также поддержка СМИ в освещении ситуации. Дордждари Намхайдзанцан заметил, что монгольским средствам массовой информации недостает навыков работы, финансирования и политической независимости для эффективного освещения связанных с бюджетом вопросов. Кроме того, фонд хотел бы привлечь к своей работе соответствующих государственных чиновников в целях построения лучших взаимоотношений и повышения собственных возможностей тех же чиновников в бюджетной сфере. Дордждари Намхайдзанцан отметил: «Они могут сами не иметь необходимой информации или необходимых навыков».

3. Крупные исследования и отчеты против кратких сообщений

Группы, проводящие аналитическую работу по вопросам бюджетов, должны решить, какой материал им производить – объемные отчеты, краткие сообщения или нечто среднее. Как пошутил Джим Сент-Джордж, «объемные отчеты очень хороши, если вам нужна дверная пружина или тяжелое пресс-папье». Более крупные исследования часто важны для установления доверия к организации по какой-либо конкретной теме и обеспечения фоновой информации, необходимой для более коротких анализов.

В конце концов, анализ бюджета является полезным лишь тогда, когда его действительно прочитает и поймет заинтересованная аудитория – политики, СМИ, гражданско-общественные группы и широкая публика. Многие бюджетные группы фокусируют свое внимание на более кратких сообщениях и информационных бюллетенях. Катарина Отт сообщила: «Мы начали публикацию относительно популярно написанных бюллетеней и их рассылку членам парламента, парламентским комитетам, министерствам, агентствам, средствам массовой информации и НПО. Мы также помещаем их на своей веб-странице». И ее группа быстро обнаружила, что данные краткие сообщения цитируются как членами правительства, так и журналистами. Бюджетные группы должны предоставлять информацию в ее самых различных видах, в зависимости от того, что по данному вопросу или в данной ситуации требуется. Тем не менее руководящим правилом является то, что эффективность не обязательно зависит от количества слов.

4. Внутренние возможности в противовес аналитическим альянсам и работе по контракту

Наконец, бюджетным группам необходимо решить, какого типа аналитические возможности должны иметься у их организации (путем найма аналитиков) и для выполнения какой аналитической работы лучше заключить контракт с экспертами-консультантами. Конечно же, каждая группа, намеревающаяся принять участие в работе над бюджетом, в существенной степени нуждается в собственном базовом аналитическом потенциале, необходимом для понимания основных политических вопросов, их рассмотрения, интерпретации, а также оценки аналитической работы других и выполнения некоторых видов аналитической работы собственными силами.

Однако собственные глубокие аналитические способности необходимы не всем группам. Некоторые пропагандистские группы образуют союзы с группами, обладающими навыками аналитической работы. Например, в Мексике правозащитные и сервисные группы, занимающиеся вопросами материнской смертности, вступили в рабочий союз с FUNDAR, широко признанным в качестве эксперта по бюджетам, чтобы совместно начать целую кампанию по улучшению медицинского обслуживания беременных женщин. В некоторых случаях группы, имеющие большой опыт в области работы с бюджетами, могут, тем не менее, предпочесть заключить контракт на получение специализированной аналитической информации. Так, техасский ЦОПП вступил в спор с бывшим губернатором штата Джорджем Бушем-младшим по вопросу сокращения налогообложения. «Мы заключили контракт со специализированной аналитической организацией, с тем чтобы та подготовила для нас налоговый анализ, необходимый для правильного комментирования возможных последствий губернаторского предложения», – объяснил Дик Лавайн из ЦОПП.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ С БЮДЖЕТОМ

Что следует сделать, чтобы бюджетные группы были по-настоящему эффективными, способствовали появлению настоящего гражданско-общественного голоса при обсуждении бюджета и влияли на проводимую политику?

Конечно же, правильная формула любых подходов и действий во многом зависит от местного политического контекста. Бюджетным группам необходимо провести оценку восприимчивости правительства к вкладу, осуществляемому гражданским обществом, к возможностям гражданского общества и его интересам в вопросах формирования бюджета, а также к количеству ресурсов, имеющихся для предоставления коммунальных услуг и реализации общественных программ. Все эти факторы сильно разнятся в зависимости от страны. Тем не менее, по мнению джима Сент-Джорджа, три фактора можно признать практически универсальными.

1. Точный и своевременный анализ

Следует еще раз повторить, что анализ является крайне важным. Работа с бюджетами почти полностью базируется на информации – ее получении, понимании, интерпретировании, превращении ее в понятную для широкой аудитории и использовании для воздействия на результаты политической деятельности и жизнь простых людей. Для этого анализ должен быть не теоретическим, а прикладным; он должен быть полезным для использования в обсуждении текущих политических вопросов.

Для проведения эффективной бюджетной работы гражданско-общественные группы нуждаются в анализе, который должен быть точным – как говорят некоторые участники, «пуленепробиваемым», способным выдержать любую критику и нападки со стороны. Даже самые незначительные неточности могут подорвать долго приобретаемое доверие к аналитическим способностям группы. Анализ должен быть также своевременным. Например, всестороннее рассмотрение воздействия предлагаемого сокращения бюджета в области образования не имеет большой ценности, если оно предпринято уже после того, как данная политика была официально одобрена. Кроме того, аналитическая работа бюджетных групп должна быть доступной – такой, чтобы, как сформулировал это Петр Глобил, координатор кампаний, проводимых Центрально - и восточноевропейскими наблюдателями, «ее могли понять наши бабушки».

2. Эффективная пропаганда

Пропагандистская деятельность – организованная и стратегическая попытка влияния на политику – является еще одним главным элементом успешной бюджетной работы. Правильная аналитическая работа обеспечивает основу работы над бюджетом. Эффективная пропаганда зависит от выстраивания постоянных отношений с государственными чиновниками: не просто «сегодня по этому вопросу Вы мне нужны», но обмен, основанный на взаимоуважении на много лет вперед. Данные взаимоотношения не должны развиваться только с людьми, находящимися на высших ступенях управления. При работе с бюджетом довольно важно, как отмечает Катарина Отт, выстраивать взаимоотношения с людьми, занимающими промежуточные позиции, то есть с теми, кто зачастую находится в стороне от общественной жизни.

Кроме того, пропагандистская деятельность включает установление партнерских отношений, организационную работу и формирование коалиций (более подробно см. дальше в данной работе). И наконец, все бюджетные группы подчеркивают важность «извлечения из этого своей информации». Это включает активные взаимоотношения со средствами массовой информации и публикации в различном формате, с использованием в качестве дистрибутивного инструмента Интернет и доведением результатов аналитической работы непосредственно до групп, которые могут их использовать.

3. Специализированная круглогодичная работа с бюджетом

Кроме предложения основательных и независимых бюджетных анализов, гражданско-общественные организации должны работать над бюджетными вопросами на любой стадии бюджетного процесса – от разработки бюджета исполнительной ветвью власти до его рассмотрения и одобрения законодательными органами, реализации, а также конечного аудита и рассмотрения результатов. Бюджетная работа представляется гораздо более эффективной, если организация выделяет для этого достаточно времени, ресурсов и персонала, особенно для проведения анализа. Бюджетная работа не является какой-либо побочной деятельностью, которую можно произвольно использовать при осуществлении других видов работы.

Группы не должны ожидать от своей работы моментальных результатов. Уоррен Крафчик из МБП отметил: «Результаты занимают много времени. Нельзя предпринять что-либо в один год и ждать от этого что-либо существенное». Он подчеркнул, что «эффективная, долгосрочная гражданско-общественная работа с бюджетом вносит свой вклад в построение основополагающих идей истинной демократии».

ИЛЛЮСТРАЦИИ С МЕСТ

Индонезия – Начало процесса

Законы Индонезии гласят, что национальные и местные бюджеты должны управляться в «эффективной, прозрачной и подотчетной манере» с целью достижения максимально возможного процветания общества. Предполагается также, что бюджеты должны формулироваться с учетом значительного общественного участия. Тем не менее Лаоде Ида из базирующегося в Джакарте Форума прозрачности бюджета заявил, что в действительности бюджетный процесс для города с населением в 9 миллионов человек представляет собой нечто другое.

По словам Лаоде Ида, формирование бюджета Джакарты традиционно основывается не на потребностях общества, а на финансировании «правительственного аппарата» – расходах, необходимых для поддержания лидирующей роли правительства города. Разработка бюджета и управление им являются закрытым процессом. Как сказал Лаоде Ида, «бюджетные документы никогда не распространяются в обществе. Члены общества остаются в полном неведении о протекании бюджетного процесса». Он привел множество свидетельств о результатах такого пренебрежения – миллионе жителей, живущих в нищете, плохом здравоохранении и высоком уровне детской смертности, детском недоедании и плохих жилищных условиях.

Дабы «раскрыть» этот закрытый процесс бюджетообразования Джакарты, форум предложил целый ряд пропагандистских действий. Его анализ бюджета базируется на любых доступных данных; деятельность форума включает активную работу со средствами массовой информации, городскими властями, спонсорскую помощь при проведении общественных дебатов с прочими основными заинтересованными сторонами (бизнес, студенты и т. д.), образование союзов с другими НПО, проведение тренингов и публикацию различных материалов.

Данные постоянные «вмешательства» обычно имеют определенный эффект. Несмотря на то, что официальный доступ к бюджетным материалам так и остается проблемой, гражданско-общественные группы выходят на некоторых чиновников в неофициальном порядке. По словам Лаоде Ида, с 2000 г. до 2004 г. бюджетные ассигнования на коммунальные услуги, включая программы по борьбе с бедностью, выросли с 30% до 68% при соответствующем снижении ассигнований на расходы городских властей.

Как сказал Лаоде Ида, главными проблемами, стоящими перед гражданско-общественными бюджетными группами Джакарты, являются расширение их деятельности – от уже налаженной среди элитных кругов общества до остальных слоев населения, а также улучшение всеобщей информированности по вопросам, связанным с бюджетом.

«Лидеры, чье пребывание у власти зависит от расходования средств, полученных в виде доходов от ресурсов, обычно не приветствуют прозрачность государственных финансов или систем контроля за бюджетными средствами».

Светлана Цалик

«Если государственные доходы поступают от выплачиваемых гражданами налогов, то граждане имеют определенное право настаивать на своем голосе в данном процессе. Если доходы поступают от нефти, то правительство может легко стать менее подотчетным по отношению к своему народу».

Мартин Тисне

III. РАБОТА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ДОХОДОВ ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – ОБЗОР

В странах, где превалирует добывающий сектор, необходимо как можно скорее провести соответствующую работу над бюджетом. Богатство нации в этих государствах находится не в руках рабочих или граждан и даже не в руках большей части предпринимателей. Оно находится глубоко под землей, и существует множество проблемных вопросов, связанных с тем, каким образом оно делится между корпорациями, большинство из которых является крупными ресурсодобывающими транснациональными компаниями, и договаривающимися с ними правительствами, решающими, как использовать свою долю богатств в качестве государственных средств.

ПРОКЛЯТИЕ РЕСУРСОВ

Согласно мнению Светланы Цалик (Программа «Наблюдение за доходами» Института Открытого Общества), нефтяное и минеральное богатство гораздо чаще вредит благосостоянию стран, нежели улучшает их условия. По ее словам, «с 1950-х гг. многие экономисты-специалисты по национальному развитию уверовали в силу природных ресурсов в плане их способности вывести развивающиеся страны из состояния бедности. И даже сейчас кредитование добывающего сектора остается одним из наиболее выгодных портфелей банков развития».

Однако за последние 20 лет обширные исследования показали, что зависящее от ресурсов развитие не только не может стимулировать экономический рост, но часто приводит к ухудшению социальных и экономических условий по сравнению с той ситуацией, которая была до начала добычи этих ресурсов. Недавно Всемирный банк учредил группу независимых экспертов, призванных оценить, соответствовала ли поддержка проектов в добывающем секторе, оказываемая банком, цели снижения уровня бедности. Вывод экспертной группы был резким: она порекомендовала банку постепенно свернуть поддержку нефтедобычи к 2008 году.

Как сказала Светлана Цалик, «для объяснения этой странной парадоксальной ситуации с минеральными и нефтяными богатствами было придумано множество терминов: «парадокс избыточной массы», «экономическое несварение» и даже более вычурное «испражнения дьявола». Но наиболее подходящим, видимо, является «проклятие ресурсов».

Постоянное и эволюционирующее исследование «проклятия ресурсов», создаваемого богатством добывающего сектора, показывает, что оно может иметь три серьезных негативных эффекта.

1. Повышение уровня бедности, сокращение экономического роста и замедление развития

Некоторые полагают, что, если страна богата ресурсами, то у ее народа должен повышаться уровень доходов на фоне бурного развития экономики. По утверждению Свтланы Цалик, все происходит как раз наоборот. Многочисленные исследования показали, что у стран, не имеющих нефти и прочих минеральных ресурсов, валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения выше, чем в странах, богатых ресурсами.

В период между 1960 и 1990 гг. экономический рост в бедных ресурсами странах в два-три раза превышал уровень стран, изобилующих ресурсами.

Из рассмотренных 48 стран (где с 1965 по 1995 гг. нефть составляла свыше 30% всего экспорта) почти половина по своему уровню развития входила в последнею треть, согласно Индексу человеческого развития ООН на 2002 год. Только одна четвертая их часть занимала места в верхней трети, хотя здесь следует отметить, что многие из этих стран, такие как Норвегия и Канада, являлись преуспевающими задолго до того, как экспорт нефть стал одним из главных источников их доходов. В реальности 12 из наиболее зависимых от минеральных ресурсов и 6 из наиболее зависимых от нефти стран входят в составленный Всемирным банком список государств с наибольшим внешним долгом – самых бедных стран мира.

В Саудовской Аравии году доход на душу населения упал с 28600 долларов в 1981 г. до 6800 долларов в 2001 г. В Эквадоре внешний долг вырос с 217 миллионов долларов (когда в 1972 г. там была обнаружена нефть) до 11,8 миллиарда долларов в 2002 г. В Анголе, как признал Международный валютный фонд (МВФ), ежегодно исчезает порядка 1 миллиарда нефтяных денег.

Нигерия, один из крупнейших экспортеров нефти, заработала с момента начала добычи нефти (40 лет назад) около 340 миллиардов долларов. Тем не менее ее жизненный уровень стремительно падает, и 70 процентов населения живет менее чем на один доллар в день. Как сказал в своем комментарии министр финансов страны, «мы бы жили сейчас гораздо лучше, если бы не нашли нефть. После появления нефти наш сельскохозяйственный сектор обрушился. Нефть сделала нас ленивыми. Когда я был маленьким, я знал, что для достижения успеха нужны мозги. Нефтяное поколение этого не чувствует. Мы развратились»[1].

ИЛЛЮСТРАЦИИ С МЕСТ

Чад – Стремление избежать «проклятия ресурсов»

Чад, бывшая французская колония в Центральной Африке, является вполне созревшим кандидатом на «проклятие ресурсов». Одна из беднейших стран на земле, Чад полностью зависит от эксплуатируемых с недавнего времени нефтяных запасов. Добыча нефти началась в 2003 г., и, по словам Оливера Мокома из Католической службы помощи, в потенциале она могла бы удвоить ВВП страны за пару лет. Однако 30 из последних 45 лет Чад потратил на периодические гражданские войны, одним из важных факторов которых явился контроль над нефтяными запасами. Нынешний лидер Чада пришел к власти в результате переворота в 1990 году.

Результатом такой истории стала также крайняя слабость демократических институтов страны. Как заявил Оливер Моком, «демократические реформы осуществляются только на словах. Сохраняется чрезмерная централизация власти, а законы постоянно нарушаются. Для истинно демократичных действий пространства практически не остается, и любые попытки значимых неправительственных инициатив и полноценного вовлечения граждан в процесс развития пресекаются».

Появившиеся в результате добычи нефти возможности привели к ряду гражданско-общественных попыток повлиять на проводимую политику и стоящие на повестке дня вопросы получения доходов. Проведенный в 1998 г. гражданско-общественный информационный семинар собрал вместе представителей различных неправительственных организаций, профсоюзов, организаций по защите прав человека и прав женщин, способствовал повышению информированности и вылился в создание новых сетей для проведения лоббистской и пропагандистской деятельности. Эти группы получили также возможность поддерживать связь с занимающимися нефтяными вопросами международными организациями.

Официальным каналом для гражданско-общественного участия в рассмотрении нефтяных вопросов является учрежденная в 1999 г. Коллегия по контролю и мониторингу нефтяных доходов (Collège de Contrôle et de Surveillance des Ressources Pétrolières, CCSRP). Гражданско-общественные группы имеют четыре официальных места в состоящей из девяти членов комиссии, целью которой является «обеспечение должного использования нефтяных доходов государственными институтами для снижения уровня бедности». Однако Оливер Моком сообщил, что правительство различными способами ограничивает полномочия CCSRP в области доходов, а однажды даже направило некоторую часть этих средств на приобретение оружия.[2] Репрессии всегда представляют собой угрозу. Оливер Моком заметил: «Отстаивание принципов прозрачности в управлении нефтяными доходами, хотя и является ключевым фактором при любом значимом развитии, пугает даже высшее руководство католической церкви в стране».

2. Коррупция и слабость демократии

Еще одной наиболее типичной характеристикой богатых ресурсами стран является высокий уровень коррупции при слабой системе государственного управления. Светлана Цалик подчеркивает: «Страны, обладающие богатыми природными ресурсами, в большинстве своем находятся в конце списка Всемирного банка в плане управленческих показателей».

Данную логику понять легко. Когда бедная страна начинает рассчитывать только на свои огромные природные богатства, и все соответствующие решения находятся в руках нескольких государственных чиновников, то возникает коррупция, проявляющаяся как минимум двумя способами. Во-первых, имеется очевидный риск, что переговоры между правительственными чиновниками и заинтересованными транснациональными корпорациями (тнк) могут привести к взяткам, особым привилегиям и прочим инструментам коррупции. Как отметил Мартин Тисне из Центральноевропейского университета, «транснациональные корпорации сами поощряют непрозрачные отношения. Им легче иметь дело с несколькими высокопоставленными чиновниками, чем с парламентскими комитетами».

Кроме того, поскольку доходы от нефти или горнодобывающей промышленности позволяют правительству стать «первым в городе транжирой», заинтересованные стороны стараются держаться к нему поближе, склоняя правительственных чиновников к трате денег в своих целях, независимо от того, приносят ли эти прибыли какую-либо реальную пользу, – это процесс, известный как «погоня за рентой».

3. Насилие и гражданская война

Доведенное до крайности сильное желание осуществлять контроль политической власти в богатых ресурсами странах часто выходит за рамки простой коррупции и принимает форму насилия и гражданской войны. По мнению Светланы Цалик, несколько проведенных исследований показали, что страны, экспортирующие природные ресурсы, крайне уязвимы к насильственным конфликтам. Исследования вскрыли не только некую корреляцию, но также и причинную связь между природными ресурсами и гражданской войной. Более того, подобные войны обычно длятся дольше и приводят к большим жертвам, чем при конфликтах, не связанных с захватом ресурсов. В результате богатые природными ресурсами страны тратят на военные нужды более значительную часть своего бюджета, нежели страны, таких ресурсов не имеющие.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ «ПРОКЛЯТИЯ РЕСУРСОВ»

Что же связывает ресурсные богатства с такими глубокими экономическими и политическими проблемами?

1. Неполная занятость

Развитие нефтегазового сектора требует значительных капитальных средств, но не рабочей силы. Для развития необходимы многочисленные инвестиции, которые, однако, не ведут к существенному увеличению количества рабочих мест. Например, на очень важный для экономики Азербайджана нефтегазовый сектор приходится менее 1 процента общего числа рабочих мест в стране. Поскольку большинство требуемой рабочей силы должно быть высококвалифицированным, то контролирующие добычу транснациональные компании часто заполняют свои вакансии за счет иностранцев из стран с более развитыми, чем в Азербайджане, высшим образованием и техническими секторами экономики.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 |