1.3 Тектоника

Мыльджинское поднятие выявлено и подготовлено к поисковому бурению площадными сейсморазведочными работами МОВ в 1960 – 62 гг.

В 1964 – 65 гг. в южной части Средневасюганского мегавала были поставлены дополнительные объемы работ. При этом проведено уточнение строения южной части Мыльджинской площади. По результатам работы весь сейсмоматериал был пересмотрен и представлен новый вариант структурной карты Мыльджинского поднятия по отражающему горизонту II, которая и легла в основу размещения поисково-разведочных скважин. В 1966-67 гг осуществлена детализация Мыльджинской площади. Кроме того, эти сейсморазведочные работы охватили южную периклиналь Мыльджинского поднятия. Сейсмический материал вновь был переинтерпретирован, и отстроен уточненный вариант структурной карты по отражающему горизонту II (подошва баженовской свиты). Эти построения и легли в основу подсчета запасов УВ по Мыльджинскому месторождению, проведенному в 1967 году. В дальнейшем детализировался восточный борт поднятия. Наиболее кондиционные структурные построения, основанные на более плотной сети сейсмических профилей, позволившей построить основу масштаба 1:50000, проведены в 1994 году.

Мыльджинская структура является центральным тектоническим элементом Мыльджинского куполовидного поднятия, по отражающему горизонту II представляет собой крупную антиклинальную складку северо-восточного простирания с размерами по оконтуривающей изогипсе – 2380 м 30х16 – 10 км и амплитудой 120 м. Поднятие осложнено центральным, южным, северным и западным куполами. Центральные и южные купола оконтуренные изогипсой – 2260 м, а северный и западный – 2300 м. При этом 2 последних имеют четко выраженную северо-западную направленность удлиненной оси складки. Более крутые углы наклона структурных поверхностей отличаются для восточного борта и северной периклинали поднятия.

Юго-западная часть Мыльджинской площади осложнена дизъюнктивным нарушением, которое явилось проводником флюидов из юрских отложений в меловые, в результате чего и сформировались вторичные газоконденсатные залежи в пластах.

Мыльджинское поднятие на структурной основе представлено контрастной антиклинальной складкой северо – восточного простирания с размерами по оконтуривающей изогипсе – 2300 м 25х5 км и амплитудой поднятия 75 м. В центральной, южной и юго-западной частях выделяются 3 куполовидные вершины, ограниченные сейсмоизогипсами соответственно – -2250 м, - 2260 м и –2290 м. В сравнении с картой 1966 г практически не выразился средний купол, уменьшилась площадь структуры в районе юга и юго-востока ее периклинали. Разрывная тектоника в виде групп незначительных по протяженности нарушений субмеридиональной ориентировки выделена в большей мере на восточном борту, и в меньшей – на западной.

Рассматривая разломы как элемент тектонической деятельности, следует определиться в масштабах их проявления на Мыльджинской площади. Действительно, многопластовая продуктивность на месторождении дает основание предполагать нарушенность земных недр, что способствовало межпластовому перетоку флюида. Однако, если рассматривать группу западных разломов, то их проявление не объясняет формирование газоконденсатной залежи в пласте Б![]() , развитом лишь на восточном борту поднятия. В то же время, наличие разломов восточного крыла непременно должно было способствовать перетоку жидких УВ в вышележащие отложения, чего также не наблюдается. Представляя, что проводящая разломная зона расположена восточнее Мыльджинского поднятия и связана с Чузикским грабен-рифтом, выделение которого не вызывает сомнений. Газообразные УВ, устремляясь вверх по разломной зоне, прежде всего распределялись по резервуарам, а затем улавливались крупными структурными формами (Мыльджинское поднятие) и далее конкретными ловушками (Мыльджинская структура). Наличие нефтяного флюида скорее всего связано с присутствием в разрезе нефтеметеринских свит (баженовская свита) и потенциально нефтепродуктивных толщ (межугольная толща, нижневасюганская подсвита). Именно их нефтегенерационная деятельность способствовала формированию залежи нефти в пластах Ю

, развитом лишь на восточном борту поднятия. В то же время, наличие разломов восточного крыла непременно должно было способствовать перетоку жидких УВ в вышележащие отложения, чего также не наблюдается. Представляя, что проводящая разломная зона расположена восточнее Мыльджинского поднятия и связана с Чузикским грабен-рифтом, выделение которого не вызывает сомнений. Газообразные УВ, устремляясь вверх по разломной зоне, прежде всего распределялись по резервуарам, а затем улавливались крупными структурными формами (Мыльджинское поднятие) и далее конкретными ловушками (Мыльджинская структура). Наличие нефтяного флюида скорее всего связано с присутствием в разрезе нефтеметеринских свит (баженовская свита) и потенциально нефтепродуктивных толщ (межугольная толща, нижневасюганская подсвита). Именно их нефтегенерационная деятельность способствовала формированию залежи нефти в пластах Ю![]() и Ю

и Ю![]() васюганской свиты.

васюганской свиты.

1.4 Нефтегазоносность

Промышленная нефтегазоносность месторождения связана с поровыми коллекторами пластов Ю![]() - Ю

- Ю![]() , Ю

, Ю![]() , Ю

, Ю![]() васюганской и Б

васюганской и Б![]() , Б

, Б![]() , Б

, Б![]() куломзинской свит.

куломзинской свит.

Первоначально залежь горизонтов Ю и Ю

и Ю![]() представлялась массивной с единым газоводяным контактом на абсолютной отметке -2321 м. В результате проведенной детальной корреляции и построения дифференцированных моделей для пластов Ю

представлялась массивной с единым газоводяным контактом на абсолютной отметке -2321 м. В результате проведенной детальной корреляции и построения дифференцированных моделей для пластов Ю![]() - Ю

- Ю![]() положения ГНК и ВНК приняты едиными на абсолютных отметках соответственно –2321 и –2334 м по геофизическим данным и результатам опробования скважин. Пласты Ю

положения ГНК и ВНК приняты едиными на абсолютных отметках соответственно –2321 и –2334 м по геофизическим данным и результатам опробования скважин. Пласты Ю![]() и Ю

и Ю![]() опробованы, в основном совместно с пластами Ю

опробованы, в основном совместно с пластами Ю![]() - Ю

- Ю![]() , поэтому ГВК принят для них условно по геофизическим материалам скважин 1, 4, 5, 15, 20, 22,27, 32 и 36 на той же отметке, что и для вышележащих пластов.

, поэтому ГВК принят для них условно по геофизическим материалам скважин 1, 4, 5, 15, 20, 22,27, 32 и 36 на той же отметке, что и для вышележащих пластов.

Залежь пласта Ю![]() вскрыта 5 скважинами на глубинах 2386 – 2416 м. Пласт распространен по площади неравномерно, на северо-западе (скв. 12, 32), юго-западе (скв. 29, 37, 10, 11) и в центральной части (скв. 56) замещен слабопроницаемыми разностями пород. Эффективная газонасыщенная толщина изменяется от 1,6 м до 4,0 м. Пласт опробован совместно с вышележащими пластами и отдельно в скважине 15, его продуктивная характеристика изучена слабо. При раздельном опробовании дебит газа составил 43,8 тыс. м3/сут на штуцере 7,9 мм. Положение ГВК принято на абсолютной отметке – 2321 м по аналогии с пластами Ю11 - Ю14.

вскрыта 5 скважинами на глубинах 2386 – 2416 м. Пласт распространен по площади неравномерно, на северо-западе (скв. 12, 32), юго-западе (скв. 29, 37, 10, 11) и в центральной части (скв. 56) замещен слабопроницаемыми разностями пород. Эффективная газонасыщенная толщина изменяется от 1,6 м до 4,0 м. Пласт опробован совместно с вышележащими пластами и отдельно в скважине 15, его продуктивная характеристика изучена слабо. При раздельном опробовании дебит газа составил 43,8 тыс. м3/сут на штуцере 7,9 мм. Положение ГВК принято на абсолютной отметке – 2321 м по аналогии с пластами Ю11 - Ю14.

Залежь газоконденсатная, пластовая, сводовая, литологически ограниченная. Размеры ее – 17,5Х2 км, высота 79 м. Газоводяная зона занимает 4,6 км2 или 13,4% от всей площади.

Залежь пласта Ю21 вскрыта 11 скважинами на глубинах 2392 – 2401 м. Пласт выдержан по площади, зоны его замещения отмечаются в виде небольших пятен в периферийных частях структуры.

Эффективная газонасыщенная толщина колеблется 1,2 – 6,0 м. Пласт опробован раздельно в скважине 1, где из него получен промышленный приток газа с конденсатом дебитом 153,2 тыс. м3/сут и 15 м3/сут на штуцере 12,5 мм соответственно. При совместном опробировании его с вышележащими пластами в скважинах 15 и 32 на высоких гипсометрических уровнях продуктивность пласта не оценена. ГВК принят также по аналогии с пластами Ю11 - Ю14 на абсолютной отметке –2321м. Залежь газоконденсатная, пластовая, сводовая, литологически ограниченная. Размеры ее 21Х4 км, высота 31 м. Газоводяная зона незначительная и равна 12,8 км2 или 16,7%.

Залежь пласта Ю14 вскрыта 19 скважинами на глубине 2365 – 2436 м. Пласт – коллектор, развит в северной и западной частях площади, на юге часто замещается глинистыми разностями. Эффективная газонасыщенная толщина составляет 0,8 – 11,2 м.

Залежь газоконденсатная с нефтяной оторочкой полного контура. Газовая часть пласта вскрыта 13 скважинами, нефтяная оторочка 6 скважинами. Раздельно пласт Ю![]() опробован в скважинах 44 и 53, в которых из нефтяной части получен приток нефти дебитом 4,6 – 17,6 м3/сут на 4 мм штуцере.

опробован в скважинах 44 и 53, в которых из нефтяной части получен приток нефти дебитом 4,6 – 17,6 м3/сут на 4 мм штуцере.

Залежь пласта Б16-20 вскрыта 11 скважинами на глубинах 2227 – 2281м. Пласт имеет очень сложное строение, распространен неповсеместно. Эффективная газонасыщенная толщина изменяется от 1,2 до 20,0 м. Газоносность его подтверждена опробованием в скважинах 32 и 4, в которых получены притоки газа с конденсатом дебитами от 27,3 до 102 тыс. ![]() / сут на 7,9 мм штуцере. Газоводяной контакт принят по нижнему отверстию перфорации в скважине 4 на абсолютной отметке – 2181 м. При опробовании пласта в скважинах 12 и 29 выше уровня ГВК получены притоки газа с водой, что объясняется негерметичностью эксплуатационных колонн. Остальная часть предполагаемой залежи не опробована. Залежь является пластовой сводовой, литологически ограниченной. Размеры ее 19 х 4,5 км, высота 40 м.

/ сут на 7,9 мм штуцере. Газоводяной контакт принят по нижнему отверстию перфорации в скважине 4 на абсолютной отметке – 2181 м. При опробовании пласта в скважинах 12 и 29 выше уровня ГВК получены притоки газа с водой, что объясняется негерметичностью эксплуатационных колонн. Остальная часть предполагаемой залежи не опробована. Залежь является пластовой сводовой, литологически ограниченной. Размеры ее 19 х 4,5 км, высота 40 м.

Залежь пласта Б10 вскрыта 13 скважинами на глубинах 2143 – 2245 м. Пласт фациально неустойчив и прослеживается только на восточном склоне структуры. Эффективная газонасыщенная толщина колеблется от 2,0 до 13,2 м.

При опробовании в скважинах получены промышленные притоки газа и конденсата дебитами до 386 тыс. м3/ сут и 68,6 м3/ сут соответственно (скв. 34). Положение ГВК определено на отметке –2162 м по подошве пласта в скважине 54. Залежь газоконденсатная, структурно-литологическая. Размеры залежи 19,0 х 4,0 км, высота 111 м. Газоводяная зона занимает 9,1 км2 или 11,4 %.

Залежи пласта Б8 вскрыты 4 скважинами на глубинах 2204 – 2227 м. Выявленные две залежи приурочены к центральному и южному куполам. Пласт хорошо выдержан по площади и разрезу. Эффективная газонасыщенная толщина изменяется от 2,0 до 6,4 м.

В пределах центрального купола пласт опробован в колонне скважины 1, получен промышленный приток газа дебитом 182 тыс. м3/сут на штуцере 12,6 мм. В скважине 24 приток газа получен при опробовании в процессе бурения. ГВК принят на отметке – 2003 м по материалам ГИС и результатам опробования в скважине 24. В пределах этого контакта предполагается наличие газоконденсатной залежи и на южном куполе (скв.15). Залежи газоконденсатные, пластово-сводовые, по всей площади подстилаются водой.

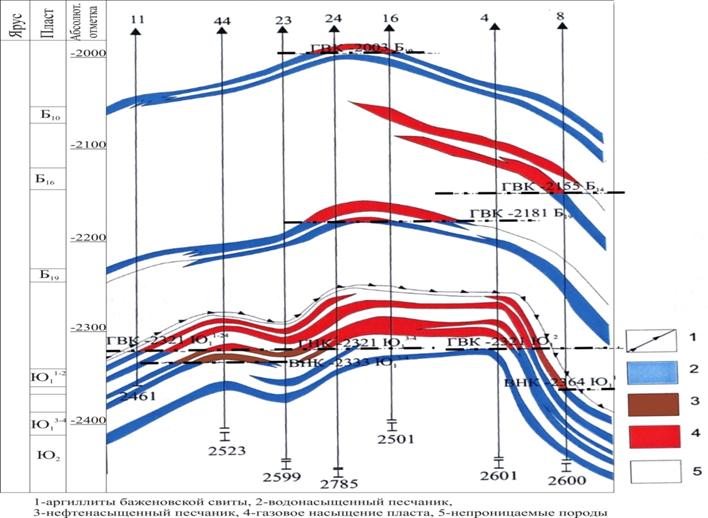

Рисунок 1.4 – Геологический разрез Мыльджинского месторождения

Размеры залежей 6,0 х 2,7 км (скв. 1), 5,2 х 4,0 км (скв. 15), высота соответственно составляет 11 и 13 м.

В отложениях палеозоя и тюменской свиты ( пласты Ю3 - Ю7) опробованные объкты были „сухими”, с непромышленными притоками УВ или с незначительными притоками воды.

1.5 Толщины продуктивных пластов

В распределении литологической неоднородности пласта Ю11 наблюдается субмеридиональная зональность. Полоса отсутствия коллектора проходит с севера на юго-восток, к востоку и западу от нее наблюдается последовательное чередование коллекторов различных типов.

Зона повышенных толщин пласта выделяется в юго-западной и северо-восточной частях структуры. Общая толщина пласта изменяется от 0 до 14,8 м, средневзвешенное ее значение равно в целом по пласту 3,6 м, для газовой зоны ее среднее значение 2,4-3,3 м, для газоводяной – 4,7 м, для нефтегазовой – 2 м. В пределах нефтяной оторочки на восточном склоне значение толщины изменяется от 2,4 до 8 м, составляя в среднем 3 м.

Пространственно-литологическая неоднородность пласта Ю12 отражается в наличии субмеридионально выдержанных зон либо его замещения, либо прослеживания различных его типов. Зоны отсутствия коллекторов локализованы в виде узких полос на западном борту структуры. На восточном крыле выделяется рукавообразное песчаное тело русловой фации с улучшенными ФЕС и повышенной толщиной (скв. 22). На общем фоне незначительных толщин выделяются отдельные зоны повышенных толщин в северо-восточной, центральной и западной частях. Общая толщина пласта Ю12 изменяется от 0 до 20 м при среднем ее значении 11,3 м. Газонасыщенная толщина изменяется от 0,4 до 5 м, в среднем составляя 2,4 м. Газовая зона характеризуется ее средневзвешенным значением, равным 2,5 и газоводяная – 1,5 м.

Толщина непроницаемого раздела между пластами Ю12 и Ю11 изменяется от 0,6 до 10,2 м, в среднем составляя 3,4 м.

Наблюдаемое для пласта Ю13 чередование коллекторов с различными ФЕС предположительно связано со стадийностью формирования поля коллектора в условиях прибрежной части моря. Наращивание песчаного покрова происходило в северо-западном направлении, что и обусловило полосовидное распределение коллекторских свойств пласта Ю13 .

Общая его толщина изменяется от 3,6 м. до 19 м. при среднем значении 8 м. Газонасыщенная толщина равна 6,0 м., причем в газовой зоне ее значение равно 6,5 м., а в нефтегазовой – 4 м. Средняя толщина нефтяной оторочки составляет 3,4м.

Толщина непроницаемого раздела между пластами Ю12 и Ю13 изменяется от 0,8 до 14,4 м., в среднем составляя 5,8 м.

Пласт Ю14 представлен чередованием полосовидных зон северо-восточной ориентировки с хорошими и средними значениями фильтрационно-емкостных характеристик. Зоны повышенных толщин приурочены к северо-восточной и юго-западной части резервуара, а глинизация коллектора отмечается в его центральной и западной частях.

Общая его толщина в отдельных частях достигает 14,4 м. при среднем ее значении 7,5 м. Газонасыщенная толщина изменяется от 0 до 11,2 м., в среднем по пласту равна 4,2 м., по газовой зоне – 4,4 м., по газонефтяной – 2,6 м. Толщина нефтяной оторочки изменяется от 1,2 до 6,4 м. при среднем ее значении 2,6 м.

Толщина непроницаемого раздела между пластами Ю13 и Ю14 изменяется от 0,4 до 6,8 м., в среднем составляя 2,7 м.

В распределении толщин пласта Ю21 отмечается закономерность увеличения их значений в юго-западной и северной части структуры. Его общая толщина изменяется от 4,8 до 16 м. при среднем значении 9,9 м. Газонасыщенная толщина в среднем по пласту составляет 4,9 м., изменяясь от 0 до 9,6 м. Газовая и газоводяная зона имеют средние толщины равные 5,2 и 2,4 м. Толщина раздела с вышележащим пластом колеблется от 6 до 18,4 м.

Пласт Ю![]() практически по всей площади представлен коллекторами небольшой толщины, и только небольшая его зона распространения (район скважин 1,3,15,27) характеризуется повышенными значениями толщин. Общая толщина в среднем равна 10,4 м., газонасыщенная – 2,1 м. Толщина непроницаемого раздела с пластом Ю

практически по всей площади представлен коллекторами небольшой толщины, и только небольшая его зона распространения (район скважин 1,3,15,27) характеризуется повышенными значениями толщин. Общая толщина в среднем равна 10,4 м., газонасыщенная – 2,1 м. Толщина непроницаемого раздела с пластом Ю![]() составляет 6,2 м.

составляет 6,2 м.

Пласт Б![]() на западном крыле структуры глинизируется. На остальной площади месторождения характеризуется значительными величинами толщин. Его общая толщина изменяется от 5,4 до 34,9 м., газонасыщенная – от 0 до 13,2 м. в целом по пласту, для газовой зоны ее среднее значение равно 6,1 м. для газоводяной – 4,0 м.

на западном крыле структуры глинизируется. На остальной площади месторождения характеризуется значительными величинами толщин. Его общая толщина изменяется от 5,4 до 34,9 м., газонасыщенная – от 0 до 13,2 м. в целом по пласту, для газовой зоны ее среднее значение равно 6,1 м. для газоводяной – 4,0 м.

1.6 Фильтрационно-емкостные свойства объекта

Пористость, проницаемость, начальная нефтегазонасыщенность.

Фильтрационно-емкостные свойства продуктивных пластов и нефтегазонасыщенность определялись лабораторными и промыслово-геофизическими методами, а фильтрационные свойства оценивались, кроме того по газогидродинамическим исследованиям.

В связи с низким выносом кернового материала по пластам Ю11, Ю12, Ю21 и Ю22 освещенность коллекторов анализами крайне неудовлетворительна. Для пластов Ю13 и Ю14 изученность лабораторными исследованиями можно считать удовлетворительной.

Для обоснования нижних пределов коллекторов использовалась статическая обработка промыслово-геофизических и керновых данных. По ее результатам за нижний предел коллектора принято значение относительной амплитуды ПС, равное 0,3 для газоносных и 0,4 для нефтеносных и водоносных пластов, что соответствует значениям пористости, равной 0,12, проницаемости – 0,0013 мкм2 , водонасыщенности 0,55 и глинистости 0,32 для газовых и соответственно 0,135; 0,0019; 0,53 и 0,27 для нефтеносных и водоносных пластов. Аналогичные значения параметров обоснованы для однотипных юрских коллекторов Лугинецкого месторождения. Однако учитывая, что интервального опробования пластов с различными фильтрационно-емкостными свойствами не проводилось, принятые условные значения носят условный характер. В связи с тем, что значительная часть коллекторов пластов Ю11, Ю12и Ю21, Ю22по значениям амплитуды ПС близки к предельным, необходимо подтверждение статистических материалов опробованием.

Пласт Ю11 по лабораторным исследованиям характеризуется изменением коэффициента пористости от 0,14 до 0,21 при среднем его значении 0,17.

По данным ГИС среднее значение равно 0,15 при изменении от 0,13 до 20,0. При значительном изменении проницаемости как по лабораторным, так и по данным ГИС их средние значение близки, незначительно отличается и остаточная водонасыщенность.

По пласту Ю12 значения параметров, определенные по данным ГИС, существенно отличаются от лабораторных определений. Объясняется это непредставительностью выборки керна, в которой почти половина образцов отобрана из пласта в скважине 22, вскрывшей зону улучшенных коллекторов.

Пласт Ю13 наиболее полно охарактеризован различными видами исследований, как по площади, так и по разрезу, имеет хорошую сходимость их результатов. Среднее значение его пористости по керновым данным, равно 0,17, по данным ГИС – 0,18, нефтенасыщенности, соответственно, 0,70 и 0,73. Отмечается существенное улучшение фильтрационных свойств пласта по сравнению с вышележащими пластами.[3]

Анализ сопоставления параметров пласта Ю14, определенных различными методами, показывает, что несмотря на различный объем обрабатываемой информации, они имеют близкие значения, что также как и для пласта Ю13, свидетельствует о более однородном литологическом составе пород.

По отложениям горизонта Ю4- пласты Ю21 и Ю22 - ФЕС изучены слабо. Статистическая обработка кернового материала выполнена по ограниченному его объему, особенно для пласта ограниченному его объему, особенно для пласта Ю22. Этим и объясняется существенное расхождение параметров, определяемых различными методами.

Пласт Б10 также недостаточно изучен лабораторными исследованиями, отмечается расхождение всех параметров, определенных различными методами.

Исходя из анализа результата статистической обработки параметров продуктивных пластов следует отметить:

Статистические выборки кернового материала по всем пластам за исключением пластов Ю13 и Ю14, являются непредставительными.

Параметры, определенные по данным ГИС, более равномерно распределен по площади и разрезу. Поэтому оценки емкостных свойств и насыщенностей приняты по данным ГИС для всех пластов, кроме пласта ![]() .

.

Для определения проницаемости для каждого пласта использованы статистические обработки и зависимости между гидродинамическими, промыслово-геофизическими и керновыми данными. В основу расчетов положены данные по проницаемости, определенные по гидродинамическим исследованиям. Несмотря на ограниченный объем имеющейся информации, коэффициенты корреляции зависимостей между выборками составляют 0,64 – 0,72.

1.7 Показатели неоднородности пластов

Анализ статистических характеристик неоднородности продуктивных пластов показывает, что наиболее неоднородными коллекторами являются пласты Ю11, Ю12, Ю22, Б10, характеризующиеся низкими значениями коэффициента песчанистости – 0,27 – 0,44. Коэффициент расчлененности для пластов юры незначительный (1,8 – 2,7), для пласта Б10 его среднее значение равно 7,8. Основные продуктивные пласты Ю13 и Ю14 довольно однородны по коэффициенту песчанистости и расчлененности (таблица 1.7).

Таблица 1.7 – Коэффициенты песчанистости и расчлененности

Пласт | Количество скважин | Коэффициент песчанистости (Кп) | Коэффициент расчлененности (Кр) | ||

Среднее значение | Коэффициент вариации, % | Среднее значение | Коэффициент вариации, % | ||

Ю | 27 | 0,4 | 9,2 | 2,3 | 69 |

Ю | 29 | 0,27 | 14,8 | 2,7 | 85 |

Ю | 40 | 0,83 | 6 | 2 | 105 |

Ю | 31 | 0,57 | 17,5 | 1,8 | 78 |

Ю | 31 | 0,44 | 12,9 | 2,3 | 39 |

Ю | 30 | 0,28 | 10,7 | 2,3 | 78 |

Б | 14 | 0,4 | 3 | 7,8 | 200 |

1.8 Запасы газа и стабильного конденсата

Запасы газа и конденсата, подсчитанные по юрским (суммарно по горизонтам Ю![]() и Ю

и Ю![]() ) и меловым отложениям (пласты Б

) и меловым отложениям (пласты Б![]() , Б

, Б![]() и Б

и Б![]() ) рассматривались ГКЗ СССР по результатам бурения 32 скважин. Утвержденные начальные запасы газа и конденсата по категории В + С

) рассматривались ГКЗ СССР по результатам бурения 32 скважин. Утвержденные начальные запасы газа и конденсата по категории В + С![]() составляет 91567 млн. м

составляет 91567 млн. м и 9543/6949 тыс. т. Запасы газа и конденсата категории С2 учтены в количестве 7596 млн. м

и 9543/6949 тыс. т. Запасы газа и конденсата категории С2 учтены в количестве 7596 млн. м![]() и 891/552 тыс. т. соответственно (табл. 1.8).

и 891/552 тыс. т. соответственно (табл. 1.8).

После подсчета запасов на месторождении пробурено 12 скважин, уточнивших его геологическое строение. Было подтверждено наличие нефтяной оторочки в пластах Ю![]() и Ю

и Ю![]() , после чего в 1983 – 1984гг осуществлен подсчет запасов нефти категории С

, после чего в 1983 – 1984гг осуществлен подсчет запасов нефти категории С![]() в количестве 10960/3170 тыс. т (протоколы ЦКЗ Мингео СССР от 01.01.2001г и от 01.01.2001г).

в количестве 10960/3170 тыс. т (протоколы ЦКЗ Мингео СССР от 01.01.2001г и от 01.01.2001г).

В 1995 – 1996гг институтом ТомскНИПИнефть проведена детальная корреляция разреза верхнеюрских отложений, в результате чего в объеме горизонтов Ю![]() и Ю

и Ю![]() выделены пласты Ю

выделены пласты Ю![]() , Ю

, Ю![]() , Ю

, Ю , Ю

, Ю![]() , Ю

, Ю![]() и Ю

и Ю![]() .

.

Таблица 1.8 – Запасы газа и стабильного конденсата

Пласт | Начальные балансовые запасы газа, млн. м | Начальные балансовые запасы стабильного конденсата, тыс. т | Начальные извлекаемые запасы стабильного конденсата, тыс. т. | |||

В + С | С | В + С | С | В + С | С | |

Ю | 78441 | - | 8001 | - | 5993 | - |

Б | 1070 | - | 109 | - | 82 | - |

Б | 11320 | 6487 | 1358 | 778 | 815 | 467 |

Б | 736 | 1109 | 75 | 113 | 6946 | 85 |

Итого по м/ю | 91567 | 7596 | 9543 | 891 | 552 |

Определение подсчетных параметров продуктивных пластов проводилось дифференцированно по пластам Ю , Ю

, Ю![]() , Ю

, Ю , Ю

, Ю![]() , Ю

, Ю![]() , Ю

, Ю![]() по зависимостям, построенным по керновым данным для горизонта Ю

по зависимостям, построенным по керновым данным для горизонта Ю![]() Мыльджинского месторождения. Пористость и газонасыщенность определялись взвешиванием по толщине.

Мыльджинского месторождения. Пористость и газонасыщенность определялись взвешиванием по толщине.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |