ЛЕКЦИЯ 15

Хемогенные осадочные месторождения

В эту группу относят месторождения солей, окисных и карбонатных руд железа и марганца, железомарганцевых конкреций океанического дна, части бокситов.

Среди рассматриваемых месторождений выделяют два типа – сформированные из истинных растворов и из коллоидов. К первому относят месторождения солей и рассолов, ко второму – металлов. Отличие данной группы месторождений от гидротермальных образований заключается в низкой температуре минералообразования.

Месторождения солей и рассолов.

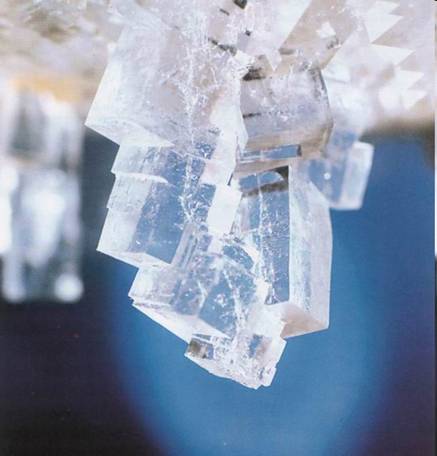

Образование месторождений солей связывают с процессом соленакопления в осадочных солеродных бассейнах – галогенезом. Выделяют три типа галогенеза – хлоридный, сульфатный и содовый (карбонатный). Им соответствуют хлоридные, сульфатные и содовые соленосные толщи. В рассматриваемых месторождениях галит (NaCl) является сквозным и доминирующим (преобладающим) во всех галогенных отложениях. Сильвин (KCl) также может присутствовать во всех ассоциациях, однако наиболее распространен в хлоридной и сульфатно-хлоридной группах. Комплексы солесодержащих пород называют эвапоритами.

Характерными чертами рассматриваемых месторождений являются:

1) отчетливый географический и палеогеографический контроль солеобразования, заключающийся в связи с аридными климатическими зонами и выровненным рельефом;

2) локализация в соленосных, преимущественно хемогенно-осадочных толщах и связь с первично красноцветными тонкообломочными отложениями;

3) отчетливый стратиграфический контроль рудных залежей;

4) приуроченность к эпохам соленакопления;

5) расположение месторождений в крупных зонах погружения (депрессионных зонах), отличавшихся некомпенсированным прогибанием и высокой скоростью накопления солей;

6) пластовая, иногда штоковидная форма рудных тел с большой мощностью, достигающей 700-800 м и площадью распространения от 5-6 тыс. км2 до n´100 тыс. км2 и более 1 млн км2.

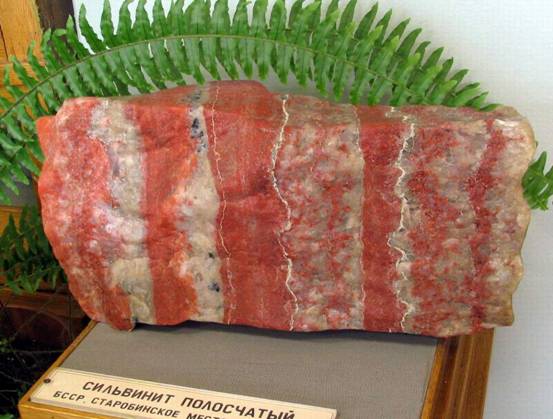

7) характерные ленточные текстуры руд, часто нарушенные оползневыми деформациями, присутствие текстур растворения.

8) обязательное присутствие в разрезах перекрывающей соли бронирующих глинистых толщ.

Галит

Сильвинит полосчатый. Старобинское м-ние, Белоруссия. Образец: Музей камня (геол. музей ОАО "Апатит"). Фото: ©

geo. *****/druza/m-mus_Kirovsk_DT. htm

Таблица.

Геохронологическое положение некоторых соленосных бассейнов

Возраст образования | Регион |

Неогеновый | Прикаспийский, Закавказье, Восток Средней Азии, Испания, Португалия, Франция, Германия, Польша, Румыния, Турция, Северная Африка, Пакистан, Северная Америка |

Позднеюрский - раннемеловой | Средняя Азия, Франция, Англия, Северная Африка, Северная и Южная Америка |

Пермский | Соликамский (Предуралье), Прикаспийский, Цехштейновый (Центрально-Европейский), Донбасский (Украина), Северо-Американский |

Девонский | Минусинский, Донбасский и Припятский (Украина), Северо-Американский |

Кембрийский | Ангаро-Ленский (Сибирь), Ирано-Пакистанский |

Современные районы образования эвапоритов располагаются исключительно в аридных областях (Кара-Богаз-Гол, восточный Прикаспий; Мертвое море, Ближний Восток; пустыни многих регионов).

Имеются собственно соляные, соленосные и вмещающие их осадочные породы. Соленосные породы чаще всего ассоциируют с хемогенными карбонатными и терригенными песчано-глинистыми красноцветными отложениями, реже с биогенными и вулканогенными образованиями. Как правило, разрез галогенной формации представляет собой регрессивную серию отложений. Наиболее распространены галитсодержащие, менее – калийно-магниевые, еще реже – содовые. Характерны фациальные переходы соленосных отложений с одной стороны в морские карбонатные, а с другой – в глинистые континентальные. Отложения, вмещающие залежи гипса, галита и сильвина, представлены красноцветными породами. Толщи, содержащие содовые минеральные ассоциации, минералы бора и цеолиты, располагаются только в сероцветных комплексах.

Незначительное количество терригенного и биогенного генезиса объясняется условиями образования соленосных толщ. Большое количество терригенного материала подавляет образование эвапоритов. Аридные условия и высокая соленость стерилизуют водоемы, что обусловливает незначительное развитие биогенных осадков.

Солеобразование отмечено во всех геологических периодах фанерозоя (таблица), однако наиболее крупные скопления солей сопровождают эпохи начала и завершения крупных геотектонических циклов: байкальского (кембрий), каледонского (силур - ранний девон), герцинского (пермь), киммерийского (поздняя юра – ранний мел), альпийского (миоцен). Образование эвапоритов связано с возникновением протяженных бессточных водоемов в рифтовых структурах I и II стадии цикла Уилсона (Днепрово-Донецкая впадина и др.), и с возникновением тыловых прогибов в IV и отчасти V стадии (Предуральский, Предкарпатский и др. прогибы). Калийные соли встречаются исключительно в платформенных структурах, натровые и магниевые не имеют этого ограничения. Депрессионные зоны соленакопления должны быть отгорожены от открытых морских бассейнов и часто включают промежуточные бассейны, в континентальных условиях они должны быть конечными водоемами стока.

Солеродные бассейны существенно различаются размером (от первых тысяч до миллионов км2). Залежи каменной соли занимают от 6 до 70 % площадей бассейнов. Месторождения калийных солей всегда располагаются внутри галитовых бассейнов, занимая от 5 % (Рейнский грабен) до 24 % (Предкарпатский прогиб) и даже 40 % (Верхнекамское месторождение). Наиболее крупными солеродными бассейнами были кембрийские Восточно-Сибирский и Ирано-Пакистанский и пермские Восточно - и Западно-Европейский.

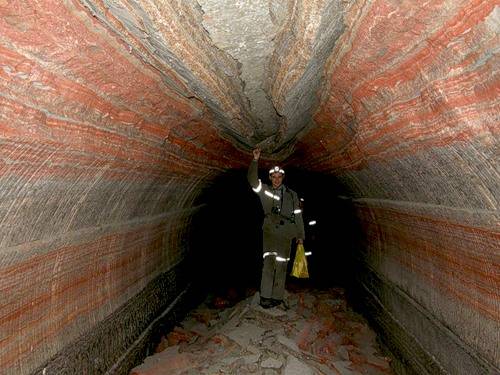

Пласты солей характеризуются внутренним ритмичным строением. Как правило, в основании ритмов залегают гипс-ангидритовые слои, выше переходящие в горизонты галита, далее сменяемого карналлитом (KMgCl3´6H2O). Соленосные формации могут слагать толщи до 700 м и более. Калийные соли занимают часть от галитовых толщ и встречаются либо в виде маломощных (0.5-1.5 м) прослоев и линз, либо одного или нескольких мощных (до 25 м) пластов.

Подземная выработка, пласты калийной соли - красного цвета, глубина 440м. от поверхности. г. Солигорск, Беларусь

http://fotki. *****/users/saliz-2002/view/35096

Типичны текстуры ленточной слоистости, интерпретируемые как сезонные или годовые слойки. Часто встречаются текстуры оползания, обрушения и растворения, свидетельствующие о сложных диагенетических и постседиментационных процессах растворения и преобразования соленосных отложений.

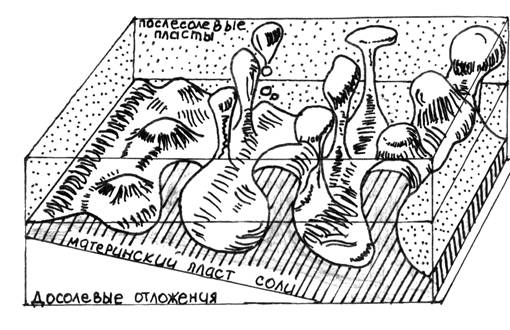

Характерной особенностью толщ эвапоритов является проявление соляной тектоники, или галотектоники – вязко-пластической деформации солей и соленосных глинистых пачек. Особенно ярко это выражается в древних месторождениях, где мощные залежи соли перекрыты вышележащими толщами. Под действием литостатического или тектонического давления соляная залежь начинает «течь», передвигаясь в зону с меньшим давлением и формирует при этом причудливые складки нагнетания. Там, где мощность вышележащих отложений небольшая, соль может прорывать их и выдавливаться вверх, формируя соляные купола (диапиры) (нужен рисунок).

Сложносмятая толща соли в соляном куполе.

Горлебен, ФРГ. Ширина фото – 1,5 м.

Соляные купола в Северо-Германской впадине

Salt Dome in the Zagros Mountains, Iran.

http://gorod. *****/index-.php

Существует четыре типа месторождений солей:

1) современные рассолы соленосных озер (рапа), представляющие собой поверхностные скопления гидроминерального сырья;

2) рассолы подземных вод (подземное гидроминеральное сырье);

3) соли современной садки;

4) древние соли.

Представления об образовании солей.

О механизме образования залежей солей существует несколько гипотез. По одной из них (-Гофф, и др.) соли образуются из морской воды путем ее естественного солнечного испарения. По Вант-Гоффу предполагается следующая последовательность солеобразования: кальцит + доломит ® гипс ® галит + гипс ® галит + ангидрит ® галит + полигалит ® астраханит + эпсомит ® сульфаты калия и магния ® каинит ® карналлит ® бишофит. предложил более простой ряд: гипс ® галит ® эпсомит ® гексагидрит ® карналлит ® бишофит ® бораты.

Данная последовательность минералообразования подтверждается экспериментами по выпариванию морской воды. Однако в природных эвапоритах относительно повышена доля гипса и понижена – сульфатов натрия и магния. Обеднение магнием сопровождается осаждением доломита и глинистых минералов. Эти отличия можно объяснить явлениями взаимодействия рассолов и твердой фазы и участием глинистых веществ в образовании осадков.

Залив Кара-Богаз-Гол, Туркмения

Другое противоречие связано с необходимостью выпаривания гигантских объемов воды для образования мощных (n ´ 100 м) пластов (из десятикилометрового слоя морской воды получается слой соли мощностью 140 м). Это несоответствие объясняется гипотезой А. Оксениуса. По его представлениям соли накапливаются в замкнутом водоеме, отгороженном от открытого бассейна подводным или надводным барьером (баром). За счет интенсивного испарения в жарком климате уровень воды в заливе резко понижается, в результате чего из открытого бассейна туда поступают дополнительные объемы морской воды.

Баровая модель солеродного бассейна.

При отделении залива от моря соленакопление происходит в четыре стадии:

1) кристаллизация карбонатов и гипса;

2) осаждение галита с гипсом и образование маточного рассола с солями калия и магния;

3) периодическое осаждение ангидрита;

4) выпадение из маточного рассола легкорастворимых солей калия и магния. Таким образом образуются современные залежи солей в заливе Кара-Богаз-Гол (Туркмения).

Для сохранения месторождений от размыва они должны быть перекрыты бронирующим чехлом глинистых отложений. При отсутствии водонепроницаемого экрана залежи солей растворяются сверху, формируя так называемый «кэпрок» - покрышку из гипса, ангидрита, глины и других малорастворимых минералов и пород. Иногда здесь накапливаются руды бора.

Месторождения соды и бора возникают при вымывании натрия и бора из туфогенно-осадочных, вулканических и интрузивных пород, расположенных в древних озерных солеродных бассейнах. Образование солей происходит при испарении рассола и его взаимодействии с ранее выделившимися минералами. Такое происхождение имеют многие содовые месторождения США.

В целом, накопление солей может происходить двумя путями: 1) выпадение последовательного ряда солей (сперва – труднорастворимые, затем – все более легкорастворимые) при сокращении площади замкнутого солеродного бассейна; 2) концентрирование и выпадение легкорастворимых (калийных и магниевых) солей при поступлении новых порций воды в солеродный бассейн. Наиболее распространен первый механизм, при котором происходит формирование месторождений гипса, галита и тонких пластов калийных солей. Второй механизм встречается редко, но именно с ним связано образование мощных калийных и содовых залежей.

Озеро Баскунчак

Озеро Сёрлз (Searles Lake), Калифорния, США

http://gorod. *****/index-.php

Гора Сдом, Израиль.

http:///8901.html

Месторождения, возникающие из коллоидных растворов

К этому классу отнесены осадочные месторождения железа, марганца и алюминия. Среди месторождений железа и марганца выделяется три разновидности: оолитовых руд; железо-марганцевых конкреций, железистых и марганцевых кварцитов (метаморфизованные залежи).

Для рассматриваемых месторождений характерны следующие особенности:

1) ассоциация месторождений с сероцветными терригенными, туфогенно-осадочными, черносланцевыми и угленосными формациями гумидных климатических зон, выполняющими озерные, морские и океанические впадины;

2) фациально-геохимическая и минеральная зональность оруденения относительно береговой линии;

3) стратиграфический контроль оруденения, пластообразная форма рудных тел;

4) приуроченность оруденения к определенным металлогеническим эпохам накопления руд Fe, Mn и Al;

5) оолитовые, конкреционные и микрослоистые текстуры руд.

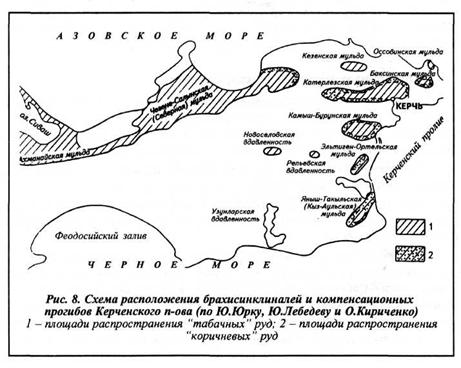

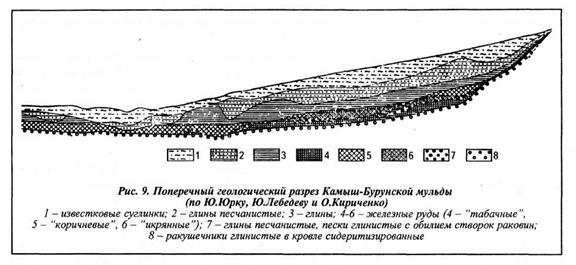

Рудные тела залегают в отложениях, которые накапливались в мелководных озерах, заливах, бухтах, лагунах и на океаническом дне. Наиболее крупные месторождения бурых железняков и окисных марганцевых руд занимают обширные мульды (округлые синклинальные складки) в платформенном чехле, как, например, Камыш-Бурунская структура Керченского железорудного месторождения (нужен рисунок).

В связи с различной геохимической подвижностью соединений железа, марганца и алюминия происходит их дифференциация в прибрежной зоне. При этом ближе всего к берегу накапливаются бокситы (Al), затем в верхней части шельфа откладываются железные руды, а еще дальше, в нижней части шельфа, происходит садка марганцевых руд (нужен рисунок).

В каждом конкретном рудоносном бассейне концентрация Al, Fe и Mn подчиняются определенным условиям седиментации. Для железа наблюдается следующий порядок рудоотложения (по мере удаления от берега): 1) окисные (коричневые); 2) окисные и гидросиликатные (табачные); 3) окисные с сидеритом, анкеритом и гидроокислами Mn (икряные); 4) сидеритовые; 5) пирит-марказитовые. То есть ближе всего к берегу формируются оксидные руды, далее (через переходные разновидности) возникают преимущественно карбонатные и сульфидные залежи. Сходная зональность (отсутствуют неустойчивые сульфиды Mn) наблюдается и для марганцевых руд.

выделил семь главных осадочных металлогенических эпох: докембрийскую, кембрийскую, ордовикскую, силурийскую, каменноугольную, юрскую и кайнозойскую, связанных в целом с периодами выравнивания и образования мощных кор выветривания. Для железа главными металлогеническими эпохами считаются докембрийская (протерозойская) и юрская, включающие громадные по запасам (десятки млрд. т) рудные провинции.

Для марганца помимо крупных докембрийской, раннепалеозойской и каменноугольной эпох выделяется уникальная олигоценовая эпоха, к которой относятся крупнейшие в мире месторождения Украины (Никопольское), содержащее 75 % мировых.

Для месторождений осадочных бокситов важнейшими эпохами являются: девонская (месторождения Урала), карбоновая (Средняя Азия), мезозойская и палеогеновая (Средиземноморская провинция), плиоцен-четвертичная (Ямайка и Гаити).

Пластовая форма рудных тел и согласное их залегание в осадочных толщах прямо указывают на осадочно-диагенетическое происхождение руд. Характерно тонкое переслаивание собственно рудных слоев и прослоев ракушняков, глин или песков. Мощность залежей бурых железняков и оксидно-марганцевых руд составляет метры – десятки метров, протяженность – многие километры.

В месторождениях бокситов, как правило, встречаются рудные тела неправильной формы, часто гнездовые, которые подстилают рудные пласты. Это объясняется приуроченностью переотложенных бокситов к закарстованной поверхности карбонатных пород. Осадочные бокситы часто ассоциируют с собственно карстовыми остаточными месторождениями. Рудоносные зоны прослеживаются на десятки километров по простиранию. В типичных разрезах бокситов нижняя часть представлена образованиями красного цвета (за счет примеси гидроокислов железа) и бобовой (оолитовой) текстурой; верхняя же часть сложена зеленовато-серыми и пестроцветными массивными и слоистыми бокситами.

Для руд характерны оолитовые, конкреционные, бобовые, микрослоистые, кластогенные и биогенные текстуры, примесь глинистого и песчаного терригенного материала. Для докембрийских месторождений типичны слоисто-олосчатые и плойчатые текстуры руд. В месторождениях бурых железняков железистые хлориты (шамозит и др.) и гидроокислы железа (гётит, гидрогётит) считаются первичноосадочными образованиями, возникшими в подвижной водной среде. Они слагают оолиты и их цемент. Сидерит в рудах поздний диагенетический. В оолитовых железных рудах встречаются глауконит, фосфаты и карбонаты.

Железо-марганцевые конкреции встречаются в современных озерно-болотных отложениях и на дне морей и океанов. Помимо основных компонентов, конкреции содержат значительное количество Co, Ni, Cu, Pb, Zn, V и др. Современные железомарганцевые конкреции дна Мирового океана прослежены до глубины 6 км и при мощности в десятки см занимают огромные площади. Запасы руды достаточны для эксплуатации в течение несколько столетий.

Представления о рудообразовании.

Источниками рудообразующего вещества служили латеритные коры выветривания и гидротермальные системы дна океана. Перенос Fe и Mn осуществлялся в виде коллоидных и истинных растворов, Al – преимущественно в виде тонкой механической взвеси. Причинами рудоотложения являлись разнообразные геохимические барьеры (электролитный, разрушающий коллоиды, окислительный, щелочной и др.). Образование оолитовых текстур происходило, вероятнее всего, двумя способами:

- последовательное многослойное минералообразование на затравках при перекатывании растущего материала по дну неглубокого водоема;

- рост микроконкреций в рыхлых осадках (основной способ).

Рудные формации хемогенных осадочных месторождений

1) Гипс-ангидрит-галитовая;

2) галит-карналлитовая с солями магния;

3) содовая;

4) современных и древних рассолов с промышленными концентрациями бора, йода, брома, щелочных и щелочно-земельных металлов

Курорт «Сходница», Трускавец

http://putivka. mandrivnuk. info/skhidnicya/41-kurort-sxodnica. html

5) бурых железняков с оолитовыми шамозит-гетит-гидрогетитовыми и сидеритовыми рудами;

Добыча осадочных руд Fe, Казахстан

http://www. kostanay. /rus/kostanaiskaja_oblast-155%7C156.html

6) псиломелан-пиролюзитовая с родохрозитом;

Никопольское месторождение марганцевых руд

7) железомарганцевых конкреций дна Мирового океана

Железо-марганцевая конкреция со дна Тихого океана (5 см). Фото .

http://geo. *****/druza/33_32.htm

8) диаспор-бёмитовая (бокситовая) в известняках

Боксит оолитовый

dic. *****/dic. nsf/ruwiki/13994

9) хемогенных известняков и доломитов.