О законах обучения

Закон — более общая и более строгая категория, чем принцип. Он отражает внутреннюю необходимую связь явлений и процессов, существующих независимо от субъекта, познающего эти законы.

Но, прежде чем приводить формулировки законов обучения, следует признать, что обучение, как и любой социальный процесс, складывается из целенаправленной деятельности и сотрудничества его субъектов — людей, живущих по своим планам и с использованием своих средств. В связи с этим представляется, что для такого социального процесса, как обучение, формулировка понятия закона будет чрезвычайно затруднена.

Но деятельность людей связана со средой, она определяется историческим опытом человечества, его технологической вооруженностью и закономерностями развития коллективного сознания. Отсюда следует, что обучение, будучи субъективным по социальным корням, тем не менее является объективным феноменом и подчиняется объективным законам.

определяет: "Законом в дидактике можно считать внутреннюю существенную связь явлений обучения, которая обуславливает их необходимое проявление и развитие". В научных трудах отечественных дидактов , , даны формулировки и трактовки законов, признанных педагогической общественностью:

• Закон социальной обусловленности целей, содержания и методов обучения;

• Закон развивающего и воспитывающего влияния обучения на учащихся;

• Закон обусловленности результатов обучения характером деятельности и общения учащихся;

• Закон целостности и единства педагогического процесса;

• Закон взаимосвязи и единства теории и практики в обучении;

• Закон взаимосвязи и взаимообусловленности, групповой и коллективной учебной деятельности.

Все эти законы имеют объективные источники и действуют в любых формах обучения. Законы действуют в области педагогической практики, регулируя ее через систему принципов обучения.

9. Пропедевтический курс информатики

Теоретические аспекты пропедевтического курса

Две главнейшие задачи информатики в школе — формирование стиля мышления учащихся и совершенствование предметных методик (см - "Ди-дактическое обоснование школьного курса информатики" 1), соответствуют двум направлениям изучения информатики: мировоззренческое (информационные связи объектов и процессов современного мира) и технологическое (планирование и организация деятельности человека в мире). Обе они в равной мере требуют ранней постановки курса информатики. Исходя, с одной стороны, из целей формирования стиля мышления, а с другой стороны, из условий (именно в начальной школе начинает складываться мышление молодого человека), можно сделать однозначное заключение: курс информатики должен начинаться в младших классах школы.

В дидактическом обосновании школьного курса информатики подчеркивалось фундаментальное, методологическое значение основных навыков операционного стиля мышления. По своей фундаментальности они могут ставиться в один ряд с развитием количественных и пространственных представлений, с умением абстрагировать, схематизировать, с другими фундаментальными элементами математического развития. Именно этой фундаментальностью обосновывали выдающиеся советские математики и педагоги и введение понятий "множество", "признак", "отношение", "классификация" в начальную школу при реформировании методики школьной математики в первые послевоенные годы.

Проводя параллель между основными умениями и навыками операционного мышления и математического развития школьников, можно прийти к тому же важному выводу о необходимости курса раннего обучения информатики в школе. Формирование навыков операционного стиля мышления должно начинаться одновременно с выработкой основных математических понятий и представлений, то есть в младших классах начальной школы. Такая организационная схема позволяет естественно ввести операционный стиль мышления в систему умений и навыков, формируемых школой.

Изучение основ информатики в более позднем возрасте оказывается связанным с необходимостью ломать установившиеся взгляды и привычки, что существенно осложняет и замедляет процесс обучения и воспитания.

Второй из названных выше аргументов информатизации школьного образования — совершенствование предметных методик — с той же очевидностью требует курса раннего обучения информатике: основным понятиям этой дисциплины и ранней выработки навыков общения с компьютером. В самом деле, для того чтобы (и перед тем, как!) применять компьютер на предметных уроках, следует добиться полного автоматизма в использовании этого дидактического инструмента. Важно, чтобы для школьника не становились проблемами поиск той или иной клавиши, ориентация в представленной на экране учебной информации, операции сохранения промежуточных данных и результатов. В противном случае (как это неоднократно наблюдалось) ученики на уроке — компьютеризованной лабораторной работе — по химии, истории, иностранному языку и т. п. затрачивают время, испытывают психологическую перегрузку, дополнительные умственные усилия на второстепенные (по отношению к изучаемой дисциплине) операции с технологическим инструментарием.

Эта ситуация давно (задолго до появления компьютеров) проверена школой: дети сначала учатся читать и писать, а только после этого эффективно осваивать другие предметные дисциплины. Точно так же сейчас без овладения современными информационными технологиями на уровне навыков трудно говорить о совершенствовании частных предметных методик.

Практическая апробация пропедевтического курса

Начиная с 1985 года, когда на уровне правительства страны было принято решение об обязательном обучении школьников основам информатики, прочно укрепился стереотип представления об информатике как школьном предмете, изучение которого должно происходить в юношеском (а не детском!) возрасте, именно в старших классах средней школы. Однако, зная новейшую историю России, совсем нетрудно понять, что в этих высоких решениях были учтены не столько дидактические основания, сколько чисто конъюнктурные, экономические и даже политические положения.

Действительно, с одной стороны, было ясно, что тогда, в 1985 году, уже невозможно было откладывать далее задачу информатизации общества и, следовательно, компьютеризации школьного образования перед угрозой превращения могучей державы в полуколониальную страну. С другой стороны, если уроки информатики в 9—10-х классах, вообще говоря, можно было реализовать как теоретический безмашинный курс, то в начальной школе, где наглядность учебного материала в силу одного из основных дидактических принципов имеет решающее значение, это попросту немыслимо. Если к тому же учесть, что начальная школа по Конституции является обязательным этапом образования, а к выпускным классам полной средней школы контингент обучаемых существенно сокращается, то курс "Основы информатики и вычислительной техники IX—X" давал возможность хотя бы в некоторой степени уменьшить пропасть между педагогическими требованиями и экономической ситуацией, не позволявшей в то время иметь в каждой школе кабинет информатики.

Таким образом, стереотип представления о положении курса информатики в школьном учебном плане — "информатика должна изучаться в старших классах" — в принципе неверен. Единственной аргументацией такого положения мог служить уровень отечественной экономики, не позволявший обеспечить школу необходимым количеством вычислительной техники.

Наряду с приведенными выше теоретическими аргументами в пользу раннего обучения информатике приводились такие практические доказательства, как многочисленные педагогические эксперименты по обучению программированию и информатике детей младшего школьного и даже дошкольного возраста. Эти разнообразные эксперименты как за рубежом (США, Франция, Болгария и др.), так и в нашей стране убедительно показали, что дети младшего школьного возраста не только могут усвоить приемы программирования, но (что гораздо важнее) быстрее, прочнее и естественнее осваивают фундаментальные понятия информатики, которые способствуют формированию мировоззренческих концепций ребенка.

Вместе с тем эти эксперименты, убеждавшие практиков, обнаружили глубокую нишу между ранним обучением информатике в начальной школе и утвержденной Министерством образования программой базового изучения информатики в выпускных классах. И хотя в каждом отдельном случае педагоги-экспериментаторы находили решения проблем "стыковки", эти решения не могли претендовать на обобщение, прежде всего потому, что они исходили из условий конкретной, локальной ситуации, или элитарности учебного заведения, или профессиональной ориентации информатической подготовки школьников.

Только сравнительно недавно одновременно с подготовкой и декларированием Государственного стандарта общего образования, включающего три компонента — федеральный, региональный (национально-региональный) и компонент образовательного учреждения (школьный), был принят и стандарт преподавания учебного предмета "Информатика и ИКТ". К сожалению, место для раннего информатического образования сейчас зафиксировано только в школьном компоненте, имеющем наибольшие ресурсные ограничения.

Основное (девятилетнее) общее образование является сегодня обязательным, оно должно иметь относительную завершенность. Поэтому федеральный компонент выстроен концентрически: первый концентр — начальное общее и основное общее, второй концентр — среднее (полное) образование. В соответствии с концентрами стандарт предусматривает этапность внедрения: федеральный компонент вводится с 2005/2006 учебного года в 9-х классах для организации предпрофильной подготовки, но уже с 2006/2007-го — в 1-, 5- и 10-х классах.

Поэтапный период введения стандарта завершается в 2010 году.

Таким образом, и теория, и практика педагогики сошлись в необходимости сквозного непрерывного информатического образования, начинающегося с первых школьных шагов и завершающегося (если говорить о школьном этапе образования) с последним школьным звонком.

При этом совершенно ясно (опять-таки исходя из основных целей школьной информатики), что речь идет не о профессиональной подготовке или обучении ремеслу программиста в рамках школьного предмета, а об общеобразовательном курсе, который, по существу, представляет собой курс информационной культуры.

В первом из двух названных выше концентров отчетливо выделены две его части — начальная школа и центральные классы средней. Сейчас формируются их очертания. При этом основной миссией курса информатики в начальной школе является пропедевтика фундаментальных понятий информатики и основных приемов новых учебных информационных технологий. Тем самым курс раннего обучения информатики становится пропедевтическим , готовящим школьников к последующему систематическому изучению информатики и коммуникационных технологий как в концентре основной школы (V—VII), так и в базовой (VIII—XI), включающей предпрофессиональную подготовку выпускников.

Предвидя место систематического раннего обучения информатике в школе, писал: "В последние десятилетия психологи развития сделали немало важных наблюдений, подчеркивающих критическую важность раннего возраста в процессе обучения. Вопрос о том, как учить детей способности планировать свои действия и их последствия, какая операционная обстановка при этом нужна, очень далек от тех методических альтернатив, которые мы обсуждаем, например, при профессиональном обучении программированию. С одной стороны, мы должны сделать эту обстановку естественной для ребенка, с другой стороны, она должна быть достаточно богатой для того, чтобы он мог, как говорят психологи, сам создавать теорию познаваемого явления".

Лекция № 9 (2 ч.)

Тема. Стандарты, учебные планы и учебники

Структура государственного образовательного стандарта

Планирование как вид деятельности является одним из важнейших для педагога. Это особенно ощутимо для учителей информатики: школьная информатика, начиная с образовательной реформы 1985 года, стала первой в нашей стране плюралистической дисциплиной. Наряду с демократизацией образования плюралистический характер содержания и методики информатики привел к многообразию учебных планов, программ и учебников, возложив на учителя непростую задачу — сделать принципиальный выбор. стратегии своей учебной деятельности. Сложность этого выбора привела в конце концов к необходимости стандартизации образования (и, в частности, выработки стандарта обучения информатике). Начало внедрения нового стандарта — 2004/2005 учебный год. В нем выделены три компонента — федеральный, региональный и школьный.

Федеральный компонент стандарта является основой для разработки федерального базисного учебного плана, примерных программ по учебным предметам и объективной оценки уровня подготовки выпускников, деятельности образовательных учреждений и расчета федеральных нормативов финансовых затрат на предоставление услуг в области общего образования.

При наличии общегосударственного компонента стандарта не отрицается актуальность региональных (национально-региональных) компонентой государственного стандарта общего образования и базисного учебного плана для образовательных учреждений субъекта Российской Федерации. К школьному компоненту относят совокупность документов, регламентирующих внутреннюю деятельность отдельного учебного заведения, исходя из запросов населения микрорайона или села.

Обычно структура стандарта включает:

• цель и задачи образования по школьным учебным предметам;

• знания, умения и навыки учащихся;

• технологию проверки знаний, умений и навыков учащихся.

Официальный документ, в котором определены обязательные результаты образования по учебному предмету, востребован для обеспечения наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации; это ответ на требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях — базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.

Базовый уровень стандарта учебного предмета нацелен на формирование общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами социализации.

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности'.

Общеобразовательные учреждения исходя из своих возможностей и образовательных запросов обучающихся и их родителей самостоятельно формируют профили обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом или профильном уровнях).

Учебные планы и программы

На основе государственного стандарта образования построены документы, определяющие содержание образования. Главные из них — учебный план и учебные программы.

Базисный учебный план играет ключевую роль в общем среднем образовании и представляет собой систему нормативов, по которым разрабатываются типовые учебные планы; школы, в свою очередь, составляют свои, школьные учебные планы на основе типовых.

В базисном учебном плане определяются:

• обязательный минимальный перечень образовательных предметов и минимально необходимое для их изучения время;

• максимально допустимая нагрузка учащихся по классам;

• объем учебного времени, отводимого для выбора учебному заведению.

В этом документе выделены фундаментальная и технологическая (допрофессиональная) подготовка. Школьные предметы сгруппированы по образовательным областям, и это помогает обеспечить в базисном плане определенное равновесие между естественно-научными и гуманитарными образовательными областями. При этом соотношение названных двух групп образовательных областей динамично: в начальной (1—4) и основной (5—9) небольшой перевес сделан, в сторону гуманитарного цикла, в полном среднем образовании (в старших классах) — в сторону естественно-научного цикла. Такие соотношения оправданны тем, что именно гуманитарное образование составляет основу развития личности на начальных этапах обучения в школе; преобладание естественно-научного содержания в старших классах связано с традициями отечественного образования — более глубокой подготовки выпускников по этому циклу дисциплин.

Конкретное содержание образования по образовательным областям и отдельным предметам задается учебными программами. Это документы, указывающие состав, структуру и последовательное изучаемого материала с распределением его по годам обучения, разделам и темам. По каждой теме задан объем знаний и способы деятельности.

В школьных рабочих программах отражаете содержательная часть регионального и школьного] компонента стандарта, а также учтены проффесиональные качества и творческие возможности учительского коллектива.

Учебники

Учебники и учебные пособия наполняют обучение конкретным содержательным материалом и помогают учителю в построении курса. Это и материал для самостоятельной работы учащихся. Сегодня cуществует много учебников по одному и тому ж предмету (это обстоятельство, в частности, определило потребность в стандартизации образования что требует от учителей и методических служб большой работы по согласованию учебников и программ

Вместе со стандартами разработаны и весьма детализированные требования к школьным учебникам, в которых сгруппированы специализированны педагогико-эргономические требования, позволяющие достаточно объективно оценивать и сравнивать существующие и новые учебники.

В подготовке новых учебников применяются новые информационные инновационные технологии К учебникам нового поколения относят пособия которые наряду с изданной "твердой копией" книги имеют свою электронную версию, используемую при работе у компьютерного монитора. У электронных версий — продуманный интерфейс, ориентированный на соответствующий возраст ученика-пользователя. Материал учебника строится из фрагментов разных жанров.

• Читальный зал — это сайтовые страницы, которые предложены ученику для чтения в доступной ему форме.

• Справочник — материал, куда учащийся может обратиться по гиперссылкам за получением справочной или дополнительной информации.

• Испытатели — вызываемые по ссылкам программы-демонстраторы, предлагающие ученику упражнения для усвоения и закрепления новых понятий, излагаемых в тексте урока.

• Зачетный класс — тестирующие программы с перечнем вопросов по теме урока и средства проверки правильности ответов.

Такие учебники создаются для любого предмета, они используются в любой форме обучения — и в обычной, очной, и в заочной, и в распространяющейся сейчас дистанционной форме.

Другой путь проникновения информационных технологий в создание и распространение учебника — его выпуск вместе с непосредственно связанным с ним электронным компакт-диском. При этом существуют два возможных способа организовать взаимоотношения "твердой" и электронной версии учебника: в одной из них компакт-диск, сопровождающий учебник, является носителем программ и упражнений, которые необходимы в освоении материала учебника, изданного в "твердой" копии; в другой, наоборот, основной учебный материал, подлежащий изучению, выпущен на компакт-диске, а "твердая" копия представляет собою методические рекомендации и описание вынесенных на диск учебных текстов и упражнений.

Лекция № 10 (1 ч.)

Тема: Урок информатики в начальных классах школы

Структура обучения Определение обучения

Обсуждая понятия "обучение", "учебный процесс", предстоит ответить на три вопроса: "кто обучает?", "кого обучают:'" и "чему обучают?". В ходе учебного процесса

учитель нацеливает, организует, ведет, стимулирует, корректирует и проверяет деятельность учеников, а

ученик овладевает содержанием, объектами и методами деятельности, знаниями, умениями и навыками, предусмотренными в учебных программах.

В такой двусторонней деятельности пересекаются два взаимосвязанных и взаимообусловленных процесса — обучение (деятельность учителя) и учение {деятельность умника). Такие пересечения двух видов деятельности предполагают постоянные и оперативные контакты и взаимоотношения участников учебного процесса, обязательные не только в форме очного обучения, но и в дистанционной и даже в заочной форме образования. Пересечения этих двух составляющих учебный процесс деятельностей происходят по содержанию изучаемого предмета: все виды учебной деятельности всегда предметны. Таким образом, учебный процесс включает и третий компонент — предмет изучения, как это показано на общей схеме структуры обучения в статье "Дидактика, предмет».

Столь общая схема, демонстрирующая статические взаимосвязи трех компонентов учебного процесса, не отражает внутреннюю структуру и динамический его характер. "Обучение, как и воспитание, в целом — процесс социально обусловленный, вызванный необходимостью воспроизводства человека как субъекта деятельности и отношений. Отсюда — важнейшая социальная функция обучения заключается в формировании личности, соответствующей социальным требованиям". Формируя в ходе учебного процесса личность обучаемого, учитель использует для этой цели прежде всего духовную и материальную культуру, аккумулированную опытом человечества. В своей деятельности учения школьник должен овладеть основными элементами этого опыта, чтобы, выйдя из школы в жизнь, суметь воссоздать и приумножить этот опыт. Более того, становясь полноправным членом современного ему общества, ученик должен видеть и понимать идеи и тенденции развития общества.

В "Стратегии модернизации общего образования" предложено представлять содержание образования как педагогически адаптированный социальный опыт человечества, изоморфный, то есть тождественный, по структуре (но не по объему) человеческой куль-, туре во всей ее структурной полноте. Оно состоит из четырех основных структурных элементов:

• опыта познавательной деятельности, фиксированного в форме ее результатов — знаний;

• опътш осуществления известных способов деятельности в форме умения действовать по образцу {умений);

• опыта творческой деятельности — в форме умения принимать эффективные решения в проблебных ситуациях;

• опыта осуществления эмоционально-ценностных отношений — в форме личностных ориентации.

Освоение этих четырех типов опыта позволяет сформировать у учащихся способности осуществлять сложные культуросообразные виды действия. Эти способности в современной педагогической литературе часто называют компетентностями

Полноценное образование, развивающее и воспитывающее личность, дает обучение, при котором учащийся овладевает всеми перечисленными элементами культуры. Такой подход к определению культуры конструктивен тем, что позволяет сформулировать цели обучения. Они (цели обучения) должны строиться на основе социального заказа общества в конкретных условиях и общественно обусловленного содержания образования с учетом общечеловеческих идеалов и национальных традиций. В общей трактовке цели обучения состоят в том, чтобы

• привести учеников к овладению системой знаний и способов деятельности по применению этих знаний;

• обеспечить на этой основе формирование и развитие личности.

С учетом тезиса о том, что обучение предметно, цели обучения конкретной учебной дисциплине могут и должны отражать специфику предмета. Формулировка целей обучения информатике в школе приведена в статье "Дидактическое обоснование школьной информатики".

Опираясь на анализ социальных функций и цели обучения, можно принять определение обучения, предложенное : "Обучение в своей сущности есть целенаправленный, социально и индивидуально обусловленный и педагогически организованный процесс развития личности обучаемых, происходящий на основе овладения систематизированными научными знаниями и материальной культуры человечества.

Развивающее обучение

Развитие представляет собою формирование способностей, интересов, потребностей, воли, эмоций. Любое новое качество личности проявляется сначала в определенной ситуации, которую можно создать в процессе обучения и воспитания. Повторяясь многократно, формируемое качество обобщается, усваивается личностью.

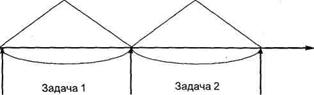

Следуя , обучению принадлежит ведущая роль по отношению к психическому развитию: опираясь на сформированный уровень развития, обучение должно опережать развитие. К числу факторов, которые определяют величину такого опережения, относятся и возрастное созревание организма, и накапливаемый опыт. Структура развивающего обучения имеет задачный характер. Поэтому содержание изучаемой темы строится в виде логической последовательности задач, а учебный процесс — как цепь учебных ситуаций. В центр каждой из таких ситуаций ставятся учебно-познавательные задачи. Задача трактуется существенно шире, чем ее узкометодическая реализация (вычисление значения - выражения, определение максимального элемента в массиве и т. п.), важна е широкая психологическая постановка — цель, задаваемая в конкретной ситуации, требования преобразования ситуации для получения необходимы результатов.

Выбор и формулировка познавательных задач определяются понятием, которое ввел , — зона ближайшего развития. Условие ре шаемой задачи учитывает достигнутый, текущий уровень развития, а требуемый результат над получить на уровне зоны ближайшего развития В зоне ближайшего развития находятся те понятия, операции и механизмы, которые ученик может освоить и выполнить только при помощи поддержки извне, с помощью учителя. Такая помощь выражается не в непосредственном включении учителя в решение познавательной задачи, а в управляющих, косвенных действиях — рекомендации аналогии, ориентиры, наводящие вопросы. К деятельности в зоне ближайшего развития ученик подготовлен всем опытом своей предшествующей учебной деятельности. Это позволяет учителю активно использовать диалог с учеником, понимающим исходные установки задачи.

Зона Зона

ближайшего развития

|

|

Условие резуль - Условие результат

задачи тат задачи

Развитие личности в зонах ближайшего развития

При таком "задачном" подходе структурной единицей учебного процесса становится конкретная динамическая учебная ситуация.

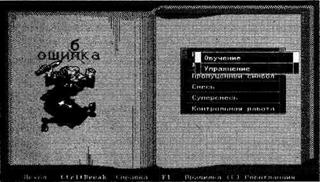

Подобная структура учебного процесса реализуется в пропедевтических курсах информатики, когда в качестве дидактического инструмента используется система программных исполнителей, моделирующих на компьютерных экранах учеников проблемные ситуации. Как правило, каждый такой исполнитель решает задачу формирования конкретного умения или введения нового понятия. Он используется для выполнения одной-двух конкретных заданий, а затем с новым усвоенным арсеналом знаний и умений учитель ведет его к следующему исполнителю. Например, на первых двух уроках учитель рассматривает исполнитель-тренажер Меню, в котором используются всего четыре клавиши-стрелки:, клавиша выполнения и клавиша перехода. На первом уроке осваивают фундаментальное понятие меню и умения входа в программу и выхода из нее. К началу следующего, второго, урока эти знания становятся точкой достигнутого уровня обучения, а в зоне ближайшего развития оказывается новое понятие — "сложное меню". К следующему уроку дети готовы использовать это понятие в очередной зоне ближайшего развития, где главным персонажем компьютеризованного фрагмента урока становится программа Правилка, обучающая правилам корректировки ошибок. Дети не только не смущены двухъярусным меню этой программы, но и объясняют его назначение в новой задаче — исправление неверного символа.

Подменю в позиции Неверный символ

Та же замечательная идея цепочки динамических учебных ситуаций позволяет принципиально отказаться в пропедевтическом курсе (когда у младших школьников еще не отработаны навыки клавиатурного набора) от клавиатурных тренажеров ценой построения цепочки проблемных задач-ситуаций, которые позволяют переходить от одного исполнителя к другому в этой методической цепочке на один шаг — зону ближайшего развития — и при этом постепенно расширять набор используемых символов-клавиш. Эффект состоит в том, что, не затрачивая специальное время на клавиатурные тренажеры и концентрируя усилия школьников на информационном содержании задачи, удается успешно пройти трудоемкие, но интеллектуально не нагруженные этапы учебной деятельности.

ЛЕКЦИЯ №ч.)

Тема: Методика обучения информатике в школе. Общая характеристика ее основных компонентов

Типизация методов обучения

Репродуктивный и продуктивный варианты учебной деятельности

Эффективность учебного процесса можно фиксировать формально (изучена тема, выполнена контрольнаяработа, сдан экзамен). Однако его реальная эффективность зависит от существенно менее формализуемых соотношений между обученностью (овладением знаниями, способами деятельности) и развитием личности обучаемого. Необходим обоснованный выбор методов для организации процесса обучения, опирающихся на понимание соотношений между совокупностью полученных знаний и уровнем развития личности.

Существуют два варианта (направления) учебной деятельности — репродуктивный (воспроизводящий) и продуктивный (творческий).

Репродуктивный вариант включает в себя восприятие фактов и явлений и последующее их осмысление. Оба эти этапа приводят к пониманию, усвоению и овладению.

|

Восприятие |

|

Запоминание

Воспроизведение |

|

Применение |

Овладение |

|

(на уровне умений) | |||||

|

Осмысление |

Применение творческое |

Схема репродуктивного варианта учебной деятельности

Продуктивный вариант, в отличие от репродуктивного, содержит ряд новых элементов (выдвижение и проверка гипотез, оценка вариантов и др.) и состоит из трех основных этапов — ориентировочный, исполнительский и контрольно-систематизирующий.

Продуктивное обучение

|

Ориентировочный этап |

1. Восприятие или самостоятельное формулирование условия задачи |

|

2. Анализ условия задачи | |

|

3. Воспроизведение (или восполнение) необходимых для решения задачи знаний. | |

|

4. Прогнозирование процесса поиска и его результатов, формулирование гипотезы | |

|

5. Составление плана (проекта, программы) решения | |

|

Исполнительский этап |

6. Попытка решения задачи на основе известных способов |

|

7. Переконструирование плана решения, нахождение новою способа | |

|

8. Решение задачи новыми способами | |

|

9. Проверка решения. Оценка рациональности и эффективности выбранного варианта решения | |

|

Контрольно-систематизирующий этап |

10. Введение полученного знания (способа) в имеющуюся у обучаемого систему знаний, представлений, отношений |

|

11. Выход на новые проблемы |

Определение метода и методической системы

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 |