По мере взросления и развития учащиеся переходят от концентра к концентру, накапливая и фундаментальные знания, и практический опыт их использования.

Система концентров связана с затратой существенно большего учебного времени. Вместе с тем она открывает возможности более глубокого освоения и более прочного закрепления знаний.

Представление о дидактической спирали, примеры

Когда имеются две различные системы, часто рождаются компромиссные идеи, которые порождают новую систему, объединяя достоинства и минимизируя недостатки обеих исходных систем. Так, из синтеза линейной и концентрической систем возникла широко распространенная сейчас система, получившая название дидактической спирали. Дидактическая спираль отличается от обычной концентрической системы планирования учебного материала непрерывностью перехода между концентрами. Поэтому дидактическая спираль как система построения учебных программ и организации учебного процесса нашла свое место в больших многолетних курсах, составляющих основу непрерывного образования. Такова, например, математика. Начальная школа и центральные классы средней школы (основная школа), оперируя целыми и рациональными числами, составляют первую ветвь дидактической спирали, в старших классах (базовая школа), где вводятся вещественные и комплексные числа, понятие предела и элементы математического анализа, математика поднимается на следующую ветвь спирали, в выпускных и профильных математических классах (и далее в высшей школе) начинается следующая ветвь дидактической спирали — дифференциальное и интегральное исчисление.

Такова биология с ее различными предметными компонентами: после начального курса естествознания в основной школе изучаются отдельные биологические дисциплины — ботаника, зоология, анатомия — с тем, чтобы в профильном уровне образования прийти к единой науке — биологии — с богатым багажом понятий и знаний, накопленных на предыдущем витке дидактической спирали.

Такова и история, в которой начальная ветвь дидактической спирали построена из серии отдельных (впрочем, содержательно продуманных и выстроенных в методическую последовательность) рассказов из истории своей Родины и родного края, обсуждаемых в младших классах. Следующую ветвь спирали составляют ряд курсов, прослеживающих хронологические эпохи человеческой цивилизации — от Древнего мира, через Грецию и Рим, к Средневековью и новой истории. Наконец, в выпускных профильных классах школьники выходят на новую ветвь спирали, где они могут ориентироваться не только в новейшей истории, но и в общих социальных проблемах развития человеческого общества.

Легко видеть, что дидактическая спираль непосредственно увязывается со структурным делением любого протяженного непрерывного образовательного курса на три компоненты — пропедевтическую, базовую и профильную. Такая связь компонент — витков дидактической спирали — подтверждена образовательным стандартом.

Дидактическая спираль курса информатики

В школьном курсе информатики все три перечисленные витка дидактической спирали присутствуют или, во всяком случае, должны присутствовать. В силу этого необходимо осознавать, что педагогические задачи, возникающие на каждой ветви спирали, отличаются друг от друга практически во всех категориях учебного процесса — целях, содержании, формах, средствах и методике.

Известно, что цели (система формируемых у учащегося знаний, умений, навыков, компетенций) на трех витках дидактической спирали информатиче-ского образования различны.

Отличаются эти ветви и содержанием обучения: системы команд, алгоритмы, непосредственно и программно управляемые исполнители — на пропедевтическом витке, структуры • данных и управляющие структуры в алгоритмике и модульные системы в информационных технологиях — на базовом, языковые системы процедурного и объектно-ориентированного программирования — на профильном.

Игровые формы, увлекающие младших школьников, заставят скучать старшеклассников, которые испытывают потребность в схематизации и абстрагировании знаний.

Несравнимы и средства: у младших — программные исполнители и роботы, у старших — многоязыковые высокоуровневые платформы.

Как следствие, сильно разнятся методики: зачастую опытный учитель, работающий со старшеклассниками, смущен и стеснен, когда ему приходится работать с малышами.

Важно отметить, что переход от одного витка к другому не только обоснован (например, требованиями возрастной психологии), но и управляем. Так, при обсуждении непрерывного школьного курса информатики не возникает вопрос о включении в такой курс элементов программирована и, в частности, знакомства с языковыми систем; ми программирования. Вместе с тем на первовитке спирали непрерывного школьного информатического образования — в пропедевтическо курсе информатики — программирования не (хотя в ряде экспериментов не только не отрицается возможность изучения и освоения начал программирования младшими школьниками, но включаются уроки программирования на языках" Отсутствие механизмов программирования в продуманном пропедевтическом курсе не случайно (см. "Пропедевтический курс информатики" Ш] понятие переменной величины, ее имени, типа значений, лежащие в фундаменте программирования, так же, как управляющие структуры данных, требуют того уровня психи ческой зрелости, которая может быть сформирована к базовому курсу — к восьмому или, в лучшем случае, седьмому классу. Первый виток спирали методично готовит школьников к в ведению столь ответственных понятий с помощью алгоритмов, их видов и свойств, с помощью исполнителей и их систем команд, с помощью умений поиска информации и обнаружения объекта в множестве по задаваемому признаку.

Основные понятия информатики базового уровня могут быть усвоены с помощью языковых средств учебно-ориентированных языков или структурно процедурных языков высокого уровня (Рапира КуМир, Паскаль), но для перехода на следующие уровень информатического образования — профильный — сегодня уже необходимо программное обеспечение, базирующееся на новых концепциях — объектно-ориентированном программировании.

Дидактическая спираль темы в курсе

Среди других школьных дисциплин информатике привлекательна тем, что дидактическая спираль в ней используется не только в организации непрерывного курса, но даже внутри ее отдельных (достаточно объемных) тем. Вот характерный пример — тема редактирования текстовой информации. Она начинается на пропедевтическом уровне. Например, в известной программно-методической системе Роботландия основным инструментом темы становится адаптированный учебный редактор Микрон. Это простой моноширинный редактор, ограниченность средств которого вызывает снисходительную улыбку специалиста по технологии обработки текстовой информации. Но не следует забывать, что к восхищающему детей Микрону они пришли после знакомства со строковым редактором (в частности, с полями ввода команд в исполнителях и тренажерах). И вот они выходят на широкий простор полного экрана! В действительности здесь так много новых форм работы, что дети не теряют интерес к возможностям Микрона в течение сравнительно долгого времени. И потребуется новый стимул, чтобы они сменили свое увлечение. На типовой задаче контекстной замены, часто встречающейся в повседневной жизни, возникает трудность (задуманная разработчиками Микрона): в этой программе есть операция контекстного поиска информационного объекта, но нет операции замены.

Методика темы текстового редактирования построена так, чтобы учитель приводил детей к такой задаче в тот момент, когда созревала потребность в более совершенном инструменте. На уроках появляется МикроМир — учебно-ориентированный текстовый редактор с возможностями многооконной обработки, с использованием блочных структур, с таблицами и возможностью обработки табличных данных, с макросами и..., конечно, с контекстной заменой. Большое количество фундаментальных понятий из области обработки текстов и общих приемов информационного редактирования осваиваются в МикроМире. Но позднее, когда возникает необходимость показать важность единого интерфейса в разных технологических системах, назревает переход к очередному витку темы, когда школьники знакомятся с профессиональным редактором Word.

Обратите внимание на расположение трех текстовых редакторов — Микрон, МикроМир и Word — в школьном курсе информатики: первый из них работает на пропедевтическом витке дидактической спирали непрерывного курса, второй — на следующем витке, в базовой школе, Word — начинается на переходе со второго витка на третий, в начале профильного курса информатики. Это позволяет обучать школьников информационным технологиям не как рецептуре кнопочных приемов, а как дисциплине, формирующей мировоззрение. В теме "Редактирование текстовой информации" закладывается база для изучения других технологических инструментов и закрепляется фундамент из освоенных ранее умений и навыков операционного стиля мышления. Исходя из такой дидактической оценки технологии обработки текста, учителю полезно продумать классификацию понятий, механизмов и операций новой темы. (Важно подчеркнуть, что обсуждаемая классификация полезна не столько для конкретных методических рекомендаций по передаче новой учебной информации учащимся, сколько для формирования у учителя отчетливого представления об инвариантах текстового редактирования, другими словами, о месте и способах представления изучаемой темы в общей методике информатического образования.)

К первой категории относят наиболее общие понятия и методические приемы, которые являются инвариантными, едиными для всех редакторов информации, независимо от вида ее представления. На рисунке инварианты информационного редактирования показаны как ядро изучаемой в начальной школе темы редактирования информации.

Инварианты редакторов информации в качестве базы для аналогий используются в непосредственно следующей за Микроном теме редактирования графической информации, а позднее — ив теме музыкальной информации.

Вторую категорию образуют понятия и операции, учитывающие особенности текстового представления информации и являющиеся общими для всех текстовых редакторов, независимо от их назначения и уровня сложности. Здесь они названы базовыми операциями редактирования текстов. К базовым операциям редактирования текстов необходимо будет обращаться не только при изучении Микрона, но и на последующих этапах непрерывного информатического образования при изучении других инструментов редактирования текстов (как учебных, так и профессиональных) .

Наконец, к третьей категории относят специфические особенности текстового редактора Микрон. Именно в таких особенностях отражается ориентация программного продукта на конкретную предметную область — методику курса раннего обучения информатике.

Понимание классификации механизмов редактирования текста, их разделения на инварианты информационного редактирования, базовые операции рассматриваемого редактора как типового представителя средств обработки текста и, наконец, специфические особенности конкретного редактора позволяет учителю правильно ориентироваться в дидактической спирали темы, а также в использовании аналогий при изучении "параллельных" тем — редактирование графической и музыкальной информации, обработка числовой информации.

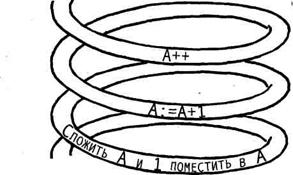

В дидактической спирали отдельной темы могут предусматриваться средства стимулирования для перехода на следующий виток дидактической спирали. Вот как, например, решался вопрос о таком переходе в первой отечественной двухкомпонентной программно-методической системе "Школьница", состоявшей из Робика — языка управления роботами-исполнителями и Рапиры — учебно-ориентированного языка структурного программирования. Школьники начальной школы осваивали методы непосредственного и программного управления роботами-исполнителями в Робике до тех пор, пока в заданиях роботам не начали появляться вычисления арифметических выражений (задача, хорошо знакомая учащимся по школьным урокам математики). И в этой новой ситуации для вычислений предлагалась выросшая из Робика система команд, где сложение с присваиванием результата записывалось так:

СЛОЖИТЬ ЗНАЧЕНИЕ В ЯЧЕЙКЕ ПО ИМЕНИ А

СО ЗНАЧЕНИЕМ В ЯЧЕЙКЕ ПО ИМЕНИ Б И

ПОМЕСТИТЬ РЕЗУЛЬТАТ В ЯЧЕЙКУ ПО ИМЕНИ Д

Такая команда ошеломляла школьника (не представляющего пока возможности компактных записей в языках программирования) своей громоздкостью.

Важность такой команды хорошо видна, это начало освоения понятия переменной. И хотя, работая по принципу свертывания синтаксических конструкций, можно постепенно перейти к более коротким формам той же команды:

СЛОЖИТЬ А С Б ПОМЕСТИТЬ В Д

— все же настоящее удовлетворение школьников приходит тогда, когда учитель предлагает воспользоваться новым средством — языком Рапира, где вычислительная формула записывается почти так же, как на уроке математики:

А+ Б-> Д

Лекция № 5 (2 ч.)

Тема: Дидактическое обоснование школьного курса информатики

Модель выпускника школы информационной эпохи

Формирование новой экономической базы (новых производительных сил) и как следствие новы производственных отношений представляет собой важнейшую проблему современности — информатизацию общества. К поколению людей, живущих и действующих в условиях нового общества, информатизация предъявляет новые требования — владеть определенными знаниями, умениями и навыками практического использования полученных знаний и умений, которые на предшествующих этапа развития могли считаться необязательными или, во всяком случае, не первоочередными.

Большинству людей, использующих вычислительную технику в повседневной работе или в быту, знакомство с понятийными механизмами информатики или структурой программных систем необходимо не в большей мере, чем телезрителю нужны технические подробности устройства телевизора. Но для зффективного использования возможностей компьютеров при любой форме взаимодействия с ними совершенно необходимо владеть определенными навыками умственных действий и пониманием свойств основного объекта информатики — информации. Неудивительно поэтому, что объективно обусловленное появление, распространение и совершенствование вычислительных машин — основных инструмента информационного общества — непосредственно отразились на образе деятельности и мышления тех людей, которые в силу своей профессии первыми осознали революционизирующую роль новых информационных технологий. Речь идет о программистах.

Определяя первоочередные цели созданной им группы школьной информатики в Сибирском отделении АН СССР, академик предложил построить модель выпускника школы эпохи информационного общества как совокупность знаний, умений и навыков", востребованных современным

обществом и необходимых молодому человеку информационной эпохи. Такая модель могла бы стать ориентиром для определения целей и содержания информатизации отечественного образования. Обоснование школьного информатического образования должно было стать этапом решения этой проблемы. Несомненно, что среди аргументов такого принципиального обновления системы школьного образования необходимо было учитывать и условия экономического положения страны, и даже военно-политические условия существования государства, однако отказаться от дидактического обоснования школьной информатики означало бы замену научного решения проблемы его волюнтаристским, а потому бесперспективным эрзацем.

Прототипом будущей модели назвал программиста: к этому времени уже была написана его статья "О человеческом и эстетическом факторах программирования", где он писал: "Программист обязан обладать способностью первоклассного математика к абстракции и логическому мышлению в сочетании с эдисоновским талантом сооружать все, что угодно из нуля и единицы, он должен соединять в себе аккуратность бухгалтера с проницательностью разведчика, фантазию автора детективных романов с трезвой практичностью бизнесмена, а кроме того, иметь вкус к. коллективному труду, быть лояльным к организатору работ и так далее... Программист — солдат второй промышленной революций и как таковой должен обладать революционным мышлением и мужеством".

Не случайно образ мышления этих специалистов, который стал актуальным именно в процессе становления информационного общества, на первых порах был назван программистским. Термин "программистский стиль мышления" (а этот стиль эмпирически наблюдался психологами, которые исследовали поведение людей, связанных с вычислительными машинами) отражает значительную роль программистов в формулировке и решении важнейшей социальной задачи — формировании нового поколения людей, способных активно жить в условиях нового информационного общества.

Умения и навыки операционного стиля мышления

Забегая вперед, скажем, что позднее предложил заменить название программистского стиля мышления на "операционный", подчеркивая тем самым его конструктивность и умение подразделять (структурировать) описание сложного действия на составляющие его операции. Иными словами, в этом новом определении термина были зафиксированы две важные составляющие характеристики операционного стиля мышления — алгоритмическая составляющая в описании информационного процесса и его пооперационная технологичность. Еще позднее термин "операционный стиль мышления" был вытеснен уточняющим понятием — компетентность (информатическая компетентность), главной чертой которой является переход к иной системе оценок качества обучения: при так называемом "знаниевом подходе" качество обучения измеряется количеством знаний, накопленных учеником в ходе обучения, тогда как компетентностный подход, не умаляя роль знаний, оценивает в качественной характеристике обучения в первую очередь умение использовать, внедрять в практику имеющиеся знания. Впрочем, внимательно посмотрев на перечень умений и навыков, включенных в операционный стиль мышления (см. ниже), нетрудно обратить внимание на то, что в ершовской трактовке операционный стиль мышления шире, чем и часто упоминаемое сегодня в дидактической литературе алгоритмическое мышление, и понятие информатической компетентности.

Итак, назовем некоторые из умений и навыков, составляющих операционный стиль мышления.

1. Умение планировать структуру действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств.

Когда компьютерный пользователь описывает алгоритм задачи, он, представляя себе цель решения задачи — конечный результат, конструирует программу (в широком смысле этого слова), т. е. план действий, являющийся последовательностью отдельных стандартных операций. Организуя структуру действий, пользователь должен спланировать не только действия как таковые, но и используемые в них информационные ресурсы.

2. Умение строить информационные модели для описания объектов и систем.

Хотя современные информационные и программные системы предоставляют пользователю значительные удобства для описания данных, всегда очень важно представлять, к каким классам объектов относятся описываемые величины, каковы их взаимосвязи в решаемой задаче. Имея такие представления, пользователь может найти наиболее эффективные реализации решений. В построении моделей важен навык формализованного описания объектов и связей. Столь же важно умение систематизировать информацию вообще и информационные модели, в частности.

Значение этого навыка постоянно растет в информатических приложениях (базы данных, электронные таблицы, редакторы...), основу которых составляют информационные модели. В информационной модели отражаются все существенные для решения поставленной задачи свойства объектов в их взаимодействии.

3. Умение организовать поиск информации, необходимой для решения поставленной задачи.

Решение задачи становится более эффективным только тогда, когда правильно определен объем информации, необходимой для ее решения, и правильно организован ее поиск. Навыки использования многообразных поисковых механизмов выходят за рамки собственно программирования. Огромные информационные фонды, доступные по глобальным сетям, делают исключительно важным умение правильно определить, какие именно сведения необходимы и по каким признакам можно организовать их поиск.

4. Дисциплина и структурирование языковых средств коммуникации.

Эти важные качества человеческого мышления (и поведения) означают умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысли в понятной собеседнику форме и правильно понять информационное сообщение.

Отсутствие такой дисциплины в общении людей компенсируется способностью человека к сопереживанию. Это позволяет правильно понять недосказанную или нечетко выраженную мысль. Компьютер, вообще говоря, не обладает такой способностью, и любая неточность в формулировке задания влечет искажение смысла и ошибку.

Программист должен работать с компьютером, учитывая уровень его обученности: с системами низшего уровня (обладающими незначительным программным обеспечением) приходится общаться на уровне описаний "микродействий" машинных операций; с более развитыми системами общение оказывается возможным с помощью укрупненных операций (функций и процедур); в системах, богато оснащенных программным обеспечением, программист может конструировать свою программу из модулей — готовых программ. Впрочем, и пользователю, не являющемуся профессионалом в программировании, для эффективного общения с компьютером важно уметь "запроцедурить" часто используемые конструкции, чтобы далее пользоваться ими как элементарными командами.

5. Навык своевременного обращения к компьютеру при решении задач из разных предметных областей.

Если этот навык не выработан (не доведен до уровня привычки), то даже человек, осознающий актуальность отмеченных выше умений и навыков, может не догадаться обратиться к компьютеру, если такая задача прямо не сформулирована. Часто можно наблюдать, как пользователь, сидящий у экрана современного компьютера, тянется к карандашу и листочку бумаги (в лучшем случае — к калькулятору) , чтобы сделать тривиальные вычисления мм промежуточные записи.

6. Умение организовать взаимодействие с компьютером и его периферийными устройствами (клавиатура, мышь, сканер, цифровой ввод с камеры..).

Формирование перечисленных навыков у всех тех. кто соприкасается с вычислительной техникой, т. е. практически с подавляющим большинством людей на планете, представляется необходимым для обеспечения эффективного использования ресурсов современного информационного общества.

Формирование операционного стиля мышления и компетентности как социальная проблема

Особенности операционного стиля мышления первоначально связывались с необходимыми для профессионального программиста навыками и умениями, позволяющими представителям этой профессии (а также пользователям-непрофессионалам) активно использовать мощный инструмент нового времени — компьютер. Привязываемые к одной (хотя и перспективной) специальности, эти навыки казались узконаправленными, технологическими. Впрочем, даже эта их оценка заставила говорить о важности такой психологической категории, как операционный стиль мышления, в связи с широким и постоянно растущим распространением компьютеров и их высокой, быстро растущей производительностью.

Но хотя тезис о необходимости изучения информатики в общеобразовательной школе верен (речь об этом пойдет ниже), аргументация этого тезиса лежит вне проблем профессиональной подготовки программистов. Действительно, роль перечисленных выше умений и навыков оказывается намного значительнее "технологических" знаний, которые позволяют поднять производительность компьютерной техники и эффективность ее использования (при всей экономической важности задачи). В философском, социальном и педагогическом аспектах каждый из них имеет самостоятельное (и очень важное) значение в системе умственных действий, необходимых современному образованному человеку.

Так, умение планировать структуру целенаправленных действий необходимо в каждом научном исследовании, в любом производстве, в армии, в общественной жизни, в быту. Особенно важно уметь планировать свою деятельность для педагога: план представляет собой определяющий документ в деятельности учителя.

Умение строить информационные модели — это лишь частный случай умения правильно строить модели вообще. Это умение необходимо в любом научном исследовании, в любой конструкторской или технологической разработке, когда созданию нового объекта (быть может, очень дорогого или опасного) должен предшествовать этап моделирования. Модель ученика как системы усвоенных знаний, умений, навыков и компетенций — это объект дидактики.

Умение организовать поиск информации необходимо в любой научной, творческой, технической работе, независимо от того, где и как хранится информация: в архиве, в библиотеке, в памяти компьютера. Актуальность умения находить необходимую информацию в любой встретившейся ситуации связана с осознанием в педагогике невозможности в рамках школьного образования передать молодому человеку весь фонд знаний, накопленных человечеством за тысячелетия, в этих условиях молодого человека надо научить учиться. Этот тезис — обоснование провозглашаемого дидактикой принципа непрерывного образования.

Дисциплина общения людей ничуть не менее важна, чем межмашинные или человеко-машинные коммуникации. Отсутствие такого качества существенно затрудняет диалог людей. Обычно в обществе высоко ценят тех, кто способен найти общий язык с каждым собеседником. Преподавателю особенно важно строить свои высказывания из выражений, понятных конкретному контингенту учеников: об одном и том же факте можно говорить с третьеклассником, со студентом-выпускником или профессором университета. Однако в каждом из этих случаев информация будет передана разными порциями, в соответствии с уровнем эрудиции собеседника.

Умение инструментировать свою деятельность, т. е. находить в каждой ситуации адекватные средства для решения поставленной задачи, важно вне зависимости от того, какие инструменты находятся в распоряжении человека — записная книжка, логарифмическая линейка, калькулятор. На примере компьютеров необходимость такого качества становится еще более наглядной.

Параллели "технологических" умений и навыков, характеризующих программистский стиль мышления, с одной стороны, и общезначимых умений и навыков операционного мышления, с другой, приведены здесь не случайно. Навыки операционного стиля мышления, хотя и выглядят непосредственным продолжением и расширением "технологических" умений общения с компьютером, имеют общекультурную ценность и нужны в современном информационном обществе каждому человеку, независимо от прикладных задач его профессиональной деятельности. Именно поэтому формирование этих навыков должно быть возложено на массовую общеобразовательную школу.

Дату решения социально-политического вопроса о постановке школьного курса информатики в общеобразовательной школе можно указать точно — 1985 год, год широкой реформы советского образования, одним из разделов которой стала информатизация образования.

Такая глобальная социальная задача — подготовка поколений молодых людей с новым стилем мышления — не могла быть сформулирована и поставлена раньше, поскольку для формирования перечисленных выше умений и навыков не существовало никаких научно обоснованных методик, рекомендаций, программ, технических и кадровых ресурсов. Более того, такая задача и не могла быть решена в рамках традиционных школьных дисциплин, так как ни одна из научных дисциплин, чье содержание отражено в школьных предметах, не обладает достаточно развитым концептуальным запасом для выполнения соответствующих действий. Ни гуманитарные дисциплины, ни биологические науки, ни физика, астрономия или химия, ни даже математика не имеют в своем составе такой системы понятий, которая позволила бы в полном объеме сформировать умения и навыки операционного стиля мышления.

И только информатика может предложить обществу такой столь необходимый дидактический инструментарий.

Общая схема обоснования школьной информатики

В самом деле, для планирования структуры действий в информатике могут быть использованы разнообразные управляющие структуры — последовательности, ветвления, циклы, вспомогательные алгоритмы (подпрограммы), рекурсии.-

Для информационного моделирования объектов, процессов и систем эффективно применяются разнообразные структуры данных — от простых структур, используемых в управлении исполнителями и в языках программирования, до развитых иерархических, сетевых, реляционных и процедурно-дедуктивных систем.

Для структурирования процессов общения активно используется аппарат подпрограмм (процедур и функций) и макросредства.

В задачах информационного поиска незаменимы разнообразные поисковые механизмы — от простого перебора до сложных поисковых механизмов в поисковых системах и системах управления базами данных.

Для инструментирования деятельности, т. е. повышения эффективности труда (в первую очередь ранее не автоматизировавшегося интеллектуального труда), очень важно использование систем прикладных программ, из которых, как из набора детских кубиков, можно конструировать действенные производительные средства для решения задач в своей предметной области.

Таким образом, путь от концептуальной базы информатики до социальной задачи информационного общества — формирования современного стиля мышления у целого поколения — можно несколько условно представить схемой, суммирующей логику обоснования школьной информатики.

Проблема формирования стиля мышления, адекватного требованиям современного информационного общества, по праву может считаться главным аргументом в обосновании школьного курса информатики. Главным, но не единственным. Наряду с мировоззренческими аспектами информатического образования школьников не меньшую значимость имеют аспекты технологические: вступающих в жизнь молодых людей надо научить использованию информационных технологий — инструментарию существующих систем и средств информационного общества. Распространенность компьютеров, микропроцессоров, роботов, прикладных программных и информационных систем сегодня столь значительна, что умение использовать их в повседневной жизни становится элементом общей культуры человека. В диалектическом развитии стратегических целей школьной информатики лозунг всеобщей компьютерной грамотности, провозглашенный на первом этапе школьной информатики, постепенно вытесняется более актуальным лозунгом информационной культуры.

В многочисленных прикладных областях компьютер продемонстрировал свою возможность автоматизировать различные виды деятельности человека. Педагоги отчетливо ощущают это в своей предметной области — школьной педагогике.

Дидактические качества компьютера сделали его эффективным инструментом на уроках по всем без исключения школьным предметам — от математики до физкультуры. Поэтому естественно возникает еще одна важная цель информатизации школьного учебного процесса: совершенствование частных методик и, в силу межпредметных связей, совершенствование содержания школьных предметов под концептуальным (теоретическим) и инструментальным (практическим) влиянием информатики.

Становление школьного курса информатики связывается не с модой на компьютеры, не с престижностью компьютеризованного учебного заведения, не с широким распространением информационной техники, а с концептуальным и инструментальным запасом информатики как естественно-научной дисциплины, способной сформировать умения и навыки, совокупность которых образует операционный стиль мышления и соответственно — информатическую компетентность.

Следовательно, курс информатики в школе надо рассматривать как положительную и конструктивную реакцию системы образования на социальный заказ современного информационного общества. Ясно, что в столь широкой, социальной постановке речь идет не об отдельных элитных, специализированных или профессиональных учебных заведениях, а о массовой общеобразовательной современной школе.

ЛЕКЦИЯ № 6 (1 ч.)

Тема: Дистанционное обучение

К определению дистанционного обучения

Дистанционное обучение — это новое понятие в дидактике, стремительно проявившее себя в педагогической практике и выросшее до новой дидактической категории. Даже - в сравнительно новых учебниках и монографиях по дидактике такой термин не упоминается. А ведь уже пять лет тому назад в зале коллегии Министерства образования, посвященной состоянию и перспективам дистанционного обучения, был вывешен лозунг: "Дистанционное обучение: от дополнительного образования — к базовому!"

Тем не менее споры об определении самого понятия до сих пор не утихли. Здесь используется такая трактовка понятия:

Дистанционное обучение — это форма учебного процесса, в которой отсутствующие явно личные контакты преподавателя и. обучаемого реализуются средствами информационных сетей и информационно-коммуникационных технологий.

Эта формулировка с порога отметает часто бытующее мнение, что дистанционное обучение — это частный вид обучения заочного с той лишь разницей, что преподаватель и обучаемый получают возможность обмениваться более объемными порциями информации и с большей скоростью. И хотя у заочной и дистанционной форм есть общий признак — участники учебного процесса находятся на расстоянии, — дистанционное обучение (ДО) действительно представляет собой новую форму учебного процесса, о новизне которой можно говорить, даже не используя известный философский принцип перехода количества в качество. И как новая форма она становится новой системой обучения.

Впрочем, согласимся и с тем, что это не строгая формулировка, а именно трактовка: средства информационно-коммуникационных технологий могут использоваться в любой форме обучения, и "то, что информация размещена на сетевых электронных носителях, не делает обучение само по себе дистанционным". Для этого необходима соответствующая организация самого учебного процесса в сети с, новыми отношениями участников процесса, новыми дисциплинарными требованиями, новыми методиками и, конечно, новыми средствами. ДО сильно тем, что оно способно реально повысить качество образования в его энциклопедическом определении:

• создание демократической системы образования, гарантирующей необходимые условия для полноценного качественного образования на всех уровнях;

• индивидуализация образовательного процесса за счет многообразия видов и форм образовательных учреждений и образовательных программ, учитывающих интересы м способности личности;

۰ конкурентоспособный уровень образования, как по содержанию, так и по качеству образовательных услуг.

Учебный процесс в дистанционной форме — такой же сложный процесс, как и в очной форме, но организуемый в сети на основе интерактивных информационных и коммуникационных технологий. При этом надо осознавать, что определяющие, т. е. первичные, категории в педагогике — педагогические, а не технологические. Коммуникационные технологии,— это лишь средства реализации задач обучения, воспитания, развития. Широкое распространение новых, дистанционных форм учебного процесса связано с задачами, которые ставит современное информационное общество, готовое предоставить для целей образования новые технологические инструменты.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 |