Николай Коперник 173

182 Научная революция

росло с увеличением числа технически подготовленных астрономов» (Кун). Ситуация стала просто невыносимой. Альфонс X острил, что, если бы Бог посоветовался с ним, создавая вселенную, он бы дал дельные советы. выразил мнение, что столь путаная система, какой стала птолемеевская, не может претендовать на истину. Со своей стороны и Коперник понимал, что астрономия его времени находилась в плачевном состоянии. К кризису системы Птолемея вели и средневековая критика аристотелевской космологии, и утверждение неоплатонизма, и необходимость реформы календаря. Но самый большой урон наносили неудачи с прогнозами, несмотря на неуклонно разраставшийся теоретический аппарат.

Теория Коперника

«После долгих размышлений об этой неопределенности в теории движения сфер, — пишет Коперник, — меня начал смущать тот факт, что философы не могут окончательно остановиться ни на одной теории Вселенной, созданной для нас Богом, являющим собой доброту и высший порядок, несмотря на очень тщательные наблюдения во всем, что касается мельчайших деталей этой Вселенной». Мучимый этой проблемой, Коперник принимается «перечитывать сочинения философов» с намерением узнать, «не могут ли сферы Вселенной двигаться иначе, нежели считают школьные преподаватели математики». Он обнаруживает у Цицерона мнение Икета из Сиракуз (V в. до н. э.) о том, что Земля движется, что пифагореец Филолай (V в. до н. э.), Гераклид Понтийский и пифагореец Экфант (IV в. до н. э.) уже выдвигали идею вращения Земли, хотя большинству она казалась «абсурдной».

Таким образом, «приняв идею движения Земли, в результате многочисленных и длительных наблюдений я установил, — пишет он, — что если движения других блуждающих звезд соотносятся с вращением Земли и рассчитываются в соответствии с вращением каждой звезды, то не только эти явления находят подтверждение, но и порядок и великолепие всех звезд и сфер, и все небо оказывается связанным таким образом, что невозможно ничего в нем переместить, не вызвав путаницы в других частях и в целом...». Коперник чувствует уверенность в истинности своей теории и потому решает обнародовать свои мысли; он не хочет подлаживаться ни к чьему мнению, не сомневаясь, что «талантливые и образованные математики согласятся со мной, если захотят понять проблему не поверхностно,

Николай Коперник 183

а оценить ее во всей глубине, поскольку именно этого требует философия, — что я излагаю в моем труде с целью доказательства этих вещей».

В первой своей фундаментальной книге «Об обращениях» Коперник отстаивает следующие тезисы: 1) мир сферичен; 2) Земля также сферична; 3) земля с водой образуют единую сферу; 4) движение небесных тел единообразное, круговое и постоянное, т. е. состоит из круговых движений; 5) Земля движется по круговой орбите вокруг центра, одновременно вращаясь вокруг своей оси; 6) пространство небес огромно в сравнении с размерами Земли. В седьмой главе обсуждаются причины, по которым древние считали, что Земля неподвижна и находится в центре мира. Неубедительность этих причин показана в главе восьмой. В главе девятой содержатся размышления о том, могут ли быть у Земли другие движения, а также о центре вселенной. Глава десятая посвящена порядку небесных сфер.

Коперник и отношения между традицией и революцией

Коперник перевернул систему мира. Однако он перенес в свой новый мир многие фрагменты и структуру старого мира. Мир Коперника — не бесконечная вселенная; он больше, чем мир Птолемея, но это замкнутый мир. Совершенная форма — сферическая; совершенное и естественное движение — круговое. Планеты не движутся по орбите; скорее они перемещаются с помощью вращающихся кристаллических сфер. Сферы обладают материальной реальностью. Баттерфилд говорил о «консерватизме Коперника». Действительно, у Коперника мы обнаруживаем многое от старого мира, а также отголоски герметической традиции. Переходящий в новый мир всегда несет с собой что-то из старого мира. Но при этом важно, что новый мир все-таки есть, прикосновение к нему совершилось. Именно это произошло с Коперником. И хотя его теория «не была более точной, чем теория Птолемея, и не дала немедленного усовершенствования календаря» (Кун), все-таки она была революционной: она порвала с более чем тысячелетней традицией. Коперник не стал — хотя у него имелись средства для этого — улучшать или латать в том или другом месте систему Птолемея: последняя превратилась в чудовищную смесь теорий, которые уже больше ничего не могли дать.

Величие Коперника в том, что он решился сойти с проторенного пути: он предложил новый образец, альтернативную теорию, которая вначале не казалась более простой и заслуживающей внимания,

184 Научная революция

Тихо Браге 185

был Эразм Рейнгольд (1511—1553). Ему принадлежат «Прусские таблицы» (Tabulae Prutenicae, 1551), составленные по расчетам Коперника, которым было суждено стать необходимым инструментом в астрономических изысканиях.

Тихо Браге: ни старая расстановка Птолемея, ни нововведения великого Коперника

Тихо Браге: улучшение инструментария и техники наблюдений

Великий труд Коперника появился в 1543 г. В 1609 г. Кеплер опубликовал свою работу о Марсе, которая стала вторым мощным ударом по традиционной космологии: он доказывал, что орбиты планет не круговые, а эллиптические. Однако между Коперником и Кеплером был еще один ученый, оказавший значительное влияние на ход развития астрономии: речь идет о датчанине Тихо Браге. Тихо (латинизированное датское имя Тюге) родился три года спустя после смерти Коперника, в 1546 г., а умер в 1601 г. И если Коперник был самым известным астрономом первой половины XVI в., то Тихо Браге стал авторитетом среди астрономов второй половины века. Его великим покровителем являлся король Дании Фредерик II, который не только назначил ему жалованье, но и подарил остров Вен в Копенгагенском проливе. На этом острове Браге построил замок, обсерваторию, лаборатории, частную типографию; там он работал в окружении многочисленных помощников с 1576 по 1597 г. и собрал огромное количество материала — результаты точных наблюдений. После смерти Фредерика II Браге в 1599 г. перебрался в Прагу, на службу к императору Рудольфу II, пригласившему также молодого Кеплера, который после смерти Браге занял место придворного математика.

В отличие от Коперника, Тихо Браге был прежде всего виртуозным наблюдателем астрономических явлений: усовершенствовал технику наблюдений и измерений и достиг высокого уровня точности; спроектировал и создал новые инструменты — более крупных размеров, более устойчивые и с улучшенной градуировкой. Но главное — он ввел практику наблюдения планет во время их движения по небу. Это было новым, выдающимся явлением в астрономии: все

186 Научная революция

предыдущие астрономы проводили наблюдения только в тех случаях, когда планеты находились в наиболее удобных положениях. Кроме того, если вспомнить, что Браге вел наблюдения невооруженным глазом, мы должны признать, что его достижения в этой области явились поистине выдающимися. «Наблюдения, осуществленные с помощью современных телескопов, показывают, что результаты наблюдений Браге по определению положения неподвижной звезды имеют степень точности до единицы или даже еще большую; это выдающийся результат для наблюдений невооруженным глазом» (Кун). Благодаря этому Тихо Браге и его сотрудники смогли решить целую серию астрономических проблем, возникавших как раз из-за неточностей предыдущих наблюдений.

Тихо Браге отрицает существование материальных сфер

В 1577 г. Браге изучает движение одной кометы; ему удается определить ее параллакс (уклонение) и доказать таким образом, что, вращаясь вокруг Солнца по орбите, внешней по отношению к Венере, и имея очень маленький параллакс, она находится дальше Луны и ее траектория пересекает орбиты планет. Результат приводил в замешательство: он означал, что кристаллические сферы традиционной космологии, воспринимаемые как физически реальные и предназначенные для перемещения планет, в действительности не существуют. Таким образом, рушилась еще одна часть старого представления о мире. «По моему мнению, — пишет Браге Кеплеру, — сферы... должны быть исключены из небес. Я понял это благодаря кометам, появлявшимся в небе. <...> Они не следуют законам ни одной из сфер, но, скорее, действуют вопреки им. <...> Движением комет четко доказано, что небесная машина — это не твердое тело, непроницаемое, составленное из различных реальных сфер, как до сих пор думали многие, но текучее и свободное, открытое во всех направлениях, которое не чинит абсолютно никаких препятствий свободному бегу планет, регулируемому законодательной мудростью Бога без какого-либо механизма, вращающего реальные сферы. <...> Таким образом, нет никаких сфер: они не существуют реально на небесах, но допускаются только в целях облегчения преподавания и изучения». Заметим: материальные сферы, от которых не мог еще отказаться даже Коперник, исчезали. На их место пришли орбиты, в нашем понимании — траектории. Нововведения Тихо Браге на этом не закончились. Он подверг сомнениям также старую идею

Тихо Браге 187

совершенной естественности кругообразных небесных движений. Вызовом догме явилась идея, что комета имеет «овальную» орбиту, — еще одна огромная брешь в традиционной космологии. Таковы явно революционные нововведения Тихо Браге. Столкнувшись с огромным множеством противоречивых систем, он усовершенствовал технику и инструменты с целью получить более точные и надежные данные. На базе многочисленных точных наблюдений ему удалось опровергнуть две базовые идеи традиционной космологии. Но оставалась открытой наиболее важная, жгучая проблема: кто же прав — Птолемей или Коперник? Для ее решения Тихо Браге из внимательного и скрупулезного наблюдателя должен был превратиться в способного теоретика.

Ни Птолемей, ни Коперник

В течение всей своей жизни Тихо Браге был оппонентом Коперника, и «его огромный авторитет препятствовал обращению астрономов к новой доктрине» (Кун). Конечно, Браге прекрасно понимал, что «нововведения, принадлежащие великому Копернику», позволяют «научным путем избежать всего того, что в птолемеевской картине оказывается избыточным и нелогичным, притом математические принципы остаются нерушимыми...». Все же Браге был еще во власти аристотелевского стиля мышления и принимал доказательства невозможности движения Земли, приведенные Птолемеем и опровергнутые Оресмом и Коперником. Вот некоторые из его контраргументов: «С того момента, как [нововведение Коперника] устанавливает, что большое, ленивое и малоподвижное тело Земли подвержено регулярному (более того, тройному) движению, как и прочие эфирные созвездия, оно выступает не только против принципов физики, но и против авторитета Священного Писания, которое утверждает, в разных своих частях, неподвижность Земли, не говоря уж об обширнейшем пространстве между орбитой Сатурна и восьмой сферой, которое эта доктрина оставляет пустым вплоть до звезд, и о других неудобствах, сопровождающих эту спекуляцию». В переписке, которую Тихо Браге вел с немецким астрономом Кристофером Ротманном, последователем идей Коперника (астрономом ландграфа Гессена Вильгельма IV), он приводит аргумент, который впоследствии станет стандартным возражением: если верно, что Земля вращается с запада на восток, то — в этом непоколебим Браге — расстояние, которое пролетает ядро, выпущенное из пушки в запад-

188 Научная революция

ном направлении, должно быть больше, нежели расстояние, преодолеваемое ядром, выпущенным из той же пушки в направлении, противоположном движению первого ядра, а во втором — Земля и ядро двигались бы в одном направлении, и, как результат, расстояние, преодолеваемое ядром в этом последнем случае, должно было бы быть более коротким, чем в случае, когда оно летело бы в западном направлении. Но поскольку на практике этого нет, то Земля, заключает Браге, неподвижна. Следовательно, коперниканская система неверна — таково заключение Тихо Браге. Но неверна также и система Птолемея, ибо «старое распределение небесных орбит недостаточно когерентно и столь многочисленные и большие эпициклы избыточны, чтобы объяснить поведение планет относительно Солнца, их кажущееся обратное движение и остановки, неравенство...».

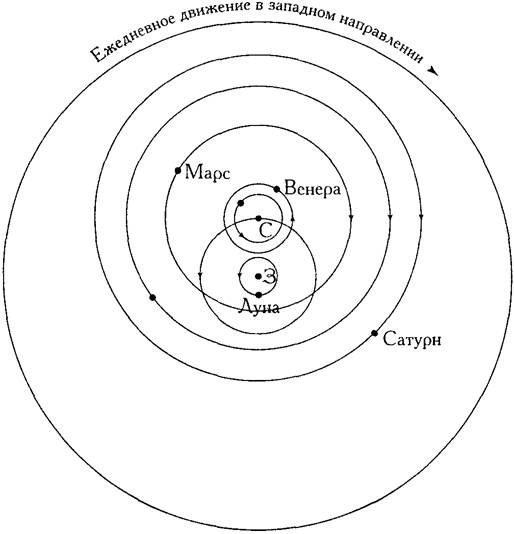

Система Тихо Браге (из книги: Томас Кун. Коперниканская революция. Турин, 1972)

Тихо Враге 189

Система Тихо Браге: реставрация с семенами революции

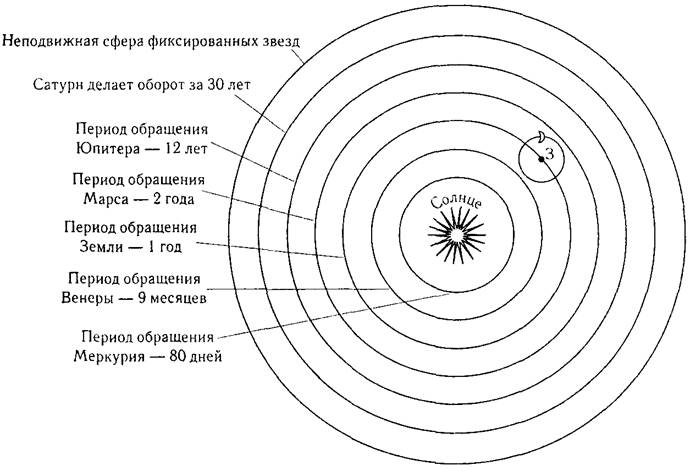

Итак, ни Птолемей, ни Коперник. И тогда, пишет Браге, «поняв, что обе эти гипотезы допускают немалую долю абсурда, я стал серьезно размышлять, нельзя ли создать такую, которая не контрастировала бы ни с математикой, ни с физикой, которая не избегала бы проверки теологией и в то же время удовлетворяла бы небесным наблюдениям». И вот «наконец, почти неожиданно, — продолжает Браге, — мне пришло в голову, что порядок небесных вращений должен быть способным предотвратить любую случайность, могущую вызвать все эти непоследовательности». Итак, перед нами — система Тихо Браге. В ней Земля находится в центре Вселенной, в центре орбит Солнца, Луны и неподвижных звезд; Солнце же находится в центре орбит пяти планет. Чтобы получить представление о системе Браге, достаточно взглянуть на рисунок, где помимо прочего можно увидеть, что орбиты пересекаются во многих точках, теряя свою характеристику материальных субстанций. На другом рисунке представлена схема Коперника, что позволяет увидеть различия между этими двумя системами.

Система Коперника (из книги: Паоло Росси. Научная революция от Коперника до Ньютона. Турин, 1973)

190 Научная революция

191

Иоган Кеплер: переход от «круга» к «эллипсу» и математическая систематизация теории Коперника

Кеплер — преподаватель в Граце: Mysterium cosmographicum

Кеплер родился 27 декабря 1571 г. в Вейле, недалеко от Штутгарта. служил герцогу Брауншвейгскому, мать Катерина Гульденман была дочерью трактирщика. Иоганн родился «семимесячным» (как он писал о себе) и не отличался крепким здоровьем. В детстве переболел оспой, которая оставила след на всю жизнь.

Оставив сына на попечении дедушки с бабушкой, родители отправились с войском герцога Альбы сражаться с бельгийцами. Вернувшись с войны в 1575 г., родители Кеплера открыли трактир в Эльмендингене, в Бадене. Маленький Кеплер начал помогать родителям — сначала мыть стаканы в трактире, затем выполнять различные работы по дому, затем в поле. В 1577 г. он начал посещать школу в Леонберге, обнаружив способности к учебе, и родители решили послать его в 1584 г. в семинарию в Адельсберг. Затем он перебрался в семинарию в Маульбронне, после чего, спустя четыре года, поступил в университет в Тюбингене. Там он занимался у астронома и математика Михаила Мёстлина, который убедил его в достоинствах системы Коперника. В эти годы разгоралась вражда между католиками и протестантами. Будучи протестантом, Кеплер считал, что взаимные преследования религиозных группировок, убеждение, что их действиями руководит сам Господь, упования на слепую веру, и, наконец, надменность, с которой они осуждали последователей евангельского духа и свободы — все это абсурдно и пагубно.

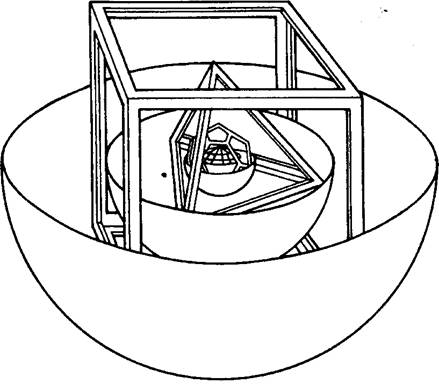

В возрасте 22 лет Кеплер оставляет занятия теологией и мысль о церковной карьере. Он принимает предложение преподавать математику и этику в гимназии в Граце. В его обязанности входило также составление календаря для Штирии на 1594 г., прогнозов — например о степени суровости зимы, о крестьянских волнениях и т. д. В 1596 г. Кеплер опубликовал «Предвестник, или Космографическая тайна» (Prodromus sive Mysterium cosmographicum), в котором соотносил «пять правильных твердых тел» — куб, тетраэдр, додекаэдр, октаэдр и икосаэдр (соответственно четырех-, двенадцати-, восьми-, двадцатигранник) с числом известных в то время планет и

192 Научная революция

Иоган Кеплер

расстоянием между ними. Книга, вышедшая с предисловием Мёстлина, была тут же послана Тихо Браге и Галилею. Браге предложил Кеплеру рассмотреть возможную связь между открытиями, описанными в работе Prodromus, и системой Тихо. 4 августа 1597 г. из Падуи пришел ответ Галилея Кеплеру, в котором среди прочего читаем: «Я также благодарю тебя, и особенным образом, за то, что ты удостоил меня доказательством твоей дружбы. В твоей работе я пока познакомился только с предисловием, из которого, однако, понял твои намерения и могу поистине порадоваться, что имею такого союзника в поисках истины. Достойно сожаления, что столь редки те, кто следует в своих философских размышлениях безошибочным путем. Но здесь не место оплакивать ничтожность нашего времени, а, скорее, следует мне поздравить самого себя с обретением столь убежденного защитника истины. <...> Я много работал над тем, чтобы доказать, сколь ошибочны аргументы, выдвинутые против гипотезы Коперника, но по сию пору не решился ничего опубликовать, напуганный случившимся с Коперником, нашим учителем, который, хотя и обрел бессмертную славу среди немногих, был, однако, осмеян и освистан бесконечным числом всех прочих — столь огромно число глупцов. Я бы осмелился обнародовать свои размышления, будь таких, как ты, больше, но поскольку это не так, я вынужден отложить».

Иоган Кеплер 193

Кеплер — придворный математик в Праге: «Новая астрономия» и «Диоптрика»

В 1597 г. Кеплер женился на Барбаре Мюллер фон Мулек, богатой молодой вдове 23 лет. Тем временем, после визита эрцгерцога Фердинанда к Папе Клименту VIII, все некатолики были изгнаны из Штирии. Кеплер пытается с помощью своего старого учителя Мёстлина получить место в университете Тюбингена, но это ему не удается. Однако неожиданно приходит другое решение вопроса: Браге приглашает Кеплера нанести ему визит в замок Бенатек, в окрестностях Праги. 1 августа 1600 г. более тысячи человек были изгнаны из Штирии. Кеплер пишет Мёстлину, что он никогда не мог бы представить, что по религиозным мотивам и именем Христа можно принести людям столько страданий, лишив их дома, друзей, всего имущества. В Праге Тихо Браге предлагает Кеплеру стать его помощником. Однако очень скоро, 24 октября 1601 г., Браге в возрасте 55 лет умер. Император Рудольф II назначает Кеплера «имперским математиком», с жалованьем вполовину меньшим, нежели получал Браге, и вменяет ему в обязанность завершить работу над «Рудольфинскими таблицами» (Tabulae rudolphinae).

В 1604 г. Кеплер публикует труд по геометрической оптике «Паралипомены к Вителлию» (Ad Vitellionem paralipomena), который стал вехой в истории науки. Работа состоит из 11 глав. В ней рассматриваются и совершенствуются идеи, высказанные ранее Альгазеном () и Вителлием, очень схожие с концепцией Франческо Мавролика (1494—1577). Большое значение имеет пятая глава этого труда: «... в ней впервые природа зрения объясняется тем, что световой раздражитель, достигая сетчатки глаза, дает изображение; спроецированное, оно оказывается перевернутым. Но такое переворачивание не дает отрицательного эффекта, ибо проблема заключается в определении правила, в соответствии с которым реагирует глаз, располагая изображение, когда он получает определенные раздражения. Правило следующее: когда изображение внутри глаза находится внизу, видимая фигура должна быть сверху и наоборот; подобным образом, когда изображение на сетчатке — справа, значит, видимая фигура — слева и наоборот» (В. Ронки). Кроме того, в первой главе Кеплер дает принципиально новое определение света: 1) «Свету присуще свойство распространяться от источника на большое расстояние»; 2) «Распространение света из любой точки происходит по бесчисленному множеству прямых линий»; 3) «Свет сам по себе может распространяться до

194 Научная революция

Иоган Кеплер 197

Кеплер доводит это число до 1005. Благодаря таблицам «более века астрономы могли рассчитывать с достаточной точностью, невозможной до Кеплера, положение Земли и других планет относительно Солнца» (Дж. Абетти). В 1628 г. Кеплер снова в Праге, оттуда перебирается в Саган — маленький городок в Силезии, между Дрезденом и Бреслау — на службу к Альбрехту Валленштейну, герцогу Фридляндии. Он обещал Кеплеру уплатить двенадцать тысяч флоринов долга за его прошлую работу. Кеплер, со своей стороны, должен был составить эфемериды до 1626 г. Кеплер решает отправиться в Ратисбону (Регенсбург), чтобы получить от сейма задолженность по жалованью. Путешествие на худосочном осле (от которого Кеплер по приезде поспешил избавиться, продав за два флорина) было ужасным. Кеплер тяжело заболел, у него поднялась температура. Применили кровопускание, но ничто не помогало. Он умер 15 ноября 1630 г., вдалеке от дома и близких, на пятьдесят девятом году жизни. Кеплера похоронили за городскими стенами, на кладбище Св. Петра, поскольку лютеранам было отказано в погребении на городском кладбище. Похороны прошли торжественно. Погребальная речь заканчивалась стихом из Евангелия от Луки (XI, 28): «Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его».

«Космографическая тайна»: в поисках божественного математического порядка небес

Тихо Браге был всегда противником Коперника, Кеплер — его сторонником, «славя Солнце с энтузиазмом возрожденческого неоплатонизма» (Кун). Кеплер был математиком-неоплатоником и неопифагорейцем, его вера в гармонию мира не сочеталась с системой Браге. Природа создана в соответствии с математическими правилами, и обязанность ученого — понять их. Кеплер считал, что он отчасти эту обязанность выполнил, когда в 1596 г. опубликовал «Космографическую тайну». После подробного, с детальными чертежами, изложения доказательств в защиту системы Коперника он утверждает, что число планет и размеры их орбит могут быть познаны после уяснения связи между планетными сферами и пятью правильными многоугольниками (солидусами), еще называемыми «платоновскими» или «космическими», — куб, тетраэдр, додекаэдр, икосаэдр и октаэдр (куб, четырех-, двенадцати-, двадцати - и восьмиугольник). Эти фигуры, как легко догадаться, характеризуются тем, что поверхности каждого из этих тел одинаковы и равносто-

198 Научная революция

ронни. Уже со времен античности было известно, что подобными характеристиками обладают только упомянутые тела. Кеплер в своей работе утверждает, что если бы сфера Сатурна была описана в виде куба, в которую вписана сфера Юпитера, и если бы тетраэдр был вписан в сферу Юпитера, а в него вписана сфера Марса и так далее, чередуя три других солидуса и другие три сферы, тогда можно было бы убедиться в соотносительных размерах всех сфер и понять причину, почему существует только шесть планет. Кеплер пишет: «Орбита Земли является мерой всех остальных орбит. Опиши вокруг нее додекаэдр, тогда сфера, которая, в свою очередь, опишет его, будет сфера Марса. Вокруг сферы Марса опиши тетраэдр, тогда сфера, которая его обнимет, будет сфера Юпитера. Вокруг сферы Юпитера опиши куб, — заключающая его сфера будет сферой Сатурна. В орбиту Земли впиши икосаэдр, — вписанная в него сфера будет сферой Венеры, в сферу Венеры впиши октаэдр, — в него будет вписана сфера Меркурия. Так ты поймешь причину числа планет». Бог — математик, и работа Кеплера заключалась в поиске разгадки геометрической и математической гармонии мира. Он верил, что значительную часть этого труда ему удалось выполнить, открыв много закономерностей, хотя в будущем останутся в основном лишь три его закона о планетах. Во всяком случае, «он был убежден, что структура мира может быть определена математическим путем, ибо при сотворении мира Бог руководствовался математическими соображениями, что простота — знак истины, а математическая простота идентифицируется с гармонией и красотой. Он использовал то удивительное обстоятельство, что существует как раз пять многоугольников, соответствующих требованиям соразмерности, которые, конечно же, должны каким-то образом соотноситься со структурой вселенной: все это — недвусмысленные признаки пифагорейско-платоновской концепции мира, проступающие здесь особенно четко. Дискурс «Тимея» вновь

Иоган Кеплер 199

204

Галилео Галилей

совершенствует и настраивает. Свои выдающиеся астрономические открытия он излагает в «Звездном вестнике» В 1610 г., после чего эрцгерцог Козимо II Медичи назначил Галилея «экстраординарным математиком — исследователем города Пизы» — без обязанностей

Галилео Галилей 205

постоянного присутствия на службе или занятиях — и «философом светлейшего герцога». Во Флоренции он продолжает астрономические исследования, но приверженность идеям Коперника начинает приносить ему первые неприятности. Между 1613 и 1615 гг. он пишет четыре знаменитых «коперниканских письма» об отношении науки и веры: одно — своему ученику, монаху-бенедиктинцу Бенедетто Кастелли; два — монсиньору Пьеру Дини и одно — великой герцогине Христине Лотарингской. Став жертвой доноса в Священную канцелярию и обвиненный в ереси из-за приверженности учению Коперника, в 1616 г. он предстал перед судом в Риме. Затем последовал запрет на преподавание, пока Галилей не отречется от теорий, поставленных ему в вину. В результате полемики с иезуитом Горацио Грасси о природе комет рождается эссе «Пробирных дел мастер», опубликованное в 1623 г. Сформулированная в ней теория комет впоследствии окажется ошибочной (Галилей утверждал, что кометы — это световые отблески на парах земного происхождения), однако в ней уже закладываются некоторые философско-методологические основания концепции Галилея.

В 1623 г. на папский престол взошел под именем Урбана III кардинал Маттео Барберини, друг Галилея, оказывавший поддержку ему и Кампанелле. С возродившейся надеждой Галилей пишет «Диалог о двух главнейших системах мира». Несмотря на предосторожности автора, не составляло большого труда понять, что новое сочинение активно защищает учение Коперника. В 1633 г. Галилей вновь подвергся суду, был осужден и принужден к клятвенному отречению. Пожизненное заключение ему сразу же заменили на ссылку, вначале в поместье его друга Асканио Пикколомини, архиепископа Сиены, который обращался с ним крайне уважительно, а впоследствии в его дом в Арчетри, где он не мог ни с кем встречаться и ничего писать, не получив предварительно на то разрешения. В уединении Галилей пишет свою наиболее оригинальную и выдающуюся работу «Рассуждения и математические доказательства по поводу двух новых наук», которые появятся в Лейдене в 1638 г. Позже Лагранж напишет: «Динамика — наука, полностью обязанная ученым новой эпохи. Галилей стал ее крестным отцом... сделал первый важный шаг, открыв таким образом дорогу, новую и просторную, развитию механики как науки». Утешением Галилею в Арчетри было присутствие в течение небольшого периода времени дочери — монахини Марии Челесты (в миру Вирджинии). Она умерла 2 апреля 1634 г. в возрасте 33 лет. В письме к брату своей

206 Научная революция

невестки Джери Боккинери, служащему канцелярии правительства эрцгерцога, Галилей писал: «...безграничная печаль и меланхолия, абсолютная потеря аппетита, я ненавистен сам себе и постоянно слышу, как моя дорогая дочурка зовет меня». Об отношениях Галилея с дочерью, женщиной утонченнейших чувств и «высокого интеллекта», говорят ее письма, посланные отцу в Рим после его осуждения в 1633 г. Галилей не хотел, чтобы весть о его осуждении дошла до дочери. Но скрыть это не удалось. Узнав о случившемся, Мария Челеста 30 апреля отправляет отцу письмо: «Отец, я решила написать Вам сейчас, чтобы Вы знали, что Я полностью разделяю Ваши горести, что, я надеюсь, должно принести Вам некоторое облегчение: я ни с кем не делилась, желая, чтобы все это осталось при мне...» В начале июля она пишет ему еще раз: «Дражайший синьор отец, теперь более, чем когда-либо, пришло время благоразумию, данному Вам Господом Богом, для перенесения ударов с той силой духа, которой требуют религия, профессия и Ваш возраст. Благодаря большому жизненному опыту Вы вполне можете понять фальшь и непостоянство всего в этом мире и не придавать большого значения этим бурям, надеяться, что они скоро улягутся и сменятся на противоположное к Вашему успокоению». И еще, 16 июля: «Когда Ваша милость были в Риме, я мысленно говорила себе: если я заслужу такую милость, что он приедет в Сиену, с меня будет довольно, я cмогу сказать, что он почти в моем доме; а теперь я страстно желаю, чтобы Вы были еще ближе». Оправившись от горя, Галилей возвращается к занятиям наукой и пишет свои великие «Рассуждения». В конце жизни Галилей потерял зрение, болезни не оставляли его. В присутствии своих учеников Винченцо Вивиани и Эванджелиста Торричелли, ночью 8 января 1642 г., как мы читаем в «Историческом повествовании» Вивиани, «с философской и христианской стойкостью Галилей отдал душу Создателю. Она отправилась, можно думать, наслаждаться и восхищаться теми вечными нетленными чудесами, которые с помощью хрупкого механизма, ненасытно и нетерпеливо, хотел приблизить Галилей к глазам смертных».

Галилей и вера в подзорную трубу

В 1597 г. в письме к Кеплеру Галилей сообщает, что он примкнул «уже много лет назад... к учению Коперника»; «отталкиваясь от него, я вскрыл причины многих природных явлений, доселе, вне всякого сомнения, необъяснимых. Я уже подготовил в письменном

Галилео Галилей 207

виде много доказательств, опровержений контраргументов, но до сих пор не решался опубликовать их, напуганный судьбой Коперника, нашего учителя». В 1609 г., направив подзорную трубу в сторону неба, Галилей начинает накапливать доказательства, которые, с одной стороны, наносят точные и решительные удары по картине мира Аристотеля—Птолемея, а с другой — устраняют все, мешающее принятию системы Коперника, и таким образом усиливает поддержку. Весной 1609 г. Галилей узнает, что «некий Фьямминго сконструировал прибор, благодаря которому наблюдаемые объекты, хотя и очень удаленные от глаз наблюдателя, были четко видны, как если бы находились на близком расстоянии». Вскоре он получает подтверждение этому в известии из Парижа, от своего бывшего ученика Джакопо Бадовере, «и это стало причиной, подтолкнувшей меня полностью отдаться поискам средств, с помощью которых я бы смог изобрести подобный инструмент». Галилей изготавливает трубу из свинца, к концам которой он прикрепляет две линзы, «обе с одной стороны плоские, а с другой одна — выпуклая, а другая — вогнутая; приблизив глаз к вогнутой линзе, я заметил, что предметы значительно увеличены и кажутся ближе — в три раза ближе и в девять раз больше, чем они представляются нам, когда мы смотрим на них невооруженным глазом. После этого я изготовил другую трубу, более точную, которая увеличивала предметы в шестьдесят раз». Наконец, пишет Галилей, «не жалея труда и средств, я сконструировал столь превосходный инструмент, что с его помощью наблюдаемые предметы представляются в тысячу раз более крупными и более чем в тридцать раз ближе, чем если смотреть на них невооруженным глазом. Сколько и каковы преимущества, предоставляемые этим инструментом как на земле, так и на море, излишне перечислять». 25 августа 1609 г. Галилей представляет правительству Венеции этот аппарат как свое изобретение. Произведенное впечатление было столь сильным, что Галилею было предложено увеличение годового жалования от 500 до 1000 флоринов и сделано предложение о возобновлении контракта на преподавание, срок действия которого истекал в следующем году.

Как заметил Васко Ронки, изобретение подзорной трубы голландцами или, еще раньше, итальянцами, или вторичное ее создание Галилеем сами по себе не представляют ничего исключительного. Что действительно интересно, так это то, что Галилей ввел подзорную трубу в научный обиход, использовав ее как инструмент для научных исследований, как средство усиления наших чувств. «Наиболь-

208 Научная революция

ший интерес в этой истории (с подзорной трубой) — не в медленном и, если хотите, заурядном сотрудничестве умельцев, без особых усилий предоставивших в распоряжение человечества новый инструмент, но в логичном процессе изменения менталитета научного мира, который сначала знать не хотел об этом новшестве, а кончил тем, что признал в нем настоящее сокровище, превратив в один из мощных ресурсов познания мира» (В. Ронки). Философия средневековья не знала линз для очков: они будут изучены позже Франческо Мавроликом, но лишь Джамбаттиста делла Порта своей «Естественной магией» (1589) сделал линзы предметом не только ремесленников, но и философии. Как Порта, так и Кеплер (в работе «Добавления к Вителлию», 1604) «прошли рядом с подзорной трубой, даже написали кое-что, из чего можно заключить, что они почти открыли, но так и не сконструировали ее». Линзам не доверяли, думали, что они «обманывают», преобладало мнение, что данных нам Богом глаз достаточно, чтобы видеть, и нет необходимости в «усовершенствованиях». Кроме того, существовало глубокое предубеждение со стороны академических и церковных кругов по отношению к механическим искусствам. Еще долго выражение «низкий механик» будет расцениваться как оскорбление. 28 августа 1609 г., т. е. четыре дня спустя после презентации подзорной трубы Галилеем дожу Леонардо Донато, Порта написал из Неаполя письмо Федерико Чези, основателю академии Линчей: «Что касается секрета трубы, то это надувательство, все взято из моей книги «О рефракции», и я опишу его, и если Ваше Превосходительство захочет, чтобы она была сделана, то к Вашему удовольствию это будет исполнено».

Величие Галилея, кроме прочего, заключается в преодолении эпистемологических барьеров, перекрывавших дорогу последующим исследованиям. Военных не смутило новшество, но просвещенная публика отказала в доверии подзорной трубе. Так, например, говорили, что получаемые с ее помощью образы малоубедительны. Галилей же уверяет Маттео Кароцио, что он испытывал свой телескоп «сто тысяч раз на сотне тысяч звезд и различных предметах». Наблюдение этих «различных предметов, — пишет Geymonat, — убеждало в точности инструмента; наблюдение звезд — доказательство его важности». И, что важно, поверил в научную ценность телескопа как решающего орудия в борьбе систем Птолемея и Коперника; поверил «в инструмент, рожденный в среде «механиков», совершенствуемый только практическим путем, отчасти при-

Галилео Галилей 209

нятый в военных кругах, но неизвестный или даже презираемый академической и официальной наукой» (Паоло Росси). Друг Галилея Кремонини из Падуи, последователь Аристотеля, не захотел даже взглянуть на трубу («восхищение стеклами совсем заморочило мне голову; хватит, я не хочу больше ничего об этом знать»). Но Галилей навел трубу на небо, что нам покажется обыкновенным действием, разумным и нормальным, однако в те времена это было равносильно тому, как если бы в наши дни известный врач-клиницист стал использовать пиявки для лечения воспаления легких: для большей части ученых это было «неразумно». И когда Галилей увидел горы и долины на Луне, он сразу понял, что теперь возможно решительное беспрецедентное наступление против перипатетиков. Галилей превратил подзорную трубу из предмета, не имеющего никакого научного значения, в решающий элемент знания. В его руках или, скорее, в познавательных проектах она обретает качественно иное значение. В отличие от Кеплера Галилей верил (хотя для кого-то и неразумно) в подзорную трубу. Он видел в ней средство увеличения возможностей человеческих глаз: «Даже звезды, которые обычно недоступны нашему зрению из-за их малых размеров и слабости нашего зрения, можно увидеть с помощью этого инструмента». И еще: «Мы бы хотели... сделать наши глаза мерилом всех светил, так что если мы не видим какие-либо светящиеся объекты, то не следует ли сказать, что свет от них не доходит до нас? А может, эти звезды видят орлы или рыси, а нашему слабому зрению они остаются недоступны?» Недостаточно смотреть, «следует смотреть глазами, хотящими видеть, которые верят в то, что видят, и которые верят, что видят вещи, наделенные смыслом» (В. Ронки).

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |