Вот заключение Кузанского: «Наш конечный разум, двигаясь путем уподоблений, не может в точности постичь истину вещей. Ведь истина не бывает больше или меньше, она заключается в чем-то не-

38 Гуманизм и Возрождение

Николай Кузанский

делимом и кроме как самой же истиной ничем в точности измерена быть не может, — как круг, бытие которого состоит в чем-то неделимом, не может быть измерен не-кругом. Не являясь истиной, наш разум тоже никогда не постигает истину так точно, чтобы уже не мог постигать ее все точнее без конца, и относиться к истине, как многоугольник к кругу: будучи вписан в круг, он тем ему подобнее, чем больше углов имеет, но даже при умножении своих углов до бесконечности он никогда не станет равен кругу, если не разрешится в тождество с ним». (цит. по: Николай Кузанский, соч., т. 1, с. 53)

Основываясь на этом, Кузанский указывает верный путь для приближения к истине (самой по себе недостижимой), сосредотачиваясь на том представлении, согласно которому в бесконечности имеет место совпадение противоположностей. На этом пути различные конечные вещи могут выступать не столько как антитеза бесконечности, но скорее вступают с ней в некоторое символическое отношение, содержащее в себе аллюзию бесконечности.

Следовательно, и в Боге, поскольку Он бесконечен, все различия, которые в тварном мире оказываются противопоставленными между собой, совпадают. Что это означает?

Кузанский показывает, что он имеет в виду, когда говорит о «совпадении противоположностей», на концепции «максимума». В Боге, Который есть предельное «абсолютное», противоположные «максимумы» и «минимумы» являются одним и тем же. И действительно, помыслим «количество» максимально большое и максимально малое. Отвлечемся в уме от «количества». Изъять количество —

Николай Кузанский 39

44 Гуманизм и Возрождение

Соответственно, что универсум имеет общего, то и человек имеет — обособленно, частно и раздельно. И поскольку может быть только один универсум, но много обособленного, частного и раздельного, то многие обособленные и раздельные люди несут в себе вид и образ единого совершенного универсума и в таком разнообразном множестве бесчисленных малых текучих, сменяющихся друг другом миров, устойчивое единство большого универсума развертывается с наибольшим возможным совершенством» (там же, т. 2, с. 271).

В трактате «Об уме» (он стал частью «Книги простеца»), читаем: «...Я определяю ум как образ божественного ума, простейший среди образов божественного свертывания. И потому ум есть тем самым первообраз божественного свертывания, охватывающего в своей простоте и силе все образы свертывания. Ибо как Бог есть свертывание свертываний, так ум, являющийся образом Божиим, есть образ свертывания свертываний» (там же, т. 1, с. 397—398).

Марсилио Фичино и платоновская Академия во Флоренции

Место Фичино в культуре Возрождения

В 1462 году Козимо Медичи Старший подарил , чтобы на досуге и в спокойствии он мог посвятить себя изучению и переводам Платона. Эта дата знаменует собой рождение «платоновской Академии», которая не была организованной школой, но скорее была союзом ученых и поклонников платоновской философии.

С Марсилио Фичино (1433—1499) был связан решающий поворот в истории гуманистической мысли в эпоху Возрождения. Такой поворот объясняется отчасти изменением политических условий, они превратили литератора Республики в придворного литератора, состоящего на службе у новых господ. Но деятельность литераторов-секретарей имела свои преимущества, и теперь стало необходимостью предложить теоретическое обоснование тому «первенству» и тому «достоинству» человека, на котором все гуманисты первой половины кватроченто настаивали, отделываясь декларациями. Такая работа была проделана именно Фичино на основе переосмысления платоновской традиции. Влияние Фичино распространяется не только на мыслителей второй половины XIV века, но также и XV века.

Марсилио Фичино 45

Марсипио Фичино 47

подвластность течению времени и в то же время независимость от пространства. Она есть то, что существует среди смертных вещей, сама не будучи смертной, поскольку входит и дополняет, но не делится на части, а когда подключается, то не распыляется, так о ней заключают. И поскольку в то время, как управляет телом, она примыкает также к божественному, она является госпожой тела, а не компаньонкой. Она — высшее чудо природы. Другие вещи под Богом — каждая в себе — суть отдельные предметы; она является одновременно всеми вещами. В ней образы вещей божественных, от которых она зависит, она же есть причина и образец для всех вещей низшего порядка, которые она некоторым образом сама же и производит. Будучи посредницей всех вещей, она имеет способности всех вещей. И если это так, она проникает во все. Но поскольку она является истинной связью всего, то, когда она вселяется в одно, она при этом не оставляет другого, но проницает и одно и другое и всегда все поддерживает, поэтому ее справедливо можно назвать центром природы, посредницей всех вещей, сцеплением мира, лицом всего, узлом и связкой мира».

в). Тесно связано с тематикой души у Фичино понятие «платонической любви» (или «сократической любви»), в котором платонический эрос соответствует любви христианской (эрос понимался Платоном как сила, которая посредством видения красоты возвышает человека до абсолюта, и вновь дает душе крылья для того, чтобы возвратиться на небесную родину). Как выше было показано, у Фичино под понятием любви понимается воссоединение в Боге человека эмпирического с метаэмпирической Идеей посредством постепенного восхождения по лестнице любви, и, таким образом, она является видом «обожествления» бесконечной игры вечности, как удивительно сказано в «Комментариях» к Платонову «Пиру»: «Хотя нам нравятся тела, души, ангелы, но на самом деле мы все это не любим; но Бог вот в чем: любя тела, мы будем любить тень Бога, в душе — подобие Бога; в ангелах — образ Бога. Так, если в на-

48 Гуманизм и Возрождение

50 Гуманизм и Возрождение

шие возможности, стать «духом» мира, жизненная сила которого истекает и звезд.

Камни, металлы, травы, раковины моллюсков как носители жизни и духа могут быть использованы с учетом их «симпатических свойств». Поэтому Фичино делал еще и талисманы. Использовал чары музыки, орфические песенные гимны с одноголосием и в инструментальном сопровождении, что должно было способствовать улавливанию благотворного влияния планет и гармонии, для «установления звездной симпатии». С этой практикой он связывал и медицину. Он не видел противоречий всего этого с христианством: Сам Христос часто являлся целителем.

Все это — не только эксцессы. Общие для многих людей Ренессанса, они составляют характеристическую черту эпохи.

Но большое удивление вызывают недавние открытия, на основе которых мы узнаем, что Бруно, один из самых выдающихся мыслителей Возрождения, читая лекции в Оксфордском университете, выдавал за свой труд третью часть трактата «О жизни» Фичино. Такова была слава и очарование этих доктрин! Но к этому мы еще возвратимся.

Пико делла Мирандола между платонизмом, аристотелизмом, Каббалой и религией

Позиция Пико

Позиция Фичино, столь щедрая начинаниями, имеет соответствующие аналоги у Пико делла Мирандолы (1463—1494) и тем не менее содержит еще более многочисленные различия и разногласия.

Самые яркие новшества, которые он внес по сравнению с Фичино, таковы: а) к магии и герметизму он присоединяет также «Каббалу» и ее чрезвычайный эффект; б) он вознамерился привлечь к общей программе доктринального примирения также Аристотеля (которого изучил в Падуе); в) кроме того, он чувствовал симптомы начинающегося упадка в направлении грамматологической редукции, проявившемся у некоторых гуманистов. Было необходимо защитить некоторые завоевания схоластики (знаменательной в этой связи оказывается его полемика с Гермолаем Варваром); г) он принял участие в религиозной реформе, которая не ограничивалась теорети-

Пико делла Мирандола 51

ческими планами (в этом отношении показательны его симпатии к Савонароле).

Остановимся на двух основных пунктах доктрины Пико делла Мирандолы.

Пико и Каббала

Как понимал Пико Каббалу, как он считал возможным употребить ее в плане общей увязки религии с философией?

Каббала — мистическая доктрина. В еврейской теологии она предназначена для обнаружения главным образом того, что сделано Богом евреев. Каббала сочетает два аспекта: один теоретико-доктринальный (что способствует определенной «аллегорической» интерпретации Библии) и аспект практической магии, разрабатываемый либо в форме аутогипноза, для реализации внутреннего созерцания, либо в форме, очень близкой к магии, основанной на власти сакрального еврейского языка и на получаемом от ангелов голосе, а также на десяти именах власти и атрибутов Бога, так называемые «sefirot». Каббала имеет средневековое происхождение (обнаруживает сходство с писаниями герметиков, халдейских оракулов, орфиков), но основатели Каббалы возводят ее к самым древним еврейским традициям.

В этом случае также имела место нашумевшая историческая ошибка, которая определила позицию Пико. Он считал, что Каббала действительно восходит к самой древней традиции, проще говоря—к Моисею, и передавалась из поколения в поколение устно в виде эзотерических посвящений.

Но поскольку, в общем, в Каббале есть немало привлекательных, хотя и спорных, идей, мы считаем уместным привести здесь страницу из книги Йетса «Джордано Бруно и традиция герметиков», в которой с образцовой ясностью и чрезвычайно эффектно исследуются общие теоретические и практические установки.

Каббала, которая разрабатывалась в Испании в течение средних веков, основывалась на учении о десяти sefirot и двадцати двух буквах еврейского алфавита. Доктрина sefirot изложена в книге творения. Sefirot есть «десять самых общих имен Бога, которые в комплексе дают Его единое великое имя».

Сотворенная вселенная есть пространственная развертка живительных сил Бога. Творческий аспект sefirot включен в космологический контекст и действует как соотношение десяти сфер космоса,

52 Гуманизм и Возрождение

56 Гуманизм и Возрождение

Франческо Патрици

Франческо Патрици жил в XVI столетии (1529—1597), но придерживался той же линии, что Фичино и Пико, т. е. парадигмы герметического мышления, которое уже было проиллюстрировано. Он основательно изучал «Corpus Hermeticum», как и «Халдейские оракулы». Его самой значительной теоретической работой является «Новая универсальная философия».

Патрици был убежден вслед за Гермесом Трисмегистом (которого он считает не только современником Моисея, но даже несколько старше — paulo senior), что без философии нельзя быть по большому счету религиозным. Но дерзость Аристотеля, отрицавшего всеведение и всемогущество Бога, нанесла тяжелейший ущерб философии. Поэтому было необходимо противопоставить аристотелевской философии платоновскую (Платона, Плотина, Прокла и отцов Церкви), но особенно философию герметиков (для него трактат Гермеса значил гораздо больше, чем все книги Аристотеля).

Патрици дошел до того, что даже призывал папу ввести преподавание «Corpus Hermeticum», что было, с его точки зрения, делом огромной важности и предположительно могло привести к возвращению в католическую веру немецких протестантов. Патрици рекомендовал понтификату ввести герметизм в программу обучения иезуитов. В общем, Патрици считал «Corpus Hermeticum» наилучшим инструментом на службе реставрации католицизма.

Ясно, что инквизиция осудила как неортодоксальные некоторые из идей Патрици. Попытка навязать Гермеса Трисмегиста официальной Церкви провалилась. Все же справедливо замечание Йетса о том, что дела Патрици свидетельствуют о «беспорядке в мышлении к концу XVI столетия и о том, насколько было трудно даже для такого крупного платоника-католика, как Патрици, оставаться в пределах собственно теологии».

57 Аристотелизм эпохи Возрождения

Проблемы аристотелевской традиции в эпоху гуманизма

Понимание роли аристотелизма в рамках возрожденческой мысли в Италии в XV и XVI столетиях останется неполным, если не сделать дополнение.

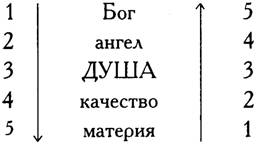

Напоминаем, что есть три основные интерпретации аристотелизма. 1). Первая, александрийская, восходит к античному комментатору . Александр полагал, что человеку присущ потенциальный интеллект, но действенным началом интеллекта является высшая причина (Бог), которая, освещая потенциальный интеллект, делает возможным познание. Получается, что бессмертная душа должна совпасть с действенным началом интеллекта (интерпретаторы пришли к признанию наличия некоторых форм бессмертия в теории Александра, однако не затрагивающих личности и совершенно нетипичных; в любом случае, безличное бессмертие не могло заинтересовать христиан). 2). В XI веке Аверроэс снабдил аристотелевские работы мощными комментариями, которые оказали большое воздействие на всю последующую философию. Для этой интерпретации был характерен тезис, согласно которому существует единый интеллект и для всех людей, и отдельно для каждого. Отсюда проистекала возможность говорить о бессмертии человека, ибо единый Интеллект по определению должен быть бессмертным. Типичной для того времени стала потом так называемая доктрина «двойной истины», в которой различались истина, доступная разуму, и истина, доступная лишь для веры (к смыслу этой доктрины мы обратимся далее). 3). Томистская интерпретация — грандиозная попытка примирения аристотелевской системы с христианской доктриной, как это подробно представлено в предшествующем томе.

В эпоху Ренессанса все эти интерпретации были вновь заявлены. Но сегодня подвергается сомнению законность этой удобной схемы, ибо действительность много сложнее. В решении отдельных проблем различные мыслители используют весьма разнообразные комбинации. Речь идет о таком делении, которое следует использовать с крайней осторожностью. Что касается тематики, напоминаем, что в рамках университетского образования последователи Аристотеля

58 Гуманизм и Возрождение

Пьетро Помпонацци 59

и Аристотелю, хотя на основе веры должно быть принято как истина противоположное. Эта позиция была подвергнута критике как недоказуемая или греховная многими историками-католиками, так же как и антикатоликами. Действительно, разоблачение лицемерия прельщает многих, но это трудно доказать, и до сих пор это не было сделано. Естественно, эта позиция имеет свои трудности, но не кажется абсурдной. Здесь предлагается способ преодоления этой дилеммы для того, кто хочет придерживаться в одно и то же время и веры, и разума, и религии, и философии. Можно считать, что эта позиция не особенно крепка по части аргументации, но мы должны уважать ее по крайней мере за выражение подлинно интеллектуального конфликта. Естественно, эта позиция нам помогает провести четкую линию различия между философией и теологией и сохранять за философией некоторую степень независимости перед теологией. Поэтому логично, что эта позиция отстаивалась как в Париже, так и в Падуе и в других итальянских университетах теми философами, которые не были в то же время профессиональными теологами. Эта теория поэтому участвовала в деле освобождения философии и наук от теологии. Не думаю, что теория двойной истины как таковая была сознательным выражением свободной мысли, что подтверждается теперь и противниками, и поборниками ее, но она естественно подготовила дорогу свободным мыслителям более поздней эпохи, особенно в восемнадцатом веке, который оставил и теологию, и веру и извлекал пользу из традиции, которая откровенно утверждала рациональное исследование в качестве независимого предприятия».

Эти разъяснения являются лучшим вступлением для понимания целого ряда мыслителей-перипатетиков и, в частности, самого известного из них, о ком речь далее.

Пьетро Помпонацци и споры о бессмертии

Пьетро Помпонацци (1462—1525), прозванный Перетто Мантовано, был самым известным аристотеликом. В много обсуждаемом трактате «О бессмертии души» поднята проблема, которая для XVI века стала центральной.

Помпонацци поначалу был аверроистом, но со временем стал относиться к аверроизму критически. Переходя ко взглядам, противоположным Аверроэсу и святому Фоме, он принял позицию, близкую к «александрийской», но тем не менее в собственной формулировке, имевшей иной оттенок.

60 Гуманизм и Возрождение

Возрождение скептицизма 63

«достойным жалости стариком», «суетливым, кривым, горбатым, покрытым язвами, — как Атлант, придавленный весом небес, так что не мог уже видеть». Жители «Города Солнца» Кампанеллы воспринимают себя врагами педанта Аристотеля.

Возрождение скептицизма

Новая жизнь эллинистической философии

Господствующими традициями в XV веке, как мы видели, были платонизм и аристотелизм, в то время как эпикуреизм и стоицизм стояли на втором плане и, хотя и обнаруживались у некоторых авторов, не имели широкого хождения. Иная ситуация сложилась в XVI веке, когда эпикуреизм и стоицизм возродились вместе со скептицизмом в том виде, который придал ему Секст Эмпирик.

Скептицизм даже создал совершенно особенный специфический культурный климат во Франции — Монтень стал его выразителем.

Как произошло это возрождение?

Впервые учение Секста Эмпирика систематическим образом было использовано Джанфранческо Пико делла Мирандола (1469—1533), племянником великого Пико, в работе «Рассмотрение тщетности языческих теорий и правды христианского учения» (1520), в которой были использованы материалы скептиков с намерением продемонстрировать несостоятельность философских теорий, придерживающихся разумных оснований, ведь для того чтобы достичь истины, необходимо верить. С Джанфранческо Пико солидарен и Генрих Корнелиус (которого называли также Агриппой Неттесгеймом (I), он был известен также как маг). В работе «Сомнительность и тщетность наук и искусств» (написанной в 1526 году и опубликованной в 1530-м) высказывается мысль, что не науки и искусства, но только вера приводит человека к спасению.

Вслед за тем во Франции были опубликованы новые латинские переводы Секста Эмпирика. В 1562 году Стефанус (Генрих Эстиенен, 1522—1598) перевел «Пирроновы наброски», а в 1569 году

64 Гуманизм и Возрождение

Гентиан Хервет (1499—1584) опубликовал все работы Секста в латинском переводе.

Юстус Липсиус (1547—1606) проповедовал стоицизм в Германии и в Бельгии, выдвигая в качестве образца в особенности Сенеку, стремясь примирить стоицизм с христианством.

Мишель Монтень и скептицизм как основа мудрости

Выше упоминалось имя Мишеля Монтеня (1533—1592), автора «Опытов» (1580; 1588), шедевра, который и сегодня доставляет наслаждение. В них скептицизм сосуществует с искренней верой. Это поражает многих историков; но в действительности скептицизм, с его недоверием к разуму, не служит причиной недоверия к вере, которая разворачивается на иных планах, и потому скептицизм остается структурно безукоризненным. «Атеизм есть... предположение противоестественное, чудовищное и тягостное для человеческой души», — пишет Монтень. Однако «естественное» знание о Боге зависит полностью и исключительно от веры. Скептик не может, таким образом, не быть фидеистом.

«Я сужу так, что много божественного и высокого, что намного превосходит человеческий ум, есть в истине, и удовольствии, получаемом от Божьей благодати, освещающей нас, необходимой, ибо через нее Он передает Свою помощь, с чрезвычайным благорасположением и предпочтением, поскольку мы можем постигать ее и принимать в себя; и я не верю, что средства, исключительно человеческие, служат иным целям. Есть только вера, которая обнимает и надежно охраняет эти высокие тайны нашей религии».

Но фидеизм Монтеня не является мистическим, «Опыты» касаются преимущественно человека, а не Бога. Античное изречение, высеченное на Дельфийском храме: «Человек, познай самого себя», ставшее главным делом Сократа и многих древних мыслителей, для Монтеня настоящая философская программа. Античные философы стремились к пониманию с целью достижения счастья. Эта же цель стоит в центре «Опытов» Монтеня. Самая подлинная мера философа — мудрость, которая определяет, как надо жить, чтобы быть счастливым.

Но как может скептически настроенный разум Монтеня достигнуть этих целей, ведь речь идет о скептическом вопросе, обращенном ко всем и каждому: «Что я знаю?»

Мишель Монтень 65

Секст Эмпирик писал, что скептики решают проблему счастья именно отказом познавать истину. Он прибегал к известному рассказу о художнике Апеллесе. Не сумев удовлетворительным образом нарисовать пену на губах лошади, тот в ярости бросил грязную губку, и она оставила бесформенное пятно, напоминавшее пену. Как отказом Апеллес достиг своей цели, так скептики в отказе (т. е., приостанавливая суждение) находят истину.

Решение Монтеня вдохновлено скептицизмом, но его выражение гораздо более проработано, богато оттенками, с подключением также суждений эпикурейцев и стоиков.

Человек несчастен? Ну так поймаем смысл несчастия. Ограничен? Уловим значение ограниченности. Он посредственен? Схватим смысл этой посредственности. Но если мы поймем это, поймем и то, что величие человека и состоит именно в его посредственности.

Прочитаем прекрасный отрывок, который иллюстрирует некоторые основы его концепции: «Другие творят человека; я же только рассказываю о нем и изображаю личность, отнюдь не являющуюся перлом творения, и будь у меня возможность вылепить ее заново, я бы создал ее, говоря по правде, совсем иною. Но дело сделано, и теперь поздно думать об этом. Штрихи моего наброска нисколько не искажают истины, хотя они все время меняются, и эти изменения необычайно разнообразны. Весь мир — это вечные качели... Даже устойчивость — и она не что иное, как ослабленное и замедленное качание. Я не в силах закрепить изображаемый мною предмет. Он бредет наугад, пошатываясь, хмельной от рождения, ибо таким он создан природою. Я беру его таким, каков он передо мной в то мгновение, когда занимает меня. И я не рисую его пребывающем в неподвижности. Я рисую его в движении, и не в движении от возраста к возрасту или, как говорят в народе, от семилетия к семилетию, но от одного дня к другому, от минуты к минуте. Нужно помнить о том, что мое повествование относится к определенному часу. Я могу вскоре перемениться, и не только непроизвольно, но и намеренно. Эти мои писания — не более чем протокол, регистрирующий всевозможные проносящиеся вереницей явления и неопределенные, а иногда и противоречащие друг другу фантазии, то ли потому, что я сам становлюсь другим, то ли потому, что постигаю предметы при других обстоятельствах и с других точек зрения. Вот и получается, что иногда я противоречу себе самому, но истине... я не противоречу никогда. Если б моя душа могла обрести устойчивость, попытки мои

66 Гуманизм и Возрождение

67

Глава 3. ВОЗРОЖДЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИИ И ПОЛИТИКИ

Возрождение и религия

Эразм Роттердамский и «философия Христа»

Все помыслы гуманистов на протяжении эпохи гуманизма и Ренессанса были полны жажды религиозного обновления. Как мы видели, само понятие «Возрождение» имело глубокие религиозные корни. Мы также видели, что некоторые гуманисты обладали особого рода религиозностью, и стремление создать «научную религию» Фичино и аналогичная позиция Пико тому свидетельство. Но религиозный бум произошел за пределами Италии. Эразм Роттердамский поставил гуманизм на службу реформе, но не порывал с Католической Церковью. Однако единство Церкви и христианства усилиями Лютера было безвозвратно утрачено.

Дезидерий Эразм (так на латинский манер звучит фламандское имя Герхарда Герхардса) родился в Роттердаме в 1466 году (возможно, дата рождения приходится на 1469 год). В 1492-м он был возведен в сан священника и восемь лет исполнял эти функции. Но его критический настрой от этого не ослаб. Его философская позиция, в особенности в том, что касается критики Церкви и духовенства эпохи Возрождения, предваряла, хотя и в смягченной форме и с большим изяществом, некоторые взгляды Лютера, так что его не зря обвиняли в подготовке почвы протестантизма. Но после нашумевшего разрыва Лютера с Римом Эразм не объединился с ним, а, напротив, выступил против него в трактате «О свободе воли». Не искал он и благосклонности Рима и предпочитал оставаться самим собой, приняв двусмысленную позицию нейтралитета. После долгих лет изоляции великая слава обрушилась на него вскоре после внезапной смерти, случившейся в 1536 году.

68 Гуманизм и Возрождение

Эразм Роттердамский 69

«возрождение». Лучшие книги язычников содержат «все то, что находится в соответствии с учением Христа».

Великая религиозная реформа для Эразма состоит в том, чтобы стряхнуть с себя все, что навязано силой церковного авторитета, оспаривать схоластов, указующих на простоту евангельской истины, которую сами же запутывают и усложняют. Путь Христа к спасению очень прост: искренняя вера, милосердие без лицемерия и беспорочная надежда. И великие святые тем велики, что жили духовно свободно, в простоте евангельской.

Итак, необходимо вернуться к истокам. Он восстанавливает источники, критическое издание и перевод Нового Завета, а также издает труды Отцов Церкви: Киприана, Арнобия, Иеренея, Амвросия, Августина и других (поэтому Эразма можно считать зачинателем патрологии). Филологическая реконструкция текста и корректное издание сами по себе имеют для Эразма значение определенно философское, что больше, чем просто обладание достаточной операциональной техникой и эрудицией.

Концепция «глупости» Эразма

Философский дух концепции Эразма своеобразно проявляется в «Похвале глупости». Речь идет о работе, ставшей наиболее известной, и среди прочих она и сегодня читается с наибольшим интересом.

Что же такое эта «глупость»? Это нелегко выяснить и определить, поскольку она представлена Эразмом во всей полноте; в ней проявляются, с одной стороны, как крайне отрицательные свойства худшей части человека, так, в противоположность этому, качества, достойные Христа, — «безумие Креста», как определил это сам святой Павел. И Эразм представляет, с немалой долей игривости, всю гамму степеней безумия, иной раз блистая сократической иронией, интересными парадоксами, бичующей критикой, иногда с досадными сбоями (как в случае обличения развратных привычек людей Церкви того времени). Порой Эразм обличает глупость с очевидным гневом, а когда дело касается веры — с очевидным стремлением возвысить трансцендентные ценности, иногда просто как проявление человеческих иллюзий, впрочем, представляя их необходимым элементом жизни. «Глупость» — некая чудесная метла, которая сметает со своего пути все, что обманчиво в понимании истины более глубокой, чем сама жизнь, иногда она скрывается под одеждами короля, иногда в рубище нищего, иногда под маской сильного

70 Гуманизм и Возрождение

Мартин Лютер 71

тер, напротив, бушевал в полемике по поводу свободы воли с неслыханной яростью, называя Эразма смешным, безголовым святотатцем, болтуном, софистом, неучем, и квалифицировал его учение как смесь «клея и грязи», «мусора и дряни». Но Лютер, как мы увидим вскоре, не допускал оппозиции. И действительно, два человека, движимые часто одной целью, шли совершенно разными путями.

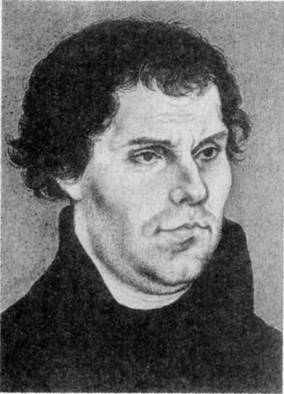

Мартин Лютер

Лютер и его отношение к философии и возрожденческому гуманизму

Не раз говорили: «Где Эразм кивает, там Лютер бросается» (ubi Erasmus innuit ibi Luterus irruit). Действительно, Лютер (1483—1546) над духовной и политической жизнью своей эпохи пронесся настоящим ураганом, результатом которого стал болезненный разлом в единстве христианского мира. В соответствии с этой точкой зрения, начиная с Лютера средние века переходят в фазу «современного мира».

Среди большого количества работ Лютера отметим: «Комментарий к Посланию к Римлянам» (1515—1516), «95 тезисов об индульгенциях» (1517), «28 тезисов к диспуту в Гейдельберге» (1518), сочинения 1520 года, которые, собственно, строятся как манифесты Реформации: «К христианскому дворянству немецкой нации», «О реформе христианского образования», «О вавилонском пленении Церкви», «О свободе христианина», «О рабстве воли» (против Эразма, 1525).

В истории Лютеру отведена первостепенная роль, в Реформации переплелись элементы социальные и политические, которые изменили облик Европы, ему справедливо отведена первостепенная роль и в истории религии как мыслителю-теологу. И в истории философской мысли Лютеру принадлежит определенное место, как ратующему за обновление, подобно всем философам того времени, по причине определенной теоретической ценности, которой обладают его работы (в особенности антропологического и теологического характера), а также и вследствие проработки нового типа религиозности, важного для новой эпохи (в качестве примера упомянем Гегеля или Кьеркегора, некоторые направления экзистенциализма и новой теологии).

72 Гуманизм и Возрождение

Мартин Лютер

Позиция, которую Лютер возвел в принцип в противоположность некоторым философам, — это тотальное отрицание: недоверие к возможностям человеческой натуры спастись в одиночку, без Божественного участия, должно было привести Лютера к признанию тщетности какого бы то ни было поиска автономии разума и попыток выведения оснований человека на базе логоса, или чистого разума. Философия для него — пустая софистика, плод нелепости и омерзительного высокомерия, которые присущи тому человеку, который хочет основываться лишь на своей силе, а не на той силе, которая спасает, — на вере. И Аристотель с этой стороны проявляется как выразитель некоторой парадигмы человеческого высокомерия. Единственный философ, который не подлежит осуждению, по-видимому, Оккам. Но Оккам, собственно, разорвал и противопоставил веру и разум, и он предвосхитил в некоторых аспектах путь, который должен был проделать Лютер.

Но разберемся прежде всего во взглядах Лютера на эпоху Возрождения и затем уже расскажем о сути его религиозно-теологического мышления. Отношение Лютера к движению гуманистов теперь достаточно прояснилось.

С одной стороны, он во весь голос и прямо-таки в дерзкой манере объявляет необходимость религиозного обновления и возрождения к новой жизни, говорит о потребности восстановления — и все это выражается в духе Возрождения: с этой точки зрения протестантская Реформа может быть рассмотрена как результат разнообразного духовного движения Ренессанса.

Кроме того, Лютер вновь обращается к великому принципу «возвращения к истокам», т. е. к началам и принципам, которые гума-

Мартин Лютер 73

Ульрих Цвингли 77

только через «отчаяние» он проложит себе дорогу к спасению, так как, отчаявшись, он доверяется Богу и весь вверяет себя воле Божией и, таким образом, приближается к благодати и спасению.

Человеческий род без Духа Божия, считающийся только с собой, есть царство дьявола, хаос, смешанный с мраком.

Человеческая воля всегда является рабой — или Бога, или демона. Человеческое желание сравнивает Лютер с лошадью под двумя всадниками — Богом и демоном; если на спине Бог, то идет за Богом; если на спине демон, то идет туда, куда идет демон. Нет даже способности выбирать; всадники спорят между собой, кому владеть душой. И тому, кто находит несправедливость в предопределенной судьбе человека, Лютер отвечает учением, выведенным из принципа свободной воли Оккама. Бог есть именно потому Бог, что не должен давать отчет никому в том, что Он желает и делает, Он находится выше всего, что является справедливым или несправедливым согласно человеческому праву.

Природа и красота разделены радикально так же, как разум и вера. Человек, когда действует согласно природе, не может не делать ничего, кроме греха. Когда полагается только на свой рассудок, не может не ввергать себя в заблуждения. Античные добродетели порочны и ошибочны.

Никакое усилие не спасет человека, благодать Божия и сострадание Божие, согласно Лютеру, даруют мир.

Ульрих Цвингли, реформатор из Цюриха

Ульрих Цвингли (1484—1531) был первоначально последователем Эразма и, несмотря на разрыв отношений с Эразмом, остался глубоко связанным с менталитетом гуманизма. Он выучил греческий и еврейский и изучил не только Писание, но также античных мыслителей, таких как Платон и Аристотель, Цицерон и Сенека. Разделял, по крайней мере в начале своей духовной эволюции, убеждения Фичино и Пико, касающиеся Откровения.

В 1519 году он начал деятельность лютеранского проповедника в Швейцарии. Цвингли был убежденным сторонником некоторых основных тезисов Лютера, в частности, следующих: Писание является единственным источником истины; папа и Соборы не имеют власти, которая шла бы дальше того, что означено в Писании; спасение обретается верой, а не деяниями; судьба человека предопределена.

78 Гуманизм и Возрождение

Цвингли разделял взгляды Лютера, и более всего некоторые теологические идеи (в частности, относительно таинств, которым он придавал почти только символическое значение), принадлежа к той гуманистической культуре, в которой превалировал рационализм с сильно выраженным швейцарским патриотизмом (последнее привело к тому, что он выделял жителей Цюриха, считая их избранными).

Для того чтобы конкретно в философско-гуманистическом отношении определить, в чем у Цвингли выражались отступления, выберем наиболее важные пункты: возобновление онтологической тематики пантеистического характера и тема греха.

Что касается греха, Цвингли видит его корни в себялюбии (эгоизме). Все то, что делает человек в силу себялюбия, есть грех. Обращение же есть «просветление ума». Вот точные слова Цвингли: «Те, кто веруют во Христа, превращаются в новых людей. Каким способом? Может быть, оставляя старое тело для того, чтобы облечься в новое? Конечно нет, старое тело остается. Остается, таким образом, вместе с болезнями? Остается. Что же обновляется тогда в человеке? Разум. Но каким образом? Вот таким: вначале он не знал Бога, но там, где незнание Бога, там торжествует плоть, грех; после того, как человек познает Бога, он действительно понимает все и внутри себя, и вовне. И презирает, все это узнав. Поэтому происходит то, что все дела, даже такие, что до этого времени привыкли оценивать как хорошие, считаются теперь не имеющими никакой ценности. Когда таким образом, через озарение небесной благодатью, ум человеческий узнает Бога, сам человек становится новым». Подчеркнем, что озарение ума показывает со всей непосредственной очевидностью попытку восстановить (в точно указанных пределах) значимость рациональных способностей человека.

Что касается возврата к онтологическому понятию Бога, то Он толкуется как «Тот, Который есть», т. е. как источник собственного бытия. Но бытие вещей для Цвингли есть не что иное, как бытие Самого Бога, поскольку Бог извлек существующие вещи (при творении) из Своей же сущности. Поэтому, говорит Цвингли, «Если бытие вещей не таково, как если бы они были сами по себе, не следует ли сделать вывод, что ничего нет, что было бы не Божественной природы: это действительная сущность всех вещей».

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |