8. За пределами естественного состояния вещи не долго существуют. Это качество (поскольку род человеческий живет в целом сносно) закрывает полемику моралистов и теологов со скептиком Карнеадом, Эпикуром, Гроцием о том, есть ли право по природе, общественна ли человеческая природа. Это положение (вместе с п.7 и комментарием) доказывает, что у человека есть свободная воля, пусть и слабая, переплавлять страсти в добродетели, что Бог помогает ему в этом всеми способами и посредством Благодати.

9. Люди, не ведающие истины всего, стараются держаться проверенного. Если интеллект не удовлетворен наукой, то, по крайней мере, воля должна опираться на совесть.

10. Философия созерцает разумом, так возникает понимание истины. Филология наблюдает проявления человеческой воли, так возникает осознание установленного. Это качество позволяет назвать филологами всех грамматиков, историков и кри-

тиков, которые изучали языки, факты народной жизни (обычаи и законы, например), внешней политики (войны, союзы, путешествия, торговля). Это же показывает, что остановились на полдороге как философы, не подкрепившие своих соображений авторитетом филологии, так и филологи, пренебрегшие фило-

Тексты 585

591

Часть 8. РАЗУМ В КУЛЬТУРЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ

592

Глава 18. РАЗУМ В КУЛЬТУРЕ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Девиз эпохи просвещения: «имей мужество пользоваться собственным умом»

В работе «Ответ на вопрос: Что такое Просвещение?» (1784) Иммануил Кант пишет: «Просвещение — это выход человека из состояния несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие — это неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-нибудь другого. Несовершеннолетие по собственной вине имеет причиной не недостаток рассудка, а недостаток решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. Sapere aude! Имей мужество пользоваться своим собственным умом! — таков девиз эпохи Просвещения». Ее характеризует твердая, хотя временами и наивная вера в человеческий разум; необходимость его освобождения от предрассудков и метафизических догм путем критического пересмотра интеллектуальных ценностей; освобождения от религиозных суеверий и морально-нравственных предрассудков; вера в изменение негуманного характера отношений между людьми и избавление от политической тирании. Макс Хоркхаймер и Теодор Адорно в книге «Диалектика Просвещения» писали: «...несмотря на то, что и сегодня полностью просвещенная земля живет под знаком торжествующего зла, Просвещение пропагандировало постоянное развитие мышления в самом широком смысле, всегда преследовало цель вырвать людей из состояния страха и превратить их в хозяев своей судьбы. <...> Программой просветителей было избавление мира от чар; они намеревались развеять мифы и с помощью научных знаний полностью изменить человеческое воображение». Немецкий юрист и просветитель Христиан Томазий (1655—1728) в своих «Лекциях о предрассудках» (Lectiones de praeiudiciis) (1689—1690) разделил предрассудки на обусловленные авторитетом и вызванные непродуманностью или поспешностью. Подобно армии во время действий, просветители широким фронтом выступают против всех

Просветители о разуме 593

615

Часть 9. РАЗВИТИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО РАЗУМА ВО ФРАНЦИИ, АНГЛИИ, ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ

Я считаю, невозможным, чтобы

общество обогащалось и в течение

значительного времени сохранялось в таком

процветающем состоянии, если бы не было

людских пороков.

Бернард да Мандевиль

616

Глава 19. ПРОСВЕЩЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ

Энциклопедия

Крупнейшим памятником французской просветительской философии и культуры стала «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» (Encyclopedic, ои Dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des metiers) — плод коллективного труда многих выдающихся людей эпохи. Идея создать энциклопедию возникла у парижского книгоиздателя Ле Бретона, который намеревался осуществить перевод на французский язык и публикацию весьма известной в те годы энциклопедии Эфраима Чемберса, изданной в Англии в 1728 г. в двух томах под названием «Циклопедия, или Всеобщий словарь искусств и наук» (Cyclopaedia, or an Universal dictionary of arts and sciences), в которой почти полностью игнорируются гуманитарные науки. Однако в связи с разного рода сложностями мероприятие не состоялось; именно тогда Дени Дидро изменил план работы и вместе с Жаном Д'Аламбером наметил намного более масштабные и честолюбивые цели.

В ноябре 1750 г. был распространен «проспект» «Энциклопедии» и началась подписка; с самого начала подписчиков оказалось очень много. Первый том вышел из печати в конце июня 1751 г. Реакция на него была незамедлительной. Особенным упорством и ожесточением отличались нападки иезуита отца Бертье: начиная с октября он опубликовал огромное количество статей в Journal de Trevoux, в которых старался дискредитировать работу философов. Бертье педантично проанализировал как программную статью издания — «Предварительное рассуждение» (Discours preliminaire), написанную Д'Аламбером, так и значительное число словарных статей первого тома. Понимая огромную значимость «Энциклопедии» и ее потенциальную способность расшатать традиции, он обвинял авторов в плагиате, при этом ясно давал понять, что истинной целью его усилий являлась защита религии и ее основных установлений. В качестве особенно опасных он выделял статьи «Политическая власть» (Autorite politique) и Aius Locutus, в которых выдвигались требова-

Энциклопедия 617

622 Развитие просветительского разума

шим вкусом, бесчисленными образцами несравненного совершенства мы обязаны главным образом Италии».

Господствовавшая среди энциклопедистов концепция науки была направлена против «системы врожденных идей, которая все еще сохраняла некоторых приверженцев». Новое понятие знания нашло свое основание в области ощущений. Как пишет Д'Аламбер, «первая вещь, открываемая нашими ощущениями, — это наше бытие; вот почему первые отраженные сознанием идеи относятся к нам самим, т. е. отражают мыслящее начало, составляющее нашу природу и неотличимое от нас; второе знание, которым мы обязаны ощущениям, — это бытие внешних предметов, в том числе и нашего тела среди них». Следуя теории Ф. Бэкона о делении человеческих способностей на память, разум и воображение, а также концепции Дж. Локка об опытном происхождении человеческих знаний, о связи теории и практики, дающей плодотворные для человечества результаты, Д'Аламбер различает «три разных способа воздействия души на объекты наших мыслей», относящихся, соответственно, к памяти, к разуму и к воображению. «Эти три способности образуют три общих отличия нашей системы, три общих объекта человеческого познания: к памяти относится история, философия является плодом разума, а изящные искусства возникают из воображения», — пишет Д'Аламбер. Следовательно, воображение порождает искусства, разум дает начало наукам, а память — истории, которая соединяет нас с прошлыми столетиями, показывая картину пороков и добродетелей, знаний и ошибок, а сведения о нас она передает будущим столетиям. По мнению Д'Аламбера, лучшие плоды деятельности разума мы находим в результатах научной работы, поэтому метафизическим мечтам философов нет места в комплексе реальных знаний, завоеванных человеческим духом.

Д'Аламбер и философия как «наука о фактах»

«Философский век» и «век эксперимента и анализа»

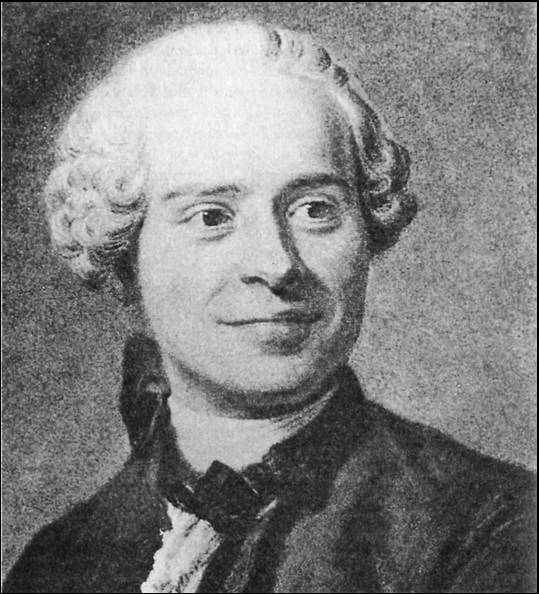

Жан Батист Лерон Д'Аламбер родился в Париже в 1717 г., он был незаконнорожденным ребенком офицера и аристократки; его подкинули на порог церкви Сен-Жан-Лерон. Имя этого святого дали

Д'Аламбер 623

мальчику при крещении. Воспитывала его простолюдинка, но благодаря отцовской пенсии юноша смог получить образование. Вначале он заинтересовался правом и медициной, однако позднее увлекся математикой и посвятил себя только ее изучению. Очень молодым был принят в Парижскую академию наук (1741), а в 1743 г. опубликовал «Трактат о динамике», в котором впервые сформулировал общие правила составления дифференциальных уравнений движения любых материальных систем, сведя задачи динамики к статике (принцип Д'Аламбера); годом позже он применил этот принцип в трактатах «Рассуждения об общей причине ветров» и «Равновесие и движение жидкостей» для обоснования гидродинамики: он доказывал существование наряду с океанскими также и воздушных приливов. В 1746 г. после публикации «Исследований колебаний струны» Д'Аламбер стал действительным членом Берлинской академии наук. В математике Д'Аламбер также исследовал правило параллелограмма сил, определил оси вращения твердого тела; астрономия ему обязана обоснованием теории возмущения планет и теории предварения равнодействий и нутации. С 1764 г. Д'Аламбер становится членом Петербургской и ряда других академий наук.

С 1751 г. он сотрудничает в издании «Энциклопедии», которая поглощала все его силы и время в течение нескольких лет, однако в 1758 г., не выдержав преследований реакционеров, он отошел и от работы в «Энциклопедии» и от Дидро; через некоторое время Д'Аламбер порвал отношения и с Руссо.

Из философских работ Д'Аламбера наиболее важны вступительная статья к «Энциклопедии» и «Элементы философии» (1759), в которых он превозносит «философское столетие» и в общих чертах излагает собственную теорию прогресса. Из других сочинений Д'Аламбера следует отметить «Размышления о поэзии» (1761) и «Историю уничтожения ордена иезуитов» (1765), а также более раннюю публикацию — «Размышления о различных важных аспектах мировой системы» (1754). По требованию прусского короля Фридриха II Д'Аламбер написал «Пояснения» к «Элементам философии», которые опубликованы в 1767 г. В 1772 г. Д'Аламбер назначен постоянным Ученым секретарем Французской академии наук. Он умер в Париже в 1783 году.

В предыдущем разделе мы уже рассказали о некоторых идеях Д'Аламбера. Здесь важно еще раз подтвердить, что мировоззрение Д'Аламбера выражено в его теоретико-познавательных взглядах:

624

Д'Аламбер

разум должен принимать во внимание факты. Следуя Локку, он склонялся к сенсуализму, но при этом считал, что в великой мировой загадке мы лишь «угадываем некоторые слоги», точный смысл которых нам пока неизвестен. В «Предварительном рассуждении» к «Энциклопедии» он пишет: «Физика ограничивается только наблюдениями и вычислениями; медицина — историей человеческого организма, его болезнями и их лечением; естественная история занимается подробным описанием растений, животных и минералов; химия — исследованием состава и опытным разложением на состав-

Д'Аламбер 625

628 Развитие просветительского разума

представлений, метафизических понятий, языков, законов, наук и искусств? И наконец, куда может повести животных мышление и почему оно не может повести их дальше? Врожденные идеи — это химера, отвергнутая опытом, но способ, которым мы получаем ощущения и идеи, несмотря на то что он основан на том же самом опыте, не становится от этого более понятным». И все-таки перед этими вопросами и пресловутыми доводами «высший разум поставил перед нашим слабым зрением завесу, через которую мы напрасно пытаемся прорваться. Такова печальная участь нашей любознательности и самолюбия, но это — судьба человечества. Мы должны прежде всего сделать вывод, что системы, вернее, мечты философов, связанные с большей частью метафизических вопросов, при обобщении реальных завоеваний человеческого духа оказываются не у дел».

Дени Дидро: от деизма к материализму

Деизм против атеизма и позитивной религии

Дени Дидро родился 5 октября 1713 г. в городе Лангре, в семье зажиточного ремесленника. После нескольких лет обучения в местном иезуитском колледже в 1728 г. он переехал в Париж, где, распрощавшись с мыслями о церковной карьере, окончил колледж Д'Аркур в Сорбонне, получив звание магистра искусств (1732).

В Париже он завязал дружеские отношения с кругом философов, познакомился с Д'Аламбером, Руссо и Кондильяком. Чтобы заработать на жизнь, он занимался переводами; Дидро перевел «Историю Греции Станиана, «Словарь всеобщей медицины, хирургии и химии « Джемса и «Опыт о достоинстве и добродетели» Шефтсбери. Под влиянием последнего Дидро написал и в 1746 г. опубликовал «Философские мысли». В том же году он начал работу по подготовке «Энциклопедии». В 1748 г. было опубликовано «Письмо о слепых в назидание зрячим», а в 1753 — знаменитое сочинение «Мысли об объяснении природы». С 1759 г. он начал посещать кружок Гольбаха, где встречался с Гриммом, Сен-Ламбером, Рейналем и итальянцем Галиани. В период с 1769 по 1770 г. вышли из печати «Разговор Д'Аламбера с Дидро», «Сон Д'Аламбера» и «Философ-

Дени Дидро 629

672 Развитие просветительского разума

Монтескье: условия свободы и правовое государство

Жизнь и сочинения Монтескье

Прочитав «О духе законов», натуралист Шарль Бонне написал автору: «Ньютон открыл законы естественного мира, а вы, господин, открыли законы мира интеллектуального». Даже если он этого и не добился, Монтескье — эрудит, моралист, юрист, политик, путешественник, космополит — действительно распространил применение экспериментального метода на исследование человеческого общества, установив некие общие «принципы», с помощью которых можно было бы логически организовать бесчисленное многообразие обычаев, юридических норм, религиозных верований и политических форм. Он не отбросил макиавеллевской концепции политики как силы, а терпеливо и бережно объединил ее со множеством других «причин» — исторических, политических, физических, географических, моральных, воздействующих на человеческие поступки и события. Перенеся критерии экспериментального метода на изучение общества, он стал одним из отцов социологии. Вместе с тем как философ-просветитель он разделял просветительскую веру в возможность усовершенствования человека и общества. «Отказавшись от любезных утопической литературе поисков идеальной формы государства, он сделал попытку установить конкретные условия, обеспечивающие при различных политических режимах optimum гражданского сосуществования — свободу. Истинный характер его реализма и релятивизма становится понятным благодаря предложению рационализировать законы и государственные учреждения» (П. Казини).

Шарль Луи де Секонда барон де Ла Бред и де Монтескье родился в замке ла Бред в окрестностях Бордо в 1689 г. Он изучал юридические науки сначала в Бордо, затем в Париже; в 1714 г. стал советником, а в 1716 г. — президентом парламента города Бордо (следует напомнить, что до революции французские парламенты были судебными органами). Монтескье занимает должность президента парламента до 1728 г., затем отправляется путешествовать по Италии, Швейцарии, Германии, Голландии и Англии. В последней он задержался более чем на год (1729—1731) и, изучив английскую политическую жизнь, составил то высокое мнение о политических учреждениях Англии, которое мы найдем в его крупнейшей работе

Монтескье 673

674 Развитие просветительского разума

Монтескье

целого здания. Один человек тщетно пытается овладеть золотом, другой хочет научиться его изготовлять — ясно, что настоящим богачом станет второй; четвертой причиной является наше собственное счастье. Любовь к учению —

единственная среди наших страстей, имеющая, так сказать, вечный характер; все остальные потихоньку слабеют и оставляют нас по мере того, как хрупкий механизм, их производящий, приближается к своему концу. <...> Значит, необходимо счастье, которое будет сопровождать нас в любом возрасте; жизнь так коротка, что мы не можем считать настоящим счастьем то, что слишком рано кончается; еще одной побудительной причиной быть усердными в науках является польза, извлекаемая из них обществом (частью которого мы являемся); мы можем добиться множества новых преимуществ и удобств помимо уже имеющихся. Торговля, мореплавание, астрономия, география, медицина, физика получили мощнейший импульс благодаря трудам подвижников науки. Разве есть цель более благородная, чем работать для того, чтобы люди, которые придут в мир после нас, стали счастливее?»

«Персидские письма»

Монтескье питает твердую веру в возможности естественных наук. А в «Персидских письмах», где активно проявляются многие составляющие просветительской ментальности, философ попытался применить типичный метод естественных наук для исследования исторических и социальных событий. Общественной жизнью управляют естественные закономерности, а не случай и провидение, следует вскрыть законы развития социальных явлений, указать причины различий в государственном строе, объяснить особенности законов

Монтескье 675

682 Развитие просветительского разума

Достаточно подтвердить, что она санкционирована законами, а все остальное не имеет значения».

Жан-Жак Руссо: просветитель-«еретик»

Жизнь и сочинения

Просветитель и романтик, индивидуалист и коллективист, предшественник Канта и Маркса, Руссо стал объектом многих исследований и различных интерпретаций. Например, Кант назвал его «Ньютоном нравственности», а Г. Гейне — «революционной головой, исполнительной рукой которой стал Робеспьер». С причудливой, во многом трагичной судьбой Руссо подробно знакомит (приблизительно до 1756 г.) его «Исповедь». Являясь выдающимся представителем французского Просвещения XVIII в., он внушает уважение или вызывает восхищение по прямо противоположным причинам. Для некоторых он является теоретиком сентиментализма — нового и прогрессивного для того времени течения в литературе; для других он — защитник полного слияния индивида с общественной жизнью, противник разрыва между личными и коллективными интересами; кто-то считает его либералом, а кто-то — теоретиком социализма; некоторые принимают его за просветителя, но для кого-то он — анти-просветитель. Но для всех — первый крупный теоретик современной педагогики. Во всяком случае, по прочтении его книг становится ясно, что Руссо — сын эпохи Просвещения и отец романтизма. Богато одаренный и полный противоречий, Руссо выражает стремление к обновлению общества и, одновременно, консервативные настроения, желание и вместе с тем боязнь радикальной революции, ностальгию по примитивной жизни — и страх перед варварством. Руссо чарует читателя сложностью и тонкостью описаний чувств и разоблачением опасностей, таящихся в жестоком рационализме (в зените XVIII в.!). Он искренне убежден, что разум без инстинктов и страстей становится академичным и бесплодным, а страсти и инстинкты без дисциплины разума ведут к индивидуализму, хаосу и анархии.

Жан-Жак Руссо родился в Женеве в 1712 г. в семье часовщика. Его мать умерла при родах, поэтому воспитанием ребенка занима-

Жан-Жак Руссо 683

Жан-Жак Руссо 705

подтверждала священный характер общественно-политических учреждений и обеспечивала их стабильность. Вследствие этого, рядом с религией человека, заключающейся в вере в существование Бога и в бессмертие души, следует поставить «исповедание веры чисто гражданской, в которой правящим лицам надлежит устанавливать пункты или статьи, но уже не в качестве религиозных догм, а в качестве поэзии общественных чувств, ведь без них невозможно быть хорошими гражданами и верными подданными». Эти пункты, или статьи, по содержанию совпадают с заповедями религии человека, или естественной религии, с добавлением пункта «священности общественного договора и законов» и одной отрицательной догмы — о «нетерпимости». Она гласит: «Следует терпимо относиться ко всем тем религиям, которые терпимо относятся к остальным, до тех пор пока их догмы не содержат ничего враждебного обязанностям гражданина. Но всякий, кто осмелится сказать, что вне церкви не может быть спасения, должен быть изгнан из государства». На самом деле не церковь, а государство является единственным органом индивидуального и коллективного спасения, потому что оно дает полное развертывание потенциальных человеческих возможностей. В «Общественном договоре» Руссо излагает их: «Полное отчуждение каждым членом общества всех своих прав в пользу всего сообщества ведет к такой форме объединения, которая всей своей мощью защищает личность и имущество каждого члена общества; при этой форме любой человек, объединяясь с другими, подчиняется лишь самому себе и остается таким же свободным, как и прежде».

Нам остается лишь присоединиться к выводам Фетшера: «Темой «Общественного договора» является не отмена, а, скорее, легитимизация «цепей» или, иными словами, поиск политической структуры, которая очертила бы законным образом и одновременно сообразно с целями допустимые и необходимые пределы полномочий общества. Найденное в результате поисков государственное устройство получит название республики: она не только одна из возможных форм государственного строя, но и единственно законная в различных исторических обстоятельствах в разных странах. Как моралист и традиционалист, в предчувствии катастрофических последствий разнузданной конкурентной борьбы в обществе, Руссо попытался задержать прогресс политическими и педагогическими средствами».

706

Глава 20. АНГЛИЙСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Спор о деизме и религии откровения

Джон Толанд: христианство без тайн

Из всего сказанного до сих пор легко понять, что во Франции Просвещение получило наиболее яркое и разнообразное выражение, известность и в некотором смысле наибольшее влияние. Но не нужно забывать, что идеи, получившие распространение благодаря «Энциклопедии» Дидро и Д'Аламбера, берут свое начало из науки Ньютона. Роберт Бойль в «Химике-скептике» опроверг старую теорию элементов, операционально определив «элемент» как то, что остается после сожжения, а Локк воспринял от Бойля деление на «первичные качества» (протяженность, форма, плотность, движение и т. д.) и «вторичные» (цвета, звуки, запахи, вкус и т. д.). Полемика о естественной религии и религии Откровения оказалась в центре внимания английских просветителей.

Основной работой английских деистов стало «Христианство без тайн» Джона Толанда. Ирландец по происхождению, Толанд родился в 1670 г. и умер в 1722 г. В возрасте 16 лет он перешел из католицизма в протестантизм. Он учился в Глазго, Лейдене и Оксфорде. Благодаря Лейбницу Толанд обрел расположение королевы , которая была ученицей Лейбница. «Христианство без тайн» вышло в 1696 г.; в 1704 г. — «Письма к Серене» (Серена — не кто иная, как королева София Шарлотта). Работа «Христианство без тайн» принесла Толанду большую известность и стала классическим каноном деизма; но за нее же Толанду досталось от приверженцев христианства.

Что защищал автор в своей работе «Христианство без тайн»?

Толанд следует по стопам Локка, который в работе «Разумность христианства» попытался соединить разум и христианскую веру. Но Толанд идет гораздо дальше Локка, он делает разум «судьей веры» и устраняет из христианства всякий элемент тайны, помещая веру в

Джон Толанд 707

Сэмюэль Кларк 709

хом, что не найдут выход из своих мучений даже в смерти; с другой стороны, избавившись от тщетных мечтаний и фантазий, человек доволен тем, что уже знает, радуясь новым открытиям, не заботясь о непонятных вещах; не будучи влеком, как животное, авторитетом или страстью, отдает себе отчет в собственных действиях как свободный и разумный человек».

Сэмюэль Кларк и доказательство существования необходимого и независимого Существа

«Христианство без тайн» Толанда вышло в 1696 г., а год спустя — два сочинения против деизма — «Ответ Толанду» Питера Брауна и «О разуме и вере в связи с тайнами христианства» Джона Норриса. Браун ответил, что разум не может познать ни сущности Бога, ни его атрибутов. Норрис, со своей стороны, утверждал, в противоположность Толанду, что следует различать истины сверх разума и истины вопреки разуму. В 1705 г. появилось «Проявление бытия Бога и Его атрибутов», написанное Сэмюэлем Кларком (1675—1729). Истинным вдохновителем Кларка был Ньютон, защищавший Кларка от Лейбница. В силлогистической форме Кларк показал, что если сущность Бога и недоказуема, то могут быть, однако, доказаны его существование и атрибуты, а также свобода в том смысле, что Бог свободен определять себя сам. Но и человек, вопреки детерминизму Спинозы, свободен. «Мое первое предложение, которое не может быть подвергнуто сомнению, — пишет Кларк, — заключается в том, что нечто существовало всегда. <...> Действительно, поскольку нечто существует в настоящий момент, ясно, что-то существовало всегда. Иначе следовало бы считать, что вещи, существующие в настоящий момент, произошли из ничего и не имеют абсолютно никакого основания, а это является чистым противоречием в терминах». После установления первого положения Кларк переходит ко второму, в соответствии с которым «независимое и неизменное существо должно было существовать вечно». «Предположить бесконечную последовательность существ, зависимых и подверженных изменению, одно из которых производится другим в бесконечном процессе без исходной причины, не означает ничего другого, кроме как заставить возражение отступать шаг за шагом и потерять из виду вопрос, касающийся основ и причин существования вещей». Третье положение: «Это независимое и неизменное существо без всякой внешней причины существует

710 Развитие просветительского разума

необходимым образом и само по себе». И действительно, заключает Кларк, «единственная идея существа, существующего необходимым образом и само по себе, — это то, существования чего нельзя отрицать без явного противоречия».

Следовательно, разум может постичь существование и атрибуты (бесконечность, вечность, независимость) Бога. Но если так, то чем объяснить Откровение? Откровение, отвечает Кларк, делает более ясными естественные законы морали. С другой стороны, Бог не открыт равным образом всем народам, и христианство, по мнению Кларка — это истинно Божественное Откровение, поскольку его моральное учение совершенно рационально.

Последователем Кларка был Уильям Уолластон (1659—1724), автор «Религии природы», опубликованной в 1722 г., которая в те времена пользовалась широкой известностью. Уолластон обратил внимание на то, что Бог не желал всего того зла, которое люди терпят ежедневно, следовательно, если мир полон скорби, это означает, что план добра и милосердия будет реализован после смерти. Так Уолластон предложил идею бессмертия души.

Энтони Коллинз и защита «свободомыслия»

Энтони Коллинз (1676—1729), выходец из знатной семьи, был учеником Локка. В 1713 г. он опубликовал очерк, который вызвал бурную полемику, — «Рассуждение о свободомыслии». «Под свободомыслием, — пишет Коллинз, — я понимаю применение ума, состоящее в стремлении узнать значение какого бы то ни было положения, в рассмотрении характера доказательств «за» или «против» него и в суждении о нем в соответствии с кажущейся силой или слабостью этих доказательств». Относительно причин, лежащих в основе свободомыслия, Коллинз рассуждает следующим образом: «1) если знание некоторых истин заповедано Богом, если знание других истин полезно для общества, если незнание опасно для нас, тогда мы имеем право знать любую истину, мыслить свободно /.../ ; 2) как в ручных ремеслах только путем проб, сравнений и опыта мы постигаем, что является лучшим и совершенным, так в науках совершенства можно достичь только через свободомыслие; 3) если люди или пренебрегают мышлением, или позволяют убедить себя, что они не имеют права свободно мыслить, они не только не смогут достичь совершенства в науках, они дойдут до самого большого абсурда, какой только можно себе представить, как в принципе, так

Энтони Коллинз 711

712 Развитие просветительского разума

нравится. <...> Во-вторых, когда я утверждаю необходимость, я имею в виду только то, что называется «моральной необходимостью», понимая под этим, что мыслящее и чувствующее существо руководствуется разумом и своими чувствами; но я отрицаю, что человек детерминирован подобно часам или другим предметам того же рода, которые, из-за отсутствия чувств и мыслей, подчинены абсолютной необходимости, физической и механической». Коллинз не считает свой психологический детерминизм противостоящим морали, наоборот, он является лучшим способом спасти мораль, поскольку показывает, что человеческое действие детерминировано рациональными мотивами. В 1713 г. Ричард Бентли (1662—1742) в «Заметках о новейшем рассуждении о свободомыслии» подчеркнул, что исследование Библии требовало гораздо больше серьезных знаний, нежели те, которыми располагал Коллинз; Бентли обнаружил цепь филологических ошибок. Другим критиком Коллинза стал Джонатан Свифт, который, иронизируя над тезисами Коллинза, написал в «Рассуждении о свободомыслии Коллинза, изложенном простыми словами», что «человеческий род в массе так же приспособлен думать, как и летать».

Мэтью Тиндаль и сведение Откровения к естественной религии

Ближайшим последователем Коллинза был Томас Вулстон (1669—1733), он применил теорию Коллинза к рассказам о чудесах; в своих «Шести рассуждениях о чудесах нашего Спасителя», опубликованных между 1727 и 1730 гг. Для Коллинза чудеса — или ложь, или мы должны воспринимать их как аллегории. Так, например, Воскресение Христа всего лишь вымысел его учеников. Аллегоричны и пророчества. За эти свои идеи Вулстон был осужден и приговорен к годичному тюремному заключению и штрафу. В его защиту выступили Кларк и Вистон (Уистон) (1667—1752), последователь Ньютона в Кембридже. Вулстон не смог уплатить штраф и умер в тюрьме, несмотря на амнистию. Необходимо заметить, что споры, начало которым положил Вулстон, привлекли внимание Вольтера, который в это время находился в Англии.

Все в том же 1730 г. появилось «Христианство так же старо, как и творение» Мэтью Тиндаля (1653—1733). Тиндаль, развивая идею союза теории естественного права и деизма, стал поборником религиозной свободы в политике. Необходимо упомянуть его «Очерк о

Мэтью Тиндаль 713

повиновении верховным властям» 1694 г., «Очерк о власти магистрата и правах людей в вопросах религии», появившийся в 1697 г., где Тиндаль разрабатывает политические и религиозные идеи Локка. В последней работе читаем: «Под религией я понимаю веру в Бога, понимание обязанностей как результат знания, которым мы обладаем о Нем и о нас самих, и отношениях, в которых мы находимся с Ним и нашими близкими». Следовательно, существуют естественные законы, установленные Богом (как, например, закон самосохранения, внедренный Богом в нашу природу) и, которым надо следовать. Тиндаль утверждает: «Бог был счастлив сам по себе, и не было другой причины создания человека, как сделать его счастливым в этой жизни, а также в будущей; и если бы человечество следовало правилам, предписанным Богом, в том, что касается взаимоотношений, то как бы благословенно они процветали! И какое несчастье и смятение в этой жизни порождает тот, кто отступает от этих правил, не говоря уже о наказании в жизни будущей за свои действия против Бога».

«Христианство так же старо, как и творение» имело подзаголовок «Евангелие — восстановление естественной религии». Единственно истинная религия — это естественная религия, а позитивные религии, по мнению Тиндаля, — не что иное, как подделка и порча единственно истинной религии — естественной. Последняя, пишет Тиндаль, «не отличается от религии Откровения ничем, кроме способа передачи: первая — внутреннее познание, а вторая — внешнее познание неизменной воли Существа, бесконечно мудрого и бесконечно доброго». В сущности Бог создал вечные законы, мудрые и неизменные для Вселенной и человеческой природы, и абсурдно думать, что Бог хотел открыть Себя и Свои законы одному-единственному народу. Поэтому Откровение по сути бесполезно. По своему содержанию оно «воспроизводит религию природы». И там, где наблюдается расхождение, там — суеверие и насилие. Истинная религия разумна, а разум — проводник наших действий. Деизм Тиндаля последователен и радикален. «Бог, — утверждает он, — не дал людям никакого другого средства, кроме разума, Бог сделал нас мыслящими существами, и разум подтверждает, что такова его воля, чтобы мы действовали по достоинству нашей натуры». Вот рационалистическое кредо Тиндаля: «Как глаз — единственный судья доступного видению, а ухо — слышимого, так разум — единственный судья того, что разумно».

714 Развитие просветительского разума

Джозеф Батлер: естественная религия фундаментальна, но это не все

Если против Коллинза выступили Бентли, Томас Шерлок (1678— 1761), защищавший таинства и пророчества (ведь апостолам, смело идущим навстречу смерти, нельзя не верить), и Эдвард Чендлер (1688—1750), то против Тиндаля в 1731 г. выступил Джеймс Фостер (1697—1753) с книгой «Польза, истина и превосходство христианской религии». Фостер считал, что если Бог создал умных и глупых людей, точно так же Он мог открыться одному-единственному народу, и наконец, человеку не дано судить о Божественном промысле. В 1732 г. появилась книга «Защита религии Откровения»; ее автор — Джон Конибир (1692—1755) напомнил о склонности к ошибкам и несовершенстве человеческого разума. Как необходим Ньютон, чтобы раскрыть секреты астрономии, так необходимо божественное Откровение, чтобы указать подлинную религиозную истину.

«Не было простым совпадением одновременное появление в 1726 г. «Путешествий Гулливера» и «Пятнадцати проповедей» Батлера, ставшее концом радикально оптимистической философии, ее кульминация пришлась на конец XVII в. и первые десятилетия XVIII в. — в трудах Локка, Лейбница, Шефтсбери» (А. Плебе).

«Батлер своей работой показал если не определенность, то возможность религиозных истин, сразив слепой и поверхностный оптимизм деистов. Батлер, как Паскаль, говорит о покрове тайны, который почему-то пытаются сорвать. Ему не чуждо трагическое ощущение жизни, о чем говорит он с убедительным красноречием, не теряя надежды, что нравственная жизнь — источник надежного спасения. Преклоним колени пред нашим «Я»; даже если в нас бездна, если часто «Я» ненавистно, по сути это единственное утешение. В нравственном опыте выявляются и проясняются религиозные трудности. В голосе сознания, указующем дорогу добра, мы непременно находим Бога» (Э. Гарен).

Епископ Джозеф Батлер (1692—1752) опубликовал в 1726 г. «Пятнадцать проповедей о человеческой природе». В этой работе изложены его размышления об этике. Его теологические идеи изложены в работе «Аналогия религии, естественной и Откровения, с устройством и движением природы», в «Шести проповедях, произнесенных по общественным поводам» (1748), автор распространяет эти идеи на политическую сферу.

Джозеф Батлер 715

Шефтсбери 717

она никоим образом не является всем». В заключение Батлер присоединяется к мнению Паскаля, что человек барахтается в нищете, путанице и незнании, однако он не пренебрегает разумом — именно с его помощью он пытается открыть себе дорогу истины, не будучи ни дерзким, ни отчаявшимся.

Этика английского просвещения

Шефтсбери и автономия морали

Энтони Эшли Купер, граф Шефтсбери, родился в Лондоне в 1671 г. Внук первого лорда Шефтсбери, он был учеником Локка, оказывал поддержку Толанду; в течение некоторого времени он участвовал в политической жизни, путешествовал по Франции и Италии. Умер в Неаполе в 1713 г. В 1699 г. появился его «Опыт о добродетели или достоинстве», опубликованный Толандом без согласия автора. За этой работой последовали «Письмо об энтузиазме» (1708), Sensus Communis, или Опыт о свободе острого ума и доброго расположения духа» (1709), «Моралисты» (1709), «Солилоквия, или Совет одному автору» (1710). В 1711 г. Шефтсбери объединил эти свои пять сочинений, присоединил к ним «Мысли о разном» и опубликовал все под заглавием «Характеристики людей, нравов, мнений, времен».

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |