Cogito, или трансцендентальная апперцепция

Все предметное обязано своим происхождением субъекту. Сама эта необходимая связь, образующая единство всего предметного в опыте, названа синтетическим единством субъекта. Понятие объекта традиционно понималось как то, что противоположно субъекту, структурно его предполагает. Порядок и регулярность природных объектов в качестве источника предполагает мыслящий субъект. Понятно поэтому, что трансцендентальная апперцепция (знаменитое Cogito — Я мыслю) стала кульминационным пунктом категориальной аналитики Канта. Поскольку категорий двенадцать (значит, двенадцать форм синтеза, как и способов унификации многообразного), очевиден факт их изначального единства. Высшее единство самосознания выражено от первого лица — Я мыслю.

Фокус сплетения всех множеств — вовсе не индивидуальное Я эмпирического субъекта, а сама структура мышления, общая для всех эмпирических субъектов, входящих в сферу мысли. В противном случае, отсутствие подобного фокуса привело бы к рассеянию разношерстных образов, с изменением предметов менялся бы и субъект. Теоретическое значение этой спекулятивной фигуры вполне оценил Фихте. Это представление, уточняет Кант, предпослано любой мысли и интуиции, каждая из которых имеет необходимую связь с мыслящим Я, местом встречи многообразного и субъективного.

Самосознание есть также и акт спонтанности, принадлежащий не только чувственности, преимущественно пассивной. Кант назы-

«Критика чистого разума» 797

вает его чистой апперцепцией, чтобы отделить от эмпирической апперцепции, производящей представление «Я мыслю», сопровождающее все прочие представления. Само оно, будучи в каждом сознании одним и тем же, не нуждается ни в каком ином представлении. Апперцепцию Кант называет трансцендентальным единством самосознания в качестве условия возможности априорного познания. Множество представлений, данных определенной интуицией, не были бы моими представлениями, если бы не принадлежали моему самосознанию как целостности. Поэтому синтетическое единство апперцепции — наивысший момент, с которым связано употребление рассудка, сама логика и трансцендентальная философия. Синтетическое единство множества интуиций, поскольку оно априорно, является основанием тождества самой апперцепции, априорно предшествующей любой мысли. Унифицируются не объекты и не ощущения — это функция рассудка, подчиняющегося единству апперцепции в качестве высшего принципа человеческого познания. Последняя проблема: как возможны синтетические априорные суждения? — Наше мышление обладает унифицирующей и синтезирующей активностью, производящей категории, кульминацией которых можно считать изначальную апперцепцию. Принцип синтетического единства отвечает самой форме рассудка. Как видим, говоря об активности трансцендентального субъекта, подчеркивая его функциональность, Кант оставался, таким образом, в горизонте критики. Ясно, что соскальзывание в субъективную метафизику у романтиков было почти предрешено, хоть это и произошло вопреки намерениям Канта.

Трансцендентальный схематизм и трансцендентальное обоснование ньютоновской физики

Мы говорили, что интуиция, по Канту, чувственна, рассудок не способен интуировать, непосредственно видеть суть вещей. Значит, интуиции и понятия неоднородны. Возникает проблема опосредования: есть между ними переход или нет? Возможно ли сведение интуиций к понятиям, категорий — к явлениям? Должен быть, следовательно, третий термин, сродный категориям, с одной стороны, и явлениям, с другой. Промежуточное представление должно быть рассудочным и чувственным одновременно. Такова задача трансцендентальной схемы.

798 Иммануил Кант

Что же это за схема? Пространство — форма интуитивного постижения внешних явлений, время — интуитивная форма освоения внутренних событий. Внешние явления, однажды помысленные, становятся внутренними, поэтому время можно считать формой интуиции, связывающей все чувственные представления. Поскольку время — свойство всех явлений, будучи формой и правилом чувственности, априорной чистой интуицией, оно сродни и категориям. Время есть также общее условие применимости категории к предмету. Трансцендентальная схема становится априорной детерминантой времени, к которой любая категория применима.

Схема, по Канту, сходна с образом и одновременно отлична от него. Пять точек в ряд, например, дадут образ пяти. Но если мы представим пять точек в качестве множества (из любого числа), то получим не просто образ, а образ с указанием на метод с определенным пониманием числа, а значит, некую схему. Аналогично, рисуя треугольник, я имею образ, но стоит мне помыслить треугольник по правилам рассудка, я получу понятие треугольника вообще, а значит, и схему. Схема категории субстанции — это «пребывание во времени». Схема категории причины и следствия (дано А, значит, следует В) есть последовательность во времени. Схема взаимодействия — одновременность существования. Схема категории действительности дает факт существования в определенное время. Схема категории необходимости — существование объекта во всякое время. В отличие от трансцендентальных схем как продукта неэмпирического воображения, эмпирический образ — продукт вполне эмпирического воображения.

По Канту, схематизм нашего рассудка по отношению к явлениям и их простой форме скрыт в глубинах человеческой души, его не так просто раскрыть. Сложности не помешали предпринять такую попытку. Следует заметить, что Канта подвинули на это некоторые элементы физической динамики, как верно подметил неокантианец Коген. Понятия материи, силы, взаимодействия в физической динамике того времени были тесно связаны с понятием времени. Так что загадочную «любовь к метафизике» Кант успешно сочетал с восхищением и владением научными методами в целом. В трактовке синтетических принципов чистого рассудка Кант постоянно искал естественнонаучные основания (ньютонианского типа, разумеется), необходимую связь явлений, ведь только тогда природу можно понять априорно и всеобщим образом, в совокупности ее основоположений. Ограничимся тремя такими основоположениями.

«Критика чистого разума» 799

Аналогия опыта остается общим принципом. «Опыт возможен только посредством представления о необходимой связи восприятий». Первая аналогия соотносится с категорией субстанции. «При любой смене явлений субстанция постоянна, количество ее в природе не увеличивается и не уменьшается». Вторая аналогия соотносится с категорией причинности: «все изменения происходят по закону связи причины и действия». Третья гласит: «все субстанции, поскольку они могут быть восприняты в пространстве как одновременно существующие, находятся во взаимодействии». Очевидно, здесь кантианская метафизика природы становится эпистемологией галилеевской науки. Она сознательно ограничивает себя горизонтом феноменов, ноумены остаются за скобками.

Различие между феноменом и ноуменом (вещью в себе)

Аналитика подводит нас к выводу о том, что научное познание универсально и необходимо, но оно занимается лишь явлениями. Именно в таком качестве оно и необходимо, и всеобще, ведь эти качества вытекают из природы субъекта и его априорных структур. Феномен является частью чего-то большего: если нечто явлено для меня, значит, есть нечто само по себе, то есть метафеноменальная реальность.

Понятие ноумена — одна из опор кантианства. Территорию чистого рассудка Кант сравнивает с островом с неподвижными границами, вокруг — бушующий океан разных страстей, иллюзий и туман абстракций. Льды, готовые вот-вот растаять, кажутся новыми странами, они постоянно обманывают мореплавателей. Прежде чем пуститься в путь, бросим взгляд на карту местности, которую хотим покинуть и ту, куда хотим прибыть, возможно, там и дома-то не построить... Мираж — метафора вещи в себе, а океан — образ метафизики, которой Кант посвящает свою диалектику. Мы должны ограничиться островом, где обитаем, ведь за его пределами вряд ли есть материк, где можно возвести дом на прочном фундаменте.

Территория феноменов — единственно надежная почва для роста знаний. Наш рассудок, как вытекает из анализа, не может переступить границ чувственности, ибо от чувств он получает содержание. Рассудок только предвосхищает форму возможного опыта. Сам себя он не определяет и познавать объекты априори не может. Интеллект и чувственность могут понять и определить объекты лишь в единстве. Разделив их, мы получим интуиции без понятий

800 Иммануил Кант

«Критика чистого разума» 805

Тезис

Антитезис

Первая антиномия

Мир имеет начало во времени и ограничен также в пространстве

Мир не имеет начала во времени и границ в пространстве; он бесконечен и во времени и в пространстве

Вторая антиномия

Всякая сложная субстанция в мире состоит из простых частей, и вообще существует только простое

Ни одна сложная вещь не состоит из простых частей, вообще в мире нет ничего простого или сложенного из простого

Третья антиномия

Все совершается в силу природной необходимости. Законы природы есть единственная причинность, из которой все выводимо

Для объяснения явлений необходимо еще допустить свободную причинность

Четвертая антиномия

В мире всему есть причина и безусловно необходимая сущность

Нет никакой абсолютно необходимой сущности ни в мире, ни вне его

Рациональная теология и традиционные доказательства существования Бога

Творец — третья идея разума — абсолютно безусловное условие всего сущего. Речь идет, скорее, об идеале, чем об идее: Бог

806 Иммануил Кант

808 Иммануил Кант

В то же время она показывает непротиворечивость, а значит, мыслимость и вероятность ноумена, пусть до конца не познаваемого. Так существует ли путь к ноумену иной, чем предлагаемый наукой? Да, говорит Кант, такой путь есть, и это — этика. Именно разум открывает естественный переход от теоретической сферы к практической.

«Критика практического разума» и кантианская этика

Понятие «практического разума» и цель новой «Критики»

Разум человеческий не только способен к теоретическому познанию, он способен и к моральному действию. Эту последнюю способность изучает «Критика практического разума». Цель ее не в том, чтобы критиковать разум, как это имело место в случае теоретического разума. Вспомним, что «чистым» Кант называл разум, не смешанный с элементами частного опыта, а значит, именно беспримесный разум способен действовать самостоятельно, априори. Критика была необходима, чтобы показать теоретическому разуму «его собственную территорию», нарушать границы которой незаконно.

Цель практического разума решительно иная: показать волю в действии, направленном на контакт с реальностью. Значит, достаточно доказать, что есть чистый практический разум — не смешанный с импульсами, инстинктами, чувственным опытом — двигающий и определяющий волю, чтобы навсегда избавить разум от проблем, связанных с законностью его претензий. Практический разум, эмпирически обусловленный, с претензией направлять волю — всегда фатально ошибочным образом — становится предметом критики.

Ситуация любопытна парадоксальностью: выходить за пределы собственно эмпирического опыта — задача практического разума; в то время как функция теоретического разума — оставаться в собственных пределах, чтобы понять объект. Для теоретического разума недопустимо нарушать границы опыта. Задача практического, напротив — не оставаться всегда и только в связи с опытной сферой. Именно поэтому в заглавии обозначено: не «Критика чистого

«Критика практического разума» и кантианская этика 809

практического разума», а «Критика практического разума». Разум практичен, когда он не ограничен. То, что в сфере ноуменальной было теоретически неприемлемым, вполне приемлемо в сфере практики. Человеческое существо, наделенное чистой волей, оказывается в статусе «ноуменальной причины». Априорный синтез, не основанный ни на чувственной интуиции, ни на опыте, становится моральным императивом ноуменального типа, значение которого невозможно переоценить.

Моральный закон как категорический императив

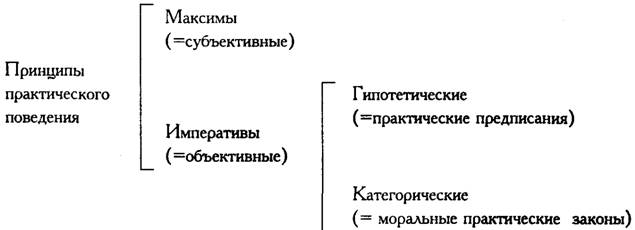

Доказано, что существует чисто практический разум, настолько самодостаточный (свободный от инстинктов, чувственных импульсов), чтобы направлять волю. Более того, подчеркивает Кант, только в этом случае могут существовать моральные принципы, имеющие силу для всех без изъятия в качестве универсальной ценности. Но чтобы адекватно их понять, следует учесть некоторые тонкости. «Практическими принципами» Кант называет общие детерминации воли, в подчинении которых есть множество частных практических правил. Например, общее правило — позаботься о собственном здоровье сам — можно специфицировать: занимайся спортом; питайся умеренно, в соответствии с возрастом; избегай чрезмерных вожделений и т. п.

Кант делит практические принципы на максимы и императивы. «Максима есть субъективный принцип воления», относящийся к отдельным индивидам, а не ко всем вместе. Например, максима «отомсти за всякое нанесенное оскорбление» предполагает соответствующий тип характера, не желающий терпеть обиду; или в более близкой нам формулировке: будь хитрее обидчика. Императивы, напротив, — объективные практические принципы, значимые для всех: «Представление об объективном принципе, поскольку он принудителен для воли, называется велением разума, а формула воления называется императивом». Эти веления, или долженствования суть правила, выражающие объективную необходимость действия.

Если бы разум мог всегда направлять волю, то все действия были бы безупречными (чего на самом деле нет из-за вмешательства эмоциональных и эмпирических факторов, почти всегда коррумпирующих волю). Есть два типа императивов: гипотетический и категорический. Императив гипотетический, если он определяет волю при условии наличия определенных целей. Например, «если хочешь

810 Иммануил Кант

преуспеть, потрудись научиться», «хочешь стать чемпионом, качай мускулы», или «хочешь беспечной старости, научись экономить» и т. п. Эти императивы имеют объективную силу для всех, кто заинтересован именно в этих целях: иметь или не иметь, желать или не желать. Они относятся к воле, значит, их объективность и необходимость обусловлены. Гипотетические императивы выступают как а) правила искушенности, когда отнесены к определенным целям; б) советы предосторожности, как, например, в поисках счастья с элементом неопределенности, или: «будь вежлив с другими», «старайся быть благожелательным, дави в себе эгоиста» и т. п.

Категорический императив, напротив, детерминирует волю не в видах определенной желаемой цели, а просто волю как таковую независимо от эффектов. Не «если хочешь, то должен», а «должен просто потому, что должен», — вот формула императива как категорического предписания. Только категорические императивы безусловны как практический закон для существа, осознающего себя разумным. Никогда нельзя знать наперед, будет достигнута та или иная цель или нет, это и не важно; важна лишь чистая воля к действию по правилу, признанному в качестве закона. Детали можно обозначить следующей схемой:

Итак, ясно, что категорические императивы это моральные законы, всеобщие необходимые, но не в том смысле, в каком необходимы законы естественные. Последние нельзя обойти, но моральные законы могут и не реализоваться, ибо человеческая воля подчинена не только разуму, но и чувственным капризам, когда воля отклоняется, поэтому моральные законы императивны, выражают долженствование (немецкое слово mussen — естественная необходимость, в отличие от sollen — морального долга). Примером первой может

«Критика практического разума» и кантианская этика 811

«Критико практического разума» и кантианская этика 815

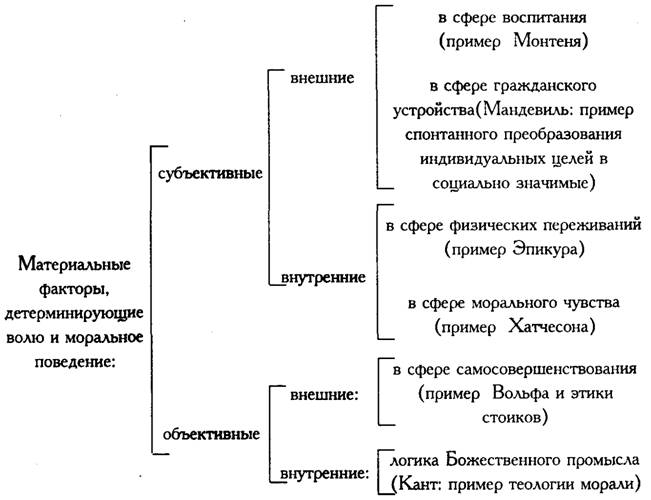

время основанием допущения действия, чистой воли, но не в качестве предпосылки. Все, что базируется на содержании, компрометирует автономию воли, завлекая ее в тенета гетерономии. Моральные концепции своих предшественников Кант группирует в виде расположенной ниже схемы со скидкой на погрешности.

В частности, поясняет Кант, любая этика, занятая поисками счастья, всегда гетерономна, ибо вводит нечто материальное со всеми негативными последствиями. Заявка на счастье «загрязняет» волю, чистоту ее намерений, ибо фиксирует ее на определенных целях (на том, что, а не как следует делать). Отсюда гипотетические императивы, характерные для эвдемонистической этики древних греков (eudaimonia — счастье), которую Кант с легкостью переворачивает. Евангельская мораль не гедонистична, ибо акцентирует чистоту помыслов, а значит, воли. Кант усиливает ее: мы должны действовать не в видах возможного счастья, а единственно из чистого долга. Ведомый долгом, человек становится достоин счастья. Посмотрим, какие следствия из этого можно получить.

816 Иммануип Кант

Моральное благо и типология суждения

До Канта в этике привычным был ход мысли от определения морального блага и морального зла к моральному закону с его рекомендациями держаться блага и избегать зла. Кант все перевернул: понятие благого и порочного нельзя определить раньше морального закона, а только после него. Значит, моральный закон дает бытие моральному благу, но не наоборот. Теперь мы столкнулись с парадоксом: чистая воля делает благим то, к чему мы стремимся (нельзя оттолкнуться от содержания и материи желаний без того, чтобы не возмутить чистый источник воли). Так как же, спрашивается, можно перейти от строгого формализма к конкретному действию, от императива к событию, частностям? Как согласуются чистота закона с нестерильностью поступка, неизбежной при контакте с «материей»?

Заметим, что возникшее здесь осложнение аналогично проблеме «Критики чистого разума», когда речь шла о необходимости найти мост между чистыми понятиями и чувственными данными. Напомним также, что Кант вышел из переплета по жердочке «трансцендентального схематизма». Здесь ситуация сложнее: нужно опосредовать сверхчувственное (каковы закон и моральное благо) и чувственно воспринимаемое действие. Используя как «схему» понятие природы, Кант предлагает принять его как «тип» морального закона. Теперь возьмем конкретное действие в максимальном градусе, как если бы оно могло стать необходимым законом (без исключений) некой «природы», в рамках которой мы были бы вынуждены жить. Такая схема мигом обнаружит меру объективности (моральности) поступка. Если мы сочтем себя удовлетворенными жизнью в таком воображаемом мире, где наша максима станет всеобщим законом, то он соответствует долженствованию.

Поясним на примере. Разумное существо лжет, допустим, чтобы уйти от беды. Выяснить смысл его поведения проще простого, приведя поступок к максиме — «Законна ложь с благой целью». Теперь спросим: кто захотел бы жить в мире, где все должны врать по необходимости? Или в «природе», где убивают друг друга по неизбежности; в обществе, где все воруют, чтобы не пропасть, по «естественной необходимости»,— возможна ли жизнь? Возьми свои поступки в оптике универсума, и мера их моральности станет очевидна. Так комплекс рафинированных кантианских идей приводит нас к евангельской заповеди: «не сотвори другому того, чего себе не желаешь».

«Критика практического разума» и кантианская этика 817

Страница рукописи Канта

«Ригоризм» и кантианский гимн долгу

Разобравшись со всем этим, мы теперь понимаем, почему для Канта недостаточно, чтобы поступок был законосообразным. Надо еще, чтобы он был моральным, то есть чтобы воля не через чувство, а напрямую детерминирована формой закона. Вмешательство любых посторонних факторов ведет к фальши. Если я помогаю бедным из чистого долга, то это поступок моральный, если из сострадания или показывая свою щедрость, то это уже фальшь. Кант

818 Иммануил Кант

820 Иммануил Кант

«Критика способности суждения»

Положение третьей «Критики» по отношению к двум предыдущим

«Критика чистого разума» занималась теоретической способностью, ее познавательным аспектом, ограничив себя сферой опыта (реального или возможного), то есть сферой феноменов. Человеческий интеллект устанавливает закон феноменам, образующим природу. Для природы характерна механическая каузальность и необходимость, сообщенная ей интеллектом. «Критика практического разума», как мы видели, занималась упорядочением внетеоретической сферы под знаком свободы. Объекты чистого разума — феномены, все сверхчувственное (вещи в себе) составляет владения практического разума: по поводу ноуменов нельзя теоретизировать, они воплощены действием, либо их нет. Нельзя не предположить, что столь резкий разрыв между ноуменом и феноменом не мог не беспокоить Канта. Уже в первой «Критике» он допустил, что вещь в себе — ноуменальный субстрат феномена (мыслимый, но не познаваемый), а во второй «Критике» заговорил о доступности ноуменального мира при условии, если избран путь подлинной морали. В «Критике способности суждения» философ поставил задачу опосредовать эти два мира, как-то уловив их единство, даже если оно не может быть теоретическим. Понятие свободы, размышляет Кант, должно реализовать в чувственном мире цель, явленную в его законах, а природа с обилием ее форм должна соответствовать целям свободы. Такое основание Кант находит в третьей способности, средней между рассудком (познавательной способностью) и разумом (практической способностью). Названная способностью суждения, она тесно связана с чистым чувством. Чтобы понять его,

необходимо сперва выявить новый смысл термина суждение.

Способность суждения определяющая и способность суждения рефлектирующая

Суждение, по Канту, это способность видеть особенное во всеобщем. В этом смысле есть две возможности. В первом случае могут быть даны как особенное, так и всеобщее. Способность обнаруживать частное в общем, когда оба проявлены, он называет определя-

«Критика способности суждения» 821

ющей способностью суждения. Все суждения чистого разума — определяющие, ибо даны как в частном (в чувственном множестве), так и в общем (категории и априорные принципы), они теоретически определяют объект. Во втором случае дано только частное, всеобщее же следует найти. Суждение, занятое поиском общего, называется рефлектирующим.

Закон не дан априори интеллекту, поэтому вступает в силу рефлексивное начало по поводу объектов, которым не достает закона. Кант использует термин рефлексия не в исходном, а в техническом смысле: сравнивать представления, ставя их в связь с известным. Такая рефлексия аналогична, как увидим, идеям разума, точнее, — целеполагающей идее. Для определяющей способности суждения частные данные поставляются чувственностью, значит, они бесформенны и упорядочиваются категориями. Для рефлектирующей способности суждения данные уже теоретически оформлены. Остается лишь найти согласие меж ними и субъектом (с его свободой). Рефлектируя, мы ищем гармонию в предметах и в отношениях вещного и личностного. В поисках единства мы нуждаемся в ведущем априорном начале, и это есть гипотеза целесообразности природы во множестве ее проявлений, включая то, что еще не определено. Ясно, что это единство мыслимо лишь как реализация Божественного проекта.

Понятие цели, исключенное из сферы чистого разума, в рефлектирующей способности суждения подчеркнуто нетеоретично. Оно структурно укоренено в субъекте и его потребностях, служит мостом от понятия природы к понятию свободы. Природа согласуется с моральной целесообразностью, поскольку именно цель и цельность снимают с нее механистические цепи, делая природу открытой свободе. Природный финализм, целесообразность, доступны нам двумя различными способами: путем рефлексии по поводу красоты либо в отношении порядка. Отсюда два типа рефлектирующей способности суждения: эстетическая и телеологическая.

Эстетическая способность суждения

Что представляют собой эстетические суждения — не понимает этого разве что недоразвитый человек. Очевидное их существование озадачивает нас двумя проблемами: что же такое прекрасное в собственном смысле слова, и как найти основание, делающее возможным суждение о нем? Вот Кантово решение этих проблем.

822 Иммануил Кант

826 Иммануил Кант

и четко проложить дорогу к мудрости, по которой каждый должен идти и предохранять других от ложных путей; хранительницей науки всегда должна оставаться философия. В ее утонченных изысканиях публика не принимает никакого участия, но должна проявлять интерес к ее учениям, которые могут стать совершенно понятными только после подобной разработки».

Кант (тексты)

«Критика чистого разума» О различении аналитических и синтетических суждений

Во всех суждениях, в которых мыслится отношение субъекта к предикату (я имею в виду только утвердительные суждения, т. к. вслед за этим применить сказанное к отрицательным суждениям нетрудно), это отношение может быть двояким. Или предикат В принадлежит субъекту А как нечто содержащееся (в скрытой форме) в этом понятии А, или же В находится полностью вне понятия А, хотя и остается связанным с ним. В первом случае я называю суждение аналитическим, а во втором случае — синтетическим.

Аналитические суждения

Аналитические (утвердительные) суждения суть те, в которых связь предиката с субъектом мыслится как тождество, те же суждения, в которых эта связь мыслится без тождества, должны называться синтетическими. Первые можно также называть поясняющими, вторые — расширяющими суждениями: первые своим предикатом ничего не присоединяют к понятию субъекта, а только делят его путем анализа на части, уже помысленные в нем (пусть в смутной форме), между тем как последние присоединяют к понятию субъекта предикат, который вовсе в нем не находился и не мог быть извлечен из субъекта никаким анализом. Например, я говорю: «все тела протяженны», и это аналитическое суждение. Действительно, мне незачем выходить за пределы понятия, которое я соединяю с телом. Чтобы найти связанное с ним протяжение, мне нужно лишь расчленить это понятие, осознать множество мыслимых в нем различий, чтобы найти в нем этот предикат; следовательно, речь идет об аналитическом суждении. Если я говорю:

Тексты 827

«все тела тяжелы», то этот предикат есть нечто совершенно иное, чем мыслимое мной в простом понятии тела вообще. Присоединение такого предиката дает синтетическое суждение.

Апостериорные синтетические суждения

Суждения, полученные из опыта, как таковые суть синтетические. Не имеет смысла, в самом деле, основывать аналитическое суждение на опыте, ибо в этих суждениях мне не нужно выходить за пределы моего понятия, в свидетельстве опыта я, следовательно, не нуждаюсь. То, что тела протяженны, устанавливается априорно, а не из суждения опыта. Прежде чем приступить к опыту, у меня есть все условия для суждения в имеющемся уже понятии, из которого я могу извлечь предикат просто на основе закона противоречия, благодаря этому я осознаю необходимость суждения, которую не может дать опыт. Напротив, хотя в понятие тела я не включаю предикат тяжести, все же этим понятием обозначается предмет опыта через некоторую его часть, к которой я могу присоединить другие части того же самого опыта сверх того, что находится в первом понятии. Сначала я постигаю понятие тела аналитически, посредством свойств протяженности, непроницаемости, формы, мыслимых в этом понятии. Затем я расширяю свое познание, и, снова обращаясь к опыту, из которого извлечено понятие тела, я нахожу, что с названными свойствами связано и свойство тяжести, таким образом, синтетически я присоединяю этот признак к понятию тела как его предикат. Именно опыт, таким образом, делает возможным синтез предиката тяжести с понятием тела, т. к. оба эти понятия, хотя одно и не содержится в другом, все же принадлежат к одному целому — хотя бы и случайным образом — а именно опыту, который есть некая синтетическая связь интуиций.

Синтетические априорные суждения

Однако синтетические априорные суждения совершенно лишены этой опоры. Если мне нужно выйти за пределы понятия А, чтобы вскрыть его связь с понятием В, то на что я могу опереться, чтобы получить синтез, если в этом случае у меня нет преимуществ найти его в сфере опыта? Возьмем суждение: «все, что происходит, имеет свою причину». В понятии происходящего я мыслю определенно существование, которому предшеству-

828 Иммануил Кант

em время, и отсюда можно получить аналитические суждения. Однако понятие причины находится целиком вне этого понятия и имеет в виду нечто иное, чем понятие происходящего, и вовсе не содержится в этом понятии. Как же я начинаю говорить о происходящем и приписывать ему нечто, отличное от него, что понятие причины, не содержащееся в первом понятии, тем не менее, ему принадлежит, да к тому же необходимым образом? Что это за неизвестное X, на которое опирается интеллект, когда он уверен в том, что нашел вне понятия А отличающийся от него, но тем не менее связанный с ним предикат? Эту роль не может играть опыт, поскольку в принципе второе понятие присоединяется к первому не только с большей универсальностью, но и с необходимостью, следовательно, априорно и на основе совершенно чистых понятий. Именно на блоке таких синтетических, т. е. экстенсивных принципах основывается конечная цель нашего умозрительного априорного знания. В то время как аналитические суждения чрезвычайно важны и необходимы только для того, чтобы достичь точности понятий, требующуюся для широкого и уверенного синтеза, который становится действительно новым обретением.

Математика основана на синтетических априорных суждениях

Математические суждения все синтетичны. Похоже, это положение до сих пор ускользало от внимания тех, кто анализировал человеческий разум, мало того, даже противореча всем их гипотезам, положение о синтетичности бесспорно достоверно и имеет важные следствия. Когда было замечено, что умозаключения математиков дедуцируются согласно закона противоречия (как требует природа всякой аподиктической достоверности), то философы убедили себя, что исходные принципы также познаваемы на основе принципа противоречия. Однако они ошибаются, ибо синтетическое суждение можно постичь на основе принципа противоречия, но лишь в случае, если предполагается другое синтетическое суждение, из которого вытекает это, но никогда не понять из самого себя.

Сначала следует заметить, что настоящие математические суждения суть всегда априорные, а не эмпирические суждения, именно поэтому предполагают необходимость, которую нельзя получить из опыта. И если со мной не согласятся, я готов ог-

Тексты 829

раничиться областью чистой математики, само понятие которой предполагает, что она содержит знание не эмпирическое, а только чистое априорное знание.

Кажется, на первый взгляд, что положение 7+5 — 12 есть чисто аналитическое суждение, вытекающее из суммы 7 и 5 согласно принципу противоречия. Поразмыслив лучше, мы находим, что понятие суммы 7 и 5 не содержит ничего, кроме соединения двух чисел в одном, причем нигде не указывается, каково число, включающее слагаемые. Понятие 12 не вытекает из мысли о соединении 5 и 7. Для получения понятия 12 следует выйти за пределы исходных понятий, воспользоваться помощью интуиции, например, представить свои пять пальцев или (как это делает Зегнер в своей арифметике) пять точек, присоединить к понятию 7, беру число 7 и с помощью пальцев руки отсчитываю 5, прибавляя к этому образу число 5. Таким образом, интуитивно вижу, как возникает двенадцать. Что 5 должно быть присоединено к 7, я мыслил в понятии суммы 7+5, но тогда я не знал, что сумма равна двенадцати. Арифметическое суждение, как следует, всегда синтетично. Это становится еще очевиднее, если взять большие числа, тогда как ясно, что сколько бы мы ни крутили свои понятия, без помощи интуиции мы никогда не найдем суммы путем простой компоновки.

Таким же образом, ни одно основоположение геометрии не является аналитическим. То, что «прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками», есть синтетическое положение. Мое понятие прямой содержит в себе только признак качества и ничего о длине. Следовательно, понятие кратчайшего расстояния целиком присоединяется извне к понятию прямой линии и никаким анализом не может быть извлечено из него. Только при помощи интуиции возможен синтез. Лишь немногие геометрические положения реально аналитичны и основаны на принципе противоречия, но в качестве суждений тождества они служат только в цепочке метода, а не в основании. Например, суждения а — а (все равно себе), а + в > а (целое больше части) хотя и основаны на простых понятиях, приняты в математике только как представленные в интуиции. Двусмысленности выражений мы обязаны именованием таких суждений аналитическими. Мы должны присоединить к понятию предикат, и эта необходимость уже включена в понятия. Вопрос не в том, что именно мы должны присоединить к данному понятию, а в том,

830 Иммануил Кант

что мы думаем в реальности, путь даже неотчетливым образом. Получается, что предикат внедрен необходимым образом в понятия, однако, не в качестве чего-то концептуально мыслимого, а, скорее, как нечто интуитивное, что затем присоединится к понятию.

Физика основана на априорных синтетических суждениях

Наука о природе скрывает в себе изначальным образом априорные синтетические суждения. Для примера приведу несколько примеров. При любых изменениях телесного мира количество материи остается неизменным. Или: при передаче движения действие и противодействие остаются равными друг другу. В этих суждениях очевидны не только момент необходимости, следовательно, их априорная природа, но ясно и то, что это синтетические суждения. Под понятием материи я подразумеваю не пребывание, а только ее присутствие в пространстве путем наполнения. Следовательно, я выхожу за пределы понятия материи, чтобы добавить к нему нечто такое, чего в нем не мыслилось. И это суждение не аналитично, а синтетично, ибо мыслится априорно, что происходит и в других положениях чистой сферы естествознания.

И метафизика должна основываться на синтетических априорных суждениях

В метафизике, даже если ее рассматривать как науку, которую только пытаются создать, хотя без нее по природе человеческого разума нельзя обойтись, должны содержаться априорные синтетические познания: в ней речь идет не столько о том, чтобы расчленять и аналитически разъяснять понятия, априорно полученные. Скорее, мы стремимся априорно расширить наши знания, для этого мы используем фундаментальные принципы, которые добавляют к уже известному еще нечто, не содержавшееся в данном понятии. При этом с помощью априорных синтетических суждений мы заходим так далеко, что и сам опыт не может поспеть за нами, например, в положении, согласно которому мир имеет начало и т. п. Следовательно, метафизика согласно своей цели состоит исключительно из априорных синтетических суждений.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |