Четвертая часть оппозиции выдвинула идею политической эмиграции. Некоторые противники калмыцкой власти направили групповые письма в посольства стран Евросоюза и США с просьбой предоставить им политическое убежище. Но это скорее был уже жест отчаяния и желания привлечь внимание к проблемам Калмыкии, как федерального центра, так и мирового сообщества.

«Эмигрантские настроения» поддержали далеко не все в стане оппозиции. Лидер общественно-политического движения «Новая Калмыкия» В. Бадмаев назвал в «Независимой газете» эмиграционный проект «политическим самоубийством»[108]. Он признал, что «сегодня в Калмыкии нет социальной базы для успешной оппозиционной деятельности». «Активное работоспособное население выехало на заработки за пределы республики, и эта трудовая миграция продолжается. Остались только бюджетники, пенсионеры и дети, а эти категории населения лояльны к Илюмжинову», - сказал В. Бадмаев и, тем не менее, отметил, что действия сторонников эмиграции «являются недальновидными»[109]. По его мнению, в оппозиционном движении республики происходит «естественный отбор», слабые политики отказываются от борьбы, сильные, напротив, намерены продолжать политическую работу среди населения. Впрочем, в возможной эмиграции В. Бадмаев видит и позитивный результат - обновление состава лидеров оппозиции, реформирование оппозиционного движения в целом: «Слабые уедут, останутся сильные. В конечном счете, это пойдет на пользу оппозиции, будет способствовать ее укреплению»[110].

В начале 2008 г. мэру Элисты Главой Республики было предложено уйти в отставку. Бурулов не подчинился, и 13 марта 2008 г. против него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 285 УК РФ – «злоупотребление должностными полномочиями». Мэр обвинялся в том, что в январе 2006 г. он якобы незаконно заключил контракт с на поставку горюче-смазочных материалов для нужд городского хозяйства, что, по версии следствия, будто бы нанесло бюджету Элисты ущерб в размере 699 тыс. рублей. 29 марта Бурулов был временно отстранен от должности решением суда, а уже 4 апреля на внеочередной конференции калмыцкого регионального отделения «Единая Россия», находящегося под полным контролем Илюмжинова, Бурулов был выведен из политсовета партии. Мэра Элисты, который, по его словам, не был осведомлен об этой конференции, обвинили в бездействии и нарушении партийной дисциплины, возложив на него ответственность за частичную утрату позиций «Единой Россией» на выборах в региональный парламент. Хотя, по мнению политолога А. Кынева, именно Илюмжинов, расколовший республиканскую элиту и не допустивший сторонников Бурулова к выборам в Народный Хурал, внес самый большой «вклад» в низкий результат партии на выборах, и именно на Илюмжинове лежит главная ответственность за провал «единороссов»[111].

Элистинское городское собрание решило выразить недоверие главе Республики и признать, что проводимая им в течение 15 лет политика привела к полному развалу экономики, правовому произволу, массовым нарушениям прав и свобод граждан в республике Калмыкия, - говорится в решении городского собрания депутатов[112]. В нем также отмечается, что в федеральные органы государственной власти будет направлена информация с просьбой создать комиссию для объективной оценки политического, социального и экономического положения в республике Калмыкия[113].

В тот период времени Анжелика Гурская, советник мэра Элисты, заявила, что в связи с ухудшающейся социально-политической обстановкой в Республике Калмыкия и крайним обострением в связи с этим борьбы политических элит региона, общественная организация «Чрезвычайный съезд народов Калмыкии» инициировала акцию с целью отстранения от должности президента республики Кирсана Илюмжинова. Активно проходила подготовка к сбору подписей жителей республики за отставку Главы РК и требование призвать его к ответственности за развал экономики региона, безответственное отношение к своим обязанностям, а также нарушение прав и свобод граждан Калмыкии. По словам Анжелики Гурской, «Чрезвычайный съезд народов Калмыкии» проводил подобную акцию в гг., (тогда общественная организация протестовала против результатов выборов в Госдуму РФ), тогда было собрано около 70 тысяч подписей.

Проблематика гражданского общества не занимает в риторике местной политической элиты приоритетного места. Однако в официальных структурах имеются подразделения, призванные взаимодействовать с субъектами третьего сектора. Так, в штате администрации главы республики есть должность государственного советника президента по международному, межрегиональному сотрудничеству и связям с общественностью. При президенте Калмыкии образован Экспертно-координационный совет в целях «совершенствования аналитического этапа подготовки наиболее важных решений и координации общественно-политических организаций, научных и творческих союзов, религиозных конфессий Республики Калмыкия».

Действенное участие в нормативном обеспечении коммуникативных процессов между властью и гражданским обществом принимает уполномоченный по правам человека в Сависько. Его аппарат в течение 2004 г. подготовил для представления в Народный Хурал три законопроекта: «О порядке рассмотрения обращений граждан в Республике Калмыкия», «О взаимодействии органов государственной власти Республики Калмыкия и общественных объединений», «О национально-культурных автономиях в Республике Калмыкия».

При президенте республики действует общественная приемная. В 2003 г. сюда обратилось 2,5 тысячи человек[114], за девять месяцев 2004 г. поступило 1675 обращений[115]. При главном федеральном инспекторе в Калмыкии также открыта общественная приемная, которую возглавляет председатель Республиканского совета ветеранов войны и труда В. Овечкин. О результатах ее работы в печати не сообщалось.

Обратимся в данном контексте к роли этно-конфессионального фактора в геополитическом пространстве России. Здесь можно условно выделить следующие ее культурно-конфессиональные составляющие - восточноевропейские регионы, православные по генезису, составляющие этнокультурное ядро страны, доминирующее и территориально и по численности населения (более 80 процентов населения страны), исламские (республики Северного Кавказа и Поволжья) и буддийские (Калмыкия, Бурятия, Тува) культурные анклавы. Следует отметить, что если православно-культурная составляющая вполне самодостаточна и идентифицирует себя как один из центров христианского мира, то остальные культурно-цивилизационные единицы (исламская и буддистская) имеют «свои» центры притяжения за пределами российского государства. Они представляют собой интегрированные в Россию фрагменты других локальных цивилизаций. Их конфессиональная, цивилизационная и этнокультурная идентичности выходят за пределы российского социокультурного пространства. С распадом Советского Союза, с кризисом единой общесоветской идентичности цивилизационные различия регионов стали актуализироваться, а регионализация страны по признаку традиционной принадлежности к мировым религиям обретать особое значение.

Таким образом, МИД России, играя на желании буддийской общественности пригласить в страну Далай-ламу XIV, оказывает опосредованное давление на китайских партнеров. Манипулирование выражается в форме, когда Главы регионов, где традиционно исповедуется буддизм (в первую очередь ), начинают поднимать вопрос приглашения в Россию Далай-ламы XIV, внешнеполитическое ведомство КНР заявляет протест и, после ряда переговоров, достигаются определенные договоренности. Далай-ламе XIV в визе в Российскую Федерацию отказывают, но российская сторона получает от Китая ряд преимуществ торгово-экономического характера.

Этим же фактором определяется активный интерес Китая к Республике Калмыкия. Он проявляется в регулярном посещении территории Калмыкии различными официальными и неофициальными китайскими делегациями, открытием института Конфуция на базе Калмыцкого государственного университета и т. д. Известная китайская государственная корпорация «Синогидро», имеющая колоссальный опыт возведения различных гидротехнических сооружений, заключила договор о своем участии в проекте по строительству Манычского судоходного канала.

Этническая, религиозная и историческая принадлежность калмыков к монголосфере и тот факт, что многие представители монгольской государственно-политической и бизнес-элиты являются западными монгол – ойратами, в том числе и президент МР – Элбегдордж, обусловливают повышенное внимание монгольской стороны к Калмыкии. В последние годы получили широкое развитие калмыцко-монгольские связи в сфере экономики, науки, культуры. Так, в 2006 г. Калмыкию, с официальным визитом, посетил президент Монголии, в 2008 году открыто дипломатическое представительство МР в г. Элисте. Калмыкию периодически посещают монгольские делегации различного уровня.

Анализируя все вышеперечисленные факты, можно прийти к выводу, что существует ряд основных внешних и внутренних негативных факторов развития Республики Калмыкия

Внешние негативные факторы:

· сохранение налоговых диспропорций в пользу федерального центра (доля федеральных налогов, сборов и пошлин до сих пор остается достаточно тяжелым бременем для юридических и физических лиц Калмыкии);

· диспропорциональность сфероотраслевой структуры отечественной экономики (бессистемность и невзаимоувязанность реализации производственных этапов ряда отраслей; например, – отсутствие своих перерабатывающих мощностей, обуславливает значительный рост издержек производства);

· высокий уровень конкуренции в макрорегионе (наиболее явными конкурентами, за финансовые, человеческие и прочие ресурсы, являются Краснодарский край, Ростовская и Астраханская области, которые имеют развитую транспортно-логистическую систему и проекты ее развития, формируют на своей территории мощный рекреационный комплекс).

Внутренние негативные факторы:

· отсутствие качественной системы водоснабжения населения. Республика Калмыкия является самым аридным и вододефицитным регионом Европейской части России. Используемые на территории республики водные ресурсы по своим качественным параметрам не соответствуют медико-биологическим нормам.

· слабозаселенность территории. Слабонаселенность Калмыкии порождает комплекс транспортно-коммуникационных, инфраструктурных и в целом социально-экономических проблем, лимитирующих региональное развитие;

· неоптимальность схемы размещения производительных сил. Схема размещения производительных сил была сформирована в период плановой экономики, основой ее ориентации являлось сельское хозяйство. В современных условиях необходима переориентация на инновационные, конкурентоспособные составляющие регионального роста;

· асинхронность и асимметричность развития районных муниципальных образований региона. Наличие существенной дифференциации социально-экономического положения городов, районных центров, поселков и сел;

· неустойчивость развития предприятий малого бизнеса. Отсутствие пилотных центров, центров микрофинансирования, образовательно-консультационных структур определяют слаборазвитость малых предприятий;

· низкий уровень инновационной активности в республике. Несмотря на серьезные шаги по развитию инновационной системы в Российской Федерации, республика не обладает значимым инновационным потенциалом. Основным типом инноваций в республике пока еще являются так называемые инновации, направленные на поддержание достигнутого уровня технологического развития предприятий, или незначительные усовершенствования выпускаемой продукции.

· квалификационный дисбаланс на рынке труда. Существующие диспропорции на рынке труда во многом объясняются несоответствием системы профобразования запросам рынка труда. В настоящее время на рынке труда республики наиболее востребованы высококвалифицированные рабочие и инженерные кадры. В свою очередь высшее образование, реагируя на запрос со стороны учащихся и не имея точных квалификационных требований, характеризующих новые рабочие места, формирует неадекватную региональной экономике структуру специальностей, по которым ведется подготовка кадров. Выпускники вузов либо вынуждены после выпуска работать не по специальности, либо уезжать из региона, либо работать на должностях, не требующих высшего образования.

· диспропорции пространственного развития. В силу концентрации экономической активности в пределах г. Элисты в республике крайне высоки риски усиления территориальных диспропорций, что негативно скажется на социальной и бюджетной сферах. Основными проблемами развития территорий уже сейчас являются высокая степень износа инженерных инфраструктур и их отсутствие, диспропорции на рынке труда, отсутствие инфраструктурно - подготовленных инвестиционных площадок, отсутствие мест приложения труда, что ведет к миграционному оттоку из сельской местности, а также появлению «застойной бедности».

· инфраструктурные проблемы. Для республики характерна относительно высокая обеспеченность базовыми инфраструктурами (сеть автодорог, железнодорожный транспорт, сети по передаче и распределению электро - и теплоэнергии, телекоммуникационные сети и проч.). Однако инфраструктурные ограничения существуют и могут существенно снизить потенциал социально-экономического развития региона.

· ограничения бюджетной сферы. Бюджет Республики Калмыкия имеет дотационный характер и социальную направленность. Основными налоговыми статьями дохода консолидированного бюджета республики являются налог на доходы физических лиц (далее - НДФЛ), налог на прибыль, налог на имущество, акцизы на алкоголь и налог на совокупный доход. В условиях ухудшающейся возрастной структуры населения, роста удельных затрат на социальное обеспечение и необходимости повышения степени участия регионального бюджета в инфраструктурных проектах в целях следования активной инвестиционной политике Республика Калмыкия может столкнуться со следующими ограничениями бюджетной сферы:

· усиление социальной направленности бюджета в результате расширения социальной нагрузки на бюджет;

· необходимость в формировании, наряду с "социальным" бюджетом, так называемого бюджета развития;

· высокая доля НДФЛ (налога на доходы с физических лиц) в структуре налоговых доходов означает зависимость наполнения бюджета республики от уровня доходов населения. В интересах республики стимулировать процессы, способствующие росту реальных доходов населения.

2.3. Стратегии по укреплению региональной геополитики России в Республике Калмыкия

Современное стояние в Республике Калмыкия вызывает тревогу. Может здесь ситуация и не так ярко выражена как в некоторых республиках Северного Кавказа (Ингушетия, Чечня и т. д.), но именно такие скрытые процессы как происходящие здесь опасны тем, что не выходя на поверхность и не привлекая внимания со стороны федеральных властей, негативно сказываются на всем состоянии дел в ЮФО и в целом в России.

Основной проблемой развития региона является слаборазвитость экономики, неустойчивая динамика доходов населения и высокая дотационность бюджета. Республика Калмыкия относится к группе слаборазвитых субъектов РФ, ее душевой ВРП составляет порядка 40-50% от среднего по регионам России (с корректировкой на стоимость жизни). В начале 2000-х годов у республики был статус внутреннего оффшора, благодаря которому показатели ВРП существенно выросли в связи с регистрацией на ее территории компаний из других регионов. Однако с утратой этого статуса после изменения федерального законодательства в 2003 г. объем ВРП Калмыкии резко снизился. Среди регионов Северного Кавказа Калмыкия, наряду с Ингушетией и Адыгеей, входит в группу аутсайдеров по совокупной динамике экономического роста за последние десять лет[116].

Как нам представляется, именно выверенная региональная политика, обеспечение условий стабильного динамичного и безопасного развития регионов, наряду с решением задач экономической и научно-технической модернизации в общенациональном масштабе, позволит России уверенно вписаться в систему глобальных мирохозяйственных связей, занять достойное место среди развитых стран. В полной мере это можно отнести к Северному Кавказу, в частности к Республике Калмыкия, как одному из ключевых регионов, в решении задач социально-экономического развития страны, обеспечения национальной безопасности России.

В результате того, что экономическое пространство страны является до сих пор весьма «мозаичным», затрудняющим равномерное развитие рыночных отношений, эффективное использование бюджетных средств природных ресурсов, порождающим социальную напряженность в регионах. Кроме того, каждая из этих дробных единиц характеризуется «моноцентрической» системой управления, препятствующей принципу разделения государственной власти, эффективному использованию и исполнению федеральных законов, а также нарушающей принципы подбора и расстановки кадров.

Взаимодействие различных регионов и федерального центра Российского государства (на примере строительства взаимоотношений Калмыкии и России) – одно из сложнейших и уникальнейших явлений в мировой истории. На протяжении четырех столетий создавалось единое российско-калмыцкое политическое, экономическое, культурное пространство. Однако сегодня Калмыкия превратилась в район постоянной экономической нестабильности и амбициозных заявлений калмыцкого лидера. Экономическая катастрофа Калмыкии вынуждает население разъезжаться по России в поисках работы.

Однако, на наш взгляд, имеется ряд внешних и внутренних позитивных факторов развития Республики Калмыкия.

Внешние позитивные факторы:

· модернизация и дебюрократизация государственного управления и регулирования;

· формирование благоприятного инвестиционного климата для удержания внутренних и привлечения иностранных капиталов;

· выгодное географическое расположение республики в отношении основных транспортных коридоров, в том числе Трансконтинентальный транспортный коридор «Север – Юг», основная трасса которого пролегает по направлению Индия - Иран - Каспийское море - европейская часть России с выходом на Европу, элементами которого в Калмыкии являются автомобильная дорога федерального значения Астрахань – Махачкала, железная дорога того же направления со станциями Улан-Хол и Артезиан и проектируемый морской порт Лагань[117];

· наличие потенциала для развития историко-культурного, познавательного, религиозно-ознакомительного, экстремального, рекреационного и оздоровительного туризма.

Внутренние позитивные факторы:

· наличие минерально-сырьевой базы: топливно-энергетические ресурсы (нефть, газ, конденсат), строительные материалы (песок, глина, камень-ракушечник), агрохимическое сырье (калийные и каменные соли, доломиты), бишофитное сырье и другие;

· благоприятные условия для использования солнечной энергии и ветроэнергетического потенциала;

· достаточно высокий уровень свободных площадей сельскохозяйственных угодий - 6,3 млн. га, из них 0,9 млн. га пашни, 5,2 млн. га пастбищ.

На основании оценки внешних и внутренних позитивных факторов развития Республики Калмыкия можно выделить основные характеристики отраслей экономики региона в рамках обобщенного SWOT-анализа (см. Приложение 1).

Можно также выявить основные стратегические направления повышения конкурентоспособности Республики Калмыкия (см. Приложение 2).

Для реализации стратегических целей социально-экономического развития Республики Калмыкии необходимо решение следующих взаимосвязанных блоков задач (см. рис.1.):

· Достижение материального благосостояния и качества жизни населения;

· Динамичное, устойчивое и сбалансированное развитие экономики;

· Создание благоприятных условий жизнедеятельности.

Развитие Республики Калмыкия должно исходить из концепции «пяти И», которая была озвучена в ежегодном Послании Президента Российской Федерации , и направлена на качественный рост интеллекта, инноваций, институтов, инвестиций и инфраструктуры. Согласно Реализации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года «В области регионального развития силы обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества способствуют эффективному осуществлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления их полномочий за счет координации и реализации принимаемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях мер, направленных на развитие региональной экономики и социальной сферы, включая выравнивание их бюджетной обеспеченности»[118].

Стратегические цели: повышение благосостояния и уровня жизни населения, обеспечение устойчивого роста экономики Республики Калмыкия.

![]()

- повышение комфортности проживания населения Республики Калмыкия;

- развитие системы водоснабжения населения Республики Калмыкия;

- неуклонный рост доходов населения Республики Калмыкия (увеличение заработной платы работников организаций бюджетной сферы, легализация выплаты заработной платы, ликвидация задолженности по ее выплате);

- улучшение демографической ситуации в Республике Калмыкия

- развитие социальной инфраструктуры с учетом необходимости оптимизации действующей сети учреждений бюджетной сферы;

- рост качества и доступности услуг образования и здравоохранения (реализация соответствующих приоритетных национальных проектов);

- создание условий для развития спорта и массовой физической культуры;

- сохранение и развитие культурного потенциала

- снижение последствий негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

- совершенствование территориального размещения производительных сил, экономическое районирование, создание и укрепление "точек роста" экономики Республики Калмыкия;

- формирование положительного имиджа Республики Калмыкия как региона, перспективного для инвестиционных вложений, с благоприятными условиями для ведения бизнеса;

- формирование инновационной системы Республики Калмыкия, увеличение выпуска инновационной продукции, повышение доли инновационно-активных организаций;

- организация промышленно-производственной зоны опережающего развития;

- кластерное развитие ключевых секторов экономики: нефтехимический, биотехнологический, агропромышленный комплексы;

- развитие малого бизнеса, создание инфраструктуры и условий для стимулирования предпринимательской активности;

- расширение транспортной инфраструктуры, строительство крупных объектов транспортной инфраструктуры, создание мультимодального транспортного узла

-

-

- ;

- создание благоприятных условий для развития туристской деятельности в регионе;

- развитие внешнеэкономической деятельности, межрегионального сотрудничества Республики Калмыкия, реализация имеющегося потенциала в сфере межтерриториальной кооперации с учетом стратегических направлений развития Республики Калмыкия и соседних регионов.

Рис. 1.

Мировой опыт развития экономических систем показывает, что прочные конкурентные преимущества в глобальной экономике базируются в значительной степени на факторах, имеющих локальный характер. Факторы географической и пространственной концентрации в качестве конкурентных преимуществ играют существенную роль в рамках взаимосвязанных как государственных, так и бизнес-структур.

Доминантным условием реализации стратегического приоритета Республики Калмыкия, существенного повышения уровня и качества жизни социально-территориальной общности, выступает формирование современной интегрированной в межрегиональную и международную систему разделения труда конкурентоспособной региональной экономики.

Вместе с тем, освоение населением и инвесторами территориально-пространственных ресурсов Республики Калмыкии не должно входить в противоречие с национальными интересами и региональными стратегическими целями. В связи с этим процессы хозяйственной и социально-культурной деятельности в их территориально-пространственном аспекте и процедуры обеспечения прав граждан в данной сфере являются важнейшими предметами государственного и муниципального правового регулирования. Долгосрочное управление пространственным развитием территории и управление всеми видами объектов недвижимости (землей, зданиями и сооружениями, материальной частью инфраструктур) является одним из ключевых аспектов стратегического управления развитием региона.

Основными инструментами управления пространственным развитием являются генеральное планирование (формирование схемы территориального планирования) и правовое зонирование на основе учета стратегических целей и задач развития региона и его населенных пунктов.

Главной стратегической задачей управления пространственным развитием Республики Калмыкии является лимитирование «урбанизации», создание условий для свободной образовательной, профессиональной и социальной мобильности всего населения, включая сельское (за счет развития наиболее перспективных в социально-экономическом плане районных центров).

При этом под урбанизацией понимается не столько формальное увеличение численности городского населения, сколько развитие современной городской инфраструктуры в рамках столицы, прилегающих околостоличных территорий и районных центров региона. В этой связи, в условиях Республики Калмыкии, урбанизация – это, во-первых, развитие и укрепление производственных позиций г. Элисты, во-вторых, развитие и укрепление районных муниципальных образований.

В этом состоит один из важнейших факторов жизнеспособности сообществ Республики Калмыкии и основа для перехода к современному, урбанистическому развитию сельских поселений, так как городской образ социально-политической, культурной и хозяйственной жизни должен стать достоянием и сельского населения[119].

Интенсивное внедрение современных концепций, правил и процедур пространственного планирования городского развития является жизненно важным требованием для Республики Калмыкии, прежде всего – для республиканского центра и пригородной агломерации Элисты.

В связи с этим экономически целесообразным является снижение дотационности регионального бюджета за счет реализации мер по развитию субрегиональных систем, как точек роста Республики Калмыкии на средне - и долгосрочную перспективу.

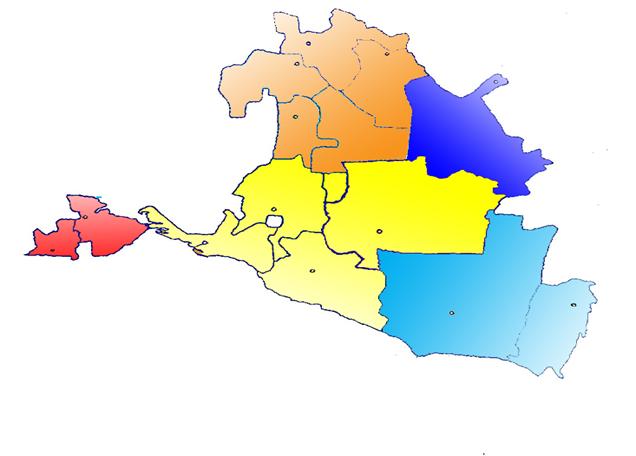

Учёт хозяйственной и селитебной специфики, а также видение факторов и перспектив социально-экономического развития позволяют дифференцировать территорию Калмыкии на пять основных точек роста - субрегионов (см. рис. 2.):

где:

1)Центральный район

3) Северный район

2) Западный район

4) Восточно-Приволжский район

5) Восточно-Прикаспийский район

Рис. 2. Субрегиональные районы Республики Калмыкия

1. Центральный (объединяющий г. Элиста, а также тяготеющие к нему Ики-Бурульский, Приютенский, Целинный и Яшкульский районы);

2. Западный (Городовиковский и Яшалтинский районы);

3. Северный (Кетченеровский, Малодербетовский, Октябрьский и Сарпинский районы);

4. Восточно-Приволжский (Юстинский район);

5. Восточно-Прикаспийский (Лаганский и Черноземельский районы).

Основными регионоформирующими факторами, при этом, выступают:

· для Центрального субрегиона – наличие на его территории столицы Республики г. Элиста;

· для Западного субрегиона – выраженная зерновая специализация и анклавное географическое положение в ареале тяготения г. Ставрополь и г. Сальск);

· для Северного субрегиона – приближенность к Волгоградскому мегаполису, предопределяющему потенциал развития пригородного сельского хозяйства;

· для Восточно-Приволжского субрегиона – «выход» в Волжско-Ахтубинскую пойму с соответствующим обретением рыбохозяйственной и туристско-рекреационной специализации;

· для Восточно-Прикаспийского субрегиона – развитие промышленно-, углеводородно - и нефтегазоперерабатывающих зон, добыча и переработка углеводородного сырья, приморское положение, а также транзитные коммуникации.

Следует отметить, что в последние годы на смену политике выравнивания уровня регионального развития приходит принцип «сфокусированности» развития территории, который предполагает концентрацию экономических, финансовых, интеллектуальных и других ресурсов в точках роста (в нашем случае, это субрегионы Калмыкии) и последующее распространение инновационной активности на другие территории. Концентрация усилий в рамках отдельных точек роста позволит получить эффект масштаба и эффект агломерации, которые создадут в точках роста силы саморазвития, в результате, - правильный выбор данных точек в регионе обеспечит со временем подъем окружающих их территорий.

В результате выделения пяти субрегионов (точек роста), конкурентоспособность экономики Республики Калмыкия должна предопределяться:

· максимальным задействованием имеющихся ресурсных факторов и конкурентных преимуществ регионального развития: природных, включая минерально-сырьевые (нефть, газ, строительные материалы), земельные (обширные сельхозугодья, в первую очередь пастбища), рыбные, трудовые (адаптированное к проживанию и хозяйственной деятельности в сложных условиях аридной зоны население, включая его относительно многочисленные генерации в молодом возрасте с высоким общеобразовательным потенциалом), транспортно-позиционных (относительно благоприятное транспортно-географическое положение на перекрестье транзитных товаропотоков) и институциональных (статус республики в составе РФ, наличие соответствующих полномочий, возможностей и инфраструктуры);

· формированием в республике благоприятной предпринимательской среды, созданием позитивного инвестиционного и в целом социально-экономического имиджа республики (образ «отсталого», «бедного» и т. п. региона в этой связи должен быть кардинально сменён на имидж динамично развивающейся, интегрированной в межрегиональную и мировую экономику и в целом в глобальное социокультурное пространство территории, ареал больших экономических возможностей, один из макрорегиональных эпицентров модернизации), привлечением в регион крупных трансрегиональных и транснациональных финансово-экономических структур, развитием рынка и рыночных институтов;

· системной поддержкой модернизации экономики и в целом социально-экономического развития республики на федеральном уровне (как прямой, посредством бюджетно-налогового, программно-целевого, инвестиционного и иных механизмов, так и опосредованной, через стимулирование соответствующей активности ведущих российских бизнес-структур) по социальным (борьба с бедностью), экономическим (перевод депрессивной экономики в экономику развивающуюся), экологическим (решение природоохранных проблем межрегионального значения, включая опустынивание, подъём уровня Каспия и т. п.) и геостратегическим (развитие транспортно-транзитных коммуникаций, создание рубежа безопасности на южном фланге и т. п.) мотивам.

Установка на формирование конкурентоспособной региональной экономики должна реализовываться, прежде всего, в области структурной политики, где необходим акцент на сочетание развития традиционных для республики отраслей и промышленных производств с последовательным увеличением в экономике доли предприятий с высокой добавленной стоимостью, а также сферы услуг.

В этой связи, в качестве приоритетных направлений развития Республики Калмыкия следует рассматривать:

1. Оптимизацию социальной сферы и увеличение инвестиций в человеческий капитал;

2. Развитие агропромышленного комплекса;

3. Создание транспортно-логистического комплекса;

4. Развитие нефтегазовой промышленности, электрических генерирующих мощностей и строительства заводов по производству строительных материалов;

5. Развитие туристско-рекреационного комплекса.

В современной экономике высокая конкурентоспособность стран и регионов основывается на сильных позициях отдельных кластеров[120]. Поэтому с целью перспективной сбалансированности хозяйственного комплекса Республики Калмыкия, в рамках соответствующих приоритетных направлений развития, необходимо создание следующих инновационно-ориентированных кластеров:

1. Профессионального образования;

2. Агропромышленного;

3. Транспортно-логистического;

4. Производственного кластера в промышленности (развитие добычи и обработки полезных ископаемых и сырья);

5. Энергетического (производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды);

6. Туристско-рекреационного.

Основным фактором реструктуризации и формирования инновационной экономики, обеспечения ее динамичного и устойчивого развития является современный человеческий капитал. Поэтому повышение уровня и качества жизни населения, развитие соответствующей социальной инфраструктуры и обеспечение услуг является важнейшим приоритетом и центральной задачей органов власти.

В рамках определенных стратегических целей деятельность государственных органов власти республики должна быть сконцентрирована на реализации следующих приоритетов социально-экономического развития:

· Повышение качества жизни населения и формирование современного человеческого капитала, оптимизация демографической политики;

· Развитие системы образования;

· Развитие инвестиционных проектов

Специфика экономики Республики Калмыкия, ее природно-географические условия диктуют необходимость иметь обоснованные долговременные ориентиры и перспективы, владение которыми позволит не только принимать сбалансированные во всех отношениях решения, но и определять механизм их реализации, своевременно корректируя отклонения, и таким образом избегать фатальной зависимости от изменений внешней и внутренней среды.

Основным элементом механизма реализации этих планов является экономическая политика органов государственной власти Республики Калмыкия, базирующаяся на использовании потенциала государственно-частного партнерства и повышении эффективности государственного управления.

Повышение эффективности государственного управления связано в первую очередь, с проведением административной реформы в исполнительных органах государственной власти Республики Калмыкия, которая ориентирована на:

§ повышение качества и доступности государственных услуг;

§ ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, в том числе прекращение избыточного государственного регулирования;

§ повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 |